Полная версия

Граф Калиостро, или Жозеф Бальзамо. Том 1

– Так оно и будет. Вы получите свободу первыми, и Франция вам поможет. Господь сказал на всех языках: «Помогайте друг другу». Подождите. Однако для вас, брат мой, ожидание будет недолгим, ручаюсь, – проговорил великий копт и повернулся к посланцу Швейцарии.

– Я не могу обещать ничего, кроме моего собственного вклада. Сыны нашей республики уже давно стали союзниками французской монархии, они продают свою кровь еще со времен Мариньяно[15] и Павии[16]. Они союзники верные – всегда отдадут то, что продали. Впервые, досточтимейший учитель, мне стыдно за нашу преданность.

– Ладно, мы победим без них и даже несмотря на них, – ответил великий копт. – Ваша очередь, посланец Испании.

– Я беден, – начал тот, – и могу предложить лишь три тысячи моих братьев, но каждый из них будет вносить по тысяче реалов в год. Испания – страна ленивая; люди там умеют спать на ложе горестей, пока спится.

– Хорошо, – заключил копт, – а вы?

– Я представляю общества России и Польши, – отозвался спрошенный. – В наше братство входят недовольные богачи и бедняки-крепостные, обреченные на труд без отдыха и преждевременную смерть. От имени крепостных я не могу ничего обещать – они нищи и даже не вольны распоряжаться собственной жизнью, но от имени трех тысяч людей богатых я обещаю по двадцать луидоров ежегодно с каждого.

Подошла очередь и других посланцев: каждый из них представлял или небольшое королевство, или великое княжество, или небогатое государство. Великий копт записал предложение каждого и с каждого взял клятву, что тот выполнит обещанное.

– А теперь, – провозгласил он, – девиз ордена, символизирующийся тремя буквами, по которым вы меня узнали, и уже известный в одной части вселенной, прозвучит в другой ее части. Да носит каждый посвященный эти три буквы не только в сердце, но и на сердце, так как мы, верховный магистр лож Востока и Запада, объявляем, что королевским лилиям должен прийти конец. Тебе, брат из Швеции, тебе, брат из Шотландии, тебе, брат из Америки, тебе, брат из Швейцарии, тебе, брат из Испании, тебе, брат из России, я повелеваю: Lilia pedibus destrue![17]

Мощный, как голос моря, возглас потряс стены зала и скорбным вздохом отозвался в горных ущельях.

– А теперь, именем творца и учителя, удалитесь! – приказал, когда гул затих, верховный магистр. – Спускайтесь в пещеры каменоломен Гром-горы и расходитесь до восхода солнца – кто вдоль реки, кто лесом, кто долиной. Вы увидите меня снова в день нашей победы. Ступайте!

После этих слов он сделал масонский жест, и шестеро предводителей поняли, что должны остаться. Когда младшие члены братства постепенно разошлись, верховный магистр отвел шведа в сторону и сказал:

– Сведенборг[18], ты и вправду человек вдохновенный, именем Господа благодарю тебя. Посылай деньги во Францию, адрес я укажу.

Магистр смиренно поклонился и ушел, ошеломленный ясновидением, благодаря которому великий копт узнал его имя.

– Приветствую вас, доблестный Фэрфакс, – продолжал тем временем тот, – вы достойный отпрыск вашего предка[19]. Когда будете писать Вашингтону, напомните ему обо мне.

Фэрфакс в свою очередь поклонился и двинулся вслед за Сведенборгом.

– Ну, Пол Джонс[20], – обратился копт к американцу, – добрая слава о тебе дошла и до моих ушей. Ты будешь героем Америки. Готовься выступить по первому зову.

Вздрогнув, словно от божественного прикосновения, американец удалился.

– А ты, Лафатер[21], – продолжал великий магистр, – отрекись от своих теорий, пришла пора действовать. Довольно изучать, каков человек, пора узнать, каким он может быть. Иди, и горе тем из твоих братьев, которые поднимутся против нас, потому что гнев народа будет быстрым и губительным, как гнев Божий.

Посланец Швейцарии, дрожа, поклонился и скрылся из вида.

– Послушай меня, Хименес, – обратился копт к тому, кто выступал от имени Испании. – Ты усерден, но не доверяешь себе. Твоя страна спит, говоришь ты, но это потому, что никто ее не будит. Ступай. Кастилия ведь не перестала быть родиной Сида.

Последний из предводителей двинулся по направлению к великому копту, но не успел сделать и трех шагов, как тот движением руки остановил его:

– Ты, Сьеффор из России, меньше чем через месяц предашь свое дело, но уже через месяц будешь мертв.

Русский посланец упал на колени, но верховный магистр сделал угрожающий жест, и приговоренный к смерти, пошатываясь, удалился.

Оставшись в одиночестве, этот необычный человек, которого мы ввели в повествование, чтобы сделать его главным героем, оглянулся и увидел, что в зале царит пустота и безмолвие. Тогда он застегнул свой черный бархатный редингот с расшитыми петлицами, надвинул поглубже шляпу, отворил бронзовую дверь, которая сама захлопнулась за ним, и двинулся по горным ущельям, словно знал их давным-давно; добравшись до леса, он, без проводника и в темноте, пересек его, как будто ведомый невидимой рукою.

Выйдя на опушку, путник поискал глазами коня и, не увидев, прислушался; ему показалось, что вдали он различил еле слышное ржание. Тогда путник как-то замысловато свистнул. Через секунду из темноты возник Джерид – верный и послушный, как пес. Путник легко вскочил в седло, послал коня в галоп и вскоре слился с темным вереском, покрывавшим пространство от Даненфельса до вершины Гром-горы.

Часть I

1. Гроза

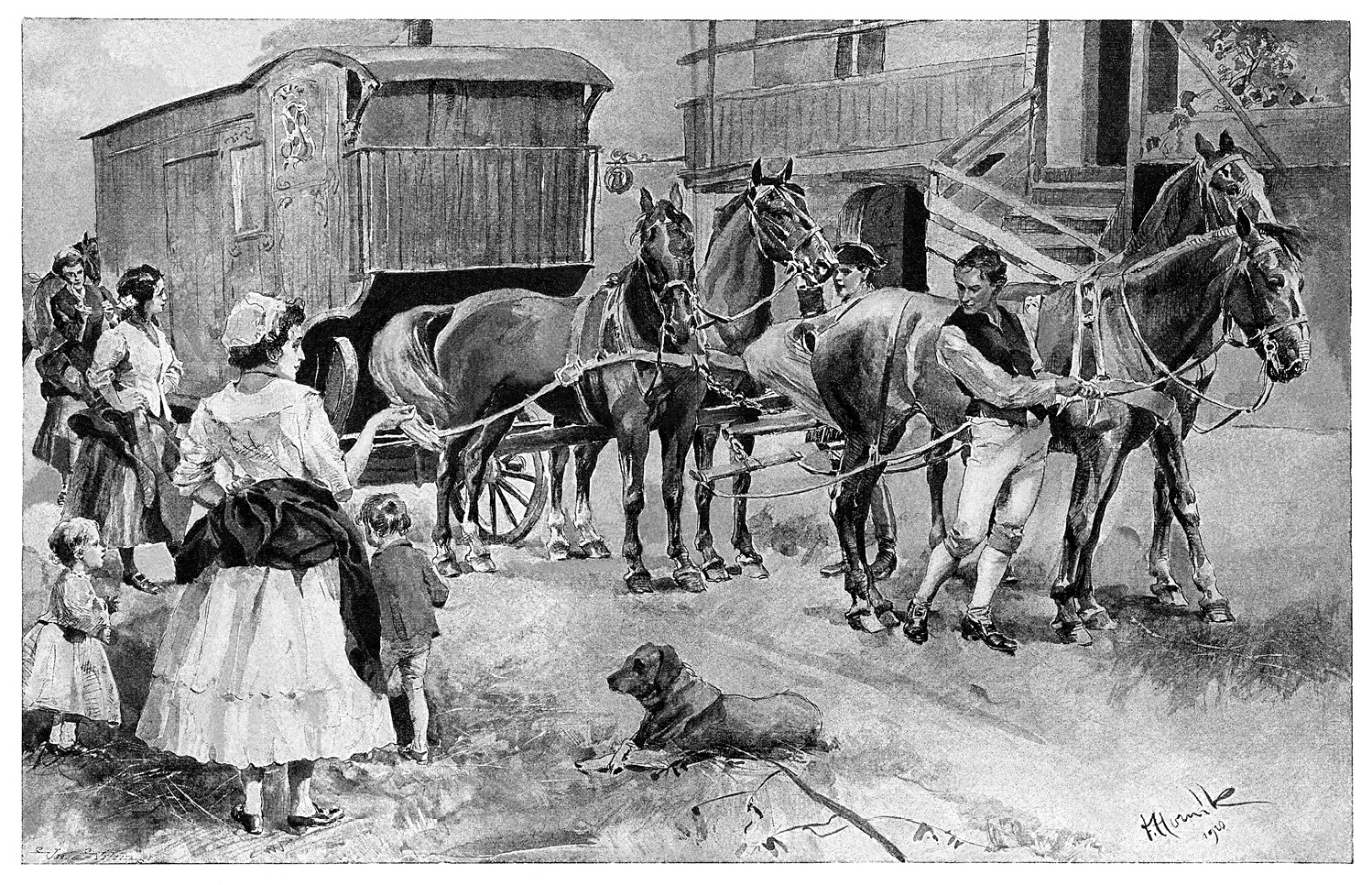

Через неделю после описанных событий, около пяти часов пополудни из Понт-а-Мусона, городка между Нанси и Мецем, выехала карета, запряженная четверней и управляемая двумя форейторами. Лошадей на почтовой станции только что сменили, и, несмотря на уговоры миловидной трактирщицы, поджидавшей на пороге запоздалых путников, карета продолжила свой путь в Париж. Едва лошади с тяжелым экипажем скрылись за углом, как десятка два ребятишек и с десяток кумушек, которые окружили было карету, пока закладывали свежих лошадей, разбрелись по домам, размахивая руками и восклицая – одни обнаруживали тем самым буйное веселье, другие – глубокое изумление.

Причины для этого и вправду были: никогда еще экипаж, хоть чем-то похожий на уехавшую карету, не въезжал на мост, который пятьдесят лет назад добрый король Станислав[22] велел перебросить через Мозель, чтобы облегчить сообщение между своим небольшим королевством и Францией. Мы не исключаем даже курьезные эльзасские фургоны, в ярмарочные дни привозившие из Фальсбура двухголовых уродцев, танцующих медведей и кочевые племена странствующих акробатов, этих бродяг цивилизованных стран. И действительно, даже не будучи насмешливым сорванцом или престарелой любопытной сплетницей, любой прохожий при виде столь монументального экипажа, который, несмотря на громадные колеса и внушительные рессоры, катился достаточно резво, остановился бы как вкопанный и воскликнул: «Вот так карета! Да какая быстрая!»

Поскольку наши читатели – к счастью для них – этой кареты не видели, мы позволим себе ее описать. Итак, прежде всего, главный кузов – мы говорим «главный кузов», потому что перед ним помещалось еще нечто вроде одноколки с кабинкой; так вот, главный кузов был покрашен в голубой цвет, а на боках его были нарисованы искусно переплетенные буквы «Д» и «Б», увенчанные баронской короной. Через два окна с белыми муслиновыми занавесками – именно окна, а не дверцы – свет проникал внутрь кузова, однако окна эти, почти незаметные для какого-нибудь простака, были прорезаны в передней стенке кузова и выходили в сторону одноколки. Решетка на окнах позволяла разговаривать с обитателями кузова, а также прислоняться, что без нее было бы небезопасно, к стеклам, зашторенным занавесками.

Кузов этой своеобразной колымаги, представлявший собою, судя по всему, важнейшую ее часть и имевший футов восемь в длину и шесть в ширину, освещался, как мы уже говорили, через два окна, а проветривался с помощью застекленной форточки, проделанной в крыше; чтобы завершить перечень отличительных черт экипажа, представавших взору прохожих, необходимо сказать о жестяной трубе, возвышавшейся на добрый фут над его крышей и извергавшей клубы голубоватого дыма, который стлался пенистым шлейфом вслед за едущей каретой.

В наши дни подобное приспособление навело бы на мысль о каком-нибудь новом и прогрессивном изобретении, в котором механик искусно соединил силу пара и лошадей. Это казалось тем более вероятным, что за каретой, влекомой четверкой, бежала еще одна лошадь, привязанная за повод к задку. Лошадь эта – чья маленькая голова с горбоносой мордой, тонкие ноги, узкая грудь, густая грива и пышный хвост выдавали в ней чистокровного арабского скакуна, – была под седлом; это говорило о том, что иногда кто-нибудь из таинственных путешественников, заключенных в напоминающем Ноев ковчег экипаже, решив доставить себе удовольствие проехаться верхом, галопировал рядом с каретой, которой подобный аллюр был совершенно противопоказан.

В Понт-а-Мусоне форейтор, довезший карету до этой станции, получил двойные прогоны, которые были протянуты ему белой сильной рукой, высунувшейся между двух кожаных занавесок, закрывавших переднюю стенку одноколки почти так же плотно, как муслиновые занавески закрывали окна в передней стенке кузова. Обрадованный форейтор, сдернув с головы шапку, проговорил:

– Благодарю, ваша светлость.

В ответ послышался звучный голос, ответивший по-немецки (в окрестностях Нанси хоть и не говорят больше на этом языке, но слышится там он часто):

– Schnell! Schneller!

В переводе на французский это означало: «Побыстрее там, побыстрее!»

Форейторы понимают почти все языки, если обращенные к ним слова сопровождаются неким металлическим звоном: племя это – что прекрасно известно всем путешественникам – весьма сребролюбиво; поэтому два новых форейтора сделали все, что могли, чтобы пустить лошадей в галоп. Удалось им это лишь отчасти и после многотрудных усилий, которые сделали больше чести крепости их рук, нежели мощи скакательных суставов их лошадей: после отчаянного сопротивления животные согласились на вполне приличную рысцу, делая два с половиной, а то и все три лье в час.

Около семи при очередной смене лошадей в Сен-Мийеле та же рука протянула между занавесками прогоны, и тем же голосом было произнесено то же самое приказание. Нет нужды говорить, что необычный экипаж пробудил здесь не меньшее любопытство, чем в Понт-а-Мусоне, тем паче что надвигающаяся ночь придавала ему вид еще более фантастический.

После Сен-Мийеля дорога пошла в гору. Тут путешественникам пришлось уже ехать шагом; за полчаса они сделали лишь четверть лье. Добравшись до вершины, форейторы остановили лошадей, чтобы дать им передохнуть, и путешественники, раздвинув кожаные занавески, смогли окинуть взглядом далекий горизонт, который уже начал окутываться вечерним туманом. В тот день до трех часов пополудни было ясно и тепло, однако к вечеру стало душно. Пришедшая с юга громадная молочно-белая туча, казалось, нарочно преследовала карету и теперь угрожала ее нагнать, прежде чем та доедет до Бар-ле-Дюка, где форейторы на всякий случай предложили заночевать. Дорога, с одной стороны которой возвышалась круча, а с другой уходил вниз обрыв, столь круто спускалась в долину, где змеилась Мёза, что ехать по ней более или менее безопасно можно было лишь шагом; именно этим осторожным аллюром форейторы и пустили лошадей, когда опять тронулись с места.

Туча приближалась, нависая над землей, росла, впитывая поднимавшиеся от почвы испарения; зловещая и белая, она отталкивала небольшие голубоватые облака, которые, словно корабли перед боем, пытались встать под ветер. Вскоре туча, заполнявшая небо с быстротою морского прилива, разбухла настолько, что преградила путь последним лучам солнца; сочившийся на землю тусклый серый свет окрасил дрожавшую в неподвижном воздухе листву в тот мертвенный оттенок, который она всегда приобретает с первым наступлением сумерек. Внезапно молния прорезала тучу, и небо, расколовшись на огненные ромбы, раскрыло перед испуганными взорами путников свои пылающие адским пламенем глубины. В тот же миг удар грома прокатился от дерева к дереву по лесу, подходившему вплотную к дороге, потряс землю и подхлестнул исполинскую тучу, словно норовистую лошадь.

А карета тем временем все так же катила вперед, из трубы ее продолжал валить дым, цвет которого, впрочем, из черного превратился в опаловый. Небо между тем резко потемнело; форточка на крыше экипажа зарделась, и оттуда полился яркий свет: было очевидно, что обитатели этой кельи на колесах, не знавшие о происходящих снаружи переменах, перед наступлением ночи приняли меры, чтобы не прерывать свои занятия.

Экипаж еще находился на плоскогорье и не начинал съезжать вниз, когда второй удар грома, более мощный и насыщенный металлическими отзвуками, чем первый, исторгнул из неба дождь; первые крупные капли его вскоре превратились в густые, сильные струи, как будто тучи бросали на землю пучки стрел.

Форейторы о чем-то посовещались, и карета остановилась.

– Какого черта? Что там происходит? – осведомился тот же голос, только в этот раз на великолепном французском.

– Да вот, мы не знаем, стоит ли ехать дальше, – ответил один из форейторов.

– По-моему, решать, ехать или не ехать дальше, должен я, а не вы, – отозвался голос. – Вперед!

Голос звучал так жестко и повелительно, что форейторы не посмели возражать, и карета покатила вниз по склону.

– В добрый час! – промолвил голос, и кожаные занавески снова задвинулись.

Но глинистая дорога, размытая вдобавок потоками дождя, стала настолько скользкой, что лошади боялись тронуться с места.

– Сударь, ехать дальше мы не можем, – заявил форейтор, сидевший верхом на одной из задних лошадей.

– Это еще почему? – поинтересовался знакомый нам голос.

– Лошади не хотят идти – скользко.

– А сколько осталось до станции?

– Еще далеко, примерно четыре лье.

– Ладно, форейтор, поставь своим лошадям серебряные подковы, и они пойдут, – посоветовал незнакомец и, раздвинув занавески, протянул четыре шестиливровых экю.

– Вы очень добры, сударь, – проговорил форейтор, широкой ладонью забрав монеты и опустив их в необъятных размеров сапог.

– Кажется, господин тебе что-то сказал? – спросил второй форейтор, услышав звон шестиливровых экю и желая присоединиться к разговору, который принял столь интересный оборот.

– Да, он говорит, чтобы мы двигались дальше.

– Вы имеете что-нибудь против, друг мой? – осведомился путешественник ласково, но в то же время твердо; было ясно, что никаких возражений он не потерпит.

– Да нет, сударь, я тут ни при чем, это все лошади. Не хотят они идти – видите?

– А для чего вам тогда шпоры? – спросил путешественник.

– Да я их уже всадил ей в брюхо, а она все равно ни шагу. Разрази меня гром, если…

Не успел форейтор закончить проклятие, как его прервал страшный раскат грома, сопровождавшийся вспышкой молнии.

– Да, погодка не христианская, – проговорил добрый малый. – Ой, сударь, смотрите: карета сама пошла… Минут через пять разгонится – лучше не надо. Господи Иисусе, поехали!

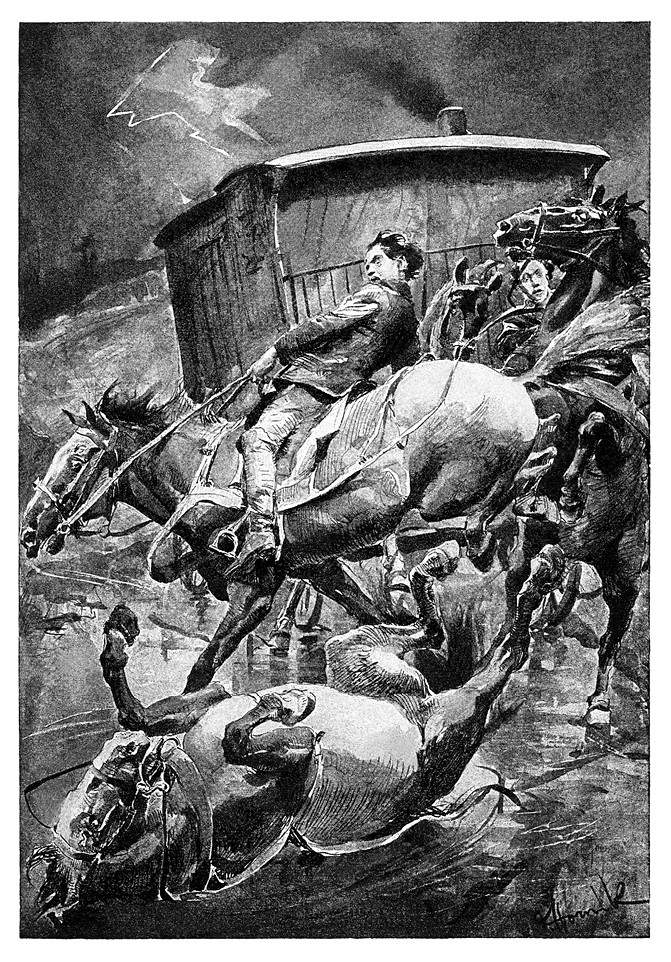

И верно, массивный экипаж начал подталкивать лошадей сзади, и они уже не могли больше его сдерживать, так как копыта их скользили по глине; карета пришла в движение и вскоре стремительно покатила вниз. От боли лошади понесли, экипаж как стрела летел по темному склону, неумолимо приближаясь к пропасти. Тут из окна кареты впервые показалась голова путешественника.

– Растяпа! – закричал он. – Ты же нас всех убьешь! Сворачивай налево! Сворачивай же!

– Хотел бы я посмотреть, как бы вы, сударь, повернули! – ответил растерянный форейтор, безуспешно пытаясь собрать вожжи и совладать с лошадьми.

– Джузеппе! – впервые послышался из одноколки женский голос. – Джузеппе, на помощь! На помощь! Святая Мадонна!

Над путешественниками в самом деле нависла страшная опасность, и обращение к Божией Матери было вполне оправданно. Карета, влекомая вниз по склону собственным весом и не управляемая твердой рукой, приближалась к пропасти, одна из лошадей уже была на ее краю; казалось, еще три оборота колеса, и лошади, экипаж, форейторы низвергнутся вниз и разобьются насмерть, но в этот миг путешественник, прыгнув из одноколки на дышло, схватил форейтора за ворот и кушак штанов, поднял, словно ребенка, и отшвырнул шагов на десять в сторону, после чего занял его место, собрал вожжи и заорал второму форейтору:

– Налево! Налево, болван, или я прострелю тебе башку!

Приказ возымел магическое действие: форейтор, управлявший передними лошадьми, под крики своего неудачливого сотоварища нечеловеческим усилием вывернул карету к середине дороги, и она с быстротою молнии, чуть ли не заглушая раскаты грома, понеслась вниз.

– В галоп! – вскричал путешественник. – В галоп! Если замедлишь, я перееду тебя и твоих лошадей!

Поняв, что это не пустая угроза, форейтор удвоил усилия, и карета с невероятной скоростью покатила дальше; издаваемый ею страшный грохот, труба, из которой летели искры, доносившиеся изнутри слабые крики делали ее похожей на какую-то адскую колесницу, влекомую в ночи фантастическими лошадьми и преследуемую бурей.

Но едва путники избежали одной опасности, как их уже подстерегала другая. Грозовая туча, опустившаяся на долину, летела с тою же быстротой, что и лошади. Время от времени путешественник бросал взгляд на небо, разрываемое молниями, и в их свете на лице его можно было различить тревожное выражение, которое он и не пытался скрыть, так как, кроме Господа, его никто не мог увидеть. Внезапно, когда карета достигла уже конца спуска и в силу инерции продолжала катиться по ровной земле, резкий порыв ветра столкнул две заряженные электричеством тучи, которые с жутким грохотом раскололись от вспышки молнии и удара грома. Пламя – сперва фиолетовое, потом зеленоватое, потом ослепительно-белое – охватило лошадей; задние встали на дыбы, размахивая передними ногами и шумно вдыхая насыщенный серой воздух, а передние рухнули, словно почва внезапно ушла у них из-под ног. Впрочем, одна из них, та, на которой сидел форейтор, тут же встала и, почувствовав, что постромки оборваны, унесла своего хозяина во тьму; карета, проехав еще несколько шагов, остановилась, упершись в труп убитой молнией лошади.

Вся сцена сопровождалась душераздирающими криками женщины, сидевшей в карете. На несколько секунд наступило замешательство; никто не мог понять, жив он еще или нет. Даже путешественник принялся себя ощупывать, чтобы убедиться, что он находится на этом свете. Он был жив и здоров, однако его спутница лишилась чувств. Путешественник не понял, что произошло, – доносившиеся из экипажа крики внезапно стихли, – но все же не поспешил на помощь лежавшей в обмороке жене. Напротив, едва коснувшись ногою земли, он бросился к задку кареты. Там стояла прекрасная арабская лошадь, о которой мы говорили: испуганная, напружинившаяся, со вздыбленной шерстью, она натягивала повод и дергала ручку дверцы, к которой он был привязан. После нескольких неудачных попыток порвать повод гордое животное, взгляд которого остановился, а с морды падали клочья пены, замерло, охваченное ужасом перед грозой; когда, по своему обыкновению насвистывая, к лошади подошел хозяин и начал гладить ее по крупу, она отскочила в сторону и заржала, словно не узнав его.

– Еще эта злющая лошадь, – послышался из кареты надтреснутый голос. – Будь проклята эта зверюга, что трясет тут мне стенку! – Через несколько секунд тот же голос, но уже вдвое громче воскликнул по-арабски с угрозой и нетерпением: – Nhe goullac hogoud snaked haffrit![23]

– Нe сердитесь на Джерида, учитель, – проговорил путник и, отвязав лошадь от ручки дверцы, привязал ее к заднему колесу. – Он испугался – вот и все. Да и было отчего.

С этими словами он отворил дверцу, опустил подножку и, войдя в карету, закрыл за собою дверцу.

2. Альтотас

В карете путешественник оказался лицом к лицу со стариком: сероглазый, с крючковатым носом и дрожащими, но подвижными руками, он сидел, погрузившись в большое кресло, и правой рукою листал объемистый манускрипт на пергаменте, зажав в левой серебряную шумовку. Его поза, его занятие, его неподвижное морщинистое лицо, на котором, казалось, жили лишь рот и глаза, – все это, безусловно, показалось бы читателю необычным, однако, несомненно, было привычно путешественнику, который даже не бросил взгляда в эту сторону, словно она того и не стоила.

Три стены – старик, как вы помните, называл таким образом боковины каретного кузова, – увешанные шкафчиками, полными книг, окружали кресло, вполне обычное и никоим образом не способное соперничать с диковинным персонажем, для которого над шкафчиками были устроены полки, вмещавшие множество колб, склянок и коробочек, вставленных в специальные гнезда, какие делают на кораблях для посуды; к каждому шкафу или полке старик, привыкший, по всей видимости, делать все сам, мог подъехать на кресле и там с помощью домкрата, сделанного сбоку кресла, поднять или опустить его на нужную высоту.

Комната – назовем ее так – имела восемь футов в длину, шесть в ширину и столько же в высоту; напротив входа, кроме колб и реторт, несколько ближе к четвертой стене, свободной для входа и выхода, помещалась печь – с козырьком, мехами и колосниковой решеткой. Теперь на ней стоял раскаленный добела тигель с кипящей жидкостью, пар от которой выходил через трубу на крыше; этот таинственный пар и являлся предметом непрестанного изумления и любопытства прохожих всех стран, любого пола и возраста.

Среди склянок, коробок и книг, в живописном беспорядке разбросанных по полу, виднелись также медные щипцы, куски угля, мокнущие в каких-то растворах, чаша, наполовину налитая водой; с потолка на нитках свисали пучки трав – одни из них на взгляд казались свежими, другие, видимо, были собраны уже давно.

Внутри кареты стоял довольно сильный запах, который, не будь эта лаборатория столь странной, мог бы именоваться ароматом.

Когда путешественник вошел, старик, быстро и ловко подкатив свое кресло к печи, с тщательностью, достойной уважения, принялся снимать пену с кипящей в тигле жидкости. Когда появление спутника отвлекло старика от этого занятия, он правой рукой нахлобучил на уши бархатный, когда-то черный колпак, из-под которого торчали кое-где пряди редких серебристых волос, и с необычным проворством вытащил из-под колесика кресла полу своего длинного шелкового, подбитого ватой халата, который после десятилетней носки превратился в бесцветную, бесформенную и кое-где рваную тряпку.

Настроение у старика было отвратительное: снимая с жидкости пену и поправляя халат, он не переставая ворчал:

– Вот окаянный зверь! Он, видите ли, испугался – а чего, спрашивается? Трясет дверь, толкнул печь и пролил четверть моего эликсира в огонь. Во имя Всевышнего, Ашарат, брось ты это животное в первой же попавшейся нам пустыне.

– Прежде всего, учитель, – улыбнувшись, ответил путешественник, – пустыня нам больше не попадется, потому что мы уже во Франции, а потом, я никогда не решусь расстаться с конем, цена которому тысяча луидоров; да ему и вовсе нет цены – он ведь альборакской[24] породы.

– Тысяча луидоров, тысяча луидоров! Да я могу дать вам сколько угодно тысяч – луидоров или чего-либо другого. Ваша лошадь стоит мне уже больше миллиона, не считая того, что она отнимает дни от моей жизни.

– Бедняга Джерид опять что-нибудь натворил, а?

– Натворил! Не будь его, через несколько минут эликсир закипел бы весь, до последней капли. Правда, ни Зороастр, ни Парацельс[25] ничего по этому поводу не говорят, однако Борри[26] советует делать именно так.

– Но эликсир и так через несколько секунд закипит, дорогой учитель.

– Закипит, как же. Неужели вы не видите, Ашарат, что это проклятие какое-то: огонь гаснет, так как через трубу что-то льется!

– Я знаю, что это льется, – смеясь, отозвался ученик. – Это вода.

– Как вода? Пропал мой эликсир! Опять нужно все начинать заново – словно я могу позволить себе терять время попусту! Боже мой! – в отчаянии воздев руки к небу, вскричал старый ученый. – Что за вода? Откуда она, Ашарат?

– Чистая небесная вода, учитель. Разве вы не заметили, что дождь льет как из ведра?

– Я ничего не замечаю, когда работаю! Вода… Так вот оно что! Это в конце концов несносно, Ашарат, клянусь вам! Я ведь уже полгода прошу сделать над трубой колпак! Да какие полгода – год! А вы и ухом не ведете… Кому ж это делать, как не вам, раз вы так молоды! А к чему ведет ваше небрежение? Сегодня дождь, завтра ветер – и в результате все мои расчеты и опыты насмарку. А мне, клянусь Юпитером, нужно спешить: вам прекрасно известно, что конец мой близок и если я не буду готов к этому дню, если не отыщу эликсир жизни – прощай мудрый ученый Альтотас! Сто лет мне исполнится тринадцатого июля, ровно в одиннадцать вечера; к этому времени эликсир должен быть доведен до совершенства.