Полная версия

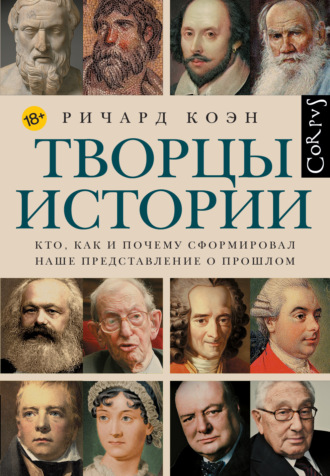

Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом

Но неудачи Геродота блекнут на фоне его успехов. В романе Майкла Ондатже “Английский пациент” Хана ухаживает в большом пустом доме за обгоревшим незнакомцем: “С маленького столика у его кровати она берет книгу небольшого формата, которую он пронес сквозь огонь. Это – экземпляр Геродота. Его страницы прекрасно уживаются с наблюдениями и заметками, которые английский пациент записывал между строчками, а также с рисунками и листами из других изданий, вырезанными и вклеенными сюда”. Одна-единственная книга образует матрицу для нового вида зрения[67].

Конечно, имелись и другие возможности рассказать о прошлом. Фукидид (ок. 460 – ок. 395 гг. до н. э.), живший и работавший через поколение после Геродота, напротив, смотрел на историописание глазами высокопоставленного гражданина и военачальника (кем он сам был), пережившего чуму (афинская чума поразила город в 430 году до н. э.) и ставшего свидетелем сокрушительных военных поражений.

Фукидид родился в Галимунте, к юго-западу от Афин. Его отец был богатым землевладельцем, мать происходила из знатного фракийского рода. В 424 году до н. э., примерно в возрасте тридцати шести лет, его избрали одним из десяти стратегов, которые занимались военными и политическими вопросами в Афинах, а после одним из двух командующих флотилией (они командовали и на суше) из семи судов, посланной для защиты жизненно важной крепости во Фракии. Шло первое десятилетие Пелопоннесской войны. Фукидид уступил динамичному спартанскому военачальнику Брасиду и в полной мере испытал на себе тяжесть народного негодования: его лишили должности и изгнали минимум на двадцать лет. Фукидид провел это время в путешествиях (особенно по Пелопоннессу, гористой южной части Балканского полуострова), расспрашивая, делая записи и собирая рассказы очевидцев. “Я имел возможность, благодаря моему положению изгнанника, лично наблюдать ход событий у обеих сторон – у пелопоннесцев не менее, чем у афинян, – и составить себе на досуге непредвзятое суждение о них” (V.26.5), – коротко сообщает он[68]. Вероятно, Фукидид умер, когда ему было около семидесяти лет. Книгу он так и не закончил – текст обрывается на середине предложения.

Великая “История Пелопоннесской войны” повествует о борьбе спартанцев с афинянами (и тех и других поддерживали менее крупные полисы) в V веке до н. э. и представляет собой первое из дошедших до нас сочинений по политической и военной истории. Издание “Истории” Фукидида разделено на восемь книг. Книга первая охватывает первые десять лет войны (с 431 по 421 год до н. э.), вторая часть (после короткого перемирия) – еще десять, на которые пришлось политическое ослабление демократических Афин. Семь лет не описаны, работа прервана на полуслове посреди беспорядочных событий двадцать первого года.

Читая Фукидида, придется привыкнуть к его отстраненному высокопарному стилю, нередко запутанному и перегруженному (“почти невозможно трудный греческий”, – жалуется антиковед Мэри Бирд[69]). “Его сухие главы, – отмечал лорд Маколей, – ужасно сухие”. Однако Фукидид бывает и напряженно-оживленным. Он рассматривает предпосылки, ход событий и итоги, часто выступает очевидцем, и тогда его манера очень напоминает манеру современного журналиста. По стилистическим причинам античные историки, как правило, нечасто включали такие элементы в свои тексты; в некоторых ситуациях Фукидид прибегает к этому. Страстный приверженец точности, он признает опасности, с которыми регулярно сталкивается историк: не только пристрастность и ошибки памяти, но и невнимательность и недостаточная наблюдательность. Философ Томас Гоббс (1588–1679), первый переводчик “Истории” на английский язык непосредственно с греческого, отметил, что хотя Геродот “больше услаждает слух сказочными повествованиями”,

Фукидид, хотя он никогда не отвлекается на то, чтобы прочитать лекцию о нравственности или политике, своим текстом не проникал дальше в сердца людей, чем сами события, но, очевидно, стал тем, кто направляет людей: его считают самым политическим историографом, который когда‐либо писал[70].

С этим мнением соглашались великие и выдающиеся. Фукидидом восхищались Руссо, Джефферсон и Ницше. Последний писал: “Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина”[71]. Саймон Шама в эссе 2010 года указывает, что Фукидид “аналитически сконцентрирован, остро критичен, без лишнего почтения относящийся к истории как к источнику современности, непревзойденный мастер повествования и ритор”[72]. Прославленный афинский оратор Демосфен (384–322 годы до н. э.) восемь раз переписал “Историю” целиком, после чего смог имитировать ее стиль.

Кажется, что Фукидид в одиночку развил искусство военного репортажа. Первые четыре книги, посвященные событиям до своего изгнания, особенно хороши и содержат почти 2/3 примерно из сорока речей ключевых участников событий (все речи сочинил Фукидид, но, как он настаивал, придерживался, насколько это возможно, того, что было в самом деле сказано)[73]. Речи занимают до четверти объема “Истории” и невероятно важны для замысла книги. При этом в любом ежедневном номере New York Times (около 150 тысяч слов, не считая рекламы) больше точных данных, чем в 153 260 словах у Фукидида.

Кроме того, текст Фукидида отчасти напоминает медицинские трактаты своего времени. Похоже, он был знаком с трудами Гиппократа (ок. 460 – ок. 370 года до н. э.), известными точным описанием симптомов болезней. Фукидид равно дотошен в своем рассказе об эпидемиях 430 и 427 годов до н. э., погубивших Перикла и больше трети афинян:

Тело больного было не слишком горячим на ощупь и не бледным, но с каким‐то красновато-сизым оттенком и покрывалось, как сыпью, маленькими гнойными волдырями и нарывами. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести даже тончайших покрывал, кисейных накидок пли чего‐либо подобного, и им оставалось только лежать нагими, а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Мучимые неутолимой жаждой, больные, остававшиеся без присмотра, кидались в колодцы; сколько бы они ни пили, это не приносило облегчения… Птицы и четвероногие животные, питающиеся человеческими трупами, вовсе не касались трупов (хотя много покойников оставалось непогребенными) или, прикоснувшись к ним, погибали (II.47.49–50)[74].

Военная карьера Фукидида кончилась так неудачно, что мы можем лишь представить, какие боль и разочарование он испытал. Некоторые утверждают, что он умер от горя (как, возможно, и лорд Маколей, большой почитатель Фукидида). Сам Фукидид, считая свое положение исключительно пригодным для описания главных событий эпохи, работал отчасти потому, что “приобретал все больше опыта, изощряясь в опасностях” (II.18.27), и встал на точку зрения молодого способного командира, недовольного тем, что происходит с любимым городом. Величие Афин, утверждал он, зависит от того, останется ли государство демократией во главе с Периклом, но из‐за давления демоса и тягот войны добрые порядки могут быть поколеблены. Фукидид, в юности демократ, в зрелые годы стал консерватором, обескураженным утратой столь просвещенного правителя (II.60.5).

При всем стремлении Фукидида к точности на его суждения влияет преклонение перед Периклом. Великий лидер изображен неизменно действующим в интересах государства, и в знаменитой речи над могилами воинов, павших в первый год Пелопоннесской войны, мы читаем:

Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем‐нибудь подражаем кому‐либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем‐нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из‐за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным (2.37).

Возможно, здесь Фукидид выдал желаемое за действительное, но достоинства этой, как и иных сочиненных им речей, удивительны: современные спичрайтеры позеленели бы от зависти. Во многих случаях Фукидид не заботится, чтобы ораторы звучали по‐разному. Впрочем, в ту эпоху (и даже еще двести лет назад) речи, как правило, передавались неточно, и люди это вполне понимали. Сам Фукидид смотрел на дело так: “Что до речей (как произнесенных перед войной, так и во время ее), то в точности запомнить и воспроизвести их смысл было невозможно – ни тех, которые мне пришлось самому слышать, ни тех, о которых мне передавали другие. Но то, что, по‐моему, каждый оратор мог бы сказать самого подходящего по данному вопросу (причем я, насколько возможно ближе, придерживаюсь общего смысла действительно произнесенных речей), это я и заставил их говорить в моей истории” (i.22.1)[75].

И хотя его пересказы и не отличаются точной передачей, они по крайней мере объясняют, что именно произошло. Возможно, его приоритетом было правдоподобие, но и себя самого он не забывает. Кроме того, он уверен, что описываемые события нельзя ни с чем сравнить: “Нынешняя война длилась очень долго, и в ходе ее сама Эллада испытала такие бедствия, каких никогда не знала ранее за такое же время” (I.23). Но почему афиняне проиграли войну, из которой должны были выйти победителями? Была ли она неизбежной? Или ее можно было избежать дипломатическими средствами? Его любимый город был очень близок к завоеванию гегемонии в греческом мире, и Фукидид будто бы говорит: мы добились, но потерпели поражение и никогда не сможем повторить успех. Историк подобен врачу, записывающему после смерти пациента: “Мы не могли ничего поделать”. Спарта заслонила Афинам солнце.

В названии этой главы – дилемма, потому что Геродот и Фукидид – настолько разные типы личности и демонстрируют противоположные подходы. Для обоих история повествует о сознательных деяниях, сознательно записанных авторами, однако Геродот заимствовал у других авторов, а Фукидид опирался лишь на собственные изыскания: невозможно представить, чтобы греки не замечали разительного контраста. По мнению Шамы, Фукидид (которого он называет отвратительным критиком Геродота[76], пеняющим тому за вольное обращение с источниками) как историк выиграл от того, что сам был участником войны: “Он хотел понять, как это все произошло. Геродот был больше скитальцем и путешественником, болтуном, тем, кто одновременно видел миф и важность сиюминутного, случайного”[77]. Геродот поспособствовал пониманию того, каким должно быть описание прошлого, а Фукидид укрепил (но также и сузил) новую форму. Он действительно считает историю особой дисциплиной, но собственное сочинение, что показательно, не считает historia. Фукидид не выносил то, что считал сентиментальностью Геродота. Не называя своего предшественника, Фукидид целит прямо в “истории, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво), истории, в большинстве ставшие баснословными и за давностью не поддающиеся проверке” (1.21). Впрочем, тогда античные историки придерживались общего принципа, что каждый должен изображать себя в чем‐то превосходящим своих предшественников. Возможно, оно и сейчас так.

Фукидид, вероятно, первый на Западе автор, который обращается к потомкам[78]. В отличие от Геродота, он думал не только о современниках. Кроме того, Фукидид первым объявил, что история должна приносить пользу. Он желает, чтобы политики в настоящем и будущем извлекли урок из написанного им. Возможно, в пику Геродоту он почти не называет своих источников и не приводит расхождения во мнениях. Его взгляд холоден и отстранен. Автор не рассказывает нам ни о жизни городов, ни об общественных установлениях, ни о женщинах, ни о произведениях искусства. Нет ни частных мотиваций или поясняющих отступлений. “Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, – пишет Фукидид, – быть может, покажется малопривлекательным” (1.22.4).

В последние годы историки античности, по‐новому взглянув на произведение Фукидида, пришли к заключению, что он отнюдь не холодный и отстраненный историк – придерживался четкого замысла и обращался с материалом так, чтобы читатель принял его версию событий.

Дональд Каган, антиковед из Йельского университета, в своей работе 2009 года[79] утверждает, что Фукидид всеми силами отрицает, что Афины при Перикле представляли собой демократию – вопреки широко распространенному тогда мнению, – и намеренно собирает свидетельства против Клеона, афинского стратега, пришедшего к власти после смерти Перикла. (Последнего Фукидид изображает безрассудным и удачливым безумцем, а не проницательным и отважным вождем, хотя события показывают, что это действительно так.) Фукидид заявляет, что ему известно, что думают другие люди (например, население Афин), и, как правило, игнорирует такие важные обстоятельства, как позиции главных действующих лиц в важных спорах. Престарелого Никия (ок. 470–413 год до н. э.) – полководца, ответственного за провал Сицилийской экспедиции, которого афиняне считали трусом и рохлей, – Фукидид неубедительно изображает героем.

Фукидид верит в демократию, но лишь в хорошо устроенную, как при Перикле – диктаторе по сути, но не по наименованию. Он жаждет главенства Афин, но ценой менее масштабной войны. Когда город вступил в судьбоносную схватку с Сиракузами, Фукидид понял, что правящие круги в Афинах приняли роковое решение и что назначение Никия было ошибкой. Фукидид был страстным человеком, который пытался писать сдержанно. Он разрывался между тем, чему хотел верить, и тем, что, как он знал, происходило на самом деле. Однако его уважение к фактам означает, что можно увидеть моменты, когда убеждения уводят его в сторону. И для этого можно воспользоваться теми же доводами, которые он сам приводит: Фукидид остается точен в изложении событий, даже когда их ход доказывает его неправоту. Р. Дж. Коллингвуд в “Идее истории” (1946) объясняет это резко противоречивое явление “больной совестью”[80] Фукидида.

Одно из последствий такого сложного упорства Фукидида таково: появляется соблазн счесть его литературным Октавианом Августом по отношению к Геродоту-Антонию, ответственным управленцем по сравнению с рисковым авантюристом. У двух этих историков много общего. Оба они изгои: родной город Геродота, греческое поселение, был покорен персами, а бывшему военачальнику Фукидиду пришлось смириться с жизнью вдали от любимых Афин. Космополиту Геродоту всегда было тесно в оккупированном городе. Фукидид оказался изгнан собственными согражданами. Оба были богаты: Геродот получил состояние от отца, бывшего купцом, Фукидид – от золотых рудников во Фракии, принадлежавших его семье. Оба провели много лет на чужбине. Кроме того, им, как летописцам недавнего прошлого, приходилось решать сходные задачи.

Как, например, они обращались с таким обилием фактов и богатым опытом, как фиксировали их – чем, на чем? – без помощи вспомогательных средств, которых у них не было – карандашей, блокнотов, энциклопедий, универсального календаря, справочников? Наконец, как они заработали на этом труде себе хоть какую‐то репутацию?

У нас есть ответы на некоторые из этих вопросов. Тысячелетиями на Западе (как и почти везде) записать что‐либо было далеко не простой задачей. Греки боготворили память, причем в буквальном смысле[81]: у них была богиня памяти Мнемозина, мать девяти (чаще всего) муз-покровительниц эпической поэзии, любовной поэзии, гимнов, танца, комедии, трагедии, музыки, астрономии и истории. Упорядочение и сохранение знаний было жизненно важным средством; тренировка памяти представляла собой форму воспитания характера. Примеров тому множество. Рассказывают, что афинский государственный деятель Фемистокл знал по именам 20 тысяч своих сограждан, что современник Сократа похвалялся, будто он выучил наизусть “Илиаду” и “Одиссею” (почти 40 тысяч строк), а афинянам, плененным сиракузцами в ходе неудачной Сицилийской экспедиции, обещали свободу, если те споют любую песню хора из трагедий Еврипида (он одним из первых авторов осудил рабство). Некоторые, как рассказывают, сумели это сделать – и вернулись домой, в Афины, чтобы поблагодарить драматурга за спасение.

Можно предполагать, что на Геродота, а тем более на Фукидида, для которого делать заметки не было проблемой, повлияла эта традиция, которая помогла развить им память гораздо лучшую, чем у нас теперь. Вероятно, у него (или у его спутника-раба) имелись при себе свитки папируса, глиняные таблички, кисти, тушь. Этого мы не знаем наверняка, но когда он перечисляет более 940 лиц или в мельчайших деталях описывает культурную жизнь Египта либо одежды и оружие пестрого воинства Ксеркса, сила его памяти потрясает[82].

Геродот поселился в городе Фурии (современная область Калабрия), а Фукидид – в своем поместье во Фракии, где он являлся “одним из самых влиятельных людей” (4.105.1), и из собственного тугого кошелька платил ветеранам из Спарты и Афин за подробности о войне. Как только автор начинал работу над черновиком, рядом обустраивалось пространство, где чтец (не обязательно автор) диктовал текст нескольким переписчикам: в некоторых манускриптах есть повторы, позволяющие предположить, что чтец запинался. Фукидид хотел, чтобы его произведение переписывали как можно чаще – ради привлечения наибольшей аудитории, хотя ученые гораздо более позднего времени решили, что они продолжат копировать книги его и Геродота. Следует помнить и о том, что около 480 года до н. э. читать умели не более 5 % греков[83].

Греческий алфавит имел демократизирующее значение: в отличие от многих других письменностей, для письма и чтения не требовалось участия специалиста-писца. Без алфавита было почти невозможным появление драматургии. Старейшая из дошедших до нас греческих трагедий – “Персы” Эсхила (472 год до н. э.). Это также единственная, написанная на историческом материале пьеса того времени, дошедшая до нас. Греческий театр расцвел лишь с широким распространением грамотности. Письменность породила прозу[84].

Важны и инструменты. Египтяне, изобретя письменность, перешли от праистории к истории. Они отыскали материал для письма (кроме камня, меди, листьев). Тексты Гомера были однажды записаны на кишке змеи. Фукидид писал на глиняных черепках-остраконах. Египтяне нашли новое применение треугольным в сечении стеблям папируса, растения из семейства осоковых, произрастающего почти исключительно в дельте Нила. Его употребление восходит к эпохе Первой династии (3150–2890 годы до н. э.), а с V века до н. э. по всему Средиземноморью им стали пользоваться при изготовлении мебели, корзин, канатов, сандалий и лодок. Люди начали поверять свои мысли в первую очередь папирусу.

Первоначально слово “папирус” означало “то, что принадлежит дому”, а разнообразные сорта нередко получали названия в честь царей или чиновников. Греки чаще всего получали папирус из финикийского морского города Библ и поэтому называли это растение “библиос” (от этого слова позднее произошло английское book, “книга”). Как рассказывают, Геродот устраивал публичные чтения в Олимпии (возможно, во время одного из городских праздников), но сначала он прославился в Афинах. Там он за несколько выступлений получил вознаграждение в десять талантов (эквивалент 258,6 килограмма серебра), может быть, на агоре – центре общественной жизни всякого греческого полиса. Объявления о выступлениях размещались в людных местах, а сама по себе декламация требовала особых навыков: чтения устраивали под открытым небом, и приходилось это учитывать.

Говорят, что Фукидид решил взяться за историописание, слушая Геродота (тот выступал на ионийском диалекте), и, когда пришло время, с удовольствием декламировал речи своих главных персонажей. Одобрение этих чтений Платоном способствовало посмертной славе Фукидида, а позднейшие авторы, в том числе Марк Фабий Квинтилиан и Дионисий Галикарнасский, признавали драматическую мощь его прозы. Цицерон низко ценил его риторику: “Даже в его знаменитых речах столько темных и неясных выражений, что их с трудом понимаешь, а в политической речи это едва ли не самый тяжкий недостаток (30)”[85], однако он все же превозносит Фукидида, который “мастерством слова всех, по моему мнению, легко превзошел (56)”[86].

Геродот – путешественник, который не мог удержаться от превосходных степеней, его интересовало все. Дидактичный Фукидид ограничивает сферу своих интересов изучением войны и высокой политики: трансформация истории идет то в одном направлении, то в другом. “Прежде было общепринятым противопоставлять поэтичного сказочника Геродота Фукидиду, историку-ученому”[87], – пишет антиковед Эндрю Форд. А вот более строгий взгляд Уильяма Дюранта: “Дух Геродота и дух Фукидида отличаются друг от друга почти так же, как юность отличается от зрелости”[88][89]. Но, как удачно сказано, ни один студент не спросит у преподавателя: “Сэр! Если Геродот настолько глуп, зачем мы его изучаем?”

И Фукидид, и Геродот были частью транформации сознания, что мы все еще силимся понять. Можно предположить, что в древних культурах прошлое воспринимали как длящийся процесс, но историческое сознание не таково. Однако в минувшие века явно не было такого глубокого анализа. Авторы древних саг не конкурировали с летописями. И хотя много веков существовали крупные архивы – например, в городе Тель-эль-Амарна, в Верхнем Египте (основан Эхнатоном около 1350–1330 года до н. э.), или клинописный архив (около 1400 года до н. э.) в Богазкёе (около 240 километров от Анкары), – они не стали частью исторического наследия, а остались документами высшей бюрократии и не были доступны публике. Первую частную библиотеку составил, вероятно, Аристотель около 340 года до н. э.

Должна ли задача историка, как показывает пример Фукидида, ограничиваться несколькими дисциплинами в поиске объективной истины? Или же настоящий историк увлечен бесконечным исследованием, не общая внимания на дефиниции? Две с половиной тысячи лет мы только выигрываем от напряжения между этими вопросами. Необходимо оценить степень утонченности, предложенной ими обоими, и последовавший за ними взлет литературы. Но ареной “греческого Просвещения” явились всего несколько городов в Малой Азии. Пусть так. За время жизни чуть более двух поколений Греция стала исполинской созидательной силой, оставившей след в математике, астрономии, физике, драматургии, риторике, философии и истории (все эти названия образованы от греческих слов) и начавшей приключение, которое длилось почти тысячу лет.

Глава 2

Былая слава Рима: от Полибия до Светония

Свидетельства его [Тацита] кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров: руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству.

Мишель де Монтень, 1588 г.[90]Около двух веков, до Полибия, у Фукидида не было настоящего последователя. Почему так долго? Возможно, в глазах греков фиксация прошлого стала выглядеть упражнением в смирении: после бедствий Пелопоннесской войны у них было ощущение катастрофы, несбывшихся надежд, и они не хотели напоминаний.

Аристотель никогда не назвал бы себя историком, и ясно, по какой причине: история эмпирически непроверяема, ей нет места среди самых строгих отраслей знания. При этом в “Поэтике” Аристотель утверждает, что историография должна следовать некоторым эстетическим принципам, и четко отделяет историю от поэзии:

Историк и поэт отличаются не тем, что один пользуется размерами, а другой нет: можно было бы переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей – как с метром, так и без метра, но они различаются тем, что первый говорит о действительно случившемся, а второй о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном[91].

Вероятно, это снижение значимости имеет последствия. Недавно молодая журналистка из Newsweek задала вопрос профессору Колумбийского университета: “Когда историки перестали излагать факты и начали ревизию в интерпретации прошлого?” – “Примерно во времена Фукидида”, – ответил он[92]. Может, и так. О минувшем много писали и после Фукидида, но считается, что до нашего времени дошло менее 20 % важнейших древнегреческих текстов[93].