Полная версия

Вандалы

Дадим для сравнения другой вариант того же самого фрагмента «Хроники» Титмара, в переводе И.В. Дьяконова:

«Император <…> отправил затем вперед 12 отборных отрядов к городу Нимпч, – его потому так назвали, что некогда он был основан нами <…> Расположен он в округе Шлезиер; название это было некогда дано ему от одной чрезвычайно высокой и труднодоступной горы; во времена проклятого язычества она за свою величину и прочие свойства особо почиталась всеми жителями».

К упоминанию в данном фрагменте летописи Титмара этой горы И.В. Дьяконов дает следующее примечание: «Цобтен, Силингберг. Вероятно, была еще священной горой вандалов-силингов».

Т.о. у нас имеется датируемое 1017 г. прямое указание весьма авторитетного источника на присутствие в Силезии, еще до прихода туда славянских мигрантов (получивших от позднейших польских историков название слежан), германцев, которых Титмар Мерзебургский, употребляющий в «Хронике», написанной, как уже говорилось выше, на латыни, в отношении своих соплеменников латинский этноним «тевтоны» (в переводе И.В. Дьяконова» – «тевтонцы»), именует «нашими» (в варианте перевода Дьяконова: «нами»), поляки же, как и все прочие славяне, издавна именовали «немцами» (niemcy). Именно от этих «немцев» происходят название замка Нимпч (Nimptsch) на берегу реки Лоэ-Шлёнзы южнее Цобтена. На рубеже X–XI в.в. по Р.Х., когда писал Титмар, на берегах Лоэ-Шлёнзы еще не было никаких «немцев» (средневековые немцы еще не начали туда переселяться из Германского королевства в ходе так называемого «дранг нах остен», т. е. «продвижения на Восток»).

Следовательно, мигрировавшие в район Цобтена славяне наткнулись там на последних германских язычников – немногочисленных оставшихся там силингов, не ушедших со своими вандальскими соплеменниками в дальний поход на Юго-Восток, а впоследствии – и на Юго-Запад. Гора Цобтен еще в XII и в XIII вв. называлась в латиноязычных письменных документах «монс Силенции», способствуя переходу древнего племенного названия вандалов-силингов в привычный для нас топоним «Силезия», через латинскую и польскую переходные ступени (Цленц, Сленз, Селенжа, Шлёнз). Из другого фрагмента «Хроники» Титмара, описывающего события 1010 г., явствует, что название «циленси» или «силензи» относится к району Цобтена и селения Нимпч, ибо уже район Глогау Титмар обозначает другим словом – «диадези».

Как бы все вышесказанное ни было убедительно и ясно, но это – единственная и притом крайне шаткая опора для моста, который мы намереваемся перебросить из нашего XXI в. в эпоху, отстоящую от нас более чем на два тысячелетия. Найти непосредственные, прямые вандальские традиции, сохранившиеся на протяжении столь продолжительного срока, нам, видимо, так и не представится возможным ни в Силезии, ни в обладающих более однородным в этническом отношении населением областях Северной Европы, хотя там и сохранились по прошествии тысячелетий остатки мифов и мотивы сказаний, связанных с судьбами иных народов.

Разумеется, Вандальская гора, именуемая нынешними немцами Цобтенберг, Цотабарг или Силинг, а современными поляками – Селенжа или Шлежа, овеяна многочисленными легендами, подобно Броккену, Киффгейзеру и Унтерсбергу в области Берхтесгадена. Непревзойденный в своем усердии коллекционера саксонский надворный советник доктор Иоганн Георг Теодор Грессе, в свою бытность директором дрезденского Зеленого Свода в середине XIX в., пишет о Монс Силезиус, Силезской горе, с надлежащим благоговением, указывая в своей «Книге сказаний Прусского государства»:

«Гора Цобтен или Цобтенберг, именуемая по-латыни Монс Силезиус, расположена в пяти милях от Бреслау и в двух милях от Швейдница, и в ясную погоду с ее вершины можно увидеть простирающуюся вокруг нее большую часть Силезии, с одной стороны города Бреслау, Швейдниц, Штригау, Яуэр и Лигниц, с другой – Рейхенбах, Франкенштейн, Нимпч, Штрелен, Мюнстерберг, Бриг и Нейсе, а также весьма большое число деревень; внизу же извивается по равнине Одер, подобный серебряной цепи. Об этой горе существует немало разного рода легенд».

Существует не только целый, так сказать, букет легенд, но и множество историй – например, записанных забытым в наше время силезским краеведом господином Оскаром Кобелем, называвшим себя «любителем прогуляться по Цобтену», и неутомимым этнографом Виллем-Эрихом Пейкертом, обладавшим особым нюхом на все, связанное с «сокровенной Германией», – от алхимика, чудо-доктора и оккультиста Парацельса до таинственного горного духа Рюбецаля-Краконоша. Существует целый роман, посвященный Цобтену и изданный в 1935 г., когда немцам по высочайшему указанию велели вспомнить о пращурах с дальнего Севера, к сожалению, лишь мимоходом побывавших в Силезии. Речь идет о романе «Гора богов», написанном автором, знавшим толк в избранной теме. Как ни крути, автор романа – доктор филологии Эрнст Бёлих, родившийся в 1886 г. в Бреслау, восемью годами ранее издал библиографию первобытной и ранней истории Силезии и книгу «Германцы в Силезии», в которой речь шла, разумеется, в первую очередь о вандалах, какие бы имена, данные им иноязычными летописцами, они в те смутные времена ни носили.

Можно сказать, что Цобтен пользовался у них почитанием, и, чем больше узнаешь о вандалах, тем больше ощущаешь притяжение этой горы богов. Но, может быть, все это лишь следствие чрезмерной образованности? Не будем обольщаться – мы охотно променяли бы все результаты археологических раскопок, филологических исследований происхождения слов и названий тех или иных населенных пунктов на одно-единственное, сохранившееся вандальское сказание, вроде исландских саг о скальде Эгиле Скаллагримсоне или Эйрике Рыжем, ибо со сказаниями в таком «транзитном» краю, как Силезия, дело обстоит плохо. Практически забыто фольклором даже, несомненно, исторически достоверное племя прибалтийских славян-лютичей. Они исчезли в тени монгольского нашествия и кровавой битвы христианского рыцарства Силезии (и многих других стран христианской Европы) с татаро-монголами при Лигнице в 1241 г. После монголов пришли чехи-гуситы и шведы, а затем – пруссаки, вырвавшие Силезию из привычного существования в уютном лоне Дунайской монархии Габсбургов. Что тут могло остаться от вандалов?

Между тем от вандалов могло остаться (и осталось) то, что вандалы намеренно или ненамеренно скрыли в недрах земли, и на основании этих находок, которые на первых порах делались скорее случайно, чем в результате систематических раскопок, стали развиваться самые фантастические представления и даваться самые смелые объяснения и истолкования достаточно неясных фактов и событий.

При обзоре найденных на территории Силезии артефактов, датируемых вандальским периодом, сразу бросается в глаза концентрация большой массы находок в районе Бреслау – Швейдниц, в центре которого возвышается лесистый Цобтенский массив. Еще более ясным и очевидным представляется результат единственного из проведенных когда-либо исследований вопроса сохранения физических признаков вандальского народа у представителей позднейшего населения Силезии. Дело происходило в 1934 г. (когда же еще!?). Студенты Антропологического института Бреслауского университета буквально прочесали всю сельскую местность Силезии. Посетив примерно восемьсот силезских сел, они обследовали, обмерили со всех сторон и каталогизировали ни много ни мало – около шестидесяти семи тысяч (!) взрослых поселян. Под руководством директора института, профессора Ойгена, барона фон Эйкштедта (продолжавшего после присоединения Силезии к Польше, с 1946 г., свою преподавательскую деятельность в немецком городе Майнце), «отдельные измерения и наблюдения, сделанные в каждом селе, экстраполировались, их результаты сводились в таблицы и карты, чтобы сделать их таким образом доступными историческому, политико-географическому или социологическому истолкованию» (Ильзе Швидецки).

В последующие годы исследователи проявляли особый интерес к району горы Цобтен (которую Ильзе Швидецки называла «Силинг»), и наконец исследовательница смогла обобщить результат этой акции, которую вряд ли удастся повторить в обозримом будущем, в следующих словах: «При сравнении пространства, населенного в вандальские времена, с распространением комбинации нордических признаков (т. е. воспринимаемых как нордические, или северогерманские, размеров черепа и тела, лицевой структуры и т. д. – В.А.), получится прямо-таки ошеломляющее совпадение обоих феноменов: вандальские находки нигде не выходят за пределы районов концентрации нордического, и даже следуют их выпуклостям и вогнутостям как на севере, так и на юге».

К сожалению, так было принято выражаться в немецкоязычных (и не только немецкоязычных) научных (и не только научных) кругах в 1936 г., за что автор настоящей книги просит прощения у своих уважаемых читателей, с учетом принятой в наши времена «политкорректности». Тем не менее ни до, ни после никто, насколько нам известно, не занимался столь основательно проблемой вандалов в Силезии. При этом ученая дама и сама сразу, как бы спохватившись, смягчает тон своих констатаций, возможно, неким шестым чувством предугадывая возражения исследователей последующих десятилетий: «Хотя и не следует придавать чрезмерного значения деталям совпадения, параллелизм обеих границ распространения все же бросается в глаза, и до сих пор отсутствует какое-либо иное истолкование расовой структуры нашей области, которое можно было бы считать столь же вероятным».

Значит, речь идет все-таки о свидетельстве, дошедшем до потомков через два тысячелетия? Не совсем, поскольку объяснение результата этих шестидесяти семи тысяч измерений частично объясняется тем, что не все вандалы мигрировали с территории Силезии дальше, на юг и на юго-восток. Меньшинство осевших надолго в Силезии вандалов (причем меньшинство, достаточно многочисленное) осталось там и после того, как большая часть вандальского племенного союза в IV в. снялась с насиженных мест, чтобы продолжить свое странствие на просторах Европы. Кроме того, питомцам барона фон Эйкштедта просто повезло. В то время как во всем Одерском регионе в ходе средневековой миграции жителей Германского королевства в Восточную Европу переселились множество немцев с берегов Рейна, из Тюрингии и других потомков древних материковых германцев, потомков которых, естественно, было гораздо труднее отличить от потомственных носителей наследственных вандальских признаков, район вокруг Цобтена, характеризовавшийся наибольшим числом вандальских находок, остался в значительной степени не затронутым этой волной средневековых мигрантов. «Если в области Силинга, – ликовала госпожа доктор Швидецки, – в расовом облике современности, кажется, впервые проступает германский слой, это происходит, конечно же, не потому, что именно здесь он продолжает жить в наследственных признаках на протяжении многих поколений, но потому, что здесь особенно благоприятно проходят линии слоев: ведь в этом месте, очевидно, не совпадает то, что, во многих случаях, совпадает, например, в Верхней Силезии, а именно: главная область распространения германцев с областью несравненно более мощного по численности, хотя и сходного с точки зрения расового эффекта, немецкого заселения времен Средневековья».

Значит, вокруг Цобтена сохранился будто бы накрепко приколоченный к нему остаток вандалов, постоянно подвергавшийся метисации, но все-таки не полностью растворившийся в среде позднейших мигрантов. Немногие останки, найденные археологами в погребениях, свидетельствуют, что вандалы были высокорослыми, ширококостыми людьми, с удлиненными черепами (такой тип антропологи именуют долихокефалами, или долихоцефалами), имели узкие носы. Если бы они не столь ревностно практиковали обычай трупосожжения и помещения пепла вкупе с остатками костей в урны для последующего погребения, археологам, возможно, удалось бы отыскать в одном из одерских болот какого-либо из вандальских витязей, так сказать, в натуральном виде, целиком. Подобно тому как удавалось находить в датских или нижнегерманских болотах сохранившиеся целиком тела мужчин и женщин, утопленных в болоте в наказание за совершенное преступление либо после принесения в жертву языческим божествам и таким образом законсервированных «до светлого утра», чтобы обогатить археологическую сокровищницу своих (и не только своих) отдаленных потомков.

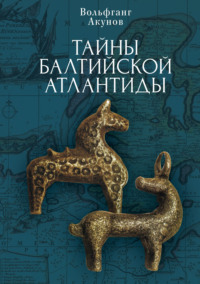

Но то, что сохранил Цобтен, было гораздо более любезным сердцу многих «копателей», чем внушающий страх суеверным умам скелет вандала (пусть даже целехонький, до последней косточки), а именно: золото, полученное вандалами в качестве жалованья за воинскую службу в наемных вспомогательных отрядах – авксилиях (ауксилиях) имперской римской армии и привезенное ими на родину. Ну, и, конечно, дорогие украшения вандальских князей, изготовленные или доставленные из-за рубежа их верноподданными.

В большинстве легенд о Цобтене говорится о золоте, причем не столько о золоте, якобы спрятанном в пещерах «колдовской горы» главарем местных разбойников Гансом Хольдой или его преемником Дитрихом фон Дурингом, сколько о римских золотых или серебряных монетах. Поскольку в Прусской Силезии самым тщательным образом фиксировались даже самые незначительные происшествия, нам известно, что в 1921 г. гимназист второй ступени обучения по фамилии Гирземан справа от дороги к высоте Бисмаркхёэ, к югу от города Цобтен-ам-Берге, нашел сразу десять римских монет. Плуг пахаря вывернул из пашни накрывавший их камень, но открыл древний клад не крестьянин, шедший за плугом, а классически заостренный взор гимназиста. Это было огромной удачей, ибо, во-первых, из десяти найденных монет в Бреслауский музей попали только три (что, разумеется, не означает, что остальные семь монет «прилипли к пальцам» именно нашедшего клад гимназиста, а не того, кому он поспешил их передать!), а во-вторых, речь шла о чрезвычайно интересной находке. Ведь в найденном кладе содержались монеты Римской республики (периода незадолго до прихода к власти принцепса Октавиана Августа, основателя первоначальной формы Римской мировой империи, т. н. принципата), императоров Домициана (81–96 гг. по Р.Х.) и Коммода (180–192 гг. по Р.Х.). Кто же спрятал римские монеты периода, охватывающего более двухсот лет, под камнем, которому предстояло быть вывернутым невежественным и невнимательным пахарем?

Неподалеку от Цобтена находилось и место, в котором был найден так называемый шлаупенский клад. Там другой крестьянин в 1875 г. извлек из своей земли большое количество римских монет и, невзирая на гневные протесты сельского священника, продал их купцу-иудею из Кемпена. А вот священникам сел Гейдерсдорф в округе Рейхенбах и Гейнцендорф в округе Гурау повезло больше, чем их собрату из села Шлаупен. Первый нашел в мешочке для церковных пожертвований серебряную монету римского императора Траяна (расширившего пределы «мировой» империи «потомков Ромула» на востоке до Персидского залива), а второй – монету императора Веспасиана (при котором римляне подвергли страшному разгрому Иудею, разорив Иерусалим с храмом Единому Богу). Видимо, их прихожане, с присущей крестьянам практичностью, предпочли пожертвовать невзрачными старыми монетами, чем отдать знакомую им прусскую денежку, которой им так не хватало. Но иногда найденные крестьянами древние монеты продолжали свое путешествие. Так, в Гросс-Пейскерау и Ласковице серебряные монеты римских императоров Траяна, Антонина Пия и Марка Антония Гордиана, пожертвованные благочестивыми прихожанами, перешли из рук получивших их сельских священников в руки трактирщика Шмидта из Олау (чтобы уважаемый читатель не подумал дурно о тогдашних сельских священниках, подчеркнем, что монеты были донельзя затертыми, с едва различимыми надписями и изображениями). Кто знает, как далеко забредал возвращавшийся с римской военной службы наемник-вандал, прежде чем вернуться на свою силезскую «промежуточную родину»! Ибо именно таким образом римские монеты, скорее всего, попали на «варварский» Север. Нельзя, конечно, отрицать существование между вандалами и римлянами также торговых отношений, но уже отсутствие подходящих транспортных средств исключало массовый товарный экспорт, так сказать, навалочного груза, в Римскую державу, готовой же продукции небольшого веса, способной заинтересовать римского странствующего торговца, у тогдашних вандалов практически не имелось. Монеты времен Римской республики, когда число германских наемников, служивших во вспомогательных частях армии «вечного» Рима (получая, кстати говоря, тем самым превосходную возможность изучить все сильные и слабые стороны римской военной машины изнутри), было еще относительно невелико, вероятно были навязаны наемникам-варварам. Читать по-латыни они вряд ли умели, и, получая жалованье, скорее всего, не отличали одну римскую монету от другой, ценя в ней не номинал, а лишь сам драгоценный металл.

Наряду с монетами, к числу наиболее ценных и также достаточно частых находок относились предметы вооружения. Многие путешественники на Цобтен даже надеялись найти золотые клады и оружие в одном и том же месте, как например, учитель и натурфилософ Йоганн(ес) Беер из Швейдница (умерший в 1601 г.). Этот самый Йоганн Беер, как пишет Грессе, в 1570 г. гулял по горе Цобтенберг, предаваясь размышлениям о чудесном устроении Богом природы: «И вот в одном месте горы пред ним отверзся некий таинственный вход, в который он из любопытства вошел. Когда он стал углубляться в него, навстречу ему повеял столь сильный ветер, что мороз пробежал у него по коже, и он обратился вспять. Поскольку же он и без того, ведь дело было перед Пасхой, собирался укрепиться драгоценной Кровью Христовой, он обратился с сердечной молитвой к Господу еще раз показать ему столь неведомые чудеса, но при этом милостиво уберечь его от искушений нечистого. Итак, в воскресенье квазимодогенити (т. е. в первое воскресенье после Пасхи. – В.А.) он снова пустился в путь, взошел на гору, стал искать и нашел тот таинственный вход, со спокойной душой вошел в него, попал в очень узкий проход между двумя каменными стенами (ибо из недр сей горы добывают весьма красивый мрамор с зелеными и белыми пятнами), при этом проход становился то выше, то ниже, то уже, то шире, пока он, наконец, не попал в одинаковую по высоте и ширине галерею. В этом проходе его встретил, однако, не зловещий ветер, как в прошлый раз, но яркий свет, как бы пробивавшийся из расселины. И он идет на этот свет, пока не доходит до запертой двери… Беер трижды стучит в нее, после чего оная дверь отворилась. И там он видит в изумлении трех высокорослых, совершенно исхудалых мужей, сидящих вокруг круглого стола. У них были длинные волосы и весьма унылый вид. И вот Йоганнес Беер с неустрашимым духом идет к ним, переступает порог пещеры, останавливается и говорит (совсем как не унывающий даже перед лицом опасности шут Вамба в романе сэра Вальтера Скотта о доблестном рыцаре Айвенго. – Примеч. авт.): “Пакс вобискум!” (лат. “Мир вам!”). Они же говорят в ответ: “Хик нулла пакс!” (лат. “Здесь нет мира”)».

После продолжительной беседы с этими мрачными сидельцами, видимо, страдающими от последствий совершенного ими тяжкого греха, Беер осмеливается поинтересоваться, какие деяния те совершили при жизни? Сидельцы указывают ему на завесу, за которой, по их словам, вопрошающий найдет знаки и свидетельства их действий. Он отдергивает завесу и видит большое количество всевозможного смертоносного оружия, а также ветхие, частью наполовину, частью же полностью сгнившие останки различных предметов, наряду с многочисленными человеческими костями и черепами».

Легенда очень длинная, но уже процитированного достаточно, чтобы продемонстрировать нам, насколько вандальские захоронения, в которых бренные человеческие останки были погребены вместе с оружием и другими предметами могильного инвентаря, занимали любознательные и пытливые умы силезцев, как известно, склонных к размышлениям (достаточно вспомнить хотя бы Якоба Бёме). Беер, к примеру, несколько часов кряду беседовал об этой встрече с «древним грехом язычества» (именно так, по его мнению, обстояли дела), с одним из своих учеников, врачом Йоганнесом Шпрингером. Шпрингер же в 1639 г. опубликовал в Амстердаме об этом достопамятном событии целую книгу. С тех пор сообщения о найденном древнем оружии заполняют страницы многочисленных специализированных журналов. Только вот находки человеческих костей остаются достаточно редкими вследствие упомянутого выше обряда кремации умерших.

Но то, что мечтатели-кладоискатели всегда связывали с Цобтеном, то, что, казалось, обещали им все эти легенды о золоте и пещерах, было найдено не непосредственно в Цобтенском массиве, а к северо-западу от Бреслау, в Закрау. Раскопанные там постепенно, после первой находки, сделанной в 1886 г., так называемые княжеские погребения относятся к числу наиболее интересных и ценных германских объектов, сохранившихся в немецкой земле. Вандалы уже с I в. по Р.Х., сначала в отдельных случаях, впоследствии же повсеместно перешли от трупосожжения с последующим захоронением останков в урнах к погребению тел умерших (за исключением небольшой зоны их расселения в северной части Нижней Силезии, где трупы по-прежнему подвергались кремации). «Княжеские погребения», обнаруженные в районе Закрау, представляли собой образцы особого, более развитого вида захоронения мертвых тел, ибо их создатели устроили для мертвецов настоящие жилища, весьма похожие на встречающиеся у самых разных, в том числе значительно более древних, культурных народов – например, китайцев и египтян, а впоследствии – в погребальных курганах центральноазиатских скифов – скажем, пазырыкских.

Устройство подземных домов для умерших наверняка требовало большого расхода времени и сил. Стены, предназначенные для защиты трупов и погребального инвентаря от воздействия влаги, были сооружены из громадных, закопанных глубоко в землю валунов и накрыты деревянными крышами, в свою очередь выложенными сверху камнями. Надо всей этой конструкцией насыпался земляной курган. В этих «вечных обиталищах», предназначенных для мертвецов, археологи обнаружили столы, кресла, ложа, как в жилище живых людей, а также дорогую утварь, как если бы умершие должны были и под землей продолжать вести хозяйство, используя привычный инвентарь.

От деревянных предметов, само собой разумеется, за полтора тысячелетия сохранилось немного, ибо в почве Силезии, к несчастью для археологов, отсутствует слой вечной мерзлоты – в отличие, к примеру, от зоны пазырыкских курганов, где благодаря вечной мерзлоте до наших дней сохранились даже остатки тканей и ковров. Но от металлической утвари сохранилось достаточно много, чтобы археологи могли составить себе представление об образе жизни высшего слоя вандальского общества и его международных связях. Были найдены бронзовая и серебряная посуда, сосуды-четырехножники, ковши, кубки, чаши, ложки, ножи и превосходного качества керамические изделия и художественное стекло, в том числе две необычайной красоты стеклянные чаши, выполненные в технике «миллефьори», или мозаичного стекла, при использовании которой в результате спекания нарезанных поперек цветных стеклянных палочек образуется узор в виде множества пестрых розеток (римляне называли такие изделия «ваза муррина»). Упоминавшийся выше древнеримский ученый-энциклопедист (или, как говорили античные греки, «полигистор») Плиний в XXXVII книге своего фундаментального «Естествознания» («Естественной истории») описывает мурринские вазы как чрезвычайно ценные объекты, изготовленные либо из некоего таинственного минерала восточного происхождения, либо из имитирующего этот минерал художественного стекла: «Их ценность состоит в их разнообразных цветах: узоры, когда они вращаются, неоднократно изменяются от фиолетового до белого или смешения этих двух, фиолетовое становится пламенно-красным или молочно-белое становится красным, как если бы новый цвет проходил через узор». Из черного и белого стекла были изготовлены даже найденные в «княжеских погребениях» игральные доски (чтобы мертвецам под землей было чем поразвлечься) и некоторые другие чаши, в то время как от многочисленных ведер и ларцов сохранилась лишь украшавшая их некогда металлическая отделка. Весьма способствовали расширению знаний археологов о быте знатных вандалов и их спутниц жизни также изящные украшения, найденные в достаточно большом количестве, поскольку одна большая гробница была предназначена для упокоения супружеской пары, две же другие – для упокоения одной женщины каждая: драгоценные заколки-фибулы для скрепления одежды (упоминаемые Тацитом), звенья ожерелья в форме полумесяцев с петлями, перстни, гривны и пряжки.

В результате нахождения в Южной Германии нескольких богатых кельтских погребений, археологам стало известно, что еще в доримскую эпоху существовали и хорошо функционировали торговые связи между населенной частью Центральной Европы и средиземноморскими государствами (прежде всего – теми из них, что были расположены в восточной части Средиземноморья). Многочисленные находки монет в восточноэльбской зоне, простирающейся вплоть до побережья Балтийского моря, наглядно продемонстрировали, что эта торговля даже в периоды войн прерывалась лишь ненадолго (укажем в качестве примера на активно функционировавший торговый Янтарный путь между устьем Виадра-Одера и Вистулы-Вислы, восточной частью Нижней Австрии и Северной Адриатикой).