Полная версия

Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века

Капитализм процветает за счет забвения. Нам нужно забыть, что мы видели, приобретали, потребляли и ощущали вчера, чтобы снова иметь возможность приобретать, потреблять и ощущать нечто очень схожее или то же самое сегодня и завтра. Капитализм процветает за счет учеников-подростков из Фландрии, которые не могут посмотреть «Шоа», ибо в том, чтобы сделать «Шоа» доступным в цифровой (простите, реставрированной) версии, кроется прибыль.

В этом смысле так называемая цифровая революция – продукт тех же самых сил и интересов, что привели к эпохе глобального потепления, еще одному последствию слепой веры в (необходимый) бесконечный экономический рост и прогресс, в огромной мере формирующие наше настоящее и будущее.

5

Безопасный секс против зерна, или Манифест цифровой реставрации пленки: сатира «мы реставрируем пленку»

Некоторые профессионалы – мы предпочитаем думать о них как о консервативном меньшинстве – говорят, что нам не следует использовать слова «цифра» и «реставрация» в одном предложении. Они утверждают, что наши цифровые инструменты и повестка не имеют ничего общего с установленными правилами и этическими нормами, которые применяются к реставрации культурного наследия. Этим скептикам мы отвечаем: нам плевать. Мы реставрируем – реконструируем контент. Мы создаем симуляции. Мы имитируем опыт. Мы транспонируем пленку. Мы переделываем пленку. Мы подделываем пленку. Мы подделываемся под пленку. Мы выставляем пленку на продажу.

Мы делаем то, чего хочет клиент. Наши инструменты хирургически точны. Быть может, мы работали в ФИАФ (Международной федерации киноархивов), быть может, мы имеем степени в киноведении, быть может, мы уважаем прошлое, быть может, разделяем необъятную страсть к пленке, и, быть может, мы – непререкаемые авторитеты в своих экспертных областях. Но в конечном счете просто и ясно: мы делаем то, чего хочет клиент. Время и деньги – единственные ограничители нашего вмешательства. Дайте нам достаточно денег и времени, и мы сможем стабилизировать изображение, почистить помехи в фильмовом канале, удалить царапины и пыль, восстановить пропущенные кадры или склеить имеющиеся, мы можем нафантазировать цвет, усилить резкость или смягчить фокус, добавить или убрать зерно, вдохнуть новую жизнь в тот кусок аналогового хлама, что нам принесли. В сравнении с нами Виктор Франкенштейн будет выглядеть любителем. Мы обслуживаем и удовлетворяем потребности современной аудитории. Сказать по правде, раз уж мы являем собой международную точку отсчета в этой области, мы и есть те, кто должен создавать ожидания. Мы нужны современной аудитории, когда дело касается пленочной реставрации. И поскольку, воистину потрясенные новыми возможностями, предоставленными новыми технологиями, мы уже приступили к переделке этих ожиданий и нужд, то нам следует до конца идти по этому пути прогресса. Это то, что нравится нашим клиентам. Это то, чего ждет современная аудитория. Да и к тому же, сказать по правде, мы и сами всем этим немало увлеклись.

Зачем вообще нужна пленка?

Никто попросту больше не показывает кино с пленки. И мы не говорим о коммерческих или артхаусных кинотеатрах, мы говорим о киноархивах и музеях кино. Окей, может быть, есть одно, два, три, четыре, пять учреждений, бескомпромиссно преданных демонстрации истории кино в оригинальных форматах. Но сможете ли вы и в самом деле назвать больше пяти из тех, кто все еще бескомпромиссно цепляется за эти невозможные, устаревшие стандарты и принципы?

Наши продукты безупречны. И от просмотра к просмотру остаются таковыми. Когда работа завершена (до следующей партии технических инноваций, то есть до следующей реставрации), наши цифровые продукты безупречны и неизменны. Наконец-то мы одолели, даже сожгли на костре эту старую и сомнительную примету «аутентичного киноопыта» – безусловную изношенность. Никаких больше привилегированных, изящных философствований о «пленке как артефакте» и об «опыте перформативного акта». Короче говоря, никаких больше опасностей и рисков. Аналоговость аналогична сексу: грязная, липкая, потная, растрепанная, неуклюжая, трудоемкая и потенциально заразная, опасная и даже смертельная. С «цифрой» мы безопасно входим в будущее.

Мы – агенты культуры.

Если присвоить центральный тезис французского кинотеоретика Жан-Луи Комолли о взаимосвязи кино и зрелища – шоу должно продолжаться. Мы успешно запечатываем время и стираем следы истории. До и после – больше не приметы времени, никаких больше выдержек из недавнего прошлого или возможного будущего, никаких больше воображения и памяти, только технологический жаргон и маркетинговые термины, призванные доказать (и это не подлежит сомнению), что запечатанное, деисторизированное и деполитизированное цифровое настоящее – это единственно возможное настоящее. В конце концов, кому нужны эти исторические и политические категории мышления, если – как мы все прекрасно знаем – нынешний режим должен быть нашим единственным будущим, настоящий и прошлым?

Шоу должно продолжаться.

6

Вне разумных сомнений, или О природе износа, разрыва долженствования и возможности

В последнем издании своей незаменимой методички «Немое кино: руководство по изучению, исследованию и кураторству» Паоло Керки Узаи излагает правило (№ 13) о кинопроекции в контексте музеев кино: «Не существует такой вещи, как „норма“ износа архивной копии во время кураторского показа. Вне разумных сомнений, пленку возможно показать несколько раз и вернуть в хранилище в том же состоянии, в каком она была до демонстрации».

Это правило – одновременно и благородное, и дерзкое утверждение, вероятнее всего рожденное из идеального представления Узаи о демонстрации фильма в кураторской среде и из положительного опыта работы с безупречной техникой и киномеханиками-экспертами в Музее Джорджа Истмана в Рочестере, Нью-Йорк. Однако материальная реальность никогда не умещалась и не будет умещаться в рамки разумного. Наверняка Керки Узаи ощутил потребность включить это утверждение в методичку из-за нескольких неудачных случаев с копиями, которые были запрошены на кураторские показы и вернулись в хранилища в худшем состоянии (показательно, что это правило не входило в более ранние издания книги). Сама вероятность происшествий была исключена, вне всяких сомнений. А ведь в определенный момент можно было сказать то же самое о Чернобыле или Фукусиме – до того, как там произошли катастрофы. Я встречал превосходных архивных киномехаников, которые были близоруки, тугоухи, растрепаны, потны, самоуверенны и по уши влюблены, с тягой к курению и вросшими ногтями – вполне себе разумные препятствия для возврата фильмокопии в хранилище нетронутой.

Понятие нормы износа подразумевает, что мы уже приняли износ как неприятный побочный эффект в деле сохранения и демонстрации фильмов. Что, если вместо этого мы обсудим не норму износа, но нежелание принимать этот износ в качестве побочного эффекта, учитывая, что износ (т. е. изменения) – неминуемая константа, а неизменность – недостижимый идеал? В конце концов, история кино – это не история идеальных или хотя бы хороших кинопроекций. В большинстве своем это история царапин, разрывов, ожогов, нечетких изображений, задержек при смене бобин, пропущенных кадров, несовершенных кадров, абы каких скоростей проекции, не говоря уже о суматохе перед экраном: от разговоров и перепихонов до курения и чавканья.

При всем этом и за неимением лучшего варианта Керки Узаи совершенно прав: все же мы должны стремиться к невозможному, ведь именно оно нередко и придает смысл нашей жизни. Перефразируя кантовскую формулу «долженствования», определяющего «возможность», мы должны стремиться не потому, что можем, а потому, что думаем, что можем.

7

Фильм как объект во времени, или Ферментация фильма

До изобретения более сложных – и, следовательно, куда более хрупких и трудоемких – методов сохранения пищи, таких как пастеризация и охлаждение, ферментация была единственным методом сохранения мертвой органической материи на недели, месяцы, годы, десятилетия и даже века, при этом сама материя оставалась полезной, то есть съедобной. Археологические данные подтверждают, что люди сознательно ферментировали свою пищу еще со времен неолита, около 8500 лет назад. Помимо сохранения, метаболический процесс ферментации, запущенный и поддерживаемый активностью «дружелюбных» анаэробных микроорганизмов, меняет текстуру и вкус еды, в результате делая ее объективно более усвояемой и питательной и субъективно – более насыщенной вкусово.

Отдельные современные теории полагают, что не только человекообразные, случайно натолкнувшись на ферментацию, превратили эту технологию в неотъемлемую часть следов своей жизнедеятельности. Так, собаки и белки закапывают мясо и орехи и в качестве припасов на тяжелые времена, и для того, чтобы сделать припасы эти вкуснее, питательнее и устойчивее к нежелательному аэробному распаду.

Суть этого исторического урока чрезвычайно проста. Аналоговая пленка – это мертвая органическая материя. Время мертвой органической материи ограничено. Продлить его естественным образом можно только через изменения – это как с эволюцией, которая есть не что иное, как сохранение живой органической материи за счет постоянных изменений.

Итак, изменения оказываются ключевым словом, когда речь заходит о сохранении, и тем не менее они остаются злейшим врагом культуры сохранения и реставрации пленочного кино, которая обычно наряжает разлагающиеся трупы в толстые слои искусственного цифрового мейкапа, чтобы восстановить мифический оригинальный вид. На противоположной стороне подобного подхода к сохранению пленки – полное принятие концепта изменений и их последствий (принятие не из необходимости или безразличия, но намеренное), которое может привести к неожиданным результатам.

В 1983 году югославский экспериментальный кинорежиссер, оператор и культурный деятель Миодраг (Миша) Милошевич снял короткометражный фильм под названием Poslednji tango u Parizu («Последнее танго в Париже»). Он совершил простой акт реверсирования[4] – практики, популярной среди местных кинематографистов, которые хотели создавать работы в жанре found footage[5], но ни к какому found footage доступа не имели. Милошевич использовал свою обычную 8-миллиметровую камеру и цветную пленку ORWO и записал на них фрагменты цветной телевизионной трансляции фильма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». В то время у него был телевизор легендарной местной компании El(ectro) Niś – кстати говоря, одной из последних производительниц электронно-лучевой трубки.

Источником трансляции было «Радиотелевидение Белград» (RTB) – публичный канал вещания, который приобрел права для местного телевидения после выхода «Последнего танго в Париже» в кинотеатрах Югославии в 1976 году. Милошевич работал с пятью или шестью катушками пленки, снимая 18 кадров в секунду. Монтировал сразу «в камере»[6] и на выходе получил крайне зернистую 20-минутную экстракцию/апроприацию/ремикс скандального бертолуччиевского magnum opus.

С помощью самодельного оптического принтера Милошевич увеличил свои оригинальные 8 миллиметров до 16, используя просроченную обращаемую черно-белую пленку Kodak, которую он спас из мусорного контейнера в Велика-Плане. Несколькими годами ранее RTB закупила огромное количество этой дешевой 16-миллиметровой пленки, чтобы освещать третью арабо-израильскую войну, но война тогда закончилась за шесть дней, и бо́льшая часть пленки не пригодилась.

Так Милошевич создал единую 16-миллиметровую копию, предназначенную для показов. На протяжении следующего десятилетия его фильм Poslednji tango u Parizu демонстрировался на различных независимых культурных площадках и кинофестивалях по всей Югославии и за рубежом, а все исходники и промежуточные киноматериалы, использованные при создании фильма, оказались безнадежно утрачены.

Poslednji tango u Parizu

Режиссер Миодраг (Миша) Милошевич. 1983

Помещенная на полки скудного белградского Архива альтернативного кино и едва избежавшая бомбардировок НАТО в конце 1990-х – авиаударов, которые не пощадили другие местные аудиовизуальные архивы, – эта 16-миллиметровая копия была в какой-то момент пропущена через телекинопередатчик, а ее изношенные и усталые изображения – перенесены на кассету Betacam.

Сама же 16-миллиметровая копия была спустя какое-то время признана слишком хрупкой и затертой для дальнейшего использования. Прежде чем подобная участь постигла кассету Betacam, ее оцифровали. И вот спустя сорок лет файл в 1,53 гигабайта – это все, что осталось от Poslednji tango u Parizu. И как неминуемый побочный эффект процесса записи с телеэкрана, увеличения, многочисленных показов, хранения в неидеальных условиях, прогона через телекинопередатчик и оцифровки работа Милошевича обогатилась целым рядом новых свойств: зерном, царапинами, склейками, сниженной контрастностью, размытым фокусом, новым кадрированием, пикселями, глитчами, сбитыми краями чересстрочной развертки и, наконец, неравномерным слоем желтоватого оттенка.

Сейчас Милошевич уже на пенсии и в основном занят ферментацией своих домашних слив. При этом описанному выше процессу визуальной мутации он очень даже рад и наслаждается новым обликом своего фильма, ибо «естественный» процесс «ферментации фильма», по сути, лишь усилил его изначальный художественный замысел – перекадрировать, перемешать, переизобразить лихорадочную фантазию Бертолуччи. В сущности, Poslednji tango u Parizu никогда не выглядел лучше. Да и «Последнее танго в Париже», честно говоря, тоже.

8

Фильм как объект в пространстве, или Ферментация фильма

Где-то в конце 1970-х друг Милошевича, Даворин Марк – в то время ведущий югославский режиссер-панк, который всегда доводил идею о киноэксперименте до крайней буквальности и радикальности, – решил и идею создания фильма без камеры, то есть используя только пленку, довести до некоторой предельной величины.

Сама мысль о «без-камерном» кино почти так же стара, как и идея авангардного кино как такового: дадаисты и сюрреалисты уже в 1920-е создавали абстрактные движущиеся изображения, размещая объекты непосредственно на неэкспонированной пленке, да и все направление структурного кино конца 1950-х, 1960-х и 1970-х частично опиралось на отказ от камеры как основного инструмента кинопроизводства.

Несмотря на все, что было сделано, – скорее, даже не подозревая об этом, – Марк все же сумел отыскать оригинальный и еще более радикальный подход. Создал фильм не просто без камеры, а даже не используя собственных рук. Ugrizni me. Že enkrat («Укуси меня. Еще раз») – результат марковского кусания и пожевывания целой катушки экспонированной и проявленной пленки Super 8.

Его острые зубы оставляли сложные узоры отметин, а заполнявшая царапины слюна немедленно начинала ферментировать эмульсию по краям этих царапин. Марк до сих пор отчетливо помнит опыт создания Ugrizni me из-за необычного вкуса эмульсии. Его он описывает как «липкий» и «едкий» и не уходящий по несколько дней, даже несмотря на тщательную чистку зубов – и по многу раз. Описывает Марк и проблемы с маленькими вязкими кусочками эмульсии: они застревали между зубами, а избавиться от них все никак не получалось.

Ugrizni me. Že enkrat

Режиссер Даворин Марк. 1980

Когда пленку зарядили в проектор – а эта уникальная копия, к счастью, все еще абсолютно годна к проекции, – экспериментальные жертвы Марка обернулись прекрасной анимированной абстракцией. Но на деле они представляли собой куда больше. Сорок лет назад зубы Марка не просто «прошлись» по эмульсии пленки Super 8, а глубоко воздействовали на основу последней, создавая глубокие царапины, вмятины и даже случайные отверстия, которые превращали якобы плоскую пленку в трехмерный объект.

Важное концептуальное новшество и вместе с тем необычайно красивый абстрактный фильм, Ugrizni me – это изгубленный объект, который при этом не настолько изгублен, чтобы его нельзя было заряжать в кинопроектор. Однако же копирование или цифровое сканирование фильма представляют слишком уж большой риск уплощения пленки и, таким образом, уничтожения одной из ее фундаментальных характеристик. К тому же копирование или цифровое сканирование приведут не только к отличной фильмокопии или цифровому факсимиле, но и к совершенно иному визуальному опыту. Все потому, что трехмерная природа объекта – и, следовательно, невозможность достичь устойчивого фокуса во время проекции – всегда была важным визуальным элементом в анимированной абстракции.

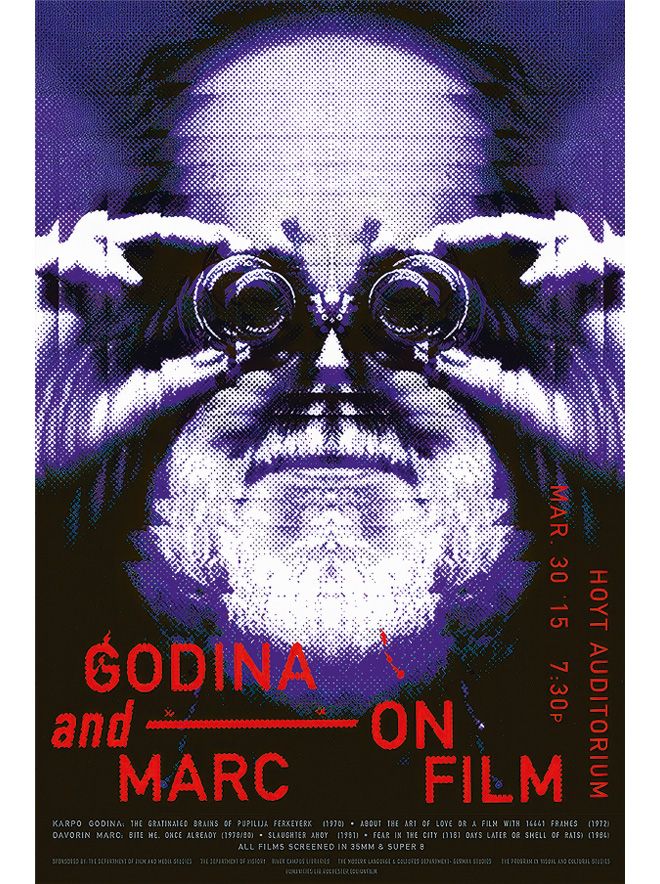

Постер фестиваля, на котором был представлен самоубийственный перформанс Perf Form Me

Дизайнер Адам Майда

Есть что-то неизбывно поэтичное – и неизбывно связанное с эфемерной природой аналогового кино – в том, что Ugrizni me можно сохранить лишь двумя путями. Либо воссоздать оригинальный марковский акт жевания, сохранив тем самым суть художественного замысла, но поступившись невозможным принципом подобия; либо же сохранить фильм в качестве анекдота (идея, к которой мы вернемся в главе 12).

Позволю себе добавить в скобках, что Марк не чужд изобретению фильмов, которые невозможно сохранить традиционным способом. В 2012/13 году он получил в собственное распоряжение фрагменты 35-миллиметрового контрольного позитива, который был отброшен за ненадобностью в процессе реставрации марковского magnum opus «Paura in citta’ (1181 dni pozneje ali vonj po podganah)» («Страх в городе (1181 день спустя, или Запах крыс)»).

Марк разрезал 35-миллиметровую копию по вертикали таким образом, чтобы получилась 120-метровая неперфорированная полоска той же ширины, что и 8-миллиметровая пленка. Он назвал свое творение Perf Form Me[7]. Идея была в том, чтобы медленно провернуть Perf Form Me через прочный и не сильно ценный проектор для 8-миллиметровой пленки, который бы постепенно проделал в ней «перфорационные отверстия» и в итоге уничтожил ее, – рискуя тем, чтобы и самому прийти в негодность.

Самоубийственный перформанс Perf Form Me состоялся в марте 2015-го в аудитории Hoyt Рочестерского университета по приглашению местного коллектива On Film. Гордону Нельсону, режиссеру шотландского происхождения, куратору и архивисту, хватило азарта, чтобы выступить в качестве киномеханика и рискнуть собственным кинопроектором для 8-миллиметровой пленки.

Perf Form Me тащился через проектор куда медленнее, чем ожидалось, плавясь по пути под жаром лампы проектора и создавая на большом экране поэтические образы разрушения, крайне отличные от «стандартных» изображений плавящейся пленки. Незабываемые впечатления для тех трех дюжин человек, которые посетили эти «похороны».

9

Миф об Икаре в цифровую эпоху, или Так ли важна материя?

В одном из своих основополагающих эссе Андре Базен пишет об идее кино как о чем-то, что существовало задолго до «практического» изобретения кинематографа в конце XIX века. Впервые сформулированный в платоновской аллегории пещеры или даже раньше, обнаруженный вместе с «открытием» сновидений, в конечном счете миф, который направлял изобретение кинематографа, по Базену, «подспудно определял все остальные разновидности механического воспроизведения реальности, увидевшие свет в XIX веке, – от фотографии до фонографа. Это – миф интегрального реализма, воссоздающего мир и дающего такой его образ, который неподвластен ни свободной интерпретации артиста, ни необратимому ходу времени»[8].

Свое эссе Базен завершает, обращаясь к известному греческому мифу о желании летать, которое предвосхищает технологические средства, необходимые для его удовлетворения: «Так, древний миф об Икаре должен был дожидаться двигателя внутреннего сгорания, дабы спуститься наконец с платоновского неба. Но он существовал в душе каждого человека с тех пор, как человек увидел птицу. В известной мере то же самое можно сказать и о мифе кино…»[9] Полвека спустя, благодаря технологическим достижениям, поэтическая метафора Андре Базена внезапно достигает абсолютно нового уровня смыслов.

Изобретение телевещания и аналогового видео стало первым признаком того, что движущиеся изображения по природе своей не относятся только к сумме взаимодействий между их фотохимическим носителем (пленка из нитрата целлюлозы, триацетатная, полиэстеровая), аппаратами для их показа (кинопроекторы) и специфическим дефектом зрительного аппарата человека (инерция зрения).

Изобретение и последующее повсеместное доминирование цифровых технологий фактически положило конец первенству традиционных фотохимических/аналоговых методов во всех областях производства и распространения движущихся картин. Лишь немногие кинематографисты (от влиятельных фигур до романтиков) все еще придерживаются идеи о съемке кино на пленку. Лишь немногие привилегированные локации (в основном музеи кино) все еще придерживаются идеи о показе кино на пленке – как и надлежит музеям кино по причинам, достаточно четко сформулированным за прошедшие десятилетия перехода.

Однако же за всеми дискуссиями о противостоянии аналогового и цифрового, за всеми дискуссиями о «цифре» как о простом следствии (функции), заточенном на прибыль рыночной экономики (а вовсе не следствии (функции) обязательного технологического роста), скрывается нечто большее: разумение, что изобретение цифровых технологий – и их нередко нарушенное деление на «носитель» и «содержимое» – приближает идею движущихся изображений к ее платоновским корням.

В защиту научной теории о «независимости от субстрата» Макс Тегмарк, шведско-американский физик и один из ведущих теоретиков искусственного интеллекта, пишет: «Что общего у волн, вычислений и процесса сознания, что позволяет делать важнейшие допущения о будущем интеллекта? Все они обладают интригующей способностью жить своей жизнью, которая вполне независима от их физического субстрата».

Другими словами, вот пример: основные свойства волн – скорость, длина волны и частота – подчиняются уравнениям, вне зависимости от того, движутся эти волны сквозь твердое тело, жидкость, газ или плазму. Разве не можем мы утверждать то же и для движущихся картин, которые напрямую относятся к категории процесса сознания (хотя и доходят до субстратов подсознательного)?

Разве не можем мы отринуть целлулоидный шовинизм и, последовательно изложив боевой клич Тегмарка, провозгласить движущиеся изображения «(равно как и вычисления, интеллект и сознание) закономерностями в пространственно-временном расположении частиц, проживающих собственную жизнь, где важны не частицы, но закономерности. Материя не важна!»

Насколько бы ревизионистской ни казалась эта мысль, более чем за три века до Тегмарка философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц предложил еще более радикальное понимание двоичной системы исчисления, лежащей в основе цифровых технологий. Согласно Пьер-Симону Лапласу, «в своей двоичной арифметике Лейбниц видел образ творения. Он воображал, будто Единица представляет Бога, а ноль – пустоту; будто Всевышний извлек всякое существо из пустоты, равно как и единица и ноль выразили все числа в его системе исчисления».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Перевод с английского К. Бальмонта.

2

Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 427.

3

Рассел Б. Почему я не христианин. Избранные атеистические произведения. М.: Издательство политической литературы, 1987. С. 16.