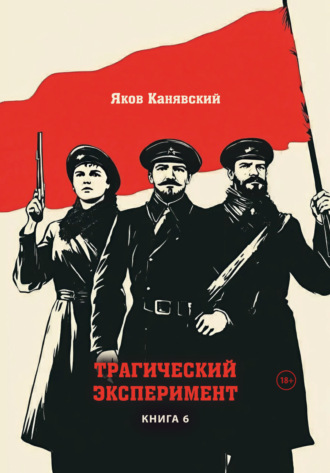

Трагический эксперимент. Книга 6.

Полная версия

Трагический эксперимент. Книга 6.

Язык: Русский

Год издания: 2025

Добавлена:

Серия «Трагический эксперимент»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу