Полная версия

Избранное. Очерки Методологии. Том 2

Несколько общих замечаний по схеме в целом.

Во-первых, выделенные в ней функциональные этапы (1–4) задают логику стратегирования. Как уже указывалось, этот порядок отражает не только факт (тип) первоначального конструирования схемы в условиях подготовки и проведения ОДИ, но и необходимость систематического изложения. В реальной практике вполне возможны перестановки, возвращения от одного функционального этапа к предыдущему, своеобразные возвратные и кольцевые движения. Более того, подобные возвраты и перестановки являются эмпирической нормой конкретных разработок.

Во-вторых, функционально различную роль имеет каждый из двух элементов левого столбца схемы: первый как бы предзадан, уже очевиден либо из предшествующего опыта, либо непосредственно из предыдущих этапов разработки стратегии (с последним связан перенос правого элемента по схеме на ступень ниже в левую часть). Второй же элемент левого столбца выражает то, над чем в данный момент времени идет работа и поиск; в игровых ситуациях он всегда ситуативен (момент ситуативности сохраняется и при других формах использования схемы). Построение содержания правой части схемы – что является практической целью каждого этапа – складывается, таким образом, из связывания уже предзаданного и привносимого нового.

Вкратце поясним теперь части (блоки) схемы.

В первой части представлен один из возможных механизмов формирования и формулировки целей. Утверждается, что необходимо последовательно (а в какой-то мере и неуклонно) проводить соотнесение (связывание) ценностей строящего стратегию с его позицией (позициями). Важно подчеркнуть не единственность, а множественность существования и того, и другого. Предполагается, что ценности уже предзаданы, сложились в предшествующем опыте разработчика в качестве некоторых достаточно устойчивых (странно, если бы это было не так) образований, и задача состоит в их адекватном – в разбираемом отношении – выделении и кодификации. Под позицией прежде всего имеется в виду способ реализации ценности, включающий в себя место, с которого она реализуется, отношение (качество и степень) к другим ценностным установкам и т. п. Позиция, таким образом, выступает как активность, реализуемая в проведении ценности: в ней ценность не декларируется, не просто заявляется, а живет, реализует свой потенциал, либо – противоположный случай – уходит от самовыражения. Неопределенность позиции (для разбираемых случаев «стратегирования») связана с невключенностью в действие. Таким образом, сам процесс связывания ценности и позиции для получения цели есть процесс практический, существенным моментом которого (если он не имеет четко выраженного формалистического характера) является ответственность за то, что в выбранном деле может быть сделано.

Итак, суть первого блока стратегии – в полагании целей. Положенные цели доопределяются (частично изменяются) в последующих блоках.

Возможно, неожиданным (как было, по крайней мере, для нас), а также проблематичным и даже спорным является ход рассуждений по второму блоку, а именно: как получаются средства? Суть выдвигаемого утверждения в том, что они возникают в коммуникации при сопоставлении (согласовании либо противопоставлении) позиций или собственно целей. Мыслекоммуникация при этом может быть как реальной и состоять в фактическом и непосредственном диалоге заинтересованных лиц, так и протекать в режиме имитации. Сопоставление позиций по отношению к чему-либо образует проблемное поле, уяснение способа выхода из него (разрешения, углубления и т. п.) служит толчком, который при рефлексивном оформлении является ведущим в появлении или образовании новых средств для продолжения деятельности. Положение, имеющее, не побоимся сказать, колоссальное эвристическое значение.

Если следовать гегелевской традиции и терминологии, то во втором блоке происходит уже не полагание целей (целеполагание), а целеопределение.

Третий блок (единица) предлагаемого представления о стратегии (а значит, и стратегии нашей разработки) строится по тому же пути: для получения результатов средства полагаются уже заданными (что не противоречит возможности их дальнейшего уточнения и переопределения), вторым же «ситуативным» элементом берутся условия. Важно подчеркнуть, что условия – весьма активный элемент, они формируются и идут от разработчика. В этом смысле условия противоположны обстоятельствам, которые от деятеля не зависимы. Обстоятельства преобразуются в условия через наложение на первые ограничений. В том, какие ограничения окажутся наложенными, проявляется активная сторона деятеля, его цели, средства и т. д.

Полученные результаты (четвертый блок), включаясь в ткань деятельности и мыследеятельности, начинают в ней «жить» уже независимо от породивших их деятелей и иногда не совсем так, как им хотелось бы. Это факт, ставший в настоящее время хорошо известным и предполагающий еще до получения результатов предварительное обдумывание и просчет тех воздействий, положительных и отрицательных, которые полученные продукты (или результаты) могут оказать. Это не может не относиться и к педагогическим разработкам, хотя, насколько нам известно, этому – особенно негативным последствиям – практически не уделяется внимания, как будто бы само их появление просто невозможно. Учет последствий, на наш взгляд, связан с выходом в более широкое целое по сравнению с организованностями, в которых производится конкретная разработка. Одной из форм такого выхода является учет тенденций, через которые просчитываются ситуации будущего, куда вводятся результаты разработки, т. е. те места, где результаты будут «жить», играя ту или иную роль. Анализ последствий уже с иной точки зрения, но на основе заранее проделанной работы в предыдущих блоках стратегирования, выводит на первоначально сформулированные цели и на базовые ценности. Конец стратегического движения замыкается на его начало, образуя кольцевую структуру.

Описание предметизации схемы по замыслу нашего научно-исследовательского проекта составляет содержание следующих разделов статьи.

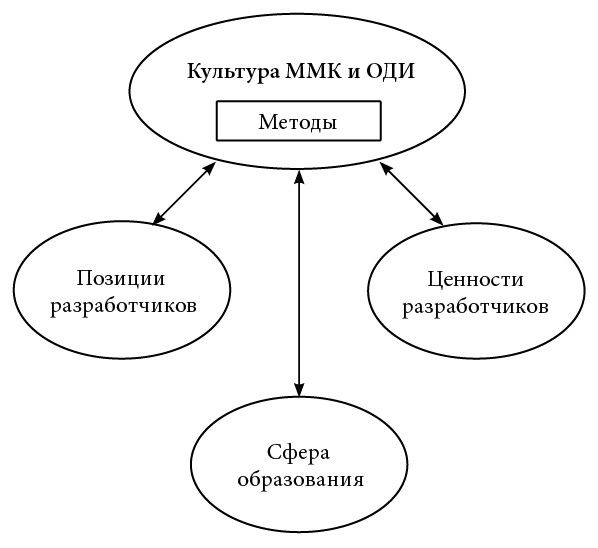

Цели разработкиОбщая цель нашей работы – распространение «идеологии» и методов ОДИ на сферу образования. Здесь мы дадим ее расшифровку. Как уже было установлено ранее, это предполагает особое связывание ценностей и позиций разработчиков, к чему теперь следует добавить: на особом типе действования – методолого-игровых методах, прикладываемых также к специфическим ситуациям образования (обучения). Это можно представить на схеме 2.

Как видно, связывание наших ценностей и наших позиций идет двумя основными путями: через принадлежность к одной культуре (ММК и ОДИ) и через обращение пусть и к предельно широкому, но мыслимому в качестве единого, материалу (образование и обучение). Этим определяется центральная ценность – ценность методологизации.

Схема 2. Предметизация схемы стратегирования на сфере образования

Ее можно определять по-разному, более того, разнообразие выступает не как недостаток, а как норма и достоинство. Наши представления о ценности методологизации мы развернем, обсудив, во-первых, соотношение общечеловеческих, культурных и деятельностных ценностей, а во-вторых, состав деятельностных ценностей методологизации.

Провести различение общечеловеческих, общекультурных и деятельностных ценностей необходимо, поскольку именно последние непосредственно влияют на построение и проведение стратегии нашей работы. Мы, конечно, понимаем, что и первое, и второе, и третье суть своего рода абстракции, в том числе – абстракции усреднения, когда речь идет не об отдельных индивидах, а о различных коллективах людей. Индивидуальные ценности уже по своему полаганию уникальны и во всех своих особенностях неповторимы, что проявляется и в деятельности индивида, обеспечивая ее разнообразие. Относится это в полной мере и к лицам, составляющим коллектив разработчиков. Вряд ли можно сказать, что по своим общечеловеческим ценностям они отличаются от других коллективов людей; единственное, что, пожалуй, следует отметить: это преобладание общечеловеческих ценностей активного порядка. Иное положение с общекультурными ценностями, что связано с прохождением всех участников работы (хотя и по разным траекториям) через ММК, который образует в отечественной современной поликультуре мощное и специфическое субобразование. Укажем на некоторые специфические для ММК ценности. Это, во-первых, осознанное или неосознанное (в данном случае это безразлично) стремление к групповой работе и ее приоритет, что выделяет ее из других форм творчества; во-вторых, стремление к межпрофессиональной деятельности с понижением значимости профессионализма и замыкания в нем; в-третьих, выделение методологизма (форма методологизма при этом может быть самой различной) и вера в него как в будущую культурную парадигму; далее, складывающаяся почти на автоматическом уровне привычка к анализу ситуации, какой бы характер последняя ни носила. Если попытаться построить обобщенный портрет методолога, то он напоминает пионера Америки конца XVIII – начала XIX вв., двигавшегося (и имевшего на то возможности) все дальше и дальше без освоения и тщательной проработки территории на уже освоенных рубежах. Методолог, как и американский пионер, стремится все сделать сам, ни от кого не завися. И, продолжая аналогию, как последний верил в свои силы, так и методолог верит в свою способность осмыслить ситуацию и построить средства выхода из нее. Его оружием является уже не винтовка, а рефлексивное снятие своего опыта. Этим сравнением нам хотелось не столько последовательно описать (а это крайне сложная задача) систему общекультурных норм ММК, сколько дать ее хотя бы по возможности почувствовать и представить, чтобы перейти к тому, как и во что они преобразуются в деятельностном залоге.

а) Ценность мыследеятельности. Вовлекая всю личностную структуру своих мыслекоммуникантов в мыследействие, методолог стремится реализовать именно его, разрушая – как препоны к мышлению – привычные формы и способы действия. У методолога это «в крови». Что бы ни утверждал тот или иной член ММК относительно своего отношения к мышлению, даже к методологии, указанное свойство как ценность является его отличающей и выделяющей – по его действиям – чертой. Применительно к нашим разработкам интересно сравнить в данном отношении научный и методологический подходы: первый, говоря о мышлении и ценности его развития у учащихся, разрабатывает методы, способы и приемы решения задач и проблем; методолог же видит свою цель в построении проблемности как таковой, полагая (во многом справедливо), что, в конце концов, дело учащихся справляться с ними. Справедливости же ради следует отметить, что методолог проблематизирует и себя наряду с остальными участниками коллективного действия. В мировой культуре (за исключением отдельных техник коанов в дзен-буддизме), пожалуй, нет направления, которое столько бы времени посвящало техникам проблематизации.

б) Ценность развития, которая полагается выше остальных, поскольку обеспечивает движение, процесс. Вполне возможно, что это отголосок неокантианства, повернутого в социально-психологический аспект; достаточно вспомнить «ревизиониста» с его «движение все, результат ничто». Впрочем, здесь происходит интересная сдвижка, даже аберрация – собственно движение и становится искомым и желательным результатом. Данная ценность – такова, думается, судьба любых реально работающих ценностей – существует не отдельно, как нечто изолированное и выделенное, а тесно коррелирует с другими, в частности, с ценностью мыследеятельности. Важно не просто строить мыследеятельность, а обеспечить ее развитие. По отношению к обучению (более широко – к образованию) это специфицируется в тезисе о развитии в первую очередь мыслительных способностей. Характерно отрицательное отношение, сложившееся в ММК к передаче «готовых форм» мыслительной деятельности, различных логических приемов и способов. Они должны быть построены в действии, порой мучительном и тяжелом. Их построение самим человеком, в его опыте, обеспечивает достижение, по крайней мере, двух вещей: а) уникальности, сращенности приобретаемой техники с личностью и, следовательно, б) актуальной возможности ее последующего развития как личного достояния, как своего.

в) Как же получается этот эффект своего? С этим связана третья работающая ценность – ценность рефлективного опыта оформления. Идея эта восходит в ее сущностном моменте к работам И.Г. Фихте, впервые тесно связавшего свободу и мышление через рефлексию: свобода появляется не просто в возможности произвольно совершить нечто (здесь свобода оказывается связанной материалом, над которым совершалось действие), а в идеальном оформлении совершенного (сиречь в рефлексии); последнее предполагает внутренние (по замыслу Фихте) средства, то есть свои, те, которые выбираются самим действующим, и мы имеем бытие несвязанной свободы. Возможно, данное рассуждение несколько сложно и требует перевода на более простой язык. Сделаем это: включенный в деятельность человек является одновременно и действующим, и испытывающим действие других (по крайней мере, последним он «связан»). В осмыслении, рефлексии прошедшего им избирается своя – подчеркнем, своя – точка зрения или угол зрения (он не связан); выделенное и оцененное им в прошедшем действовании и есть его опыт в его уникальных особенностях как деятеля. Общее для всех получает свое конкретное, специфическое выражение. Рефлексивное снятие, оформление опыта как ценность дает возможность по-особому взглянуть на игровые методы, а именно как на то, что обеспечивает возможность проживания нестандартного опыта (и его критики в проблематизации), причем – за счет имитации различных вариантов действия – в максимально полной по возможностям ситуации форме. Ценность игры и ценность рефлексивного снятия опыта оказываются неразрывными аспектами (фокусами) одного и того же.

Теперь мы остановимся (согласно введенной схеме стратегии) на общих способах реализации изложенных ценностей, то есть позициях.

В практической работе методолога, в частности на играх, огрубленно можно выделить следующие четыре основных позиции (места): проектировщика, конструктора, ОРУ (организация руководства и управления), исследователя. Опять же с огрублениями можно констатировать, что целостность работы методолога в каком-либо конкретном деле задается прохождением по всем указанным позициям относительно предмета его работы (что и реализует его ценности), предполагающим построение специфичного пространства для предмета разработки.

Итак, первоначальная цель (общая цель) нашей работы была определена как методологизация; сказанное дает возможность раскрыть, что это значит. Именно это означает экспансию собственной – методологической – деятельности. Экспансию в смысле расширения за счет привлечения к ней все новых и новых участников, экспансию за счет развития деятельности в сфере народного образования уже их усилиями.

Следовательно, основная цель и состоит в «заражении» (термин Л.Н. Толстого) вовлекаемых в орбиту деятелей народного образования и учеников ценностями методологии, в выработке у них способностей работать методологически (в частности, двигаться по вышеуказанным позициям), в формировании у них способности к коллективной мыследеятельности и т. д.

Не побоимся сказать, что такой подход несет в себе тенденцию к элитарности. Но вопрос заключается в том, как передать, прежде всего, не только эти способности, но все то перечисленное, что оправдывает их наличие. Как возможно добиться этого, какими путями? Фактически, это вопрос о средствах, к их описанию мы сейчас и перейдем.

Средства деятельности не предзаданы – по преимуществу – в самой деятельности, а вырабатываются в ее процессе, но особым образом организованном. Думается, что это специфическая черта методологического (в отличие, скажем, от научного) подхода вообще. О типе и характере такой организации следует рассказать. Фактически, мы приходим под этим углом зрения к квалификации ОДИ как пути получения новых средств деятельности.

В игре – относительно ее проблематики – сталкиваются (это организуется специальным подбором участников) разные позиции, взгляды, точки зрения и т. д.; каждая из них претендует не только на лидерство, но и на непогрешимость. Такова ситуация, выход из которой предполагает два последовательных организационных решения: создание предметного контура обсуждений и вывод его в чистую логику, в идеальный мыслительный план, по терминологии игр – в мыследействие (идеализацию, схематизацию и т. д.) в узком значении этого слова. Осуществляется это через организацию коммуникации участников. В первом случае, как правило, ситуация держится вокруг одного (во многом произвольно выбранного, но тематически важного) вопроса или конфликта, игротехнически это достигается двумя основными путями: отрезанием, блокированием всех остальных возможностей обсуждения (а они беспрерывно возникают как бы естественным путем) и углублением, проблематизацией по выбранному пути обсуждения, в первую очередь за счет показа иллюзорности предлагаемых решений. Во втором случае используется прием «поднимания вверх»: уже принятые коммуникантами положения, носящие предметный характер, как бы берутся за основу, и ставится вопрос, который в общем виде можно сформулировать так: «А как это получилось? Что было проделано нами, что привело к такому результату?» Собственно, этот момент в организации коммуникации уже специфичен для ОДИ. Он предполагает наличие методологических средств, поскольку речь идет не о решении того или иного вопроса или проблемы, сколь важными или существенными они бы ни представлялись, а о выработке способности к определенным видам мыследеятельности, о включении в нее.

Ожидаемые результаты разработкиДля кодификации «результативной части» удобно воспользоваться следующей позиционной разверткой, выделяющей группы коммуникантов:

школьники;

педагоги и воспитатели в школе;

руководители народного образования и методисты;

научные исследователи (психологи, педагоги, социологи), работающие в сфере народного образования.

Разберем «результаты» в их возможном (а частично уже и полученном) качественном содержании по каждой из этих групп.

Первые «взрослые» ОДИ, в которые были привлечены учащиеся (в самом широком диапазоне: от школьников 3-4-х классов до студентов), показали: во-первых, их можно вовлекать в ОДИ; во-вторых, они играют более продуктивно, чем взрослые. Так, на одной из игр, посвященных градоустройству и строительству, лучшие заключительные проекты были разработаны подростками. Получаемый результат в игре с учащимися лучше всего сравнить с детонатором интеллектуальной активности (направленность взрыва непредсказуема). Результаты есть, их даже много, но то, во что они воплотятся, лежит далеко за временными пределами игры. Несколько учащихся избрали для себя путь игротехники и методологии (ценность методологизации!).

Педагоги и воспитатели школы являются центральным «объектом» нашей работы. Они достаточно активно вовлекаются в игру, но по сравнению с представителями других специальностей они более «занормированы», их труднее вырвать из привычных и ставших удобными форм и средств реализации своей деятельности. Получаемые в ОДИ результаты зависят от типа педагога. Опытные и умелые учителя «обнаруживают», часто неожиданно для самих себя, что некоторые из приемов и техник прошедшей игры лежат где-то в центре их собственных умений. Это придает им уверенность в правильности собственного выбора и служит эффективным стимулятором интенсивного развития интуитивно «нащупанных» техник. Активная молодежь, педагоги прямо из вуза, как правило, безоговорочно принимают идеологию и методы ОДИ, их последующий путь полон как восторгов, так и неудач. Наиболее сложная ситуация у «середняков», значительную часть которых составляют люди, примирившиеся со своей судьбой и «тянущие лямку» своей работы. Они начинают резко осознавать и это, и возможности по-другому строить свою жизнь. В зависимости от индивидуального склада и особенностей реакции на игру ее воздействия могут приобретать самый разнообразный характер. Обобщенно же результатом работы мы считаем формирование нескольких экспериментальных площадок, педагогических групп, самостоятельно выбравших свой путь (начало его формирования происходит в ОДИ), в которых ценности методологизации продолжают жить в трансформированном виде.

Руководители народного образования, как нам представляется, рекрутируются в основном двумя путями: из людей, которым нечего делать в школе, и наоборот, из наиболее полезных для практического преподавания педагогов. Первых хотелось бы, по возможности, вовсе «не трогать», вторые являются кандидатами в организаторы и руководители экспериментальных площадок. Центральным для их развития – подчеркнем: самостоятельного – на игре является освоение демонстрируемых игротехниками и методологами техник организации, руководства и управления совместной коллективной деятельностью и мыследеятельностью. В этом и состоит их главный результат.

Негативные последствия разработок и намеченные пути их преодоленияДля педагогических разработок характерно то, что их негативные последствия, как правило, замалчиваются. Попытаться же просчитать их – дело чрезвычайно существенное. Соратник Вольтера, французский философ и эссеист Л. Вовенарг во «Фрагментах» писал: «Следует так обдумать свои замыслы, чтобы даже неудача приносила нам известные выгоды, – гласит максима кардинала де Реца, – надо сказать, превосходная максима» [Вовенарг, 1988 [162]]. Нельзя не оценить совет де Реца-Вовенарга: неудачи, насколько это возможно, должны быть просчитаны и определены. Это достигается посредством соотнесения результатов с тенденциями, обнаруживающимися в текущем опыте.

Обращение к внешним причинам было бы поверхностным, да они и неуправляемы (это все равно, что разводить руками, ссылаясь на не зависящие от нас обстоятельства). Внутренние же причины коренятся в самом деле методологизации, в «природе» средств действования и в обосновывающей идеологии. В данном случае мы имеем в виду проблематизацию, направленную на распредмечивание привычных (традиционных, стереотипных и т. п.) приемов, средств и методов деятельности. Овладение соответствующими техниками («перпендикулярные» вопросы, демонстрация непонимания и т. п.) наряду с позитивной стороной проблематизации попутно порождает и негативные последствия, связанные с легко достигаемым «всемогуществом» или всесилием по отношению к любой предметной деятельности. Это поддерживается быстрой капитуляцией ее представителей перед игротехническим нажимом, что и порождает искус чисто технического игрового воздействия, ремесленного восприятия и овладения игрой.

Свое наиболее яркое положение эта тенденция получила в тезисе об игротехнологах. Казалось бы, небольшое изменение в слове, но оно фактически отражает примат технического аспекта, технологии над всем остальным. Это ведет к развитию (в конечном счете, к автоматизации) технических моментов в отрыве от породивших их ценностей, к ремеслу по любому заказу. Потеря культурных ценностей оборачивается люмпенизацией (факты подобного рода в игровом движении также есть). Игра без исходных ценностей развития превращается в игру только на разрушение. Не случайно таким командам не удается перепредметизация участников игры; собственно, их игры заканчиваются на третий-четвертый день, когда полное распредмечивание достигнуто, а обязательное в классике ОДИ движение вверх, к совместной выработке идеальных представлений, позволяющих участникам «собрать» себя по-новому, а следовательно, построить свою предметную, профессиональную деятельность на более эффективных основаниях, не только не строится, но и отрицается, по существу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Алексеев Н.Г. Формирование осознанного решения учебной задачи, 1968 [10].