Полная версия

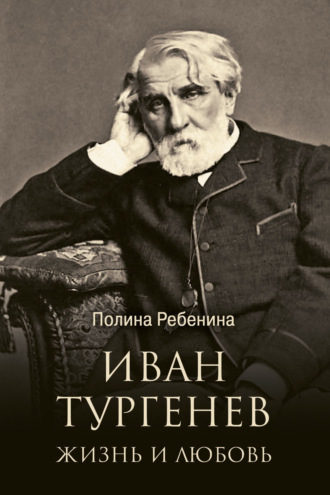

Иван Тургенев. Жизнь и любовь

К зиме приезжает в Москву и Варвара Петровна. С Татьяной Бакуниной все продолжался роман в письмах, но это не мешало Ивану иногда встречаться в Москве и с Авдотьей, о чем он сделал запись в Мемориале: «1842. Новый год в Москве. Авдотья Ер<молаевна> продолжает ходить и беременная. В мае родится Полинька».

А Татьяна Александровна мечется, терзается и в марте 1842 года первой признается Тургеневу в любви: «…Тургенев, если б вы знали, как я вас люблю, вы бы не имели ни одного из этих сомнений, которые оскорбляют меня – вы бы верили, что я не забочусь об себе – хотя я часто предаюсь всей беспредельной грусти моей – хоть я хочу, хоть я решилась – умереть, – но если б я не хотела – разве воля моя могла изменить что-нибудь – мой приговор давно произнесен, и я только с радостью покоряюсь ему – ропот – борьба, но к чему она послужила бы – и я так устала бороться, что могу только молча ждать свершения Божьей воли надо мной – пусть же будет, что будет!»

«Иногда все во мне бунтует против вас. И я готова разорвать эту связь, которая бы должна была унижать меня в моих собственных глазах. Я готова ненавидеть вас за ту власть, которой я как будто невольно покорилась. Но один глубокий внутренний взгляд на вас смиряет меня. Я не могу не верить в вас… С тех пор как люблю вас, у меня нет теперь ни гордости, ни самолюбия, ни страху. Я вся предалась судьбе моей.

…Господи, зачем вы так удаляетесь! Не я ли причина этого внезапного отчуждения? Но отчего? Чему приписать это? Если и нет более страсти во мне, то все же осталась та же привязанность, та же нежность, и если когда-нибудь вы будете нуждаться в этом, вспомните, Тургенев, что есть душа на свете, которая лишь ждет вашего зова, чтобы отдать вам все свои силы, всю любовь, всю преданность… Я могла бы без страха предложить вам самую чистую привязанность сестры, – она вас более не волновала бы, как волновали когда-то те странные отношения, которые я необдуманно вызвала между нами – она не лишила бы вас свободы и никогда не была бы гнетом для вас».

Тургенев не мог жениться, ведь он был не свободен, над ним довлела воля матери, да и желания большого не было. Кроме того, он уже порядком устал от постоянных писем и непрерывных изъявлений этой возвышенной любви. Тургенев боялся оскорбить девушку, но в конечном итоге вынужден был осторожно, но решительно положить конец этим отношениям:

«Мне невозможно оставить Москву, Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня взять перо в руки. Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу к Вам из приличия… все, все это и еще худшее я заслужил.

…Я иногда думал, что я с Вами расстался совсем, но стоило мне только вообразить, что Вас нет, что Вы умерли… какая глубокая тоска мной овладела – и не одна тоска по Вашей смерти, но и о том, что Вы умерли, не зная меня, не услышав от меня одного искреннего, истинного чувства, такого слова, которое и меня бы просветило, дало бы мне возможность понять ту странную связь, глубокую, сросшуюся со всем моим существом… связь между мною и Вами… Не улыбайтесь недоверчиво и печально… Я чувствую, что я говорю истину, и мне не к чему лгать.

…Я стою перед Вами и крепко, крепко жму Вашу руку… Я бы хотел влить в Вас и надежду, и силу, и радость. Послушайте – клянусь Вам Богом: я говорю истину – я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью. Я оттого с Вами не мог быть веселым и разговорчивым как с другими, потому, что я люблю Вас больше других; я так – зато – всегда уверен, что Вы, Вы одна меня поймете: для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, так что мне почти Вас не нужно видеть, что я не чувствую нужды с Вами говорить – оттого что не могу говорить, как бы хотелось, и, несмотря на это, – никогда, в часы творчества и блаженства, уединенного и глубокого, Вы меня не покидаете; Вам я читаю, что выльется из-под пера моего – Вам, моя прекрасная сестра… О если б мог я хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной, длинной липовой аллее – держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает – и навек. Да, Вы владеете всею любовью моей души, и, если б я мог бы сам себя высказать – перед Вами, мы бы не находились в таком тяжелом положении… и я бы знал, как я Вас люблю.

…Ваш образ, Ваше существо всегда живы во мне, изменяются и растут и принимают новые образы, как Прометей: Вы моя Муза; так, например, образ Серафины развился из мысли о Вас, так же, как и образ Инессы и, может быть, донны Анны, – что я говорю «может быть» – все, что я думаю и создаю, чудесным образом связано с Вами.

Прощайте, сестра моя; дайте мне свое благословение на дорогу – и рассчитывайте на меня – покамест – как на скалу, хотя еще немую, но в которой замкнуты в самой глубине каменного сердца истинная любовь и растроганность.

Прощайте, я глубоко взволнован и растроган – прощайте, моя лучшая, единственная подруга. До свидания».

Это письмо огорчило и заставило глубоко переживать любящую девушку. Она набросала, набежавшие в ответ мысли, на краешке этого письма Тургенева: «Удивительно, как некоторые люди могут себе воображать всё что им угодно, как самое святое становится для них игрою и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны и просты с самими собою – и с другими, – неужели у них совершенно нет понятия ни об истине, ни о любви, – я говорю о любви в общем смысле; мне кажется, кто носит ее в сердце, кто проникнут ее духом – тот всегда прост, велик и добросовестен по отношению как к себе, так и к другим; он не может легкомысленно играть, как дитя, с самым святым – с жизнью другого человека, если он ее и мало уважает, если он даже совсем равнодушен к ней – но он всегда будет щадить ее; я в нем не будет ни лжи, ни притворства – но что это за человек, который не осмеливается быть правдивым».

В июне того же года состоялась новая их встреча, но ничего не изменилось… Этот роман известный биограф Тургенева Нина Молева назвала «Романом без весны».

* * *Переживаниям, связанным с этим знаменательным увлечением, посвящен целый ряд лирических стихотворений Тургенева начала 1840‐х годов («Долгие белые тучи плывут», «Дай мне руку – и пойдем мы в поле», «Нева», «Когда с тобой расстался я…» и много других). Отзвуки романа с Бакуниной различимы также в поэме «Андрей» и в рассказе «Андрей Колосов». Общую атмосферу «премухинского гнезда» писатель отразил во многих своих первых романах и повестях.

Сопоставляя отдельные строфы стихотворений Тургенева, посвященных Бакуниной, с соответствующими отрывками из его писем к ней, легко заметить, что стихотворения эти были как бы лирическим дневником его и непосредственно перекликались с письмами.

«Дайте мне Вашу руку, – писал Тургенев Бакуниной в марте 1842 года, – и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего. Вся душа моя преисполнена глубокой грусти…» и т. д.

И вот выдержки из стихотворения, также написанного в 1842 году:

Дай мне руку – и пойдем мы в поле,Друг души задумчивой моей…Позабудь все тяжкое, все злое.Позабудь, что расставались мы.Верь: смущен и тронут я глубоко,И к тебе стремится вся душа…«Ваши письма, Тургенев, не оставят меня, – писала Татьяна Бакунина, – покуда будет жизнь во мне. Вам самим я не отдала бы их, если бы Вы даже стали требовать – мое страдание, моя любовь дали мне право, которого никто на свете не отнимет у меня. Ваши два последние письма – с тех пор, как я получила их, – лежат на груди у меня – и мне одна радость чувствовать их, прижимать их крепко, долго…»

И вот строки из стихотворения «Нева» (1843):

Теперь, быть может, у окнаОна сидит… и не страдает;Но, как свеча от ветра, таетИ разгорается она…Иль, руки страстно прижимаяК своей измученной груди,Она глядит полуживаяНа письма грустные твои…Тургенев встречался с Татьяной Бакуниной не только в Премухине, но и в Москве, и в имении друзей Бакуниных – Бееров.

Уезжая из Шашкина в 1842 году, Татьяна Бакунина писала Тургеневу: «Вчера вечером мне было глубоко бесконечно грустно – я много играла и много и долго думала. Молча стояли мы на крыльце с Alexandrine – вечер был так дивно хорош – после грозы звезды тихо загорались на небе; и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу. Вот Вам письмо, которое я писала после первого свидания с Вами здесь – прежде я все хотела отдалить его, но теперь я хочу, чтобы Вы знали все, что я думаю про Вас. Прощайте, Тургенев, пора ехать: близко Вас проедем мы, мне весело, прощайте, дайте мне руку Вашу…»

Стихотворение Тургенева «Гроза промчалась» (1844) перекликается с этим письмом Татьяны Бакуниной. Оно навеяно воспоминаниями о той поре, когда Тургенев приезжал из Спасского верхом в Шашкино уже после того, как Татьяна Александровна уехала оттуда.

Это о ней, о своей «доброй, прекрасной сестре», вспоминал он, всходя на ступени знакомого крыльца: «А ты? Где ты? Что делаешь теперь?..»

Гроза промчалась низко над землею…Я вышел в сад; затихло все кругом —Вершины лип облиты мягкой мглою,Обагрены живительным дождем.…Какая ночь! Большие, золотыеЗажглися звезды… воздух свеж и чист;Стекают с веток капли дождевые,Как будто тихо плачет каждый лист.Зарница вспыхнет… Поздний и далекийПримчится гром – и слабо прогремит…Как сталь блестит, темнея, пруд широкий, —А вот и дом передо мной стоит.И при луне таинственные тениНа нем лежат недвижно… вот и дверь;Вот и крыльцо, знакомые ступени…А ты… Где ты? Что делаешь теперь?Упрямые, разгневанные боги,Не правда ли, смягчились? И средиСемьи твоей забыла ты тревоги,Спокойная на любящей груди?Иль и теперь горит душа больная?Иль отдохнуть ты не могла нигде?И все живешь, всем сердцем изнывая,В давно пустом и брошенном гнезде?Героиня этих стихов Татьяна Бакунина станет героиней многих его романов. Союз двух возвышенных, влюбленных сердец не состоялся, однако образ Татьяны отразился во многих произведениях писателя: «Андрей Колосов», «Переписка», «Татьяна Борисовна и ее племянник».

6. Поиск жизненного пути

Спасские каникулы закончились, надо было поступать на службу. Еще в Берлине Тургенев планировал сдать в России экзамены на магистра философии и тем самым завершить свое философское образование. О допуске к экзаменам Тургенев пишет прошение на имя ректора Московского университета. В ожидании ответа Тургенев ведет светскую жизнь и посещает московские литературно-философские салоны. Несомненно, что обучение философии в Берлине разбудило в нем живой интерес к заоблачным полетам мысли.

В то время литературный мир России разделяли два идейных течения – славянофилы и западники. Славянофилы видели спасение искусства, философии и даже политики во всем русском, традиционном, православном, в близости к земле; а западники проповедовали необходимость для России во всем следовать европейскому опыту. Первые ценили прошлое родины, ее самобытность, опасались влияния новых идей и считали, что Россия должна служить духовным светочем для человечества; вторые были открыты европейской культуре и миру, считали, что прогресс находится именно там, и мечтали о том, чтобы Россия соединилась с Европой.

Чаще всего Тургенев посещает своего приятеля по берлинскому университету Т.Н. Грановского, который раньше его прилетел в Россию и «приземлился» в Москве. Он получил кафедру западноевропейской истории в Московском университете и успел обзавестись семьей. Взгляды западника Грановского, как и многих философов из их студенческого берлинского кружка, претерпели большие изменения и перешли из умозрительной, идеальной плоскости в область практическую. Грановского и его сторонников больше всего теперь волновало будущее России, вопрос о том, по какому пути должно идти ее развитие. В его доме на Никитской собирались близкие по духу люди – В. Боткин, актер Щепкин, Кудрявцев, Кавелин. Все члены этого кружка, как и Грановский, были убежденными западниками, они дружно отвергали всякую самобытность славянской и русской культуры, да и вообще отрицали ее существование. Признавали они лишь культуру Запада, которую считали необходимым пересадить на русскую почву.

Нередко бывал Тургенев и в салоне Авдотьи Петровны Елагиной, где собирались люди противоположного толка – славянофилы. В этом салоне высказывались совершенно иные взгляды на славянскую культуру и пути развития России. Здесь приветствовался и изучался русский эпос – песни, сказки, былины… Здесь Тургенев дважды встретился в 1841 году с Н.В. Гоголем и близко познакомился со славянофилами: братьями Киреевскими, отцом и сыновьями Аксаковыми и А.С. Хомяковым. Последний был блестящим мыслителем и оратором, он знал 21 язык, перевел «Германия» Тацита с латыни. В 1839 году Алексей Хомяков написал программную статью – манифест славянофилов «О старом и новом», которая широко обсуждалась и распространялась в рукописи. В ней он изложил свои идеи об историческом предназначении России, ее особом пути развития, превосходстве православия над католицизмом: «Всемирное развитие истории требует от нашей Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние начала, из которых она выросла… История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения…» Хомяков развивал идеи о коренном различии России и Европы, и далеко не в пользу Запада. Он говорил о том, что Западу свойственна ассоциативность, то есть принуждение большинством меньшинства, в то время как славянам всегда была присуща соборность, что значит добровольное, сердечное согласие между людьми, выработанное в результате свободного обмена мнениями. Корни Запада лежат в римской государственности и католицизме, а корни России – в греческо-эллинской традиции и православии. К сожалению, этот блестящий мыслитель в 1860 году во время эпидемии холеры поехал в деревню, чтобы лечить крестьян, но заразился там и умер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.