Полная версия

Психопатия: базовые знания

4.1 «Успешные психопаты». Особенности оценки в детском и подростковом возрасте

«Успешные психопаты»

Вероятно, многие люди с психопатическими чертами вполне интегрированы в социум и проявляют свою антисоциальность более завуалированно: через манипулирование окружающими или совершение экономических преступлений. Такие индивидуумы часто именуются «успешными психопатами», и они могут не демонстрировать ярко выраженной истории традиционных антисоциальных поступков, типичных для классического психопата.

Особенности оценки в детском и подростковом возрасте

Инструмент PCL: YV является модификацией PCL-R, предназначенной для оценки подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Как и оригинальный PCL-R, он предполагает проведение оценивания квалифицированным специалистом на основе интервью и анализа различных документов, включая судебные записи.

Еще одним инструментом, основанным на PCL-R, является «Опросник для выявления антисоциальных тенденций» (APSD), который могут использовать родители или педагоги для оценки детей в возрасте от 6 до 13 лет.

4.2 Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков, так и у взрослых. Особенности ювенильной психопатии

Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков, так и у взрослых

Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков (с использованием PCL: YV и подобных инструментов), так и у взрослых (с помощью PCL-R и других методов), демонстрируют схожие корреляции с другими факторами. Эти тесты можно использовать для предсказания агрессивного поведения и преступления.

Особенности ювенильной психопатии

Ювенильная (инфантильная) психопатия обусловлена мягкой задержкой мозгового развития. Она может сопровождаться повышенной эмоциональной нестабильностью, проявляющейся в виде гнева, агрессии, тревожности и подавленности. У молодых людей психопатические черты обычно проявляются в трех основных аспектах: отсутствия эмпатии, нарциссических тенденциях и импульсивности, сопровождающейся безответственностью.

4.3 Причины стойких антисоциальных проявлений. Уточнение в классификации DSM-5

Причины стойких антисоциальных проявлений

Предполагается, что одновременное наличие нарушений поведения в раннем возрасте и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) может предрасполагать к стойким антисоциальным проявлениям на протяжении жизни, а также к психопатическим чертам. Исследования показывают, что у людей с таким сочетанием расстройств наблюдается более выраженная агрессия и склонность к антиобщественному поведению, чем у тех, кто страдает лишь расстройством поведения. Однако, выделить эту группу сложно, поскольку большая часть детей с нарушением поведения также имеет ADHD.

Некоторые исследования указывают на наличие у них сниженной способности к контролю импульсов, напоминающей ту, что наблюдается у взрослых с психопатией. При этом вероятность проявления межличностных и эмоциональных особенностей, типичных для взрослых с психопатией, у этой группы не выше, чем у тех, кто страдает только расстройством поведения. Специалисты, изучающие различные проявления психопатии, рассматривают данный феномен как потенциально соответствующий вторичной психопатии у взрослых и повышенной импульсивности в рамках триархической модели.

Уточнение в классификации DSM-5

Источник: https://www.cds.udel.edu/item/psychiatrists-considering-change-to-intellectual-disability-criteria/

В Классификация DSM-5 предусмотрено специальное уточнение для лиц с расстройством поведения, демонстрирующих холодный, бесчувственный стиль общения в различных ситуациях и отношениях. Это уточнение основано на данных исследований, свидетельствующих о том, что у людей с расстройством поведения, соответствующих критериям данного уточнения, наблюдается более тяжелое течение заболевания с более ранним началом, а также отличается реакция на терапевтические вмешательства.

Специалисты, изучающие различные проявления психопатии, полагают, что это может соответствовать первичной психопатии у взрослых и повышенной дерзости или склонности к обману в триархической модели.

Triarchic Psychopathy Measure (сокращенно TriPM) – это опросник самооценки, состоящий из 58 утверждений. Он предназначен для оценки психопатических черт личности, основываясь на трехкомпонентной триархической модели, включающей в себя такие аспекты, как бесстрашие, склонность к коварству и импульсивность. Каждый из этих признаков оценивается с помощью отдельных шкал, а затем производится суммирование оценок для получения итогового показателя психопатии.

V Особенности психики психопата

5.1 Когнитивные процессы

Причины конкретных трудностей в обучении, свойственных психопатии

Конкретные трудности в обучении, свойственные психопатии, связаны с нарушениями в работе префронтальной коры и миндалевидного тела мозга.

Обусловленность общих черт, характерных для психопатических личностей

Повреждение вентромедиальной префронтальной коры мозга, отвечающей за контроль активности миндалины, обуславливает общие черты, характерные для психопатических личностей. С восьмидесятых годов ученые отмечают связь между травматическими повреждениями мозга, включая поражение указанных областей, и агрессивным, психопатическим поведением.

У пациентов с поражениями в подобных зонах мозга проявляются черты, схожие с характеристиками психопатических личностей, поскольку их мозг испытывает трудности с усвоением социальных и моральных норм.

Особенности проблем

Те, кто получил травму в детстве, могут столкнуться с проблемами в понимании социальных и моральных принципов, в то время как у взрослых с подобным повреждением может сохраняться осознание правильного поведения, но не иметься способность ему следовать. Нарушения в работе миндалевидного тела и вентромедиальной префронтальной коры мозга, которые свойственны психопатам, также способны препятствовать обучению, основанному на системе вознаграждений и наказаний.

Согласно исследованиям, у людей с высокими показателями по шкале PCL-R (25 баллов и выше) и историей агрессивного поведения, наблюдается заметное снижение целостности микроструктуры крючковидного пучка – белого вещества, соединяющего миндалевидное тело и орбитофронтальную кору мозга.

Данные диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии (DT-MRI) указывают на наличие разрывов связей между этими ключевыми структурами мозга.

Большинство исследований демонстрируют лишь незначительную корреляцию между психопатией и интеллектом

Несмотря на то, что некоторые работы предполагают взаимосвязь между психопатией и интеллектом, включая вербальный IQ, Хэйр и Эрих Нойманн утверждают, что большинство исследований демонстрируют лишь незначительную корреляцию между этими факторами. Они отмечают, что 1) ранние работы Клекли включали в свой список критериев хороший интеллект из-за предвзятости отбора (многие его пациенты были образованными людьми из среднего и высшего сословий), и что 2) «нет убедительных оснований полагать, что расстройство, описанное Клекли или другими специалистами, должно быть связано с уровнем интеллекта; некоторые психопаты обладают высоким интеллектом, другие – нет».

Кроме того, исследования показывают, что различные аспекты психопатии (например, межличностные, эмоциональные, поведенческие и связанные с образом жизни) могут по-разному коррелировать с интеллектом, и результат может зависеть от используемого метода оценки интеллекта (вербального, творческого, практического или аналитического).

5.2 Эмоциональное восприятие и сопереживание при психопатии. Моральная оценка

Эмоциональное восприятие и сопереживание при психопатии Многочисленные научные работы указывают на то, что психопатия характеризуется отклонениями в ответах на проявления дискомфорта у окружающих. В частности, наблюдается нарушение эмоциональной эмпатии, проявляющееся в затруднениях с идентификацией и адекватной реакцией на выражения лица, язык тела и интонации, отражающие страх, грусть, боль и радость. Замеченный дефицит распознавания и ослабленная физиологическая реакция могут быть связаны со сниженной активностью фузиформной и экстрастриатной коры головного мозга.

Хотя основные участки мозга, отвечающие за обработку выражений счастья, у психопатов функционируют нормально, их чувствительность оказывается ниже, чем у людей без психопатических черт. В результатах нейровизуализационных исследованиях остается неясным, распространяется ли дефицит на конкретные эмоции, например, на страх.

В целом, результаты исследований демонстрируют сниженную активность различных областей мозга у людей с психопатией, зафиксированную с помощью различных методов нейровизуализации, таких как MRI, fMRI, aMRI, PET, и SPECT. Исследования также выявили, что уменьшенный объем миндалевидного тела мозга (примерно на 18%) коррелирует со сниженной эмоциональной восприимчивостью к страху, печали и другим негативным переживаниям, что, вероятно, объясняет более низкий уровень эмпатии у психопатических личностей.

Недавние исследования с использованием fMRI (англ. Functional magnetic resonance imaging – разновидность магнитно-резонансной томографии). указывают на то, что трудности с восприятием эмоций при психопатии затрагивают как положительные, так и отрицательные чувства. Аналогичные закономерности были обнаружены в исследованиях детей с психопатическими тенденциями.

Мета-анализы также подтверждают наличие нарушений как распознавания эмоций по голосу, так и по выражению лица у взрослых и детей/подростков, причем дефицит затрагивает не только страх и печаль, но и другие эмоции.

Моральная оценка

Психопатию часто связывают с аморальным поведением – с отсутствием эмпатии, равнодушием или игнорированием общепринятых моральных принципов. Впрочем, убедительных данных о том, как именно строятся моральные суждения, не так много. Изучение развития (уровня сложности) этих суждений дало неоднозначные результаты: от более примитивных до равноценных суждений – как у людей без психопатических черт.

Сравнение оценок, касающихся личных проступков и нарушений установленных норм или законов, выявило интересную особенность: психопаты воспринимали оба вида действий как одинаково серьезные, в то время как у людей без психопатии нарушение правил казалось менее значительным в сопоставлении с нарушением законов.

Исследование, посвященное оценке допустимости причинения вреда – как личного, так и безличного – ради достижения максимальной (утилитарной) выгоды, не показало значимых различий между группами с разным уровнем психопатии.

Тем не менее, повторное проведение этого же исследования с участием заключенных, получивших высокие баллы по шкале PCL, продемонстрировало, что они чаще одобряли безличный вред или нарушение правил по сравнению с испытуемыми, не имеющими психопатических черт. При этом, психопатические преступники с низким уровнем тревожности в среднем были более склонны оправдывать причинение личного вреда. При оценке ситуаций, когда один человек случайно наносит вред другому, психопаты считали подобные действия более морально приемлемыми. Этот вывод, вероятно, указывает на их неспособность учитывать эмоциональные последствия для пострадавшего.

VI История психопатии

6.1 Девятнадцатое столетие. Начало двадцатого столетия

Девятнадцатое столетие

В 19 веке немецкие психиатры ввели понятие «психопатия», образованное от слов «psych» (душа, разум) и «pathy» (страдание, недуг). Первоначально оно обозначало то, что сегодня мы понимаем под психическим расстройством, исследование которого известно как психопатология. Психопатология – это область знаний, объединяющая психиатрию и клиническую психологию, и посвященная исследованию психических отклонений с позиций как медицины, так и психологии.

К концу столетия под «психопатической неполноценностью» подразумевали расстройство личности, наряду с другими состояниями, которые впоследствии получили иную классификацию.

Начало двадцатого столетия

В начале 20 века, а также с использованием схожих терминов, таких как «врожденные психопаты» или «психопатические личности», описывали людей, нарушавших общепринятые правовые или моральные нормы, или считавшихся социально нежелательными. В 1929—1930 годах американский психолог Джордж Э. Партридж популяризовал термин «социопатия» как альтернативное обозначение, подчеркивающее неспособность следовать общественным правилам, что могло причинить вред окружающим.

6.2 Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле. Принятие комбинированного подхода

Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле

Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле, основываясь на интерпретациях работы шотландского психиатра и, в частности, на контрольных списках, разработанных американским психиатром и впоследствии канадским психологом. В этих кругах психопатия стала определяться как набор личностных черт, которые, как предполагается, связаны с безнравственностью, преступностью или, в некоторых случаях, с успехами в социальной и экономической сферах.

Принятие комбинированного подхода

Официальные психиатрические руководства приняли комбинированный подход, в итоге включив эти концепции в термин «антисоциальное» или «диссоциальное расстройство личности». Тем временем, образы психопатов и социопатов приобрели широкую известность в обществе и часто встречались в художественных произведениях.

6.3 Исторические корни понимания психопатии. Упоминание исторических фигур и персонажей

Исторические корни понимания психопатии

Так называемый «Алкивиад», идеальный мужской портрет. Римская копия с греческого оригинала позднеклассического периода; гермаический столб и надпись («Алкивиад, сын Клиния, афинянин») являются современными дополнениями.

В различных культурах находят отражение представления о людях с чертами, свойственными психопатии. Так, в сельской Нигерии народ йоруба использовал термин «Аракана» для обозначения индивида, который «живет по собственным правилам, не считаясь с окружающими, проявляет злобу и отличается упрямством». Подобное понятие, «Кунлангета», существовало у инуитов и описывало «разум, знающий, что нужно делать, но не предпринимающий никаких действий».

Джейн М. Мерфи отмечает, что на северо-западе Аляски термин «Кунлангета» мог относиться к «мужчине, склонному к постоянной лжи, мошенничеству и воровству, не участвующему в охоте и совершающему насилие над женщинами в отсутствие других мужчин – человеку, не реагирующему на упреки и неизменно привлекаемому к старейшинам для наказания».

Упоминание исторических фигур и персонажей

В дискуссиях о психопатии нередко упоминаются исторические фигуры и персонажи, чьи черты, по мнению некоторых, демонстрируют поверхностное сходство или позволяют выдвинуть ретроспективный диагноз, например, описание Теофрастом в Древней Греции, касающееся «Беспечного человека».

В то же время, древнегреческий полководец Алкивиад рассматривается как вероятный пример психопата, учитывая его непоследовательные неудачи, несмотря на выдающиеся способности и уверенность в себе. Образы безумия – бродяг, развратников, «сумасшедших» – начиная с XVIII века, часто ассоциировались с тьмой и представляли угрозу для общества, подобно тому, как позже будет восприниматься «психопат» – воплощение сочетания опасности, злонамеренности и болезни.

6.4 Первоначальные представления о психических расстройствах. Описания американского врача Бенджамина Раша

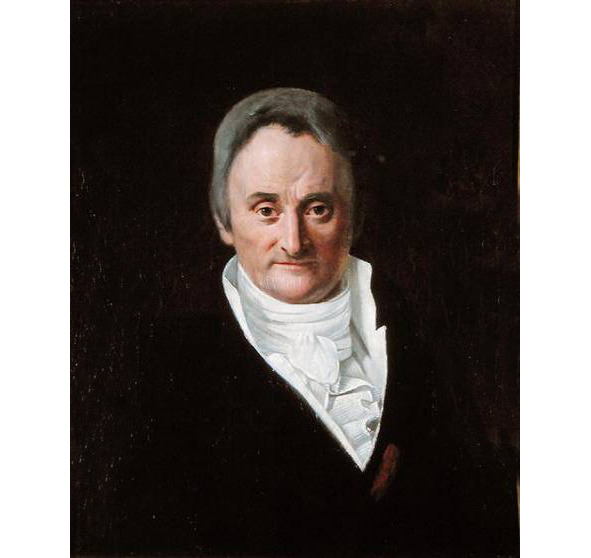

Анна-Луиза Мериме. Портрет Филиппа Пинеля. Ок. 1826

Первоначальные представления о психических расстройствах

Формирование психиатрических теорий началось в начале 19-го столетия, что в конечном итоге привело к появлению термина «психопатия» в конце того же века. Однако тогда это слово имело иное, значительно более обширное значение, чем в наши дни. Так, в 1801 году французский психиатр Филипп Пинель задокументировал случаи пациентов, не подвергавшихся моральной оценке, которые внешне казались вполне нормальными, но при этом проявляли импульсивное и саморазрушительное поведение. Он классифицировал это как «манию без бреда» (manie sans délire) или «разумное безумие» (la folie raisonnante), и его описания в основном касались людей, охваченных первобытным гневом (instincte fureur).

Описания американского врача Бенджамина Раша

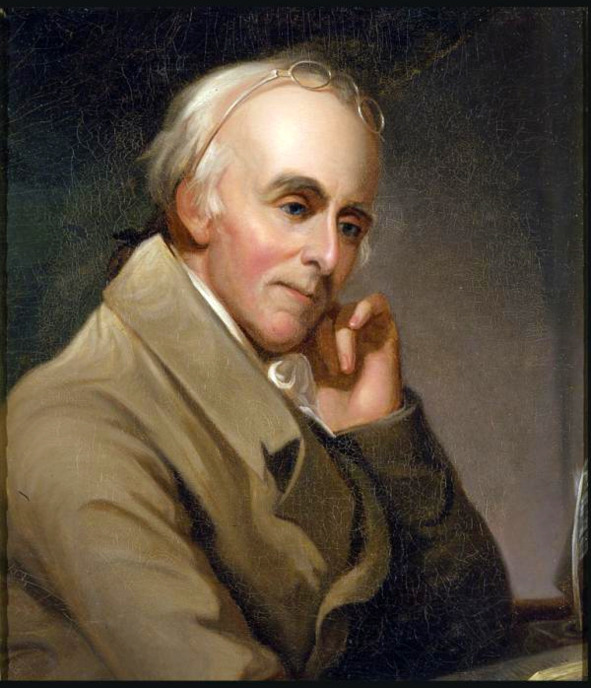

Benjamin Rush Painting by Peale

Американский врач Бенджамин Раш в 1812 году писал о людях, демонстрирующих явное «искажение моральных чувств», которое он рассматривал как признак врожденного дефекта организации. Он также считал их достойными сочувствия, полагая, что их психическую отчужденность можно исправить, даже в условиях тюремного заключения или посредством «христианской системы уголовного правосудия».

6.5 Широкая классификация и распространение концепции психиатра Причарда

James Cowles Prichard

Широкая классификация психиатра Джеймса Коулза Причарда

В 1835 году английский психиатр Джеймс Коулз Причард, опираясь отчасти на работы Пинеля, предложил широкую классификацию психических заболеваний, назвав ее «моральным безумием» – состоянием, характеризующимся отклонениями в эмоциональной или социальной сфере, но без выраженных бредовых идей или галлюцинаций. Причард, как правило, имел в виду скорее необычное поведение, в отличие от Пинеля, который описывал неконтролируемые порывы страстей.

Распространение концепции Причарда

Концепция Причарда получила широкое распространение в европейской практике на протяжении нескольких десятилетий. Эти представления существенно отличались от современных, детализированных определений психопатии и даже более общей классификации расстройств личности. При этом, термин «моральный» в те времена не всегда подразумевал соответствие нравственным принципам, а скорее обозначал определенные психологические и эмоциональные качества.

6.6 Развитие (псевдо) научных исследований людей, подозреваемых в отсутствии совести. Описания английского психиатра Генри Модсли

Portrait of Cesare Lambroso General Collections Keywords: Cesare Lombroso. CC BY 4.0. Без изменений. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ломброзо,_Чезаре

Развитие (псевдо) научных исследований людей, подозреваемых в отсутствии совести

Во второй половине XIX века активно развивались (псевдо) научные исследования людей, подозреваемых в отсутствии совести. Так, итальянский психиатр, преподаватель, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве Чезаре Ломброзо выступал против идеи о том, что преступность может быть свойственна любому индивиду, и пытался выявить конкретных «врожденных преступников», которые, по его мнению, обладали характерными физическими чертами, например, непропорционально длинными руками или приплюснутым, узким лбом.

Описания английского психиатра Генри Модсли

К началу XX века британский психиатр; доктор медицины, профессор Лондонского университета Генри Модсли описывал не только «моральное безумие», но и «моральную отсталость» и «криминальный психоз» – состояния, которые, как он полагал, имели генетическую природу и не поддавались коррекции или не исправлялись наказанием. Он применял эти термины к представителям низших слоев хронических преступников, противопоставляя их «высшим слоям общества».

Henry Maudsley

6.7 Первое употребление термина «психопат». Применение слова «психопатия» в широком смысле. Широкое распространение термина в криминологии

Первое употребление термина «психопат»

Изначально врачи, занимавшиеся изучением психических заболеваний, могли именоваться психопатами (например, в публикации «American Journal of Medical Science» в 1864 году), а учреждения, где они работали, – психопатическими. Использование психологических или спиритуалистических подходов в лечении физических недугов также могло обозначаться как психопатическое.

Применение слова «психопатия» в широком смысле

Барон Эрнст фон Фейхтерслебен – австрийский ученый, хирург, психиатр, писатель, поэт, философ, литературный критик

До 1840-х годов слово «психопатия» применялось в широком смысле, отражая его происхождение, для обозначения различных расстройств психики. В труде австрийского психиатра Фейхтерслебена (1845) «Основы медицинской психологии», опубликованном в переводе на английский, этот термин имел подобное значение, как и новый, примерно равнозначный ему – «психоз», впервые появившийся в «Справочнике по медицинской клинике» Канштатта (1841).

Различные трактовки слова «психопатия» встречаются и в работах Вильгельма Гризингера (1868) и Крафта-Эбинга (1886).

Широкое распространение термина в криминологии

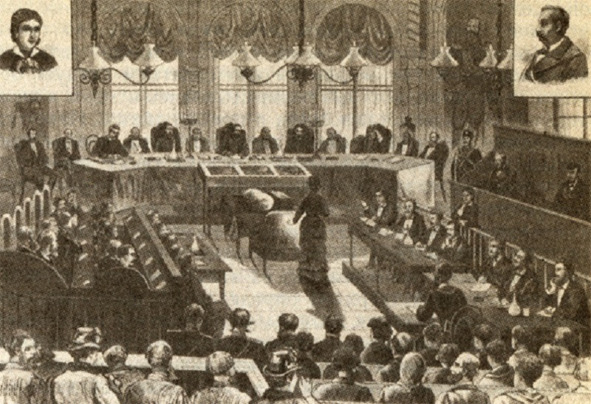

Газетная иллюстрация, посвященная показаниям Семеновой в суде. Источники: murders.ru и https://diletant.media/articles/44885254/

Широкое распространение термина в криминологии произошло благодаря громкому судебному процессу в России в период с 1883 по 1885 год, связанному с убийством молодой женщины, некогда проживавшей в Великобритании.

Владелец ломбарда, где было обнаружено ее тело, бывший военный Миронович, был осужден на основании косвенных доказательств и отправлен в тюрьму. Однако, в ходе расследования, г-жа Семенова призналась в совершении убийства, утверждая, что вместе со своим возлюбленным, женатым полицейским Безаком, пыталась похитить драгоценности.

Иван Михайлович Балинский, российский психиатр, действительный статский советник, профессор Императорской медико-хирургической академии (1860—1876).

Вскоре она отозвала свои показания и изменила свои утверждения. В итоге Семенова была оправдана благодаря свидетельству известного русского психиатра, профессора Ивана Михайловича Балинского, который охарактеризовал ее как психопатку. Тогда еще это понятие довольно общим. Этот случай зафиксирован в словарях как первое использование данного термина в британских и американских публикациях, где высказывались предположения о том, что известный преступник избежал наказания, а в некоторых случаях, даже предлагалось немедленное наказание для психопатов.

6.8 Теория «психопатической неполноценности» Юлиуса Людвига Августа Коха. В начале XX века некоторые исследователи продолжали использовать термин «психопатия» в более широком смысле