Полная версия

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Учебное пособие

Автор книги «Врач, сестра, больной», известный венгерский психотерапевт И. Харди (1983 г.) выделил 6 типов медицинских сестер. В основе типологии сестер не только особенности психоэмоционального склада, но и отношение к работе, пациентам. Данная классификация несколько утрирована, но она помогает взглянуть на деятельность сестры «глазами пациентов».

1. Сестра-рутинер – она тщательно, скрупулезно, аккуратно выполняет все свои обязанности, действуя строго по инструкции, проявляет усердие, ловкость и умение для ухода за больными, но работает механически, не сопереживая, не проявляя сочувствия.

2. Сестра, играющая заученную роль (артистический тип) – такая медсестра в процессе свой работы старается играть какую-либо роль (например, благодетельницы) или следовать

понравившемуся ей идеалу. Постепенно в поведении такой сестры исчезают искренность, непосредственность, открытость и появляются наигранность, искусственность.

3. Тип «нервной» сестры – эмоционально неустойчивая, вспыльчивая, раздражительная, склонная обсуждать личные проблемы, считает, что ее усилия не оценивают должным образом; часто боится заразиться каким-либо инфекционным заболеванием, в результате может проявлять брезгливость и даже отказываться от выполнения каких-либо процедур и манипуляций под благовидным предлогом. С точки зрения профессиональной этики такие сестры не должны работать с пациентами.

4. Тип сестры – мужеподобная, сильная личность («гренадер» – больные уже издали, по походке или зычному голосу узнают ее, побыстрее стараясь привести в порядок свои тумбочки и кровати, убрать лишние вещи. Такая сестра любит порядок, четкость и дисциплину. В благоприятных случаях она может стать прекрасным организатором, хорошим педагогом. При недостатке культуры – может быть резкой и грубой с пациентами, но всегда ответственна и точна в работе.

5. Сестра материнского типа – выполняет свою работу с проявлением максимальной заботы и сочувствия к пациентам, успевает повсюду. Работа для такой сестры – неотъемлемое условие жизни, забота о пациентах – жизненное призвание. К ней как нельзя лучше подходит такое обращение, как «мать», «сестричка». Постоянной заботой о других, любовью к людям пронизана и ее личная жизнь.

6. Сестра-специалист – сестры, которые благодаря какому-то особому свойству личности проявляют любознательность в определенной сфере профессиональной деятельности и благодаря развитию этого интереса получают специальное назначение. Многие из них посвящают свою жизнь избранному

делу, работая в кабинетах физиотерапии, функциональной диагностики, различных лабораториях.

Особенности сестринской этики

1. Сочувствие к пациенту и уважение его достоинства.

Эмпатия (от англ, empathy) – «вчувствование», способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека (умение войти в мир другого и вовремя выйти, иначе самой сестре понадобится помощь). Быть в состоянии эмпатии – значит на какое-то время войти в мир другого, но в любой момент вернуться. Если такая способность теряется – то самой медсестре необходима медицинская помощь, то есть медсестра способна познать суть и глубину переживаний и страданий пациента, но она не идентифицирует себя с его переживаниями.

2. Доброжелательность, приветливое выражение лица – составляющие профессиональной культуры. Профессиональная культура – это культура поведения, общения и внешнего вида.

3. Честность с больными и коллегами, критичность к себе и окружающим.

4. Уважение закона.

5. Уважение прав пациента – медсестра тактично объясняет пациенту его права и обязанности.

6. Постоянное самосовершенствование, стремление к получению свежей информации.

7. Свобода выбора (выбирать должен не только пациент).

8. Ответственность за свой труд.

9. Сохранение медицинской тайны (разговоры о диагнозе, особенностях заболевания – в рамках компетенции – должны быть обозначены врачом) предусмотрено законом.

10. Принцип информированного согласия – любой медицинский работник должен максимально полно информировать пациента о его состоянии здоровья, методах и перспективах

лечения, дать ему оптимальные советы, учитывая его возможности в общении и социальном положении. На основании полученных сведений пациент самостоятельно принимает решение о дальнейших действиях.

Попытка скрыть правду от больного вызывает у него сомнения в правильности диагноза, компетенции врача. В этом отношении очень показателен случай из жизни великого русского хирурга Н. И. Пирогова. Во время празднования 50-летия его врачебной деятельности в 1881 году в Москве он решил проконсультироваться по поводу язвы на нёбе, беспокоившей его. Хирурги во главе с Н. В. Склифосовским, заподозрив рак, высказались за операцию. Но Н. И. Пирогов решил выслушать и мнение знаменитого Т. Бильрота, проживавшего в Вене, и поехал к нему на консультацию. Тот успокоил коллегу, заявив, что операция не нужна. Доктор С. Шкляревский, сопровождавший Н. И. Пирогова в поездке, свидетельствовал, что после консультации у Бильрота расположение духа Николая Ивановича резко изменилось в лучшую сторону, «из убитого и дряхлого старика, каким он был во время дороги от Москвы до Вены, он опять сделался бодрым и свежим». Но через несколько месяцев Н. И. Пирогов умирает мучительной смертью. За 26 дней до кончины он написал: «Ни Склифосовский, ни Бильрот не узнали у меня unclus oris mem, cancerosum segpegenosum – иначе первые три не посоветовали бы операции, а второй – не признал бы болезнь за доброкачественную». Разумеется, Н. И. Пирогов был не прав и принял «святую ложь» за профессиональную ошибку. Подобных случаев немало описано в литературе.

11. Основной медицинский принцип – не причинение вреда (не навреди!) со времен Гиппократа).

12. Свершение благодеяний. Благодеяние – моральный долг медиков, основа деонтологии. История сестринского дела богата примерами высокого понимания своего долга: это и Ф. Найтингейл, и Е. Бакунина, вышедшие из богатых аристократических семей и посвятившие всю свою жизнь служению людям, и баронесса Ю. Вревская, и великая княгиня Елизавета Федоровна – заплатившие жизнью за свои благодеяния.

Болезни, патологические состояния, вызванные какими-либо профессиональными действиями врача, называют ятрогенными (ятрогении), сестры – соррогенными (соррогении).

Американский врач-биоэтик Роберт Бич (1992 г.) определил четыре модели взаимоотношений медиков с пациентами:

– Патерналистская (от: лат. pater – отец) – модель родительской заботы врача о своем пациенте. Медики сами принимают важные для пациента решения и при этом берут всю ответственность на себя.

Эта модель противоречит принципу уважения автономии пациента, на сегодняшний день применима в педиатрии, психиатрии, гериатрии.

– Инженерная (модель автомеханика) – пациент встречается с врачом или медицинской сестрой только для «устранения поломок». Межличностный компонент взаимоотношений полностью игнорируется.

Эта модель применима в физио- и рентген кабинетах, отделениях функциональной диагностики.

– Коллегиальная (семейная медицина) – когда заботу о здоровье пациента берут на себя несколько специалистов. Характеризуется полным взаимным доверием медицинского персонала и пациентов. Очевидно, будет иметь место в семейной медицине.

– Контрактная (договорная) – пациент и медработник

заключают контракт, в котором определяются рамки их взаимоотношений.

Существует несколько этапов установления отношений между сестрой и пациентом:

– начальный – этап ориентации, знакомство пациента и сестры. Пациент захвачен своими проблемами, но в интересах приспособления к новой среде он вынужден вступать в контакт с окружающими его людьми. Сестра в ходе работы получает представление о поведении пациента. Важны свойства личности пациента и сестры.

– развернутый – дальнейшая работа зависит от сформировавшегося контакта между сестрой и пациентом. Изменение картины болезни, все происходящее с пациентом могут вызвать у него появление страха, неуверенности, придирчивость. Все это можно уменьшить или вообще устранить, проявляя внимание к пациенту, беседуя с ним, выслушивая его проблемы.

– конечный – пациент должен быть соответствующим образом подготовлен к выписке; трудности обычно возникают при выписке из больницы пациентов, получивших определенную группу инвалидности.

Пациенты могут быть разного пола, возраста, национальности, специальности, социального статуса, вероисповедания, состояния здоровья. Однако все они имеют право на то, чтобы медицинский работник видел в них личность, заслуживающую внимания и сострадания.

Болезнь – не только страдание больного органа пациента. Человек испытывает серьезное эмоциональное потрясение. Больные часто жалуются на чувство собственной мало ценности, одиночества и ненужности. Поэтому первоочередная задача психологической помощи пациенту уже при первом общении с ним – вернуть чувство уверенности в себе, утраченную веру в выздоровление, восстановить потерянную связь с окружающими, дать пациенту необходимую психологическую силу, которую он утратил.

Клинику любого заболевания можно оценить с двух сторон: внешней и внутренней.

Внешняя, или объективная, картина болезни – это совокупность клинических данных, полученных медиками: показатели осмотра, перкуссии, пальпации, различных исследований.

Внутренняя картина болезни – это определенное состояние пациента в момент болезни.

В структуре внутренней картины болезни различают несколько уровней:

1 – чувственный уровень – ощущения пациента в связи с его болезнью (тошнота, головокружение);

2 – эмоциональный уровень – переживания пациента по поводу его заболевания;

3 – интеллектуальный уровень – уровень представлений и знаний пациента о болезни;

4 – «уровень отношения к болезни и мотивация к возвращению (укреплению) здоровья.

Следует уделить внимание и личности пациента. Медсестра может привлечь пациента к активному участию в лечебном процессе, оказать помощь больному в осознании и понимании необходимости борьбы с болезнью. Сирийский врач Абуль Фараджа, живший в XIII веке, обращаясь к пациенту, говорил: «Нас трое – ты, болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, а я останусь один. Вы меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется одна, мы ее одолеем». Эта древняя мудрость соответствует и современным представлениям: в борьбе с болезнью многое зависит от пациента, от его жизнестойкости, готовности сотрудничать с медиками в борьбе против заболевания.

Этрогения – это влияние пациента на самого себя, эгрогогения – влияние пациентов друг на друга.

Отношение к болезни у пациента может быть адекватным и неадекватным со множеством нюансов.

Адекватное (гармоничное) отношение к болезни предполагает осознание пациентом необходимости лечения. Пациент трезво оценивает свое состояние, стремится содействовать успеху лечения, не желает обременять других тяготами ухода за собой.

Типы пациентов с неадекватным отношением к болезни

– Тревожный (вечно волнующийся) пациент – отличается повышенной тревожностью по любому поводу, в общении – робкий, не уверенный в себе человек. Медсестре желательно быть предельно точной, внимательной к своим словам и выражениям, избегать медицинского сленга, проводить психокоррекцию, обратившись к психологу.

– Подозрительный пациент – угрюмый, настороженный и подозрительный по отношению к медицинскому персоналу и лечению в целом. Перед началом лечения необходимо преодолеть психологический барьер недоверия пациента.

– Демонстративный пациент – нуждается в постоянном внимании, требует к себе особого отношения, пытается произвести впечатление, преувеличивает сложность своего заболевания, выставляет напоказ близким и окружающим свои страдания, переживания, испытывая постоянную потребность в признании. Медсестре желательно поддерживать «героизм» такого пациента.

– Депрессивный пациент – подавлен, удручен болезнью, не верит в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения. Пессимистический взгляд на все вокруг. В работе с такими пациентами обязательно участие психолога.

– Ипохондрический пациент – чрезвычайно внимателен к своему здоровью, сосредоточен на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях, необоснованно предполагает у себя наличие самых разных заболеваний, интересуется результатами всех исследований, читает специальную медицинскую литературу. Медперсоналу с такими больными нужно вести себя крайне осторожно.

Права пациента

В 1993 году в нашей стране права пациентов были определены в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан.

В статье 30 «Основ» дается общий перечень прав пациентов: на выбор врача, на консультации других специалистов и консилиум; на лечение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, на конфиденциальность, на информацию, на информированное добровольное согласие, на отказ от медицинского вмешательства.

Статья 31 «Основ» конкретизирует право пациента на информацию о своем здоровье, обо всех аспектах предлагаемых или проведенных медицинских вмешательств.

Статья 32 «Основ» дает юридическое толкование важнейшего понятия биомедицинской этики и современного медицинского права – «информированного согласия». Статья 33 «Основ»: каждый пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.

Статьи 49 и 61 – вопрос о врачебной тайне.

Закон предписывает (статья 49) врачам вносить сведения о диагнозе в листок о нетрудоспособности только с согласия самого пациента, а при его несогласии указывается общая причина нетрудоспособности – заболевание, травма и т. д.

Разглашение возможно (статья 61):

а) если пациент в силу своего состояния не может дать согласия;

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний;

в) по запросу правоохранительных органов;

г) если пациент моложе 15 лет;

д) если есть основание полагать, что вред здоровью принесен в результате противоправных действий.

В 1997 году Ассоциацией медсестер России был разработан и принят Этический кодеке медицинской сестры. Создание этого документа стало важным этапом реформы сестринского дела в нашей стране, основной целью которой явилось утверждение автономии и самодостаточности этой профессии. Этический кодекс составлен с учетом новых идей, определяющих содержание медицинской этики вообще и профессиональной этики медицинской сестры в частности. Кодекс в развернутом виде отразил современные представления о правах пациента, которые как бы диктуют содержание конкретных обязанностей медсестры, определяют формулу ее морального долга. Он составлен на основе Устава ВОЗ (1946 г.), Этического кодекса медицинских сестер Международного совета медицинских сестер.

Виды юридической ответственности медицинских работников

В зависимости от характера правонарушения могут возникнуть различные виды юридической ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданская.

Дисциплинарная – форма воздействия на нарушителей трудовой дисциплины в виде дисциплинарных взысканий.

Нарушения:

Отсутствие работника без уважительных причин на работе в пределах трех часов в течение рабочего дня.

Отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей.

Отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования работников некоторых профессий, а также отказ работника от прохождения в рабочее

время специального обучения и сдачи экзамена по технике безопасности (для выявления ВИЧ-инфекции, медосмотра).

Дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.

Административная – вид юридической ответственности за административный проступок.

Административные взыскания: предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, конфискация предмета, лишение специального права, исправительные работы, административный арест.

Уголовная:

– Преступления против жизни и здоровья:

Убийство (ст. 105).

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109).

Умышленное или по неосторожности причинение вреда здоровью (ст. 111, 112, 115, 118).

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122).

Незаконное производство абортов (ст. 123).

Неоказание помощи больному (ст. 124).

Оставление в опасности (ст. 125).

Преступления против общественной нравственности и против здоровья населения:

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических и психотропных веществ (ст. 228).

Хищение, вымогательство наркотических и психотропных веществ (ст. 229).

Незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение наркотических средств (ст. 223).

Незаконные занятия частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью (ст. 235).

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст.236).

Скрытие инфекций, информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни, здоровья людей (ст. 237).

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.224).

Экологические преступления:

Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247).

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими и другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248).

Нарушение ветеринарных правил безопасности (ст. 249).

Загрязнение вод (ст. 250).

Загрязнение атмосферы (ст. 251).

– Преступления против государственной власти, интересов государственной службы в органах самоуправления:

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 185).

Превышение должностных норм (ст. 286).

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289).

Получение взятки (ст. 290);

Служебный подлог (ст. 292).

Халатность (ст. 293).

Гражданская – вид юридической ответственности, при которой к правонарушителю применяются меры воздействия, установленные договором. Эти меры включают возмещение убытков, уплату штрафа, неустойки, возмещение морального и иного вреда. Эта ответственность распространяется не только на физических лиц (граждан), но и на юридические лица (учреждения).

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Генная инженерия – методы генетики, связанные с целенаправленным конструированием новых, не существующих в природе сочетаний генов.

Онколог – врач-специалист, получивший подготовку в области диагностики, лечения и профилактики опухолей.

Репродукция – воспроизведение.

Трансплантация – замещение, пересадка органов или тканей.

Эвтаназия – намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с целью прекращения его страданий.

Эгогения – влияние пациента на самого себя.

Эгрогогения – влияние пациентов друг на друга.

– РЕЗЮМЕ

Предметом изучения биоэтики являются моральные и нравственные аспекты взаимоотношений между людьми.

Основной принцип биоэтики – уважение прав и достоинств человека.

Нравственной и моральной основой поведения медицинских сестер является Этический кодекс медицинской сестры России.

Современный специалист сестринского дела – профессионал, не только владеющий медицинскими знаниями и навыками, но и исследователь в области сестринского дела, знаток медицинских технологий, личность высокой профессиональной культуры в общении с пациентом, уважающая его права и достоинство.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы

Ответить на поставленные вопросы.

1. Понятие термина «деонтология».

2. Понятие термина «биоэтика».

3. Основные принципы биоэтики.

4. Проблемы биоэтики.

5. Особенности сестринской этики.

6. Типы сестер по Харди.

7. Модели взаимоотношений медиков с пациентом.

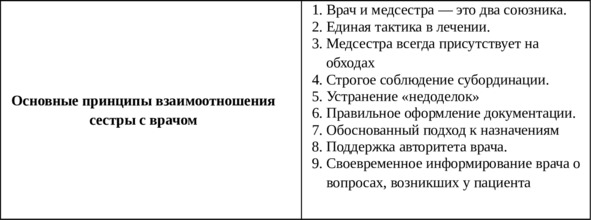

8. Основные принципы взаимоотношений медсестры с врачом.

9. Этапы установления отношений между сестрой и пациентом.

10. Права пациента.

Глава 3 Философия сестринского дела

Философия – это окно в сердце, разум и душу.

Это путеводная звезда, идеал,

к которому надо стремиться

Марша Фаулер,

Перспективы профессиональной деятельности сестринского персонала

В России давно назрела необходимость в проведении реформы СД в соответствии с Европейскими и мировыми стандартами. Сущность реформы – стремление сестер обрести профессиональную самостоятельность, независимость и самодостаточность в ряду других медицинских профессий.

В1993 году в Голицыно состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам СД под лозунгом «Новые сестры для новой России». Принятый на конференции программный документ «Философия сестринского дела в России», отражает взгляды российских медицинских сестёр на основные ценности и раскрывает перед обществом перспективы профессиональной деятельности.

Причины, тормозящие развитие СД:

– Низкий профессиональный и социальный статус медсестры

– Низкий уровень подготовки медсестер

– Пренебрежение зарубежным опытом

– Отсутствие перспектив профессионального роста

– Недооценка значимости управления сестринской деятельностью

Во всем мире СД рассматривают как самостоятельную науку, которая имеет свои теоретические основы и свою философию. Философия (греч. любовь к мудрости) – мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нем человека.

Философия СД, принята на конференции, является частью общей философии и представляет собой систему взглядов на профессию медицинской сестры. А профессия медицинской сестры тесно связана с обществом (работа, место учебы) и окружающей средой.

Профессия медсестры имеет определённые обязательства перед обществом, но и само общество должно иметь обязанности перед сестрой.

Философия СД основана на человеческих принципах этики и морали. В центре этой философии находится человек (пациент). Человек со своими потребностями и проблемами в философии СД рассматривается как единое целое (холистический подход).

1 – биологические потребности

2 – духовные потребности

3 – социальные потребности

На Голицынской конференции определены основные принципы, миссия, задачи, цели философии СД.

Основные принципы философии СД

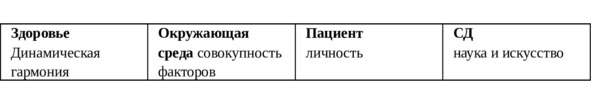

Философия СД включает в себя 4 основных понятия:

Голицынская конференция дает сведущее определение здоровью: «Здоровье – это динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая по средством адаптации». Известно, что на здоровье человека влияет как внутренние, так и внешние факторы, способствующие укреплению здоровья или разрушающие его (факторы риска), а также образ жизни человека.

Концептуальная терминология

Личность – общественная сущность человека

Окружающая среда – Совокупность природных, социальных, психологических и духовных факторов и показателей, затрагивающих активность человека

Пациент – Человек (индивид), нуждающийся в сестринском уходе и получающий его

Сестра – Специалист с профессиональным образованием, разделяющий философию СД и имеющий право на сестринскую практику

СД – Часть медицинского ухода за здоровьем, наука и искусство, направленные на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем в условиях изменения окружающей среды

Человек – Целостная, динамическая саморегулирующаяся биологическая система, совокупность физиологических, психосоциальных и духовных нужд, удовлетворение которых определяет рост, развитие, слияние с окружающей средой

Миссия СД – оказание помощи конкретным людям, семьям и группам в определении и достижении их физического, умственного и социального потенциала в контексте той окружающей среды, в которой они живут и работают.