Полная версия

Саперы

Саперы

Фотография на обложке: Олег Кнорринг / РИА Новости

© ООО «Издательство «Яуза-пресс», 2018

Колобов Владимир Сергеевич

Родился я в селе Сретенское Ильинского района Пермской области 3 октября 1923 года. Семья у нас была самая обычная: родители и нас пятеро, три сестры и брат: Александра, Михаил, Елизавета, Надежда и самый младший я.

Колобов Владимир Сергеевич, фронтовая фотография

Учился я в 25-й школе. Учился нормально, но после 7-го класса пошел работать. Помогать надо было маме, да и учиться надоело, поэтому сказал ей: «Хватит, пойду работать!» И она меня устроила учеником монтера в мединститут.

Как вы узнали о начале войны?

По-моему, по радио услышали. Радости никакой не было, я почему-то сразу понял, что война началась серьезная. Брата сразу призвали, но, к счастью, он вернулся живым. А я еще целый год работал в институте. Призвали меня только в августе 1942 года. Невесты у меня еще не было, так что провожали мама с сестрами. Мама сказала на прощание: «Воюй, как положено русскому парню!»

Привезли в город Кунгур, там стояла запасная часть – 55-я отдельная саперная рота. Месяца за три окончили курсы младших командиров, получили звания младших сержантов, и после этого мы уже сами стали готовить саперов для фронта. Учили по два-три месяца, сделали таких три выпуска, и только с последним поехали на фронт. В общем, на передовую я попал только в июле 43-го.

Почти все ветераны с ужасом вспоминают условия в запасных полках. Все признают, что в них кормили просто отвратительно, и многие даже признаются, что бывали случаи, когда курсанты умирали от голода и болезней.

Нет, у нас до такого не доходило. У нас же была отдельная саперная рота, и снабжение было более-менее нормальное. Конечно, давали не так уж много, но голодать не голодали. И дезертиров у нас не было. Ну что еще запомнилось. В армии я ходил в сапогах, а вот в саперной школе мы в ботинках и обмотках ходили. В них неплохо, есть свои преимущества, но уж больно много возни. Пока намотаешь, туда-сюда… А жили мы там в церкви. Места мало, узко, тесно, друг другу мешаем наматывать. Так что в сапогах, конечно, лучше, чем в ботинках.

Ну а как последний выпуск выпустили, то этим же составом все вместе поехали на фронт. Там два наших батальона включили во 2-ю Гвардейскую мотоштурмовую инженерно-саперную бригаду. И вот там на Волховском фронте мы приняли первый бой.

Помните его?

Ну, поскольку у меня специальность – минер, то в атаки мы не ходили. А вели разведку по минным полям, снимали немецкие мины, свои устанавливали. Как раз там, в болотах у города Кириши, получили свои первые навыки. На Киришском плацдарме немцы вклинились в нашу оборону, вроде как язык получился, а потом внезапно ушли. И когда мы зашли, то там минами было просто все нашпиговано, и при разминировании мы потеряли много людей. Я тогда был командиром отделения, и у меня тоже несколько человек погибло. После этого участвовали в операции по взятию Новгорода. В общем, в ту зиму нас там здорово потрепали, и пришлось нашу часть отправить на переформирование. (Некоторые подробности тех боев можно почерпнуть из наградного листа, по которому командир 9-го Отдельного Гвардейского батальона инженерных заграждений гв. майор Сухарников Иван Никифорович был награжден орденом «Отечественной войны» II-й степени: «…Рота, действовавшая совместно с 19-й и 26-й танковыми бригадами, несмотря на исключительно сильный огонь противника и бездорожье, обеспечила пропуск танков. Все завязшие танки были вытащены и направлены в строй. Батальон тов. Сухарникова в весьма трудных условиях обеспечил устройство проходов и пропустил транспорт и боевую технику на пути наступления 60-го стрелкового полка 65-й дивизии.

20.01.44, чтобы не пропустить бронепоезд противника к разъезду Нащи, одна рота батальона по болоту зашла в тыл противника и взорвала железнодорожное полотно между разъездом Нащи и станцией Люболяды. Хорошо продуманный план операции позволил выполнить боевую задачу, и рота вернулась назад без потерь. … За время боев личным составом батальона было уничтожено более 100 гитлеровцев и более 50 были взяты в плен…» – http://www.podvignaroda.ru)

Владимир Колобов на фронте

После этого опять на фронт. Участвовали в Оршанском летнем наступлении. Форсировали Березину и Неман. При форсировании Березины меня контузило. Днем проводили переправу, и когда началась бомбежка, мы кто куда. Я прыгнул в воду, а вынырнул, и ничего не слышу… Но часа за два оклемался. (Выдержка из наградного листа, по которому командир отделения разведки взвода управления 9-го Гвардейского Отдельного мотоштурмового саперного батальона гвардии сержант Колобов В. С. был награжден орденом «Красной Звезды»: «29.06.44 при форсировании Березины в районе дер. Б. Ухолоды гв. сержант Колобов форсировал реку сразу же за боевыми порядками и провел разведку для прокладки колонного пути. Несмотря на артобстрел, в срок доставил данные инженерной разведки. …В период боевых наступательных действий, следуя вместе с боевыми порядками пехоты, проводил инженерную разведку дорог, мостов и инженерных сооружений противника. …20.07.44, работая на строительстве мостов через Неман в районе дер. Немокойцы, часами не выходил из воды…» – http://www.podvignaroda.ru)

Но переправами мы почти не занимались, не наш профиль. Мы же бригада особого назначения, поэтому нас часто перебрасывали с места на место. Если на каком-то участке начинают готовить наступление, нас сразу туда. Чтобы мы провели разминирование, расчистили проходы. Часто нас придавали танковым частям, сажали на танки – и вперед. Если попадается на пути населенный пункт, быстро там все проверяем, и дальше поехали. Под конец войны все надо было быстро делать. За Минском, там иногда по 70 километров за день делали. Вот в основном такая работа. Соответственно в наступлении занимались только разминированием.

А примерно знаете, сколько мин вам пришлось снять и установить?

Ой, тысячи, наверное. Особенно на этом плацдарме в Кириши, мы же там, наверное, месяца два разминировали. Причем самые разные мины: и противотанковые, и противопехотные, но больше всего запомнилась шпринг-мина – подпрыгивающая. Когда ищешь мину, напряжение страшенное. Знаешь, что где-то здесь они есть, а где, какого действия? Ведь немцы чего только не придумывали. Бывало, даже на дереве их маскировали. А уж в домах, в печках – это очень часто. Открываешь – и взрыв… Или под половицей где-то. Особенно в этих Киришах. Немцы же там планировали отход, готовились, и столько «сюрпризов» оставили. Все что угодно минировали: дороги, дома, тропы, бани. Но особенно опасно разминировать ночью. Работали как кроты, в полной темноте, да еще нужно как можно тише. Вроде щупом тыкаешь, но бывало, что и щупом взрываешь… Недаром много людей потеряли…

А у кого мины лучше, у нас или у немцев?

Ну, у них более основательные. Вот эта шпринг-мина, конечно, штука серьезная. А у нас, что противотаковые мины в деревянных ящичках, что противопехотные – простая 200-граммовая коробочка. (Выдержка из наградного листа, по которому командир отделения 9-го Гв. ОБИЗ гвардии сержант Колобов В. С. был награжден медалью «За боевые заслуги»: «За время службы в 1-й роте тов. Колобов проявил себя как лучший командир отделения. Знающий в совершенстве свое дело, ему всегда поручаются самые ответственные боевые задачи. При разминировании Киришского плацдарма, благодаря отличному знанию мин противника, методов его установки, тов. Колобов с ходу разгадывал уловки врага. В землянках н. п. Н. Кириши лично обезвредил 27 мин-«сюрпризов». На сплошном разминировании обезвредил и снял танковых мин: TMI-35–272 штуки, и S-35–42 штуки. Дисциплинированный, храбрый и находчивый командир. При выполнении задания по восстановлению понтонного моста в районе Городище также отлично командовал отделением. Маскируя жд тупик в районе Жарок, с отделением выполнил задание на 150–180 %. Лично работал на верхнем креплении рам, показывал мастерство сапера, быстроту работы и выполнил задание на 280 %» – http://www.podvignaroda.ru)

Ну а после Белоруссии мы освобождали Литву, Восточную Пруссию, участвовали в штурме Кенигсберга. В Кенигсберге тоже в основном инженерной разведкой занимались. Город был здорово заминирован со всех сторон. Штурм продолжался трое суток, и все это время мы очень много занимались разминированием, земляной работой. (Некоторые подробности боев за Кенигсберг можно почерпнуть из наградного листа, по которому командир 9-го Отдельного Гвардейского батальона инженерных заграждений гв. майор Мешков Алексей Никифорович был награжден орденом «Богдана Хмельницкого» III-й степени: «9-й Гв. ОМШБ в период подготовки и в ходе боевых действий при штурме города и крепости Кенигсберг в составе 9 штурмовых взводов был придан в оперативное подчинение 343-й стрелковой дивизии. Батальон построил 8 штурмовых мостов через противотанковый ров, проделал 16 проходов в минных полях противника, оборудовал 1700 метров танковых колонных путей, разминировал и привел в проезжее состояние 8 километров улиц. Подорвал с гарнизонами противника: 2 форта, 19 подвалов и 26 домов. Снял на дорогах 8 фугасов, подорвал и разобрал 8 баррикад и 16 перекрытий, снял и подорвал 820 противопехотных и противотанковых мин…» – http://www.podvignaroda.ru)

Владимир Колобов с однополчанами

А после Кенигсберга пошли дальше – на Земландскую группировку. Там нам тоже крепко досталось. Потому что остатки этих частей надеялись, что их успеют эвакуировать в Пиллау, и сопротивлялись по-страшному. Так что войну мы закончили на косе Фрише-Нерунг.

А тяжелее воевать, зная, что не сегодня-завтра конец войны?

Нормально. Даже наоборот.

Как-то отметили Победу?

Отметили, конечно. Выдали по сто граммов, повар чего-то там сообразил.

Как считаете, что вам помогло выжить? Ведь столько времени на фронте, и ни разу даже не ранены.

Осторожность. Все время в напряжении, поэтому максимальная осторожность. Недаром про саперов есть такая поговорка – сапер ошибается только раз в жизни. Вот отсюда и идет: осторожность, знание матчасти, своего дела, ну, и повезло, конечно. О боге не думал, я же комсомолец. И не видел, чтобы на фронте кто-то молился. Некогда было. Ведь все время или в пути, или что-то делаем. На Волховском фронте до того были заняты, что по месяцу не то что не мылись, не раздевались… Спали или в палатке, а то и в снегу…

А верили, что останетесь живым, или думали, что погибнете?

Всякое было. В разных переделках пришлось бывать: и под минометный огонь попадали, и под артиллерийский, под бомбежки, это страшная штука. В чистом поле лежишь, он цыкает тут, тут, тут, а ты лежишь, воткнулся носом в землю, тут уж кому как повезет.

А что было самое тяжелое и неприятное?

Пожалуй, вся саперная работа – вся сложная, вся интересная. Помню, на Волховском фронте, чтобы продвигаться по этим Синявинским болотам, надо было делать фашинные дороги. Это рубятся не очень толстые деревья, из них делается вроде такого веника, их выкладывают, и по ним идут танки и техника… Но все-таки самое трудное – это разминирование, минирование, в общем, работы со взрывчаткой в ночное время.

А какие бои можете выделить как самые тяжелые?

Это наши первые бои на Волховском фронте. И сами бои сложные, постоянные стычки, да еще морозы страшенные. Там нам очень хорошо досталось… А вот на 3-м Белорусском уже меньше, а в Восточной Пруссии совсем легко.

Приходилось видеть результаты своей работы?

Нам это сложно видеть. Нас же, как только мины расставим, сразу перебрасывают на новое место.

А самому пришлось убивать?

Стрелять приходилось. Ведь когда мы вели разведку на переднем крае, там и смотришь, следишь, и стреляешь, но попал или нет, не знаю. И в атаки мы тоже не ходили, у нас черная работа, из-за угла…

Как вы считаете, могли мы победить с меньшими потерями?

Не знаю, но на фронте я как-то не думал, что мы неправильно воюем. Мы же не пехота, а саперы – это все-таки люди обученные, подготовленные. Необученных у нас не было. А то, что погибали, так что ж, всякое бывает на войне…

Как вы относитесь к Сталину?

Считаю, он свой долг выполнил. Если бы не он, то может, немцы нас одолели. А так, его жесткая, решительная и справедливая линия привела к Победе.

Какое впечатление осталось от Германии?

Бросилось в глаза, что в Восточной Пруссии деревень в нашем понимании не было. Были отдельные усадьбы – фольварки, и жили они, конечно, лучше нашего. Бедных хозяйств я там совсем не видел. Но чтобы что-то отметить… Мы же быстро наступали, некогда там рассматривать. К тому же мы ребята молодые, в хозяйстве не шибко понимали.

Были у вас какие-то трофеи?

Кроме часов, вроде ничего не имел. Совсем. Хотя знаю, что некоторые ребята что-то подбирали, китель там хороший.

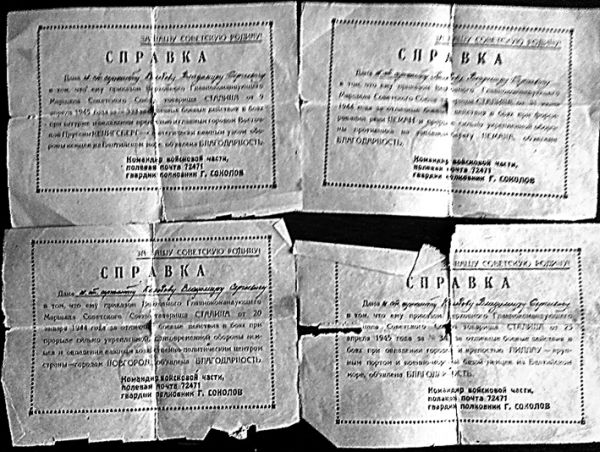

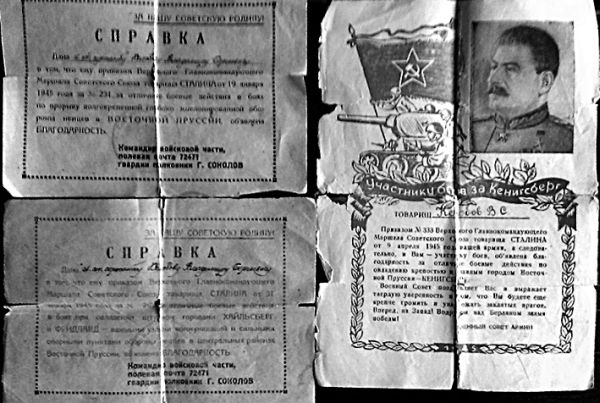

Благодарности Верховного Главнокомандующего

Как кормили: как на фронте?

Режима там никакого не было. Есть возможность, кормили. Но чаще всего раз в сутки. Рацион хороший. Суп обязательно, мясо. Чтобы голодать, я такого не помню. Американские консервы запомнились. В больших таких банках шпик нарезан длинными кусками, вытягиваешь, и он тянется. Я все никак не мог понять, как же они его в банку так пихают? И немецкое пробовали, ели все подряд.

А сто граммов часто выдавали?

Когда было, тогда и выдавали. Свою норму я выпивал. Здоровый тогда был, молодой.

В конце войны было очень много случаев отравлений техническим спиртом.

Об этом я слыхал, конечно, но у нас такого не было. Некогда было даже искать, все быстро, все на виду.

Вши заедали?

Вот на Волховском фронте, когда мы по месяцу даже не раздевались… И когда нас вывели под Москву на переформировку, то с нас первым делом все обмундирование содрали, прошпарили. Но вши надоедают, когда ты успокоишься и согреешься. Вот тогда они начинают ходить туда-сюда. А так и не обращаешь внимания.

Вы участник легендарного Парада Победы 1945 года. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Вскоре после Победы у нас провели отбор, и из нашего батальона выбрали троих: комбата Мешкова, старшего сержанта Александра Флягина и меня. Начали тренировки еще в Кенигсберге, и целый месяц, наверное, тренировались. Потом на поезде приехали в Москву. Поселили нас в казармах возле станции Коминтерна, а тренировались в разных местах. И на ВДНХ занимались, но чаще всего на набережной Москвы-реки. Обычно до обеда пять часов тренировались, а потом гуляли по Москве. Много ходили по музеям, на концерты, в общем, посмотрели Москву. Кормили просто отлично, каждый день по сто граммов на обед выдавали.

Владимир Колобов с фронтовыми друзьями: Василием Брусовым и Виктором Трошиным

А в день парада встали пораньше, получили карабины и каски. Привезли нас, тут дождик начался. А там же 11 сводных полков было, всех построили, и стояли часа два. В уборную бегали в ГУМ. Ну а потом парад начался, но мы сами мало что видели. Я шел в саперном батальоне в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта. Командиром батальона был подполковник Пешков. Прошли нормально, даже хорошо, правда, подбежать немножко пришлось, когда разворачивались у Исторического музея. У меня был рост 172 сантиметра, поэтому я шел в последнем ряду справа. А потом на банкет в Кремль от нас попали Флягин и Мешков, а мне не довелось. Зато в 2005 году довелось опять участвовать в параде на Красной площади.

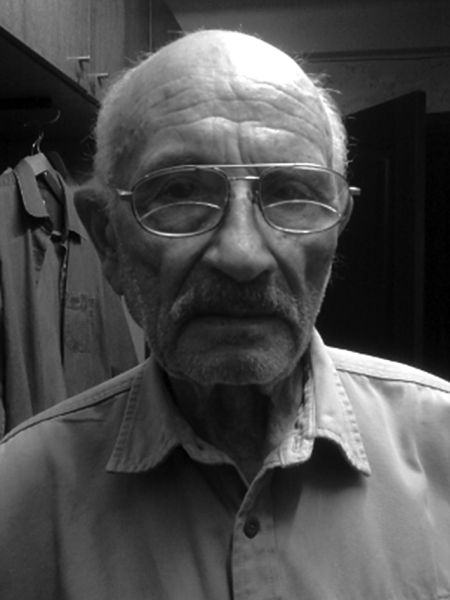

Колобов Владимир Сергеевич в наши дни

Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

После войны нашу часть вывели в Минск, и там на основе нашего батальона образовали учебный батальон. В его составе я еще послужил до августа 1947 года, дослужился до старшины.

А как вернулся в Пермь, месяц погулял и потом устроился на работу электриком в САМ (стационарные авторемонтные мастерские). Но через год устроился на ТЭЦ-6 и проработал там до выхода на пенсию. Вначале работал слесарем, потом окончил энергетический техникум и работал уже начальником смены, а потом и дежурным инженером. А закончил уже старшим инженером по технике безопасности.

Когда войну вспоминаете, о чем прежде всего думаете?

Гордость за свой народ! Потому что такая армада всю Европу захватила и на нас напала. Правда, сейчас у нас молодежь не шибко патриотичная. Но ничего, горе или угроза быстро перевоспитывают людей. Меня часто приглашают выступить, но я не особо разговорчивый. Но уж если выступаю, то всегда желаю молодым одного: «Желаю мирно трудиться на благо своего Отечества!» Не работать нельзя! Чуть-чуть отпустил себя, и все, пропал человек…

За помощь в организации интервью автор сердечно благодарит ответственного секретаря Пермского совета ветеранов Ташлыкова Геннадия Александровича.

Интервью и лит. обработка: Н. Чобану

Левин Натан Маркович

Левин Натан Маркович, Киев, 2013 год

Я родился в Чернигове 19 декабря 1927 года. Мой отец в это время был студентом в Киевском сельскохозяйственном институте, а мама училась на рабфаке. До войны мы жили возле театра имени Ивана Франко, в самом центре Киева. Наши родственники приняли нас к себе в квартиру, потому что их должны были «уплотнить». Отец работал инженером-торфяником, его звали Марк Львович, он был 1903 года рождения, умер в 1970 году. Во время войны папа воевал командиром стрелкового батальона, имел ранения, контузии. После войны тоже работал в Укрторфотресте, главным инженером, а когда начались гонения на евреев, его перевели в организацию, которая строила Южно-Украинский и Северо-Крымский каналы.

Помните день начала войны?

Хорошо помню. В тот день должен был состояться какой-то футбольный матч – я уже не помню, какой именно, но все стремились попасть на Центральный стадион. Отец был в командировке, а мама не хотела пускать меня на футбол, поэтому я сидел дома. Рядом с нашим домом, на улице Заньковецкой, находился военкомат, там висел репродуктор, по нему кто-то выступал, и вокруг собралось много людей. Мы, пацаны, туда побежали и тоже слушали.

Еще раньше моя мама работала на Днепре, на судостроительном заводе имени Сталина – до тех пор, пока не родился мой младший брат Изяслав. В 1935 году мама бросила работу, но поддерживала связь с заводом, и как только началась война, она туда побежала просить, чтобы нас эвакуировали. У нас в семье хорошо знали, что творилось в Германии с евреями, – мы слушали радио. Мама пришла с завода и сказала: «Не знаю, приедут за нами или нет, но из дома никуда не уходите!» И где-то в начале июля к нам вдруг подскочила машина с завода, мы почти ничего не успели взять – только документы и самое необходимое. Нас привезли на вокзал, посадили в поезд, причем комфортабельный (вагоны были пассажирские) и эвакуировали в Марийскую АССР, поселок Звенигово. Отец потом долго нас разыскивал и все-таки каким-то образом нашел в декабре 1941 года.

И вот мы эвакуировались. Зима была очень тяжелая, мы фактически голодали. Мама сразу пошла работать на завод, который выпускал авиабомбы. Я пошел в 7-й класс, но учеба была посредственная, рассказывать о ней особо нечего. Осенью 1942 года приходим в школу в 8-й класс. На стене висит большой красный плакат, написано: «Молодежь – к станку! Заменим отцов и старших братьев, ушедших на фронт!» Тут же стоял стол, и всех записывали в ФЗО, хочешь не хочешь – записывали. И вот мы прибыли в ФЗО № 2 учиться токарному делу. В этом ФЗО были допотопные токарные станки, сначала на них учили пацанов-фэзэошников, а потом забрали и отправили на завод. Там их быстро установили, и нас, всех пацанов из ФЗО, тоже кинули на завод. В ФЗО мы проучились от силы месяц. Меня поставили точить втулки на старинный американский станок, который назывался «Юнион».

Отец. Марк Львович Левин, 1945 год

Раз в две недели мы ходили в военкомат на допризывную подготовку, нас учили окапываться, учили рукопашному бою, проводили строевую подготовку. Я стал просить военкома, чтобы он меня призвал в армию добровольцем. Военком говорит: «Нет, сынок! Придет время – призовем!» Я Вам объясню, почему я хотел в армию. Когда освободили Киев, у нас пошел слух, что всех эвакуированных в Киев пускать не будут, и многие останутся там, куда их эвакуировали. Киев разбит, жить негде – поэтому оставайтесь на месте. А с военного завода уехать было вообще невозможно. Один мой знакомый киевлянин, года на два меня старше, просил военкома, чтобы его призвали, и тот сообщил в отдел кадров завода, что такого-то нужно отпустить для призыва. И как только он получил повестку, то поехал в Киев, чтобы призваться оттуда. А если ты призвался в Киеве, то потом в конце службы показываешь документ – ты киевлянин, едешь домой. И он поехал в Киев со своей мамой, а она была подругой моей мамы и сказала ей: «Мы уезжаем в Киев». Я запомнил это, и тоже стал проситься армию. Долго просился, и в один прекрасный день военком говорит мне: «Ну, пиши рапорт!» Я написал такие патриотические слова, что прошу призвать меня добровольцем, хочу бить врагов и все такое. Это было уже летом 1944 года, мне еще не было семнадцати лет.

Написал рапорт, прошло еще месяца полтора, дело уже шло к осени, и тут я получаю повестку: «Прибыть в военкомат, при себе иметь кружку, ложку и смену белья». Мама – в обморок. Не получилось так, как у нашего знакомого – что меня рассчитают и я поеду куда хочу. Кстати, военком записал меня 1926-м годом. Я думаю, что пошел на фронт «за того парня», – должны были призвать кого-то 1926 года рождения, а он или был нужен на заводе, или по каким-то другим причинам его сохранили. Может быть, решили оставить стоящего специалиста (а такие были – молодые парни), а может быть, по блату – мне это неизвестно. Тогда я об этом не подумал, а уже потом, когда поумнел, понял, что пошел на фронт вместо другого человека.

С нашего завода собралась целая команда, прибыли в военкомат, нас обмундировали – дали фуфайку, шапку-ушанку со звездочкой. Брюки давали огромного размера, никто их не брал, и обувь была такая, что ее никто не брал. Так мы в своей обуви и в своих брюках и призвались. Дали мне карабин – укороченную винтовку Мосина (с этим карабином я потом фронт прошел) и привели к присяге. Мне дали солдатскую книжку, и там было написано: «Левин Николай Маркович, 1926 года рождения». Я сказал, что меня зовут Николай, и меня записали Николаем.

Потом нас собрали двое старшин-фронтовиков с автоматами и пешком повели на железнодорожную станцию. Там нас накормили – и в вагоны. Вот сейчас показывают в кино – едут на фронт сибиряки, вагоны открыты. Ни хрена подобного – в вагонах двери были закрыты, станции проезжали без остановок. На станциях стояли, только когда паровоз заправлялся водой и углем. И то вагоны только чуть-чуть приоткрывали, подходят бабушки, продают нам молоко, что-нибудь еще. А так в поле остановят, дневальный по вагону выносит парашу, потом принесет нам бачок с кашей, и едем дальше по «зеленой улице».

Привезли нас на Сандомирский плацдарм, поместили в казармы. И там мы проходили курс молодого бойца в течение месяца. Каждый день учения с боевой стрельбой, почти каждую ночь нас гоняли на марш-броски, поднимали по тревоге. Тяжелое было обучение, а кормили очень плохо. Каждый день приезжали с передовой «покупатели», брали солдат. Из нашей команды сначала никого не брали – мы еще не были обстреляны как положено. Потом в очередной раз приезжают «покупатели», нас построили, и ходит представитель части, спрашивает нас – одного, второго. Подходит ко мне: «Что ты делал до войны?» Я рассказал, что окончил семь классов, потом два года работал токарем на заводе. «О, выходи!» – взял меня к себе. Оказывается, это был старшина из саперного батальона, фамилия его была Носов. Он мне сказал: «Вы назначаетесь в 275-й отдельный саперный батальон 172-й стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии». Дивизия входила в состав 13-й армии, 1-го Украинского фронта.