Полная версия

Ислам и Веды. Опыт сравнительного изучения суфийской и вайшнавской религиозных традиций

В Шримад-Бхагаватам приводятся такие картины ада: «Человек, родившийся в знатной семье, но пренебрегающий своими обязанностями и погрязший в пороках, после смерти низвергается в адскую реку Вайтарани. Эта река представляет собой огромный, заполненный нечистотами ров, который окружает адские миры и кишит свирепыми морскими чудовищами. Когда грешника бросают в реку Вайтарани, эти чудовища набрасываются на него и начинают пожирать его плоть, но из-за того, что жизнь этого человека была полна греха, ему не позволено покинуть тело. […] Потерявшие стыд мужья падших женщин попадают в ад Пуйода, который представляет собой океан гноя, испражнений, мочи, слизи, слюны и прочих нечистот. […] Их бросают в этот океан и заставляют есть всю эту мерзость» [30].

«Если человек, обладая знанием, лишает жизни нера– зумных существ, он, безусловно, совершает грех. Верховный Господь наказывает такого человека, низвергая его в ад под названием Андхакупа, где на него нападают птицы, звери, рептилии, комары, вши, черви, мухи и все прочие существа, которым он за свою жизнь причинил страдания» [31].

Шримад-Бхагаватам также приводит описание того, как развивается сознание живого существа, начиная с момента его нахождения в утробе и вплоть до самой смерти:

«После того как живое существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы жизни, которые предшествуют человеческой, оно, искупив таким образом свои грехи, вновь рождается на Земле, получая тело человека» [32].

Описание ада в Исламе

В Коране ад описывается отрывочно в различных аятах и сурах. Дополнительные описания ада можно встретить в хадисах. Рассмотрим описание преисподней в Коране: «В тот день Мы соберем благочестивых перед Милостливым почтенной делегацией, а грешников погоним в геенну, словно на водопой» (Мариям: 85–86).

«Нам лучше знать, кому более подобает гореть там. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях» (Мариям: 70–72).

«Их лица будет жечь огонь, и сведены их губы будут, в оскале зубы обнажая» (Му-минуун: 104) [33].

Как и в ведической традиции, адский огонь сопровождается напитком из гнойной воды или кипятка: «А впереди его ожидает геенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения» (Ибрахим: 16–17).

«Кто вечно в огне ада пребывает, кого поят кипящею водой, что разрывает внутренности их?» (Мухаммад: 15)

«И тех, которые знаменья Наши отвергают, поистине мы будем жечь в огне. И всякий раз, когда их кожа обгорит, ее заменим мы другой кожей, чтоб дать вкусить им наказание сполна. Поистине, Господь – Великий, Мудрый!» (Ниса: 56) [34]

«Если они станут просить о помощи (или дожде), то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» (Кахв: 29)

Как и в ведическом описании ада, в мусульманской традиции фигурирует некое дерево: «Ведь это дерево, что корнями в ад уходит. Плоды его ветвей подобны дьявольским главам, и от него они едят, и наполняют ими свои желудки. Потом же им дадут испить питье с кипящею водой. Потом – обратный путь в Огонь» (Соффат: 64–68).

«Когда в пылающий огонь они вступают, когда кипящею струей дают им жажду утолить» (Гошия: 4–5).

«У нас для них тяжелые оковы и огонь. И удавляющие яства, и мучительные кары» (Муззаммил: 12–13) [35].

Обратимся также к хадисам, описывающим адские миры. В одном из хадисов Пророка Мухаммеда дается картина ада, напоминающая ведическое описание ада Андхакупа: «В аду есть такие животные, толщина которых с верблюжью шею. Если они укусят один раз, место их укуса будет болеть и ныть сорок лет. Эти змеи и скорпионы будут вцепляться в людей, которые в этом мире имели плохой характер, были скупыми и угнетали людей» [36].

Таким образом, сравнительный анализ ведической и мусульманской картин ада показывает много общего. Однако существенное отличие заключается в том, что в традиционном Исламе ад описывается как наказание, которое наступает для всех людей одновременно после дня Страшного суда. А в ведической традиции и Страшный суд, и ад – это события, которые происходят не в определенное время, а после каждой индивидуальной жизни.

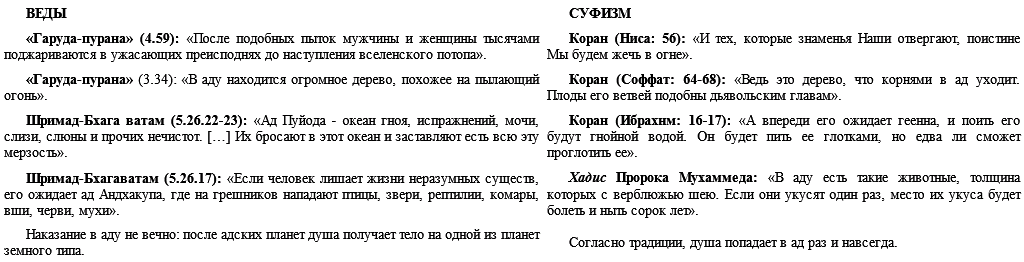

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОПИСАНИЯ АДА В ВЕДАХ И ИСЛАМЕ

2.4. Описание души в Ведах и Исламе

Душа и тело в ведической философии

Личность в ведической философии – это душа. На санскрите – джива. Санскритский глагольный корень джив означает «быть», «оставаться живым». Душа описывается в Бхагавад-гите (2.20) следующим образом: «Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело» [37].

В «Шветашватара-упанишад» дается такое описание души: «Хотя душа временно пребывает в материальном теле, все же она представляет собой очень тонкую, трансцендентную субстанцию. Размер души меньше одной тысячной кончика волоса. Хотя крошечный размер души сравнивается с материальным размером, она полностью духовна, и ее предназначение – служить безграничному Господу» [38].

Согласно ведической философии, вечные души, придя из духовного мира в материальный, одевают на себя оболочку материального тела и под влиянием иллюзии (майи) начинают отождествлять себя с материальным телом. Место расположения души в теле – область сердца (хрит-падма). Веды утверждают, что основная проблема дживы в том, что ее вечная природа скрыта под телесным покровом, и вследствие этого ложного самоотождествления душа вынуждена страдать. Поскольку физическое тело подвержено болезням, старению и смерти, то отождествление с ним приносит вечной душе страдание в материальном мире. Бренность материального тела, с одной стороны, и неудовлетворенное желание занять верховное место, с другой, заставляют дживу, покинув очередное тело, рождаться в новом. Таким образом, попытки занять главное место становятся причиной бесконечных перерождений в круговороте самсары.

Душа описывается как бессмертная, то есть не имеющая начала или конца. Таким образом, она не создается Богом. Согласно Ведам, она является частицей Бога.

Веды сравнивают Бога с океаном, а душу – с каплей воды из этого океана. Иными словами, в качественном отношении душа подобна Богу. Это означает, что ей присущи те же качества, что и Богу. Но в количественном отношении душа безгранично мала, тогда как Высшая Душа, Бог – безгранично велик. Душе присущи качества Высшей Души, но в ничтожной степени. Например, Бог обладает абсолютной красотой, и душа тоже может проявлять красоту, но в определенных пределах. Бог обладает полным знанием, и у души может быть некое знание, но не такое глубокое и исчерпывающее, как у Бога. Таким образом, вопреки утверждениям, что индуизму присущ антропоморфизм – уподобление Бога человеку, – мы обнаруживаем теоморфизм – подобие человека Богу. Бог – это источник всего, в том числе и всех прекрасных образов, и облик человека только отражает Его собственный образ.

Душа и тело в cуфийской теологии

Как и Веды, Ислам говорит о дуализме человеческой природы, которая представлена сочетанием духа (рух) и материального тела. Это положение суфии обосновывают аятами Корана:

«И вот сказал Господь твой ангелам: „Я сотворю человека из звучащей, из глины, облеченной в форму. А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите ему, поклоняйтесь“» (15:21–29).

«Это – ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, который прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины, потом сделал потомство его из капли жалкой воды, потом выровнял его и вдунул в него от Своего духа и устроил вам слух, зрение и сердце. Мало вы благодарны» (32:5–9) [39].

В Коране природа человека рассматривается как совокупность двух начал: материального сотворенного тела и вечного духа.

Дух человека является неотделимой частью духа Аллаха. В то же время Коран говорит о подчиненном положении человека по отношению к Аллаху. То есть, хотя человек и сотворен Аллахом и происходит от Него, он все же не является с Ним единым целым, а занимает положение слуги. Коран неоднократно описывает зависимость человека от воли Аллаха и устанавливает положение человека как слуги Бога.

Согласно суфийской психологии, высшим началом в человеке является рух – дух. Дух этот расположен в области сердца (калб), и природа его божественна, то есть именно дух в пробужденном состоянии способен приблизиться к Богу, поскольку в качественном отношении имеет ту же природу, что и Бог, но отличается от Него малыми размерами и ограниченностью. Дух этот в человеке, еще не достигшем совершенства, находится в спящем состоянии и отождествляет себя с земным миром. Этому отождествлению способствует низшее начало в человеке – ан-нафс ал-аммара («душа, побуждающая ко злу»). Первейшим условием прогресса человека в духовной жизни является объявление войны своей низменной природе. Человек, желающий стать настоящим суфием, обязан обуздывать свой низменный инстинкт (нафс) посредством аскез и самоограничений. Аль-Газали считал сердце носителем духовной субстанции, поэтому именно оно в человеке считается божественным элементом, частью транс– цендентного бытия. Психические силы человека сопоставляются со срединным миром, а физическое тело человека, существующее в рамках материального мира, считается частью материального бытия.

Аль-Хамадани так описывал душу: «Услышь и узнай о том, какое отношение имеет душа к телу – пребывает ли она внутри или вне его. Увы, дух находится и вне мира, и в нем. […] Дух не находится в мире и не находится вне мира. […] Бог также не связан непосредственно с миром, но и не отделен от него.

В наши дни есть три мнения относительно понятия действительности и истинности души и тела. Первое – человек состоит из формы, то есть тела, так как Бог сотворил человека из семени и глины. Так считают простые люди. Вторая группа людей – ученые, которые, опираясь на слова Корана „всех людей сотворил по одной форме, а лучший вид и форму придал душе“, под словом „человек“ понимают и тело, и душу как единое целое. Третья группа видит суть человека в душе и считает, что он состоит из души. Тело же, говорят они, является носителем души. Форму (тело) они не считают сущностью человека, тело является как бы лошадью, а душа всадником. Не может быть, чтобы лошадь была одинакова по сути с всадником. Если кто-то сидит на лошади, то он и лошадь – различные существа.

Слепой считает, что сама клетка есть птица, а зрячий – что клетка создана для птицы» [40].

Аль-Газали описывал бессмертную душу как ту, что существует до вселения в тело и после его гибели. Подобно ведической литературе и Платону, аль-Газали утверждал, что до своего вселения в тело душа находилась в трансцендентном мире – «мире сверхчувственного и скрытого», где она непосредственно созерцала Бога. Однако, вселяясь в тело, душа переходит в плоскость низшего мира – «мира явного и осязаемого» (алам ал-мулк ва-м-шахада). В этом мире человеку кажется, что он узнаёт что-то новое, однако в действительности он просто припоминает то, что знал. Поэтому человек, согласно учению аль-Газали, должен постараться вспомнить свое изначальное состояние в мире трансцендентном.

В «Эликсире счастья» аль-Газали описывает человеческую личность как состоящую из двух противоположных начал: «Если ты хочешь познать и узнать себя, тогда знай, что тебя сотворили, и сделали это из двух вещей. Одна – та внешняя оболочка, которую именуют телом и которую можно видеть внешним взором. Другая – внутренняя суть, которую называют нафс (араб. «душа»), джан (перс. «душа») и дил (перс. «сердце») и которую можно познать внутренним видением (басират-и батин), но невозможно увидеть внешним взором. Истина твоя – та внутренняя суть. Все, что есть кроме нее, все это принадлежит ей, являясь ее войском и слугами. Мы будем именовать ее сердцем. И когда мы поведем разговор о сердце, тогда знай, что под ним будем иметь в виду истину человека, которую иногда можно называть духом (рух), иногда душой (нафс). Под таким сердцем мы подразумеваем не тот кусок плоти, что расположен в левой стороне груди, – он не представляет никакой ценности. Им обладают и верховые животные, и мертвецы, его можно увидеть внешним взором. Все, что можно увидеть воочию, принадлежит этому миру, называемому миром свидетельства (алам-и шахадат)» [41].

Таким образом, в «Эликсире счастья» аль-Газали разграничивает душу и тело как два противоположных начала, поэтому понятия души, духа и сердца употребляются им в одном значении, обозначающем духовную субстанцию.

Аль-Газали считал именно духовную субстанцию изначальной и приоритетной и потому всячески подчеркивает ее ценность: «Истина сердца – не от мира сего. Оно пришло в мир чужестранцем для перехода. А тот – внешний кусок плоти – служит ему средством передвижения и орудием. Все члены и всё тело есть его войско, а оно царствует над всем своим телом. Мистическое познание Всевышнего, созерцание всей красоты Его присутствия является его качеством. Перед ним есть обязанности, к нему обращены проповеди, для него существуют упреки и наказания, у него бывают подлинное счастье и настоящее несчастье. Во всем этом тело следует ему» [42]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.

2

Сейтахметова Н.Л. Человек в мусульманской культуре средневековья. Дис. д-ра философ. наук. – Алматы, 2000. – 270 с.

3

Bhavisya-purana, Pratisargaparvan. – Bombay: Venkateshwar Press, 1959. – 235 р.

4

Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: АНСпринт, 1990. – 512 с.

5

Абдель Салам аль-Манси, Сумайя Афифи. Значение и смысл Корана (40:78). – М.: Сауримо, 2002.

6

Ма́зхаб – школа шариатского права в Исламе. В настоящее время среди мусульман-суннитов распространение имеют четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты.

7

Ахмад ибн-Ханбал, Муснад, 5/266.

8

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.

9

Ведическая методология – прамана-таттва (санскр. прамана – измерение) – первая из 16 категорий ведической логики (ньяи) и важнейшая категория всей индийской эпистемологии (науки о познании), означающая «достоверные источники знания».

10

Памятники письменности Востока: Упанишады. Пер. с санскрита,

11

Corbin H. Histori of Islamic philosophy. – London: Tr.L. Sherrard, 1993. – 14 p.

12

Бхагавад-гита как она есть. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1990.

13

Бхактивинода Тхакур. Даша-мула-таттва: десять эзотерических истин Вед. Пер. с англ. В. Чикаловец. – 2-е изд. – М.: Философская Книга, 2010. – 192 с.

14

Курбанмамедов А. Эстетическая доктрина суфизма (Опыт критического анализа). – Душанбе: Дониш, 1987. – 108 с.

15

Этот момент также интересен в связи с одной из ценностей ведической цивилизации. Дело в том, что в ведической традиции молоко считается пищей святых и называется «религией в жидком виде».

16

Коран (53:13–16): «И видел он Его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела. У Него – сад прибежища. Когда покрывало лотос то, что покрывало» (Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.).

17

Абу Хамид аль-Газали. Воскрешение наук о вере. Пер. с араб., исслед. и коммент. В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1980. – 376 с.

18

Айтжанова А.К. Концепция человека в философии аль-Газали. Автореф. дис. канд. философ. наук. – Алматы, 2005. – 24 с.

19

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.

20

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.

21

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998. – 398 с.

22

Базовая мера длины в ведической литературе. Равна примерно 13,8 километра.

23

Шримад-Бхагаватам. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2009. – 624 с.

24

Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.

25

Абу Хамид Газали. После смерти. Пер. К. Кияз. – Б., 2009. – 167 с.

26

Абу Хамид Газали. После смерти. Пер. К. Кияз. – Б., 2009. – 167 с.

27

Коран. Пер. акад. И. Ю. Крачковского. – М.: Раритет, 1990.

28

Ведическая книга смерти. Гаруда Пурана Сародхара: древнеиндийский трактат. Пер. с санскрита С.М. Неаполитанского. – М.: Амрита-Русь, 2006. – 160 с.

29

Ведическая книга смерти. Гаруда Пурана Сародхара: древнеиндийский трактат. Пер. с санскрита С.М. Неаполитанского. – М.: Амрита-Русь, 2006. – 160 с.

30

Шримад-Бхагаватам (5.26.22–23). Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1999.

31

Шримад-Бхагаватам (5.26.17). Пер и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1999.

32

Шримад-Бхагаватам (3.30.34). Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1994.

33

Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.

34

Коран. Пер. с араб. Г.С. Саблукова. – 3-е изд. – Казань.: Центральная типография, 1907. – 1179 с.

35

Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.

36

Шримад-Бхагаватам. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2009.

37

Бхагавад-гита как она есть. Пер. и коммент. А.Ч. Бхактиведанты Свами. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 2012. – 1050 с.

38

Сатсварупа даса Госвами. Очерки ведической литературы. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1989. – 98 с.

39

Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. – М.: СПИКПА, 1990. – 511 с.

40

Суфийская мудрость. Сост. В. Лавский. – М.: ИП «Лотаць», 1998.

41

Хисматулин А. Классическое суфийское сочинение «Кимийа-и саадат» (Эликсир счастья) Абу Хамид аль-Газали ат-Туси (1058–1111). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 224 с.

42

Хисматулин А. Классическое суфийское сочинение «Кимийа-и саадат» (Эликсир счастья) Абу Хамид аль-Газали ат-Туси (1058–1111). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 224 с.