Полная версия

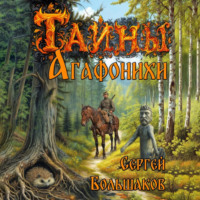

Тайны Агафонихи

Сергей Большаков

Тайны Агафонихи

Часть I. Глава 1. Агафон и Шиха

Едва солнце опустилось за лес, как из норы, укрытой корнями высокой ели, вылез крупный ёж. Непрестанно нюхая воздух, он отправился на охоту. Его тело, постоянно находившееся в движении, требовало пополнения энергии. Потому ёж радовался любой возможности схватить и тут же съесть жука, червяка, упавший плод дикого дерева. Всё шло в дело. Двигался зверёк быстро, но, почувствовав преграду или уткнувшись в нее, останавливался, принюхивался, и, сориентировавшись, двигался дальше.

Агафониха была лесом небольшим, но выделялась тем, что была «еловым островом» в окружении разномастных заболоченных лесов, где господствовали осина, берёза, да два вида ольхи – обыкновенная и «чёрная». Последняя отличалась от своей родственницы всем своим видом: формой ствола, листвой, а главное, древесиной. Ольха обыкновенная была почти прямоствольным деревом с серой корой и мелкими простенькими листиками, которые, казалось, не очень прочно держатся на ветке. Ее ветки ломкие, хрупкие, обламывающиеся под собственной тяжестью даже при слабом ветре. «Чёрная» же ее сестра выделялась кривостволием и совершенно иной кроной, формируемой рифлеными листьями, лишь отдалённо схожими с листьями обыкновенной ольхи. Считалось, что «чёрная» ольха —дерево Болотея, и растёт оно только в соседней с Агафонихой Шихе. Старожилы Верхнеситья рассказывали легенду о том, как девушка по имени Шиха отправилась в лес за ягодами и забрела в здешние глухие места. Испугалась, думала, никогда не выйдет к людям, но, на её счастье, встретилась с Агафоном, добрым, отзывчивым юношей. Он пожалел девушку, вывел её из леса к Сити, рассказал, как выйти к поселению людей и дал при этом обещание, что навсегда отделит тёмный еловый лес от леса светлого – лиственного. А чтобы леса не смешивались, назовёт «тёмный» лес своим именем, а «светлый» – именем девушки. С той поры, несмотря на то, что леса стоят бок о бок, но, как в Шихе не растут ёлки, так и в Агафонихе трудно встретить берёзу, осину, или ольху.

В далёкие времена имя Шиха было достаточно распространенным в округе, а вот Агафонами мальчиков не называли. Говорят, что боялись того, что, навсегда отделив свой лес от леса девушки, Агафон тем самым обрёк себя и всех носителей имени на одиночество и безбрачие. Жители окрестных деревень помнили об этой легенде и твёрдо верили, что Шиха, несмотря на большую заболоченность, лес – «светлый». А Агафониха – «тёмный», нехороший, связанный с Болотеем. А чтобы придать этим поверьям больший вес, говорили, что Агафон – сын Болотея, и, чтобы отдалиться от родителей, сын решил сделать столько добрых дел, сколько будет достаточно для полного разрыва с отцом. Потому-то он и принял крещение, став Агафоном. Какое имя юноша носил прежде, никто не знает.

Часть I. Глава 2. Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты!

Иван Журавлёв слыл в Малых Смёнках человеком отчаянным и шебутным. Был молод и горяч, как говорится. Если где какая заваруха, скандал, драка он везде – первый. Отец недовольно ворчал, глядя на жизнь сына, чесал в бороде: «Что из парня получится!?» Вроде, жизнь для потомка мужик налаживал долгие годы, старался. Двупоставную мельницу построил: один уровень – мельница, другой – толчея. Уважаемые хозяева —Журавлёвы. Род их давно окреп, разросся. Двоюродные братья, что в Литвинове, что в Задорье, зажиточное хозяйство имеют. Особенно те, которые в Задорье.

Как стали помещики «скидывать» землю, которую не могли обслужить, купили тамошние Журавлёвы солидный кус, стали настоящими, крепкими землевладельцами. В округе их стали даже помещиками называть. А что? По крепости, по широте не уступают братаны многим нынешним дворянам, и даже с прежними могли бы потягаться. Тамошние племяши на дворянок посматривают, им крестьянки уже неинтересны. А мой охламон только и может драться да хулиганить. Всех и интересов.

Предложил ему как-то поехать вместе в Кой на ярмарку, так сказал, что нет желания, что если нужда есть что-то продать, так ближе в Лаврово в базарные дни выбраться. Близко, и выручка ничуть не меньше. В Кою же – одна суета. Целый день потеряешь, лошадей загонишь, а на поверку привезешь домой пару бумажек да рупь с полтиной серебром. Ведь и не поспоришь с парнем! Какие ноне ярмарки, базары? Советы у власти!

Деревенские надеялись: перебесятся города Петроград с Москвой и угомонятся. А столицы вернутся к нормальной жизни – вся Россия успокоится. Хватит уже кровь мужикам пускать. С немцами, австрийцами сцепились, отвели душеньку! Раком страну поставили. Теперь вот друг друга лупцуем почём зря, конца-края не видно! Моему Ваньке пора скоро придёт, в строй поставят, а там кто знает, куда-зачем!

Словно сердце чуяло беду, посыльный привез распоряжение из уездного Кашина четверым парням из Малых Смёнок явиться в течение пяти дней для прохождения воинской службы. Вот как теперь быть, что делать? Переживает отец, мать места себе не находила и без этого, а теперь что? Ванька-то никак не реагирует, вида не подаёт, но заметно, что и у него душа не в покое. А тут ещё вести пришли, что смута в Ярославле и в Рыбинске. Значит, война вот уже совсем рядом. До Пищалкина рукой подать, а там по железной дороге полтора-два часа – и вот он, Рыбинск! В Бежецке, рассказывают, тоже смута, Красный Холм тревожится, а он вовсе под боком, пешком напрямую пара перекуров. В Сонкове у железнодорожного моста взорвали эшелон с боеприпасами, которые везли повстанцам в Рыбинск и Ярославль. Вот вам и Советская власть. Дождались, здравствуй! Царь им мешал, подавай революцию! Горло драли все, кому не лень. Доорались, мать их в дышло! Так и думал, что ничего хорошего не будет.

Под вечер объявился Ванька, сказал, что в Кашине, вроде, спокойно, надо ехать. С ним в кампании братья Егор да Митька Зубачёвы и ещё Пашка Яшин.

– Не маловато ли четверых? Грозились не экономить, собирались брать всех без разбора, – то ли сказал, то ли задал вопрос сыну Тимофей. – Вы там, робяты, держитесь друг друга. Может, и не печалью, а радостью дело обернётся? Не вы первые, не вы последние! Нашему поколение выпадал солдатский жребий, теперь ваш черёд.

– Ничего, прорвёмся! – ответил сын.

– Что-то очень лихо ты, сынок, настроен. Не к добру! Война – это не деревенская драка, куды как сурьёзнее дело!

Только тут Тимофей понял, откуда берётся сыновья бравада – от самогонки. Сначала не обратил внимание на сивушный дух, идущий от парня, а теперь, вроде, и не стоит, выяснять почему-зачем. Хлебнул, видимо, на гулянье. В другой раз обязательно отчитал бы, вправил мозги, но сейчас не время. «Сын – мужик уже, раз на службу определят не сегодня-завтра. Я и сам бы выпил на его месте…»

Ваньке не понравилось напутствие отца. Вспомнил, как летом, года два назад зашли к ним в деревню цыганки. Он, вместе с другими ребятишками, на бегу пристал к одной из цыганок: «Погадай!». Не стал бы он донимать женщину, но слышал, что та только что на его глазах посулила Катарушке, озорной его соседке, безбедную жизнь. счастье и удачное замужество. Захотелось, чтобы цыганка и ему так же щедро «насыпала» счастья и удачи, вот и привязался. Чуть за подол её не хватал. Цыганка наконец остановилась, взяла его руку, стала водить по ладони своим смуглым пальцем, украшенным большим золотым кольцом с огненно-красным камнем, что-то еле слышно шептала губами, шла дальше. В конце деревни он решил сделать последнюю попытку, снова вплотную подбежал и, подняв глаза, пролепетал неуверенно:

– Я не понял, не расслышал, что меня ждёт?

Думал, что женщина сейчас начнёт браниться, наговорит гадостей и разной цыганской ерунды, разбирайся потом, что она имела в виду.

«Зря я к ней пристал», – решил он и собрался было отстать, уйти в сторону дома, но цыганка вновь взяла его руку, развернула ладонью вверх, доверительно прижалась к нему бедром, так, что он заметно разволновался, сбился с шага, решив, что хватит гаданий, пришла пора, как советовала бабушка, обматерить цыганку и идти своей дорогой. Ничего такого он сделать не успел, цыганка торопливо бросила в его сторону слова:

– Недолго тебе, парень, по земле ходить осталось! Сам себе беды накличешь! Берегись Агафона, сына Болотея. Не ходи к нему ни днём, ни ночью, ни зимой, ни летом. Там, рядом с ним, твоя погибель!

*****Сын недолго стоял подле отца. Побыл, и незаметно, словно растворился в воздухе, исчез. Тимофей налил в чашку горячего кипятка из самовара, щедро разбавил душистой, тёмной заваркой из маленького заварочного чайника, продолжил размышлять о жизни:

– Народа в наших Смёнках, конечно, заметно меньше, чем в Больших, но не стоит ровнять их народ и наш! Наш из всего Верхнеситья – особый! В наших Смёнках, например, чайная имеется, а что есть в Больших? Ничего! Разве только можно вспомнить Святочный пруд, из которого берут воду для кухни. И здесь Малые в выигрыше – до Сити полкилометра, хоть в сторону Литвинова, хоть в сторону Маркова или Молодей. Речная вода, по-любому, лучше, чище прудовой, хоть и говорят, что в том пруду, который в Больших Смёнках, ключ бьёт, и для очистки воды серебра набросано щедро. А также воду в нём батюшка освящает. В деревне гордятся, утверждают, что пьют круглый год «святую» воду. Возможно, в воде их кроется какая-то сила от её освящения, а вот проку от пары горстей серебряных монет нету. Только дурак станет кидать серебро в большую лужу. Если только Болотея тем задобрить захочет. Так Болотей на Горбашке обитал, если судить по разговорам стариков. А от Смёнок Больших Горбашек даже дальше будет, чем от Малых. Стоят же и те и другие Смёнки на одном Белозёрском тракте, как Литвиново и Задорье. Тракт способствует развитию деревень, помогает мужикам подняться. Спасибо ему за это.

Часть I. Глава 3. Малосмёновское восстание

Утром мама с особенной заботой кормила сыночка, старалась угодить. Кто знает, когда ей снова доведётся потчевать Ваню? Ещё не забрезжила заря, а она хлопотала у печи, гремела ухватами, то открывала, то задёргивала занавеску на большом кухонном окне. «Не выспится сынок», – с сожалением вздохнула она. Но, даст Бог, и там, в солдатах, найдётся время и место отдыхать! Да, и не неженка он у них, приспособится к любым испытаниям.

Сыновья молодость совпала со сложным временем. Не позавидуешь! Ей тоже в девках пришлось несладко. Ломала хребет сперва дома, потом в семье мужа. Всей и радости от молодости – память о первой любви. Вспоминать-то, в принципе, нечего. Фёдор всего два раза проводил с «беседы» до её дома. Ни разу не поцеловал, даже не попытался. Всё равно воспоминания о тех минутах согревали сердце все последующие годы.

*****Сама она была родом из деревни Нестерово. Отец – Пётр Михайлович Лыков порадовался, когда родители Тимофея прислали сватов. Знал, что Малые Смёнки – богатая деревня, а сваты в той деревне из первых людей. Он и сам был на короткой ноге с покойным барином Ростиславом Турчаниновым, выполнял разнообразные его поручения.

За это Ростик однажды подарил Петру диковинный столовый набор, состоявший из бесполезных в крестьянском быту предметов: тарелок, неострых ножей, тяжеленных ложек и непонятно для чего предназначенных вилок.

– Это тебе, Петя, на добрую память! Владей, и помни о наших товарищеских отношениях. Дочка подрастёт, отдашь ей в приданое. Девка, судя по всему, получится справная, – доверительно нашёптывал дворянин. – Жаль Бог не дал мне наследника, а то бы, ей-бо, породнились! – громко хохоча, хлопал себя по располневшим ляжкам Ростик.

*****Свадьбу сыграли громкую, вся округа гуляла так, что небу было жарко. Через год родился Иван. Любил внук и смёновского деда, но нестеровский был понятнее, ближе, роднее. К нему Ванька часто бегал в гости, хоть и не самая простая дорога была, оставался ночевать, и многое перенял от деда Лыкова. С чьей-то подачи те, и другие Смёнки с детства называли Ивана Лыко, по фамилии нестеровского деда. Мальчишка не спорил и не обижался, казалось, даже напротив – гордился прозванием. «Журавлёвых хоть пруд пруди, а Лыковы только в Нестерове», – высоко задирая подбородок, говорил Иван, наученный делать так любимым дедом.

Характером Ванька тоже походил на того дедушку. Такой же решительный до бестолковости и прямой, как свежепиленная доска. И упрямый. Если что решил про себя, не переубедить, не свернуть. Но в последнем оба его деда походили друг на друга, могли дать друг другу фору.

– Лыко! Лыко! – тряс его за рукав и кричал едва не в самое ухо Митька Зубачев, – Ещё самогоночки хлебнёшь? Я враз сбегаю. У тётки Мани можно купить сколько хочешь, только деньги давай! Они весной по недосмотру зерно подморозили, потому решили на самогон пустить, чтобы добру не пропадать. Наверное помнишь, рагой воняло, к дому не подойдёшь. А недавно дядька бате на пробу приносил самогон. За вечер так «напробовались», что пришлось растаскивать по лавкам, на полати не полезли, боялись свалятся, переломают себе руки-ноги.

Митька задорно смеялся, словно рассказывал о чём-то невероятно смешном.

– На! – Иван сунул безжалостно смятый червонец в руку друга. – Ступай! Да быстрее возвертайся, я не собираюсь всех вас дожидаться!

Лыко имел в виду брата Митьки и Павлуху Яшина, которые тоже решили быстренько смотаться в деревню, забрать что-то из одёжи, прихватить ещё провизии. Ушли, но пока так и не вернулись, где-то запропастились. Какая это, к лешему, дисциплина? Бардак! Как служить будем, когда от дома на километр отошли и разбежались кто куда.

Напрасно он переживал, скоро все собрались ровно в том месте, где расстались.

– Ну что, братцы, тють-тють хлопнем «эликсира»? – спросил по-прежнему весёлый Митька.

Кружек доставать не стали, прикладывались по очереди к высокому узкому горлышку бутыли, наполненной почти полностью мутным вонючим содержимым. Чихали, кашляли, отплевывались, пихали в рот очищенные головки лука, перемежая их с копчёной свининой и солёно-кислым домашним сыром. Хорошо сидеть, но следовало идти в волостное управление, доложиться о прибытии, ждать дальнейших указаний. Хорошо, что идти недалеко – плёвое дело! Решили ещё по глоточку – и в путь!

Здание управления стояло на берегу реки, так, что не сразу разберёшь, относится оно к Литвинову, Маркову или Малым Смёнкам. Впрочем, никто таким вопросом не задавался. Волость издавна именовалась Литвиновской, хоть ни Малые Смёнки, а тем более Марково, не уступали ему ни по числу жителей, ни по выгоде расположения. Различие одно: Литвиново и Марково прихода Богоявленской церкви села Богоявление, а Малые Смёнки в приходе Вознесенского храма села Задорье. Вот и вся разница. Шли недолго, но и за эту недолгую дорогу ещё пару раз приложились к бутыли. Самогон делал своё дело – общение стало более оживленным, выражения резкими, то и дело звучал мат.

*****Управление оказалось закрытым на замок.

– Красная Армия отменятся! – попробовал пошутить кто-то из призывников.

– Не хотят, как хотят! Напрашиваться не будем!

Крики становились всё громче, пошли угрозы кому-то воображаемому в здании, и всё это перемежалось прикладыванию к бутыли. Павлуха, подняв с земли кусок дерновины, запустил его в окно, стекло тихо звякнуло, но выдержало удар. Тут же все последовали примеру Яшина. Наконец один из призывников, сделав широкий замах, швырнул содержимое руки так высоко, насколько хватило силы. При этом поскользнулся, упал всем прикладом на землю, смешно вякнув встревоженным нутром. Из-за закрытой двери послышалась страшная ругань. Оказалось, внутри находился сторож.

– Будете хулиганить, сообщу куда следует! – визгливо прокричал охранник слабым старческим голосом, чем вызвал общий смех призывников. Лучше бы охраннику сидеть тихо, не выдавать своего присутствия. Лыко, до этого почти не участвовавший в бузе, подбежал к двери, дёрнул замок, повторил снова и снова. Остальные немедленно пришли на помощь. Пытались вывернуть накладку вместе с пробоем. Не получилось.

Неудача только раззадорила. Вот уже откуда-то появился в руках стальной прут. «Работа» закипела. Эх ты, удаль молодецкая! Когда дужку замка вывернули с корнем, восторг окончательно затуманил разум. Все четверо рванули по коридору, по пути открывая все двери подряд и роняя всё, что под руку попадало. Если дверь не открывалась, выбивали ногами, срывали с петель.

*****Сторожа нашли в самой дальней от входа комнате. Долго разбираться не стали – схватили за ворот, поволокли по коридору к выходу, для пущей бравады матерились и хлопали дверьми.

– Раз, дед, ты не пустил нас в Красную Армию, придётся тебе отдуваться за всех четверых. Ты ещё молодой! – смеясь, сказал Митька, ударив наотмашь ладонью по редкому седому пушку, клочками держащемуся на затылке старика. – А мы выпьем за твоё здоровье!

– Дай и ему хлебнуть. Пусть взбодрится! – сказал Лыко. окончательно переставший соображать.

Сторож с перепугу отдал все ключи от внутренних помещений и от сарая, служившего складом. Внутри парни обнаружили солдатские сапоги, шинели и разнообразные головные уборы, начиная от треухов, заканчивая суконными шлемами, впоследствии названных будёновками. За пазухой много не унесёшь, но каждый старался использовать её по полной. Когда поняли, что от суконных шлемов проку мало, стали тщательнее копаться в вещах, делая упор на обувь. В хозяйстве, конечно, всё сгодится, но обувка всегда в особой цене у крестьян. Здесь любая пара – спокойствие на несколько лет вперёд. Иван прихватил две пары сапог, прикинув размер на глаз, без примерки. Не в лавке, некогда ерундой заниматься: «Нам с батей не подойдут, найдём, куда пристроить!»

*****Непонятно, как в деревне распространяются слухи, но скорость их распространения и границы охвата неспроста зовут «сарафанным радио». Стали выходить из сарая на улицу, а там уже толпа народа! Шумят, ругаются – митингуют. Говорят все разом и сразу обо всём. Какой-то рябой дед заботливо гладил сторожа по голове и, крепко обнимая, старался унять лихорадочную тряску незадачливого охранника. Громко сказал всматриваясь в лица малосмёновских призывников:

– Теперь вам, ребятки, надо брать ноги в руки и тикать куда подальше! Вы теперя, милые, – бунтовщики. навроде Разина или Пугачёва. Милости от Советов не ждите. По всей Руси – гражданская война полыхает, а вы, стал быть, – кровные враги нонешней власти! Бегите в Рыбинск, там, говорят, восстание – Советскую власть гонят взашей! Повезёт, так там и за героев сойдёте.

Который-то из братьев Зубачёвых кричал, что никакие они Советской власти не враги. Как раз наоборот – шли в Красную Армию, воевать за новую власть, защищать её.

В толпе горько пошутили:

– Могёт быть, так и было, но чутка промахнулись – пришли не по адресу! Теперь долго эту кашу расхлёбывать придётся.

Горланили долго. Нашлись даже те, кто призывал скинуть новую власть, объявить всю волость свободной республикой.

– Верно-верно! – подхватил тот же, кто шутил только что. Видимо, скептический настрой мужик всегда носил в кармане:

– Провозгласим себя республикой, выберем царя и объявим войну России! Гулять так гулять! Ни к чему мелочиться.

Во всей этой суматохе Лыко искал и никак не мог найти смысл. Хотелось понять суть происходившего. В душе было полное смятение. Ему стало страшно. Он привык хулиганить: то в огород к соседям залезет, то ез1* на речке «поднимет», то заберёт срубленные дрова на Барском берегу и сожжёт их в костре. Но всё, что было раньше, это – глупые шалости. За них самое большое наказание – порка дубцом. Да и то, отец давно не прибегал к такому наказанию, понимал, что сын взрослеет, и дубец уже пора забыть!

Иван знал, что сейчас всё намного серьёзнее, и последствия содеянного будут куда страшнее, чем дубец. Видимо, действительно, придётся вместо Кашина ехать в Рыбинск. А там – как получится. Два раза не умирать! Да, если честно, и одного раза не хочется. «Если обойдётся, никогда, ни за что больше к бутылке с алкоголем не прикоснусь!» – осознавая свою вину, он низко опустил голову и очередной раз посмотрел на толпу.

И он увидел того, кого искал глазами и желал увидеть более других – батю! Тот стоял, потупившись, упирая подбородок в грудь, задумчиво вращал глазами, переводя взгляд с пасмурного неба, на людей, на здание управы, на темнеющую вдалеке деревню.

«Батя, только сейчас я начал понимать, как я тебя уважаю, как люблю! – мысленно обращался сын к отцу. – Я не осознавал, что именно ты та “стена”, за которой всегда спокойно, тепло и уютно. За ней нет места тревогам и душевным терзаниям. Никакой другой человек не может дать этого, ни мама, ни даже дед! Каким же дураком я был, не понимая, не ценя это, легко меняя на никчемные поступки и бессмысленную браваду. Батя, клянусь! Больше такого никогда не будет! Я многое сегодня понял, многое переоценил. Жаль, что сейчас не вернуть прежнюю жизнь. Я сжёг, разрушил все мосты. Поэтому выбор невелик, осталась одна дорога – бежать в Пищалкино, садиться в поезд и ехать до Рыбинска, чтобы начать там новую жизнь, без ребячьей дурости и ненадёжного “авось”».

Казалось, что отец понимал его. Еле заметно кивнул, показал сжатый кулак со стороны ладони – держись. мол, сынок: «Держись, я с тобой и не осуждаю тебя!».

«Теперь пора!» – сказал себе Лыко и стал пробираться сквозь толпу к реке. Он не желал теперь ни встреч, ни разговоров, потому уходил тихо, незаметно, не останавливаясь, не давая себе даже минуты на отдых, чтобы перевести дыхание.

Он не слышал, как их односельчанин, революционный матрос Лебедев выступал с пламенной речью, взывая сохранять спокойствие и не устраивать беспорядки.

Матрос говорил, что контрреволюция повсеместно поднимает голову, стремится повернуть Россию вспять, но этого не случится, потому, что народ наконец-то взял власть в свои руки и никому её не отдаст. Иван видел краем глаза, как его товарищи по несчастью притворно хлопая в ладоши, боком выбирались из кольца митингующих, часть которых утомилась слушать революционные речи, пробиралась к складу и растворялась в тёмном проёме распахнутых настежь дверей.

*****Лыко постепенно приходил в себя. Несмотря на большую дозу самогона, выпитого им вчера, похмелье его не мучило. А быстрый шаг, непрестанное движение ускоренно гнали кровь и помогали насытить организм кислородом. Через полчаса он уже обошёл Литвиново стороной, вышел к старому помещичьему дому. Не останавливаясь, уходил всё дальше от своего неправильного прошлого, устремляясь в светлое будущее. В поле за деревней приметил большой стог соломы, решил, что не мешает отдохнуть. Быстро соорудил нору, забрался внутрь её, выбрал удобное положение и быстро уснул. Снился ему дед, весёлый и молодой. Иван не сразу понял, что это дед. Но тот похлопал его по плечу и спросил:

– Почему давно не навещал? Совсем забыл дедушку! – говорил он с укором. – Нехорошо, очень нехорошо!

– Так ты же умер, – оправдывался Иван. – Ты в могиле, а дом твой в Нестерове стоит с заколоченными окнами.

– А ты всё одно приходи. Я жду! Я – Лыко и ты – Лыко, мы должны быть вместе, рядом.

Затем деда сменила цыганка, которую донимала деревенская ребятня, та, что сделала страшное пророчество, о котором он не вспоминал с того самого дня, когда представительница бродячего народа предостерегала: «Берегись Агафона – сына Болотея!».

Парень почти начисто стёр в памяти тот случай, а слова цыганки если и вспоминал, то лишь как дополнение к ощущению её соблазнительно тёплого бедра.

Проснулся от разноголосия заливистого собачьего лая. Не сразу сообразил, где он, почему лежит в соломе. Не успел как следует вспомнить события минувшего дня, как его осенила догадка: «Лежать некогда, нужно бежать!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

ез – искусственное перегораживание реки для ловли рыбы. Две жерди, бревна перекидываются от берега до берега «сшиваются» между собой, крепятся частыми кольями, досками, брусом, вбиваемыми в дно как можно глубже с обеих сторон брёвен. Остаются «незашитыми» одно-два «окна», куда ставятся плетёные из дубцов лозы ловушки – вятры. Просвет между жердями плотно трамбуется льнотрестой так, что по этой утрамбовке можно спокойно проходить человеку среднего веса (вехнесит.).