Полная версия

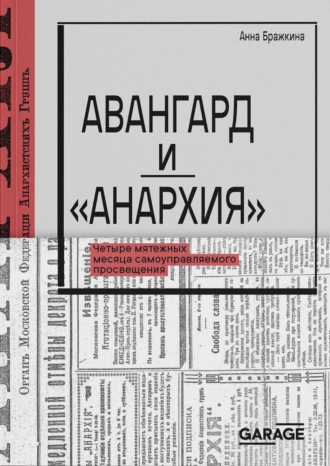

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

Братья Гордины продолжили борьбу. В сентябре Вольф начал издавать газету «Свободная коммуна», орган петроградских и кронштадтских анархистов-коммунистов. Редакция его, к слову, заняла редакцию газеты черносотенцев «Живое слово» (ул. Троицкая, 23), через которую и был запущен фейк о том, что «Ленин – немецкий шпион»[21]. Там Вольфу удалось выпустить два номера.

А его брат Аба в том же сентябре выпустил в Москве первый номер общественно-литературной анархистской газеты «Анархия».

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ «АНАРХИИ»Название «Московская федерация анархистских групп» обнаружилось в политическом поле 13 марта 1917 г. В этот день решили объединить свои усилия несколько небольших молодежных групп, до этого действовавших в подполье, – всего 81 человек[22].

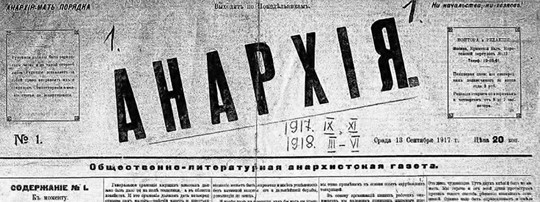

Первый номер газеты «Анархия». 13 сентября 1917 г.

Источник: ГПИБ

Но наибольшим влиянием в городе пользовалась Лефортовская группа анархистов во главе с неким Алексеем, во МФАГ не входившая. Ее деятельность сильно оживил Нестор Махно, который вышел из Бутырской тюрьмы 2 марта 1917 г. и сагитировал вступить в группу нескольких каторжан[23]. Время от времени в Лефортовской группе появлялся харизматичный Владимир Бармаш. А. Ветлугин (Владимир Рындзюн), который зря доброго слова ни о ком не скажет, вспоминал о Бармаше: «Свобода от каких бы то ни было программ, громадный голос, темперамент пророка, знание толпы, чувство вольта, требуемого в данный момент, уменье оборачивать словечки противника в свою пользу – во второй период революции, когда обозначилась ненависть к именам и заслугам, – эти качества вознесли его до положения истинного народного трибуна, каким никогда не был даже Троцкий, не говоря уже о Маклакове, Церетели, Керенском»[24].

Однако, когда Аба Гордин прибыл в Москву 1917 г., МФАГ фактически развалилась. Известно только, что некоторые активисты организации участвовали в демонстрации и митинге 4 июля 1917 г.[25]

Из всего «мартовского» ресурса в воскрешенную МФАГ вошла группа анархо-синдикалистов железнодорожников (Казимира Ковалевича), Лефортовская группа (Владимира Бармаша) и оставшийся в одиночестве, кажется, от «Студенческой группы», некий Т. Пиро, чья персона до сих пор не идентифицирована специалистами. Все они, а также Аба Гордин и Герман Аскаров (его товарищ по петроградским начинаниям), готовили первый номер «Анархии». Ответственность за выпуск газеты взял на себя Бармаш.

Газета была двухполосной, еженедельной. Материалы Абы в первом номере, вышедшем 17 сентября 1917 г., подписаны августом 1917 г. Первые три номера благопристойно печатались в типографии Г. В. Васильева (Тверская-Ямская, 22), специализировавшейся на выпуске научной литературы по гуманитарным дисциплинам.

КНЯЗЬ, КОНТОРЩИК И ВИКЖЕЛЬБольшинство текстов в первых номерах «Анархии» писали Аба Гордин и Казимир Ковалевич.

Ковалевич был конторщиком типографии управления Московско-Курской, Нижегородской, Муромской и Окружной железной дороги[26] (ул. Басманная, 11). Он также был секретарем потребительского союза «Кооперация», созданного в 1915 г. и объединившего рабочих четырех указанных железнодорожных линий[27].

Это анархо-синдикалистское новшество[28] ввел в железнодорожное дело прогрессивный князь Д. И. Шаховской[29]. Дед Дмитрия Ивановича был декабристом, сам он в студенческие годы увлекся толстовством и «свободной педагогикой», устраивал народные библиотеки, боролся с голодом и мором, стал масоном и кадетом, избирался в Думу. Обе дочери князя тоже были активистками кооперативного движения в городе Дмитрове, а старшая, Анна Дмитриевна, – еще и секретарем Кропоткина, а также секретарем, референтом, а потом и хранителем наследия академика В. И. Вернадского, создателя учения о ноосфере[30]. К началу 1917 г. общество «Кооперация» было самым крупным кооперативом Европы – в нем состояли 10 тысяч человек[31].

Шапка газеты «Воля и думы железнодорожника». 16 апреля 1917 г.

Источник: РГБ

Литературно одаренный и собранный Казимир Ковалевич был правой рукой Шаховского. Когда произошла Февральская революция, Шаховской устроил рабочим встречу с министром путей сообщения Некрасовым. От рабочих-железнодорожников министра приветствовал Ковалевич. Все они вместе – министр, князь-общественник и рабочие – решили учредить Всероссийский железнодорожный союз и передать его исполкому часть контрольных и рекомендательных функций по управлению железными дорогами[32]. Так появился Викжель – Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза. Газеты, в зависимости от политической ориентации, называли его то «железнодорожным парламентом», то «железнодорожными советами».

В преддверии съезда Всероссийского железнодорожного союза[33] вышел первый номер газеты «Воля и думы железнодорожника». Главой ЦК Московско-Курской линии на съезде в апреле избрали слесаря-электрика Сергея Двумянцева, а его замом – того же Казимира Ковалевича[34].

Вскоре от этих воли и дум железнодорожного совето-парламента заболит голова и у запутавшегося Временного правительства, и у властных большевиков, и у мятежного Корнилова, и у вероломных немцев[35].

В конце сентября 1917 г. Двумянцев с Ковалевичем возглавили стачку на своей железнодорожной линии[36], превратили «Волю и думы» в штаб рабочего протеста; взяли главредом известного анархиста Даниила Новомирского[37] и грозили с газетных полос Временному правительству.

Как раз в эти дни Ковалевич вошел еще и в редсовет новой газеты «Анархия», став вторым по писательской активности, после Абы Гордина, автором газеты[38].

В марте 1918 г. в «Анархии» появился и Двумянцев[39]. Благодаря ему и Ковалевичу рубрика «Железнодорожное дело» была самой последовательной и насыщенной в газете.

АНАРХИЗМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВНомера газеты «Анархия» с четвертого по седьмой (2–23 октября 1917 г.) и книги МФАГ выходили в типографии Издательской комиссии Московского совета солдатских депутатов (ИК МССД). Совсем недавно это была типография Троице-Сергиевой лавры, одна из крупнейших в России. Но в конце июля председатель Издательской комиссии МССД, некий Прокофьев, взял ее у лавры «в аренду», угрожая оружием, то есть фактически экспроприировал[40].

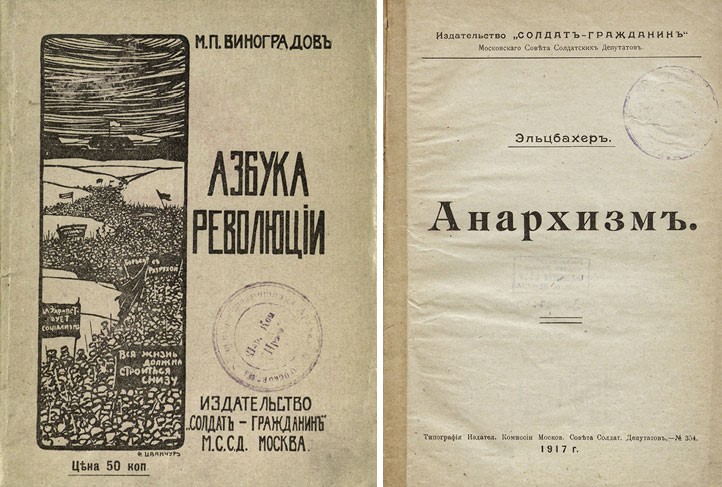

Издательство выпускало массовую (тираж до 100 тысяч экземпляров) газету МССД «Солдат-гражданин», выходившую с марта 1917 г. Скоро и само оно стало называться так же. При этом издательство открыто специализировалось на анархистской литературе. До конца года тут были выпущены книги известных теоретиков анархизма Михаила Бакунина, Пауля Эльцбахера, Гектора Цокколи, а также Толстого и его последователей, плюс к тому сборник стихотворений и песен анархистов, анархистские сказки и брошюры, посвященные текущему политическому моменту[41].

С. 17 (30) мая вплоть до Октябрьской революции МССД возглавлял Василий Ефимович Урнов (1882–1957), эсер и пропагандист синдикализма и кооперативизма. Василий Урнов окончил Народный университет имени Шанявского по истории и экономике, был автором «Справочника кооператора»[42] и работы «Потребительская кооперация в хлебном деле»[43], которая до сих пор остается одним из базовых источников по истории вопроса. Но после Октябрьской революции 36-летний Василий Урнов из политики ушел. «Почувствовал, что надо уходить, и ушел»[44]. Главным трудом своей жизни он считал книгу «Воспитание нового человека», которую не окончил[45]. Вслед за Урновым из типографии МССД пришлось уйти и «Анархии».

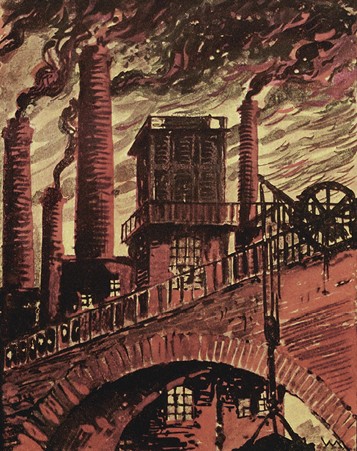

Анархистские издания издательства «Солдат-гражданин» Московского совета солдатских депутатов.

Источник: РГБ

Вплоть до Октябрьской революции МФАГ, кроме газеты, выпускала в бывшей лаврской типографии под своей маркой книги Петра Кропоткина[46] и, возможно, некоторые другие. Издательскую программу МФАГ вел Владимир Бармаш.

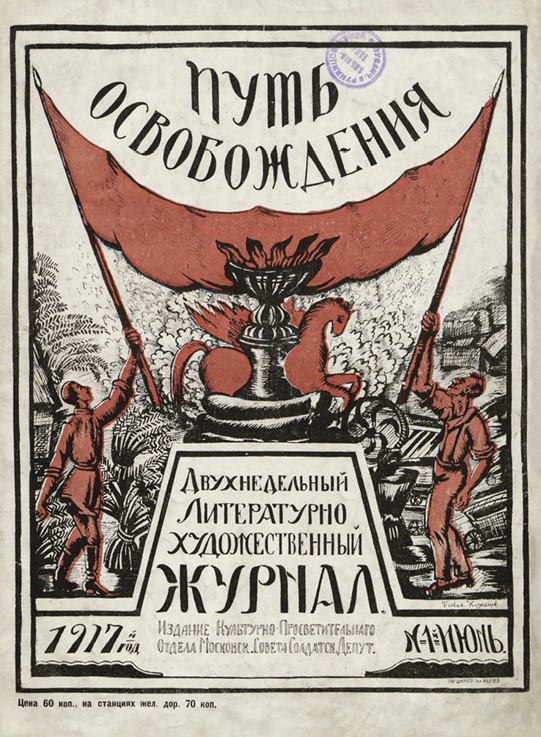

«ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ» ЧЕРЕЗ «МИР ИСКУССТВА»Титульным изданием «Солдата-гражданина» в 1917 г. был двухнедельный литературно-художественный журнал культурно-просветительного отдела МССД «Путь освобождения».

Первый номер журнала «Путь освобождения» органа Культурно-просветительной комиссии Московского совета солдатских депутатов. Автор обложки – художник Павел Варфоломеевич Кузнецов.

Источник: РГБ

И сама Культурно-просветительная комиссия (КПК МССД), и ее журнал были «горьковскими». Комиссию с февраля 1917 г. возглавляла Елена Малиновская[47], давняя соратница Максима Горького по Нижнему Новгороду.

Редакция журнала в своем обращении к читателям в народническом духе выражала намерение «углублять в русском народном читателе его культурно-просветительские стремления». Тут же имелись произведения самого Горького. Редактором был назначен толстовец Борис Манджос – он написал для первого номера о народничестве Радищева. Установочную статью «Что такое демократическое искусство» дал передвижник Николай Досекин. Обложку второго номера сделал передвижник Александр Моравов. К участию в журнале приглашены передвижники Станислав Жуковский и Михаил Пырин.

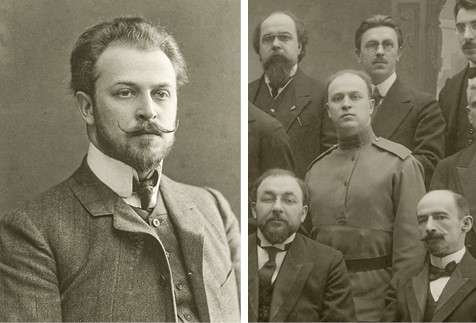

Создатели Народного дома и Общества по распространению начального образования в Нижегородской губернии: Зинаида Штюрмер, Екатерина Пешкова, Павел Малиновский (сидят); Алексей Горький, Елена Малиновская, Ричард Штюрмер (стоят). 1903 г.

Источник: ЦГАКФФД СПб

Но писателями-реалистами и художниками-передвижниками журнал не исчерпывался. Не менее важную группу его авторов составляли модернисты: из поэтов присутствовал Валерий Брюсов, критику давал Игорь Грабарь, а художественным редактором был назначен «голуборозовец» Павел Кузнецов, освобожденный из армии и назначенный главой художественной секции МССК[48]. Он же сделал и обложку первого номера «Пути освобождения».

Маджос также намеревался привлечь в журнал художников «Мира искусства», с которыми Максим Горький сблизился при попытке учредить Министерство искусств в марте 1917 г.: Александра Бенуа, Константина Коровина, Владимира Аралова, Николая Крымова, Николая Ульянова, Михаила Яковлева, критиков Якова Тугендхольда и Абрама Эфроса; из литераторов – Константина Бальмонта, Алексея Толстого, Ивана Шмелёва, Ивана Белоусова[49].

В сентябре 1917 г. Культурно-просветительная комиссия МССД намеревалась расширить свою деятельность. «Мне поручили составить план работы секции и подобрать контингент лиц, способных читать доступные лекции, проводить экскурсии по музеям и галереям. Все это должно было быть подано не сухо и холодно… поднимало бы его ‹народ›, развивало вкус и желание самому проявлять себя в искусстве», – вспоминал Павел Кузнецов[50]. В сентябре – октябре КПК МССД организовала 35 экскурсий для 1500 солдат в Румянцевский, бывший Александра III, Исторический музеи, Грановитую палату, Третьяковскую галерею.

15 октября 1917 г. Второй съезд культурно-просветительных организаций Московского военного округа разработал образцовую структуру деятельности КПК (лекторские курсы, школа для неграмотных, библиотека, издательство, театр)[51]. Но работу всего этого Кузнецов наладить не успел – через неделю произошла Октябрьская революция.

ОСМЁРКИН: ВЫСТАВКИ ДЛЯ РАБОЧИХЛетом 1917 г. Художник Александр Осмёркин, воспитанник «Бубнового валета», только что окончивший Чугуевское военное училище и направленный в КПК МССД[52], начал проводить ежемесячные выставки в рабочем Замоскворечье: «Свободное искусство» (июнь), «Творчество» (июль), «Жемчужное солнце» (сентябрь). Все они проходили в салоне «Алмаз» (ул. Валовая, 21).

Александр Осмёркин по окончании Чугуевского военного училища. 1917 г.

Источник: РГБ

Кроме самого Осмёркина, в этих выставках участвовала небольшая группа художников: Э. Э. Лисснер, Д. Г. Соболев, А. Н. Волобуев, П. Фатеев, Д. М. Шохин, В. А. Гальвич, М. Я. Калмыков, Г. В. Лабунская, М. П. Наумова. Все они работали в разных художественных направлениях – от исторической академической живописи (Лисснер) и символизма (Соболев, Фатеев) до авангарда (Осмёркин, Лабунская). Галина Лабунская, как и Осмёркин, участвовала в авангардистских выставках еще с 1914 г. (например, в выставке «№ 4: футуристы, лучисты, примитивисты») и теперь, как и он, состояла в левой федерации Профсоюза художников-живописцев Москвы. Лабунская оказалась самым продуктивным деятелем этой группы – всю жизнь работала в сфере художественного образования, в 1931 г. основала первый в мире Музей детского рисунка.

Выставки в Замоскворечье пользовались большой популярностью среди рабочих и солдат. Особенно ценились публикой работы Алексея Николаевича Волобуева, одного из активистов «Московской пролетарской художественной студии», о которой сегодня ничего не известно. Газеты выставки Осмёркина хвалили: «Видна работа и стремления у группы молодых художников, поставивших себе целью и организацию общедоступных выставок в местах, населенных рабочим классом. Открытие прошло успешно, в первый день было куплено 40 холстов и посетило около 300 человек»[53].

Похоже, эта серия выставок была первым в России опытом по сознательному устройству «пролетарского искусства».

СОЛДАТСКИЙ МАЛЕВИЧ: ПРОЕКТ НАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВВ августе 1917 г. в Культурно-просветительной комиссии Московского совета солдатских депутатов появилась еще одна художественная структура – во главе с Казимиром Малевичем. Располагалась она в Кавалерском корпусе Кремля, то есть прямо в Оружейной палате[54], и, похоже, была довольно автономной организацией КПК МССД.

В Кремле в это время квартировала часть рот 56-го запасного пехотного полка, в котором с 1916 г. служил по призыву Малевич[55]. Кем и когда он был прикомандирован к КПК МССД, неизвестно. Оставался ли он при этом в полку или был от этой службы освобожден, тоже неизвестно.

Комитет пропаганды 56-го полка на митинге, 1917 г.

Источник: ГИМ

Известно только, что еще до Октябрьской революции он разрабатывал для КПК проект Народной академии художеств и для его запуска планировал провести благотворительный аукцион по продаже картин народных художников, а также ряд спектаклей и концертов. Это следует из листовки, которую он распространял официально от имени КПК МССД[56].

Заявленная цель академии была такова: «Дать возможность художественного воспитания массам, доселе ее не имевшим, не только художественно образовать лиц, пожелавших посвятить себя той или иной отрасли прикладного искусства, то есть художественного ремесла, но и дать возможность самого широкого самоуправления и выявления таланта так называемых художников-самоучек»[57]. Характерно, что в журнале КПК МССД «Путь освобождения» действительно начали публиковать работы художников-самоучек.

Обучение в Народной академии предполагалось строить традиционно:

1. Центральный класс художественной грамотности (для всех).

2. Специализация по двум направлениям и внутри них – по классам: чистое искусство (живопись, скульптура, архитектура, литература, музыка и драма) и художественное ремесло (декоративная живопись, фарфор, литография, гравирование, обработка дерева и камня, орнаментика, гончарное дело, оркестровый класс, хоровое пение, изготовление музыкальных инструментов, кройка, шитье, вышивание, художественное ткачество).

Предполагалось, что в районных центрах будут открываться филиалы академии – для «пропаганды искусства и привлечения новых членов в ряды творцов»[58].

СОЛДАТСКИЙ ТЕАТР ЛЕОНТЬЕВА И УЗУНОВАЛетом 1917 г. в КПК МССД образовалась театральная секция, на основе которой позже возник Солдатский театр. Его первый спектакль – комедия А. Островского «Бедность не порок» в постановке И. И. Леонтьева с декорациями Петра Узунова – был показан в бывшем саду «Аквариум» в самый канун Октябрьской революции, 25 октября[59]. Константин Фамарин в «Театральной газете» особо отмечал работу декоратора: «Сцена запущенная, холодная, темная сцена „Аквариума“, точно преобразилась, точно живой водой вспрыснули ее, и она ожила. И заговорила всем своим выразительным аппаратом – рампами, софитами, декорациями, световыми эффектами. Заговорила нюансами, полутонами, переходами, создавая электрической светотенью такие настроения, которым могла бы позавидовать любая, самая оборудованная, сцена»[60].

Рабочие и солдаты, собравшиеся на спектакль «своего театра», показали себя с самой лучшей стороны: «Чуткая, затаенно следящая за ходом действия аудитория, до того напряжена, что, например, сцену примирения в последнем акте встречает аплодисментами. Как отрадно было видеть блестящее опровержение того ходячего взгляда, будто народной аудитории нужна какая-то особая подчеркнутость, какая-то особая приспособленность. Нужен просто хороший, не фальшивый, спектакль, ибо фальши эта аудитория не потерпит». Рецензент замечает, что «простые и открытые души нового зрителя ищут в театре не „рокфора с червями“, а здоровую захватывающую, увлекающую эмоцию»[61].

Эта здоровая эмоция, видимо, была романтической: художник Петр Узунов пришел в театр из моря. «П. Г. Узунов, совсем персонаж повестей А. Грина, он и актер, а в прошлом и моряк к тому же, очень молчалив, но если заговорит, то слушать его рассказы о людях моря хочется без конца»[62]. Судя по описаниям в «Театральной газете», декоратор Узунов не был чужд авангардистским решениям сценической архитектуры.

Может быть, это важно: некоторое время (1912–1913) женой Узунова была художница Евгения Ланг, дружившая тогда с Маяковским и Бурлюком[63]. И хотя сама Евгения считала футуризм «кочевряженьем», ее муж Узунов вполне мог находиться под влиянием футуристов.

Не исключено, что опыты Солдатского театра МССД принимал во внимание Алексей Ган, который той зимой начал делать в профсоюзе булочников собственный Пролетарский театр.

Газета «Анархия» тем временем пополнилась ценным работником: с третьего номера (25 сентября) тут появился Лев Чёрный[64]. Он не только публиковал статьи, но и стал секретарем редакции[65]. Прошедший каторгу и эмиграцию, Чёрный в быту был блаженным – нищим, как Велимир Хлебников, сострадательным и деятельным, как Альберт Швейцер.

ЛЕВ ЧЁРНЫЙ, СВЯТОЙ СЕКРЕТАРЬВ то время Чёрный, наряду с Владимиром Бармашем и Алексеем Солоновичем, входил в оргкомитет Федерации союзов работников умственного труда, органом которого был журнал «Клич». Редактировал «Клич» уважаемый «профессор анархизма» Алексей Боровой[66]. Черный был одним из ведущих авторов этого журнала, а вместе они были его учредителями.

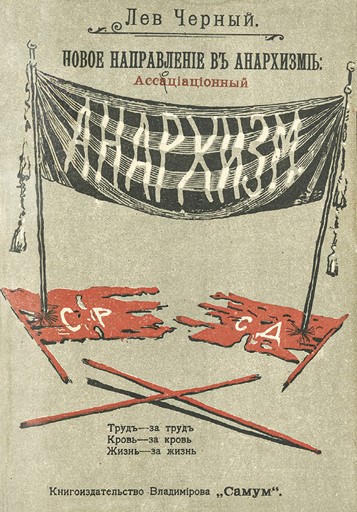

Обложка первого издания книги Льва Чёрного «Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм». М.: Книгоиздательство Владимирова «Самум», 1907.

Источник: РГБ

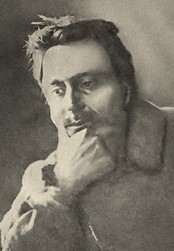

Лев Чёрный

Источник: Чёрный Л. Новое направление в анархизме. 2 изд. Нью-Йорк: Изд. рабочего союза «Самообразование», 1923

Еще в 1907 г. он опубликовал свой программный труд «Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм», в котором делал ставку на способность людей к свободным и справедливым договоренностям («ассоциированию»). Он продолжил эту тему в «Анархии». Показательна в этом отношении его статья «Аграрный вопрос в 21 тезисе», в которой повествуется о том, каким образом люди, в зависимости от своих психических особенностей, могут мирно договориться о получении достаточного пропитания с земли. Для этого, писал Чёрный, ВСЮ землю первым делом необходимо полностью экспроприировать и справедливо распределить между ВСЕМИ гражданами (на детей пай считался по отдельным формулам)[67]. Бармаш, за спиной которого имелась не одна реальная экспроприация (как деньгами, так и натурой), тоже давно мечтал об этом, но отлично знал, чем такое обычно заканчивается. «Редакция оставляет положения статьи на ответственности автора», – приписал он.

БУЛОЧНИК-АНАРХИСТ ФИЛИППОВМежду тем редакции «Анархии» и «Клича» пошли на сближение. В № 5 «Анархии» опубликовано объявление о лекции Борового, которую тот собирался прочесть в большой аудитории Политехнического музея от имени МФАГ. В № 6 (16 октября) появилась реклама книг издательства «Союз труда», в котором издавался Боровой и его соратники.

Редакция «Клича» для наших анархистов была дверью в другой мир. Эта дверь открывалась в дом Дмитрия Филиппова на Воздвиженке, 8, где все стены были завешаны картинами, а сами художники, поэты и прочие интеллектуалы появлялись по субботам и «анархистствовали»[68].

Хозяин салона, Николай Дмитриевич Филиппов, был крупнейшим московским булочником. И то ли всему виной популярность Льва Толстого, то ли Филлипов в какой-то мере симпатизировал христианскому анархизму толстовского типа – во всяком случае, свое фирменное угощение он назвал именем этого писателя[69].

Высокомерная рецензия в журнале «Клич» (1917. № 3. С. 48) на альманах «Временник», в котором среди прочего опубликованы математические пророчества Хлебникова о революции 1917 года

Фантик от фирменного конфекта «Лев Толстой».

Источник: Ярославский художественный музей

Филиппов и сам был поэтом. В 1917 г. он выпустил сборник стихов «Мой дар»[70], отказавшись от авторства и распространяя книжку бесплатно, как политическую прокламацию.

«Мой дар» открывался серией жестоких городских романсов о тяжкой рабочей доле, при этом имитировал дизайн роскошных журналов «Золотое руно». Макет книги, иллюстрации и заставки сделал Владимир Маят – знаковый архитектор московского модерна, спроектировавший когда-то легендарную виллу «Черный лебедь» для Николая Рябушинского, издателя журнала «Золотое руно».

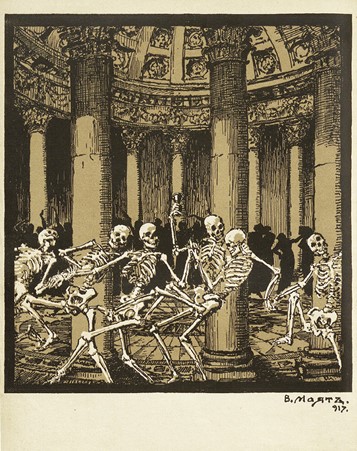

Иллюстрации из книги стихов Филиппова «Мой дар».

Источник: РГБ

Бодрящая смесь богемы, толстовства и синдикализма была духом филипповского салона.

Похоже, Филиппов журнал «Клич» и финансировал. Во всяком случае, об этом прямо говорит Сергей Кара-Мурза[71], к тому же книга Филиппова и журнал Борового выходили в одном и том же издательстве (Н. В. Петрова), а книга рекламировалась в журнале (№ 4).

РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА ОТ БОРОВОГО«Клич» был органом Федерации союзов работников умственного труда, которую с мая 1917 г. создавал Алексей Боровой, самый масштабный, по личному мнению автора этой книги, «посткропоткинский» теоретик анархизма. В своем учении Боровой еще во времена революции 1905–1907 гг. переплавил принципы самоутверждения Штирнера, бунта Бакунина и взаимопомощи Кропоткина, что до него казалось теоретически невозможным. И еще много чего неожиданного переплавил Боровой в своем учении. Теперь он дерзал разобраться с классовой природой интеллигенции. По всему выходило, что в сферах производства смыслов тоже имеются эксплуататоры-капиталисты и эксплуатируемые пролетарии. Федерация работников умственного труда призвана была прояснить этот вопрос и объединить последних против первых для дальнейшей самозащиты и самоосвобождения.

Идеолог анархизма Алексей Боровой, в 1917 г. – лидер Федерации союзов работников умственного труда.

Источник: ГМИРЛИ и РГАЛИ

Отделять интеллектуалов-буржуев от интеллектуалов-пролетариев следовало научно, лучше с цифрами в руках. Но скажем прямо – тогда это было невозможно технически. Политэкономия культуры и сегодня остается темой едва тронутой. А по тем временам она и вовсе была исключительно полем всевозможных спекуляций.

В рекламе Федерации союзов работников умственного труда комплекс ее задач определялся так: «Защита автономной личности и творческого самоутверждения; объединение, организация и защита классовых интересов трудовой интеллигенции»[72].

И всё же работники умственного труда, которых пытался между двумя революциями 1917 г. сплотить вокруг себя Боровой, крупной преображающей силой для русского народа не стали. Впрочем, и мелкой тоже. Но благодаря журналу «Клич» в политическое поле вернулись наиболее бодрые фигуры русского декадентского анархизма и общественные деятели начала 1910 -х: Константин Вентцель с его «Декларацией прав ребенка», Лев Чёрный с идеей «проектного человека», Алексей Солонович с реабилитациями Люцифера, А. Ветлугин (Владимир Рындзюн), будущий образцовый циник русской эмиграции в США, эсер Яков Браун с его социологией «культурных поколений», поп-бунтарь Иона Брихничёв с его догадками о программной греховности церкви, умеренный социалист-реформист Ваган Тотомианц с поисками хорошего, кооперативного, интеллектуализма. Алексей Боровой обладал особой способностью создавать тесные «надпартийные» интеллектуальные социально-политические коммьюнити. «Его» круг авторов, породивший так много экзотических (по тем, да и по нынешним временам) социальных идей и прожектов, еще ждет своих исследователей.