Полная версия

Выход из парабиоза: новый путь в терапии аутизма. Исследование

Инфекции и хроническое воспаление в горле сильно влияет и на психоэмоциональное состояние. Это может вызвать раздражительность, тревогу, а также повлиять на восприятие окружающего мира, а также переключить вегетативную функцию в симпатическую активность. Существует связь между физическими и психоэмоциональными нарушениями, и воспаление в горле с провоцированными этими ощущениями может привести к общей нестабильности в восприятии, когда человек начинает воспринимать обычные стимулы (например, звуки, запахи, вкусы) как более агрессивные или неприятные, что затрудняет адаптацию к окружающему миру.

Инфекции и дисфункция в области троичного нерва может также нарушить работу чувствительности и в целом исказить развитие органов чувств, локализированных в этой области. Способность мозга правильно обрабатывать и координировать информацию от различных органов чувств крайне снижается. В контексте воспаления в горле и роста аденоидов восприятие звуков (например, голосовых раздражителей или шумов) может стать искажённым. Это также может влиять на восприятие вкуса или запаха, поскольку инфекционные процессы в носоглотке могут создавать ложные ощущения или подавлять нормальное восприятие. В итоге у ребёнка теряется интерес к груди и к еде в целом. Начинается текстурная избирательность, так как ни вкуса, ни запаха в итоге может не быть.

Таким образом, инфекционное заболевание в горле или в кишечнике, может привести к нарушению баланса между возбуждением и торможением в нервной системе, в частности, в верхнем и нижнем отделе, что, в свою очередь, изменяет восприятие ощущений, локализованных в области горла, лица и верхних дыхательных путей, а также нарушается функциональная работа кишечника. Влияние троичного нерва на восприятие этих изменений может вызывать как гиперчувствительность, так и болевые ощущения, а также искажение восприятия внешнего мира. А также на работу кишечника и на способность ребёнка управлять этим самым кишечником.

Нарушения восприятия, формирования образов, обработка информации

Когда нервная система не может адекватно передавать сигналы, информация о внешнем мире приходит в мозг фрагментарно или с ошибками, ну и в крайнем случае не приходит совсем (при глубоких формах аутизма). В случае с детьми с аутизмом, где нарушение в получении информации – основная проблема, мозг не может собирать полные, целостные образы. Например, в случае с нарушением восприятия зрительных, слуховых или осязательных сигналов, ребёнок может воспринимать отдельные фрагменты информации, но не связывать их в единое целое. И мы имеем дело с одним или максимум двумя органами чувств, например, глаза и уши, из шести, включая вестибулярный аппарат.

Фрагментарное восприятие – это форма восприятия, при которой человек воспринимает реальность не целостно, а отдельными, несвязанными между собой элементами. Это может касаться зрительных, слуховых, тактильных и других информационных данных.

Особенности фрагментарного восприятия:

– Отсутствие целостной картины – ребёнок может видеть или слышать детали, но не складывает их в единое смысловое поле.

– Переключение на отдельные элементы – внимание фиксируется на частных характеристиках (например, на узорах, звуках, текстурах), но не на их взаимосвязи.

– Нарушение интеграции сенсорных данных – разные каналы восприятия могут работать разрознено, что усложняет понимание ситуации.

Примеры фрагментарного восприятия:

– Ребёнок с РАС может рассматривать только детали лица (глаза, рот), но не воспринимать выражение эмоций в целом.

– Человек может слышать отдельные слова, но не улавливать общий смысл сказанного.

– Визуальное внимание может зацикливаться на фактуре поверхности или деталях предмета, а не на его функциональном назначении.

Сигналы от органов чувств могут поступать в мозг с задержкой или в искажённой форме, что приводит к фрагментарному восприятию. Это, в свою очередь, нарушает способность к интеграции информации – процессу, при котором различные сенсорные данные соединяются и приводят к формированию целостных образов. Когда мозг не может собрать полную картину происходящего, появляются проблемы с познанием объектов и событий, а также с пониманием себя и происходящих процессов как внутри, так и снаружи. В таких условиях, как у детей с аутизмом, мозг не способен сформировать устойчивые ментальные образы, и ребёнок может не иметь чёткого представления о себе, других людях или окружающем мире. Он может воспринимать мир через изолированные фрагменты информации, что создаёт чувство дезориентации.

Часто использование компенсаторных стратегий таких, например, как визуальные расписания относятся именно сюда. Когда нервная система не может адекватно собрать и обработать информацию, компенсаторные стратегии, такие как визуальные расписания, становятся важным инструментом. Визуальные расписания позволяют ребёнку с аутизмом структурировать своё восприятие мира. Вместо того чтобы опираться на абстрактные и трудно воспринимаемые образы, ребёнок начинает воспринимать визуальные сигналы, которые можно проще интерпретировать и запомнить. Эти схемы помогают ребёнку восстановить порядок и предсказуемость в жизни, создавая фиксированные и понятные ориентиры. Визуальные символы становятся своеобразными якорями, которые заменяют сложные и неполные ментальные образы.

Многие родители задаются вопросом причины ригидности (зацикленности) их ребёнка, по какой причине ребёнок закатывает истерики, когда нужно выбрать другой путь, почему он строит рядочки и многое другое, сто́ит подумать именно над тем, как он структурирует информацию и что эти привычные ему пути дают некоторую опору в стабильности воспринимаемой информации, а поток новой вызывает сильнейшую дезорганизацию.

Вот несколько ключевых признаков фрагментарного восприятия, на которые я бы обратила ваше внимание:

1. Визуальное восприятие

– Ребёнок может фиксироваться на отдельных деталях предмета (например, на пуговицах рубашки), но не воспринимать его целиком.

– При рассматривании людей может обращать внимание только на отдельные части лица (рот, глаза), но не улавливать выражение эмоций.

– В книгах или картинках замечает отдельные элементы (буквы, цвета, узоры), но не видит общий сюжет.

2. Слуховое восприятие

– Улавливает отдельные слова или звуки, но не может сложить их в связное высказывание.

– Может повторять услышанные фразы (эхолалия), но без понимания их смысла. Об этом в следующей главе очень подробно.

– Иногда не реагирует на обращённую речь, если она не сопровождается визуальной опорой (жестами, мимикой).

3. Пространственное восприятие

– Трудности с ориентированием в помещении – может не замечать двери, сталкиваться с мебелью, неправильно оценивать расстояние.

– Может воспринимать тело фрагментарно: например, не осознавать положение рук или ног без зрительного контроля.

4. Эмоциональное восприятие

– Понимает отдельные эмоции, но не распознаёт их в контексте ситуации.

– Может реагировать не на саму эмоцию собеседника, а на её внешний признак (громкость голоса, движения рук).

Хочу напомнить, что целостное восприятие невозможно без всех органов чувств, которые его формируют. Так что дети, в большинстве своём находятся именно в мире фрагментарности.

Таким образом, я предлагаю такую нехитрую формулу, в которой мы объединяем данные и знания о том, что такое локальный парабиоз с тем, как дети с аутизмом обрабатывают информацию и путь выхода из этих состояний, мы получим вот такие выводы в динамике:

(Локальный парабиоз НЕТ обработка информации) → (Стабилизация возбуждения и торможения в повреждённых участках ЕСТЬ обработка информации)

Парабиоз изменяет или искажает, а то и удаляет сенсорные процессы → как следствие, фрагментарность и искажения восприятия → трудности в формировании ментальных образов → привычные техники используют компенсаторные стратегии (например, визуальных расписаний) → структурирование и предсказуемость мира.

Работаем с возбуждением и торможением → восстанавливается проводимость нервной ткани → доращивание систем и накопление сенсорного опыта → формирование целостного восприятия.

Это уравнение показывает, как нарушения в работе нервной системы приводят к необходимости применения компенсаторных механизмов и терапевтических подходов, направленных на помощь ребёнку в восстановлении гармонии восприятия. При условии, что с этим явлением ничего не делать. То есть не ориентироваться на восстановление в работе периферической нервной системы.

Когда в контексте такого состояния нервной ткани, как локальный парабиоз, проявляется как видимое отсутствие тактильной чувствительности, то есть раздражение достигло своего максимума, это создаёт ещё более сложную картину для развития психики у детей. Тактильная чувствительность играет важнейшую роль в формировании связи между телом и разумом, а её дефицит в сочетании с парабиозом может оказать глубокое воздействие на развитие психики и восприятие окружающего мира. При этом организм находится в сильнейшем возбуждении, и места для психического просто нет.

Гипотеза локального парабиоза и отсутствие тактильной чувствительности

Если феномен локального парабиоза представляет собой нарушение адекватной передачи нервных сигналов, в том числе от органов чувств, где и мы имеем дело с фазой, на которой уже отсутствует чувствительность, то отсутствие тактильной чувствительности (анестезия) делает восприятие мира через осязание невозможным или крайне ограниченным. Это означает, что тело не получает информации о физическом контакте с окружающим миром, что критически важно для формирования представлений о себе и о внешней среде.

Тактильная чувствительность играет важную роль в установлении контакта с внешним миром. Она позволяет не только различать физические объекты (их форму, текстуру, температуру), но и устанавливать важнейшие эмоциональные и физические связи, например, через прикосновения, которые влияют на развитие доверия, безопасности и самосознания.

Нарушения интеграции сенсорных данных

Когда тактильная информация не поступает или поступает искажённо, это нарушает процесс сенсорной интеграции в том смысле, что из-за того, что не работают адекватно половина органов чувств, никакая их интеграция невозможна. Как следствие, мозг не может адекватно связывать ощущения, полученные от других органов чувств, и формировать целостное восприятие окружающего мира.

– Ощущения тела. Отсутствие тактильной чувствительности затрудняет восприятие тела как целого объекта в пространстве. Ребёнок может не чувствовать своё тело, его положение или границы, что приводит к нарушению представлений о себе.

– Проблемы с самоощущением и телесностью. Тактильные ощущения дают нам не только информацию о том, что происходит вокруг, но и о нашем собственном теле. Без нормальной тактильной чувствительности ребёнок может испытывать проблемы с осознанием своего тела и границ личности, что влияет на развитие идентичности и самосознания.

Эмоциональная и социальная изоляция.

Тактильные ощущения являются ключевыми для формирования эмоциональной близости и доверия в отношениях с другими людьми. При отсутствии тактильной чувствительности ребёнок может не воспринимать эмоциональную теплоту или «заботу через прикосновения», что является важным элементом эмоционального развития.

Без этого механизма связи психика ребёнка может стать изолированной и дистанцированной от внешнего мира. Он не может испытывать комфорт или поддержку, которые обычно предоставляются через физический контакт (объятия, прикосновения). Это может привести к повышенному уровню тревоги, беспокойства, а также снижению способности к эмпатии и взаимодействию с окружающими.

Нарушение психической интеграции.

Отсутствие тактильной чувствительности в условиях локального парабиоза нарушает интеграцию психической и физической реальности. Тело становится «чуждым» для ребёнка, и ребёнок теряет способность синхронизировать психоэмоциональное состояние с его физическим состоянием.

– Телесное самосознание. Нормальное восприятие собственного тела требует интеграции сенсорных данных от всех органов чувств, включая тактильные ощущения. Отсутствие этой информации делает невозможным нормальное развитие чувства целостности и целесообразности действий тела в пространстве.

– Саморегуляция. Тактильные ощущения играют важную роль в процессе саморегуляции. Например, прикосновения к телу помогают регулировать эмоции и стресс. Без этих сигналов ребёнок может оказаться в состоянии, когда он не может контролировать своё поведение, проявлять агрессию или избегать дискомфорта.

Воздействие на когнитивное и сенсорное развитие.

Когда локальный парабиоз становится следствием отсутствия тактильной чувствительности, мозг сталкивается с дефицитом сенсорных данных, что влияет на развитие когнитивных процессов:

– Задержка в когнитивном развитии. Отсутствие тактильной информации и её дефицит может затруднять развитие навыков восприятия, внимания и памяти. Когда ребёнок не может «почувствовать» предмет или окружающую среду, он будет менее мотивирован для изучения объектов через манипуляции и взаимодействие, что замедляет развитие познавательных способностей.

– Недоразвитие социальных навыков. Воспитание и обучение социальным нормам и взаимодействиям часто начинается с телесных реакций. Например, ребёнок с аутизмом, не воспринимающий физический контакт, может не научиться понимать важность прикосновений для установления доверия, выражения любви или просьбы о помощи.

Терапевтический подход и мои отработанные идеи

Для восстановления нормального психоэмоционального состояния и развития при таких сложных комбинациях, как локальный парабиоз и отсутствие тактильной чувствительности, психотерапевтический процесс должен включать два уровня одновременной работы. Работу с телом и работу и с психикой. При этом работа с психикой не является терапией в том контексте, в котором мы привыкли ее видеть, а является техникой формирования и структурирования психического материала, который будет массивно появляться при активной работе с телом. Кроме того такая работа имеет различные уровни, которые мы с вами рассмотрим в последующих главах. А сейчас рассмотрим тезисно базовую концепцию терапевтического вмешательства:

– Методы, стимулирующие «осознание тела». Важно стимулировать появление ощущений при этом не трогать те органы чувств, которые уже и так перегружены, об этом поговорим в отдельной части этой главы.

– Акцент на сенсорной интеграции, но только в параллели со стимуляцией. Без стимуляции интегрировать особо нечего. Терапевт может использовать различные методы для стимуляции тактильной чувствительности, даже если это не происходит через физический контакт. Например, могут быть применены методы, направленные на повышение восприятия тактильных ощущений через вибрации, и другие способы активации чувствительности.

– Роль психоанализа. Психоаналитический подход должен быть направлен на восстановление психической связи с телом, а также на работу с бессознательными образами и представлениями о теле и границах личности. Это поможет развивать чувство безопасности и чувство Я. Отдельный и большой кусок работы я выделила под Аналитическую Игровую Терапию (АИТ) смысл которой, «ловить» приходящую информацию и оформлять её в необходимое пространство психической жизни.

Отсутствие тактильной чувствительности так же, как и её гипперчувствительность (разные стадии) создаёт уникальный вызов для психоэмоционального развития ребёнка. Это приводит к нарушению целостности восприятия и телесной идентичности, а также нарушает процесс формирования устойчивых ментальных образов и представлений о себе. С помощью терапии и постепенного восстановления сенсорных функций можно помочь ребёнку развить более полное и гармоничное восприятие мира и себя. Кроме того, в психике не появляются необходимые преконцепции или До-представления (У. Бион). Представьте, что у ребенка, как и у всех нас есть некоторое внутреннее ожидание, что-то похожее на «заготовку» для будущего опыта. Все эти заготовки уже существую. Например, младенец «ожидает» грудь матери и когда в реальном мире грудь появляется, то тут же формируется концепция. И в этом случае развитие идет благополучно. Но если на данную заготовку в том же смысле груди, не приходит грудь, а приходит зонд для кормления или что-то случается с самим ртом ребенка, то концепция не формируется, что вызывает тревогу и хаос. Так вот у любого ребенка существует такое место в виде преконцепции, и когда происходит, что-то с органами чувств, то именно тут происходит несколько возможных событий. Например, преконцепция не складывается в концепт или разрушается готовый концепт, или разрушается сама преконцепция. То есть наша задача как психологической коррекции будет заключаться в том, чтобы понять, что разрушилось и воссоздать эту часть искусственно. Но пока вернемся к нашей теме.

Если принять гипотезу, что аутизм – это не просто генетическая предрасположенность, а функциональное состояние нервной системы, сходное с состоянием парабиоза, тогда:

– Аутичные черты могут быть динамическими (не постоянными, а зависящими от степени восстановления).

– Возможно, полное или частичное восстановление функций при устранении парабиотического торможения.

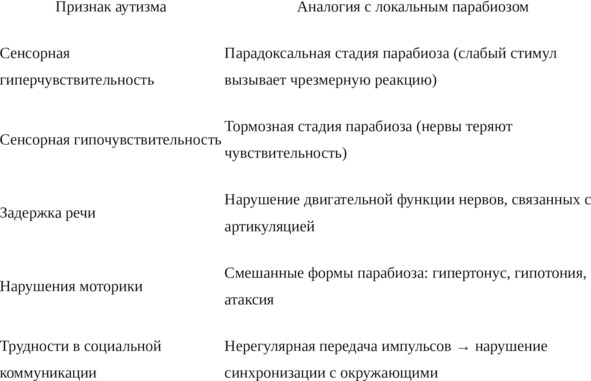

Какие признаки аутизма могут быть объяснены феноменом локального парабиоза?

Если аутизм в ряде случаев – это проявление функционального торможения (а не структурного повреждения), то его можно разблокировать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.