Полная версия

Под давлением. Опыт и перспективы измерений цунами северо-западной Пацифики

В то же время подводные кабельные системы подвержены обрывам линий при смещениях участков дна (землетрясение Тохоку 2011 г. и др.), сводя на нет все преимущества кабельных сенсоров на дне. Далее, в следующих главах книги, мы обсудим проблему выявления сигнала о цунами в дальней и ближней зонах разными системами измерителей.

Как отмечено ранее, вместе с исследованиями цунами в 60—70-ых гг. прошлого века феномен приливов открытого океана становится предметом углубленного открытого международного обмена и обсуждения в научной среде для создания соответствующей измерительной техники. Причина (ы) разработок измерителей приливов абиссали развернута в программе 1967 года (40). Сравнивая источники исходных материалов рабочей группы 27 (WG 27 SCOR) по приливам открытого океана и Международной комиссии по цунами не трудно заметить, что в 70-е годы прошлого века основные успехи в результатах приходились на усилия SCOR. Для Комиссии по цунами существенной частью работы стало развитие модельного подхода к исследованию явления цунами, его очагам, распространению волн и их заплесков на берега. По документам международных рабочих групп видим, что технический прогресс в измерителях для цунами двигался благодаря исследованиям приливов открытого океана, никак не пересекаясь с усилиями Комиссии по цунами (41), которая и не имела возможностей спонсировать передовые и дорогостоящие технические разработки измерителей открытого океана, являясь, по сути, научным, дискуссионным, консультационным и информационным ресурсом.

Почему же в период конца 1960-х до 1976 г. исследования приливов абиссали стали представлять особый интерес наряду с заявленной программой Munk, Zetler 1967 г. (40) и первых попыток получить данные приливов открытого океана в реальном времени (42). Среди разных вариантов возможный ответ остается предположением автора: похоже, среди прочих научных проблем приливов открытого океана с ней совпала по времени и практическая задача подъема советской подводной лодки K-129 в 1968—1974 гг. Знания о величинах приливов открытого океана северной части Пацифики и возможность их точных расчетов (моделирования), несомненно, составляли критическую информацию успеха операции подъема погибшей со всем экипажем субмарины. Она покоилась на глубине 5 029 м. Также необходимыми к измерению являлись параметры волнения на поверхности, профилей течений по всей глубине подъема для расчета нагрузок на колонну и ее движений в период спуско-подъемных операций устройства для захвата ПЛ К-129. Речь идет о Project Azorian, частично рассекреченном 04 января 2010 года (43). Мои личные имейлы Walter Munk по поводу приливов открытого океана и, по крайней мере, совпадения по времени проекта подъема К-129 и активной фазы работы WG-27 SCOR остались без ответа. Но даже если и полностью все соглашение APE (7) являлось операцией прикрытия подъема К-129, оно не отменяет прогресса ни в создании датчиков уровня для открытого океана, ни в значимых научных результатах двух экспедиций СССР-США по измерениям цунами 1975 и 1978 гг. В части научных коммуникаций по цунами можно отметить постепенное, верное с точки зрения гидрофизики, упорное движение группы Geylord Miller к созданию системы раннего предупреждения, что через 15—20 лет превратится в DART.

Тема научно-исследовательского взаимодействия двух стран в период холодной войны ХХ века представляет собой отдельный комплексный пласт информации, выходя за рамки содержания книги, требуя целенаправленных исследований. Нельзя не отметить, что расцвет сотрудничества по цунами между Росгидрометом, Академией наук – СахКНИИ (группа Сергея Соловьева) и Институтом геофизики (группа Geylord Miller), а по сути, между СССР и США, пришелся на короткий период между окончанием войны во Вьетнаме и началом новой в Афганистане, как и многих других международных и значимых событий (например, в отношениях Китай-США. – прим. GK). Противоречивые застойные 1970-е гг. СССР характеризовались и другими масштабными международными примерами high-tech сотрудничества в гражданских областях: Союз-Аполлон, подготовка к началу разведочного бурения на шельфе острова Сахалин, океанологический эксперимент ПОЛИМОДЕ в Атлантике, начало взаимодействия климатических групп Будыко, Израэля и Маккракена, Хекта (44) – четыре примера сотрудничества помимо цунами из, наверное, самых крупных в 70-х гг. прошлого века. Масштабность исторического шанса 1970-х гг. для прогресса в совместных научных проектах между СССР и США оценивается, например, сейчас. Это касается областей генетики, медицины, геологии, материаловедения, электроники, программирования, а также океанологии и исследований климата как частей наук о Земле.

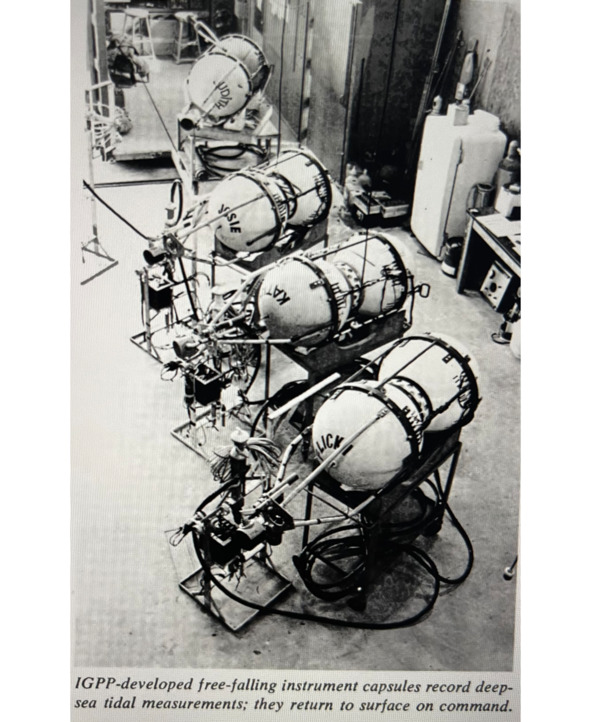

Касаясь разработки глубоководных измерителей гидростатического давления – предшественников измерителей цунами открытого океана, можно повторно указать, что она велась, в основном, по линии SCOR. Например, просматривая результаты заседаний 27 рабочей группы SCOR, находим, что автономные приборы для измерения приливов открытого океана выставлялись в 75, 190 и 500 морских милях от побережья Калифорнии (45). В том же году Snodgrass ставил амбициозную для своего времени задачу измерения приливов автономными приборами (capsules) на 40, 50 и 60 параллелях Южного полушария в течение года между Австралией и Антарктидой.

Рисунок 2.1. Донные станции уровня открытого океана (capsules) разработки Frank Snodgrass (46): Judith, Kathy, Flicki и Josie (названы по именам близких и коллег). Три последние устанавливались мористее Калифорнии в 1970 г. Flicki всплывет много позже плановой экспозиции, продрейфует половину Тихого океана, найдена у островов Midway и в 1988 г. Возвращена в Скриппс, удостоившись статьи Walter Munk и Peter Worcester (4).

Здесь же, в трудах SCOR, находим удивительно раннюю для своего времени – 1972 год (!) – оценку возможностей спутниковой альтиметрии (GEOS) для задач измерения высоты приливных волн океана, которая признана пока несостоятельной из-за существенной ошибки альтиметра (от 1 до 5 метров). В этом же году Jerome Paros основал компанию Paroscientific по производству высокоточных кварцевых резонаторов – датчиков силового воздействия, которые могут быть и запрограммированы, и также быть подсоединены к цифровым устройствам. В этой нише океанологического рынка и проходил невидимый широкой публике прогресс в разработке океанографических измерителей, микроэлектронике и датчиках, приведший постепенно к новым поколениям как приборов для измерений приливов и цунами открытого океана, так и других, например, CTD (47), ADCP (48).

В Трудах SCOR 1972 г. запечатлены начальные диспозиции разных групп исследователей по приборам открытого океана для приливов. Они важны для понимания, что произойдет дальше по времени с разработкой систем наблюдения цунами, которые, в конце концов, через, примерно, двадцать лет приведут к DART или стандарту измерителей цунами открытого океана.

Итак, в 1972 году группы исследователей из разных стран находились на следующих диспозициях по измерению уровней моря вдали от берегов: Германия (ФРГ. – прим. GK) разрабатывает свой собственный прибор на уровне Министерства по науке через частную компанию; Франция усилиями группы CNEXO (Hyacinthe) добилась точности измерения приливов и температуры 0.5 м и 0.001 гр. соответственно на глубинах до 6000 м; СССР (С.С.Войт) заявил об отсутствии планов по созданию измерителя глубоководных приливов, а значит, и измерителей цунами (курсив мой. – GK), т. к. акценты сделаны на теоретическую работу; Radok (Университет Южной Австралии) сообщает о создании шельфового прибора в сочетании дифференциального и абсолютного датчиков давления и считает среди прочего, что необходимо исследовать приливы на озере Байкал; Dohler (Канада) доложил о создании шельфового уровнемера с точностью до 2 см и базы данных с компьютерным доступом по приливным материалам Канады; Teramoto (Япония) рассказал об измерителе для шельфа (до глубин 150 м) как модификации гидрографического прибора, используемого еще до II Мировой войны в Японии, и измерителе течений (видимо, точечном. – GK) с акустическим датчиком (107 Гц); Cartwright (Великобритания) показал результаты исследований автономным уровнемером на шельфе с датчиками Bell и Howell, оснащенными цифровым выходом измерений уровня воды до 10—5 (49), кроме того обсуждены планы по регистрации данных через многоканальные магнитофонные регистраторы Marconi и разрешением 10—6 для вибротрона, датчиков температуры Hewlett-Packard и кварцевых сенсоров давления той же компании; Munk (США) подвел итоги работы группы IGPP за последние три года: в частности, касаясь технических аспектов измерителей, им отмечено, что Snodgrass разрабатывает новый измеритель открытого океана с кристаллическим датчиком Hewlett-Packard, логикой COSMOS и регистрацией на магнитном стержне; здесь же впервые и вскользь упомянуты разработки Geylord Miller (Гавайи) по глубоководному измерителю давления открытого океана без привязки к проблеме цунами.

В материалах заседаний 1972 года SCOR находим оценку Walter Munk, который упомянул – внимание! – о необходимости переключения режима измерений глубоководного программируемого прибора с заданной дискретностью на более частые, если есть «событие более высокого уровня энергии». Раз в сутки предполагалось по акустическому каналу передавать ключевые данные на поверхностный буй, а затем, на берег – по спутниковому каналу (курсив GK).

До своего роспуска в 1976 году WG 27 SCOR собирается еще несколько раз (SCOR-1974,75,76), где самой главной информацией для настоящей книги становится интеркалибровочный эксперимент на глубине 2200 м нескольких моделей уровнемеров, выполненный к западу от порта Брест (Франция). Как следует из опубликованной информации, к середине 70-х гг. прошлого века в процессе разработки и непрерывного тестирования находилась важнейшая часть будущей системы DART: глубоководный датчик давления для измерения столба воды над прибором.

Поиск измерителя гидростатического давления открытого океана продвигался методом проб и ошибок. В частности, испытывались 7 типов приборов: FMSW на основе кристаллических датчиков Hewlett-Packard; СОВ (CNEXO) струнный; NOAA (Jean Filloux) трубка Бурдона с оптическим рычагом; IOS (Bidston) – мульти: 2 кристаллических датчика Hewlett-Packard +1 вибротрон +1тензометр; IOS (Wormley) – емкостный + тензометр; Канада – два сильфонных датчика разных моделей; SHON (Франция) – струна под нагрузкой. Как показали последующие события, наилучшими свойствами для наблюдений колебаний уровня открытого океана с необходимой точностью и стабильностью обладали кристаллические датчики. Но пятьдесят лет назад такой факт не выглядел очевидным.

Из доступных источников работы групп WG-27 и по цунами видно, что в 1972 году именно Walter Munk в документах SCOR опубликовал внятное видение системы для наблюдений приливов в открытом океане с гидроакустической связью между донным измерителем (BPR в дальнейшем) и поверхностным буем, космической – между буем и берегом. Иное воплощение долговременных наблюдений приливов открытого океана Walter Munk считал «психологически неприемлемым» (курсив GK) из-за огромного напряжения ожидания удачной или неудачной постановки прибора после годичной серии наблюдений прибором, установленным в удаленном месте океана и жесткой необходимости обновления данных в компьютерной модели. Как увидим далее, именно так и будут выглядеть основные части системы DART для раннего диагностирования, измерения и передачи данных о выявленных волнах цунами открытого океана.

Коснемся результатов инструментальных наблюдений за цунами. От первого заседания Комиссии по цунами в Хельсинки до первой публикации по тематике от СахКНИИ ДВНЦ АН СССР по данным кабельной системы на шельфе о. Шикотан (9) проходит двадцать один год, что становится первым успехом наблюдений цунами кабельной (!) системой. В 1982 г. выходят публикации о цунами у Калифорнии Jean Filloux, университет Калифорнии, Институт океанографии Скриппса (50) (10). О них более подробно рассказано далее. Здесь же отметим следующие технические детали: работа содержала анализ регистрации цунами автономного (!) аналогового прибора, в частности, имевшего оптическую версию рычажного датчика давления к трубке Бурдона. Такая модификация ранее и успешно применялась для исследований колебаний уровня открытого океана в западной Атлантике (51).

После успехов с аналоговыми датчиками для регистрации длинных волн важным шагом в использовании современных систем наблюдений цунами в открытом океане становится разработка высокоточного и малогабаритного датчика гидростатического давления на основе кварцевого резонатора (52). На датчики такого типа указывал еще ранее и Frank Snodgrass, отмечая преимущество перед вибротронными сенсорами в глубоководных измерениях (53). Применение кристаллических датчиков давления в конце 1970-х гг. на глубинах менее 500 м в ходе долгопериодных исследований Циркумполярного течения в проливе Дрейка (Антарктида) оказалось успешным. «Детские болезни» технологии измерений кварцевыми резонаторами уровня открытого океана удалось преодолеть до начала экспериментов с прототипами DART (54).

Но говорить о том, что с 1970-х гг. наблюдалась повсеместная смена аналоговых сенсоров на высокоточные кварцевые датчики с малым дрейфом в измерениях параметров гидростатического давления открытого океана, не приходится. Замещение шло постепенно, и между 1980—1990 гг. произошло почти полное вытеснение компанией Paroscientific (55) других конкурентов в области высокоточных глубоководных измерений для задач цунами (56). С учетом размера ниши рынка cенсоров давления в 20+ компаний-производителей во всем мире (57) конкуренция между ними, очевидно, и привела к отбору лучшего технического решения для глубоководного измерения цунами.

Таким образом прогресс в измерениях цунами начинался и шел через создание глубоководных регистраторов гидростатического давления для изучения приливов открытого океана. Следует отметить, что на рубеже 1960—1970-х гг. ограничение механических приборов/сенсоров – трубок Бурдона или аналогичных – для измерения гидростатического давления признано повсеместно. Прежде всего оно касалось точности датчиков для глубин, превышающих диапазон шельфа и свала глубин. Феноменальный расцвет микроэлектроники, переход на новые датчики, включая кварцевые гидростатического давления (58), во многом определили дальнейшие успехи исследований и измерений цунами. Создание цифрового кварцевого резонатора (см. выше) с процессором для его программирования явилось новым технологическим шагом, способствовавшим продвижению в измерениях цунами открытого океана пятьдесят лет назад.

Кроме успехов в технической разработке датчиков гидростатического давления, в 1970-е гг. среди прочих подходов в предсказании цунами доказывается необходимость их измерений в открытом океане (59), (60), (61). Главным становится понимание, что не каждое землетрясение с определенным значением своей магнитуды генерирует цунами и необходимо точно измерить волны приборами на удалении от очага землетрясения и моментально передать в центр цунами данные высот волн для последующих расчетов времени и заплеска на побережьях. Именно так возникла теоретически и затем устоялась востребованность измерений цунами открытого океана для численных моделей распространения и последующих наводнений берега.

Поэтому попытки оппонентов DART в реанимации устаревшего МГМ, основанного только на сейсмических измерениях и статистических данных, снижают успешность прогноза цунами до ~ 25—28%. Это означает, что три из четырех прогнозов по МГМ будут ложными. Следовательно, предупреждение цунами, основанное только на данных МГМ, ведется практически вслепую.

Как отмечалось ранее, важным с точки зрения последующих усилий по созданию автономных систем DART стало проведение двух совместных экспедиций СССР и США по цунами в Тихом океане. Они выполнены по Соглашению о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 23 мая 1972 года (раздел IX-2 «Создание объединенной системы США-СССР по предупреждению о цунами (приливных волнах, вызываемых землетрясениями)» (62).

Автор не нашел в открытой печати причин начала сотрудничества по цунами в 1970-е гг. тогдашних идеологических соперников (если не сказать больше): СССР и США (63). Но совместные исследования по цунами планировались таким документом, как U.S. and U.S.S.R. Environmental Cooperation Treaty (ECT), за подписями Никсона-Подгорного (64), подготовленного в обстановке особой секретности (65). Остается нераскрытой загадкой разный статус подписантов ECT. Но, несмотря на бюрократическую парадоксальность визирования документа политическими лидерами своего времени, научно-техническая кооперация двух стран по цунами в 1970-е гг. все-таки состоялась и оказалось результативной.

Она произошла также благодаря личному знакомству Geylord Miller и Сергея Соловьева (Bernard, Rabinovich, Poole, перс. сообщения). Среди официальных документов взаимодействия между учеными СССР и США находим также отдельное положение о цунами, выделенное в тексте обширного документа выше (см. также The U.S. – U.S.S.R. Agreement to Protect the Environment: 15 Years of Cooperation (7), далее APE).

Известно, что под эгидой ECT (APE) проведены две совместные экспедиции – в 1975 (66) и 1978 годах. Участникам удалось выполнить инструментальные измерения длинных волн на глубокой воде и провести совместный анализ данных. Обе экспедиции не зафиксировали цунами, но способствовали в какой—то мере испытанию одних из первых прототипов автономных измерителей цунами открытого океана (67). Часть команды Geylord Miller переместилась затем на континент и начала работу в PMEL NOAA (Seattle), развивая технические идеи и успехи предшественников: Frank Snodgrass, Martin Vitousek и других. Совершенно точно, без усилий и успехов предыдущей команды Miller, сохранения преемственности идей и результатов после трансфера персонала и смены организационной принадлежности состава новой лаборатории NOAA в Сиэттле успех создания DART видится, скорее всего, призрачным и, скорее всего, невозможным.

Кроме того, работа в рамках ECT (APE) являла собой редкий пример результативного взаимодействия разных политических систем для создания, по сути, гуманитарного инструмента предупреждения катастроф во время «холодной войны», что актуально и в настоящее время. И, возможно, требует отдельного рассмотрения и исторического исследования.

Напомню, что для автора интерес к взаимодействию ученых и инженеров команд Miller и Соловьева состоял в поиске ответа на вопрос, являлась ли технология DART следствием совместной работы Сахалинского комплексного научно-исследовательского института (СахКНИИ) и Института геофизики (Гавайи). Ответ очевидно отрицательный, потому что DART – следующее поколение морских измерительных систем цунами открытого океана. Система предупреждения цунами, включая океанский измеритель DART, состоит из цифровых датчиков, компоновки и композитных материалов станций, спутниковой приемо-передачи маломощных сигналов низкоорбитальной группировки, гидроакустических модемов, ПО для идентификации волн цунами в месте измерения, коммуникационного шлюза в сеть интернет. ПО моделирования распространения волн и заплесков представляет собой отдельную часть и расчетную операцию, которая развивалась параллельно с техническим развитием системы. Кроме малой толики, все перечисленное полностью отсутствовало в 1970-е гг. для периода совместной работы СССР – США по цунами в Тихом океане и, таким образом, напрямую никак не могло повлиять на создание и разработку DART, например, инженерами СССР.

Munk, Miller, Соловьев практически одновременно к 1970-м гг. пришли к теоретическому решению проблемы предупреждения цунами – как и для чего измерять волны в открытом океане, в каком направлении двигаться по расчетам их продвижения по поверхности океана после землетрясений (68). Отсутствие готовых технических средств измерений и своевременной передачи данных из океана заранее достижения волнами берега стало не препятствием, а, скорее, стимулом для дальнейших работ. Что в конце концов привело к созданию DART.

В течение двадцати лет после совместных СССР – США экспедиций часть персонала Института геофизики (Гавайи), вовлеченная в обсуждаемые совместные работы по цунами 1970-х, продолжила работу уже в PMEL NOAA (Seattle), где и создавался технический прототип системы. DART становится фундаментальным звеном системы раннего предупреждения цунами и результатом сложной траектории передачи опыта, проб и ошибок в технической части, выбора теоретической основы для решения задачи предупреждения цунами. На каком-то из ее исторических фрагментов в 1970-е годы по решению правительств СССР и США команды Geylord Miller и Сергея Соловьева отработали вместе в океане и лабораториях, давая импульсы для технического развития будущей системы (Geylord Miller) и подходов к расчетам цунами (Сергей Соловьев). Работы по цунами проводились и продолжаются в Институте морской геологии и геофизики (ИМГиГ, бывш. СахКНИИ. – GK) ДВО РАН, Росгидромете, Институте океанологии им. Ширшова (ИО) РАН, Институте вычислительной математики СО РАН, Институте прикладной физики РАН, МГУ и других. Но они не стали частью разработки раннего предупреждения цунами с технической точки зрения. Что-либо похожее на DART не было создано ни в СССР, ни пока в России.

Великолепный по своей научной направленности и результативности отдел цунами Соловьева в СахКНИИ окончательно распался в 1980-е. Эта группа не повторена до сих пор по широте охвата проблемы, экспериментальной работе в океане и своей научной результативности. Также в 1980-х, после закрытия по политическим причинам великих без всяких натяжек высокотехнологических проектов между СССР и США, включая цунами, за семь тысяч километров от Сахалина на восток, в PMEL продолжилась разработка автономных донных измерителей давления. Через десять с лишним лет они станут прообразом и частью системы предупреждения цунами DART. Почти одновременно СССР запустит свою программу с известым отрицательным результатом к 1990-м гг. по созданию полноценной системы предупреждения цунами (далее).

Но вернемся к существенным фактам нашей истории.

В 1979 г. цунами открытого океана впервые фиксируется автономным прибором в районе Калифорнийского залива. Открытием становится измерение не только одиночной начальной волны, но и целого цуга (семейства) волн, имеющего свою длительность, измерение малой высоты цунами (1 см), запас по времени более часа до прихода волны на берег, признаки метеоцунами (50). С этого принципиального момента научного и технологического успеха начинается дальнейшее развитие технологии измерений цунами с помощью автономных платформ – уже на основе цифровой техники. Публикация Jean Filloux выходит в свет позже обнародования результатов измерений цунами СахКНИИ 1981 г. Спустя еще более десяти лет, в начале 1990-х гг., первые записи цунами фиксируются в Японии с помощью кабельной системы (69).

В 1980 г., уделяя особое внимание проблеме цунами для Дальнего Востока страны, Совет министров СССР выпустил отдельное постановление*, где сформулировал государственное задание по созданию Единой автоматизированной системы предупреждения о цунами (ЕАСЦ), разработке и производству необходимых технических средств. Научно-методическая часть программы выполнялась в основном учеными АН СССР (70), а также Росгидрометом. Программа планировалась на десять лет, выполнена частично и не была завершена, работы по созданию инструментального измерителя цунами прекращены. Научные результаты обобщены частично, например, в труде Поплавского, Куликова, Поплавской (11).

В 1970-е гг. среди трех центров изучения длинных волн в океане США целевой направленностью работ по цунами и результатами выделялась группа Института геофизики (Гавайи) под руководством Geylord Miller (Рабинович, перс. сообщение). Как упоминалось выше, к 1980 г. разработка технологии наблюдений цунами передается из университетской науки (Институт геофизики, Гавайи) в подразделение NOAA – PMEL (71), Seattle. Таким образом во многом пионерские усилия и результаты по автономным инструментальным измерениям цунами фактически свернуты на Гавайях по разным причинам. Тогда же практически завершена и совместная работа ученых СССР и США по цунами и измерениям открытого океана. Спустя некоторое время в Сиэттле начинается история создания автономной системы измерений цунами. В итоге, здесь и возник известный прототип DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami), которому посвящается отдельная глава. Далее мы рассмотрим компоненты и эволюцию системы DART отдельно – от предшественников середины 1960-х, апробацию прототипов в 1980—1990-е гг., до создания и постепенного расцвета технологии DART.

Как указывалось ранее, знаковым событием для разработчиков систем наблюдений цунами стало упомянутое ранее катастрофическое цунами в Индийском океане 2004 г. Отсутствие готовой к работе технологии определения волн цунами в реальном времени возобновляет интерес к разработке DART. Так именно после землетрясения и цунами на о. Суматра, многочисленных жертв измерениям цунами открытого океана придается новый импульс на глобальном уровне усилиями правительств, ООН, ЮНЕСКО и МОК. В течение пяти лет после катастрофы 2004 г. развернута глобальная сеть датчиков по цунами в Индийском и Тихом океанах, созданы второе и третье поколения DART (DART-II и позже ETD). Сейсмические пояса Тихого и Индийского океанов, включая абиссальные зоны до пяти километров глубины, охватываются системами наблюдений цунами реального времени.