Полная версия

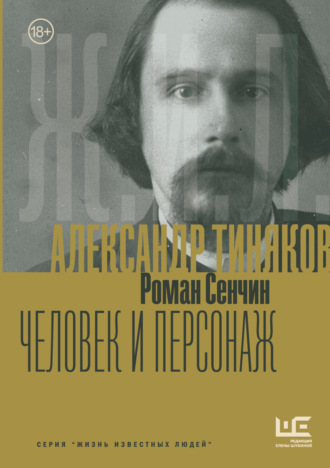

Александр Тиняков. Человек и персонаж

От «пристрастия к слишком страшным темам» Тиняков, как мы увидим, освободиться не захотел или не смог. Изменилось качество выражения этих «страшных тем». Правда, произойдет это много позже…

Здесь я снова обращусь к Владиславу Ходасевичу, так как других свидетельств условно московского периода жизни Тинякова (хотя в Москве он появлялся наездами), в отличие от петербургско-петроградско-ленинградского, почти нет.

Вот что вспоминает Ходасевич в очерке «Неудачники», написанном в 1935-м:

В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то – «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он – сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. <…>

Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота.

Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» – и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга…» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним (впрочем, и псевдоним был указан. – Р.С.): должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной[5].

Но готовил Александр Иванович книгу слишком долго – она вышла в год, когда читателей увлек только что народившийся акмеизм, когда критики ругались из-за будетлян и эгофутуристов. Запоздалого символиста Тинякова, которому тогда исполнилось двадцать шесть, почти не заметили. «Всегдашние дети вчерашнего дня», – охарактеризовал собранное в «Navis nigra» Николай Гумилев.

Мешали выпустить книгу раньше не только строгость автора к своим произведениям, но и обстоятельства жизни. Вот из тетради Тинякова со стихами и рабочими записями 1909–1912 годов (сохранившиеся тетради допетербургского периода хранятся в Государственном музее И.С.Тургенева в Орле; некоторые страницы выложены на сайте музея):

В половине июля 1910 г. я тяжело заболел, и моя литературная деятельность возобновилась лишь в январе 1911 г.; к очень большому для меня сожалению, тетрадь от 1 янв. 1910 г. с переписанными набело стихами пропала во время моих скитаний по больницам, но, к счастию, у меня остались черновики почти всех моих стихотворений. Убедившись теперь, что чистовой тетради мне не вернуть, я решил по черновикам восстановить все наиболее значительные стихи и собрать их здесь, переписав по порядку. Что касается последних стихов 1909 г., то сделать это было очень легко, т. к. сохранилась библиографическая запись о порядке их написания. О стихах 1910 г. такой записи не сохранилось, и пришлось разбираться в массе черновиков…

Может, и отец не давал достаточную для издания книги сумму…

Издаваться за свой счет или за счет меценатов было популярно в России. Особенного расцвета этот способ донести свои произведения до читателя достиг в Серебряном веке. Причем в первую очередь среди стихотворцев. Тоненькие книжки стихов заполонили магазины, их пытались продавать на улице, как пирожки и папиросы, на творческих вечерах… Россию часто называют страной поэтов, и в 1900–1910-х они, кажется, впервые действительно явились массово (или, вернее, массою). Все не только сочиняли стихи, но и стремились их опубликовать, издать книжку, прочитать со сцены.

Многие будущие классики Серебряного века начинали с книжек за свой счет. Брюсов, Игорь Северянин, Цветаева, тот же Гумилев. Ну и большая часть тех, кто вроде бы не оставил следа. Таких были сотни и сотни. Достаточно заглянуть в книгу Николая Гумилева «Письма о русской поэзии», чтобы убедиться, что происходило тогда в литературе.

Среди этих сотен и сотен книжек дебютный сборник Тинякова «Navis nigra» не остался незамеченным. На него отозвались. Но об отзывах позже.

* * *Итак, что же представляет из себя первая книга Александра Ивановича?[6]

Это семь десятков стихотворений и одна «лирическая поэма» «Разлука», поделенные на шесть частей («Тропинкою любви», «Природа», «Всепримирение», «Morituri»[7], «Славословия», «Цветочки с пустыря») и «Заключение».

Каждая часть воспринимается мной как или отличный, или интересный сборник (цикл), но в целом книга производит почти комическое впечатление. Автор явно постарался написать обо всем. О любви и природе (чуть ли не помесячно), о смерти, богах и героях древнего мира, заглянуть на свалку и в выгребную яму. И получаются этакие сочинения на заданные темы – пусть заданные самим автором, но тем не менее. Возникла у автора цель всё охватить, всё описать, и вот результат. Вызывающий то, что принято нынче называть испанским стыдом.

И нельзя не отметить обилие посвящений и эпиграфов. Чуть ли не четверть стихотворений предваряют эпиграфы из Брюсова, Бальмонта, Достоевского, Сологуба, Баратынского, Данте, Эдгара По. Причем некоторые – лобовые. Вот эпиграф: «Шесть тонких гильз с бездымным порохом. В.Брюсов» – и понеслось с этой же брюсовской строчки:

«Шесть тонких гильз с бездымным порохом»Вложив в блестящий барабан,Отдернул штору с тихим шорохом,Взглянул на улицу в туман.Так ветер дьявольскими пальцамиКачал упорно фонари,Спешил за поздними скитальцамиИ пел одно: «Умри! умри!»Все промелькнувшее, бесплодноеС внезапной дрожью вспомнил я,И вот к виску дуло холодноеПрижалось нежно, как змея.На золотом далеком куполеИграл, дробясь, неясный луч, —И пальцы – с трепетом – нащупалиК последней двери верный ключ.Чего ж я медлю, замирающий?И что мне скажут фонари?Иль ветер, горестно рыдающий,Не мне твердит: «Умри! умри!»Неплохое стихотворение? По-моему, неплохое, есть и по-настоящему сильный момент: «И пальцы – с трепетом – нащупали / К последней двери верный ключ». И финал отличный. Но, спрашивается, зачем самоубийце вкладывать в револьверный барабан целых шесть «гильз»? Наверняка для того, чтоб соответствовать Брюсову. И перекличка с рассказом тиняковского земляка Леонида Андреева «В тумане», опубликованным еще в 1902 году, очевидна.

А вот абсолютно бодлеровское:

На весенней травке падаль…Остеклевшими глазамиСмотрит в небо, тихо дышит,Забеременев червями.Жизни новой зарожденьеЯ приветствую с улыбкой,И алеют, как цветочки,Капли сукровицы липкой.Немало и наивных, искусственных, непугающих страшилок. По сути, им отдана вся последняя часть сборника, посвященная «тени Ф.П.Карамазова».

Я – гад. Я все поганюДыханьем уст гнилыхИ счастлив, если ранюНевинных и святых.Любовь и благородствоМне любо осквернять,Я лишь свое уродствоМогу благословлять… —и так далее, и тому подобное.

Есть эстетство, тоже искусственное, нарочитое. Приведу первую строфу самого характерного из таких стихотворений:

В стране рыдающих метелей,Где скорбь цветет и дышит страх,Я сплел на мертвых берегахВенок из грустных асфоделей…Оно датировано октябрем 1908 года. Для того времени, наверное, было свежим, но в 1912-м вряд ли могло кого-нибудь удивить и тронуть.

Часть «Славословия» предваряет эпиграф, и, конечно же, из Брюсова: «И всем богам я посвящаю стих». И у Тинякова есть стихи, посвященные и древнему славянскому божеству Морене («Влагой вечною, кристальной / Из грудей своих напой, / Плащаницей погребальной, / Белоснежною, нетленной, / Тело тихо мне укрой…»), и индоиранскому Бушьянкте («В душе моей Ормузд и Ариман / Побеждены Бушьянктою-даэвом. / Смотрю на мир сквозь призрачный туман, / Забыв про жизнь с ее грозой и гневом…»), и первой жене Адама демонице Лилит («Умирают земные надежды, / Тает медленным облаком стыд, / Вожделением вспыхнули вежды, – / И опять предо мною Лилит!..»), и американскому богу-пауку Миктлантекутли («Приходят в мир нагие дети, / Не зная, чем их встретит мир, / Не зная, что тугие сети / Плетет для них Паук-вампир…»)

Лучшими в книге «Navis nigra» я считаю лирические – любовные и пейзажные – стихотворения, рассыпанные по разным ее частям.

А это, «В амбаре», по-моему, так и вовсе замечательное, какое-то артхаусное:

Под нами золотые зёрна,В углах мышей смиренный писк,А в наших душах непокорноВозносит похоть жгучий диск.Нам близок ад и близко небо,Восторг наш хлещет за предел,И дерзко вдавлен в груды хлебаЕдиный слиток наших тел!Самым симпатичным стихотворением сборника почти все рецензенты назвали коротенькую «Идиллию»:

О, сколько кротости и прелестиВ вечерних красках и тенях,И в затаенном робком шелесте,И в затуманенных очах.Мы словно в повести Тургенева:Стыдливо льнет плечо к плечу,И свежей веточкой сиреневойТвое лицо я щекочу…Но современникам надолго запомнились другие строки:

Любо мне, плевку-плевочку,По канавке грязной мчаться,То к окурку, то к пушинкеСкользким боком прижиматься.Пусть с печалью или с гневомЧеловеком был я плюнут,Небо ясно, ветры свежи,Ветры радость в меня вдунут.В голубом речном простореС волей жажду я обняться,А пока мне любо – быстроПо канавке грязной мчаться.Здесь слышится желание эпатировать, чувствуется игра и надуманность. Но придет время, и эта тема – плевка, человека-плевочка – станет у Александра Ивановича главной и выстраданной, даст повод думать о нем, пытаться понять, что это была за личность. Плевочек или всё-таки нет…

Кстати, наверное, будет здесь такой эпизод. Году в 1998-м или 1999-м, в любом случае вскоре после выхода книги Тинякова, подготовленной Николаем Богомоловым, я спросил нашего литинститутского преподавателя русской литературы начала ХХ века Владимира Павловича Смирнова о Тинякове. Владимир Павлович поморщился и ответил в том духе, что в Серебряном веке было много разных персонажей, был и Тиняков, и вот теперь нашлись энтузиасты (это слово он произнес почти с отвращением), которые пытаются его вернуть. И прочитал по памяти несколько строк как раз из этого стихотворения. «Любо мне, плевку-плевочку…»

* * *В «Navis nigra» Александр Иванович хотел выступить не только как практик (стихослагатель), но и как теоретик (ну или указать на теории, примененные в работе над книгой). Им было написано предисловие, которое, правда, то ли он сам, то ли издатель в книгу не включил. А оно любопытно.

Из множества теорий, созданных модернистами различных направлений, – выгодно выделяется своею стройностью и глубиной теория Научной Поэзии, разработанная Рене Гилем.

Она не только открывает перед поэзией сокровищницу новых тем и новых слов, она совершает истинный и давно назревший переворот в области поэзии, заставляя ее разорвать связь с религией и заключить союз с наукой.

Не удивительно, что последователями этой теории являются наиболее крупные таланты и наиболее широкие умы наших дней: Э.Верхарн и Рони, Р.Аркос и Ж.Дюамель – во французской литературе, Валерий Брюсов и отчасти К.Бальмонт – у нас. <…>

Эта книга является отражением пути, пройденного мною по направлению от мутных истоков эготической поэзии к широкому и чистому морю поэзии научной. Лишь в последних по времени стихах мне удалось овладеть пафосом научной мысли и сбросить цепи субъективных настроений. <…>

В заключение мне остается сказать, что – располагая стихи в своей книге, я старался следовать закону, установленному Валерием Брюсовым в предисловии к «Urbi et Orbi»; только в отделе «Славословия» я счел нужным удержать хронологический порядок.

25 января, 1912 г.

Одинокий

с. Пирожково Орл. губ.

Пройдет года три-четыре, и Тиняков, оставив в прошлом псевдоним Одинокий, будет страстно критиковать Брюсова и научную поэзию.

А вот авторские примечания, а вернее пояснения к некоторым стихотворениям, ни автор, ни издатель из верстки не выкинули, и пояснения эти выглядят и комично, и даже оскорбительно для читателя, считающего себя образованным.

Приведу одно из стихотворений, а потом примечание-объяснение к нему.

Ты – голгофа, Реканати!В тишине твоей страдалИ без жалоб, без проклятийЛеопарди угасал…Здесь – горбун, бедняк и Гений,Встретясь с женской красотой,Полон тягостных мучений,Бил о стену головой.От скупой Аделаиды,Что ценила лишь гроши,Здесь несчетные обидыПринимал поэт в тиши.И, проживши век свой в морге,Он недаром воскресилТо, что древле на АморгеСимонид провозгласил.Встреча с ветреной Тоццели,Как нежданная весна,Возрастила асфоделиВ бедном сердце горбуна.Но жестокой ножкой ФаниСмяла бедные цветы,И остался он в тумане,Без любви и без мечты.Он прошел под гнетом горя,Безнадежной скорбью пьян,Презирая и не споря,Тих и грустен, как Тристан…Мы ни жалоб, ни проклятийНе услышали с креста…Помни ж, тихий Реканати, —Пыль руин твоих свята!Примечание: Реканати – маленький городок в Апеннинах – родина Д.Леопарди (1798–1837). Литература о Леопарди на всех европейских языках весьма значительна. Можно назвать несколько устаревшую книгу Ликурго Каппеллетти «Saggio di una bibliographia Leopardiana» (Parma, 1892), – как пособие для изучения поэта. С 1898 г., со дня столетнего юбилея Леопарди, – литература о нем значительно возросла. Русские работы о Леопарди – общеизвестны. В 4-й строфе я говорю об известной сатирической поэме Симонида Аморгского, направленной против дурных женщин, которую Леопарди перевел и напечатал в миланском «Nuovo Ricoglitore». – Тристан – действующее лицо в диалоге поэта «Тристан и друг» (см. перев. А.И.Орлова: «Разговоры». СПб., 1888).

В первоначальном виде (опубликованном в книге Тинякова 2002 года издания) примечание это было в два раза больше. Александр Иванович объяснял чуть ли не каждую строфу своего произведения. Но, видимо, сам понял, что это – перебор.

* * *По нынешним временам, когда абсолютное большинство сборников стихотворений, в том числе и известных поэтов, не удостаиваются никаких отзывов в печати, на книгу Тинякова реакция была заметной. «Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами», – свидетельствует Ходасевич.

Вардван Варжапетян отыскал и собрал в своей повести в документах «Смердяков русской поэзии»[8] большинство этих откликов.

Декаденты-символисты в основном сдержанно хвалили.

Владимир Гиппиус, троюродный брат Зинаиды Николаевны, писал:

Стихи Одинокого (А.Тинякова) печатаются давно, но редко, и первое понятие о его личности дает эта книжка. При первом чтении автора становится жаль.

Жаль, что поэт, сумевший назвать любовь – «нищенкой», сумевший подглядеть в осенней природе «пламя листьев ярко-рыжих» и подслушать, как «березы служат литургию», – что такой поэт расточает свои способности на повторения Бальмонта («…верьте, что мудрей живут поэты, отдаваясь вечной смерти за мгновенье красоты») или Брюсова («она идет, как на распятье, на пьяный крик, на грубый зов…»)

<…> И все-таки есть в стихах Тинякова подлинная боль и подлинное одиночество…

Константин Бальмонт в рецензии «Молодой талант», надеюсь, вполне искренне признавался:

…Книга Александра Тинякова, – или вернее, небольшая книжка, в ней 90 небольших страниц, – в ряду книг молодых поэтов радостно удивила меня. Это настоящий талант. Сильный стих и в то же время нежный, своеобразие настроений, уменье овладеть самой трудной темой, которой может задаться лирический поэт. <…>

Иногда можно оспаривать привлекательность поэтических тем. Таков весь отдел «Цветочки с пустыря». Я разумею стихи: «Плевочек», «Молитва гада» или «Кость». Их нельзя читать без отвращения – и, однако, они написаны очень хорошо.

Шестидесятилетний Иероним Ясинский, скрывшись за псевдонимом М.Чуносов, расхвалил поэму «Разлука», назвал несколько стихотворений Тинякова «превосходными», но пожурил за некоторые другие, в том числе, конечно, за «Плевочек».

Только-только народившиеся акмеисты были куда суровее. Гумилев даже не в рецензии, а в крошечной заметке вынес приговор:

Хорошие стихи талантливого Александра Тинякова (Одинокого), известного читателям по «Весам», «Перевалу» и «Аполлону», очень проигрывают в книге. Прежде казалось, что они на периферии творчества поэта, что они только вариации каких-то других, нечитанных, полно заключающих его мечту, теперь мы видим, что этой мечты нет, и что блеск их – не алмазный блеск, а стеклянный.

Главное в них, это темы, но не те, неизбежные, которые вырастают из глубин духа, а случайные, найденные на стороне. Поэтому и сами стихотворения ощущаешь, как всегдашних детей вчерашнего дня. Александр Тиняков – ученик Брюсова, но как прав был Андрей Белый, говоря, что брюсовские доспехи раздавят хилых интеллигентов, пожелавших их надеть. Тиняков – один из раздавленных.

Сергей Городецкий высказался обстоятельнее:

Эта книга вышла с большим опозданием. Яд ее давно уже сделался безвредным, недействительным. Смаковать подполье вряд ли кому интересно теперь, когда вся поэзия так дружно устремилась к стройности в форме и величию в содержании. <…>

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См.: Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 12–37; сокращенный вариант: Ной. 1994. № 8. (Здесь и далее примеч. автора.)

2

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 74. Письма 1903. М.: Гослитиздат, 1954. С. 268.

3

См., например, публикацию о нем орловского краеведа Василия Агошкова «Имение М.А.Тинякова в сельце Вишневец (Архангельское)». URL: https://proza.ru/2012/04/11/904.

4

См.: Самарина И.В. Журнал «Школьные досуги» А.Тинякова как ключ к повести Ф.Д.Крюкова «Картинки школьной жизни» // Тургеневский ежегодник. 2020. Орел: Орлик, 2020. С. 336–338.

5

Ходасевич В. Неудачники // Ходасевич В. Избранная проза: в 2 т. Т. 1. Белый коридор. Воспоминания. N-Y., 1982. С. 186–188.

6

См.: Александр Тиняков (Одинокий). Стихотворения / подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Н.А.Богомолова. 2-е изд., испр. и доп. Томск – М.: Водолей, 2002.

7

Morituri – идущие на смерть (лат.).

8

Варжапетян В. Смердяков русской поэзии: История первой книги Александра Тинякова в стихах, рецензиях и письмах // Ной. 1995. № 15. С. 168–190.