Полная версия

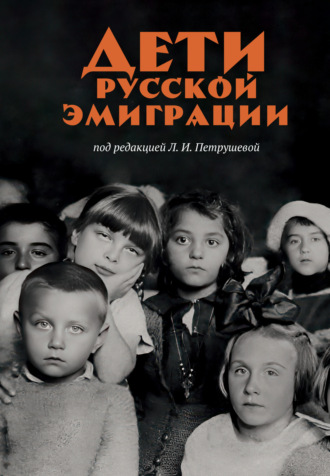

Дети русской эмиграции

Трудности материального характера, а также уменьшение численности детей школьного возраста привели к сокращению количества русских школ, в том числе путем их объединения. В 1923 г. были объединены Галлиполийская и Петропавловская гимназии. Новая гимназия располагалась в г. Тырново-Сеймен и находилась в ведении ВСГ и РЗГК. В июне 1924 г. были закрыты технические курсы в г. Софии.

В 1929–1930 гг. сеть русских школ в Болгарии была представлена следующими учебными заведениями:

• Варненская англо-русская школа, основана в апреле 1920 г. по инициативе группы преподавателей, восьмиклассное учебное заведение. В ноябре 1923 г. школа была включена в систему школьных учреждений ВСГ и РЗГК, в сентябре 1928 г. передана в ведение представителя Лондонского благотворительного общества мистера В. Черчуорда. Содержалась на средства правительства Болгарии, ассигнования Лондонского благотворительного общества. В состав попечительского совета входили члены Благотворительного общества В. Черчуорд (он же директор), мистер Коффе, уполномоченный ВСГ А. В. Арцишевский. Число учащихся – 125 человек.

• Шуменская русская гимназия, основана в 1922 г., восьмиклассное учебное заведение, находилась в ведении ВСГ и РЗГК. Содержалась на средства болгарского правительства и РЗГК. Обучение было платным. Число учащихся – 199 человек. Директор Н. А. Парманин. Ранее эту должность занимали А. А. Бейер, В. Ф. Коренев.

• Русское среднее сельскохозяйственное училище, основано в июне 1921 г. по инициативе Главного комитета ВСГ, шестиклассное учебное заведение. Содержалось на средства болгарского правительства и РЗГК. Состояло в ведении ВСГ и РЗГК. Число учащихся – 23 человека. Директор В. И. Люминарский. В 1931 г. училище было ликвидировано.

• Софийская русская гимназия, создана в июле 1920 г. по инициативе Русско-болгарского культурно-благотворительного комитета, восьмиклассное учебное заведение. С 1925 г. входила в систему учебных заведений ВСГ и РЗГК. Содержалась на средства болгарского правительства и РЗГК. Число учащихся – 171 человек. Директор А. П. Стефанов.

• Крестовоздвиженская русская гимназия в г. Пещера, основана в 1920 г. в Буюк-Дере по инициативе В. В. Нератовой, в 1922 г. переведена в Болгарию, восьмиклассное учебное заведение. Содержалась на средства болгарского правительства и Благотворительного общества профессора Уиттимора. Председатель попечительского совета – епископ Серафим. Члены совета – проф. И. А. Базанов, Д. Н. Ермолов. Число учащихся – 160 человек. Директор А. Н. Ермолов.

• Софийская школа В. П. Кузьминой, основана в 1924 г., тип школы – детский сад, начальная школа, курсы иностранных языков, четырехклассная прогимназия. В школу принимались русские и иностранные дети. Содержалась на плату за обучение и помощь от французского посла в Болгарии. Число учащихся – 170 человек, из них русских детей – 60 человек.

Кроме того, в этот период в Болгарии осуществляли свою деятельность дома, работавшие по типу детского сада с подготовительной группой. Среди них:

• Русский детский дом ВСГ и РЗГК в г. Бургасе, основан в 1928 г. Тип школы – детский сад, подготовительные двухгодичные классы. Содержался на средства болгарского правительства и РЗГК, плату за обучение. Число воспитанников – 24 человека. Заведующая С. А. Миргородская.

• Русский детский дом ВСГ и РЗГК в Пернике, основан в декабре 1924 г. по инициативе представителей ВСГ и РЗГК. Тип школы – детский сад и подготовительная школа. Содержался на средства болгарского правительства и РЗГК. Число воспитанников – 44 человека. Заведующая В. П. Попова.

• Русский детский дом ВСГ и РЗГК в г. Софии, основан в 1920 г. по инициативе Главного комитета ВСГ. Содержался на средства болгарского правительства и РЗГК. Число воспитанников – 121 человек. Заведующая К. В. Скоропадская.

• Варненский русский детский дом ВСГ и РЗГК, основан в 1920 г. по инициативе Главного комитета ВСГ. Содержался на средства болгарского правительства и РЗГК. Число воспитанников – 48 человек. Заведующая О. Н. Гайдовская-Потапович[43].

В период мирового экономического кризиса в 1929–1934 гг. для русской школы вновь наступили тяжелые времена. В этот период американский комитет профессора Уиттимора и РЗГК в Париже практически прекратили финансирование русского школьного дела. Школы остались на содержании болгарского правительства. Общее сокращение государственных расходов привело к сокращению сети русских школ. Болгарские власти не могли отпускать дополнительные средства на их поддержание. Из числа финансируемых школ была исключена англо-русская гимназия в Варне, закрыт русский дом в Тырново, в 1932 г. закрыта гимназия в г. Пещера. В 1932 г. осталось две русские гимназии в Шумене и Софии, четыре начальные школы с детскими садами в Софии, Варне, Пернике и Бургасе. Возможности эмигрантских организаций влиять на политику правительства в отношении русских школ сузились еще больше после 1934 г., когда Болгария установила отношения с СССР. В 1934 г. были закрыты Шуменская русская гимназия и детские интернаты в Варне и Бургасе. Уменьшилось число учителей и их зарплата. Таким образом, в 1934–1935 гг. правительство выделило средства только на Софийскую гимназию, одну прогимназию, четыре начальные школы и четыре детских дома.

Как уже ранее упоминалось, страны, до 1918 г. входившие в состав Российской империи, отличались от других стран русского рассеяния тем, что значительную часть населения в них составляла русская диаспора, пополнившаяся беженцами. Несмотря на то что там существовало большое число русских школ всех видов и ступеней, а правовое положение русского национального меньшинства было закреплено в международных договорах и поставлено под контроль Лиги Наций, положение русской школы изменилось к худшему. Дети-эмигранты могли бы посещать уже имевшиеся русские учебные заведения, без необходимости создания новых, тем не менее этого не произошло. Более того, сокращалось число учебных заведений, которые возникли еще до революции. Особенно быстро разрушалась сеть русских школьных учреждений в Бессарабии и Польше.

Особое беспокойство вызывало положение русских школ в Бессарабии, которая с 1918 г. входила в состав Румынии. В 1921 г. численность русских беженцев достигала всего 8000 человек[44]. Тем не менее почти все русские учебные заведения были практически сразу закрыты. В оставшихся вводилось преподавание на румынском языке. Отказавшиеся принять румынское гражданство русские учителя подлежали увольнению со службы. К середине 1920-х гг. в Бессарабии существовало лишь несколько частных школ для русских детей, но политика правительства, требовавшего их ежегодной перерегистрации, была направлена в целом и на их закрытие. С 1921 г. окончившие русские частные школы не имели права поступать в румынские вузы. Вопрос о положении русской школы в Бессарабии встал настолько серьезно, что обсуждался на закрытом заседании 2-го педагогического съезда в Праге. В документах заседания было записано: «Румынское правительство, пользуясь беззащитностью русского населения Бессарабии, в своих правительственных актах и распоряжениях действует так, как будто русской национальности в Бессарабии вовсе не существует»[45].

Сложным было положение русских учебных заведений и в Польше. Число русских эмигрантов резко уменьшалось по сравнению с 1920–1921 гг. и составляло 60 800 человек[46]. Процесс разрушения русской школы в Польше, где имелось несколько сотен разного типа школ, также начался сразу после получения Польшей самостоятельности. Русским школам предлагалось перейти на польский язык преподавания, оставив русский отдельным учебным предметом. Отсутствие польского гражданства у русских педагогов не позволяло многим из них заниматься преподавательской деятельностью не только в правительственных школах, но и в частных. При этом получение гражданства было связано с большими трудностями, поскольку требовалось доказать свое право быть гражданином Польши даже в случаях, если русские люди всю жизнь проживали на этой территории. Тем, кто не имел гражданства, требовалось ежегодно подтверждать свое право на преподавание. В среднем русский учитель в Польше получал в два-три раза меньше своего коллеги, польского преподавателя, даже если его педагогический стаж составлял более 25 лет. Проф. Д. М. Сокольцов в статье «Замечательная статистика», опубликованной в газете «Русский голос» от 3 октября 1926 г., указал, что из 140 000 русских детей в русской школе обучалось 2600, т. е. всего 1,7 %. Это означало, что из 100 русских детей только двое посещали русскую национальную школу. Если в 1922 г. в Польше существовало 33 средних и десять начальных школ, то в 1925 г. их было соответственно только десять средних и пять или шесть начальных. Из чего проф. Сокольцов сделал вывод: «Не знаю, найдется ли хоть одна другая страна, не считая Румынии, где положение русской школы совсем нетерпимо, где русская школа так бы плохо себя чувствовала, как здесь»[47].

Преобладающее большинство русских школ, которые могли посещать дети эмигрантов, были частными либо находились в ведении общественных организаций. Лишь во второй половине 1920-х гг. отдельным русским школам оказывалась финансовая помощь со стороны ряда местных магистратов. Тем не менее материальное обеспечение русских учебных заведений было явно недостаточным. В 1929 г. русская педагогическая общественность в Польше поставила вопрос о создании «Школьного фонда», который пополнялся бы путем «национального обложения», т. к. оплатить обучение детей могли далеко не все родители.

По сведениям Педагогического бюро по делам средней и низшей школы, в Польше к 1929–1930 гг. имелись следующие учебные заведения, в которых обучались дети эмигрантов из России:

• Варшавская гимназия, создана в 1924 г. на базе гимназических курсов, открытых в 1919 г., восьмиклассное учебное заведение. Содержалась на субсидии РЗГК и оплату за обучение, состояла в ведении Министерства народного просвещения. Число учащихся – 200 человек, из которых 40 % составляли дети эмигрантов. Директор И. Ф. Голубовский.

• Виленская гимназия, создана в 1922 г. по инициативе Русского общества в Вильно, восьмиклассное мужское учебное заведение, состояла в ведении Общества. Содержалась на субсидии РЗГК и плату за обучение. Число учащихся – 98 человек, из них 62 ученика – дети эмигрантов. Директор Л. Л. Белевский.

• Русская женская гимназия в г. Вильно, создана в 1921 г. по инициативе Л. И. Поспеловой. Содержалась на субсидии РЗГК и плату за обучение. Находилась в ведении Виленского учебного округа. Число учащихся – 115 учениц, из них 52 – дети эмигрантов. Директор П. К. Герк.

• Русская смешанная гимназия Отдела Русского благотворительного общества в г. Бресте, основана в 1880 г., восьмиклассное учебное заведение. Содержалась на субсидии РЗГК и плату за обучение. Находилась в ведении Русского благотворительного общества в Польше. Число учащихся – 484 человека, из них 41 эмигрант. Директор А. Н. Федяй.

• Ровенская частная гимназия, создана по инициативе Ровенского русского благотворительного общества. Находилась в ведении Общества. Содержалась на субсидии РЗГК, благотворительные пожертвования, плату за обучение. Число учащихся – 278 человек, из них 137 учеников – дети эмигрантов. Директор А. П. Юшкевич.

• Новогрудская частная смешанная гимназия, основана в 1916 г. Содержалась на субсидии РЗГК, плату за обучение, пособия магистрата. Находилась в ведении Родительского комитета. Число учащихся – 201 человек, из них 18 человек – эмигранты. Директор П. О. Скребец.

• Пинская частная русская реальная гимназия, основана в 1921 г. по инициативе педагогов. Находилась в ведении Пинского отдела Русского благотворительного общества в Польше. Содержалась на субсидии РЗГК, плату за обучение, благотворительные пожертвования. Число учащихся – 136 человек, из них 15 – эмигранты. Директор А. И. Цибрук.

• Русская частная реальная гимназия в г. Лунинце, основана в 1919 г. по инициативе педагогического совета. Содержалась на субсидии РЗГК, плату за обучение. Находилась в ведении концессионера А. Полховского. Число учащихся 160, из них 65 – эмигранты. Директор З. И. Полховская.

• Луцкая частная гимназия, основана в 1898 г. В 1921 г. реформирована по инициативе А. Н. Коленко. В 1926 г. передана в ведение Луцкого отдела Русского благотворительного общества в Польше. Содержалась на субсидии РЗГК, плату за обучение. Число учащихся – 143, из них 35 % составляли дети эмигрантов. Директор С. И. Апошанский.

• Вилейская частная смешанная гимназия, основана в 1919 г. Содержалась на субсидии РЗГК и благотворительные пожертвования. Число учащихся – 91 человек, из них 30 % составляли дети эмигрантов. Директор К. Велецкий.

• Начальная школа Русского комитета в г. Варшаве, основана в 1918 г. Содержалась на средства РЗГК и плату за обучение. Число учащихся – 65 человек, из них 60 % составляли дети эмигрантов. Председатель попечительского совета Д. А. Бушен, заведующий школой Б. И. Азаров.

• Виленская общественная начальная школа № 36 с преподаванием на русском языке для детей эмигрантов, основана в 1921 г. по инициативе родителей. Содержалась на субсидии РЗГК, средства Виленского магистрата и Виленского учебного округа. Находилась в ведении Виленского учебного округа. Число учащихся – 104 человека, из них 50 % составляли дети эмигрантов. Заведующая Г. А. Добрынина.

• Виленская начальная школа при православном приюте Филантропического общества, основана в 1923 г. по инициативе Русского попечительного комитета об эмигрантах в Польше. Содержалась на средства РЗГК. Находилась в ведении Виленского учебного округа. Число учащихся – 80 человек, из них 60 % составляли дети эмигрантов. Заведующая М. С. Евдокимова.

• Брестская русская начальная школа, основана в 1918 г. Содержалась на средства РЗГК и плату за обучение. Находилась в ведении инспектората школы. Число учащихся 165, из них 35 % составляли дети эмигрантов. Заведующая А. Р. Васелюк.

• Приготовительная школа при православном детском приюте для девочек при Гродненском женском монастыре, основана в 1921 г. по инициативе доктора В. В. Кошелева. Содержалась на средства РЗГК и Гродненского магистрата. Число учащихся – 13 человек, все дети – сироты из числа эмигрантов. Заведующая Л. Н. Преклонская.

• Курсы закона Божия при Быдгощском обществе самопомощи русским беженцам в г. Быдгоще, основаны в 1926 г. по инициативе Т. С. фон Беренца. Содержались на субсидии РЗГК. Находились в ведении Общества. Число учащихся – 32 человека, из них девять человек – эмигранты. Заведующий председатель правления Общества Н. Н. Ходкевич[48].

Не менее сложным признавалось положение русской школы в Финляндии, Латвии и Эстонии.

Число беженцев в Финляндии в 1921 г. составляло 25 000 человек[49], в 1924 г. – 14 314[50]. Дети русских беженцев посещали сохранившиеся русские школы. К середине 1920-х годов по инициативе церковных приходов и частных лиц возникли немногочисленные беженские школы.

В Финляндии к 1926–1927 учебному году продолжили свою деятельность следующие русские учебные заведения, которые субсидировал Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей:

• Териокское реальное училище, создано в 1913 г., в 1918 г. реформировано, семиклассное учебное заведение. Училище содержалось на средства РЗГК и плату за обучение. Находилось в ведении Териокского прихода. Число учеников 140, из них 80 % – дети эмигрантов. Директор П. А. Янушкевич. В 1923 г. при училище был создан интернат, содержавшийся на средства РЗГК. Число воспитанников – 45 человек, все из числа детей эмигрантов. Заведующая А. И. Миролюбова.

• Териокское начальное училище, основано в 1886 году. Содержалось на субсидии РЗГК и средства Териокского прихода. Число учащихся в 1926 г. составляло 35 человек. Директор В. Н. Абрамовская.

• Выборгская начальная школа, основана в 1864 году, реформирована в 1919 г. по инициативе православного прихода, трехклассное учебное заведение. Содержалась на субсидии РЗГК и средства прихода. Число учащихся – 46 человек, из них 35 % составляли дети эмигрантов. Директор М. П. Петровская.

• Выборгский русский реальный лицей, основан в 1883 году, реформирован в 1918 г. по инициативе православного прихода, восьмиклассное учебное заведение. Содержался на субсидии РЗГК, средства жертвователей и плату за обучение. Находился в ведении Министерства учебных и церковных дел. Число учащихся составляло 158 человек. Директор В. И. Рейхерт.

• Райвольская средняя русская школа, основана в 1920 г. по инициативе группы беженцев. Содержалась на средства РЗГК. Число учащихся составляло 63 человека. Директор Н. А. Никулин. В 1921 г. при школе был создан интернат, также содержавшийся на средства РЗГК. Заведующая М. Х. Смирнова.

• Райвольская начальная школа, создана в 1870 г. по инициативе Райвольского сельскохозяйственного общества. Находилась в ведении Общества. Число учащихся – 34, из них 25 % составляли дети эмигрантов. Директор С. Т. Путилин.

• Келломякское приходское совместное реальное училище, создано в 1920 г. Содержалось на средства РЗГК и плату за обучение. Число учащихся – 33 человека, все они из числа эмигрантов. Директор М. Г. Чистосердов.

• Куоккальская русская школа, создана в 1921 г. по инициативе Приходского совета. Школа содержалась на субсидии РЗГК. Находилась в ведении Приходского совета. Число учащихся – 16 человек, из них 62,5 % составляли дети из числа эмигрантов. Директор С. В. Ладукас.

• Халильское реальное училище, основано в 1918 г. Содержалось на средства РЗГК. Число учащихся – 11 человек, из них 50 % составляли дети эмигрантов. Директор Н. В. Познийский.

Кроме того, в Финляндии в этот период продолжали существовать русские гимназии, субсидировавшиеся из других финансовых источников:

• Гельсинфоргская Александровская гимназия, основана в 1870 г., число учащихся – 46 человек, 45 % из которых составляли дети эмигрантов. Директор В. Попов.

• Хаминская русская народная школа, основана в 1877 г. Число учащихся – семь человек. Все они из числа эмигрантов. Директор П. Н. Успенский.

• Гельсинфоргское приходское начальное училище им. Н. И. Табунова, основано в 1864 г., четырехклассное учебное заведение. Содержалось на средства Фонда Н. И. Табунова, находилось в ведении Гельсинфоргского прихода. Число учащихся – 88 человек. Директор А. И. Воскресенский.

• Гимназия им. Святителя Алексия (мужская), создана в 1919 г. по инициативе Особого комитета по делам русских в Финляндии. Состояла в ведении Министерства церковных и учебных дел, восьмиклассное учебное заведение. Число учащихся – 17 человек. Директор А. Колокольцев. Примечательно, что в анкете на вопрос о средствах, на которые содержится, было указано «случайные».

• Вильманстрандская приходская русская начальная школа, создана в 1878 г. Содержалась на средства прихода. Находилась в ведении Министерства церковных и учебных дел. Содержалась на средства правительства и прихода. Число учащихся – шесть, из них трое – эмигранты. Директор прот. А. В. Разумов[51].

В 1927 г. были закрыты Гельсинфоргская Александровская гимназия, Келломякское приходское реальное училище, Халильское реальное училище, Хаминская народная школа, Куоккальская русская школа.

Трудным оказалось положение русской школы и русского педагога в Латвии. Согласно данным переписи населения, проведенной в 1920 г., численность русского населения составляла 157 671 человек[52]. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. в Латвии находилось около 15 000 беженцев[53]. К 1922 г. численность русского населения в Латвии составляла 91 477 человек[54]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, число русских беженцев к 1925 г. составляло 33 544 человека[55].

Несмотря на принятый в 1919 г. закон, по которому школы национальных меньшинств, в том числе русские, получали возможность преподавания на родном языке, уже в 1922 г. представитель Латвии в Лиге Наций в особом меморандуме утверждал, что в Латвии происходит «денационализация не меньшинств, а самого латышского большинства под влиянием русского и немецкого меньшинств»[56]. Чтобы избежать опасности русификации, правительство в 1923 г. ликвидировало должности русских школьных инспекторов, передав их функции в ведение районных латышских инспекторов. Число русских школ резко сократилось. К 1923 г. в Латвии осталось 30 русских средних школ, в которых обучалось 3430 человек[57].

В Эстонии в 1923 г. численность русского населения составляла 91 109 человек[58]. Из них 19 000 – русские беженцы[59], в том числе 2978 – дети[60].

К 1926–1927 гг. сеть русских эмигрантских школ в Эстонии была представлена следующими учебными заведениями:

• Куккурская начальная школа с детским садом, создана в 1925 г. по инициативе Комитета русских эмигрантов на руднике Куккура, четырехклассное учебное заведение. Содержалась на средства Комитета. Число учащихся – 20 человек. Директор O. K. Черпай.

• Нарвская реальная гимназия с коммерческим отделением, основана в 1920 г. по инициативе Комитета русских эмигрантов. Содержалась на средства РЗГК. Находилась в ведении Комитета. Число учащихся – 212 человек. Директор А. В. Васильев.

• Детский сад на руднике Кютте Йыуде, основан в 1927 г. по инициативе Комитета русских эмигрантов. Содержался на средства РЗГК. Заведующий Л. Ф. Моисеев.

• Начальная школа на Романовском руднике, создана в 1927 г. по инициативе дирекции рудника и Комитета русских эмигрантов, четырехклассное учебное заведение. Число учащихся – 33 человека. Директор А. И. Степанова.

• Дом русского ребенка в г. Ревеле, основан 1 октября 1920 г. по инициативе Комитета русских эмигрантов, С. В. Колзаковой, А. В. Кузьминой, О. И. Немирович-Данченко, шестиклассное учебное заведение. Содержался на средства РЗГК. Число учащихся – 53 человека. Директор О. И. Немирович-Данченко.

• Русская начальная школа в г. Немме, создана в 1920 г. по инициативе Комитета русских эмигрантов, пятиклассное учебное заведение. Содержалась на средства РЗГК, доходы от лотерей, благотворительных спектаклей, организованных администрацией школы, пособия местной церкви. Состояла в ведении Комитета русской эмиграции. Число учащихся – 39 человек. Директор К. Н. Левашов.

Кроме того, дети русских эмигрантов в 1929 г. обучались также в сохранившихся русских учебных заведениях, созданных до революции:

• Русская городская реальная гимназия в г. Ревеле. Общее число учащихся 311, из них 79 человек – эмигранты, директор А. С. Пешков.

• Русская гимназия общества «Русская школа в Эстонии» в г. Ревеле. Общее число учащихся 82, из них 17 – эмигранты, директор Л. А. Андрушкевич.

• Начальное училище общества «Русская школа в Эстонии» в г. Ревеле. Общее число учащихся 343, из них 91 – эмигранты, заведующий Д. И. Селедец.

• Русское отделение 26-го городского начального училища в г. Ревеле. Общее число учащихся 149, из них 37 – эмигранты, заведующий Н. Зеллер.

• Частная начальная школа в г. Немме. Общее число учащихся 83, из них 14 – эмигранты, заведующий К. Н. Левашов.

• Русская городская гимназия г. Юрьева. Общее число учащихся 105, из них 14 – эмигранты, директор И. М. Тофф.

• 13-е городское училище г. Юрьева. Общее число учащихся – 212 человек, из них 31 – эмигранты, заведующий Лупкин.

• Городская гимназия г. Нарвы. Общее число учащихся – 207 человек, из них 23 – эмигранты, директор С. Н. Додрышевский.

• 1-е городское начальное училище г. Нарвы. Общее число учащихся – 241 человек, из них 32 – эмигранты, заведующий Н. Викторов.

• 3-е городское начальное училище г. Нарвы. Общее число учащихся – 259 человек, из них 52 – эмигранты, заведующий П. Иванов.

• 4-е городское начальное училище г. Нарвы. Общее число учащихся – 190 человек, из них 51 – эмигранты, заведующий П. А. Марков.

• 7-е городское начальное училище г. Нарвы. Общее число учащихся – 134 человека, из них 24 – эмигранты, заведующий А. Янсон.

• Усть-Нарвское начальное училище. Общее число учащихся – 40 человек, из них 11 – эмигранты, заведующий С. Покровский.

• 1-е городское начальное училище г. Печоры. Общее число учащихся – 177 человек, из них 24 – эмигранты, заведующий П. Листакинд[61].

Касаясь вопроса о положении русской школы в Литве, следует отметить, что сеть русских школ здесь пришлось создавать фактически заново. До революции русских школьных учреждений в Литве существовало не так много. К тому же в годы Первой мировой войны русское население, особенно в городах, было эвакуировано вглубь России. По переписи 1923 г., русских в Литве проживало более 50 000 человек[62]. К середине 1920-х гг. число русских беженцев составляло 7644[63]. Сеть русских школьных заведений в 1926–1927 учебном году представлена следующими учебными заведениями:

• Русская гимназия в г. Ковно (Каунас), создана в 1920 г., Содержалась на средства Общества преподавателей, находилась в ведении Министерства просвещения Литвы. Обучение платное. Число учащихся – 238 человек, из них 62 человека – дети эмигрантов. При гимназии были открыты курсы для взрослых и подготовительные курсы в младшие классы. Директор А. И. Тыминский.