Полная версия

Как Иисус Христос стал самым успешным лидером в истории

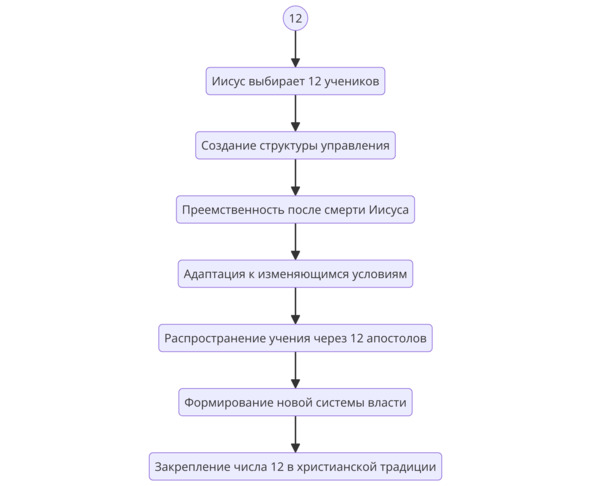

Таким образом, стратегия Иисуса была основана на тщательном планировании и учёте исторических реалий. Вместо создания массового движения, которое могло бы быть уничтожено на ранних этапах, он сосредоточился на небольшой, но сплочённой группе, которая могла распространить его учение в долгосрочной перспективе. Выбор 12 учеников не был случайностью – он был логичным шагом, обеспечивающим максимальную эффективность в условиях репрессий и нестабильности. Этот подход позволил христианству не только выжить, но и стать глобальным феноменом, изменившим ход истории.

Малую элиту можно обучить и сделать носителями идеи

Иисус понимал, что для создания долгосрочного движения недостаточно просто проповедовать перед толпами. Массовая аудитория может быть вдохновлена на короткий срок, но без организованного ядра, которое будет не только хранить, но и распространять идеи, движение быстро распадётся. История показывает, что все устойчивые идеологические системы строились на основе малой группы элитных последователей, которые были не просто учениками, но и носителями идеи, способными адаптировать её к разным условиям и передавать дальше.

Современные исследования социологии и психологии групп подтверждают, что наиболее эффективные движения начинаются с небольшого, но высоко мотивированного ядра последователей. Политолог Джеймс Скотт в «Искусстве неподчинения» отмечает, что малые группы, обладающие сплочённостью, идеологической подготовкой и глубоким пониманием цели, оказываются более устойчивыми к внешнему давлению, чем стихийные массовые движения. Малое количество учеников позволяет лидеру контролировать процесс передачи знаний и убеждений, избегая искажений и раскола внутри движения.

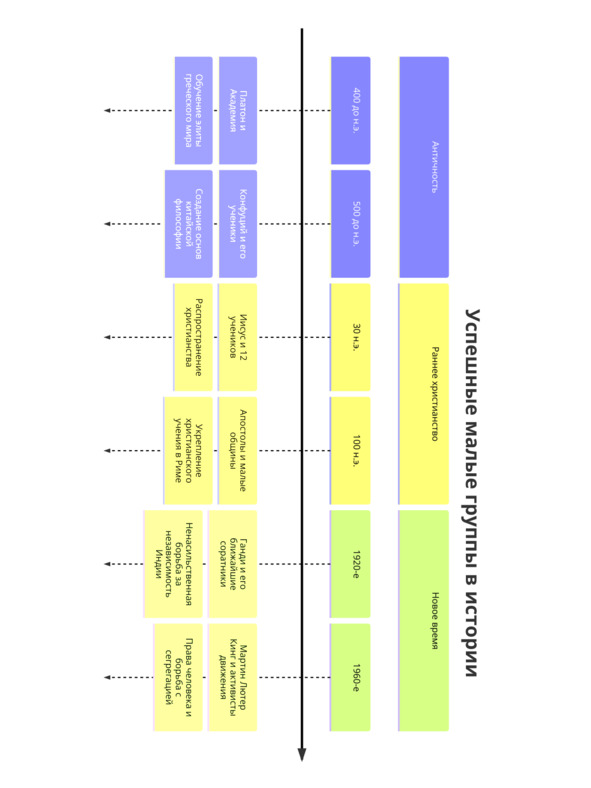

Иисус строил свою систему так, чтобы его учение сохраняло целостность и распространялось дальше даже после его смерти. Для этого необходимо было создать небольшую группу людей, которые могли бы стать идеологическими носителями, глубоко усвоив учение и передавая его без изменений. Исторические примеры показывают, что великие реформаторы, философы и стратеги действовали по такому же принципу. Платон обучал небольшую элиту, создавая круг посвящённых, которые затем распространяли его идеи в греческом мире. Конфуций не просто учил, а формировал сеть учеников, которые стали основой китайской философии на века.

Гипотеза о том, что Иисус сознательно создавал элитную группу идеологических носителей, подтверждается его методами обучения. В отличие от массовых проповедей, которые он использовал для привлечения внимания, взаимодействие с учениками было гораздо глубже и интенсивнее. Он не просто давал им заповеди, а погружал их в практическое применение учения, заставляя переосмысливать привычные концепции власти, страха и служения. Это отличало его подход от традиционного религиозного наставничества, которое базировалось на механическом заучивании священных текстов.

Современные исследования когнитивной психологии показывают, что глубокое усвоение знаний происходит не через пассивное слушание, а через активное участие и опыт. Гарвардский профессор Крис Аргирис в «Обучающихся организациях» подчёркивает, что настоящие лидеры формируются в процессе постоянного диалога и проверки своих убеждений на практике. Именно этим методом пользовался Иисус, заставляя учеников не просто запоминать его слова, но и жить в соответствии с его учением, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы и действовать самостоятельно.

Создание малой группы также позволяло Иисусу подготовить учеников к независимому существованию без него. Исторические примеры показывают, что движения, основанные на одном харизматическом лидере, часто рушились после его исчезновения, если не имели подготовленных преемников. Например, восстания против Рима, такие как движение зилотов, зависели от своих лидеров и быстро приходили в упадок после их гибели. В отличие от этого, группы с чёткой внутренней структурой и обученными носителями идеи могли пережить утрату лидера и продолжать действовать.

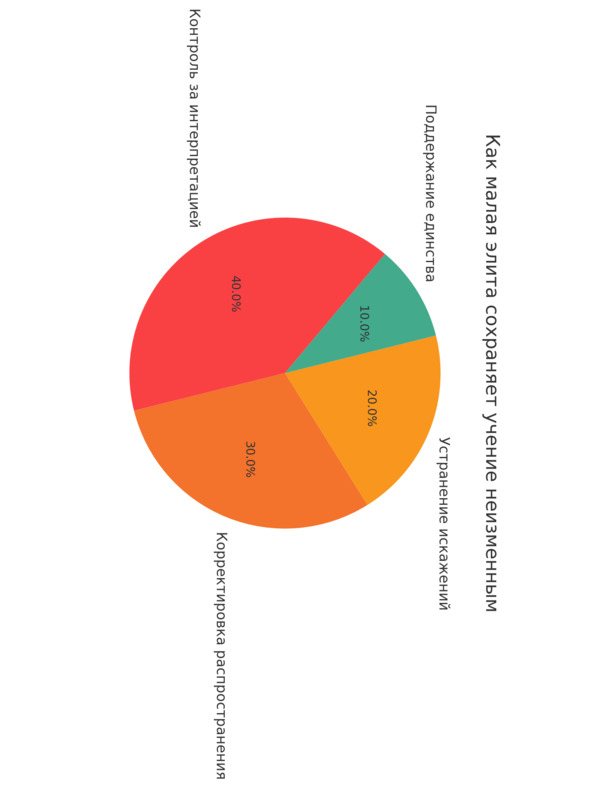

Формирование малой элиты также обеспечивало долгосрочную стабильность движения. Когда идея распространяется через массы, она неизбежно подвергается искажениям, поскольку разные группы интерпретируют её по-своему. Однако если есть небольшая, но высоко мотивированная группа хранителей учения, они могут корректировать его распространение, сохраняя ключевые элементы неизменными. Историк Ювал Ной Харари в «Sapiens» объясняет, что самые успешные идеологии – это те, которые имеют контролируемый механизм передачи знаний. Без этого движения быстро фрагментируются, и их послание теряет изначальную силу.

Дополнительное преимущество малой группы заключается в том, что её участники чувствуют себя избранными, что увеличивает их преданность и усиливает их мотивацию. Исследования социальной психологии, такие как работы Анри Таджфела по теории социальной идентичности, показывают, что люди, считающие себя частью элитного круга, проявляют большую приверженность идее и готовы ради неё идти на жертвы. Иисус создавал у своих учеников именно такое восприятие: они не были частью толпы, а принадлежали к особой группе, которой доверено распространение истины.

Этот метод доказал свою эффективность. Спустя три столетия после смерти Иисуса его последователи не просто сохранили учение, но и распространили его на всю Римскую империю. В отличие от других проповедников, чьи идеи исчезли вместе с их жизнью, учение Иисуса продолжило существовать, потому что им занимались специально подготовленные носители, которые передавали его дальше без серьёзных искажений.

Таким образом, стратегия Иисуса была основана на чётком понимании того, что идеи живут дольше, когда у них есть надёжные носители. Вместо того чтобы пытаться сразу завоевать массы, он сосредоточился на глубоком обучении небольшой группы людей, которые затем распространили его учение по всему миру. Эта стратегия оказалась гораздо более эффективной, чем традиционные методы религиозного наставничества или политических восстаний, поскольку обеспечивала устойчивость и адаптивность учения в изменяющихся условиях.

Управляемая сеть эффективнее стихийного движения

Иисус выбрал стратегию управляемой сети, а не стихийного движения, поскольку понимал, что хаотичные массовые восстания неизбежно заканчиваются поражением. Исторические примеры показывали, что даже самые мощные народные волнения без чёткой структуры быстро подавлялись, теряли поддержку или распадались из-за внутренних противоречий. В отличие от этого, небольшая, но дисциплинированная группа с единой идеологией и чётким распределением ролей могла выдерживать внешнее давление и распространять идеи на длительную перспективу.

Римская империя уже сталкивалась со множеством стихийных движений, особенно в Иудее, но все они заканчивались массовыми расправами. Восстание зилотов и сикариев в 66—70 гг. н. э. привело к катастрофе: Иерусалим был разрушен, храм сожжён, а население вырезано или обращено в рабство. Более ранние попытки сопротивления, такие как восстание Иуды Галилеянина, также не привели к успеху, поскольку были плохо организованы и опирались на мгновенные вспышки народного гнева. Римская армия, обладая высочайшей дисциплиной и чёткой структурой командования, легко подавляла любые разрозненные мятежи.

Социологические исследования подтверждают, что структурированные организации имеют значительно больше шансов на выживание, чем спонтанные движения. Политолог Манкур Олсон в «Логике коллективных действий» показывает, что эффективные движения строятся на чёткой координации, разделении функций и наличии элиты, которая удерживает контроль над распространением идей. В противовес этому, массовые народные движения без структуры оказываются уязвимыми перед внешними угрозами и внутренними конфликтами.

Иисус понимал, что управляемая сеть обеспечивает контроль над развитием движения и защищает его от случайных факторов. Вместо того чтобы собирать вокруг себя толпу, он создавал ядро последователей, которые не просто слушали его учение, но и проходили глубокую подготовку. Малое число учеников позволяло ему уделять каждому из них внимание, формировать единое мировоззрение и готовить их к самостоятельному распространению идеи.

Современные исследования психологии управления показывают, что небольшие группы с высокой степенью вовлечённости обладают значительно большей способностью к адаптации и выживанию, чем крупные стихийные сообщества. Исследование Роберта Данкана в области стратегического управления подтверждает, что управляемые сети, где каждый участник играет чётко определённую роль, могут устойчиво функционировать в агрессивной среде, даже если подвергаются репрессиям. Именно такую модель использовал Иисус, формируя учеников не просто как последователей, но как активных носителей его идеи.

Управляемая сеть также обеспечивала безопасность движения. В условиях, когда Римская империя регулярно расправлялась с потенциальными мятежниками, открытая организация могла быть уничтожена на ранней стадии. Однако небольшие группы, работающие автономно, могли действовать скрытно, не привлекая внимания властей. Позже, когда христианство распространилось по империи, этот же принцип сыграл ключевую роль в его выживании. Ранние христианские общины существовали по сети ячеек, каждая из которых могла функционировать независимо, что делало невозможным уничтожение всего движения путём ликвидации его центрального руководства.

Историк Ювал Ной Харари в «Sapiens» анализирует, как эффективные социальные структуры строятся на объединении небольших групп с высокой степенью вовлечённости. Он подчёркивает, что система, где каждый участник чувствует свою роль и имеет личную ответственность за распространение идеи, оказывается устойчивее, чем централизованные структуры, зависящие от одного лидера. Именно такую систему создавал Иисус.

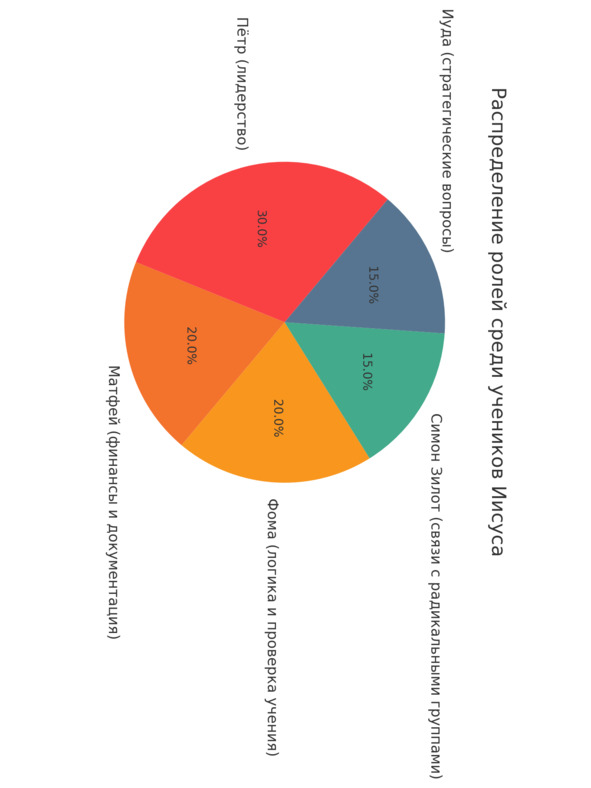

Разделение ролей среди учеников подтверждает гипотезу о том, что его движение было тщательно спланированным. У каждого апостола была своя функция: Пётр был харизматичным лидером, который должен был возглавить общину после смерти Иисуса, Матфей отвечал за документацию и финансовые вопросы, Фома выполнял роль скептика, проверяя логическую стройность учения, Симон Зилот поддерживал связи с радикальными группами, а Иуда, предположительно, занимался финансами и стратегическими вопросами. Такая структура напоминает современные модели управления в стартапах, где небольшая команда разделяет ключевые задачи, чтобы обеспечить эффективность работы.

Социологические исследования показывают, что малые группы с чётким распределением ролей формируют так называемый «эффект элитной принадлежности», который усиливает их сплочённость. Психолог Генри Таджфел в своих работах по теории социальной идентичности указывает, что когда человек ощущает себя частью закрытого сообщества с особой миссией, его лояльность и преданность значительно возрастают. Именно этот принцип использовал Иисус, формируя у учеников восприятие их роли как носителей высшей истины, которые должны сохранить и распространить её.

Эффективность управляемой сети также подтверждается её долгосрочной устойчивостью. Если стихийные движения зависят от харизмы лидера и обычно распадаются после его смерти, то организованные структуры способны функционировать автономно. После распятия Иисуса его ученики не разбежались, а наоборот, начали активное распространение его учения, поскольку были к этому заранее подготовлены. Эта особенность отличает его движение от многих исторических восстаний, которые теряли силу сразу после гибели своих лидеров.

Исследования современных революционных движений подтверждают, что децентрализованные сети оказываются более жизнеспособными, чем иерархические структуры. Политолог Джин Шарп в «От диктатуры к демократии» анализирует примеры мирных сопротивлений и показывает, что власть не может эффективно бороться с сетью автономных групп, поскольку у неё нет центра, который можно уничтожить. Именно по такому принципу строилось раннее христианство, делая его практически неуязвимым перед римскими репрессиями.

Таким образом, Иисус осознавал, что стихийные движения, даже если они обладают мощной поддержкой, неизбежно сталкиваются с внутренними конфликтами, утратой фокуса и жёстким подавлением со стороны власти. В отличие от этого, управляемая сеть, состоящая из подготовленных носителей идеи, могла существовать независимо от внешних угроз. Благодаря этому его движение не только пережило самого Иисуса, но и продолжало расти, превращаясь из локального сообщества в глобальную систему, которая в конечном итоге изменила ход истории.

3.2 Число 12 как сакральный символ

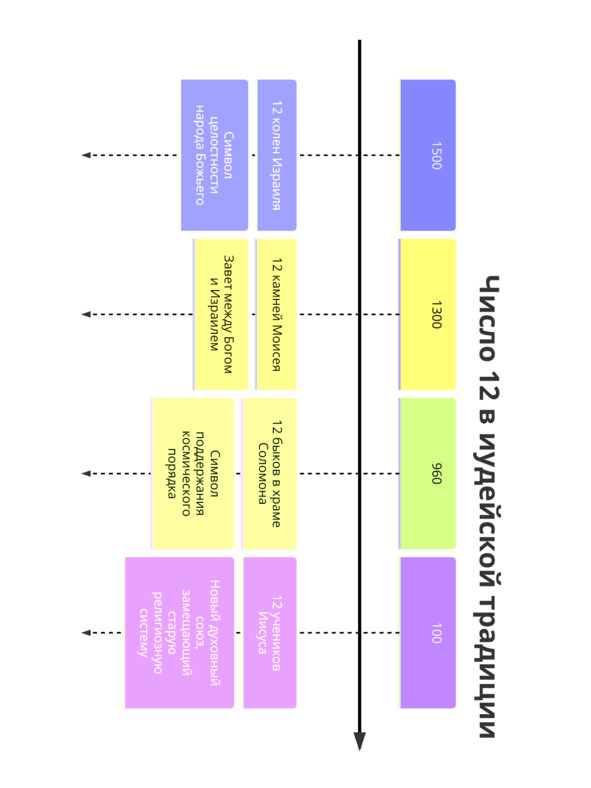

12 колен Израиля – символ целостности народа

Число 12 в религиозной, исторической и философской традиции всегда имело особое значение, символизируя завершённость, полноту, гармонию и установленный порядок. В иудаизме оно являлось основой социальной, политической и духовной структуры, олицетворяя божественное управление миром. Выбор Иисусом 12 учеников не был случайным решением, а глубоко продуманным шагом, вписывающимся в традиционное представление о божественном порядке и легитимности власти. В контексте формирования новой идеологической системы число 12 могло восприниматься не только как символ преемственности с Ветхим Заветом, но и как знак нового духовного союза, замещающего старую религиозную систему.

В древнееврейской традиции число 12 было неразрывно связано с фундаментальными представлениями о народе Израиля и его связи с Богом. Одним из главных примеров является концепция 12 колен Израилевых, происходящих от 12 сыновей Иакова. Эта структура не только отражала родовую и территориальную организацию общества, но и имела сакральное значение. Каждое колено воспринималось как часть единого целого, и нарушение этой системы считалось угрозой для божественного порядка. В Бытии (49:28) упоминается, что каждое из колен имело свою уникальную роль, но вместе они составляли единый народ Божий. Таким образом, когда Иисус формировал своё движение, выбор 12 учеников мог символизировать восстановление духовного Израиля – не физического царства, а нового религиозного союза, объединённого не по крови, а по вере.

Сакральность числа 12 проявляется и в организации еврейской религиозной системы. В Книге Исход (24:4) Моисей воздвигает 12 камней как символ Завета между Богом и Израилем, что подчёркивает особую роль этого числа в священных обрядах. В храме Соломона 12 медных быков поддерживали море (3 Цар. 7:25), что указывает на его связь с устройством космоса и божественным управлением. В этом контексте Иисус, формируя свою группу последователей именно из 12 человек, создавал не просто круг учеников, а сакральную структуру, напоминающую как о завете Моисея, так и о храмовой организации. Это могло укреплять восприятие его миссии как установленной Богом, а его учеников как духовных лидеров нового времени.

Современные исследования числовой символики в религии подтверждают, что числа играли ключевую роль в создании религиозных и идеологических систем. В книге «Библейская нумерология» Э. Буллинджер анализирует, как числа использовались для легитимации власти, организации сообществ и передачи сакрального знания. Число 12, по его мнению, всегда ассоциировалось с установленным Богом порядком, в отличие от чисел 7 или 40, которые выражали процесс очищения или испытаний. Это подтверждает, что Иисус осознанно использовал этот символ для формирования своей организации, придавая ей божественное оправдание.

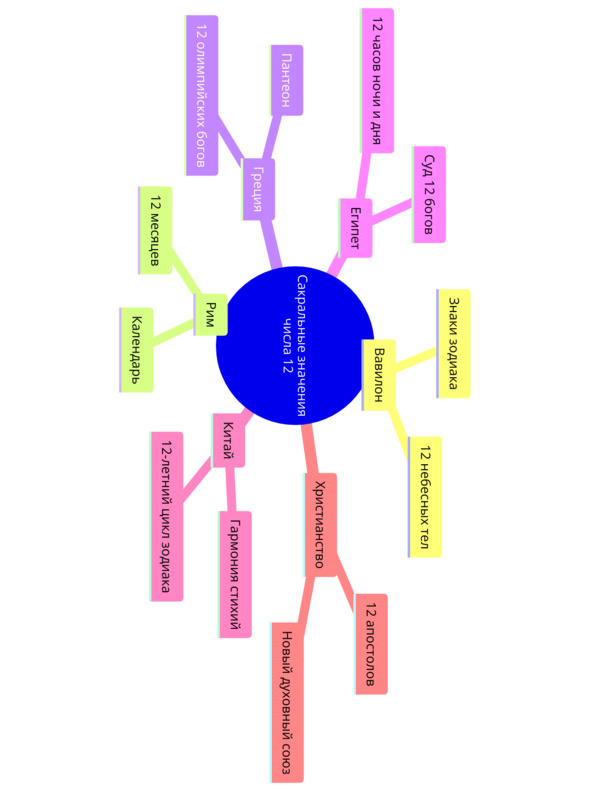

В древнем мире число 12 также имело универсальное значение, выходящее за рамки иудаизма. Вавилоняне делили небесную сферу на 12 знаков зодиака, а римляне строили свой календарь на 12-месячном цикле, что подчёркивает его связь с космическим порядком и измерением времени. Эти параллели могли делать число 12 особенно значимым и понятным для людей той эпохи, создавая ассоциацию с гармонией и законченностью. В традиции Древнего Египта и Месопотамии 12 судей решали судьбу души после смерти, а в греческой мифологии 12 олимпийских богов управляли миром, что ещё больше укрепляло символическую значимость этого числа в сознании людей.

Исторические исследования показывают, что число 12 часто использовалось в структурах власти как способ организации общества. У Цезаря было 12 советников, у Александра Македонского – 12 ближайших военачальников, что подчёркивает его роль как числа, символизирующего управление, стратегическое руководство и преемственность власти. В этом контексте выбор Иисусом 12 учеников мог служить не только религиозной, но и стратегической цели: он создавал управляемую систему, в которой каждый ученик получал свою функцию, обеспечивая распространение учения и сохранение его целостности.

Современные исследования в области психологии управления и социальных структур подтверждают, что небольшие группы с чётко определёнными ролями обладают значительно большей устойчивостью, чем большие коллективы без внутренней организации. Антрополог Робин Данбар в своих работах показывает, что число 12—15 человек является оптимальным для формирования устойчивых социальных связей и эффективного управления. В этом смысле выбор Иисуса мог быть не только символическим, но и практическим шагом, обеспечивающим устойчивость его движения.

Психологические исследования показывают, что числовая символика играет ключевую роль в восприятии легитимности власти. Генри Таджфел в своей теории социальной идентичности утверждает, что люди легче принимают систему, если она основана на традиционных символах, которые уже встроены в их культуру. Выбирая 12 учеников, Иисус делал своё движение узнаваемым и понятным для общества, так как оно вписывалось в существующие представления о божественном порядке.

Выбор этого числа также мог быть стратегическим способом подчеркнуть, что его учение не является случайным явлением, а представляет собой осмысленный проект, укоренённый в религиозных традициях. Исследователь раннего христианства Джеймс Данн в «Христианстве в его начале» утверждает, что Иисус сознательно создавал символический контекст, который делал его движение естественным продолжением библейской истории. Это могло играть важную роль в привлечении сторонников, так как люди, воспитанные на иудейских текстах, видели в нём не революционера, а исполнителя пророческого предназначения.

Историк Элейн Пэйджелс в «Истоке христианства» указывает, что число 12 также помогало структурировать распространение учения. После смерти Иисуса ученики разделили свои миссии, распространяя идеи в разные регионы, что создавало систему, напоминающую древние формы управления. Этот принцип позднее использовался в христианской церкви, где 12 апостолов воспринимались как основатели духовного порядка.

Таким образом, выбор Иисусом 12 учеников не был случайным ни с религиозной, ни с психологической, ни с управленческой точки зрения. Это решение имело глубокий символический смысл, укоренённый в библейской традиции, создавало впечатление легитимности его миссии и обеспечивало эффективную передачу учения. Число 12 воспринималось как знак божественного порядка, что позволяло укреплять движение и создавать его идеологическую основу. Кроме того, этот выбор обеспечивал структурированность и устойчивость сообщества, делая его неуязвимым для репрессий и внешнего давления. В результате эта стратегия позволила движению Иисуса не только выжить после его смерти, но и превратиться в мощную систему, которая в итоге поглотила саму Римскую империю.

12 сенаторов у Цезаря – символ власти

Число 12 в античном мире ассоциировалось не только с религиозной полнотой, но и с политической властью. В римской традиции оно играло ключевую роль в системе управления и символизировало высшую государственную структуру. Одним из ярких примеров является существование 12 сенаторов, приближённых к Юлию Цезарю, которые формировали внутренний круг его власти. Этот совет не только демонстрировал управляемую иерархию, но и отражал древние представления о числовой символике в управлении государством.

Римская империя основывалась на принципах чёткой организации власти, где ключевые решения принимались небольшими элитными группами. Существование 12 сенаторов при Цезаре соответствовало традиции, согласно которой число 12 использовалось для структурирования политических институтов. Исторические источники, такие как Записки о Галльской войне, указывают, что Цезарь активно формировал свою элиту вокруг этого числа, обеспечивая баланс между различными группами влияния. Эта традиция прослеживается и в более ранних периодах, когда двенадцать жрецов-авгуров отвечали за интерпретацию воли богов, а двенадцать ликторов сопровождали высших магистратов в качестве символа их полномочий.

Исследования числовой символики в политике, такие как работы Жоржа Дюмезиля, показывают, что число 12 традиционно использовалось для создания системы власти, в которой каждый участник выполнял свою уникальную роль. Эта модель была характерна не только для Рима, но и для древнегреческих полисов, где существовали коллегии из 12 архонтов, принимающих ключевые решения в управлении городом.

Выбор Иисусом 12 учеников может рассматриваться как осознанное создание структуры, которая напоминала политические и религиозные институты власти его времени. Если число 12 воспринималось как символ управления, а его применение в Риме означало силу и организованность, то формирование 12 апостолов могло не только придать легитимность новому движению, но и создать параллель с существующими системами власти. Такой шаг позволял ученикам Иисуса восприниматься не как случайная группа последователей, а как организованный институт, обладающий сакральным правом на духовное руководство.

Современные исследования в области социологии власти подтверждают, что устойчивые политические структуры строятся на управляемых сетях, где каждый член выполняет чёткую функцию. Роберт Михельс в «Социологии партий» формулирует «железный закон олигархии», согласно которому небольшая управляющая группа неизбежно концентрирует власть, обеспечивая стабильность и преемственность организации. В этом контексте Иисус действовал в соответствии с принципами политической рациональности, формируя ядро, которое могло управлять распространением его учения, так же как римские сенаторы управляли государством.

Исторический анализ показывает, что религиозные движения, использовавшие политические структуры как модель управления, оказывались более устойчивыми. Примером может служить раннехристианская церковь, которая позднее сформировала свою иерархию, опираясь на принцип 12 апостолов, аналогично тому, как римские правители управляли своими территориями через советников и наместников.

Выбор числа 12 также мог быть связан с необходимостью создать у сторонников ощущение силы и власти. В римской культуре наличие 12 сенаторов при Цезаре означало, что власть распределена между элитными представителями, что придавало ей дополнительную легитимность. Иисус мог использовать этот же принцип, формируя элитарное сообщество учеников, которое должно было стать центром новой духовной власти. Восприятие числа 12 как символа управления могло усиливать доверие к его движению, делая его не стихийным течением, а хорошо организованной структурой.

Психологические исследования групповой динамики показывают, что небольшие группы с чётким распределением ролей обладают большей сплочённостью и эффективностью в достижении целей. Исследование Брюса Такмана о фазах развития команд подтверждает, что оптимальные размеры групп позволяют формировать устойчивые структуры с высокой степенью координации. Таким образом, число 12 не только соответствовало религиозным традициям, но и являлось удобной численностью для формирования сплочённого руководящего органа.