Полная версия

Использование газовых смесей в профилактике старения человека

Я представлю свою позицию и назову ее «Антивопел». Так как Вопелю и некоторым другим ученым (например, Бернару Жёну из Дании) принадлежит идея о том, что продолжительность человеческой жизни – не фиксированное значение, а функция от ожидаемой продолжительности жизни и численности населения, то я заявляю обратное. А именно то, что продолжительность жизни нашего современника – величина персональная и на данном этапе развития в постаревших странах практически не зависит от численности населения Земли, страны, города или даже отдельного региона. Она больше зависит от уровня пенсионного обеспечения, доступности медицинской помощи, наличия любящих его родственников, доходов и уровня социализации этого человека – и даже от прихода новых вирусов, карантинных мероприятий и растерянности медицинских чиновников.

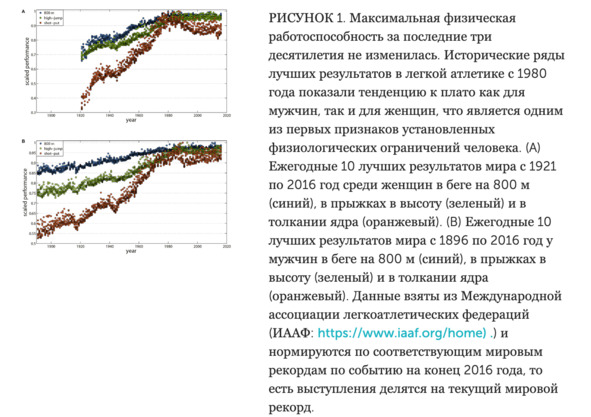

Кроме того, я утверждаю, что показатель продолжительности жизни сегодня более консервативен, чем пластичен, и уже зависит более от ранее заложенных механизмов организации биологии продолжительности жизни вида, чем старения. В качестве подтверждения своей позиции, я приведу пример плато роста максимальной физической работоспособности человека, который последние три десятка лет стоит на месте.

Вы спросите, а при чем здесь легкая атлетика? Снижение жизнеспособности, как и максимальные ее показатели на пике, всегда тесно связаны с работоспособностью организма. Старение – это снижение работоспособности, а старость ведет к отсутствию работоспособности и необходимости в посторонней помощи, в том числе и в выполнении работы за старого человека. И тут уже неважно, что он был мастером спорта в далеком прошлом, теперь все решает его старость.

И вот тут-то нужно хорошенько потрудиться ученым, чтобы обеспечить вас надежными технологиями антистарения и расширить границы вашего активного возраста.

Мы не можем заранее знать, сколько точно лет проживет тот или иной человек. Но есть расчетный показатель «ожидаемая продолжительность жизни» для той или иной местности, региона или страны. Этот вероятностный и динамичный показатель является результатом суммирования всех факторов среды и условий жизни человека – экономического благосостояния, персонального здоровья, доступности медицинской помощи и так далее. Но к продолжительности жизни конкретной личности он имеет лишь косвенное отношение, так как один человек проживет 50 лет, а другой – под сто.

Что такое геронауки

Как вам, надеюсь, уже стало ясно, несмотря на то, что тема старения тесно увязана в нашем мышлении с продолжительностью жизни, все-таки это разные вопросы. Они – как аверс и реверс одной монеты, но если книга посвящена именно старению, сразу встает вопрос: что же такое наука о старении?

Чаще ее называют «геронтология». Это уже научный термин. Сегодня данным термином уже редко кого-то можно удивить. Одновременно с тем большинство людей, вполне уверенно говорящих о старении, а среди них появились и врачи, в курс обучения которых геронтология не входит (и никогда не входила ранее), даже близко не понимают, что же представляет собой эта наука, каковы этапы ее становления, в каком она сейчас состоянии и даже какую перед собой ставит цель. Зачем смотреть назад, если ты себя объявил первопроходцем? Именно это и приводит к серьезным разночтениям в спорах, обсуждениях и дискуссиях, которые ведутся в разных сферах познания и общественной жизни (чтобы глубже разобраться в теме, я посоветую вам обратить внимание на список моих монографий, который приведен в конце этой книги).

В геронтологии я выделяю донаучный этап, он закончился в первой четверти XIX века, когда появились первые работы, которые мы цитируем и сегодня, что стало, собственно, первым научным этапом становления геронтологии. Второй ее этап характеризуется не только появлением соответствующего термина, первыми научными опытами, но и определением направления фундаментальной науки на решение практической задачи – увеличить продолжительность здоровой жизни человека. Это кристаллизация процесса знаний. Именно в данный период появляются работы выдающихся ученых Ильи Ильича Мечникова (1845—1916) и Порфирия Ивановича Бахметьева (1860—1913). Если труды Мечникова, нобелевского лауреата, хорошо известны миру, то исследования гипобиоза рукокрылых второго ученого, которые вызвали большой интерес у интеллигенции Российской империи, малоизвестны. А ведь его статья «Рецепт дожить до XXI века», написанная аж в 1901 году, звучит очень по-современному.

Третий этап геронтологии начался в самом конце 1990-х – начале 2000-х, когда человечество осознало все риски постарения населения, а сам этот процесс уже набрал неумолимый ход. Тема стала обсуждаться даже лидерами ведущих стран в формате международных встреч, на нее обратила внимание и ВОЗ. Данный этап характеризуется тем, что на нашей планете число людей старше 60 лет сравнялось с количеством детей до 5 лет. На этом этапе геронтология стала важнейшей дисциплиной стареющего мира, многие ученые осознали, что только увеличение здоровой продолжительности жизни людей может ускорить научно-технический прогресс и выход человечества за границы нашей галактики.

Более подробно об истории геронтологии можно прочитать здесь: «Взгляд клинического геронтолога на историю геронтологии мира и России». Новоселов В. М. В сборнике: Доклады МОИП. Памяти председателя секции В. Е. Чернилевского. Москва, 2018. С. 11—16.

Часто о геронтологии говорят как о биогеронтологии или фундаментальной геронтологии. Это означает, что если бы мы захотели отделить становление научной геронтологии от развития прочих биологических наук – биофизики, биохимии, молекулярной генетики, биоинформатики, то подобное было бы невозможно сделать. Взгляните на темы, за которые вручались Нобелевские премии по физиологии или медицине с 2010 года: механизмы аутофагии, механизмы адаптации к гипоксии, механизмы циркадных ритмов – все это имеет прямое отношение к процессам старения нашего организма. Вот из последнего: 7 октября 2024 года лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине были объявлены Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Мало того, все эти механизмы, за открытие которых награждали Нобелевской премией, могут быть основными участниками того, что мы называем старением.

Также я выделяю в биогеронтологии два направления научной мысли: это биология непосредственно самого старения и биология продолжительности жизни, ведь механизмы, определяющие продолжительность жизни вида (а значит, и межвидовые различия), и механизмы старения – хоть и взаимопроникающие, но не одни и те же.

Рост, развитие, а затем и старение – неотъемлемые и взаимосвязанные стороны жизни любого организма. У многих видов, в том числе и у млекопитающих, существуют значимые корреляции между этими этапами, как и между длительностью жизни вида, что ставит вопрос о жесткой связи механизмов старения с процессами роста и накопления биологической массы отдельным организмом.

Интересная особенность геронтологии наших дней: сегодня любой человек, который только-только заинтересовался наукой о старении, практически сразу попадает на множество научно-популярных статей. Он также без труда сможет найти результаты самых последних научных исследований. Это удобно, но и часто приводит к тому, что интересующиеся и даже изучающие подобную тему чаще проскакивают мимо чтения трудов классиков геронтологии. Таким образом, пропускается сама база этой науки. Тем более – перед нами сумма самых разных и необходимых знаний. Тут важно и то, что наука о старении, впрочем, как и любая другая наука, – это не просто чтение выбранных по своему усмотрению материалов, тому должно предшествовать логически выстроенное обучение основам геронтологии. В том числе и для того, чтобы уметь читать подобные статьи и видеть искажения, которыми наполнено это знание. И такое тоже очень важно.

Тем не менее в наши дни геронтология стала одной из самых междисциплинарных областей знаний. В последнее время сфера внимания ее стала так обширна, что появился даже новый термин – геронауки (geroscienсe), ведь сегодня к любому знанию можно добавлять слово геро- или геронто- – и получать новое и, главное, востребованное знание. Например, в клинической науке это геронтокардиология, геронтопсихиатрия, нейрогеронтология, геронтотравматология. Вот еще – эндокринология старения, психология старения, геродиетика. Но чаще всего геронауки все-таки направлены на понимание клеточных, генетических, молекулярных механизмов, которые делают старение основным фактором риска заболеваемости, болезненности, инвалидизации и смертности быстро стареющего населения. Более того, такой междисциплинарный характер геронауки привел к созданию гибридных лабораторий, где ученые разных специальностей объединяют свои усилия в изучении механизмов старения человека.

С прагматической целью сегодня наиболее логично выделить в общей геронтологии ее клиническую часть, которую называют гериатрией. Термин «гериатрия» обозначает не только клиническое знание, но и постдипломное образование и даже специальность врача, который занимается возрастными болезнями и синдромами старости. Часто про них также говорят, что это возрастзависимые или возраст-ассоциированные болезни. Все эти термины равнозначны. У данной группы заболеваний есть ряд особенностей – чем выше возраст человека, тем чаще они проявляются. Также с увеличением возраста эти болезни становятся все злее и злее, а их профилактика – все сложнее и сложнее. Интересной особенностью таких заболеваний является и то, что если они появились у пациента, то уже никуда не уходят, а человек живет в состоянии болезни всю оставшуюся жизнь.

Если пациент говорит, что ему нужна консультация геронтолога, то здесь требуется только врач-гериатр. Сегодня в нашей стране более двух тысяч врачей такой специальности. Это значит, что на 70 тыс. человек населения любого возраста у нас один подобный врач. А вот то, что врачебный цех в целом отстал от этих людей в понимании фундаментальной геронтологии, надо принять и признать. Но это временно и при желании поправимо. Самое простое возможное решение тут таково, что в образование будущего врача важно ввести предмет «основы геронтологии». Именно изучение основ данного предмета введет студента в непрерывно нарастающий информационный поток геронтологического знаний. С учетом быстрого постарения российского общества и мира в целом важность знаний геронтологии и гериатрической медицины будет только повышаться в ближайшие десятилетия.

Именно поэтому сегодня все больше студентов и врачей интересуется не только гериатрией, но и фундаментальной геронтологией, понимая, что им также нужны серьезные знания базовых основ науки о старении. С учетом этой потребности коллектив ученых секции геронтологии МОИП при МГУ издал справочник для врачей по основам геронтологии (Новоселов В. М., Крутько В. Н., Донцов В. И. Основы геронтологии. М.: Эксмо, 2024. – 352 с. (Карманный справочник врача). ISBN 978-5-04-200965-5), аналогов которому в истории медицины мира нет. Он содержит именно то, что важно изучить любому человеку, тем более – студенту или врачу, до прочтения любой научной статьи про старение.

Важно также признать, что есть существенная проблема: сегодня в центре внимания геронтологии не то, насколько полезна полученная информация, не то, что нового удалось узнать в результате экспериментов, а то, как много статей обзорного характера опубликовал автор и можно ли в результате его работы получить финансовую поддержку чаще никому не нужного исследования. Складывается впечатление, что в науке о старении сейчас все управляется так называемыми наукометрическими показателями, которые поменялись местами с целью геронтологии. Современная геронтология, построенная на принципах конкурентности и промоутерства, постоянной борьбы за финансирование, когда оценка происходит при изучении не конечного «продукта», а литературных произведений жанра «научное исследование», породила лавину фальсификаций. Именно эта информация откровенно мусорного характера прорывается в СМИ, а затем некритически читается всеми десятки лет.

Сегодня наука о старении находится на третьем этапе своего развития, для которого характерны следующие четыре признака:

– постарение населения планеты уже произошло и набирает обороты;

– в постаревших странах начались процессы депопуляции;

– геронтология накопила большой багаж знаний о механизмах старения, но предложить человеку услугу (средство или метод), чтобы расширить границы его активной и здоровой жизни, кроме принципов ЗОЖ с молодости, мы еще не можем;

– явление, когда отдельные люди «занимаются» своим старением, самостоятельно принимают некие меры по борьбе с ним (биохакинг), стало заметным социальным явлением.

О начале старения

Как мне ни прискорбно об этом говорить, но идеи, сформулированные в монографиях корифеев геронтологии 1950—1980-х годов Александра Комфорта, Бернарда Стрелера, Мэрион Лэмб, Калеба Финча, Стивена Остада, Робина Холлидея и Леонарда Хейфлика (последний ушел из жизни в возрасте 96 лет во время написания этой книги), сегодня для практики «как стареть медленнее» ничего не дали.

И тем не менее – в начале XXI века произошел значительный прогресс в понимании биологических, клинических и функциональных изменений, происходящих в онтогенезе человека, а также механизмов заболеваний и состояний, связанных с процессами старения. Геронтология стала самым междисциплинарным знанием о человеке. Начинается новый этап в нашем понимании биологии старения человека. Вероятно, он будет тесно связан с пониманием механизмов, которые формируют продолжительность жизни как сумму физиологических и патологических реакций, характерных для вида Homo sapiens.

Сегодня множество научных учреждений и лабораторий мира в той или иной мере участвуют в изучении различных сторон старения. При этом подобные лаборатории создаются в самых непрофильных университетах. Например, в России ее создали в Высшей школе экономики. И это никак не связано с изучением экономических процессов, лаборатория там – чисто биологической направленности.

Непосредственно то, что происходит в геронтологии, я вижу как шоу мирового масштаба. Не основанные ни на чем обещания жить завтра уже от 120 до 500 лет, построение финансовых пирамид, формирование рынка услуг долголетия без предоставления самой услуги. Сегодня данная тема разогрета до высшей точки, лаборатории и институты на бумаге открываются каждый день, но реально ни у кого ничего нет из того, что можно было бы предложить человеку, чтобы он жил дольше и получил это в виде услуги.

Итак, если мы уже поняли, что геронтология – это наука о процессах снижения жизнеспособности, а не о том, как обеспечить бессмертие, именно такое иногда можно услышать от людей с не очень здоровой психикой, то давайте определим, когда же начинается сей неприятный процесс. Подобное стоит обсудить, чтобы понять, когда – а возможно, и как – начинать воздействовать на этот облигатный и однонаправленный процесс. Сейчас и мы разберемся в данном вопросе.

За условную точку старта в процессах, которые мы называем старением, разные ученые признают любой момент от зачатия, рождения – и до первых признаков снижения той или иной функции организма. Последнее время появилась такая, во многом философская, точка зрения, что старение появляется еще в эмбриональном развитии организма. Появляются авторы, утверждающие, что они обнаруживают признаки старения у эмбриона почти сразу после зачатия. Однако если мы считаем, что старение есть снижение жизнеспособности организма, то сначала нужно все-таки родиться, получить ее, эту самую жизнеспособность, что является безусловной стратегией любого вида, а только потом рассматривать потерю определенных качеств, лежащих в основе данного показателя. Тем не менее такая точка зрения, с вау-эффектом воздействия на мозг зрителя и слушателя, не имеющая выхода на практическое воздействие на процесс старения, тоже есть.

Однако большинство профессиональных геронтологов все-таки уверенно утверждают, что точка отсчета начала старения проявляется в возрасте от 14 до 17 лет, когда у человека начинает расти вероятность смерти. Но тут у меня есть возражение как у врача: даже начало роста смертности в популяции в этой возрастной группе, которое вроде бы и отражается в конкретных цифрах, может не быть следствием процессов старения. Мало того, оно, скорее всего, и не отражает их, а является проявлением других процессов, связанных не со старением, а с развитием организма. Как пример: некие животные подрастают, начинают выходить из гнезда или норы – и чаще гибнут от нападения хищников.

Временную точку старта процессов старения лично я привязываю к итоговому формированию механизмов адаптации нашего организма, обеспечивающих жизнеспособность человека в определенных рамках воздействий внешней среды. Одним из самых ярких таких механизмов является сон. Его формирование проявляется как установление длительности времени сна человека, которая будет характерна для него почти всю его жизнь, и произойдет это в возрасте около 15—16 лет. Мало того, нарушения сна (нет, не те, которые периодически возникают при дальних перелетах, болезнях и ряде других состояний, а те, что приходят в старости или на ее пороге), говорят, что механизмы адаптации, которые и определяют продолжительность персональной жизни и ее конечность, начали сбоить.

Интересно, что в конце XIX века, при полном отсутствии современных вакцин и антибиотиков, расчетный показатель суммы прожитых лет жизни человека и показателя предстоящей продолжительности жизни достигал максимума в 16 лет – и затем начинал постепенно снижаться. Эта довольно точная цифра также явно совпадает с формированием механизмов метаболической, иммунологической и эпигенетической адаптации в условиях серьезного давления среды с большим количеством патогенных организмов.

А если учесть, что самой важной для обеспечения жизнеспособности организма в текущей деятельности является работа сердечно-сосудистой системы, то можно признать точкой перелома начало снижения показателя максимального потребления кислорода. Но и на этот показатель, как и на силу наших мышц, которая начинает снижаться с 30 лет (сила кисти падает на 0,5 кг в год), можно успешно влиять тренировками. Сегодня множество мужчин и женщин за счет таких тренировок поддерживают свои показатели на привычном уровне в возрасте 50+ и даже 60+, и это очень важно.

Также можно посмотреть на возраст чемпионов в разных видах спорта, когда они достигают пика своей функциональности и готовности к борьбе за первое место. Или на возраст чемпионов мира по шахматам, когда они теряли свою корону, и сказать о начале старения мозга человека. Но в каждом виде спорта, например, в гимнастике или шахматах, тяжелой атлетике или марафоне, будут разные показатели. И это означает, что наши системы взрослеют и стареют по-разному.

Я выскажу свою позицию: вопрос, когда стартует процесс старения, не несет никакого практического смысла. Такие пустяшные вопросы я называю геронтологическими апориями. Однако начало старения как возрастного процесса уменьшения окна адаптационных возможностей может произойти только после созревания всех механизмов организма, которые позволят ему передать генетическую информацию будущим поколениям. Началом старения должен быть признан не возраст повышения смертности от любых причин, а только начало появления компоненты смертности именно от возрастзависимых заболеваний, которые потом никуда не уйдут из популяции и которые станут постоянной и основной причиной смертности. Это снимает все малопрагматичные вопросы о том, когда же начинается старение.

Секция геронтологии открывает двери всем желающим

Секция геронтологии – это сообщество ученых разных специальностей, которые занимаются изучением феномена старения. Секция сформирована в 1957 году на базе старейшего научного общества России. Это Московское общество испытателей природы (МОИП), которое было создано в 1805 году по повелению императора Александра I при Императорском Московском университете (https://moip.msu.ru/). Наше Общество является частью истории России и ее науки. Множество всемирно известных людей были его членами, и неудивительно, что Общество причастно к созданию целого ряда научных и культурных достижений Отечества. Это физики П. Н. Лебедев и Н. А. Умов, Л. Д. Ландау и П. Л. Капица, создатель аэродинамики как науки Н. Е. Жуковский и его последователь С. А. Чаплыгин, химики Н. Д. Зелинский и И. А. Каблуков, геохимик В. И. Вернадский, физиологи И. М. Сеченов и И. П. Павлов, врачи Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. В. Склифосовский, Н. Ф. Филатов и многие другие. Более подробно об истории Общества можно прочитать здесь: https://moip.msu.ru/about.

Об истории секции геронтологии можно узнать на этой странице: https://moip.msu.ru/section/10.

Сегодня президентом Общества является ректор МГУ академик В. А. Садовничий. Секция геронтологии на 75% состоит из кандидатов и докторов наук. Ежегодно мы издаем сборник трудов членов нашей секции, которые публикуются в Российской научной электронной библиотеке.

Мы приглашаем любого, кто хочет заниматься геронтологией, получить базовые знания, участвовать в наших дискуссиях и проектах активного и здорового долголетия, присоединиться к нам. Мы также приглашаем студентов и аспирантов университетов всей страны в наше Общество.

Регистрация новых членов секции – у председателя секции геронтологии Валерия Михайловича Новоселова: Novoselovvm@mail.ru.

Старение – не болезнь, но от этого все только сложнее

Я не зря так подробно остановился на критериях того, что мы называем продолжительностью жизни, старением, и на том, что у данных процессов нет не только точной семантической поддержки, но и четкого начала. А если они и есть, то привязаны во времени к процессам формирования механизмов адаптации организма, заложенные в рамках стратегии нашего вида.

Поэтому очень актуальным остается вопрос: почему же ряд людей так хотят признать старение болезнью? Действительно, сегодня все чаще и чаще можно услышать, что старение – это такая особая болезнь. Публичное обоснование сей версии таково, что раз старение приводит к старости, а старость без болезней не бывает, значит, и старение, которое точно начинается задолго до старости, есть болезнь. И против того, что ее начало лежит где-то в молодых годах, эти люди не возражают. А если уж это болезнь, то давайте ее вылечим! Ведь мы же можем лечить ряд серьезных заболеваний, спрашивают и сами утверждают эти почти сектанты. Действительно, в поведении групп таких людей часто видны признаки сектантства, мессианства, сумасбродства.

Целым рядом логических подстав и подмен они пытаются обосновывать это утверждение. Но такой построенный только на бытовой логике и рациональном мышлении подход неуклонно приводит их к следующей блажи: раз стареют все люди, значит, все они больны, а раз больны, то все они пациенты. И ничего, что у них нет жалоб и нет основного признака заболевания – страдания человека. Мало того, подобные типы даже забрасывают своими письмами ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), при этом не учитывая, что сами врачи от поведения данной организации не в восторге. Но им все равно.

Есть также целый пул международных шалопутствующих бездельников, среди них имеются и россияне, которые занимаются тем, что убеждают всех вокруг – общество, международные организации, политиков – признать процесс старения, который начинается задолго до старости, что признают и они, и все ученые, эдакой новой и модной болезнью. Тут я также вижу мотивацию посеять недоверие к врачам и медицине в целом: ведь проблема-то важная, а медики ничего не делают! Возмутительно!!! А ведь тут вопрос не только в термине «старение», но и в том, что термин «болезнь» не так прост, каким он кажется со стороны. Тем более – эти новые революционеры от медицины, точнее, не знающие ее сути люди, которые называют себя биохакерами, хотят придать старению нозологический характер.

А вот и следующий их шаг, он выглядит еще более забавно: сегодня врачи болезнь старения не лечат, значит, давайте ее будут лечить люди, которые не имеют медицинского образования, – и, скорее всего, ими окажутся те, кто лоббирует данный вопрос. Но последнее выясняется только тогда, когда дискуссию долго подогревают, – и вот тут-то и проявляется это их желание.

В статье Is Aging a Disease? (V. M. Novoselov, ISSN 2079—0570, Advances in Gerontology, 2018, Vol. 8, No. 2, Pp. 118—121) я пишу: «Именно в силу этого не стоит вносить сумятицу в понятия, тем более что речь идет уже даже не о термине „болезнь“ (pathos, morbus), а о нозологической единице в международном классификаторе (nosos). Наряду с этим выделение в МКБ следующих пересмотров группы зависимых от возраста нозологических форм было бы желательно с прагматической позиции, в основе которой лежит необходимость большего внимания со стороны общественных институтов к проблемам быстро стареющего общества».