Полная версия

Опыты для будущего: дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания

Александр Родченко

Опыты для будущего

Дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания

© Архив А. Родченко и В. Степановой, 2025

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025

* * *

Книга жизни

А. М. Родченко. Из цикла «Гравюры-чертежи». 1921

Впервые дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания Александра Родченко были опубликованы в отдельной книге более сорока лет назад[1]. Дочь художника Варвара Родченко, талантливый художник-график, свою жизнь посвятила возвращению в искусство памяти своих родителей – Александра Родченко и Варвары Степановой после лет забвения, связанных с критикой «формализма» в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Она устраивала выставки, мечтала об издании монографии. В 1980-е годы всё еще было важно утвердить место Родченко как одной из крупнейших фигур из истории советского искусства, дизайна, фотографии. Было важно, чтобы художника не забыли, чтобы не считали «чужим», «несоветским», чтобы знали о его достижениях и месте в истории искусства. Для той первой антологии текстов Родченко его дочь подбирала как тексты самого художника, так и воспоминания о нем, чтобы раскрыть его творчество с разных сторон.

В начале 1970-х историк русского авангарда Селим Омарович Хан-Магомедов только-только завершил фундаментальную монографию о Родченко для итальянского издателя Джанджакомо Фельтринелли[2]. На материале этой монографии и своих статей для журнала «Техническая эстетика» он подготовил обширное предисловие к тому первому сборнику текстов. Получился обзор творчества Родченко: от юношеских мечтаний, композиций начала 1910-х в духе символизма и графики журнала «Мир искусства» – к первому послереволюционному пятилетию, когда художник буквально ворвался в круг мастеров русского авангарда со своими радикальными экспериментами в живописи и пространственных конструкциях. Короткое представление художника для той книги написал искусствовед Г.А. Недошивин, прекрасно знавший работы Родченко как зам. директора Государственной Третьяковской галереи [далее ГТГ. – Примеч. ред.] в 1955–1957 годы. Своим авторитетом Недошивин должен был подтвердить значимость Родченко для советского искусства и важность книги, выпускаемой издательством «Советский художник» в рамках серии подобных публикаций о художниках 1920-х годов.

С середины 1980-х годов выставки с участием живописных, графических, фотографических и дизайнерских работ Родченко проходят почти ежегодно, в разных объемах, составах, с разными названиями, в разных городах и странах. Словосочетание «русский авангард» утвердилось повсеместно. Понадобилось новое, расширенное издание текстов Родченко как источник материалов для искусствоведов, художников, студентов. И Олег Мельников, директор издательства «ГрантЪ», согласился участвовать в новом проекте[3].

Осенью 1991 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась крупнейшая выставка работ Родченко и Степановой к столетию со дня рождения художника. Захотелось показать не только важнейшие периоды творчества Родченко, дать прочитать его комментарии к своим работам, но и ввести читателя и зрителя в индивидуальный опыт творчества и жизни. В архиве художника сохранилось немало разрозненных листков с набросками текстов, иногда незавершенных. Почти постоянно, с небольшими перерывами, он вел дневник. Благодаря записям можно было попытаться восстановить внутреннее состояние Александра Родченко в тот или иной период его жизни. И впервые этот корпус дневниковых записей удалось опубликовать в 1996 году.

Нынешнее издание спустя три десятилетия продолжает тот предыдущий опыт и дополняет его. Для Родченко личная жизнь, переживания, занятия искусством и педагогика, теория и придумывание нового – всё это есть прежде всего творчество. Степанова заметила однажды в дневнике, что несколько лет работы в ИЗО Наркомпроса в 1918–1920 годы в художественно-производственном подотделе, потом в Музее живописной культуры не сделали из него чиновника. К своим обязанностям он относился неформально и старался даже в рутину внести какие-то новшества. Днем он «служил», а вечерами и ночами писал картины: «Проекции плоскостей», «Концентрация цвета и форм», «Линиизм» и другие.

Жизнь и искусство – единые звенья судьбы. Он признается в письме дочери в годы войны, что единственное, что он не ограничивал в своей жизни, – это творчество. Его тексты – это отражение того же постоянного процесса. В один период жизни это – непрекращающееся удивление и познание мира живописи как универсальной модели мироустройства, проектирование нового мира. В другой – желание ухватить быстротекущую историю средствами фотографии и творческая рационализация жизни. В третий – попытка понять и оценить друзей, эпоху.

И в этом ценность записей для теории и истории искусства. Потому что, формулируя свою авторскую концепцию, Родченко затрагивает и универсальные проблемы искусства: взаимоотношение цвета и формы, пространства и структуры, закономерности организации композиции или конструкции, материала и формы. Описание этой внутренней «кухни» творческого процесса необходимо для современных художников, искусствоведов и педагогов, потому что многое в современном искусстве создается путем переосмысления науки и технологий.

Историю своего творчества рассказывает сам художник, попутно касаясь и вопросов теории.

Книгу статей, воспоминаний и дневников Родченко нужно рассматривать в паре с текстами Варвары Степановой, изданными ранее[4].

Тексты Родченко отличает своя особая, авторская манера.

Это не жанр статей или монографий.

Можно выделить несколько типов текстов Родченко. Во-первых, это дневники. Но формат этих дневников не совсем обычный. Это запись внутреннего состояния, своего рода письма к самому себе. Описание творческих задач превращается в «корабельный дневник». В формате дневника он пишет и воспоминания. В эвакуации во время Великой Отечественной войны есть характерная запись в дневнике:

«Задача двойная, начать писать незаметно воспоминания и писать, что сейчас имеется. Не знаю, удастся ли это или нет, но что-нибудь получится, если аккуратно писать каждый день».

Многие статьи Родченко напоминают по формату и личному обращению письма. Письма Родченко из Парижа редакция журнала «Новый ЛЕФ» опубликовала в 1927 году как яркий литературный материал путевых заметок. В таком жанре написана знаменитая статья о современной фотографии – «Пути современной фотографии» 1928 года: объяснение сотруднику ЛЕФа Борису Кушнеру, для чего надо менять художественные приемы фотографического видения.

Как письмо в редакцию журнала «Советское фото» написан текст «Крупная безграмотность или мелкая гадость», ответ на обвинение в плагиате.

Оба жанра: и дневники, и письма – объединяют в себе особое доверительное, личное отношение к читателю.

Третий тип текстов Родченко – это жанр воззвания, манифеста, лозунга. Привычный для искусства авангарда ХХ века жанр. И подобные тексты тоже есть у Родченко – статьи-воззвания, обращенные к художникам-бунтарям в разделе «Искусство» газеты «Анархия», лозунги для студентов своей мастерской во ВХУТЕМАСе, манифест группы конструктивистов «Кто мы».

Каждый период жизни художника отмечен принципиальными и неповторимыми текстами: ранние письма возлюбленной Варваре Степановой; взрыв революции в искусстве и изложение авторской системы Родченко; годы конструктивизма: учебные программы, статьи; стройки первых пятилеток в зеркале массовых изданий и фотографий; военные и послевоенные годы, представленные дневниками.

В отличие от предыдущих изданий в эту книгу включен обширный раздел текстов о фотографии. Часть публиковалась в журналах «Новый ЛЕФ» и «Советское фото», часть приводится по рукописным наброскам. Оценки Родченко своих работ, анализ работ коллег важны для понимания процессов развития фотоискусства в ХХ веке.

В самый разгар творческих поисков мастеров русского авангарда – в 1920-е и 1930-е годы – Родченко подчеркнуто документально точен в своих текстах. Он предельно откровенно ведет записи, фиксируя свое сиюминутное состояние, мгновения зарождения идей. Этот миг перед бумагой – часть творчества. Он недоволен собой, если день прошел безрезультатно для искусства или без единой написанной строчки. Он радуется усталости от работы – и от живописи, и, думается, от напряженных попыток фиксировать происходящее в его душе…

Записи Родченко почти всегда только о том, что происходит внутри личности художника. Это – корабельный дневник капитана, который ведет свое судно в неизведанное море искусства. И в самые напряженные моменты, в моменты взлета мысли на гребне волн, мы ощущаем и это предчувствие истины, и вечную загадку рождения искусства, и попытки сознания прорваться за барьеры, стены общепринятого знания. А в другие моменты – когда его корабль как бы проваливается в бездну – одиночество, тоска, безнадежность, бездеятельность.

Читая этот дневник, замечаешь, насколько тонок тот душевный мир, в котором живет художник. В какой-то момент он ясно представляет картину развития искусства, он осознает свой путь и место своего творчества. Всё это как бы откровения, шаги его человеческого опыта, проходящего через искусство.

Оттого что этот корабельный дневник правдив и достоверен, возникает надежда на то, что слова художника, когда-то написанные им на бумаге, окажутся не просто иллюстрацией к его картинам, проектам или фотографиям. Слова эти помогут увидеть, представить, ощутить душу человека. Все мы живем в общем мире, и каждый из нас, наверное, просто какая-то новая грань для другого…

Глава 1

В Лабиринтах Короля Леандра Огненного

1911–1916

«И вот искривленный горбун в узловатых движеньях мне принес на звенящем подносе письмо… Бедные комедианты окружили меня, кланяясь… Старые короли ноги закрыли мне мантией…

Черная Пифия!.. во мне дерзость желания сорвать одежды твои, сердце твое обнажить и кричать о безумстве до черного ужаса.

Искусство – это божество и божество жестокое, мрачное, мстительное и коварное, и властвует над ним Дьявол…

Но я должен победить Дьявола, ибо я по силе не уступлю ему…»

(Из письма к В.Ф. Степановой) 1915

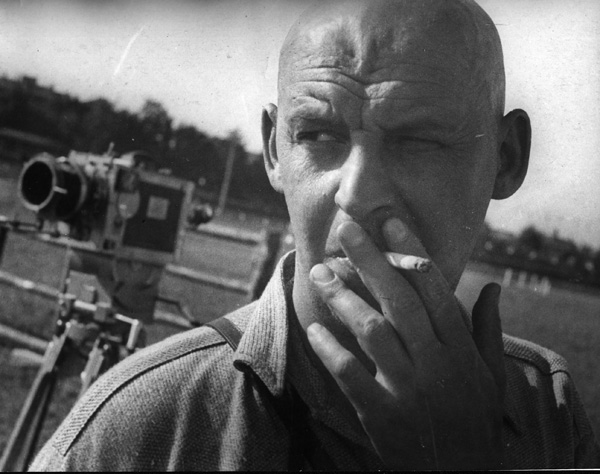

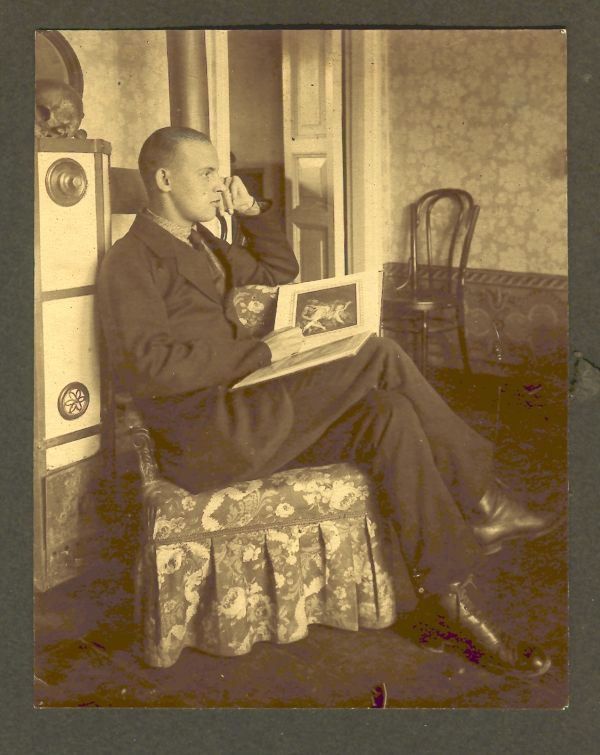

А.М. Родченко в Казани. 1915

Родченко родился в Петербурге 23 ноября 1891 года в семье театрального бутафора Михаила Михайловича Родченко и прачки Ольги Евдокимовны Палтусовой. У него был старший брат – Василий. После смерти отца, в 1909 году, семья переехала в Казань. Родченко поступил вольнослушателем в Казанскую художественную школу, так как не имел свидетельства о среднем образовании – он окончил только четыре класса церковно-приходской школы.

Он увлекался зоологией – переписывал названия бабочек в отдельную тетрадь под названием «Сборник». Потом туда же выписывал понравившиеся ему стихи и фрагменты из Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Белинского, Данте, Виктора Гюго и Бодлера, Блока, Брюсова и Бальмонта, афоризмы Оскара Уайльда, пьесы и романы Кнута Гамсуна. Он жил в мире странном, где грезы об искусстве и любви переплетались, иногда как бы затягивая полупрозрачной пленкой мир реальный. Эпоха символизма в литературе, поэты и художники Серебряного века.

Время юности, надежд, переживаний, тоски, ожидания и желания встреч, жажда понимания. Он одинок, страсти кипят внутри его невысказанного «Я».

И те движения, которых он ждет от других по отношению к себе, – он никак не решается сделать в их сторону сам. В этот юношеский период к нему приходят самые разнообразные идеи и мысли. Идя по жизни, он в конце концов настраивает свою «антенну» так, что принимает «волны», адресованные уже только непосредственно ему.

Обо всём этом мы знаем, потому что есть дневник Родченко, а также написанные много позже, сорокадевятилетним художником, «Автобиографические записки». Конечно, ранний дневник 1911–1915 годов отражает не всю жизнь, да он и не для того писался. Сам его автор однажды заметил, что, когда жизнь идет спокойно и ровно, когда нет настроения безвыходности и отчаяния, – в эти дни не появляется ни строчки… Он пишет тогда, когда не знает, как выйти из лабиринта своей судьбы…

Интересно, что ко времени своего детства в театре на Невском проспекте в Петербурге Родченко возвращается почти в каждый период своей жизни. Есть отголоски детства в его юношеских стихах и письмах; есть неожиданно всплывшие в памяти сцены детства у зрелого художника, новатора 1920-х годов; занимаясь фотографией, Родченко пишет поэтическую автобиографию «Черное и Белое», где снова мысленно возвращается в период конца XIX – начала ХХ века, но уже в каком-то ином, как бы со стороны увиденном ракурсе.

Выходом из лабиринта оказывается для Родченко встреча с Варварой Степановой. Мы знаем об истории их любви, наверное, только из писем друг к другу. Потому что в разговоре с близкими они об этом редко упоминали. Писали в анкетах, что познакомились в Казанской художественной школе. (А официально они поженились только в 1941 году в Молотове во время эвакуации.)

Неизвестно точно, как и у кого они встретились впервые. Известно лишь, что Дмитрий Фёдоров[5], первый муж Варвары Степановой, также учился в Казанской художественной школе, окончил архитектурное отделение, строил дома. Встреча Александра и Варвары произошла в конце 1914 года, а с 1915 года уже в письмах разворачивается этот роман. Но Родченко всё еще жил в это время в Казани, а Степанова – сначала с родными в Костроме, а потом – в Москве… И хотя реальная обстановка жизни всё время менялась, постоянным был «Лакированный замок» в стране не то Канзенье, не то Рехвилии, не то Медьоне, где жил в 1914–1916 годах король Леандр Огненный со своими слугами, и черный карлик приносил ему на подносе письма от возлюбленной…

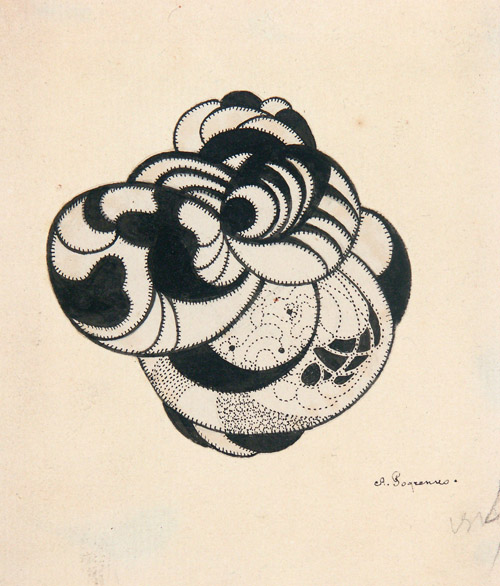

А.М. Родченко. Виньетка. 1914

Автобиографические заметки1.Отца я начинаю помнить с Петербурга, когда на какой-то речке или ручье, на корточках, на доске, положенной через этот ручей, пускал кораблики. Они уплывали, и я тянулся за ними. Мать, я помню, сказала:

– Упадешь!

А отец ее остановил:

– Пусть что хочет делает. Упадет – будет знать, а я вытащу.

Хотя я всё это слышал, но, не зная, что значит упасть в воду, я тянулся, тянулся и… упал. Это было так страшно: брызги, мой крик, испуг. Очухался дома. Меня нес отец и смеялся.

Это оставило след и памятно на всю жизнь… Я понял, что такое отец и вода.

А.М. Родченко. Автопортрет. 1911

Правда, это меня не отучило от воды; наоборот, воду я с тех пор любил во всех видах, и любимая игра была – налить во что-нибудь воды и делать кораблики.

Может быть, это Петербург воспитывал. Кругом каналы и корабли.

Отец выбрался в Петербург из деревни Уварово Смоленской губернии, Вяземского уезда, Городищевской волости.

Семья состояла из деда, бабушки, 11 сыновей и одной дочери. Изба была черная, то есть печь без трубы, и когда топилась печь, дым стлался по потолку и выходил из двери.

Сыновья по мере вырастания уходили из дому, кто куда, так как земли было мало, а денег не было – дед был бедняк.

Отец рассказывал, что чай пили так: сначала пили родители, при этом дед доставал с божницы стакан, мутный от времени, и наливал чай. В стакане лежали кусочки старого лимона, который ему присылали уже жившие в городах сыновья, а так как это было редко, то он пил со старым. Когда родители звали ораву, с полки каждому давали микроскопический кусок сахару. Они пили чай так – с хлебом, а когда кончали, клали сахар за щеку и бежали на двор.

В деревне жил помещик Якундин, холостой и одинокий, и дед был еще крепостным.

Этот Якундин путался с сестрой деда, и она ему родила 14 человек детей, из них только одна девочка.

Дети по мере вырастания усыновлялись им и занимались каким-нибудь хозяйством, как например, кузнечным, столярным, слесарным и т. д. и, женившись на крестьянках, строили себе домики и жили тут же. Таким образом, образовался завод сельскохозяйственных орудий.

•••Один из них, из младших, был взят в армию. Как усыновленный, он считался дворянином, но не совсем себя им чувствовал. Отбывал он повинность простым солдатом, но в Семеновском полку в Петербурге, а потому по воскресеньям заходил к нам, и я любил носить его тесак.

Он был высок ростом и курносый.

•••Итак, мой отец ушел чернорабочим на строившуюся тогда железнодорожную ветку. Продвигаясь по направлению к Петербургу, постепенно обтесывался и даже научился от мастера читать и мало-мальски писать.

Добравшись в Петербург, отец поступил рабочим в кондитерскую. Он дослужился уже до помощника кондитера, как случился скандал, который окончился крахом кондитерской карьеры: поссорился с хозяином и пустил в него гирей; гиря не попала в него, а в огромный сломанный аквариум. После этого его никуда не брали. Пришлось сделаться дворником, официантом и даже натурщиком.

Отец был хорошо сложен, у него были красивые руки и небольшие ноги, хорошо развитая мускулатура.

Натурщиков брали во дворец какой-то. Они стояли в трико, напудренные, со щитами, мечами и копьями у балюстрады лестницы при входе; стояли неподвижно в позе – час при начале бала и час при отъезде. За это им хорошо платили, но отец говорил, что он шел туда, только сильно нуждаясь, – было это ужасно противно и издевались дамы, которые веером раздражали некоторые места, так что приходилось закрывать их щитом, если он был.

От такой жизни отец стал пить и играть в карты. В один из лучших дней его жизни он сделался камердинером молодого графа Пушина. Пушин имел холостую квартиру, лакея, повара, горничную, а отец вел всё его холостое хозяйство, и, по его рассказам, граф относился к нему очень хорошо.

Отец тоже ездил в рестораны кутить, а за соседним столом сидел граф, и когда ему приносили счет, он его направлял «к тому господину», то есть к отцу.

Вместе охотились. Отец очень любил охоту. Но всё это кончилось трагически. Граф влюбился в шансонетку и хотел на ней жениться, ему это не позволили… и он застрелился.

Опять отец не у дел. Чем он еще занимался, я не знаю. Но, по-видимому, много чем. Мне он не рассказывал, так как я был молод очень, когда он умер.

Всё это я слышал, случайно присутствуя при его рассказах.

Ему было 25 лет, когда он имел кое-какие деньги и женщину – какую-то немку-экономку. И как-то раз у товарища на окраине увидел девчонку 15 лет – мою мать.

•••История моей матери теперь уже мало известна, а при ее жизни не догадался расспросить. Были староверы, имели стеклянную торговлю где-то в Олонецкой губернии; один из братьев Палтов или, как мать говорила, Палтусов, был дед мой. Он служил во флоте двадцать пять лет и жил в Кронштадте в казармах вместе с женой и детьми – Анкой и Ольгой, моей матерью…

В какую-то Турецкую войну его корабль разбило, и он плавал три дня на обломке, пока подобрали. После этого он, как инвалид, работал на пороховом заводе, но вскоре умер, и бабушка осталась с детьми без средств. Бабушка ходила по стиркам, а мать моя нянчила детей, а потом тоже сделалась прачкой. А Анна, как старшая сестра, стала проституткой. Вся история предков моей матери на этом и кончается.

Может быть, по дороге что-нибудь еще выплывет.

•••Всегда, как я себя помню, чувствовал какое-то одиночество; например, в клубе в Петербурге; помню себя бродящим по пустым залам и комнатам, где по утрам еще не убран мусор после балов; пустые коробки из-под конфет, бумажки, серпантин, обрывки лент, изломанные бонбоньерки. Помню, уборщиц нет, раннее утро, запах табака, пыли, духов.

Раннее неяркое петербургское солнце ложится слабыми пятнами на паркет, и вот я один почти во всём клубе.

Я рано встал, дома все спят. Спустился по лестнице на сцену, а со сцены в зал. Стулья сдвинуты в одну сторону для танцев.

Мне нужно всё обойти и посмотреть. Иногда нахожу что-либо интересное: коробку, флакон из-под духов, иногда несколько конфет в коробке и так далее.

Это добыча утра – моя добыча.

Потом приходят уборщицы, и я удаляюсь на сцену. Со сцены балкон на Невский. Капает с крыши, тает. Весна. Смотрю на мокрую улицу…

Все на улице куда-то спешат.

•••На комоде горит керосиновая лампа. В квартире нет никого, кроме меня. Мать и отец в театре, брат часто гуляет. Я один; мне, наверно, семь-восемь лет.

Лампа не на столе, а на комоде: это чтобы я не уронил и не устроил пожара.

Тихо и скучно.

Кругом ведь никто не живет. Наша квартира казенная, и она одна над сценой театра[6].

Идти некуда и не к кому. Идти на сцену нельзя – мать не велит: там могут задавить во время смены декораций.

А скучно… Что делать?..

Играть нечем и не интересно одному. Сижу на диване и смотрю на лампу. Но она так скучно горит, и кажется что-то безотрадное от ее света…

Остается фантазировать и искать в висящем полотенце или мочалке тело покойника, а в темных углах – сидящих чудовищ.

А что завтра делать?

Встать рано и, спустившись на сцену, а с нее в зал, бродить по пустым комнатам, еще не убранным, в одиночестве.

Мало кто живет при театре, только сторожа и уборщицы, но их дети не могут ходить по театру…

Значит, опять один.

Двора нет, есть лишь сад. Огромный сад. Где зимой тоже июнь.

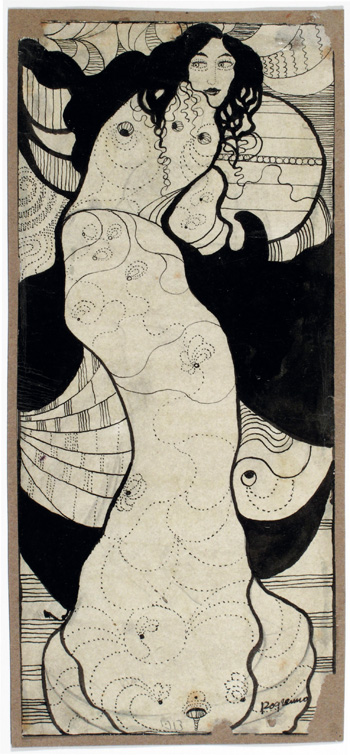

А.М. Родченко. Фигура в кимоно. 1912

А отец и мать еще спят. Жизнь начинается в театре с 10–11 часов.

Игрушки… Их нет. Отец их не дарит. Отец делает бутафорию. Бутафор – для отца это было высшее достижение: из неграмотного и безземельного крестьянина, железнодорожного рабочего до бутафора.

•••Вспоминаю, как в Казани, когда мне было лет 14, я забирался на крышу летом и писал дневник на маленьких книжках, полный грусти и тоски от неопределенного своего положения, хотелось рисовать учиться, а учили на зубоврачебного техника…

Возможно, что я писал и о том, что встал в восемь часов, в девять пошел в мастерскую, а в пять пришел и обедал. Дневник не сохранился. Есть дневник, когда я был в художественной школе, полный болтовни о женщине и живописи… Но он мало интересен и в нем мало фактического материала.

1940

Между огнейИз дневника 1911–1915 годовЯ с детства вырос одинокИ кто-то мукой напиталМой окровавленный цветокЯ жил и ждал, и всё искалЧего-то ласково-святогоКак вдохновенья неземногоИ я устал…А.1911Неужели мои записки есть оправдание моего существования? Неужели они пишутся для того, чтобы после моей смерти они не осудили меня худо?

Портрет, когда я начал писать портреты, я только тут понял, что есть живопись, и тогда понял портреты, написанные художниками. И тогда понял жизнь самих людей, и понял, что есть человек…

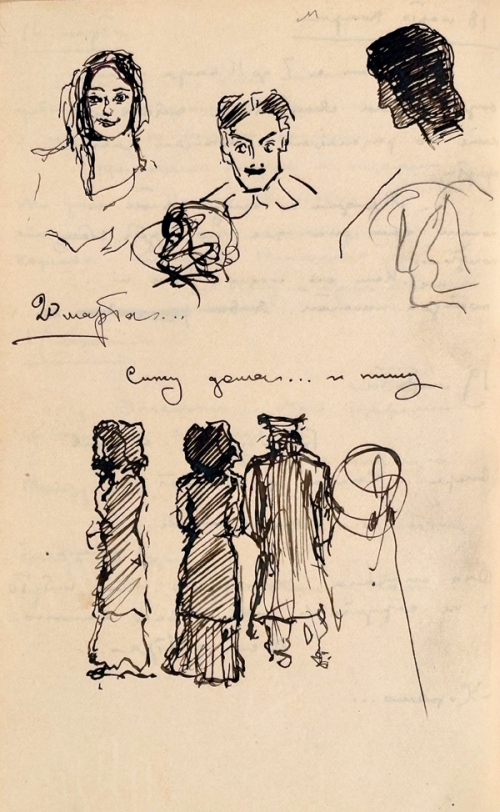

А.М. Родченко. Рисунок из дневника. 1911

«Во время бессонных ночей, во время болезни, в моменты одиночества, когда ясно чувствуется бренность всего земного, человек, одаренный фантазией, должен обладать известной силой духа, чтобы не пойти навстречу призраку и не заключить скелета в свои объятия».

ДелакруаТеперь я понял, что для художника, и особенно для ученика, должны на первом плане стоять работа и он должен передать [натуру] и наиболее реально и точно, не обращая внимание на технику и материалы. И главное, – работы товарищей и их советы…

Недаром же великие мастера, как Руссо, замучивали свои работы, но он добился этим трудом правды… Или Леонардо да Винчи умер с сознанием, что Джоконда еще не окончена…

…Сколько лет надо писать всё только тщательно, терпеливо, подробно, всё, всё, и этюды и рисунки… И только тогда работать, не нуждаясь в моделях, как Бёклин, Коро.

«Кто столько лет изучал действительность с терпением и сосредоточенным вниманием, кто обогащал свою фантазию ежедневно созерцанием живой природы, тот мог, наконец, позволить себе писать не определенные пейзажи, а скорее ароматы природы, сущность вещей, мог освободиться от всех отягчающих земных придатков в своих виденьях и отражать только свою душу».

(Из истории живописи XIX века, Мутер)8 ноября

Я только что пришел с бала, с нашего бала. Весело! страшно весело! Игры, танцы, закуска, русские танцы и песни… Нынче я пробовал играть… Но увы, мне это не доставляет ничего. Русские танцы, которые исполняли, во мне возбуждали зависть, мне хотелось самому поплясать, да так, чтобы все ухнули… Но я сидел в углу дивана и смотрел на них. Пробовал петь песни, но опять напрасно, и ушел… Столько веселья, а я злюсь, я люблю ее…