Полная версия

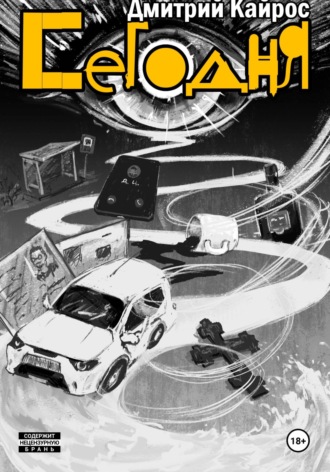

Сегодня

Дмитрий Кайрос

Сегодня

2024

От автора

Тем, кто при своих болезнях, накопившихся за жизнь проблемах и тяготах внешних обстоятельств, дабы остаться Человеком, однажды не позволил Искре Жизни покрыться мраком отчаяния и безысходности, посвящается.

“Наступит день, опять всё повторится –

Мне жизнь приснится. Лишь бы не забыть

То, для чего пришлось мне возвратиться,

И для чего мне снова надо жить”.

____________________

Мэр

Морозным январским воздухом, сквозь который ещё и не думал пробиваться первый утренний луч, задышал Западный Городок, основанный полтора века назад на холмах острова, окружённого водами холодного моря.

Управлял Городком мэр Пётр Иванович Заснувший, живший в служебной угловой двухкомнатной квартире на пятом этаже обычного многоквартирного дома, который стоял на окраине у береговой линии. Окна одной его комнаты выходили на Городок, а из другой открывался вид на живописную полосу холмистого западного побережья острова.

Как и все жители Городка, к этому времени он уже проснулся и в отработанном за долгие годы службы до автоматизма режиме проделал все свои стандартные утренние процедуры: душ, бритьё, подбор галстука и рубашки, приготовление кофе, просмотр пары десятков поступивших за ночь писем и спам-сообщений, заметок с планом на сегодняшний день и прогноза погоды, который, к слову сказать, был неутешительным – во второй половине дня намечалась очередная метель.

Пётр Иванович вёл одинокую жизнь. Время дома он проводил нечасто, посему весь ареал его домашнего обитания по большей части сводился к холостяцким пространствам кухни и “городской”, как он сам её называл, комнаты, той, что с окнами на город. В ней он спал.

Вторая комната, та, что он называл “морской”, для жизни была не приспособлена и служила скорее местом для размышлений. Свободная от мебели и прочей утвари, если конечно не брать в расчёт оставшиеся от прежних хозяев квартиры древний, уже сморщившийся пыльный диван из кожзама времён Промежуточной Депрессии и невзрачный потемневший старообрядческий крест, висевший на голой, покрытой истлевшими обоями стене, она обладала весьма аскетичной атмосферой, располагающей, по мнению Петра Ивановича, к думам о важном. Сюда, не разуваясь, он заходил лишь по утрам в последние несколько свободных минут перед выходом на работу, проводя их в темноте у окна с кружкой остывающего остатка кофе. Как правило, он никогда его и не допивал, а лишь помешивал ложкой медленно и вдумчиво, тоскливо уставившись в мутное стекло окна в попытках разглядеть едва различимый в утреннем сумраке берег моря. Когда же наступала пора выходить, он всегда долю секунды мешкался, как будто ожидая чего-то, но, смиряясь в итоге со статусом кво, тяжело вздыхал, разворачивался и покидал комнату. Это было единственное время, когда он мог смотреть на море вне рабочей суеты, так как выходных у него не было, а вечером на это попросту не оставалось сил.

Работа государственным служащим в любом городе Четвёртой Империи тяжела, предполагает недюжинную долю ответственности и помноженную на неё исполнительность. Десятый год службы Заснувшего говорил о том, что он всецело соответствовал этим критериям. Высоко оценивая его заслуги, однажды ему даже вручили премию “Мэр года”, хотя он себе признавался, что до конца и сам не понял, почему. Парадоксально, но, несмотря на колоссальный объём выполняемой им работы по городским делам, направленным, как он искренне считал, на улучшение качества жизни горожан, город не становился красивее и удобнее, не нравился горожанам и, что удивительно, ему самому. В этом плане от горожан его отличало лишь положение, обязывающее говорить либо только то, что вызывало бы у них исключительно положительные эмоции, либо что угодно в зависимости от обстоятельств, только не личное недовольство. Ибо как бы плохо по факту не обстояли дела, во властной среде оно негласно считалось моветоном.

Сегодняшнее же утро ничем не отличалось от предыдущих, кроме того, что, едва встав с кровати, Пётр Иванович обнаружил себя в крайне тоскливом расположении духа, точнее сказать, гораздо более тоскливом, чем обычно. В последнее время тоска накатывала на него всё чаще, и с каждым разом она становилась гуще и мучительнее.

“Наверное это из-за вчерашнего, – нехотя одеваясь, сам себе объяснял он. – Ну кто додумался иконы из пластика делать? Чем дальше, тем хуже, ей Богу! Интересно, крестики на груди они тоже пластмассовые носят? И я ещё со своей речью, как идиот, мол, “это важное событие”, “духовное развитие горожан и моряков”, “патронаж церкви”, “архиерей приехал из метрополии”, “уникальный иконостас”, “финансирование напрямую из имперской казны”. Посмотрите!” – он в шутку раскинул руки перед зеркалом в прихожей. “Тьфу! И почему все улыбались?”

Для ясности: накануне днём Петр Иванович был приглашён на открытие молельной комнаты в здании морского порта, где ему предстояло дать торжественную речь, но увиденное заставило его изрядно понервничать. Речь всё же пришлось дать, но завершив её, он испытал сильное чувство стыда, до тошноты, даже закололо где-то под рёбрами. Благо, к утру его состояние нормализовалось, давление выровнялось, а глаз перестал дёргаться.

Да и в целом какого-то особого разочарования в наступившем дне у него не было, даже несмотря на ощущение накатившей тоски, факт наличия которой, независимо от степени её тяжести, в силу привычки уже прошёл стадию принятия.

“Всего лишь очередной День Бобра! – успокоил он себя. – Что вчера, что сегодня – один хрен”.

И вот он уже готов был войти в “морскую” комнату для совершения своего утреннего ритуала у окна – при параде, кряхтя, обувшись в прихожей, стоя с кружкой остывающего кофе у открытой двери, как вдруг его внимание привлекло отсутствие затхлости и спёртости наполнявшего комнату воздуха. Этот запашок уже был частью ритуала, ведь именно с его вдыхания и начиналось всё действо, поэтому не заметить его отсутствия Пётр Иванович не мог.

Дышалось непривычно, или, как отметил сам мэр, непозволительно легко, будто с груди сняли сдавливавшую её долгое время рубашку, надетую не по размеру. Спустя мгновение дуновение отрезвляющей свежести мягким, но в тоже время настойчивым приятным потоком обволокло его лицо, изъеденное узором морщин, оставленных в наследство усталостью, гримасами злости, обиды и негодования. Комната будто выдохнула невидимые лечебные пары в сторону хозяина, и Петру Ивановичу волей-неволей пришлось их вдохнуть.

По всей поверхности его тела начало растекаться тепло и неведомое до сего утра воодушевление, вмиг испарившее прочь тревожащую тоску. Мимолётом ему даже показалось, что он помолодел лет на тридцать.

Последовавшее же за этим событие абсолютно выходило вон из ряда его представлений о реальности. Вслед за потоком свежести из глубины комнаты на Петра Ивановича вырвался плотный луч золотого света, настолько яркого, что казалось, будто рассвет, которого по утрам зимой здесь так ждут горожане, сегодня решил начаться именно с квартиры мэра. Тот же, в свою очередь, оцепенел от увиденного:

“Что за…?! – поражённый и испуганный вскрикнул он. – Откуда свет?! Я же лампочек тут лет пять не вкручивал… Пожар? Шаровая молния? Атомная бомба?” – молниеносно начал перебирать в голове он.

Свет слепил так сильно, что ему пришлось закрыть глаза ладонью. Вторая рука перестала слушаться и не удержала кофейную кружку. Глухой удар керамики о паркет был где-то далеко и на фоне пугающего явления остался не замеченным.

Когда первая волна эмоций спала, и любопытство взяло-таки верх над испугом, Пётр Иванович решился войти в комнату навстречу яркому лучу, но прежде, ссылаясь на необъяснимое желание разуться, машинально прижал один ботинок к другому и освободил от них ноги, оттолкнув затем от себя в сторону. Он сделал шаг через порог комнаты и, словно охотник, что боится упустить добычу, начал медленно продвигаться к источнику света, теперь уже абсолютно очарованный совершенной красотой его золотистых переливов.

Сила излучения казалась невыносимой. Ладонь, что защищала глаза, перестала быть существенным препятствием для стремящегося из глубины комнаты золотого свечения. Пётр Иванович зажмурился, но и это не помогло. Луч будто был не снаружи, а уже внутри него, проникая сквозь закрытые веки, разливаясь по всему нутру.

Тело мэра безболезненно вибрировало на какой-то запредельной частоте. В центре луча его взор различил вращающийся световой вихрь, в котором начало проявляться нечто, напоминающее по форме глаз с голубой радужкой и белым, разбрасывающим во все стороны золотые искры, зрачком.

Время остановилось. Зрачок заволокло серебристой дымкой, которая, затем застыв, обернулась чистейшим зеркалом, отражающим уставшее и пребывающее в растерянном изумлении лицо Петра Ивановича. Отражение вдруг зарябило, как если бы на старом телевизоре забарахлил сигнал, а в ушах затрещало, отчего мэру захотелось закричать, но получился лишь глухой прерывистый хрип. Рябь отражения калейдоскопом начала менять причудливые цветные узоры и трансформировалась в новое изображение. Теперь зеркальное полотно зрачка показывало Петра Ивановича в полный рост. Смотря вдаль, он стоял на палубе корабля под мачтой, державшей полные ветра паруса. Бросались в глаза его расправленные волевые плечи и гордо приподнятый подбородок. Будто уверенный в маршруте, команде и снастях опытный капитан, он пребывал в покое. Что-то щёлкнуло, и картинка опять сменилась. Показалась панорама вечернего моря и отдалившийся, уже плохо различимый силуэт корабля, манимого солнцем по золотистой дорожке расплескивающегося на волнах заката. Силуэт, расплываясь в массе воздуха, будто мираж, сжался в точку, пропавшую где-то в середине прячущегося за горизонтом солнечного диска. Едва слившись с ним, корабль в одно мгновение взорвался всепроникающим светом, прекратив видение мэра.

“Сегодня!” – громом раздался голос из ниоткуда.

Пётр Иванович открыл глаза и их вновь ослепило. Луч в комнате никуда не исчез, он всё ещё исходил из стены напротив него. Обнаружив, что всё это время ноги без сознательного участия хозяина самостоятельно продолжали двигаться вперёд, он перепугался: “Сколько я уже иду? Почему комната не заканчивается?”

Пётр Иванович размахивал перед собой рукой, так как попросту не видел, куда идёт, и в момент, когда она соприкоснулась с чем-то твёрдым, яркость луча начала сходить на нет. Мэра остановила стена. Тускнеющий свет исходил от неё откуда-то сверху. Он задрал голову, когда свечение померкло, дав, наконец, возможность осмотреть предполагаемый источник луча. Взгляд остановился в том месте на стене, где сквозь образовавшуюся от яркого света пелену на глазах виднелось лишь едва заметное на фоне грязных обоев желтовато-коричневое пятно. Пришлось сфокусировать зрение, чтобы разглядеть его получше. И спустя несколько секунд на месте пятна стал отчётливо виден тот самый старообрядческий крест, никогда ранее особо не привлекавший его внимание. Скудными бликами на потемневшей бронзе он отражал свет лампочки, висевшей под потолком в прихожей за спиной мэра. Не было больше ни свечения, ни золотых переливов, вернулись затхлый запах и знакомый стенам морской комнаты мрак.

“Ну, и что это было? – громко и обескураженно спросил мэр, оглядываясь вокруг и адресуя вопрос стенам комнаты и одиноко стоящему дивану как единственным свидетелям произошедшего. – Перепады напряжения, или у меня потекла фляга?” – пошутил он, а губы растянулись в неуверенной усмешке.

Наверное, по профессиональной привычке говорить вслух не то, что хотелось бы, сейчас он кривил душой, но быстро осекся. Услышав себя со стороны, он понял, как стали отвратны ему собственный голос, ужимки и сарказм.

Он закрыл глаза, внутри бушевал пожар ликования, заставивший двигаться какой-то очень древний, мощный, но давно заржавевший механизм.

Мэр положил обе руки на голову и начал растирать макушку, размазывая по лысине пот. Он всё понимал, но не верил в то, что он понимал, да и мысли об электрической природе происхождения света присутствовали, порождая долю сомнения. “Мог ли это быть свет от лампочки в коридоре? Может это он отразился от гладкой поверхности креста и попал мне в глаза? – размышлял он, стараясь выровнять дыхание. – Да. Но разве от этого могло быть так ярко? А видение?”. Сомнение всегда было частью его натуры, однако, где-то там, глубоко внутри он точно знал ответ, а посему, электрическим ли было происхождение света или каким-то другим, ему, по правде сказать, уже было неважно. Осознание произошедшего разогнало его пульс ещё сильнее, изнутри распирало от жара, по мокрой от пота спине бегали мурашки, а лицо стало серьёзным, но не по-деловому, не по-рабочему, а по-настоящему.

Пётр Иванович не был религиозным или набожным человеком, но измученный и эмоционально высушенный своей работой, он воспринял случившееся как долгожданное откровение, послание, глоток свежего воздуха и некий, если хотите, знак, которого, скажем по секрету, он ждал очень давно.

“Боже, неужели?” – уставившись на крест, подумал он.

Пространство вокруг мэра пищащим звоном заполнила строжайшая тишина, защищённая невидимым куполом, который охранял его диалог то ли с крестом, то ли с самим собой.

“Но разве мне хватит смелости? – впервые он нарушил тишину не хрипом или криком, а взвешенными словами. – Смогу ли я выйти из своего морочного кокона на старости лет?” Ощущение надежды заполнило его грудь, и после недолгой мечтательной паузы, дождавшись, когда улыбка спадёт с лица, он продолжил. “Но, наверное, для этого нужен серьёзный повод, да? – спросил он, неуверенным взглядом смотря на крест. – Да, их уже была уйма за всё это время, знаю. Выбирай любой! Взять хотя бы баннер с надписью “Нам есть куда расти”, которым перед приездом важной делегации из метрополии они скрыли разрушающийся фасад администрации. Что угодно сейчас может стать таким поводом. Просто это накопившееся чувство… оно размазано во времени и не имеет ни для кого стабильной формы, к которой можно было бы апеллировать. Чтобы не стать посмешищем и быть убедительным, нужно что-то, о чём память ещё будет свежа. Почему я не сделал этого раньше? Не знаю. Страх, не столько анафемы, сколько тюрьмы, наверное, или ещё чего похуже. Они же все как зомби тут, понимаешь? Голос рассудка и человечности для них опасен, а значит опасен был бы и я. Да, получается, я трус, ибо понимал, знал, но молчал, – он опустил голову, но сразу поднял. – Я уверен, что горожане тоже годами копят это в себе, и они всё понимают, но они смирились. А как иначе, если на тебе смирительная рубашка? Да и как снять её, никто не знает, а очевидные способы это сделать, к которым когда-либо прибегали люди, всегда приводят к ещё более худшим последствиям. Глаза жителей Городка уже ничего не способны видеть, потому что в сердце нет искры. Я не верю, что её не было. Её как будто накрыли занавесом. Они берут то, что дают. Они устали, и от усталости согласились”.

Он о чём-то задумчиво помолчал и продолжил: “Эх, что не так с этим городом? Почему ты выбрал меня? Почему сейчас? Что именно мне нужно сделать сегодня? Ты же знаешь, я всегда говорил неправду, хоть и делал для города всё. Разве я мало сделал? Хотя ты прав, с каждым новым проектом, новой программой развития и благоустройства всё больше складывается впечатление, что мы украшаем не город, а стену вокруг какой-то очень широкой и глубокой дыры, при этом не пытаясь сделать её диаметр хоть сколько-нибудь меньше. А у меня руки связаны, понимаешь?! Работа моя связана, как и я сам, по большому счёту, только двумя вещами: исполнением приказов, спускаемых сверху, и составлением отчётов об их исполнении. Инициатива, проявляемая вне этих основополагающих вещей, как ты знаешь, не приветствуется здесь. Но зачем я мэр, спрашивается, если не могу ни на что повлиять?

А ведь мне всегда казалось, что если империя – великая, и не просто великая, а величественная, какой мы привыкли считать свою, то величие её должно исходить ореолом чуть ли не от каждого кирпича, каждой улицы и каждого человека даже в самых дальних её уголках. Но этот город – дыра… и моё проклятие. И таких городков тысячи. И таких, как я, тысячи. Почему я? Неужели ты настолько в меня веришь?”

Негодование мэра можно было понять, ведь если подумать, то вверенный ему Городок, несмотря на свои незначительные размеры и недолгое по историческим меркам существование, имеет богатую историю и очень выгодное географическое положение, преимуществом которого Четвёртая Империя активно пользовалась, причём не то чтобы на взаимовыгодных условиях.

Казалось бы, тот факт, что во времена, когда цвело исследовательское мореплавание, и по волнам, омывающим берег, на котором теперь стоит Городок, на своих парусных кораблях ходили такие известные личности, как Лаперуз, Крузенштерн, Броутон и Невельской, должен придавать этому месту некую статусность, а пережитая Великая Межимперская Война – признание и благородство от причастности к судьбоносным для мира и всего человечества событиям. Но в реальности картина выглядит немного иначе.

Наверное, чёрные, впитавшие в себя дорожную грязь сугробы вдоль дорог вместо чистых тротуаров, выглядывающие из зарослей кустарника и молодых деревьев развалины гаражей, сараев и недораспиленных ангаров вперемешку со старыми, вызывающими апатию панельными домами с обшарпанной облицовкой, уродливо замаскированной новыми цветными фасадами, хаотично натыканные между ними новостройки, покрытые теми же фасадами, застрявшие в ветвях пластиковые пакеты, принесённые восходящими потоками воздуха со свалки, организованной в распадке между холмами возле перевала на въезде в город, удивительного свойства асфальт, который по какой-то таинственной причине не делает дороги ровными, торчащая веером из каждого угла арматура, вырывающиеся, словно гигантские черви, из-под земли ржавые трубы теплотрасс и хмурые лица живущих здесь людей – это следствие того, что Западным Городком владеет уже Четвёртая по счёту Империя, и он просто устал от частой смены хозяев. Но, вполне возможно, что причина кроется в гораздо более потаённых местах. Кто знает?

При Первой Империи жизнь в город вдохнули всего десять солдат, основавшие на месте маленького поселения местного коренного народа небольшой пост, который неплохо обходился без снабжения с большой земли за счёт богатого морскими ресурсами побережья. Слава о здешних подводных богатствах разошлась быстро и, так как свято место пусто не бывает, спустя тридцать пять лет с момента основания это была уже не просто рыбацкая деревушка, а целый промысловый центр с налаженной добычей, складами, конторой крупного дельца и межимперским каналом сбыта. Шоколадно тогда жил местный бизнесмен. Только недолго.

Так вышло, что потерпев поражение в войне со Второй Империей, располагавшейся на соседних островах, Первая Империя была вынуждена отдать землю под Городком победившей стороне. Отбить её назад было уже не суждено, так как и сама Империя начала распадаться из-за хорошо прижившейся в народе новой идеи социального строя и окончательно пала спустя ещё семнадцать лет, захлебнувшись в собственной крови.

При Второй Империи, надо сказать, люди постарались. Именно в период её существования скудная по постройкам и населению промысловая деревушка обрела вид настоящего гордого города, в котором были свой порт, свой железнодорожный вокзал, казначейство, администрация, различные производства, телеграф, шахты, лесопилки, школы, больницы, храмы и даже печать газет на произведённой местным заводом бумаге. Казалось бы, вот он – хозяин, достойный этого места: величие, порядок, рост, созидание, чистота, развитие. Но нет. Эхо Великой Межимперской Войны дошло досюда, и по прошествии 40 лет Вторую Империю здесь сменила Третья, та, что стала преемником Первой.

Дело было так. Далеко отсюда, на западе появился один очень амбициозный и убеждённый в исключительности своих идей император Алоизий. Он создал армию на почве крайне специфической расовой идеологии, которая наделяла его соотечественников привилегированными правами на жизненное пространство на завоёванных территориях с бонусным превосходством над низшими, как утверждала их теория, расами. Удивительно, как быстро и как много людей подхватили и даже полюбили эту идеологию. Многие страны тогда склонили колени перед огромной армией Алоизия, но не склонилась Третья Империя. Суровая была война, мутная, тёмная, беспросветная. Однако стойкие воины Третьей Империи всё же смогли отбить натиск чёрных войск Алоизия и дойти до самой его цитадели, сокрушив вражескую армию на её же территории. Но война на этом не закончилась.

Будучи весьма стеснённой в своём жизненном пространстве, Вторая Империя перед началом Войны сделала ставку на амбиции императора Алоизия. В надежде расширить свои границы в случае его победы, она заключила с ним союзное соглашение. И если бы войска Алоизия одержали верх на западе Третьей Империи, то момент, когда Вторая получила бы возможность для наступления с востока, был лишь вопросом времени. Но Алоизия удалили с игрового поля, и этим планам не суждено было сбыться, а для Третьей Империи настало время зачистить свои восточные рубежи на далёком острове.

За каких-то два дня до этой зачистки на пару городов Второй Империи, находившихся чуть меньше, чем в двух тысячах километрах от острова, были сброшены нуклеарные бомбы. Вероятно, это сильно подкосило боевой дух её армии, стоящей на острове, поэтому зачистка, несмотря на самоотверженное сопротивление, прошла довольно быстро, всего за двадцать четыре дня. Когда дело дошло до Западного Городка, артиллерия и пехота хорошо постарались. С лица земли город не стёрли, конечно, ибо бетон в те времена здесь был качественный, не как сейчас, но хребет его бывшему хозяину окончательно переломили.

Зачистив другие похожие городки острова и объявив себя его владельцем, Третья Империя хозяйствовала здесь последующие 46 лет. Именно за этот период Городок задышал полной грудью и расправил плечи. Граждане Третьей Империи восстановили порт и модернизировали созданные Второй Империей производства, основали новые, построили много жилых зданий и различных учреждений с намерением остаться здесь уже навсегда. Намерение это было заслуженным, чистым и гордым, таким же в результате и получился город. Но ему снова не повезло – он столкнулся с новой бедой.

"Зачем?", "Почему?" и "Кто виноват?" – совершенно бессмысленные вопросы, которые даже и задавать не следует, если вы когда-нибудь захотите разобраться в причинах развала Третьей Империи, потому что сам чёрт сломит в этих попытках свои копыта. Но, как бы там ни было, в метрополии произошла смена лидера, а вместе с ним и смена всего уклада жизни Империи. В колониях же, как следствие, началась старая как мир борьба за право на власть на местах между теми, у кого на это хватало смелости и смекалки. Процесс этот, как и во все времена человеческой истории, был грязным, кровавым и бесславным, забирая все силы и внимание только на эту борьбу. А значит, было не до города, не до жителей, не до красоты.

Так, пока среди кандидатов на власть шёл естественный отбор, город застыл на десять лет. Началась Промежуточная Депрессия.

Всё, что вращалось и смазывалось, – остановилось и заржавело, всё, что горело, в том числе и глаза горожан, – потухло, всё, что строилось, так и осталось недостроенным, вспаханные некогда земли поросли густым сорняком, полки в лавках опустели, а мужчина и женщина, некогда гордые и славные, от обиды, тоски и отчаяния погрузились в десятилетний запой со всеми вытекающими.

Но всё же после десяти лет, тянувшихся вечность и унесших тысячи людей, кого на тот свет, а кого подальше с острова в поисках лучшей доли, нашёлся-таки новый, всеми признанный император Влатин с жёсткой рукой и несвойственным для императоров бесконечным обаянием, влюбивший в себя подданных с одной стороны и построивший отлаженную вертикаль власти с другой. Так Городок вошёл в эпоху Четвёртой Империи.

И вроде бы снова смазалось и завращалось то, что остановилось, и свет включился, и лавки заполнились, да так, что в некоторых прогибались полки, местами даже ржавчину стали закрашивать, и порт в Городке начал работать пуще прежнего, но было что-то не так. Четвёртая Империя получилась действительно сильной, особенно внутри и в окрестностях метрополии. Приказы исполнялись, чиновники боялись, армия исправно воевала, и, в целом, организм Империи работал как часы. Чувствовалась сила. Особенно, когда шли новостные передачи по имперским каналам. Вот только ощущение у Петра Ивановича складывалось такое, что эта сила будто бы проходила мимо его Городка и уходила куда-то вдаль за океан, туда, куда он смотрел каждое утро из окна морской комнаты.

Словно разряд дефибриллятора вибрация телефона, лежащего во внутреннем кармане пиджака, заставила Петра Ивановича вернуться к реальности.