Полная версия

Бетховен и русские меценаты

«Я посулил Вам в предыдущем письме прислать что-нибудь из своих сочинений, и Вы истолковали это обещание как галантную фразу придворного кавалера. Чем заслужил я такой титул? Тьфу, кто же станет усваивать придворный диалект в наши нынешние демократические времена! Чтобы избавиться от навязанного Вами титула, я сразу же после предпринятого мною и близкого уже к завершению основательного пересмотра своих композиций пошлю Вам нечто такое, что непременно Вами будет вырезано на меди. <…> У нас тут очень жаркая погода; венцы опасаются, как бы не пришлось им в скором времени остаться без мороженого, так как зима была до того мягкой, что стало трудно раздобыться льдом. Здесь взяты под стражу различные видные люди и ходят слухи, будто должна была вспыхнуть революция. Но я полагаю, что покуда австриец располагает темным пивом и сосисками, он на восстание не поднимется. Отдан приказ, чтобы после 10 часов вечера ворота, ведущие в предместья, были заперты. Солдаты зарядили ружья. Громко разговаривать нельзя, а то полиция предоставит квартиру»[26].

Между шутками по поводу гедонизма столичных жителей в письме Бетховена кратко говорится о раскрытии 21 июля 1794 года заговора «венских якобинцев». В ночь на 24 июля начались аресты руководителей тайной организации во главе с обер-лейтенантом Францем Гебенштрейтом. Под «видными людьми», которых Бетховен предусмотрительно не называет по именам, подразумевались сподвижники Гебенштрейта: барон Андреас фон Ридель (бывший воспитатель детей императора Леопольда II, в том числе и правившего с 1792 года императора Франца II), советник магистрата и поэт Мартин Йозеф Прандштеттер и другие[27]. Скорее всего, с некоторыми из этих «видных людей» он был знаком – они вращались в венских литературных, артистических и интеллектуальных кружках, будучи либо поэтами, либо искусными полемистами. В январе 1795 года некоторые венские якобинцы (в первую очередь Гебенштрейт) были казнены через повешение, другие приговорены к длительным срокам тюремного заключения (амнистия, впрочем, последовала в 1802 году, но не все помилованные до нее дожили). Н. Л. Фишман полагал, что эти события вызвали появление второго варианта песни Бетховена «Свободный человек» WoO 117, у которой в Вене 1795 года не было ни малейших шансов на публикацию, но этот внутренний порыв красноречиво запечатлел отношение Бетховена к аресту и казни «видных людей». По мнению Фишмана, «Бетховен не простил этой казни императору Францу до конца своих дней; во всяком случае, его ненависть к императору была столь глубока, что в 1816 году он якобы сказал сыну Николауса Зимрока, Петеру, что такого негодяя, как император Франц, “надо бы повесить на первом хорошем дереве”»[28].

Почему казнь Гебенштрейта и его единомышленников должна была произвести шокирующее впечатление на Бетховена и всех прочих очевидцев, каких бы взглядов они ни придерживались, отчасти проясняется из депеши посла Андрея Кирилловича Разумовского к вице-канцлеру Остерману от 3 (14) января 1795 года. Разумовский сообщил, что казнь состоялась на Глацисе (пустыре под стенами Вены) три дня назад, то есть первого января, сразу же после празднования Нового года или даже одновременно с продолжавшимися праздниками. В Вене этому дню придавали особое значение. Если Рождество отмечали в церкви и у семейного очага, то Новый год непременно сопровождался публичными визитами, приемами, балами, подарками и поздравлениями. На улицах Вены царило веселое оживление, и, хотя многие небогатые люди сетовали на то, что новогодние праздники обходятся им слишком дорого (каждому лакею и посыльному нужно было дать чаевые, не говоря уже о расходах на обязательные подарки родственникам, покровителям и друзьям), обычай соблюдался неукоснительно. Мрачное зрелище казни 1 января 1795 года резко нарушило эту хлопотную, но обычно радостную атмосферу. Более того, Разумовский обратил внимание на то, что смертный приговор был вынесен и исполнен вразрез с действовавшими на тот момент законами покойного императора Иосифа II, который отменил смертную казнь даже для государственных преступников[29]. Следовательно, и Бетховен, и его сверстники успели вырасти и возмужать, не становясь очевидцами публичных казней. На фоне гуманного правления Иосифа II и Леопольда II те реки крови, которые лились в послереволюционной Франции, казались проявлением дикого варварства, и тут почти не было разногласий между поклонниками и противниками революционных идей. Разумовский, нисколько не сочувствуя революционерам, отметил хладнокровное мужество, с которым Гебенштрейт принял свою судьбу. В глазах же своих сторонников вождь венских якобинцев выглядел настоящим героем, а император Франц – предателем заветов Иосифа, поскольку устроил показательно жестокую и беззаконную казнь в качестве зловещего новогоднего «подарка» жителям Вены.

Между тем Фациус занимал другую позицию и вполне одобрял действия императора. В депеше к Остерману от 1 (12) января 1795 года из Ашаффенбурга он сообщал, что туда прибыл некий офицер из Вены, сообщивший о раскрытии нового заговора. «К счастью, зачинщики схвачены, и остается надеяться, что это смертоносное племя будет, наконец, истреблено»[30]. Антиреволюционные и антиреспубликанские взгляды Фациуса – отнюдь не формальная дань его официальному положению русского дипломата и подданного Екатерины II; таковы, по-видимому, были его собственные убеждения, хотя кровожадность ему, безусловно, претила. В депешах за 1794 и 1795 годы Фациус неоднократно именует наступающих на рейнские области французов «варварами», а вождей революции – «чудовищами». Он использует столь экспрессивные выражения, как «опустошительные орды варваров»[31], и называет якобинцев «свирепыми врагами всего сущего»[32], приравнивая их тем самым к дьяволу, «врагу человечества».

Среди его депеш обнаруживается поразительный документ в жанре, совершенно неподходящем для служебной, и тем более дипломатической переписки: сочиненное Фациусом на французском языке весьма длинное (26 катренов) стихотворение «Республика в воздухе», в котором он сравнивает Французскую республику с воздушным шаром и предрекает ей печальную судьбу. Стихотворение, в котором используется весьма специфическая лексика («аэростатический баллон», «газ», «парашюты»), постепенно переходит в жанр политической инвективы против якобинства и внезапно завершается не просто апологией монархии, а дифирамбом в адрес Екатерины II[33]. Никакой фактической информации этот стихотворный памфлет не содержит, видимо, Фациусу требовалось дать выход своим чувствам и заодно заявить о себе как о человеке, наделенном в том числе и литературными талантами (впрочем, по его письмам это и так видно).

При этом никаких иллюзий относительно ума, воли и военных способностей тех, кто противостоял в 1794 году французской «заразе», у честного и трезвомыслящего Фациуса не было. Находясь в гуще событий и будучи одновременно немцем по крови и русским подданным в силу собственного выбора, он мог позволить себе занимать позицию объективного наблюдателя, высказываясь о прусских и австрийских политиках и военачальниках вполне корректно, однако совершенно нелицеприятно. В описаниях Фациуса встречи и перемещения августейших особ, эрцгерцогов, принцев, курфюрстов и генералов выглядят хаотичными и бессмысленными. В письме от 7 (18) августа 1794 года он замечает: «Беда возрастает еще и оттого, что враг действует по единому плану, в то время как союзники (Пруссия и Австрия. – Л. К.), похоже, никакого плана не имеют. У них нет ни согласия, ни энергии. Когда совершаются ошибки, одна из сторон возлагает вину за них на другую. Оставление Трира приписывают нехватке паролей у пруссаков. Смерть Робеспьера рассматривается как несчастье. Он был вроде тех заразных болезней, которые разрушительно действуют на другие, более многочисленные, инфекции и в конце концов уничтожают сами себя. Он представлял якобинскую Францию, но теперь власть там попала в руки бешеных (enragés), с которыми вряд ли стоит ожидать каких-то переговоров»[34].

Столь же честно и с искренней горечью Фациус описывает умонастроения жителей Бонна и его окрестностей, вполне характерные для молодежи из круга общения Бетховена. После сдачи французам Брюсселя и отступления из Рейнской области главнокомандующий австрийскими войсками фельдмаршал Кобург (Саксен-Кобург-Заальфельдский) выпустил 30 июля 1794 года печатное воззвание «Немецкие братья и друзья» (Deutsche Brüder und Freunde), в котором призывал жителей продолжать сопротивление, создавая народное ополчение и присоединяясь к армии: «Вставайте! Вставайте тысячами! И сражайтесь вместе с нами за ваши алтари, за ваше войско, за вашего императора – за вашу свободу!»[35] Однако «братья и друзья» (лексика обращения, заметим, перекликается с весьма популярной тогда «Одой к радости» Шиллера) отнюдь не спешили восторженно откликнуться на эти призывы. Фациус писал: «Эта прокламация вызвала некоторое движение, ибо электор Майнцский (барон фон Эрталь. – Л. К.) приказал поставить под ружье 3000 рекрутов. Электор Кёльнский созвал свое правительство и отдал распоряжение о том, чтобы все его подчиненные и клирики скорейшим образом разъяснили обывателям неминуемую опасность и побудили их взяться за оружие. К несчастью, народ не проявил большого желания прислушаться к этим увещеваниям, и если французы с их превосходящими силами пожелают проникнуть дальше, принцу Кобургу придется противостоять им без подкреплений, со своей единственной армией»[36]. Чуть позже, в депеше от 7 (18) августа 1794 года, Фациус развивает эту же тему: «Электор Кёльнский не встречает больше прежнего рвения в городах своего электората. Там заявляют, что французы ведут войну только против священников, знати и князей, а те не желают участвовать в обороне страны, прежде чем им не гарантируют полного запрета на конфискацию земельных владений знати и церкви. И нет никакой нужды сопротивляться врагу, который не угрожает ни крестьянам, ни горожанам <…>»[37]. Через неделю, 14 (25) августа 1794 года, Фациус сообщает: «В Бонне горожане вооружились, но лишь ради охраны своих собственных очагов, и чтобы их вразумить, нужно, чтобы представители церкви, знать и все привилегированные особы встали на стражу вместе с ними»[38]. Идея вооружить жителей Бонна, раздав им оружие и патроны, обернулась фарсом (именно это слово использует Фациус в своей депеше): два чиновника не поладили между собой, а князь-архиепископ Максимилиан Франц, находившийся в безопасном отдалении, заявил, что ничего не знал о подобных намерениях.

Любопытно читать эти донесения, представляя себе друзей и бывших сослуживцев Бетховена, находившихся в это время в Бонне. Некоторые из них покинули город, когда обозначилась угроза войны или когда война стала реальностью (в частности, вслед за Бетховеном в Вену вскоре перебрались оба его брата, Карл Антон Каспар и Николаус Иоганн). Другие не могли или не хотели уезжать по разным причинам, хотя капелла, естественно, прекратила свое существование и постоянной работы у музыкантов больше не было. Николаус Зимрок остался в Бонне навсегда, будучи обременен большой семьей и, похоже, не ожидая для себя особых неприятностей со стороны французов. Впоследствии он довольно успешно занялся нотоиздательством, не брезгуя в том числе и пиратством (Бетховен смотрел на это сквозь пальцы, а иногда и поощрял старого друга). Семья Рис также пережила самое трудное время в Бонне: скрипач Франц Антон Рис, глава семьи, один из наставников и старших друзей Бетховена, был уже немолодым человеком, а его сыновья, наоборот, еще слишком юны, чтобы попасть в рекрутский набор. Однако эта опасность, которой столь удачно избежал сам Бетховен (в 1790-х годах его вполне могли забрать в ту или иную армию), догнала Фердинанда Риса, ученика Бетховена, в 1805 году в Вене. Поскольку Рис находился в Бонне в момент заключения Люневильского мира 1801 года, когда город был официально объявлен французским владением, он волей или неволей сделался гражданином Франции. Повестка о призыве Риса во французскую армию была получена им осенью 1805 года, когда Австрия и Франция в очередной раз находились в состоянии войны и войска Наполеона приближались к Вене. Для австрийских властей Рис был иностранцем, вражеским подданным, обязанным в военное время немедленно покинуть город, а французы ожидали увидеть его на призывном пункте в Бонне, куда он был вынужден добираться с огромными трудностями[39]. История эта разрешилась относительно счастливо: из-за дефекта зрения его комиссовали и отпустили. Не столь драматично, но тоже переменчиво складывалась судьба близкого приятеля Бетховена, композитора и флейтиста Антонина Рейхи (1770–1836), который после захвата Бонна французами бежал в Гамбург, а в 1799-м решил попытать удачу в Париже, но спустя несколько лет уехал в Вену, где тоже не добился успеха, и лишь после возвращения в Париж в 1808 году занял достойное место на французском музыкальном олимпе.

Судьбы Бетховена и его боннских друзей и знакомых оказались очень различными не только вследствие их профессиональных занятий, но и вследствие личного выбора, который иногда выглядел парадоксальным. Бетховен, невзирая на свои республиканские симпатии, в 1792 году отправился в имперскую столицу Вену, а вовсе не в революционный Париж.

Сыновья русских дипломатов из немецких семей Струве и Фациус пошли по стопам отцов и принесли присягу Екатерине II. Иоганн Кристофор Фациус долгое время служил секретарем отца; в марте 1794 года он был назначен переводчиком при отце[40], а позднее сделал успешную самостоятельную карьеру[41]. Из всей многочисленной семьи «русского агента» Фациуса прочнее всего с Бонном был связан Леонард, несомненно, входивший в круг общения Бетховена. Об этом косвенно свидетельствует запись Леонарда, украшенная его собственноручно выполненным силуэтом[42], сделанная между 1790 и 1794 годами в альбоме их общей приятельницы, первой боннской красавицы Барбары Кох, предмета тщетных воздыханий многих боннских юношей (в 1802 году она вышла замуж за графа Антона фон Бельдербуша). Леонард покинул Бонн вместе с отцом в конце июля 1794 года и затем помогал Фациусу-старшему в его делах, выполняя различные поручения. Осенью 1797 года он приехал в Петербург для сопровождения бронзовой группы для фонтана в Гатчине. Скульптуры были приобретены неутомимым Иоганном Фациусом в Нюрнберге. Фациус-старший получил одобрение вице-канцлера князя Александра Борисовича Куракина и со всеми необходимыми счетами и документами переправил их под присмотром сына в Гатчину, однако там никто не спешил заниматься их установкой, и Леонард Фациус, оказавшись на чужбине без денег и покровителей, жаловался Куракину в письме от 9 ноября 1797 года на свое бедственное положение[43]. Как удалось выяснить П. Г. Сербину, в Петербурге он оставался как минимум до августа 1798 года[44].

После 1794 года никаких контактов Бетховена с членами семьи Фациус не прослеживается. Единственный профессиональный музыкант из этой семьи, Иоганн Генрих, сумевший оставить след в русской музыкальной культуре, вряд ли что-либо знал о Бетховене, поскольку уехал из Бонна, когда Людвиг был совсем ребенком, а в России начала 1800-х годов имя Бетховена еще не было достаточно известно; музыка Бетховена начала публично исполняться в Москве и Петербурге уже после 1812 года[45].

История семьи Фациус интересна сама по себе, даже вне связи с Бетховеном. Но, как уже упоминалось, эта семья много лет дружила с семьей Струве, один из представителей которой был в юности близким другом Бетховена.

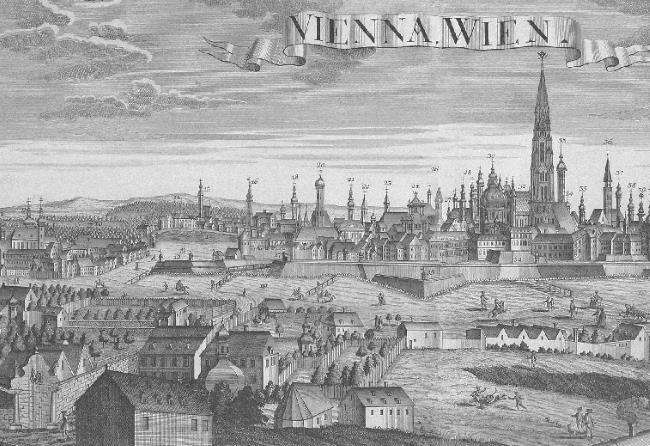

Вена. Панорама города в XVIII веке.

Фрагмент

Семья Струве

В 2012 году в Гамбурге было обнаружено неизвестное ранее письмо Бетховена, адресованное из Вены в Санкт-Петербург начинающему дипломату Генриху фон Струве (1772–1850). Письмо датировано «17 сентября», год написания – 1795 – легко устанавливается по содержанию. Столь ранних писем Бетховена сохранилось очень немного. К тому же письмо к Струве содержит чрезвычайно важные подробности, касающиеся личности и биографии Бетховена, так что интерес к находке изначально был очень велик.

Автограф письма Бетховена к Струве был частично опубликован в 2012 году в аукционном каталоге антикварной фирмы «И. А. Штаргардт» в Берлине и продан тогда же с аукциона неназванному покупателю за 140 000 евро[46]. В случаях приобретения того или иного раритета анонимным коллекционером нередко случается так, что документ на долгие годы исчезает из обращения, и лишь избранные специалисты, имеющие личные связи в кругах собирателей автографов, иногда получают доступ к оригиналу на условиях строгой конфиденциальности. В новом боннском собрании переписки Бетховена, выпущенном в свет под редакцией Зигхарда Бранденбурга в 1996–1998 годах, можно обнаружить немало таких примеров: в комментариях говорится, что текст публикуется по оригиналу, хранящемуся в частной коллекции, но местонахождение коллекции никогда не указывается[47]. Видимо, письмо к Струве вызвало такой интерес у всех, кто занимается жизнью и творчеством Бетховена, что владельца, сохранившего свое инкогнито, удалось склонить к передаче ценного документа Дому Бетховена в Бонне. В соответствии с благородной политикой Дома Бетховена оригинал оцифрован, расшифрован и доступен для просмотра онлайн[48].

При публикации в 2016 году четвертого тома отечественного собрания писем Бетховена мне были доступны лишь первая и последняя страницы письма, фигурировавшие в аукционном каталоге. В этом неполном виде перевод письма был помещен в Дополнении к последнему тому этого издания[49]. Перевод полного текста был опубликован мною в 2019 году и подробно прокомментирован в журнале «Старинная музыка»[50], но для ясности дальнейшего изложения приведу его и здесь, опустив немецкий текст подлинника.

Вена, 17 сентября [1795]

Мой дорогой! То, что ты мне написал сюда, бесконечно меня порадовало. Ведь я и предположить не мог, что ты теперь находишься в холодной стране, где людей ценят куда ниже, чем они того заслуживают. Не сомневаюсь, тебе там встретится немало такого, что будет претить твоему образу мыслей, твоему сердцу и вообще всему строю твоих чувствований. Настанет ли время, когда вокруг останутся лишь настоящие люди? Мы, наверное, сможем наблюдать приближение этого счастливого момента лишь в отдельных краях, но повсеместно – нет, такого мы не увидим, для этого, пожалуй, должны пройти еще столетия.

Мне хорошо понятна боль, которую тебе причинила смерть твоей матери. Ведь и я уже дважды оказывался в подобном положении после смерти моей матери и моего отца. Поистине, кому бы не стало больно, когда насильственно изымается часть столь редкостного гармоничного целого? – О смерти можно говорить без неприязни, лишь только если представлять ее себе в виде улыбчивого, мягко влекущего к сновидениям образа, и тогда покорившийся ему окажется только в выигрыше.

Мне здесь живется пока хорошо, я приближаюсь к намеченным мною целям. Как скоро я отсюда уеду, определить точно я еще не могу. Мое первое путешествие должно быть в Италию, затем, вероятно, в Россию. Ты, надеюсь, непременно напишешь мне, во сколько обойдется путь отсюда в П[етербург?], ведь я намерен послать туда кого-нибудь как можно скорее. Твоей сестре я вскоре пришлю кое-какие мои музыкальные произведения. Профессор Штупп из Бонна тоже тут. Привет тебе от Вегелера и Брейнинга[51]. Прошу тебя, пиши мне как можно чаще, и пусть твоя дружба ко мне не уменьшится из-за расстояния.

Остаюсь навсегда твоим, как и прежде, любящим тебя

Бетховеном.

Прежде чем анализировать это письмо, необходимо рассказать о семье Струве, которая оставила заметный след в русской политике, культуре и науке XVIII–XX веков.

Род Струве был весьма многочисленным и разветвленным. Семья, которую Бетховен назвал в письме «редкостно гармоничным целым», происходила из Магдебурга, но с 1747 года была связана с Регенсбургом. Отец семейства, Антон Себастьян Струве (1729–1802), получив солидное университетское образование, поступил в 1755 году на службу к герцогу Карлу Петеру Ульриху Шлезвиг-Гольштейн-Готторпскому – сыну старшей дочери Петра I Анны. Императрица Елизавета Петровна, как известно, избрала своим наследником сына рано умершей сестры, и в 1762 году голштинский герцог стал императором Петром III, а Струве оказался на русской службе: Петр III назначил его секретарем дипломатической миссии при регенсбургском рейхстаге. В Регенсбурге, как мы уже знаем, Струве общался и дружил с Иоганном Фациусом; дружеские отношения сохранялись и после их расставания. По-русски Струве именовался «Антон Севастьянович Штруве», однако русского языка он не знал, при его должности в этом не было необходимости. За долгую и плодотворную службу во времена царствования Екатерины II он стал кавалером Св. Владимира 4-й степени и имел титул статского советника. В 1799 году А. С. Струве вышел в отставку.

В 1756 году Антон Струве женился на Софии Доротее Реймерс (1735–1795) – старшей дочери секретаря Гольштейн-Готторпского посольства в Регенсбурге Николауса (Клауса) Реймерса – начальника Фациуса до его назначения «русским агентом». В этом браке родилось двенадцать детей; взрослых лет достигли три дочери и шестеро сыновей. В момент написания комментируемого письма мать семейства, София Доротея, уже умерла (это случилось 21 мая 1795 года). Из сестер Генриха Струве здравствовали тогда старшая, Катарина Элизабет (1759–1838), которая была замужем за Кристофом фон Зельпертом, и младшая – Филиппина Розина Элизабет (1775–1819), вышедшая замуж за Франца Фердинанда фон Грюна. Скорее всего, именно ей Бетховен обещал прислать из Вены ноты своих новых сочинений. Возможно, подразумевались три Трио ор. 1, вышедшие в свет в Вене летом 1795 года, или более ранние публикации произведений, не обозначенных опусами, – таковыми были вариационные циклы WoO 40, WoO 66, WoO 67.

Еще одна сестра Струве, Сусанна Мария, скончалась в Бонне в марте 1789-го (дата ее рождения неизвестна). В первом браке, заключенном в 1777 году, она носила фамилию Кауфман, а овдовев, стала в 1782 году женой дипломата Иоганна Людвига Дёрфельда (1744–1829), секретаря британского посла в Бонне[52]. Дёрфельд также входил в круг общения молодого Бетховена, хотя был намного старше композитора.

Практически вся семья Струве, не только отец и его сыновья, но и дочери, благодаря их мужьям или детям, имела отношение к дипломатии. Все пятеро сыновей Катарины Элизабет и Кристофа фон Зельперта поступили на службу в российскую Коллегию иностранных дел[53].

В 1787 году на дипломатическую службу были приняты трое сыновей Антона Себастьяна, которые находились еще в очень юном возрасте; к своим должностным обязанностям они приступили, завершив университетское образование.

В Регенсбурге долгие годы служил старший сын Антона Себастьяна Струве – титулярный советник Иоганн Густав (Густав Антонович) Струве (1763–1828)[54]. Следующий по старшинству брат, Георг Струве (1766–1831), работал в русских дипломатических миссиях при немецких дворах, в частности был советником русского посольства в Веймаре (напомним, что супругой наследного принца, впоследствии великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймарского, с 1804 года была великая княгиня Мария Павловна, сестра императора Александра I). Еще один брат, Кристиан Струве (1768–1812), в 1805 году отправился в составе русского посольства во главе с графом Юрием Александровичем Головкиным (1762–1846) в Китай, однако по ряду причин миссия не увенчалась успехом и даже не была доведена до конца: делегация добралась лишь до Монголии и вернулась обратно[55]. Наконец, Август Вильгельм Струве (1770–1838) служил в Петербурге в государственном почтовом ведомстве в невысоком чине коллежского асессора; насколько нам известно, дипломатом он не стал.

На этом фоне биография друга Бетховена, Генриха фон Струве, выглядит вполне характерной для этой семьи, причем одной из самых удачных в карьерном отношении. Познакомимся же с этим человеком поближе.

Генрих (Генрих Антонович) фон Струве (1772–1850) родился в Регенсбурге, изучал право в Эрлангене и в Бонне. Предполагается, что в Бонн он приехал в начале 1789 года, затем задержался в связи с кончиной сестры Сусанны и по каким-то причинам решил остаться в городе и завершить свое образование в местном университете. Не исключено, что там он и познакомился с Бетховеном. Ведь Бетховен под влиянием друзей тоже записался в 1789 году в студенты Боннского университета (на философский факультет). Хотя он вряд ли имел возможность посещать занятия из-за своих многочисленных служебных и семейных обязанностей, сама атмосфера боннского университета оказала на него очень сильное и благотворное влияние. Под покровительством князя-архиепископа Максимилиана Франца этот новый университет, основанный в 1784 году и торжественно открытый в 1786-м, оказался очагом вольнодумства, процветавшего как среди профессоров, так и среди студентов. Первое здание университета располагалось на Боннгассе, недалеко от дома, в котором родился Бетховен, хотя в 1780-х годах он там уже не жил. С профессорами и студентами Бетховен общался не только в стенах университета и в находившейся рядом с ним церкви иезуитов (она считалась университетской), но и в целом ряде публичных мест: в Обществе любителей чтения, в придворном театре, в винном погребке и книготорговой лавке вдовы Анны Марии Кох на Ратушной площади, в домах видных боннских жителей, собиравших у себя любителей музыки и литературы.