Полная версия

Достоевский и шесть даров бессмертия

Сюжет такой: Христос является повторно, народ Его узнает, но, когда Великий инквизитор велит Его арестовать, никто не заступается за Него. Ночью же старик укоряет Узника за то, что Он возложил на людей непосильное для них бремя свободы. Христос ни словом не возражает ему, а в конце монолога инквизитора целует его и, не сказав ни слова в ответ, уходит. Достоевского даже упрекали в избыточной убедительности аргументов Великого инквизитора. Но правы ли были критики?

Перед писателем стояла сложнейшая художественная задача: дать авторскую точку зрения в произведении, написанном персонажем – оппонентом автора. И Достоевский решает эту задачу, прибегнув к пушкинским реминисценциям. Их подробно комментирует Т. А. Касаткина, я же приведу несколько ее примеров, в свете которых произведения Достоевского предстают как хитроумный филологический детектив.

Вот первая скрытая цитата: «Проходит день, настает темная, горячая и “бездыханная” севильская ночь. Воздух “лавром и лимоном пахнет”». Слова, взятые Достоевским в кавычки, расшифровываются как измененная цитата из «Каменного гостя» Пушкина:

Приди – открой балкон. Как небо тихо;

Недвижим теплый воздух – ночь лимоном

И лавром пахнет…

Но откуда взято слово «бездыханная», тоже закавыченное в оригинальном тексте? А оно – из последней строфы «Отрывков из путешествия Онегина»:

И бездыханна и теплаНемая ночь.

«ГОВОРЯТ, ЧТО ОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО ОБЪЯСНИЛА, ДЛЯ ЧЕГО ОНА ПОВЕСИЛАСЬ. НО Я ДЛЯ ГЛУПЦОВ НЕ ПИШУ».

Ф. М. Достоевский

К этому тексту Достоевский обращался и в своей публицистике. В частности, в первом номере «Дневника писателя» за 1876 г. есть главка, в названии которой читаем: «Дети мыслящие и дети облегчаемые. “Обжорливая младость”». «Обжорливая младость» взята из тех же «Отрывков путешествия». Содержание же главки таково:

«Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают – не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!Летит обжорливая младостьГлотать…Вот эта-то “обжорливая младость” (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) – вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!»

Таким образом, маркировав описание места действия единственным словом из пушкинского текста, Достоевский выявил двойственность «детской» проблематики, связанную с образом Ивана Карамазова:

Иван бунтует против Божьего мира, потому что в нем страдают дети;

Великий инквизитор утверждает, что люди – это в основном дети, и взрослая ответственность, возложенная на них Христом, невыносима для них. Инквизитор скажет, что есть лишь сотни тысяч взрослых, способных взять на себя ответственность за судьбы миллионов детей. Свою миссию и заслугу, даже мученичество инквизитор видит именно в том, чтоб принять на себя бремя ответственности, пусть и возложенное Христом не лично на него, а на все человечество.

Однако и связь с «Каменным гостем», заявленная в других скрытых цитатах, также неслучайна.

Например, имя главного героя пушкинской трагедии – Гуан – совпадает с именем Ивана, который также в своей Легенде использует отсылки к «Каменному гостю», на которых я сейчас останавливаться не стану.

Показательны наблюдения Касаткиной, связанные со словом «стогны» (то есть площади). В «Легенде…» оно встречается дважды – и оба раза в кавычках:

1. «Он [Христос] снисходит на “стогны жаркие” южного города» – в начале «Легенды…».

2. «И выпускает его [Христа] на “темные стогна града”» – в конце «Легенды…».

!Во всем корпусе русской литературы и в творчестве самого Достоевского это настолько редкое слово, что в ткани «Легенды…» оно, безусловно, играет криптографическую роль, отсылая к тем малочисленным текстам, в которых оно встречается.

Во втором случае исследователи соотнесли «темные стогна града» со стихотворением Пушкина «Воспоминание» (1828). Оно начинается так:

Когда для смертного умолкнет шумный день,И на немые стогны градаПолупрозрачная наляжет ночи тень <…>.Далее описывается состояние лирического героя, которое близко и Великому инквизитору. Завершается же стихотворение так:

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,Но строк печальных не смываю.Сравните с финалом «Легенды…»: «Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее». Таким образом, стихотворение Пушкина становится комментарием к состоянию инквизитора, одновременно и несчастного, и убежденного в своей правоте.

Но с каким текстом связаны «стогны жаркие» в первом случае? Касаткина указывает, что в Библии это словосочетание используется единожды в Евангелии от Луки: «Изыде скоро на распутия и стогны града» (Лк. 14:21). Это цитата из притчи о званых и избранных, о тех, кто будет удостоен Небесного Пира. Инквизитор бросил обвинение Христу: «К тебе придут лишь сильные и избранные, а для слабых у Тебя нет ни счастия на земле, ни места в царствии Твоем».

Суть же евангельской притчи в том, что, когда на пир к хозяину не пришли многие званые, он послал раба своего в город за больными, нищими и увечными. И Христос в «Легенде» пришел на «стогны» за теми слабыми, о судьбе которых сокрушается инквизитор, полагая, что он и подобные ему позаботятся о них лучше Бога. И в свете этой притчи поцелуй Христа выглядит как прощальный, потому что инквизитор из тех, кто добровольно отказался от Пира Небесного.

Так, единственным словом, одновременно относящимся к Пушкину и Евангелию, Достоевский разбивает все аргументы и Ивана Карамазова, и Великого инквизитора.

Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь

«Все мы вышли из “Шинели” Гоголя»Приписываемая Достоевскому фраза «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» дает основания полагать, что сам Достоевский считал себя продолжателем гоголевских традиций. Такие же ассоциации вызвал у читателей первый роман Достоевского «Бедные люди», рукопись которого Некрасов вручил Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!» Белинский отреагировал скептически: «У вас Гоголи-то как грибы растут». Но рукопись взял, а когда Некрасов вечером того же дня явился к нему снова по какому-то неотложному делу, Белинский встретил его словами: «Что ж это вы пропали? Где же этот ваш Достоевский? Что он, молод? Сколько ему? Разыщите его быстрее, нельзя же так!»

«У ВАС ГОГОЛИ-ТО КАК ГРИБЫ РАСТУТ».

В. Г. Белинский

Но отношения с наследием Гоголя у Достоевского – это отношения не столь безусловного принятия, как с наследием Пушкина, а фразу «все мы вышли из “Шинели” Гоголя» он и вовсе не произносил. Впервые она появилась в книге французского критика де Вогюэ «Современные русские писатели. Толстой – Тургенев – Достоевский» в таком виде: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя» – и так и осталась в обороте. В 1968 г. советский литературовед С. А. Рейсер доказал, что слова эти принадлежат самому де Вогюэ, а вовсе не Достоевскому.

Гоголь и «Бедные люди»Двойственность отношения Достоевского к гоголевскому наследию отметил уже Н. Н. Страхов. Он писал: «Пушкин и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замечательным образом отразились уже в первой повести Достоевского, в “Бедных людях”. Именно тут прямо и ясно выражено, что автор не вполне доволен Гоголем и что прямым своим руководителем он признает только Пушкина… Это была смелая и решительная поправка Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе».

С. Бочаров в эссе «Холод, стыд и свобода» отметил, что Девушкин прочитал произведения Пушкина и Гоголя в той хронологической последовательности, в которой они были написаны, что неслучайно: ведь мог бы прочитать и наоборот.

Оба произведения герой воспринял в равной мере как правдивые, но правда «Станционного смотрителя» вызвала в нем умиление и сопереживание, а правда «Шинели» – протест и возмущение. Такое разное отношение Бочаров связывает с тем, что чтение Пушкина пришлось у Девушкина на пору радужных ожиданий, а Гоголя – на момент, когда его ожидания изменились к худшему.

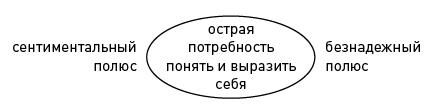

Все иллюзии, которые герой питал насчет своей жизни под впечатлением от «Станционного смотрителя», разбились о «Шинель». Именно потому письмо, в котором Девушкин делится впечатлением от «Шинели», начинается словами: «Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили». В восприятии героем себя и собственной жизни под влиянием прочтения повестей Пушкина и Гоголя образовались два полюса: сентиментальный, в котором Самсон Вырин умер несчастным, но любимым, оплаканным и неодиноким в своем посмертии; и безнадежный, в котором единственное возможное посмертие для никем не оплаканного Акакая Акакиевича – это инфернальное существование в виде призрака. И между двумя этими полюсами обостряется саморефлексия героя, рождается острая потребность понять и выразить себя.

Вероятно, причина неприятия «Шинели» кроется не только в том, что герою открылась страшная правда о разверзшейся перед ним бездне. Вот чем Девушкин возмущается в своем письме: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это, шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в Бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный».

Герою горько не то, что не хватает на шинель или на сапоги. Его пугает унижение, и ему кажется, что в гоголевской повести автор смеется над такими, как он: ведь, по мнению героя, в Акакии Акакиевиче не явлено ничего достойного и значительного – ни в жизни, ни в смерти. Девушкину же хочется во что бы то ни стало сохранить свое человеческое достоинство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.