Полная версия

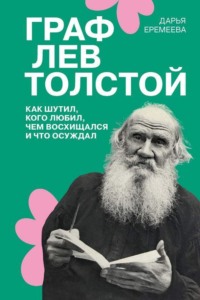

Сестра гения. Путь жизни Марии Толстой

Возможно, была у «богатой невесты» Марии Николаевны Волконской затаенная женская боль, ревность, но хорошее воспитание и благородство души (обеих душ этих женщин) спасло от озлобления. Мария Николаевна смогла оценить жертву Ергольской и умела быть благодарной. Она и сама была способна к незаурядному поступку. Одной француженке – сестре своей компаньонки, она подарила немалую сумму и землю, чтобы та могла выйти замуж за русского аристократа. Поступок в духе настоящего сентиментального романа, хотя далеко не все ее родные оценили этот широкий жест. Толстая и Ергольская писали друг другу письма, полные уважения и симпатии. Какие чувства за этим скрывались – бог весть, но, судя по всему, неприязни не было. Мария Николаевна не стала бы писать Ергольской о своем первенце Коко так подробно, не стала бы вообще писать такие длинные письма той, кого любил ее муж, если бы не доверяла ей.

После смерти супруги Николай Ильич Толстой во второй раз сделал предложение Ергольской. Попросил ее стать его женой и заменить детям мать. Она ответила лишь на вторую просьбу. Отчего и в этот раз отказала ему – неизвестно. Будто бы не хотела становиться мачехой детям. А может быть, ее любовь к Николаю Ильичу со временем ослабла? Лев Толстой, однако, считал, что она до последних дней любила его отца, и это освещало и ее любовь к его детям. Как бы там ни было, но причина ее повторного отказа осталась тайной. Детей Николая она обожала и заменяла им мать как могла. «Влияние это было, – писал Лев Толстой, – во‑первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви…»

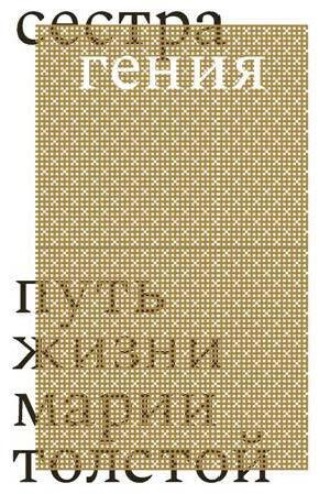

Н. И. Толстой.

Письмо к родителям И. А. и П. Н. Толстым из действующей армии 28 декабря 1812 г. Автограф

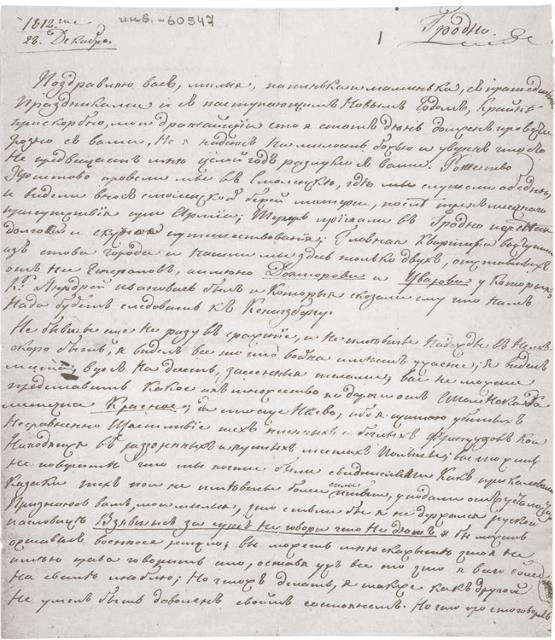

Она поощряла их первые детские творческие опыты – рукописный журнал «Детские забавы», читала их описания наблюдений за живой природой. В Москве она водила детей в Большой театр. Маленькую Машеньку Татьяна Александровна любила особенно. Она сама рано лишилась родителей и, очевидно, отчасти видела в девочке-сироте самое себя. И так же, как когда-то Пелагея Николаевна и Илья Андреевич Толстые заменили ей родителей, она как могла заменяла мать девочке.

Дело это было очень непростое, в особенности с материальной стороны. Тетушки, не привыкшие к хлопотам, с трудом справлялись с заботами о пятерых детях: «Не знаю, каков будет результат, но моя надежда только на Бога, единственного покровителя наших детей, – писала Ергольской Александра Ильинична Остен-Сакен в 1841 году из Москвы. – Я не сержусь, мой милый друг, на твою откровенность; все, что ты говоришь, совершенно справедливо. Цель нашего существования – это счастье наших детей, как же не заниматься устройством их дел? Я думаю о них ночью и днем. Теперь я действую больше, чем когда-либо, с тех пор как я вижу, что г-н Языков о них совсем не думает. Я ему уже писала, чтобы он прислал мне денег. Вообрази, после того как я отправила свое письмо, я получила от него только 500 рублей. Это слишком мало, так как я должна в мае платить проценты за заложенное серебро…» «…Нежно целую детей и благодарю их за прилежание в занятиях и посылаю им книги: 4 тома Истории Карамзина, 6 томов Сегюра, 6 томов Плутарха, Глинки 8‑й том – Основы истории <…>. Николенька нежно целует тебе руки и целует своих братьев и сестру. Паша делает то же самое. Ее здоровье, благодарение Богу, лучше, и она мне большая подмога. Прощай, мой нежный, мой добрый друг, ты желаешь мне счастья в конце твоего письма – оно не для нас; лишь бы только Господь дал доброго здоровья и достаточно сил, чтобы бегать в церковь. Это все, что я прошу. Прощай еще раз».

Скоро содержать большой дом на Плющихе оказалось не по средствам. Приняли решение отправить младших детей (Митю, Леву и Машу) с Татьяной Александровной в Ясную Поляну, а в Москве осталась Александра Ильинична со старшими Николенькой и Сережей. Они переехали в дом Гвоздевых в районе Арбата. Мальчикам Толстым наняли нового гувернера – аккуратного, учтивого француза Проспера Сен-Тома. Александра Ильинична писала Татьяне Александровне: «Моя добрая Туанетта, расскажи мне подробно о детях, как маленький Митя, я не вполне спокойна на его счет; что делает прелестная маленькая Маша; мне все кажется, что я вижу ее плачущей, как при прощании с нами».

С этого же времени начинается переписка детей, которая продлится всю жизнь. «Мы были с господином Языковым и Николинькой в кентографии, – писал Сережа, – это такая штука, где изображают оптическим методом восход солнца, заход луны, лошадей, людей, и все это очень хорошо передано. В воскресенье мы еще были с Семеном Ивановичем у Турмье. Это человек, который вольтижирует на лошадях. Я учусь рисованию у учителя рисования. Мы ходим танцевать к Кологривовым; у них тоже есть дети, которые учатся вместе с нами. Мы ходим также в манеж два раза в неделю. Прощайте, братья, будьте здоровы. Маша, поздравляю тебя с твоим рождением и желаю, чтобы ты его весело провела. Мы с Николенькой посылаем тебе куклу. Прощай, будь здорова.

Друг и брат твой Сережа».

* * *

Обложка рукописного журнала братьев Толстых «Детские забавы».

1835 г.

В том же 1841 году, когда Машеньке исполнилось одиннадцать лет, ее тетка Александра Ильинична скончалась. В юности с ней случилась невероятная и жуткая история. Алина вышла за остзейского графа Остен-Сакена, который был богат и безумно ревнив. А она в то время – молода и красива, голубоглаза, скромна и весела. Она играла на арфе, имела успех на балах. Молодые супруги не прожили вместе и года, и Алина уже ждала ребенка, когда ее мужу вдруг стало казаться, что его семью окружают враги. Его ревность и подозрительность обострились до такой степени, что как-то утром он велел собираться и ехать, не поясняя, куда и зачем, только все твердил, будто за ними гонятся. Юная супруга испуганно повиновалась. В коляске Остен-Сакен достал из ящика два пистолета, чтобы отстреливаться от мнимых преследователей.

Легко вообразить себе, что чувствовала беременная женщина, на глазах у которой ее муж сходит с ума. Когда на проселочной дороге появился чей-то экипаж, граф решил, что это они и есть – преследователи, совершенно потерял контроль над собой и выстрелил в грудь своей жене. Очевидно, чтобы она не досталась врагам. Потом он вынес окровавленную Алину и положил на дорогу, где ее подобрали крестьяне, отнесли в дом к пастору, и тот перевязал рану, которая, к счастью, была навылет. Однако жуткая история получила еще более жуткое продолжение. Граф вдруг появился в доме пастора и, с присущей многим параноикам хитростью, сумел убедить хозяина, что Алина была ранена нечаянно. Но, дождавшись, когда их оставили одних, он вдруг попросил жену показать язык и попытался отрезать ей его, для чего быстро вынул заготовленную бритву. Алина сумела вырваться, позвала на помощь, прибежали люди… Муж ее окончил дни в сумасшедшем доме, а сама она от пережитого ужаса родила мертвого ребенка. Родные, опасаясь, как бы и она от горя не сошла с ума, отдали ей новорожденную малышку прислуги, жены повара – Пашеньку (о ней она упоминала в одном из вышеприведенных писем к Ергольской).

Маша много раз слышала страшную историю своей тетки. Многие женщины в их роду верили в сверхъестественное. Наверное, именно тогда, в юности, Алина словно убедилась воочию, как похоже безумие на беснование и как это страшно, когда в человека словно бы вселяется нечистая сила. Этот опыт, возможно, и сделал ее такой религиозной. Александра Ильинична читала Маше жития святых, рассказывала о жизни монахов, привечала у себя странников и юродивых. У нее постоянно жила монахиня Марья Герасимовна – Машенькина крестная мать. Денег у стареющей Алины никогда не было – все, что появлялось, она раздавала просящим. За ее доброту и простоту ее все любили. Однажды за обедом Николай Ильич смешно и в лицах рассказывал, как его сестра Алина на пару с кузиной Молчановой будто бы ловила в церкви священника для благословения. В его рассказе этот эпизод превратился в сцену охоты: «Молчанова тут отхватила священника от царских дверей, и тот бросился в северные. Но Молчанова дала угонку, пронеслась, и Алина тут как тут и хвать – захватила его!» Все захохотали, и сама Алина засмеялась – добродушно и весело. Такой она осталась в памяти Машеньки – весело смеющейся над собой и этой выдуманной Николаем Ильичом охотой за священником. На ее надгробии осталась эпитафия, сочиненная тринадцатилетним Львом Толстым:

Уснувшая для жизни земной,Ты путь перешла неизвестный,В обители жизни небеснойТвой сладок, завиден покой.В надежде сладкого свиданьяИ с верою за гробом житьПлемянники сей знак воспоминанья —Воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить.Когда тетушку Александру Ильиничну хоронили, Машеньку подвели под благословение старцу Леониду, который внимательно посмотрел на девочку и сказал: «Маша – будешь наша». Никто не знал тогда, что это предсказание сбудется.

После смерти Александры Ильиничны Остен-Сакен опекуншей детей стала вторая их тетка – Пелагея Ильинична Юшкова. Она жила в Казани, и скоро переезд туда стал неизбежен. Это разлучало детей с Ергольской, которая была в таком же отчаянии, как и сами дети. Однако делать было нечего, пришлось ехать. Переезд в Казань стал для Маши не просто разлукой с любимой тетушкой, но и расставанием с детством. Свое безмятежное, ласковое, дружное детство Лев Толстой описал в одноименной повести, где сестру свою Машу вывел в обаятельном образе Любочки.

«Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза; и глаза эти действительно прекрасны – большие, черные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может нежностей; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что “дышать нельзя”, и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда arpeggio…»

Глава II

Валерьян

В Казани в те времена, когда туда прибыли подрастающие дети Толстые, их дядя Юшков был известен и уважаем, и в доме часто бывали гости, устраивались приемы и балы. Маша поступила в Казанский Родионовский институт, и все там казалось ей ново и весело, хотя учиться было непросто – она не привыкла к подчинению и усидчивости, любила уединяться, поздно вставать и подолгу мечтать, лежа на диване. Но в институте появились подруги, разговоры о юношах, о любви, секреты, альбомы, балы, тайные симпатии. Любимый брат Лев увлекся Машиной подругой по институту Зинаидой Молоствовой. Гулял с ней по саду, посвящал ей шуточные стишки. Уже после отъезда из Казани он интересовался в письме к общему знакомому А. С. Оголину: «И здорова ль Молоствова? Одолжите Льва Толстова…» Отношения их так и не переросли ни во что серьезнее этой легкой влюбленности. Лев изучал арабо-турецкую словесность в Казанском университете, считавшемся очень хорошим. Ректором был в то время знаменитый Лобачевский, учили добросовестно, однако Лев, своевольный, как все Толстые, очень быстро охладел к учебе, не пожелал следовать заданной программе и подчиняться правилам. Он стал пропускать занятия, перевелся на юридический факультет, а потом и вовсе бросил университет. Сергей и Дмитрий также поступили в Казанский университет, и оба закончили его. В Казани брат Митенька стал «чудить». Он и всегда был странноват, иногда вспыльчив, резок, страдал тиком (подергивал головой) и почти ни с кем не дружил, а теперь, когда ему исполнилось 14 лет, он вдруг отказался жить в комнате с братьями, поселился отдельно и задумал стать аскетом. Он не обращал внимания на свою внешность, не развлекался, отказался учиться танцевать и следовать светскому этикету. Всюду ходил в одном и том же студенческом сюртуке. На математическом факультете у Дмитрия был только один друг – бедный оборванный студент Полубояринов. «В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишен, – писал о нем Лев Толстой, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей».

Несмотря на то что у всех братьев и сестры характеры были непростые, они дорожили друг другом и не доводили размолвок до серьезных длительных ссор. 11 июля 1847 года Маша вместе с братьями подписала раздельный акт на наследство в Тульской палате гражданского суда. Обычно женщинам в таких случаях ничего существенного не доставалось, так как считалось, что они обеспечат себя замужеством. Но братья Толстые выделили любимой сестре ее часть от наследства: 904 десятины земли в Пирогове (имении брата Сергея), точнее – в так называемом Малом Пирогове – удивительно живописном месте на реке Упе.

Для Льва Толстого это был период метаний и поисков себя: он отправился в Петербург, чтобы снова учиться на юридическом факультете, но, сдав первый экзамен, передумал и на второй не явился. Он мечтал стать в столице «светским человеком», но в результате «ничего не сделал, только прожил пропасть денег». Увлекался то игрой в бильярд, то в карты, все увеличивая свои прежние московские долги. Задолжал и ресторану Дюссо, и лучшему петербургскому портному Шармеру. Чтобы расплатиться с долгами, он продал лошадей, хлеб; позже ему придется продать и огромный родовой дом в Ясной Поляне, строительство которого начал еще дед Волконский, а закончил отец Николай Ильич Толстой, где родились все дети Толстые. Он устроился в губернское правление канцелярским служителем Тульского дворянского депутатского собрания, но прослужил недолго. В это время он уже мечтал жениться и подыскивал невесту, пережил несколько влюбленностей, но никак не мог сделать выбор.

Дом, в котором родились братья и сестра Толстые, проданный в 1854 г. в село Долгое Тульской губ.

Фотография П. В. Преображенского. 1898 г.

За его сестру Машеньку решение приняли ее тетушки, подыскав ей жениха из рода Толстых, – это был сын Машиной троюродной тетки Елизаветы Александровны Толстой, урожденной Ергольской – сестры Татьяны Александровны. Невесте он приходился троюродным братом, служил с 19 лет в гусарском принца Оранского полку, был награжден орденами Святых Анны 3‑й степени и Станислава 3‑й степени, дважды награждался денежными премиями и вышел в отставку накануне свадьбы в чине майора. Звали его Валерьяном Петровичем Толстым (1813–1865). Он хорошо говорил по-французски и по-немецки, был статен и полноват, с большими щеками, с пухлыми, загибающимися назад пальцами. В «Юности» Толстой впоследствии описал Дубкова – «тип Валерьяна, любящий и имя, и отчество, и вещи, имеет маленькие, закругленные, пухлые ручки, похожие на кисточки». Маше было 17, мужу вдвое больше. Тетушки были довольны тем, как все удачно сложилось, и даже фамилия осталась та же. Никто и не подозревал в то время, чем обернется для Маши этот брак. Однажды она признавалась сестре Софьи Андреевны Татьяне Андреевне Кузминской, что была тогда очень «ребяча» и ей было «безразлично, за кого выходить замуж». Через много лет дочь Марии Николаевны Варвара Нагорнова вспоминала в своем юношеском дневнике:

«21 декабря 1864 года.

Когда я пошла в тетенькину комнату проститься с мамашей, то она сказала нам, как она это часто делала, чтоб мы не спешили выходить замуж, что Сонечка с Левочкой примерные супруги, что таких редко найдешь и что больше слышно, то муж оставил жену, то жена развелась с мужем. Она ставит всегда в пример свое замужество и уже не раз упрекала Пелагею Ильиничну, что она отдала ее замуж, когда ей было только 16 лет. Я совершенно с ней согласна, да и, признаться, никогда не думала об этом».

Казанский университет.

Любительская фотография. 1900-е гг. (?)

Впрочем, Валерьян умел нравиться женщинам, и Мария Николаевна впоследствии говорила также, что вышла за него по любви. Совсем юная и неопытная, она, возможно, отчасти «додумала» себе эту любовь, ведь ей, как многим рано осиротевшим людям, хотелось поскорее обзавестись собственной семьей, своим домом, принимать гостей, стать хозяйкой и матерью. После свадьбы, которую сыграли в ноябре 1847 года, молодые переехали в имение матери мужа Покровское Чернского уезда Тульской губернии (в 80 верстах от Ясной Поляны). Это было большое, старинное, живописное имение на реке Снежеди. Оно принадлежало матери мужа – Елизавете Александровне и досталось ей от ее тетки по отцу и воспитательницы Татьяны Семеновны Скуратовой. Сестры Ергольские рано осиротели. Их тетушки по отцу, родная – Татьяна Семеновна Скуратова и двоюродная – графиня Пелагея Николаевна Толстая, задумали взять племянниц на воспитание: они свернули билетики с их именами и положили под образа, помолились и вынули, – Таня досталась графине Пелагее Николаевне, Лиза – Татьяне Семеновне. Так что, выйдя замуж, Мария Николаевна очутилась в семье родной сестры своей обожаемой Татьяны Александровны Ергольской, которая постаралась окружить ее любовью и заботой. Свекровь свою Маша сразу полюбила и всегда отзывалась о ней хорошо.

В имении был тенистый, романтичный парк с липовыми аллеями, спускающийся к реке Снежеди. По этим аллеям бродили новобрачные, пытаясь найти общие темы для бесед. Валерьян обожал рассказывать о Сибири, об александровских генералах и жаловаться на судьбу – ему все чего-то в жизни недоставало. Любил красивые вещи и окружал себя ими. И не только красивые вещи любил, но и красивых женщин… Как-то Лев Толстой написал Валерии Арсеньевой, за которой тогда ухаживал, что ему приснилось, будто знакомый Валерии Мортье «целует вас Валериановскими губами, и с ужасом проснулся». Узнав Валерьяна ближе, Маша была несколько разочарована его грубоватыми манерами: например, привычкой смеяться над наружностью людей, отсутствием серьезных художественных интересов и недостатком такта. В 1853 году супруги устроили путешествие в Пятигорск, где их навестил и Лев Николаевич, служивший в тех же местах. Перед его приездом сестра писала брату с удивлением и даже обидой: «Я в восхищении от вида гор. Эльбрус виден из нашей квартиры, это меня приводит в восторг, вообще я очень здесь любуюсь природой, а Валериан, эдакая проза, удивляется, чему я любуюсь?»

Толстой очень соскучился по родным и много ждал от этого общения, но был разочарован. «Приехав в Пятигорск, нашел Машу, пустившуюся в здешний свет. Мне было больно видеть это – не думаю, чтобы от зависти, но неприятно было расстаться с убеждением, что она исключительно мать семейства. Впрочем, она так наивно мила, что в скверном здешнем обществе остается благородной. Валериан благоразумен и честен, но нет в нем того тонкого чувства благородства, которое для меня необходимо, чтобы сойтись с человеком». «Был в Ессентуках. Маша решительно кокетничает». А Валерьян «не сказал ни одного душевного слова». «Встал поздно. Николинька помешал. Только начал писать, как пошел к Маше и пробыл целый день: был в концерте Кристиани. Плохо. Отчего никто не любит меня? Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. Или я не для этого круга? Маша так мила, что невольно жалеешь, что некому понять ее прелести. Дрянь, как Кампиони[2], нравится ей. Жалко. Завтра обедать в Бештау и писать, писать». Толстой в то время работал над повестью «Отрочество».

М. Н. Толстая.

Фотография. 1850‑е гг

Вернувшись из поездки в Покровское, Мария Николаевна пыталась осваивать роль хозяйки, но чаще проводила время, играя на рояле, подаренном братом Львом. Валерьян с энергией взялся за новые постройки и усовершенствования в имении. Он был практичным хозяином, любил общество, гостей, развлечения и особенно охоту, баловал молодую жену, ни в чем ей не отказывал. Он начал строительство конного и скотного дворов, новой кухни и сарая. Начал строить и новый дом. Отчего-то он спешил с домом и скоро устроил в нем «хорошенькие комнаты» для жены, которая теперь могла часами музицировать, никому не мешая. Сам же Валерьян предпочел остаться жить в старом доме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Клавикорды М. Н. Толстой долго хранились в усадьбе ее сына С. Н. Толстого Пирогово, но пропали во время разграбления усадьбы крестьянами в 1917 г.

2

Офицер, знакомый Толстого; упоминается в повести «Казаки».