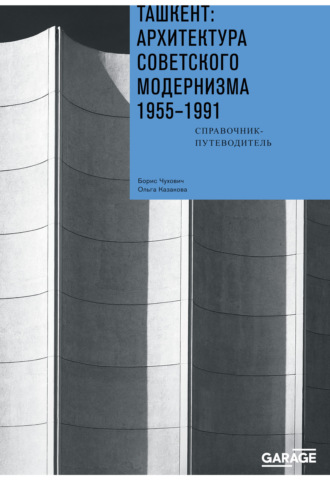

Ташкент: архитектура советского модернизма. Справочник-путеводитель

Полная версия

Ташкент: архитектура советского модернизма. Справочник-путеводитель

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу