Полная версия

Эволюция разума, или Бесконечные возможности человеческого мозга, основанные на распознавании образов

В этом заключается одно из ключевых различий между нашими мыслями во сне и при бодрствовании. В процессе жизни мы узнаём, что существуют действия и даже мысли, недопустимые в реальном мире. Например, мы узнаём, что не можем немедленно осуществить свои желания. Закон запрещает вытаскивать деньги из кассы в магазине или вступать в связь с любым человеком, который просто показался физически привлекательным. Мы узнаём, что какие-то мысли недопустимы ввиду культурных ограничений. Когда мы приобретаем профессиональные навыки, мы учимся мыслить таким способом, который признаётся и вознаграждается в нашей профессии, и привыкаем избегать того образа мыслей, что может нарушать нормы и методы профессии. Многие из этих табу имеют смысл, поскольку поддерживают социальный порядок и способствуют прогрессу. Но они могут и тормозить прогресс, усиливая непродуктивный консерватизм. Именно такой консерватизм преодолел Эйнштейн, когда в своих мысленных экспериментах попытался прокатиться на световом луче.

Культурные правила закрепляются в новой коре с помощью старого мозга, особенно миндалевидной железы. Каждая наша мысль запускает другие мысли, и некоторые из них связаны с определенной опасностью. Например, мы узнаём, что нарушение культурных норм даже в нашей частной жизни, может привести к остракизму, и новая кора понимает, что это опасно для нашего благополучия. Если у нас рождается подобная мысль, начинает работать миндалевидная железа, вызывая страх, и мысль прерывается.

Однако во сне табу ослаблены, и нам часто снится нечто запрещенное в культурном, сексуальном или профессиональном плане. Как будто наш мозг понимает, что во сне мы не являемся реальными действующими лицами. Об этом писал Фрейд, который также отмечал, что мы прячем опасные мысли, по крайней мере, когда пытаемся их вспомнить, так что проснувшийся мозг продолжает быть защищенным.

Ослабление профессиональных табу может быть полезным для творческого решения проблем. Каждый вечер перед тем, как идти спать, я думаю о какой-либо специфической задаче. Это запускает последовательность мыслей, которая продолжается во сне. Во сне я могу обдумывать – видеть во сне – решение задачи, не ограничивая себя теми профессиональными табу, что действуют днем. Утром между сном и пробуждением я могу вспомнить эти мысли; такое состояние иногда называют «осознанными сновидениями»[40].

Всем известно, что Фрейд писал о возможности понять психологию человека путем интерпретации его снов. О различных аспектах этой теории существует обширная литература, но основное положение о возможности изучения самих себя путем анализа собственных мыслей вполне осмысленно. Наши сны создаются в новой коре, поэтому отражают ее содержимое и имеющиеся в ней связи. Ослабление мыслительных запретов, действующих при бодрствовании, тоже полезно для анализа содержимого коры, к которому в противном случае мы не имели бы прямого доступа. Резонно предположить также, что образы, формирующие наши сны, важны для нас и поэтому являются ключом к пониманию наших скрытых страхов и желаний.

Суть модели

Как я уже говорил ранее, в 1980–1990-х гг. я руководил группой исследователей, пытавшихся применить метод иерархических скрытых моделей Маркова для распознавания и понимания человеческой речи. Эта работа предшествовала появлению широко распространенных сегодня коммерческих систем, распознающих и понимающих нашу речь (автомобильных навигационных систем, Сири в айфонах и многих других). Созданная нами технология строилась практически по тем же принципам, что реализуются при мысленном распознавании образов. Она также была основана на иерархии образов, при которой каждый более высокий уровень отличался от нижестоящего уровня большей абстрактностью. Например, в системе распознавания речи основные образы звуковой частоты формировали нижние уровни, за ними следовали фонемы, затем слова и фразы (часто распознававшиеся так, как будто были словами). Некоторые системы распознавания речи могут понимать речевые команды и в таком случае включают в себя еще более высокие иерархические уровни, содержащие такие структуры, как именные и глагольные группы. Каждый распознающий модуль умеет распознавать линейную последовательность образов с нижестоящего понятийного уровня. Каждый входной сигнал характеризуется значимостью, величиной и вариабельностью величины. Существуют также и нисходящие сигналы, указывающие на ожидание образа низшего уровня. Подробнее я расскажу об этих исследованиях в седьмой главе.

В 2003 и 2004 гг. создатели карманного персонального компьютера Джеф Хокинс и Дайлип Джордж сформировали иерархическую модель коры, названную временной иерархической памятью. В соавторстве с писательницей Сандрой Блейксли Хокинс описал эту модель в книге «Об интеллекте» (On Intelligence). Хокинс доказывает универсальность алгоритма действия коры и ее иерархической организации в виде списков. Между моделью Хокинса и моделью, которую предлагаю вам я в своей книге, есть несколько существенных различий. Как следует из названия модели, Хокинс настаивает на временно́й (основанной на времени) природе списков. Другими словами, списки составляются всегда в одном и том же направлении – вперед во времени. Наличие временно́го направления у элементов двумерных образов, таких как печатная буква «А», он объясняет движением глаз. Он объясняет, что мы визуализируем изображения при помощи саккад – очень быстрых непроизвольных движений глаз. Таким образом, информация поступает в новую кору не в виде двумерных наборов данных, а скорее в виде списков организованных во времени элементов. Это правда, что наши глаза совершают очень быстрые движения, однако они не всегда видят элементы образов (таких как буква «А») в последовательном временно́м порядке. Например, глаза не обязательно сначала регистрируют верхний угол буквы «А», а затем ее нижнюю часть. Кроме того, мы способны распознать зрительный образ, видимый лишь на протяжении нескольких десятых миллисекунды, а за это время саккадные движения глаз просто не успевают его просканировать. Верно, что распознающий модуль новой коры сохраняет образ в виде списка и что список этот хранится в соответствии с определенным порядком, только порядок этот не обязательно временно́й. Он действительно может быть временны́м, но также может быть пространственным или понятийным, как я объяснял выше.

Но самое главное различие между моделями заключается в наборе параметров, с помощью которых я характеризую каждый сигнал, входящий в распознающий модуль, в частности параметров величины и ее вариабельности. В 1980-х гг. мы пытались распознавать человеческую речь без учета информации подобного рода. Тогда лингвисты уверяли нас, что информация о длительности сигнала не играет решающей роли. Такой подход используется в словарях, в которых произношение каждого слова передается в виде последовательности фонем. Например, слово steep записывается как последовательность звуков [s], [t], [E] и [p] без указания ожидаемой длительности каждой фонемы. В результате, если созданная нами программа, способная распознавать фонемы, встречает в речи эту специфическую последовательность четырех фонем, она сможет распознать слово. Созданная по такому принципу программа работала, но недостаточно хорошо, чтобы справляться с большим набором слов, распознавать речь нескольких говорящих или слова, произнесенные без пауз. Качество программы выросло в значительной степени, когда мы с помощью иерархических скрытых моделей Маркова ввели для каждого входного сигнала параметр распределения величины.

Глава четвертая

Биологическая новая кора

Поскольку дело серьезное, вам понадобится череп для вашего мозга, пластиковый футляр для расчески и бумажник для денег.

Джордж Костанца, персонаж американского телесериала «Сайнфилд», 1998Теперь мы впервые наблюдаем за работой мозга в глобальном плане с такой ясностью, что сможем найти общие программы его удивительных способностей.

Дж. Тейлор, Б. Горовиц, К. Фристон[41]Работу мозга над полученной информацией можно в определенной степени сравнить с работой скульптора над каменной глыбой. В том смысле, что статуя всегда находилась внутри камня. Однако кроме нее в камне хранились еще тысячи других, и только благодаря скульптору из него была извлечена именно эта. Так же и мир каждого из нас, как бы по-разному мы его ни воспринимали, погружен в изначальный хаос ощущений, который всем нам дает одинаковую материю для размышлений. Если захотим, мы можем мысленно повернуть время вспять к той черной и единой бесконечности пространства и движущихся и роящихся атомов, какую наука называет единственным реальным миром. Но все-таки мир, который мы воспринимаем и в котором живем, такой, какой наши предки и мы сами постепенно высекали из этого первозданного пространства, просто отделяя определенные фрагменты. Другой скульптор – другая статуя из того же камня! Другой разум – другой мир из того же самого монотонного и невыразительного хаоса! Мой мир – лишь один из похожих вкрапленных миров, столь же реальных для тех, кто умеет абстрагироваться. Сколь другим, должно быть, является мир в сознании муравья, каракатицы или краба!

Уильям Джемс[42]Является ли разум главной целью или лишь одной из целей биологической эволюции? Стивен Пинкер[43] пишет: «Мы рассматриваем свой мозг в качестве вершины эволюции[44]… но это [мнение] неоправданно… поскольку естественный отбор не имеет никакого отношения к развитию интеллекта. Этот процесс определяется различием в выживаемости и воспроизводстве организмов в специфических условиях окружающей среды. Со временем организмы приобретают черты, позволяющие им адаптироваться к жизни и воспроизводству в данных конкретных условиях; ничто, кроме их успешного процветания здесь и сейчас, не движет их развитием ни в каком направлении». Далее Пинкер заключает: «Жизнь похожа на густой и ветвистый куст, а не на линейку или лестницу, и живые организмы располагаются на концах ветвей, а не у их основания».

В отношении человеческого мозга он задается вопросом, насколько «преимущества превышают затраты». К затратам он относит «большой объем мозга. Таз женщины едва вмещает в себя голову ребенка. Такое компромиссное строение является причиной гибели множества женщин в момент деторождения и объясняет раскачивающуюся походку женщин, из-за которой по биомеханическим причинам женщины перемещаются менее эффективно, чем мужчины. Кроме того, болтающаяся на шее тяжелая голова повышает вероятность смертельных повреждений при таких несчастных случаях, как падения». Он продолжает список недостатков, среди которых большой расход энергии мозгом, медленные реакции и медленное обучение.

В принципе, все эти утверждения точны (хотя многие знакомые мне женщины ходят гораздо легче, чем я), однако Пинкеру не хватает обобщений. Это верно, что биологическая эволюция не имеет специфического направления. Скорее она ищет пути среди «густых и ветвистых кустов» природы. Так же верно, что эволюционные изменения не обязательно происходят в направлении повышения интеллекта – они идут по всем направлениям. Можно привести множество примеров успешных организмов, которые практически не изменились за миллионы лет (скажем, аллигаторы появились 200 млн лет назад, а многие микроорганизмы – еще раньше). Однако в процессе последовательного развития мириад эволюционных ветвей одно из направлений действительно ведет к повышению интеллекта. И именно этот факт является предметом нашей дискуссии.

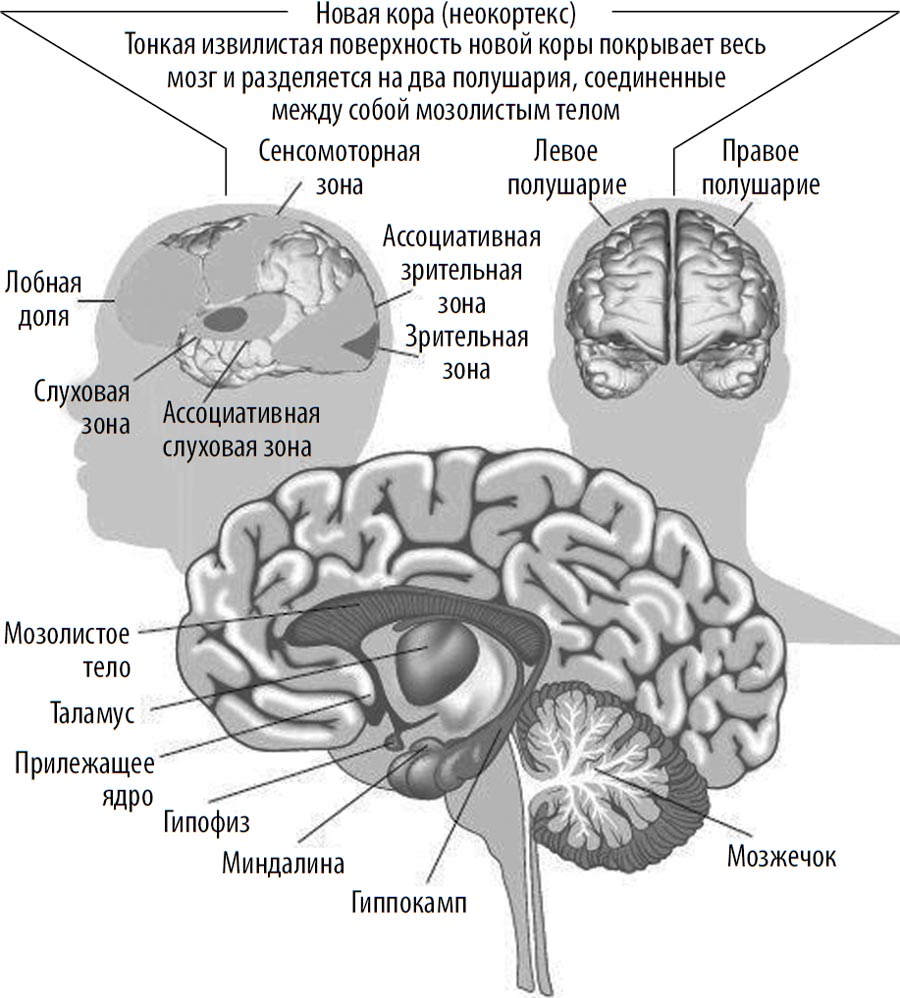

Схема расположения ключевых отделов мозга человека.

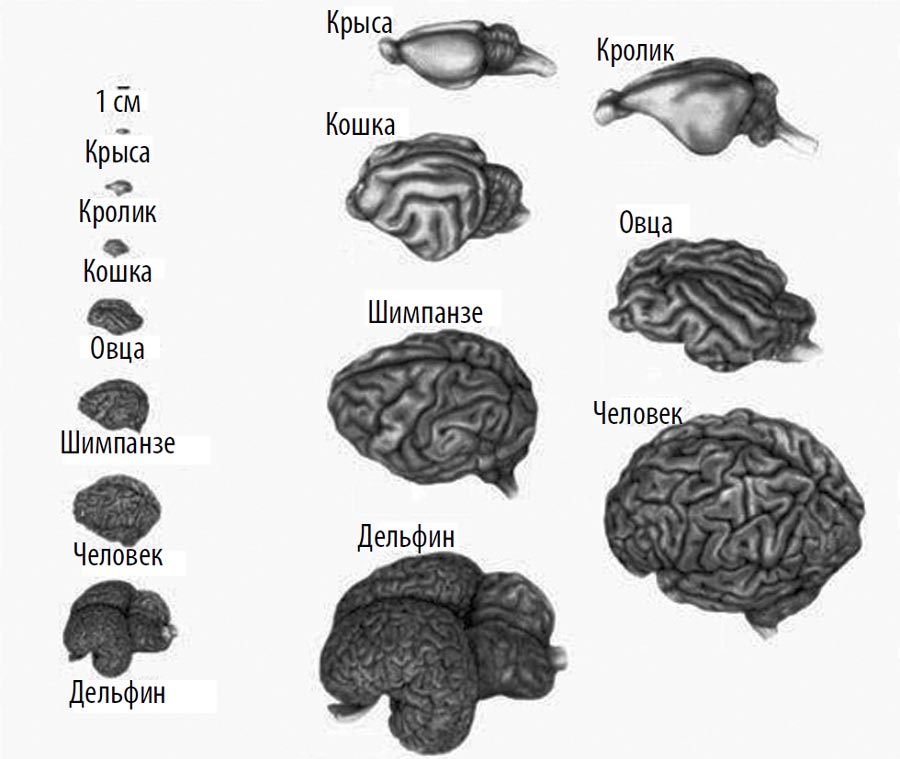

Новая кора некоторых млекопитающих

Предположим, у нас есть банка с синим газом. Когда мы открываем крышку, к молекулам газа не поступает никакого сигнала типа «эй, ребята, крышка открыта, путь свободен!» Молекулы просто продолжают делать то же, что обычно, то есть движутся во всех направлениях без какого-либо предпочтения. Но при этом те из них, которые находятся в верхней части банки, действительно выходят наружу, и со временем большинство молекул покинет банку. Однажды биологическая эволюция создала механизм иерархического обучения, и он оказался чрезвычайно полезным для реализации одной из ее задач – выживания видов. Преимущество обладания новой корой становится совершенно очевидным в тех ситуациях, когда быстро меняющиеся обстоятельства благоприятствуют быстрому обучению. Самые разные виды организмов – и растения, и животные – учатся адаптироваться к изменяющимся условиям, однако за неимением новой коры им приходится использовать процесс генетической эволюции. Для обучения новым стратегиям поведения (или другим адаптационным стратегиям в случае растений) организмам, не имеющим новой коры, требуются тысячи лет (множество поколений). Выдающимся преимуществом организмов с новой корой является возможность обучения на протяжении нескольких дней. Если вид попадает в ситуацию, характеризующуюся драматическими изменениями внешних условий и один из представителей вида изобретает, открывает или просто случайно обнаруживает (все эти три метода являются вариантами инноваций) путь адаптации к этим изменениям, другие представители вида замечают, усваивают и копируют этот метод, который в результате быстро, как вирус, распространяется во всей популяции. Мел-палеогеновое вымирание, произошедшее около 65 млн лет назад, стало причиной исчезновения многих видов организмов, которые не имели новой коры и не смогли достаточно быстро адаптироваться к резким изменениям окружающей среды. Это был поворотный момент в развитии млекопитающих, занявших освободившиеся экологические ниши. Так биологическая эволюция «обнаружила», что способность новой коры к иерархическому обучению настолько ценное приобретение, что данная область головного мозга продолжала увеличиваться и теперь составляет основную часть мозга Homo sapiens.

Открытия в нейробиологии подтвердили ключевую роль иерархических способностей новой коры, а также представили доказательства теории мысленного распознавания образов (ТРО). Эти доказательства складываются из множества наблюдений и анализов, часть которых я здесь представлю. Канадский психолог Дональд Хебб (1904–1985) первым предпринял попытку идентифицировать неврологические основы процесса обучения. В 1949 г. он описал механизм физиологического изменения нейронов в зависимости от пережитого опыта, что может быть основой обучаемости и пластичности головного мозга. Он писал: «Предположим, что сохранение или повторение реверберационной активности способствует длительным клеточным изменениям… Если аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбуждать клетку В, и возбуждает ее непрерывно или многократно, происходит некий рост или определенные метаболические изменения в одной или в обеих клетках, в результате чего возрастает эффективность возбуждения клеткой A

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Эмили Дикинсон (1830–1886) – американская поэтесса. Стихотворение в пер. А. Гаврилова. Здесь и далее прим. автора и переводчика.

2

Вот одно предложение из романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Аурелиано Второй поначалу не заметил этот кошачий вокализ, но на следующее утро после завтрака почувствовал, что его уши сверлит какое-то жужжание, более переливчатое и пискливое, чем дробь дождя, а это, оказывается, Фернанда бродила по дому, громко причитая – для того, мол, ее воспитывали, как королеву, чтобы стать ей прислугой в сумасшедшем доме, жить с мужем – лодырем, безбожником, развратником, который только и знает, что валяется на кровати брюхом кверху и ждет не дождется манны небесной, а она работает-надрывается, везет на себе хозяйство, которое на глазах рушится, где столько всего надо сделать, столько на своем горбу вывезти, столько дыр залатать каждый Божий день с утра и до вечера, что, как ляжет она в постель, так в глазах рябит и мутится, и никто ведь потом не скажет: доброе утро, Фернанда, хорошо ли ты отдохнула, Фернанда, никто не спросит, хотя бы из вежливости, почему, мол, ты со сна такая бледная, с черными кругами под глазами, хотя, конечно, она и не ждет таких слов от этой семьи, где в общем-то всегда всем она была в тягость, чуть ли не ноги об нее вытирали, как на пугало огородное на нее глядели, по углам шушукались и злословили, называя ее ханжой, называя ее лицемеркой, называя ее хитрой бестией, и даже Амаранта – царствие ей небесное – не постеснялась громко сказать, что она, Фернанда, из тех, кто посты соблюдает не для духа, а для брюха – Господи, что за выражение, – а она все это покорно сносила по воле Божьей, но больше терпеть не будет, после того как этот мерзавец Хосе Аркадио Второй сказал, что семья стала гибнуть из-за того, что впустила в дом самодурку, – только послушать! – своевольную самодурку, прости, Господи, чуть ли не изуверку из породы тех гнусных изуверов, которых правительство посылает убивать рабочих, и – скажите на милость – он при этом имел в виду не кого-нибудь, а ее, крестницу герцога Альбы, даму такого знатного происхождения, что жены президентов зеленели от зависти, дочь такого древнего рода, что имеет право подписываться одиннадцатью испанскими фамилиями в ряд, и вообще она единственная смертная в этом нечестивом городишке, которая не опростоволосится, если надо накрыть стол на шестнадцать персон, хотя бы потом этот забулдыга, ее муж, и говорил, корчась от смеха, что столько ложек и вилок, ножей и чайных ложечек нормальным людям не требуется, разве что сороконожкам, а ведь она тут одна-единственная, кто во сне может ответить, когда положено белое вино подавать, и с какой стороны, и в какой бокал наливать, а когда – красное, и с какой стороны, и в какой бокал, не то что эта недоучка Амаранта, царствие ей небесное, которая думала, что белое вино пьют днем, а красное вечером, и она, Фернанда, единственная на всем побережье может похвастаться тем, что пользуется ночью не чем иным, как золотым горшком, хотя полковник Аурелиано Буэндия, царствие ему небесное, имел наглость спросить, ехидный франкмасон, уж не за то ли ей такая привилегия, что из нее не говно, а хризантемы лезут, подумать только, так и сказал, а Рената, ее родная дочь, которая не постеснялась подглядеть, как она в спальне по-большому делает, поддакивает, что горшок и вправду из золота и весь в гербах, но внутри – говно как говно, дерьмо человечье, да еще и похуже, потому как это – дерьмо изуверское – подумайте, родная-то дочь! – вот почему и знает она, Фернанда, цену истинную членам этой семьи, но в любом случае имеет право ожидать от мужа большего уважения, ибо, худо-бедно, он ей муж, Богом посланный, сам ее взявший в дом, законный насильник, который по своей и Божьей воле возложил на себя ответственность за то, что лишил ее родительского крова, где жила она без забот и хлопот, плела венки погребальные ради собственного удовольствия, ибо ее крестный отец прислал письмо за собственной подписью и скрепленное сургучной печатью своего перстня, дабы предупредить, что ручки его крестницы не предназначены для дел мира сего, разве только для игры на клавикордах, тем не менее ее муж-болван увез ее из дому, невзирая на все предупреждения и предостережения, и бросил в этот адский котел, где от жары задохнуться впору, и, не дождавшись конца Великого поста, уже отправился из дому со своими бродячими сундуками и со своим дурацким аккордеоном прелюбодействовать с потаскухой, у которой достаточно посмотреть на задищу – ладно, слово уже сказано, – достаточно посмотреть, как она вертит своим кобыльим крупом, чтобы узнать, кто она такая: полная противоположность ей, Фернанде, которая всегда остается дамой – во дворце или в свинарнике, за столом или в постели, прирожденной дамой, почитающей Господа своего, послушной его законам и покорной его предначертаниям, и с которой, конечно, нельзя вытворять всякие гнусные штучки, привычные для той, другой, готовой на все мерзости, как французские шлюхи, да она похуже и этих, ведь, если подумать, они все же имеют совесть вешать красный фонарик на двери, а подобные гадости, будьте уверены, не проделаешь с единственной возлюбленной дочерью доньи Ренаты Арготе и дона Фернандо дель Карпио, и прежде всего этого гранда, этого, без сомнения, святого человека, истинного христианина, кавалера ордена Гроба Господня, из тех, кто Божьей милостью не подвержен тлену могильному и чья кожа сохраняет свежесть и лоск атласного платья невесты, а глаза – живость и чистоту изумрудов…

(Перевод с испанского М. Былинкиной.)

3

Рассказ многократно переводился и на русский язык; см. например, перевод Р. Рыбкина в сборнике «Последнее путешествие корабля-призрака» (М.: Пресс Лтд, 1994).

4

Почтовая служба фирмы «Рассел, Мэйджорс энд Уодделл», которая использовала перекладных лошадей и индейских пони.

5

Более подробно этот аргумент обсуждается в книге «Сингулярность уже близка»: глава 6, раздел «[The Impact…] on the Intelligent Destiny of the Cosmos: Why We Are Probably Alone in the Universe»; Ray Kurzweil, The Singularity Is Near, 2005, Viking.

6

Американская телевизионная викторина.

7

Speech Interpretation and Recognition Interface (Siri) – персональный помощник и вопросно-ответная система, разработанная компанией Apple.

8

James D. Watson, Discovering the Brain, National Academy Press, 1992.

9

Sebastian Seung, Connectome, How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are, Houghton Mifflin Harcourt, 2012; в русском переводе: Сеунг С. Коннектом: Как мозг делает нас тем, что мы есть. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014.

10

Множество Мандельброта, Zoom-видео: http://www.youtube.com/watch?v=gEw8xpb1aRA и http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs

11

Беррес Фредерик Скиннер (1904–1990) – выдающийся американский психолог и писатель.

12

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский писатель, поэт, философ и общественный деятель, один из виднейших американских мыслителей.

13

«Путешествие натуралиста вокруг света на корабле “Бигль”» (1839); первый русский перевод осуществлен в 1871 г. Е. Бекетовой.

14

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь (здесь и далее цитаты приводятся в соответствии с русским переводом шестого издания книги; СПб.: Наука, 1991).

15

Charles Darwin, The Origin of Species, P. F. Collier & Son, 1909, 185/95–96.

16

Charles Darwin, On the Origin of Species, 751. Peckham’s Variorum edition.

Morse Peckham (ed.) (1959), The Origin of Species By Charles Darwin: A Variorum Text (Philadelphia).

17

Dahm R., Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research. Hum. Genet., 2008,122 (6): 565–81.

18

Николай Константинович Кольцов – выдающийся русский биолог, основатель русской советской школы экспериментальной биологии, автор идеи матричного синтеза хромосом; в 1920 г. был арестован по делу так называемого Тактического центра и приговорен к расстрелу, но освобожден по ходатайству М. Горького; скончался от инфаркта после снятия с должности директора им же созданного Института экспериментальной биологии (теперь Институт биологии развития РАН) и допросов по делу Н. И. Вавилова.

19

Valery N. Soyfer, The consequences of political dictatorship for Russian science. Nature Reviews Genetics, 2001, 2 (9): 723–729.

20

Watson J. D. and Crick F.H.C. A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature, 1953, 171 (4356): 737–738; http://www.nature.com/nature/dna50/watsoncrick.pdf.

Double Helix: 50 Years of DNA, Nature Archives, http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html.

21