Полная версия

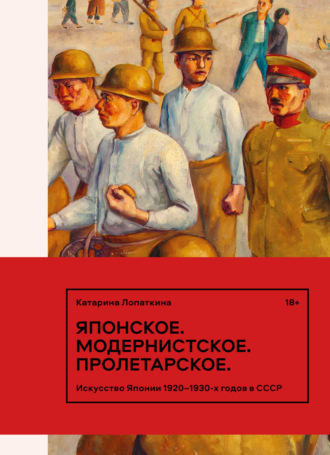

Японское. Модернистское. Пролетарское. Искусство Японии 1920–1930-х годов в СССР

Один из трех упомянутых Бубновой художников-модернистов, Накагава Кигэн, родился в префектуре Нагано и в конце 1910-х годов учился в Токийской школе изобразительных искусств на отделении западной живописи у Исии Хакутея и Масамунэ Токусабуро. В 1919 году он получил грант на два года на обучение за рубежом и уехал в Париж, где его наставниками стали Анри Матисс и Андре Лот. Накагава Кигэн продвигал в Японии новые стили, которые освоил за границей, в том числе фовизм. По возвращении в Японию он выставлялся вместе c объединением «Ника» (Nika-kai)[22]. В 1923 году вместе с несколькими другими художниками – в том числе Ябэ Томоэ и Окамото Токи, о которых в этой книге пойдет речь в связи с пролетарским искусством, и Кога Харуэ, он вышел из нее, и художники образовали собственную группу – Action. В 1924-м эта группа – вместе с группой MAVO[23] и Объедением футуристов[24] – вошла в состав Третьего подразделения сотрудничества в области пластического искусства, коротко – «Санка» (Sanka Zōkei Bijutsu Kyōkai)[25]. В 1922 году Накагава Кигэн опубликовал книгу «Пикассо и кубизм» («Pikaso to ritsutaiha»).

Сэйдзи Того родился в Кагосиме и изучал искусство в Токио под руководством Арисимы Икумы. Впервые он познакомился с работами художников европейского авангарда по иллюстрациям в художественных журналах. Несмотря на ограниченность источников, современное западное искусство сильно повлияло на него: в 1916 году девятнадцатилетний Сэйдзи написал кубофутурстскую картину «Девушка под зонтиком», которая произвела фурор и получила первый приз на третьей ежегодной выставке объединения Ника. Сэйдзи Того активно искал общения с другими художниками-авангардистами и не упустил случая познакомиться с Давидом Бурлюком и Виктором Пальмовым, когда в 1920 году они были в Японии с выставкой. В апреле 1921 года Сэйдзи впервые поехал в Европу и наездами провел там около семи лет – он побывал в Париже, Милане и Болонье, познакомился с Марселем Дюшаном, Тристаном Тцарой, Филиппо Томмазо Маринетти, Луиджи Руссоло и Пабло Пикассо. По возвращении в Японию он стал членом объединения «Ника» и был одним из тех его участников, которые отошли от постимпрессионизма и обратились кубофутуризму и абстракции. Фантазийные картины Того – наряду с работами Накагавы Кигэна и Кога Харуэ – стали предметом дискуссий о «новом направлении» развития японского искусства15.

Точно так же, как и Сэйдзи Того, другие японские художники в 1920-е годы могли познакомиться с творчеством европейских авангардистов только двумя способами: по публикациям в журналах или при личной встрече – ни частных коллекций, ни музеев, где подобное искусство было бы представлено, не существовало. Главной выставкой, наконец познакомившей Японию с искусством авангарда, стала «Выставка авангардного искусства Париж – Токио» 1932 года, составленная из 116 работ 56 художников, таких как Амеде Озенфан, Тео ван Дусбург, Марк Шагал, Фернан Леж, Осип Цадкин, Макс Эрнст, Ив Танги, Ман Рэй, Джорджо де Кирико, Анри Валенси, Жоан Миро, Пабло Пикассо, Андре Массон, Фрэнсис Пикабиа, Моисей Кислинг и Софи Тойбер-Арп. Выставка побывала не только в Токио, но и в Осаке, Киото, Нагое, Канадзаве, Кумамото и даже в Даляне в оккупированной японцами Маньчжурии.

Кога Харуэ, уроженец города Курумэ, так же как и многие из его будущих сотоварищей, перебрался в столицу – Токио – в очень юном возрасте (ему было всего семнадцать) с серьезным намерением изучать искусство. Его интересовала не только живопись, но и поэзия и музыкальный театр, однако сегодня он известен прежде всего как художник.

Официальный дебют Коги состоялся в 1922 году, когда две его работы были выбраны для выставки объединения «Ника». После этого он ежегодно представлял на ней свои произведения, в 1926-м он стал ассоциированным членом объединения с ограниченными правами, а в 1929-м – полноправным участником.

Период с 1922 по 1924 год был для него временем экспериментов с кубизмом, с 1924-го по 1929-й многие его работы носили отпечаток фантазийных полотен Пауля Клее. В 1929 году стиль живописи Коги довольно резко изменился: он перешел к крупномасштабным полотнам, напоминавшим абсурдистские коллажные рисунки Макса Эрнста, где реалистичные изображения, взятые из журналов, газет, открыток, соединяются в живописном пространстве без всякой очевидной логики или в логике сна, где всё присутствующее, даже абсурдное со стороны, оказывается правомерным и взаимосвязанным. В этой стилистике Кога Харуэ продолжал работать до своей смерти в 1933 году.

Кога Харуэ. Море. 1929. National Museum of Modern art, Tokyo

Кога Харуэ. Невинная лунная ночь. 1929. Artizon Museum. Ishibashi Foundation, Tokyo

В книге Бубновой приведена работа Коги Харуэ 1929 года «Птичья клетка», в которой хорошо видны характерные черты его позднего творчества. «Птичья клетка», напоминает ребус, в котором разномасштабные объекты – живые (фигура обнаженной женщины, цветок, лебеди) и неживые (клетка, механизмы, конвейерная лента) гармонично соединяются в особый замкнутый микрокосм. Все эти объекты – и живые, и неживые – сосуществуют, дополняя и уравновешивая друг друга. Историк искусства Чинсин Ву приводит в своей книге предположение Хаями Ютаки о том, что обнаженная женская фигура здесь – это отсылка к кадрам немецкого фильма «Альрауне» (1929) с Бригиттой Хельм, звездой немого кино и «Метрополиса» Фрица Ланга, в заглавной роли. В Японии фильм показывали под названием «Удивительно красивая женщина Альрауне». По сюжету главная героиня – Альрауне[26] – рождается в результате эксперимента: яйцеклетку проститутки искусственно оплодотворяют спермой повешенного убийцы. Девочку воспитывает как племянницу ученый Якоб тен Бринкен. Повзрослев, Альрауне становится красивой женщиной, она соблазняет мужчин и доводит их до любовного безумия. В конце концов Альрауне сама влюбляется в племянника тен Бринкена – Франка, только вернувшегося из Африки. Он отвечает ей взаимностью, и кажется, что проклятие Альрауне снято. Однако счастье длится недолго: она узнает о своем происхождении и кончает жизнь самоубийством. Хаями Ютака подчеркивает: Альрауне – плод технологий, и она прекрасна, она очаровывает множество мужчин. На первый взгляд, прямой связи между этой историей и картиной Коги нет. Однако, кроме живописного полотна, художник написал стихотворение с таким же названием – «Птичья клетка»:

Толстую круглую стеклянную дверь открыв,Взгляни на записи цифр в лаборатории.Электричество с миллионами языковНаверное, ведет здесь свои бесконечныеразговоры.Когда машины в хорошем настроении,Все начинают петь.Песни раковин, цветов и ветра.В ритме света девочка в тапочках поднимает ногу,Рассказывая о восхитительной свадьбеБукета и машиныДевочка через прозрачные линзыТочно отражает весь мир – мы должны лишьКонец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Здесь и далее транслитерация выполнена по системе Поливанова. В цитатах сохранена авторская транслитерация.

2

История японского искусства рубежа XIX–XX столетий в контексте его взаимодействия с искусством Запада подробно описана в книге Натальи Николаевой, см.: Николаева Н. С. Япония – Европа: Диалог в искусстве, середина XVI – начало XX века. М.: Изобразительное искусство, 1996; и в статье Yamanashi Emiko. Japanese encounter with Western paintings in Meiji and Taishō eras // Japan & Paris. Impressionism, Postimpressionism, and the Modern era. Honolulu: Honolulu Academy of Arts, 2004. Опираясь на эти тексты, в первой главе книги мы предлагаем краткий обзор истории искусства ёга.

3

В случае с «Экономическим словарем» сложно дать точный перевод названия: оно отсылает к греческой этимологии слова «экономика», которое происходит от слова οἰκονομία – «правила ведения домашнего хозяйства». Круг рассматриваемых в словаре тем, соответственно, шире «экономического» в современном смысле слова: это не только финансовые отношения, но и фактически все элементы жизни человека – от геологии и права до живописи и архитектуры. Yamanashi, Emiko. Japanese encounter with Western paintings in Meiji and Taishō eras. P. 29.

4

Портрет в это время – особенный и знаковый жанр. В европейском искусстве портрет выявляет индивидуальные черты – и внешние, и психологические; в японской традиционной живописи изображение человека канонично, надындивидуально, портрет воспроизводил черты идеальной личности, а не реальной. Переход от одного принципа к другому, стремление достичь не только сходства, но и индивидуальной психологической характеристики стало важным этапом в живописи ёга. Николаева Н. С. Япония – Европа. С. 204–205.

5

Первым из них стал Кунисава Синкюро (1847–1877), учившийся в 1870–1874 году в Лондоне. Вернувшись домой, он открыл студию и успел обучить около 100 учеников. В Лондоне будущий художник должен был учиться на врача, но, прибыв в британскую столицу, начал изучать живопись. См: Yamanashi Emiko. Japanese encounter with Western paintings in Meiji and Taishō eras. P. 30–31.

6

C 1902-го – «Тихоокеанское общество живописи» (Taiheiyō gakai). Подробно об этом и других объединениях этого времени см.: Yamanashi Emiko. Japanese encounter with Western paintings in Meiji and Taisho era. Pp. 29–37 и Yamanashi Emiko. Western-Style painting: four stages of acceptance // Since Meiji. Perspectives on the Japanese Visual Arts, 1868–2000. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2012. P. 19–33.

7

Салон французских художников (фр. Salon des artistes françaises) – ежегодная выставка, ставшая наследницей академического Салона. Была учреждена в 1881 году по инициативе премьер-министра Франции Жюля Ферри. За ее организацию отвечало «Общество французских художников», выставка обычно проходила в начале февраля в Гран-Пале.

8

Салон Национального общества изящных искусств (фр. Salon de la Société Nationale Des Beaux-Arts) – выставка произведений изящного и декоративно-прикладного искусства. Проходит в Париже ежегодно с 1861 года.

9

Токийская школа изящных искусств (Tōkyō Bijutsu Gakkō) была основана в 1887 году.

10

Запрет экспонировать произведения с изображением обнаженной натуры действовал еще много лет после этого инцидента – так, 32 года спустя, в 1927 году, цензура сняла с выставки советских художников в Японии «Искусство новой России» рисунок натурщицы Владимира Лебедева. Как отмечал куратор выставки Николай Пунин: «сочли неприличным, со спины можно». Н. Н. Пунин – А. Е. Аренс-Пуниной, май 1927 года. Токио> // Пунин Н. Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2000. С. 286.

11

Winther-Tamaki B. Maximum Embodiment: Yoga, the Western Painting of Japan, 1912–1955. P. 14.

12

Роман Николаевич Ким (1899–1967) – японист и переводчик с японского, в 1920–1940-е годы сотрудник ИНО ОГПУ, писатель. В апреле 1937 года Ким был арестован как «японский шпион», и в июне 1940 осужден за контрреволюционную деятельность (статья 58-1а УК РСФСР) на 20 лет. В 1945 его дело было пересмотрено, срок сокращен до уже отбытого, в конце года Ким был освобожден. Реабилитирован в феврале 1959 года. Подробнее о Романе Киме см.: Куланов А. Е. Роман Ким. М.: Молодая Гвардия, 2016.

13

Ким Р. О современной японской литературе // Запад и Восток. Сборник всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Кн. 1 и 2. Москва, 1926. С. 29.

14

Современное французское искусство. Каталог выставки М.: Изд. Ком. Выставки, 1928. С. 43, 54. На выставке было показано две работы Фудзиты («Женский портрет», «Облокотившаяся женщина») и три Коянаги («Розы», «Газели», «Кошка»).

15

Маяковский В. В. Осенний салон // Очерки 1922–1923 годов. Лозунг-плакат. Неоконченное. Москва горит. Очерки 1927 года. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 54. Досталось в этом обзоре не только Фудзите, он в целом о «мелкоте картиночной работы» Парижа 1920-х годов.

16

Сведения об этих публикациях приводит в своей статье Ирина Кызласова. См.: Кызласова И. Л. Из истории отдела древнерусской живописи: А. И. Анисимов и О. Н. Бубнова // Труды Государственного исторического музея. Вып. 143. М., 2004. С. 256. К сожалению исследовательница не дает выходных данных статьи. См также: Бубнова О. Н. Японская живопись. М.: Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств, 1934 и Бубнова О. Н. Декоративные ткани «Всекохудожника»: доклад на производ. совещании в связи с выставкой 1935 г. М.: Всекохудожник, 1935.

17

Комиссар Бубнов исчез – вместе с другими репрессированными – с фотографий и портретов. Ольга Бубнова исчезла почти отовсюду, кроме протоколов ее допросов в НКВД после ареста. Самый полный набор биографических сведений удалось собрать Ирине Кызласовой, опираясь на следственное дело О. Н. Бубновой. См.: Кызласова И. Л. Из истории отдела древнерусской живописи: А. И. Анисимов и О. Н. Бубнова. С. 250–259.

18

Иванов, Алексей Иванович (1877–1937) – ученый, китаевед.

19

Бубнова О. Н. Искусство Японии. М.: Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств, 1934. Книга Бубновой стала последним изданием, посвященным японской живописи, напечатанным в 1930-х, снова к этой теме советские исследователи обратились лишь в конце 1960-х годов.

20

Возможно, имеется в виду Эугениуш Зак (1884–1926) – французский художник, представитель Парижской школы.

21

Возможно, немецкий экспрессионист Карл Хофер (1878–1955).

22

Ника-кай (Nika-kai) – объединение, созданное Ямасита Синтаро, Исии Хакутей и другими ёга-художниками в 1914 году в противовес спонсируемой японским правительством выставке «Бунтен». Ассоциация организует выставки «Никатен», участвовать в которых могут все направления живописи (кроме традиционной живописи нихонга), скульптура, фотография и предметы дизайна. Сегодня ассоциация остается крупнейшей независимой организацией, занимающейся масляной живописью в Японии.

23

MAVO – авангардное японское художественное объединение 1923–1926 под руководством Томоёси Мураяма. Группа практиковала междисциплинарный подход к искусству и известна своими перформансами, живописными и архитектурными проектами. См. например: Манифест Маво // 100 арт-манифестов. От футуристов до стакистов. М.: Альпина Паблишер, 2022. С. 300–302.

24

Объединение футуристов (Miraiha Bijutsu Kyōkai, 1920–1923).

25

Объединение «Санка» (Sanka Zōkei Bijutsu Kyōkai, 1924–1926).

26

Alraune (нем.) – мандрагора. Мандрагора – род многолетних травянистых растений семейств, чьи корни напоминают по форме человеческую фигуру, и поэтому в ряде культур этому растению приписываются магические свойства или необычное происхождение. В том числе мандрагору называли «цветком висельника», поскольку считалось, что она растет в тех местах, куда падала сперма повешенного.