Полная версия

Социализм 2.0. Как неизбежность

И нужно быть или безгранично циничными лжецами, или бесконечно глупенькими наблюдателями саморазрушения нынешнего капиталистического общества, чтобы не понять, что эта всемирно-историческая закономерность и тенденция может и должна быть продолжена посредством наделения всех нынешних наемных работников еще и правом собственности на свою подсистему «продукт труда».

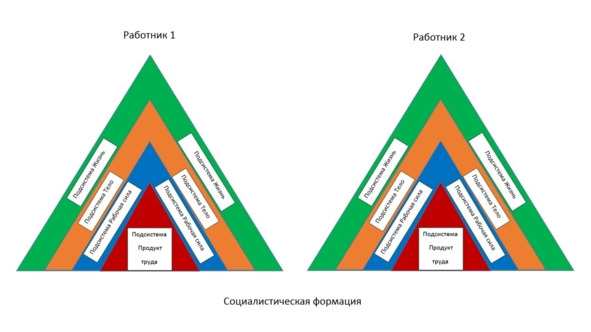

При этом бывшие капиталисты останутся равными со всеми другими членами общества собственниками исключительно своих экономических подсистем. Своей и только своей жизни, своего и только своего тела, своей и только своей рабочей силы (как конкретной организаторской и управленческой разновидности всеобщечеловеческого труда), своего и только своего продукта труда. А степень гуманности в системе отношений собственности на экономические подсистемы людей и количество их собственников в обществе достигнет предельного цивилизационного максимума. Что и будет означать начало становления на Земле подлинных социалистических производственных и общественных отношений (рис. 12).

И вот такая наблюдается картина. Карл Маркс и его ортодоксальные сторонники видели перспективы коммунистического развития человечества в ликвидации частной собственности на средства производства, в превращении государства в «единую фабрику» на основе государственной формы собственности. И эта ликвидация, одномоментная или пролонгированная, не могла не приводить к сокращению субъектов собственности в обществе (собственники ликвидировались не только как класс, но даже и физически). И это огосударствление не могло не осуществляться в форме создания все более многочисленных бюрократических структур (министерств и ведомств) и в форме монополизации управления собственностью государства, в конечном итоге, Генеральным Секретарем ЦК КПСС или Председателем Президиума Верховного Совета. А выявленная нами тенденция диктует нам прямо противоположное движение.

Рис. 12. Социалистическая формация

Дадим точное определение частной собственности.

Частная собственность на средства производства общества есть такой процесс-состояние распределения собственности всего общества между его членами, при котором собственниками средств производства всего общества являются только часть его членов.

Чем больше в обществе частных собственников средств производства, тем менее частной становится сама эта частная собственность! В полном соответствии с материалистической диалектикой целого и части. И, наоборот, Чем меньше в обществе количество частных собственников (короли, императоры, монополисты), тем жестче, антидемократичнее становится социальный характер частной собственности. Поэтому и в соответствии с показанной выше тенденцией, ликвидация или марксово снятие частной собственности на средства производства должна осуществляться только путем доведения числа собственников до всего числа работающих членов общества. Только путем наделения всех работающих членов общества их полными правами на все свои жизненные подсистемы. В том числе и правом полного распоряжения своей подсистемой «рабочая сила» (должна быть исключена идеология и практика продажи рабочей силы частному или государственному «работодателю». В том числе и правом собственности на продукт своего труда.

Но материальный продукт в материалистическом (вещественном, телесном) смысле есть «дитя», есть порождение материальных факторов производства: материалов и орудий труда, средств труда. Поэтому собственниками продукта своего труда могут стать только собственники средств производства. Поэтому снятие частной формы собственности на средства производства общества должно осуществляться только путем развития социалистической общенародной собственности не в государственной, а в индивидуально-коллективной форме.

Нужно быть самыми гнусными предателями тысячелетнего стремления человечества к подлинной свободе и справедливости, не инициируя и не поддерживая такую социальную трансформацию общества. Конкретные формы этой трансформации рассмотрены в упомянутых ранее книгах и будут в кратком виде приведены ниже.

Всемирно-историческая тенденция по увеличению числа объектов и субъектов обменных рыночных отношений в обществе

Друг и соратник Карла Маркса Фридрих Энгельс дал такое определение жизни:

«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка. И у неорганических тел может происходить подобный обмен веществ, который и происходит с течением времени повсюду, так как повсюду происходят, хотя бы и очень медленно, химические действия. Но разница заключается в том, что в случае неорганических тел обмен веществ разрушает их, в случае же органических тел он является необходимым условием их существования». (Энгельс Ф. Диалектика природы. М., из-во Политической литературы, 1975.)

Карл Маркс же отнесся к роли обмена веществом в жизни общества несколько своеобразным образом.

С одной стороны, в первых строках «Капитала» он писал:

«Но является ли труд действительно полезным для других, удовлетворяет ли его продукт какой-либо чужой потребности, – это может доказать лишь обмен». (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с.., с. 83).

Тем самым Маркс констатировал в категорической форме, что, поскольку труд есть деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, на потребление полезностей различных объектов потребления, постольку главнейшим способом установления полезностей продуктов труда изготовителей для потребителей является взаимный лишь обмен продуктами труда. С другой стороны, в своей известнейшей тетрахотомии фаз общественного воспроизводства Маркс поставил (практически, задвинул) фазу «обмен» после фазы «распределение»: «производство – распределение – обмен – потребление». В наиболее концентрированном виде взгляды К. Маркса на эту диалектику сформулированы им во введении к «Экономическим рукописям 1857—1859г.». Приведем здесь краткую, но ключевую фразу Маркса из этой работы:

«Производство, распределение, обмен, потребление образуют, таким образом, правильный силлогизм: производство составляет в нем всеобщность, распределение и обмен – особенность, а потребление – единичность, замыкающую собой целое» (Маркс К. Из экономических рукописей 1857—1858 годов. URL: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Vved/vved.html)

Вследствие этой, казалось бы, «безобидной» перестановки его последователи, социал-демократы, большевики, социалисты и коммунисты всего мира практически реализовывали это первенство распределения в социально-экономическом устройстве своих стран. Совокупный продукт общества, изначально и преимущественно, концентрировался в руках государства (обобществлялся и огосударствлялся), а затем, более или менее рационально, распределялся в обществе с помощью командно-административных методов и органов и с помощью общественных фондов потребления. Противоречивый и катастрофический результат такой «перестановки» всем хорошо известен.

На самом деле обмен в хозяйственной деятельности людей и появился раньше распределения и осуществлялся изначально между равноправными людьми, а распределение и появилось позже обмена, и предполагает и воспроизводит их неравноправие. Обмен деятельностями, например, в семье всегда осуществляется с момента ее образования и между, относительно, равными супругами (и на заре человеческой цивилизации, и в наше время). А распределение появляется в ней после появления потомства, длительно время остающееся неравноправным по отношению к взрослым ее членам.

Та же очередность проявляется и в отношениях внутри первобытной общины. Изначально партнеры по обмену совершенно равноправны и только значительно позже, в силу неэквивалентности обмена и господства частной собственности на средства производства, происходит деформация их прав. А еще позднее значительная часть общинного продукта распределяется имущественными и финансовыми доминаторами общины.

На самом деле, обменные отношения в обществе по отношению к распределению всегда были и будут оставаться на первом месте. Поэтому и рынок, рыночные отношения в обществе были и будут оставаться важнейшей частью процесса общественного воспроизводства. Поэтому и рынок будет вечным. Ибо рынок есть пространственно-временное поле реализации обменных отношений в обществе.

При этом, на протяжении истории человечества в развитии рынка в обществе реализуются системные изменения и развивается всемирно-историческая закономерность, тенденция по увеличению числа объектов и субъектов обменных рыночных отношений (рис. 13).

На рабовладельческом рынке помимо вещественных объектов на рынке обращаются еще и рабы. И рыбы обращаются на нем во всей целостности их жизненных подсистем. И не одна их жизненная подсистема в отдельности на рынке не обращается. А единственными системными субъектами рабовладельческого рынка живого фактора производства (человека) являются рабовладельцы. И число рабовладельцев и рабов на этом рынке вполне ограничено.

На феодальном рынке к числу прежних вещественных и человеческих системных объектов рынка прибавляются еще и системы «жизнь» рабов. На нем феодалы уже не могут самовластно удалять своих крепостных из пространственно-временного поля пребывания и обмена (безнаказанно убивать своих крепостных). Соответственно, в этой части отношений, на феодальном рынке увеличивается и число его субъектов. Ведь теперь крепостные, что совершенно естественно, самостоятельно делают все для них возможное (хотя и их возможности существенно ограничены), чтобы сохранять свою жизнь и чтобы в различных проявлениях воспроизводить ее в своем потомстве.

Рис. 13. Диалектика рыночных отношений

На капиталистическом рынке к числу прежних объектов рынка добавляются еще и, обращающиеся в известной степени самостоятельно, подсистемы «тело» и «рабочая сила» наемных работников. А сами наемные работники становятся самостоятельными субъектами обращения на рынке еще и этих человеческих экономических подсистем. Наемные работники самостоятельно решают вопросы своего места проживания, состава семьи, обретения профессии и квалификации, самостоятельно ищут место своей. И только подсистема «продукт труда» каждого наемного работника, являющаяся результатом функционирования купленной капиталистом рабочей силы, не является отдельным и самостоятельным объектом рынка, а обращается на нем, как совокупный продукт деятельности совокупного капиталистического предприятия. И субъектом права собственности на продукт труда всех и каждого наемного работника, субъектом права распоряжения их рабочей силы является капиталист.

Нужно оставаться «глупенькими жертвами обмана и самообмана», чтобы не видеть за этим исторически непреложными количественными изменениями, количественным ростом числа объектов и субъектов рынка всемирно-исторической закономерности, всемирно-исторического тренда. И этот тренд означает еще и последовательную системную (от одной формации к другой) демонополизацию отношений производства и обмена в обществе. А как, не выявив этой объективной закономерности, поступили с нею теоретики и практики социализма 1.0? Они рассуждали и действовали в прямо противоположном направлении!

Карл Маркс и Фридрих Энгельс своими рассуждениями о государстве (как единой фабрике с соответствующим технологическому разделению труда на ней аппаратом управления) с его администрацией в форме бюрократической командно-административной системы нацелили социалистов на максимальное сокращение числа самостоятельных объектов и субъектов обменных отношений, на предельную монополизацию обменный процессов в обществе. А социалисты-практики, большевики и коммунисты созданием ГосПлана, ГосСнаба, ГосКомЦен, ГосКомитета по труду и прочими институтами огосударствления экономики реализовывали эту монополизация на практике. А в результате самостоятельные решения по важнейшим вопросам своих должностных обязанностей даже руководители этих высших органов управления принимали, в лучшем случае, с оглядкой на мнение вышестоящих начальников, вплоть до двух главных «решал» страны: руководителя партии и государства. А в результате, как в одном известном советском фильме, ответственная работница органа снабжения отправляла груз вместо Харькова в Хабаровск только потому, что у нее там живут родственники и она думала о них во время оформления документов.

Наноэкономика и новая политэкономия

Отрицание отрицания

Таким образом, можно и нужно прийти к чрезвычайно важному выводу. Марксизм и марксистско-ленинская политэкономия нацеливали практиков строительства социалистического общества на развитие производственных отношений, существенно не совпадающих и прямо противоположных самым важным закономерностям и трендам развития человеческой цивилизации – отношений собственности на средства производства и обмена продуктами труда в обществе. И происходило это по причине ошибочного понимания основоположниками марксизма самых фундаментальных экономических категорий и отношений между ними.

Принципиальная и истинная познаваемость мира предопределяет возможность устранения этих ошибок и успешное строительство подлинно социалистического общества, социализма 2.0. Механизмом такой трансформации теории и практики послужит развитие наноэкономики и новой политэкономии (политической экономики).

Место наноэкономики в экономической науке

В современной экономической теории, в известной мере, самостоятельно существуют два ее основных раздела: микроэкономика, которая изучает закономерности функционирования домохозяйств и фирм (предприятий) и макроэкономика, изучающая функционирование всего общества в целом, государства и их институтов.

Но, ни для кого не должно быть секретом, что мельчайшим, в смысле, более не делимым на какие-либо мелкие части, субъектом общественных, производственных, трудовых и потребительских отношений является каждый живущий на Земле и, действительно, действующий в ставе различных общностей, но индивидуальный человек. Каждый такой человек является нанопотребителем и нанопроизводителем продуктов и объектов потребления. Каждый такой трудящийся человек является нанопредприятием.

Отчасти, активность человека, как потребителя, изучает буржуазная теория потребительского полведения. Активность человека, как субъекта процесса труда в рамках теории труда и теории трудовой стоимости серьезно изучали классики и последователи марксизма. Но обе эти науки являются односторонними (или, преимущественно, потребительской, или, преимущественно, трудовой), а потому и глубоко ошибочными. Поэтому в системе экономической науки, безусловно, необходимо наличие нового, базового и фундаментального раздела, изучающего всестороннюю и целостную хозяйственную жизнь и деятельность индивидуального человека. Таковой должна стать наноэкономика. А на ее фундамента будут развиты и политэкономия, как экономическая теория смены социально-экономических формаций и подлинные микро и макроэкономики.

Буржуазная теория факторов производства

Человечество в целом давно соглашается с русской народной мудростью о том, и что «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» и что «труд всему голова». Но, опять же, в обществе всегда найдутся, например, люди-инвалиды, полностью лишенные трудоспособности, которые за всю жизнь не проработали ни секунды своего жизненного времени и не создали ни грамма продукта. И, скажет кто-то, не может же общество полагаться на пресловутую народную мудрость. А некоторые ученые и политики добавят, что и на мнение «скомпрометировавших» себя современным кризисом социализма Карла Маркса и Фридриха Энгельса полагаться недопустимо. Даже на такое их представление:

«Процесс труда… есть… вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем её общественным формам» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 23, с. 195).

Мол, для развития общества нужно использовать «работоспособные» теории. Поэтому одной из базовых и ключевых теорий и классической экономической теории, и современной экономикс была и остается буржуазная теория факторов производства Жана-Батиста Сея. В самом упрощенном виде эта теория может быть представлена так (рис. 14).

Рис. 14. Факторы производства по Ж. Б. Сею

(URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e59164b6a6e2dd019a8146847454c457_l-6966967-images-thumbs&n=13)

В марксистской политэкономии факторы производства структурировались несколько иным образом (рис. 15).

Рис. 15. Факторы производства в марксизме

(URL: https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/g/gwmGBpY7H42bfLtVXIvqduWy1TjsARhkxnCKicNEe/slide-4.jpg)

Здесь фактор производства труд конкретизирован в личностную компоненту производительных сил – рабочую силу.

В течение последующих 200-т лет наука экономика, что называется, «не стояла на месте». И современная теория факторов производства была дополнена новыми факторами (рис. 16).

Рис. 16. Современная теория 5 факторов производства

(URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=37bfea1443796fe06653c0826ce91653_l-4576362-images-thumbs&n=13)

Каждый может сделать запрос «теория факторов производства» – «картинки» в любом компьютерном поисковике и «насладиться» великим множеством интерпретаций и развитий этой теории из ее первозданного представления Сеем. И по своему разумению самостоятельно добавлять в нее все новые и новые факторы. Я бы добавил, например, фактор ИИ (искусственный интеллект). Но дело не в их количестве и качестве. Главное достижение этой теории состоит в том, что во всех ее различных изложениях и представлениях непременно присутствует фактор «труд» (рис. 17).

Рис. 17. Развитие теории факторов производства в экономикс

(URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=51c75715c6846611744462a6fa3b2b2c_l-8425915-images-thumbs&n=13)

Из этого последнего утверждения может сложиться представление о том, что и среди трудящихся-обывателей, и среди ученых-экономистов во всем обществе имеет место единое понимание места и роли труда в производственной и социальной жизни общества. Но, как говорится, не тут-то было.

Противоречия теорий фактора «труд»

Благодаря бесчисленным обоснованиям и указаниям Карла Маркса в марксистской политэкономии считается непререкаемым представление о том, что в обществе существуют люди, занимающиеся трудом (промышленные и сельскохозяйственные рабочие) и люди, не занимающиеся трудом (капиталисты). Считается также, что совокупный труд членов общества разделяется на труд, образующий стоимость (труд пролетариата, труд промышленных и сельскохозяйственных рабочих) и труд, не образующий стоимость (труд деятелей сферы обмена и услуг, представителей власти). Исходя из этих представлений, одни члены общества и социальные слои населения объявляются людьми, занимающимися производительным трудом, создающими прибавочный продукт и прибавочную стоимость, а другие – лишь присваивающими чужую прибавочную стоимость и живущими, исключительно, за счет экономической эксплуатации трудящегося населения.

А чем отвечают обиженные таким отношением капиталисты и их «научная» экономическая прислуга? Они отвечают своим встречным социальным расслоением общества. Они соглашаются с тем, что не занимаются трудом – этой самой не престижной и малозначимой, по их мнению, человеческой двигательной активностью, а занимаются предпринимательской деятельностью, исключительной, магической и полезной в такой степени, что именно и только она, якобы, достойна исключительной же формы вознаграждения – предпринимательской прибыли. Мол, вы пролетарии и другие наемные работники в процессе своего труда только и делаете, что воспроизводите свою рабочую силу. И за это получаете от нас вашу полную заработную плату. Мол, вы не создаете ни грамма продукта, сверх необходимого для вашего существования, и, поэтому, не можете претендовать ни на один рубль из прибыли, образованной нами и получаемой нами в соответствии с самыми непреложными экономическими основаниями.

И вот я, как независимый судья обеих точек зрения, хотел бы обратиться с вопросом к Карлу Марксу, который является глубокоуважаемым материалистом и диалектиком, который писал в первых строчках «Капитала»:

«Процесс труда, как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее общественным формам» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с.., с. 175).

Разве это писали не Вы? А какие простые моменты труда Вы изобразили ранее? Вы писали несколькими страницами выше:

«Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с.., с. 170).

По-вашему получается, что грузчик, выгружающий мешки с сахаром-песком из автомобиля на складе в магазине (в процессе обмена сахара на другой товар или на деньги), именно потому не образует стоимость, что его деятельность менее целесообразна (или совсем не целесообразна), чем деятельность такого же грузчика, загружавшего этот же автомобиль этими же мешками на складе сахарного завода? Вы считаете, далее, что деятельность капиталиста менее целесообразна деятельности всякого его наемного работника? Что она не направлена на многократно большее им «присвоение», «обмен веществом с природой» и удовлетворение его «человеческих потребностей»? Но считать так значит категорически противоречить Вашему же фундаментальному открытию двойственного характера труда.

Вы же сами писали о двойственном характере труда (рис. 18).

Рис. 18. Двойственный характер труда

(Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 7. – М.: Политиздат, 1987. – ХХ, 811 с.., с. 75. URL: https://yandex.ru/search/?text=search_source=dzen_desktop_safe&src=suggest_B&lr=15).

А представление о труде, как о деятельности в конкретной форме, не может означать ничего другого, как признание трудовой деятельностью любой комбинации человеческой двигательной и мыслительной активности, не направленной против других людей и имеющей характер, направленный на удовлетворение своих потребностей. Именно в полном соответствии с этой максимой земледельцы в свое время, все-таки, признавали трудом не только свою земледельческую деятельность, но и занятие скотоводством. Именно поэтому классическая политэкономия на голову превзошла концепцию физиократов, считавших производительным только труд по производству продуктов непосредственного потребления (пищевых продуктов). Именно поэтому Адам Смит назвал главным источником возрастания общественного богатства углубляющееся разделение общественного труда. Углубление и разделение, а не исключение тех или иных видов человеческой деятельности из состава конкретных разновидностей труда!

И еще один вопрос. Кто-нибудь, будучи, как у нас говорится, в здравом уме и трезвой памяти, может считать, что бухгалтер, конструктор, продавец магазина, начальник цеха, актриса театра, предприниматель Королев их кинофильма «Минута тишины», министр правительства РФ и кто угодно другой в процессе своей целесообразной деятельности не затрачивают человеческую жизненную силу, человеческую жизненную энергию? И разве эта энергия и сила может считаться не рабочей силой на том лишь основании, что она расходуется в иной специфической конкретной форме, отличающейся от конкретной формы труда шахтера? Ведь и конкретные формы деятельности токаря отличаются от конкретных форм деятельности шахтера не в меньшей степени.