Полная версия

Хорошее дело… брак!?

Хорошее дело… брак!?

Менахим Михаэль

© Менахим Михаэль, 2025

ISBN 978-5-0065-6665-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Менахем-Михаэль ГИТИК

«Женись! Попадётся хорошая жена – будешь счастливым,

плохая – станешь философом» Вопрос, продиктованный еврейским (и не только)

максимализмом:

«Как быть счастливым философом?!» и стал катализатором написания этого вовсе не академического пособия по еврейским способам решения проблем между Ним и Ею!«Хорошее дело… брак?!»

Издание четвертое, исправленное и дополненное

Йерушалаим

5778 (2018)

Да послужит данное издание возвышению души Цили бат Хаим (Ефим)

Гитик Менахем-Михаэль

Автор, магистр математической логики Еврейского университета (Йерушалаим), много лет посвятивший изучению философских основ еврейской традиции, предлагает разработанную им систему последовательного изложения духовных ценностей еврейского народа. С её помощью глубоко и не без удовольствия тысячи русскоязычных евреев в СНГ, Израиле, Германии, США, Канаде, Англии, Австрии изучают духовное наследие еврейского народа.

Вниманию читателей! При написании еврейских понятий, терминов, имён мы основывались на первоисточнике: их транслитерация передаёт – по возможности – произношение этих слов в иврите. Знак ґ соответствует ивритскому ה и читается, как английский h.

Всякое коммерческое использование текста, оформления пособия – полностью или частично – возможно исключительно с разрешения автора и ссылкой на издание.

Моей жене, Эстер-Рут – лучшему «методичному» пособию по изучению сложнейшей из наук —

«науке семейной жизни»ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЖЕНИТЬСЯ?

ЗАЧЕМ?!

Глава вступительная. Заглавный вопрос

Собственно, подступы к твердыне брака и любви столь надёжно защищены добрыми советами специалистов всех калибров: от психологов – до всезнающих мам и бабушек, – что шансы автора пробиться сквозь стереотипы, cвязаны с очень нестандартными и сильно действующими рецептами. И еврейские, прошедшие трёх с половиной тысячелетнюю проверку, именно такие.

Дабы развалить высоченное нагромождение неправильных (или, что то же самое, отчасти правильных) представлений о назначении семейной жизни, попробуем атаковать основные, кажущиеся незыблемыми, аксиомы. И поскольку не родился ещё в этом мире человек, достаточно сведущий в этой практически бесконечной сфере, автор, женатый всего тридцать, с не очень длинным хвостиком лет, будет вовсю использовать истории, приключившиеся не с ним.

Первая из них, прямо касающаяся фундамента, произошла в середине семидесятых прошлого столетия в США, в штате Миннесота. Этот весьма консервативный штат, сохранивший по утверждению аборигенов «американский дух», является местом жительства раввина Фридмана, вот уже несколько десятилетий, возглавляющего в Миннеаполисе ульпану – высшее еврейское учебное заведение для девушек. В качестве адепта иудаизма он с завидной регулярностью приглашается на публичные выступления, симпозиумы и прочие культурные мероприятия, где вынужденно играет роль «еврейского оракула» —раскрывающего мнение вечного народа по не менее вечным вопросам взаимоотношения полов.

Глава 1. Как в анекдоте

В этот раз всё началось со звонка шестнадцатилетней ученицы

«хай скул»1, которая, запинаясь от стеснения, сбивчиво объяснила, что у них на уроке социологии проходят тему смешанных браков, и вот, поскольку среди учеников есть и евреи, решили кроме патера и пастора послушать также и раввина. Когда не забыв надеть кожаную, весьма потёртую мотоциклетную куртку, экономившую вопросы типа: «Отчего все раввины с бородой?», рав Фридман в назначенное время открыл двери в класс, то его удивление поймут только фаны (любители) нескончаемой серии анекдотов «встретились как-то патер, пастор и раввин» (аналог русских серий о «Чапаеве», «Штирлице» и «чукчах») – прямо пред доской стояло три стула, и на них чинно восседали патер и пастор, третий стул был ожидающе пуст.

1 Обычная (нееврейская) средняя школа.

Появление потёртой кожаной куртки на адепте одной из «трёх великих религий» повергло присутствующих в состояние, в котором рава Фридмана не знали на какой стул посадить (!) и дали выступать последним! Поскольку то ли девочка перепутала, то ли он сам неправильно понял, но имело быть пятиминутное изложение каждым из

«адептов» позиции занимаемой его религией по данному вопросу, а оставшиеся полчаса урока должна была занять свободная дискуссия.

Его «преимущество» – выступающего последним – улетучивалось по мере изложения его оппонентами своих позиций. Суть пятиминутного монолога католика сводилась к запрещённости браков между представителями разных конфессий и к тому, что церковь не признаёт подобных союзов. Протестант в свою очередь подчеркнул неудачность идеи разных вероисповеданий мужа и жены, да ещё в современных браках, где и без этого хватает проблем. В результате – попытка рава Фридмана сослаться на невозможность смешанного брака с точки зрения еврейского закона была бы плагиатом священника католического, а обращение просто к житейской логике – де жа вю протестанта. Тогда рав Фридман решил пойти ва-банк 2 и, сделав соответствующее моменту удивлённо-недоумевающее выражение, спросил: «И зачем, вообще, нужно жениться, я не понимаю! Мы живём в конце двадцатого (а мы – в начале двадцать первого!) столетия, и в чём сегодняшний смысл этого весьма религиозного архаизма?!»

Этот вопрос, я, вслед за уважаемым раввином, задавал множеству аудиторий самых разных возрастов с широчайшей дисперсией мужских и женских мировоззрений. Следует признать, что ответы юношей и девушек миннеаполисской «хай скул» оказались практически исчерпывающими. Да сами посудите.

Встала девушка и почти возмущённо воскликнула: «Как, а любовь?!» (напоминаю, Миннесота – один из консервативнейших штатов США). Рав Фридман позволил себе удивиться еще больше: «Ну и любите друг друга, а жениться-то зачем?!»

«Но женщине нужна материальная поддержка» – попробовал отбиться её соученик.

«Современной американской женщине нужна поддержка какого-то мужчины?!» – изобразив возмущение, парировал раввин.

2 Следует отметить, «ва-банк» весьма относительный, учитывая нелюбительское знакомство р. Фридмана с еврейской мудростью.

«Постойте, а дети?» – попыталась защититься ещё одна вступившая в обсуждение девушка.

«Хотите детей – имейте детей! Не хотите – не имейте, причём тут женитьба?» – пожал плечами обладатель мотоциклетной куртки.

«А страх одиночества?» – присоединилась, уже отчасти обречённо, прекрасно понимая слабость аргумента, еще одна представительница класса.

Прерывая непрямой репортаж с урока социологии, хочу заметить, что вопрос заданный равом Фридманом, только на первый взгляд может показаться тривиальным. Я думаю, приведённые здесь ответы старшеклассников это прекрасно продемонстрировали. Но вопрос-то остался и какой!..

Но, пожалуй, пора вслед за учениками задать тот вопрос, который

«провоцировал» рав Фридман и который озаглавил эту книгу. А, действительно, какой смысл в женитьбе видит иудаизм?

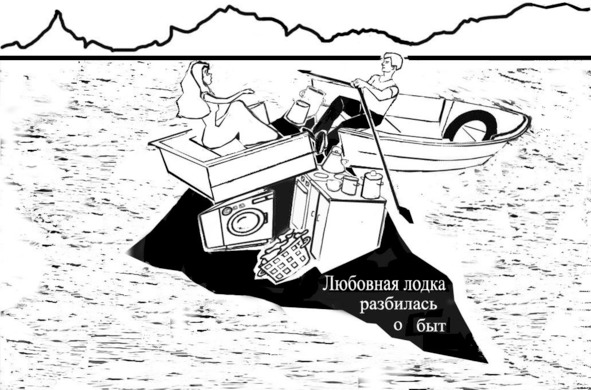

Правомерность такого вопроса связана и с нашим жизненным опытом. Если исключить (чисто теоретически, конечно) интимную сторону отношений, то обще-житие мужчины и женщины – вещь вовсе не естественная. И прежде, чем вы, читатель, приведёте банальный довод о взаимном дополнении, я позволю себе задать вопрос: с кем вам легче найти общий язык и достигнуть взаимопонимания – с существом вашего пола или противоположного?! А также, когда вы последний раз наблюдали счастливую семейную жизнь не по телевизору?! Помните сакраментальное: «Желаем счастья в семейной и личной жизни!»?!

Внесу и личную лепту в создание вопросительного знака заголовка. Из шести лет, которые я посвятил собственному остепенению (приобретению степеней бакалавра и магистра Еврейского Университета в Йерушалайме), четыре мы с моим лучшим другом прожили в одной комнате университетского общежития. Два молодых человека со всей разницей в характерах, и даже в устремлениях (я – математик, он – специалист по языку идиш), и ни одной не то что ссоры, но даже хоть сколько-нибудь серьёзной размолвки.

И вот я женюсь на любимой жене, и в течении первой недели семейной жизни, не укладывающееся в сознании и множестве однозначных чисел, количество скандалов по самым обиходным (вовсе не крупным) поводам.

Например: я предлагаю навестить моих родителей и не встречаю никаких возражений. Продолжаю с воодушевлением: «Мы одеты, бензин в машине есть, поехали!» И слышу в ответ: «Как это поехали?! А если дождь? А если станет жарко? А если мы запачкаем одежду во время обеда? А если…» и так далее – перечень всех возможных (и даже мало возможных!) вариантов.

Мою реакцию мужчины и замужние женщины себе, наверняка, уже представили. Для оставшихся в наивном меньшинстве, объясняю: не может мужской ум и склад характера вынести все эти бесконечные (для мужского терпения) «А если…»! Решительность мужчины, помноженная на его поверхностный (не все факторы учитывающий!) взгляд на действительность, приводит в качестве немедленного результата от столкновения с женской точкой зрения к поиску мыла для верёвки, короче – к желанию вешаться!

И коль скоро идея совместной жизни представителей мужского и женского склада ума утратила свою самоочевидность, то самое время заняться вопросом: «А кто это придумал?», вовсе не удовлетворяясь ответом: «Так исторически сложилось».

Глава 2. Против аксиом

Всякий раз, атакуя основы, имеет смысл разузнать, а как они появились? То, что мы с вами родились в моногамных западных семьях, ещё не делает естественное для нас понятие семьи само собой разумеющимся! И, быть может, своё путешествие в прошлое мы начнём с древнейшей цивилизации Земли – Шумера. Причём окажемся там через праотцев еврейского народа Аврама и Ицхака, которые последовательно поименовали своих жён сёстрами.

Аврам, а вслед за ним и Ицхак, называют своих жён сёстрами, опасаясь быть убитыми аборигенами, желающими пополнить свою

«коллекцию» красотой Сарай и Ривки. Я не буду приводить классические еврейские комментарии, а использую взгляд людей весьма далёких от религии – археологов.

В результате раскопок в Месопотамии в конце 20-х годов прошлого века глазам изумлённых учёных предстала древнейшая на Земле цивилизация шумеров. А изумление старой школы историков было вызвано их верой в прогресс.

Это основополагающее понятие было «запущено в серию» в первой половине XIX столетия Гегелем, который утверждал нахождение пика развития людей в современной ему Германии и полагал, что чем дальше та или иная культура отстоит во времени или пространстве от светоча человечества – немецкой науки и культуры, тем более она примитивна.

Убогость подобного взгляда, совместно с вульгаризированной теорией «преподобного» Чарльза (Дарвина), потерпевшего победу над наукой, обошлась людям чрезвычайно дорого. От убеждённости в собственном происхождении от обезьяны и до социального дарвинизма Адольфа Гитлера – такой была цена за «прогресс в науке и жизни».

Автору этих строк памятен учебник биологии для девятых-десятых классов средней советской школы, образца 1976 года, в котором на полном серьёзе утверждалось, например, что «отросток слепой кишки», именуемый в народе «аппендиксом», есть не что иное, как атавизм, то есть попросту абсолютно ненужный, устаревший (прогресс!) орган, доставшийся нам от недоразвитых предков!

Эта абсолютно ненаучная (непроверяемая экспериментом) теория вульгарного дарвинизма царила в науке и мировоззрении западного мира

столь полно, что в прогрессивной Чехословакии в 1968 году каждому здоровому младенцу в возрасте тридцати дней отроду делали хирургическую операцию по удалению этого, считавшегося бесполезным, отмирающим наподобие хвоста, органа!

Для понимания всей ужасности происходившего, дадим крайнюю аналогию – удаление здоровой почки по причине её излишнести – можно жить и с одной здоровой почкой! Слава Б-гу, современная конвенциональная (западная) медицина, наконец, осознала простую истину – всё (!), что есть в нашем организме – функционально, даже гланды (помните, как любили их удалять?) и аппендикс (отвечающий, как оказалось, за уничтожение в кишечнике разного рода паразитов, и не только). Вы не поверите (ведь медицина ещё до этого не дошла), но даже волосы у нас на голове – это не остатки волосяного покрова тела обезьян, а вполне функциональная (точнее – изотерическая, ведь никого из адептов не оставила равнодушным причёска – прядь у далай-ламы, тонзура у католиков, да даже «хипповые» волосы до плеч!) вещь!

Возвращаясь к археологам, сможем теперь оценить степень их ошеломлённости, ведь открывшаяся их взору картина четырёх с половиной тысячелетней давности, была практически современной. Если не считать мобильных телефонов, компьютеров и прочих достижений технологии, всё остальное уже было, было, было.

И шпиономания, и усыновление детей, и взяточничество, и бюрократия… Короче, в те далёкие времена люди были обыкновенными, а «квартирный вопрос» их ещё не испортил.

В качестве примера: Урукагина, царь Лагаша, в XXIV веке до и х эры посвятил свою жизнь не коллекционированию богатств или военных трофеев, а… улучшению морального облика своих подданных. В смысле, чтобы дети уважали родителей, чиновники не брали взяток, судьи судили праведно и граждане уважительно относились друг к другу. Звучит знакомо, не правда ли?

Но, по крайней мере, одно коренное отличие от общепринятых в современном, западном мире норм имело место: всё, что связано с заключением брака и семейными отношениями. Повторю – мы, сегодня живущие, настолько привыкли к идее женитьбы, что перестали замечать её неестественность, точнее, Б-жественность. Традиционная семья, основанная на союзе мужчины и женщины, имеет глубокие исторические и культурные корни.

Или, как говорят психологи, пропасть, отделяющая (и разделяющая) мужчину от женщины не столько физиологическая, сколько внутренняя. А сказка о соединении противоположностей годится, быть может, для университетов марксизма-ленинизма, но никак не для семейной жизни. И лучшее тому доказательство – история человеческой цивилизации.

Куда мы ни обратим свой любопытствующий взор, в какую историческую эпоху, или в какую культуру, во всём, что касается межполовых отношений, мы обнаруживаем потрясающую до глубины еврейской души идентичность.

Древние Афины или чуть менее древний Китай, Япония или Персия, древний Аккад или Египет, или Шумер – везде одна и та же картина, кстати, впервые описанная (ну, конечно же!) еврейской Торой.

«И взял себе Лемех двух [!] жён: имя одной Ада, а имя второй Циля» (Бе-рейшит, 4:19).

Проговариваю то, о чём читатель уже догадался. Во всех вышеназванных культурах использовали рецепт Лемеха – первая жена для продолжения рода, вторая для наслаждения (Ада – עדה на иврите – свидетельница, а по-арамейски беременная – так переводит Онкелос в Бе-рейшит, 5:1, Циля – צלה – та, в чьей тени живёт муж, צל – цель – тень).

Объясним. Афинские гетеры и японские гейши вовсе не были тривиальными проститутками, продававшими своё тело. Всё обстояло гораздо хуже. Домашняя «мегера» была заперта на женской половине дома, и её задача, как я уже сказал, была узко специализирована – рожать. И всё, что муж не мог получить у своей безответной – нет, женой её назвать, увольте, не могу, – ему дарила (за деньги и за большие) подруга (именно так переводится на русский греческое слово гетера, более точно гетайра).

Женщина, которая «друг человека», была не только красива, но, во- первых, высокообразованна и могла занять «джигита» беседой на философские, литературные и любые другие не бытовые темы. Она, в обязательном порядке, умела петь и танцевать и, вообще, была не просто женщиной, а сокровищницей различнейших умений и талантов.

Для чего весь этот панегирик куртизанкам или, по-современному, моделям? Дабы подчеркнуть полное несоответствие вышеописанного идее Творца:

«Вот книга порождения человека. В день сотворения Всесильным человека в подобии Всесильному сделал его. Мужчиной и женщиной сотворил их и благословил их и назвал их именем Человек» (Бе-рейшит, 5:1).

Достаточно недвусмысленно Тора декларирует смысл разделения человека на мужскую и женскую составляющие. Как и во всём Творении, разделение даёт нам возможность реализовать подобие – партнёрскую функцию – соединение. Цель и смысл женитьбы – не удовлетворение инстинктов (включая и инстинкт продолжения рода), но воссоздание Изначального Единства Человека, по-другому – любовь!

Столь длинное предисловие потребовалось нам, чтобы преодолеть барьер инертности, привычно заслоняющий революционность идеи женитьбы – Б-жественной идеи.

А теперь слово археологам. Брачные контракты, найденные при раскопках в изобилии, все, как один, оговаривали суммы, за которые муж приобретал столь необходимый в домашнем хозяйстве универсальный агрегат – «жену». Но, спросим мы, а в случае, когда у родителей был единственный ребёнок, девочка-«кровиночка», неужели и тогда её вот так отдавали «замуж-а»? Ответ, обнаруженный археологами, изумителен. Были найдены брачные контракты, где специально оговаривалось, что приобретаемая «жена» обладает статусом «сестры». Поясним.

Единственная узда узаконенного беззакония, царившего в тогдашнем мире, – кровная месть. От неё не было спасения, и самые сильные мира того были вынуждены считаться с кровью освящённым, неистребимым статусом – сестра. (Отчего посягнуть на жизнь хозяина красотки было в порядке вещей, а тронуть брата из-за сестры ни-ни, ответ один: чужая ментальность – потёмки.)

Таким образом, нетривиальность супружеского союза исторически обоснована. Для «особо сложных клиентов», всё ещё наивно полагающих естественность брачных уз, хочу напомнить о советском супергерое – красноармейце Сухове из «Белого солнца пустыни».

Как и полагается «рыцарю без страха и упрёка», он находит выход из всех ситуаций… даже безвыходных. Всем бывшим советским детям памятен его ответ на вопрос о форме смерти – мгновенно и безболезненно или долго и мучительно: «Ну хотелось бы, конечно, помучаться…» И тем не менее, была в фильме ситуация, где супермен а ля советик не нашёлся… Помните вопрос-реакцию Гюльчатай? Она для верности загибает пальцы: «Что, одна рожает, одна кормит, одна убирает, одна стирает?! Нет, это очень тяжело!» И Сухов, сам Сухов (!) не находит, что ответить…

А как, кстати, выглядит ответ «от Автора»? Мы ещё не раз, и уже в ближайшей главе, вернёмся к этому вопросу (форма будет разная, но смысл один – Зачем?), а пока я воспроизведу самый романтический из ответов еврейской традиции. Вопрос задаётся в следующей форме.

Отчего евреи, как и все разумные люди, не поинтересовались своей стороной Договора со Всевышним? 3

Ведь всё-таки взвалить на плечи шестьсот тринадцать обязанностей – это, знаете ли, чревато… Представим себе юношу, который зовет девушку под венец, и при этом как честный человек предупреждает:

«Тебе придётся после свадьбы…», а дальше – список длиннее, чем у Гюльчатай, а в конце: «А теперь пошли жениться». И где вы видели такую дуру, которая после эдакой преамбулы не сбежит?!

В истории эту «дуру», не побоявшуюся несмотря ни на что выскочить замуж, называют… Израиль. А тем, кто ещё ничего не понял, добавляю вторую часть: ведь, как известно, ещё со времён «измученного нарзаном монтёра Мечникова», «согласие есть продукт непротивления двух сторон». Жених продолжил: «А если ты согласишься, то любить я тебя буду, как никто никого никогда не любил!»

Итак, еврейский ответ на вопрос: «Зачем жениться?» – однозначен, но его смысл – «не удовлетворение инстинктов, а соединение», требует объяснений. Им и посвящена следующая глава.

3 Устная традиция доносит до нас, что все народы «вежливо интересовались» содержанием предлагаемой Создателем Торы и лишь Израиль поступил

«неосмотрительно» и стал народом Книги.

Глава 3. О смысле жизни

Да простит мне читатель философский уклон этой главы; моё оправдание – в её краткости и в немедленном вслед затем возвращении в русло семейной жизни.

Одна из первооснов нашего взгляда на семейную жизнь и её назначение, не блещет оригинальностью: жизнь семейная – микрокосм жизни вообще. Эта почти очевидная истина позволит нам в своё время сделать весьма далеко идущие выводы о выходе из семейных кризисов, а пока оправдает наш «набег» на «философские нивы».

Заголовочно определённая в прошлой главе идея соединения и партнёрства, действительно изначальна. Без цитат – просто вспомним разделение света и тьмы, верхнего и нижнего, суши и морей. Этот далеко не полный список отделений позволяет утверждать нехитрую еврейскую истину о цели Творения как о соединении человеком воедино всех частей Творения в единую картину Мироздания, естественно, внутри самого себя.

Как визуализацию этой идеи соединения представим себе пазл.

Правильное сочетание частей даёт картину, на соавторство которой может претендовать «собиратель пазла». Замысел Творца, по традиции иудаизма, состоит в возможности уподобления сотворённого человека

Изготовителю, путём правильного соединения частей, божественно

разделённых Творцом4.

И, конечно же, самым главным (а потому и последним в Творении) разделением было отделение женской стороны5 человеческой личности от мужской. Теперь идея женитьбы приобретает зримые (хотя и божественные) очертания. Соединение частей в целое, по сути, обретение себя – вот задача, которую предназначена решить семья.

Следовательно, рассматривая семейную жизнь как решение проблемы одиночества, материальной защиты и далее по списку юношей и девушек из Миннесоты, мы не просто сужаем, а полностью игнорируем то божественно высокое, что принято называть любовью.

В качестве примера подобного узко рационального подхода возьмём инстинкт продолжения рода. Всякий, утверждающий, что жениться следует ради рождения детей («а жена, что жена, местожительство дочки»), низводит человека на уровень животного. Именно их сотворил Всевышний «всякой твари по паре» – самца и самку, размножения ради. Человек же, как уже было сказано, был создан как единое существо, и лишь затем – разделён. И в соответствии с этой концепцией, появление детей – счастливое следствие, а никак не причина соединения мужа и жены.

Обратившись к Первоисточнику, процитируем:

«А адам (человек) познал Хаву, жену свою; и забеременела, и родила» (Бе-рейшит, 4:1).

Глагол, который принято переводить «познал», имеет в оригинале ещё одно значение – «соединился». Ведь всякий раз познавая, мы соединяемся с вновь узнанным. Кстати, этот традиционный комментарий позволяет понять сложность нашего существования в «пострайском» мире. Следует переводить: «дерево соединения Добра и Зла», и сразу становится понятно, отчего мы почти всегда «хотим, как лучше». Ну, согласитесь, что «нема дурных» – хотеть плохого себе дороже. Вот только как понять, которое тут лучше? Ведь перефразируя классика —

«всё смешалось в доме» человека, или выражаясь предельно современно – «обломилось в доме Смешалкиных».

4 По сути, к разделению Единого Замысла Всевышнего на части, способные к соединению через человека, и сводится всё Творение.

5 В оригинале написано слово «цела» – «сторона», которое переводят (абсолютно неоправданно!) как «ребро».