Полная версия

Когнитивно-поведенческая терапия аддикций

Несколько лет назад один из авторов этой книги, доктор Брюс Лиес, проводил семинар по КПТ для лечения зависимостей. Во время перерыва к Лиесу подошла одна из участниц и заявила: «Вы учите и демонстрируете технику мотивационного консультирования». Доктор Лиес спросил: «Почему вы так решили?» Она объяснила, что постоянно оценивала демонстрационные примеры диалогов по шкале, которая используется при мотивационном консультировании (Moyers, Manuel & Ernst, 2014), и все представленные кейсы получили высшие баллы по этой шкале. Примерами критериев по этой шкале являются:

• использование структурированных терапевтических заданий для направления и поддержания беседы об изменениях;

• исследование предложенной клиентом темы изменений в жизни;

• стратегический выбор темы изменений в жизни и реагирование на соответствующее предложение клиента;

• редкие пропуски возможности начать беседу об изменениях;

• обсуждение повестки и целей сессии;

• проявление интереса к идеям клиента через слушание и постановку вопросов;

• помощь клиенту в оценке вариантов выбора и в планировании.

Таким образом, эффективная КПТ включает в себя навыки мотивационного консультирования.

Между нашим и другими подходами КПТ существует небольшая, но существенная разница. Мы предлагаем уникальную структуру индивидуальных КПТ-сессий (см. главу 5) и групповых занятий (глава 12), которая и отличает данный подход от большинства других. Мы также делаем упор на следующем: «Чтобы провести КПТ качественно, необходимо думать как когнитивно-поведенческий терапевт». Высокоэффективные терапевты постоянно задают пациентам вопросы следующего характера:

«О чем вы думали, когда принимали это решение?»

«Приведите доказательства, подтверждающие эту мысль».

«Каково ваше убеждение о…?»

«Каким образом у вас сформировалось это убеждение?»

«Каковы преимущества и недостатки этого выбора?»

Цель этих вопросов состоит не только в том, чтобы повлиять на выбор. Они также нужны терапевту для того, чтобы лучше понимать пациента. Обладая точным пониманием пациента, специалист содействует более глубокому пониманию пациентом самого себя. Если человека постоянно спрашивают: «О чем вы думали, когда…? Каковы ваши убеждения относительно..?», он задумывается о важности этих вопросов и в конце концов вырабатывает привычку задавать их себе в процессе принятия решений и в затруднительных жизненных ситуациях.

Каковы цели КПТ в работе с аддикциями?

Люди, страдающие от тяжелых аддикций, подвергаются риску возникновения различных проблем, включая социальные, межличностные, профессиональные, в том числе финансовые трудности, проблемы со здоровьем и законом. Целью КПТ является помочь пациенту воздерживаться от аддиктивного поведения, вызывающего и поддерживающего эти проблемы. Однако многие люди, обращающиеся за поддержкой в связи с аддикциями, не хотят отказываться от аддиктивного поведения. Более того, большинство пациентов, пытающихся воздержаться от зависимого поведения, переживают множественные рецидивы, прежде чем достигают длительной ремиссии. В обзоре литературы о восстановительном периоде Виткевиц и ее коллеги (Witkiewitz, 2020, p. 9) напоминают нам о «мультимодальных и разнородных путях к выздоровлению». Итак, даже если воздержание – цель, за которую следует бороться, терапевтам необходимо избегать осуждения или раздражения по отношению к пациентам, которые не избавляются от аддикций.

Мы настоятельно предостерегаем вас от споров с пациентами о том, следует ли им полностью отказаться от аддиктивного поведения или взять его под контроль. Вместо этой тактики мы предлагаем терапевтам побуждать пациентов ориентироваться на собственные цели и пересматривать их актуальность в процессе терапии. Мы также обращаем внимание на то, что неудачи, нередко возникающие на пути к достижению целей (рецидивы), следует рассматривать как объекты для исследования и более глубокого понимания пациентами самих себя. Кроме того, невозможно и нереалистично ожидать полного воздержания при некоторых видах зависимого поведения (например, человек, страдающий от переедания, не может прекратить есть совсем).

Терапевтам, клиенты которых отказываются рассматривать полное воздержание в качестве своих задач, поможет понимание принципов тактики снижения вреда. Принимая на вооружение тактику снижения вреда (Marlatt, Larimer & Witkiewitz, 2012), мы поощряем совместное планирование задач, которые выходят за пределы аддиктивного поведения и касаются всех изменений, способных улучшить качество жизни пациента. В главе 13 мы будем подробно обсуждать тактику снижения вреда.

Также важно отметить, что медикаментозное лечение некоторых аддикций имеет под собой научно обоснованную базу. Например, метадон, бупренорфин и налтрексон используются в борьбе с опиоидной аддикцией. Разумно рассматривать эти препараты как пример тактики снижения вреда. Вместе с тем многие программы лечения не одобряют использования этих медикаментов в дополнение к терапии, некоторые терапевты все еще убеждены, что применение любого препарата недопустимо и неприемлемо.

Учитывая подтвержденную эффективность определенных медикаментов в лечении соответствующих зависимостей, терапевтам когнитивно-поведенческого направления важно понимать механизм их действия (почему они эффективны) и не осуждать пациентов, выбирающих терапию с использованием этих препаратов. Это служит для терапевта еще одним способом выразить пациенту поддержку. Во многих случаях замещающая терапия дает облегчение и мотивирует пациентов ставить дальнейшие, возможно, более значимые цели.

Резюме

Мы часто наблюдаем фрустрацию у клиницистов, работающих с аддиктивным поведением. Эта фрустрация может быть вызвана далекими от реальности и осуждающими убеждениями относительно пациентов с аддиктивным поведением (глава 4). Причинами фрустрации также могут быть необоснованные ожидания по поводу терапии зависимого поведения. Терапевты, придерживающиеся негативных, осуждающих убеждений и порицающие аддиктивное поведение клиентов, неизбежно будут испытывать напряжение, раздражение и разочарование в процессе терапии. Терапевты, нацеленные на краткий курс терапии аддикций, также, скорее всего, будут огорчены тем, что их ожидания не соответствуют реальности.

В то же время мы знаем, что помощь людям с аддикциями может приносить терапевту удовлетворение. Когда план когнитивно-поведенческой терапии аддикций работает, качество жизни пациентов повышается в более значительной степени, чем они могли себе представить. Пациенты начинают замечать, что жизнь без зависимостей полна возможностей. Когда же не все идет по плану, но при этом сохраняется крепкий терапевтический альянс, пациенты зачастую бесконечно благодарны за помощь и поддержку, которую они получают от терапевта, сыгравшего чрезвычайно важную роль в их жизни.

Мы надеемся, что эта книга поможет вам работать в когнитивно-поведенческом подходе с людьми, страдающими химическими и поведенческими аддикциями, и вы будете считать ее такой же полезной, какой она кажется нам.

Глава 2. Теоретическая модель

В основе когнитивно-поведенческой терапии лежит теоретическая модель, позволяющая терапевтам понять механизмы аддикций, чтобы помочь пациентам справиться с ними. Эта модель незаменима для концептуализации пациентов с зависимым поведением, которые обычно знают о рисках, которым они себя подвергают, и, несмотря на это, не могут избавиться от потенциально опасных аддикций. Наша модель охватывает некоторые фундаментальные когнитивные процессы. Начнем эту главу с описания процессов, играющих важнейшую роль в понимании развития и закрепления поведенческих аддикций и злоупотребления психоактивными веществами.

Когнитивные процессы, лежащие в основе зависимого поведения

Когнитивные процессы представляют собой деятельность мышления, которая принимает различные формы. Процессы могут быть гибкими или ригидными, краткосрочными или продолжительными, глубоко укоренившимися или случайными, нацеленными на самосовершенствование или саморазрушение. Когнитивные процессы, о которых пойдет речь в этом разделе, включают три обширные категории: 1) базовые убеждения; 2) специфические мысли и убеждения, связанные с аддикциями; 3) автоматические мысли. Мы также описываем некоторые специфические когнитивные процессы, связанные с зависимым поведением: самоэффективность, ожидание результатов, разрешающие убеждения, инструментальные мысли.

Расширенные категории когнитивных процессов

В нашей книге мы используем термины «мысли» и «убеждения». Под мыслью мы подразумеваем идею или образ, который может проявляться в виде впечатления, предсказания, суждения, воспоминания, плана и т. п. Примеры мыслей: «Я собираюсь напиться в субботу». «Не могу дождаться, когда поем лосося, приготовленного на гриле», «Я собираюсь сегодня купить кроссовки для бега за 150 долларов». Автоматические мысли обычно коротки, спонтанны и «не являются результатом обдумывания или рассуждения» (J. S. Beck, 2021, p. 29). Примеры автоматических мыслей: «Время веселиться!» или «Мне нужно расслабиться».

Убеждения, напротив, более продолжительные и устойчивые во времени когнитивные процессы, формирующиеся годами. Мысли возникают на основе убеждений. Например, мысль о том, чтобы напиться, могла основываться на убеждении: «Лучший способ провести субботний вечер – это хорошенько выпить». Идея о лососе подкреплена убеждением: «Лосось – здоровая и очень вкусная пища». Мысль к тому же может быть результатом нескольких убеждений. К примеру, мысль о покупке беговых кроссовок может отражать два убеждения: «Бег – важная часть моей жизни» и «Чтобы добиться хороших результатов в беге, нужно приобрести дорогие кроссовки». В главе 10 вы найдете детальное обсуждение мыслей и убеждений, связанных с аддиктивным поведением.

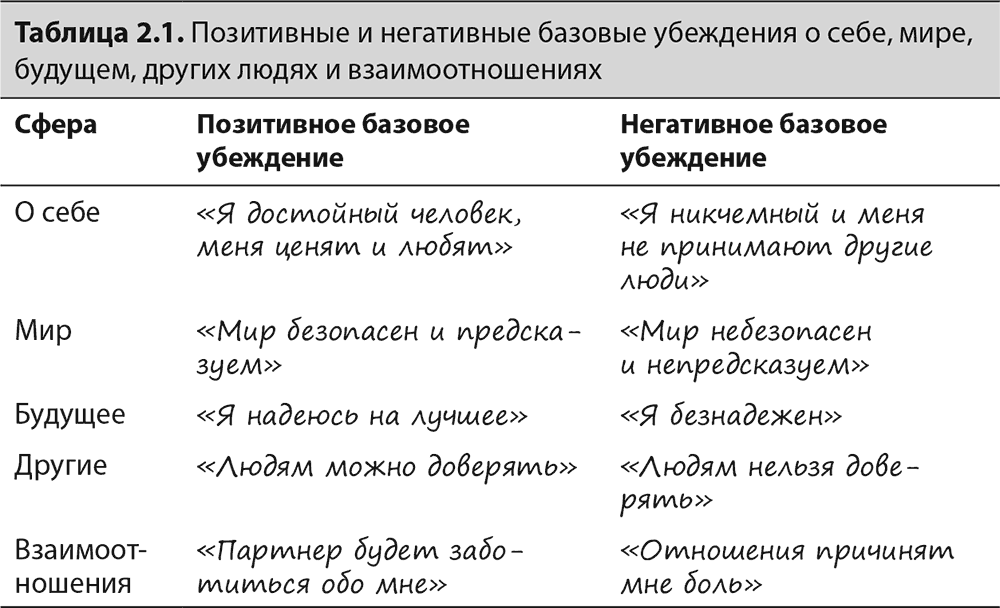

Базовые убеждения (синоним – глубинные убеждения) – это принципы и идеи, которые лежат в основе идентичности человека. Они отражают представление о значимых сферах: о себе, о мире, о будущем, о других людях, об отношениях. Примеры для каждой сферы представлены в табл. 2.1. Базовые убеждения в значительной степени ответственны за повторяющиеся эмоции и поведение человека, включая зависимое поведение. Так, если человек верит, что его ценят и любят, он скорее будет чувствовать радость и удовлетворенность, чем тот, кто убежден в своей никчемности и непринятии со стороны окружающих. Если человек верит, что мир безопасен и предсказуем, он будет чувствовать себя свободно и идти на разумный риск в реальной жизни, в отличие от того, кто считает мир небезопасным и непредсказуемым. Люди с устойчивыми негативными убеждениями о себе, своей жизни, будущем, других людях и отношениях склонны к тревоге и депрессии (Clark & Beck, 2010; Beck et al., 1979).

Людей с негативными убеждениями можно отнести в группу риска развития аддикций по нескольким причинам. Клиенты, имеющие устойчивые негативные убеждения, которые сопровождаются эмоциональным дистрессом, могут пытаться снять напряжение с помощью химических веществ и поведения, вызывающих аддикцию. Этот процесс часто называют «самолечением» (self-medicating). Более того, негативные базовые убеждения часто относятся к категориям беспомощности и безнадежности (например, «Я все делаю не так» и «Все бессмысленно»), а также сопровождаются ослаблением контроля зависимого поведения и рецидивами.

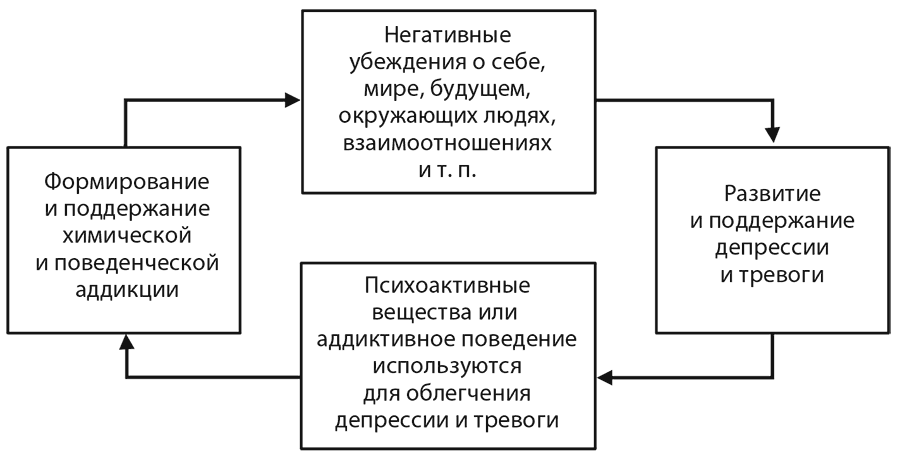

Известно, что люди с зависимым поведением и злоупотреблением психоактивными веществами часто находятся в группе риска возникновения психических заболеваний. Согласно статистике Национального института США по борьбе с химическими зависимостями, «около половины людей с психическими расстройствами также принимают запрещенные вещества в какой-то период своей жизни, и наоборот» (NIDA, 2018a). Эти люди невольно попадают в замкнутый круг (рис. 2.1). Негативные базовые убеждения провоцируют отрицательные эмоции и состояния, в том числе депрессию и тревогу. Как уже упоминалось, многие люди используют химические вещества и зависимое поведение, чтобы снять напряжение, вызванное этими негативными состояниями. Но взамен обретения долгожданного продолжительного ощущения комфорта они добиваются лишь кратковременного облегчения, получая еще более тяжелые и обременительные проблемы, связанные с аддикциями, которые усугубляют существовавшее до этого психическое расстройство.

Рис. 2.1. Порочный круг аддикции, тревоги и депрессии

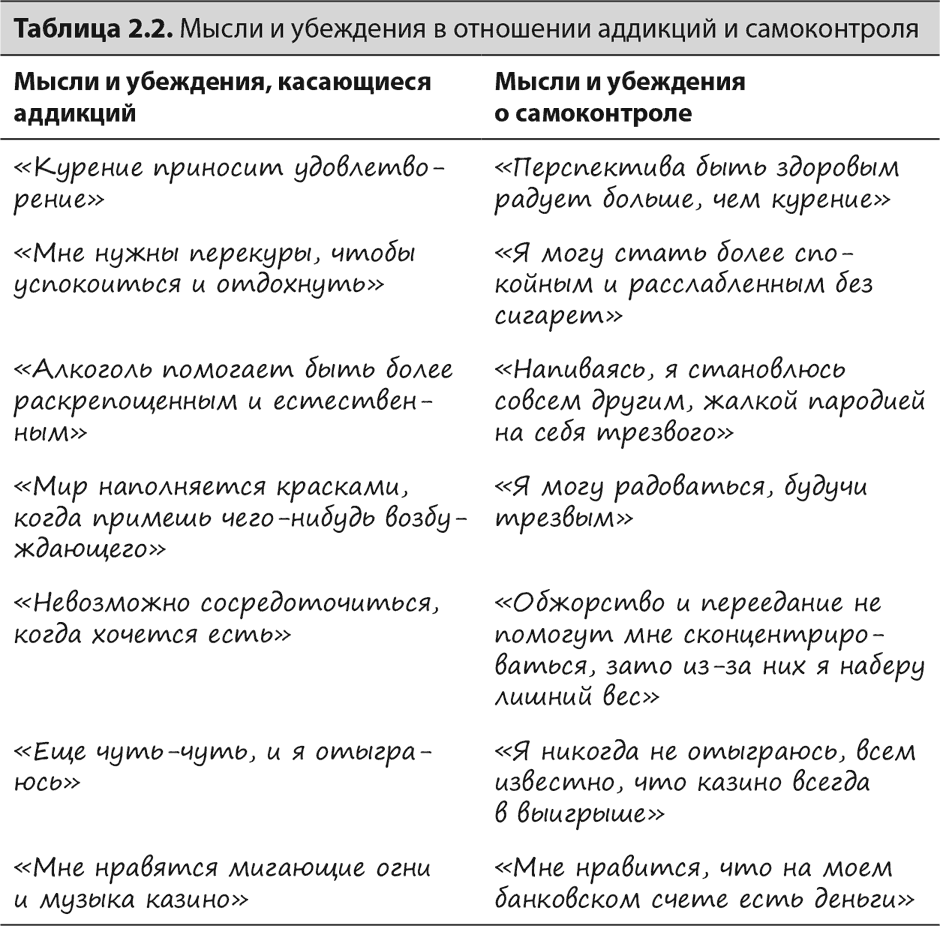

Мысли и убеждения, связанные с аддикцией, – это просто мысли и убеждения на тему аддиктивного поведения (табл. 2.2). Форма 2.1, приведенная в конце главы, может быть использована на консультации с клиентами. Например, люди, потребляющие алкоголь, табак, другие вещества или еду только для того, чтобы отрегулировать эмоциональное состояние, обычно придерживаются убеждений, согласующихся с выбранным зависимым поведением. Так курильщик может верить в то, что «курение доставляет удовольствие» или «мне нужны перекуры, чтобы успокоиться и расслабиться». Человек, испытывающий проблемы с алкоголем, может думать: «Выпивка помогает мне быть собой» или «Жизнь расцветает красками, когда люди под алкоголем». Тот, кто постоянно переедает, может думать: «Невозможно сосредоточиться на чем бы то ни было, когда голодный» или «Наесться до отвала – настоящий праздник». Азартный игрок надеется: «Еще чуть-чуть, и я смогу отыграться» или «Мне нравятся мигающие огни и музыка в казино».

В противоположность мыслям и убеждениям, связанным с аддикциями, существуют убеждения и мысли о способности контролировать себя. Мысли о самоконтроле являются основополагающими для процесса восстановления. Например: «Я гораздо больше доволен жизнью, будучи здоровым, чем когда курю», «Когда я в алкогольном опьянении, это не настоящий я, а просто пьяная версия меня» и «Мне может быть весело и без возбуждающих веществ» (см. табл. 2.2). Люди, пытающиеся побороть аддикцию (и их терапевты), часто недооценивают количество времени и усилий, необходимых для формирования новых убеждений и мыслей о самоконтроле. Они порой забывают, что мысли и убеждения, провоцирующие аддикции, могли развиваться и повторяться в мышлении десятилетиями. Пациентов может фрустрировать медленный прогресс в формировании убеждений о самоконтроле, таких, которые были бы более значимыми, чем мысли, связанные с аддикциями. Пациентам и терапевтам следует быть более терпеливыми и настойчивыми в совместной работе над этими важными изменениями.

Автоматические мысли представляют собой слова, фразы или образы, которые ненадолго появляются и исчезают в сознании человека. Автоматические мысли оказывают сильнейшее влияние на эмоции и поведение человека, при этом большинство людей не замечает, как они приходят в голову. Примеры автоматических мыслей, сопутствующих аддиктивному поведению: «Перекур!» (прежде чем выкурить сигарету), «Умираю с голоду!» (перед едой), «Повеселимся!» (перед употреблением психоактивного вещества на вечеринке). Автоматические мысли коварны уже потому, что: 1) они, кажется, возникают спонтанно из ниоткуда; 2) исчезают так же быстро, как появились; 3) могут быть в форме образов; 4) обладают мощным потенциалом вызывать позывы, тягу к объекту аддикции и рецидивы расстройства. Например, образ зажигающейся сигареты и затяжки, скорее всего, спровоцирует у курильщика сильное желание закурить. Изображение стакана со льдом может вызвать тягу у человека, испытывающего проблемы с алкоголем. Изображение того, как человек откусывает кусочек любимой еды, может вызвать желание съесть этот продукт, даже если нет чувства голода. У игрока мысли о звуках и казино (образы игровых автоматов, карточных столов, рулетки) могут быть триггерами тяги, срыва или рецидива.

Учитывая силу и потенциал убеждений и мыслей, связанных с аддикцией, роль терапевта в когнитивно-поведенческом подходе во многом заключается в том, чтобы помочь пациентам распознать эти мысли, убеждения прежде, чем они приведут к срывам и рецидивам. Среди множества способов распознавания и работы с такими убеждениями нужно выделить функциональный анализ. Функциональный анализ (также известный как анализ цепочки мыслей или поведения) проводится специалистом в ретроспективе. Терапевт уточняет хронологическую цепочку триггеров, мыслей, убеждений, чувств и действий, завершающихся аддиктивным поведением. Функциональный анализ является фундаментальной техникой КПТ и будет подробнее описан в главе 6.

Специфические когнитивные процессы, имеющие отношение к аддиктивному поведению

Когда была написана книга «Когнитивная терапия зависимости от психоактивных веществ», существовало крайне мало исследований влияния специфических мыслей или убеждений на аддиктивное поведение. Тем не менее за прошедшие 30 лет сотни публикаций акцентировали внимание на трех когнитивных процессах, связанных с аддикциями: самоэффективность, ожидаемые позитивные последствия и ожидаемые негативные последствия.

Под самоэффективностью понимается оценка человеком своей способности выполнять определенные задачи и достигать поставленных целей. Самоэффективность не тождественна самооценке или уверенности в себе. Последние два понятия обозначают представления о себе в более глобальном смысле. Самоэффективность скорее похожа на уверенность в своих силах относительно конкретных навыков или какого-либо результата. В контексте зависимого поведения самоэффективность может отражать убеждения человека о способности к воздержанию или, например, к участию в активностях, не связанных с употреблением психоактивных веществ. Понятие самоэффективности было изначально применено по отношению к зависимому поведению Марлаттом и Гордоном в классическом труде по профилактике рецидивов (Marlatt and Gordon, Relapse Prevention, 1985). Согласно Марлатту, люди, которые считают, что обладают эффективными навыками совладания с проблемными ситуациями и самоэффективностью, лучше контролируют употребление психоактивных веществ. Те, кто не признает у себя способностей справляться с трудностями, находятся в зоне большего риска рецидивов. Самоэффективность (или ее отсутствие) может выражаться в устойчивых убеждениях (например, «я легко могу перестать есть, когда почувствую насыщение» в противовес «если передо мной вкусная еда, я просто не могу остановиться»). Самоэффективность также может проявляться в автоматических мыслях (например, «я могу» или «я не способен»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

В контексте данной книги мы можем рассматривать термины «мотивационное консультирование» и «мотивационное интервью» как схожие и взаимозаменяемые. Это связано также с тем, что в переводе на русский книга Уильяма Р. Миллера и Стивена Роллника вышла под названием «Мотивационное консультирование. Как помочь людям измениться». А оригинальное ее название «Motivational interviewing, Third Edition: Helping People Change». Выбор названия для перевода книги имеет свое оправдание и смысл. Уильям Р. Миллер (William R. Miller) ввел термин «мотивационное консультирование» в 1983 году в статье, опубликованной в журнале «Поведенческая психотерапия» и в первом издании книги «Мотивационное консультирование», написанной в соавторстве со Стивеном Роллником в 1991 году. С тех пор мотивационное интервью стало не просто методикой, а больше напоминает форму консультирования с определенными целями и задачами. – Примеч. науч. ред.