Полная версия

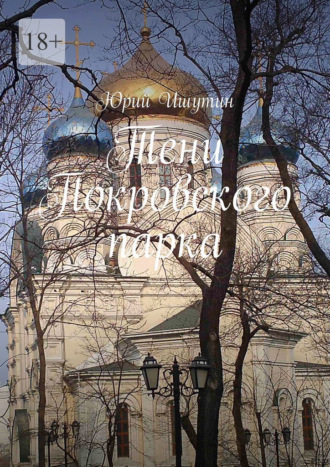

Тени Покровского парка

Тени Покровского парка

Юрий Ишутин

© Юрий Ишутин, 2025

ISBN 978-5-0065-3381-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Пару лет назад я зашёл в книжный магазин и направился прямиком к отделу местной литературы. В одном ряду с остальными работами дальневосточных писателей на полке стоял неброский внешне томик, название которого мгновенно притянуло мой взгляд. Несмотря на разнообразие товара, я больше ничего не стал рассматривать в качестве потенциальной покупки. Забегая вперёд, могу сказать, что ни разу не пожалел о сделанном выборе.

Только ознакомившись с замечательным очерком о дорогом сердцу уголке города детства и юности, по-настоящему осознал меру ответственности за всё, что мы творили в этом священном месте. Впечатлил список людей, нашедших последний приют на Покровском погосте. Особенно меня поразило чудовищно большое количество детских захоронений. А узнав о том, какие деятельные, честные и великодушные граждане любимого Владивостока незримо находятся там и сейчас, я ощутил острую потребность обязательно попросить у них прощения за ошибки молодости. Уверен, они желают своим потомкам только добра, посему не будут сердиться на нас слишком долго.

Кроме повести «Тени Покровского парка», в книгу вошло несколько историй о жизни достойных людей, морские и бытовые зарисовки. Выражаю огромную благодарность за поддержку и содействие: Мизь Н. Г., Богданову Г. В., Сушкову А. Ю., Краснопоясовской Т. Г., Кощееву В. Ю., Косареву В. В., Горбачёву А. В., Шиндякову О. В., Королёвой А. Н., Донскому В. Ю., Данюковой Е. В. и другим.

Весь материал является вымыслом автора, а совпадения с реально существовавшими людьми и произошедшими событиями – случайностью.

Тени Покровского парка

Предисловие

«Всё, что мы видим – видимость только одна.

Далеко от поверхности мира до дна.

Полагай несущественным явное в мире.

Ибо сущность вещей не видна».

Омар Хайям.

Не могу не согласиться с мудрыми словами литературного классика мусульманского мира.

Человек совсем не задумывается о том, что возможна иная форма жизни в данный момент времени, в данном месте. Наша Земля, её красоты и дары не принадлежат нам и только нам одним! И речь, в данном случае, идёт не о «братьях меньших», хотя и они достойны гораздо лучшей доли.

Несколько реальных событий из собственной жизни, многочисленные рассказы родных и знакомых людей убедили меня: неизведанное существует, оно здесь, рядом. Как их ни назови: посланцы из будущего либо прошлого, гости из параллельных миров, фантомы, духи, призраки… – формулировка, на самом деле, не имеет большого значения, всегда где-то неподалёку. Важно другое. Хотим мы того или нет, невидимые глаза внимательно следят за потомками, живущими на этой многострадальной планете, голоса, неуловимые для нашего слуха, дают оценку добрым либо, наоборот, постыдным делам. И от этой «рецензии» может зависеть очень многое! К сожалению, подобные мысли приходят в голову, порой, непоправимо поздно. Такие предположения могли бы предостеречь от необдуманных действий, способных принести немало бед на многогрешные наши головы, ещё больше загадить и так далеко не стерильные Души…

…Есть в славном городе у моря один парк. При советской власти он был замечательным местом отдыха. Среди прочего, комната смеха, тир, многочисленные карусели, кафе для сладкоежек, духовой оркестр и кино на открытой эстраде по выходным, там же – большие шахматы для любителей серьёзной игры и танцплощадка для более легкомысленных развлечений. Всего и не перечислить. В сумме – множество возможностей для того, чтобы человек набрался хороших впечатлений, эмоционально разгрузился после тяжёлых трудовых будней.

Можно сказать, я вырос в этом парке. В детстве – футбольные баталии на специальных площадках в его начале, бесплатные карусели в День Пионерии, танцы и сопутствующие им приключения – в годы буйной и дурной юности.

Не то, чтобы мы совсем не слышали о том, что располагалось здесь всего несколько десятилетий назад. Знали, конечно! Видели и старые постаменты для памятников, не убранные почему-то новой властью. Тёмными вечерами младшее поколение нашего двора собиралось на тайные сходки в собственноручно отстроенных из подручного материала «штабах». В гробовой тишине звучали жуткие рассказы: о неуловимых привидениях, о старике с огромной бородой, лежащем в стеклянном гробу, о цыганском таборе, появляющемся из ниоткуда ровно в полночь и уносящем с собой в пустоту непослушных детей. О несчастных таксистах, пропавших без вести после того, как согласились довезти старую кореянку до остановки ЦПКиО,1 нам поведали уже более взрослые ребята…

Ну, никак не ассоциировалось это место с чем-то священным и скорбным в нашем, до конца не сформировавшемся и неокрепшем сознании! Романтики и мистики – сколько угодно! А вот до трепетного, уважительного отношения к усопшим юные исследователи окружающего мира, к сожалению, тогда ещё не доросли.

Позднее, отплясывая под хиты «битлов» и Юрия Антонова, тискаясь по кустам с девчонками или ведя кулачный бой со злыднями из «вражеского» района, мы совсем не думали о том, что буквально под ногами лежат останки предков – первых жителей любимого Владивостока, в большинстве своём, достойнейших людей. Знали, но не вникали. Получается так…

А если человек не уходит окончательно? Одна из версий существования подобного явления гласит: покинувшие материальный мир получают время для исправления земных ошибок и остаются рядом с местом последнего пристанища на неопределённый срок. Они продолжают жить повседневными заботами в своих, невидимых нашему глазу домах. Пропавшие с наших «радаров» сограждане, с большим интересом, наблюдают за делами потомков и видят всё – не очень приличные, порой, выходки и поступки, в том числе.

И если в первом предположении я практически уверен, никто из нас не растворяется в пустоте вслед за телесной смертью. Тогда почему нельзя предположить второе? Очень даже можно, на мой скромный взгляд.

Жители невидимого города

Позволю себе предположить, что в том самом парке, так полюбившемся его юным и не очень посетителям, существует другой, невидимый нашему глазу город.

Ушедшие в иное измерение жители остались в нём на неопределённый, возможно, очень длительный срок, в ожидании своей дальнейшей Судьбы. На новом месте радостно воссоединяются родственники и друзья, покинувшие наш грешный мир в разное время, там не существует имущественных и классовых различий, люди общаются между собой легко и свободно невзирая на свой прежний статус. Почёт и уважение, заработанные делами и поступками, а не содержимым кошелька, никуда не пропадают. Такие заслуги имеют особую цену и остаются со своими хозяевами навечно.

Одним из гостеприимных домов этого невидимого для постороннего глаза и затерянного в глубинах народной памяти населённого пункта стал особняк контр-адмирала Мелентьева.

Тучный, с тяжёлым взглядом из-под лохматых бровей, угрюмый, вечно чем-то недовольный и нелюдимый в земной жизни, грозный «морской волк», на самом деле, оказался хлебосольным и добродушным хозяином, без памяти обожающим супругу и двух своих близняшек – Дашеньку и Катюшу. Как, всё-таки, меняет человека переход в иное пространство!

Владимир Африканович был очень заметной фигурой в городе. Кроме честного и добросовестного служения стране на морских просторах, представитель старинного дворянского рода являлся одним из основателей крупного пароходства, открывателем, учредителем и совладельцем сучанских угольный копей, агентом Доброфлота, нёс на своих плечах огромный груз общественной работы. Не зря контр-адмирал в отставке получил от горожан неофициальное звание «старожил Владивостока», что ценилось подчас гораздо дороже титулов и наград вполне себе официальных. Во времена флотской службы будущий адмирал прославился тем, что оставил загулявший и решившийся ослушаться приказа командный состав корвета под своим началом в полном соблазнов Сан-Франциско. Сей факт как нельзя лучше иллюстрирует твёрдый, несгибаемый характер настоящего моряка. Зашедший в американский порт для пополнения запасов воды и продовольствия корабль ушёл оттуда без единого офицера на борту! Командир Мелентьев самостоятельно привёл его в родной Владивосток, а любители заграничных кутежей возвращались домой, как говорится, «на перекладных». На тот же период пришлась и страшная новость о практически одновременном уходе любимых дочурок.

Они угасли очень быстро от осложнений после банального гриппа, который в наше время многими и за болезнь-то принимается с большим трудом! Было им на тот момент всего по шестнадцать лет. Сёстры, как гражданки невидимого города, так и остались в своём юном, полном романтики и мечтаний, возрасте. Сей факт тоже является некой привилегией. Не успел насладиться лучшими годами в земной жизни – получи такую возможность в мире ином. Вполне справедливо, я считаю.

…В течение нескольких дней корвет стоял на якорях в одной из безопасных бухт, а команда всерьёз опасалась за психическое здоровье своего грозного командира. Но Мелентьев смог перебороть себя и вновь приступить к выполнению плана. Сильный духом и мужественный моряк не отступил перед бедой.

В наше время этого непреклонного и достойного человека назвали бы фанатом. Особой любовью адмирала были паруса и всё, что с ними связано. Конечно же, речь также идёт о флоте в целом и дисциплине в частности. Мало нашлось бы во всём огромном мире людей, отзывающихся о морской службе с такой нежностью.

На закате жизни, уже пожилой, нездоровый физически, но всё ещё строгий и энергичный, он преподавал любимый предмет в Александровском училище. Сам, окончивший, в своё время, морской кадетский корпус с отличием, наставник жёстко спрашивал с курсантов за внимание, порядок и прилежание. И горе было нерадивому «салаге», относящемуся к парусному делу без должного уважения!

В большой и уютной гостиной Мелентьевых собиралась по вечерам обширная и, порой, самая разношёрстная компания.

Первыми обычно появлялись боевые офицеры, герои русско-японской войны, личные друзья контр-адмирала в отставке – Терлинский и Точилин. С их приходом разжигался камин и в его тёплых, уютных сполохах, друг за другом, возникали остальные посетители. Они рассаживались вокруг и принимались неспешно обсуждать прошедший день и текущие события.

Среди постоянных гостей адмиральского дома выделялась Александра Александровна Бельгаузен – супруга военного губернатора, известная благотворительница, не обходящая своим вниманием ни детей из бедных семей, ни заключённых местной тюрьмы. Достойнейшая женщина никогда не афишировала свою деятельность и пользовалась безграничным уважением всех жителей, независимо от их сословия и материального положения.

Под стать ей был и учитель Павел Александрович Дьяков. Словесник по специальности и подвижник-исследователь по характеру и темпераменту Дьяков был переведён во Владивосток на должность директора с поставленной задачей – наладить полноценную работу местной гимназии, имевшую, на тот момент, множество нареканий от родителей учеников и руководства. Со временем ему удалось справиться со всеми проблемами. Блестящий педагог был романтиком по натуре. Везде, где бы он ни работал, Павел Александрович активно исследовал окружающую природу, искал и находил интересных людей, рассказывал про них своим ученикам. В тот роковой летний день 1908 года они возвращались с экскурсии на Сучан. Ребятам захотелось искупаться в жаркую погоду, директор был не против. О коварстве приморских рек не знал тогда ещё никто. Одного из учеников затянуло в водоворот, педагог бросился ему на помощь, но стихия оказалась сильнее.

Самоотверженность и героизм директора гимназии тронула сердца многих жителей Владивостока. Можно сказать, что хоронил его весь город.

Частенько заходила к ним пламенная революционерка Людмила Александровна Волкенберг. Несмотря на огромную разницу в убеждениях, компания охотно принимала и уважала эту мужественную даму, проведшую в «одиночке» Шлиссельбургской крепости долгие тринадцать лет.

Совсем молоденькой девушкой она вышла замуж за земского врача. Через год у них родился сын. Доктор Волкенберг был поглощен идеями всеобщего равенства и братства. Совсем немудрено, что и его супруга – порывистая барышня с твёрдым характером и обострённым чувством справедливости вскоре стала задумываться над подобными вопросами, а со временем, разделять взгляды мужа и его друзей-революционеров. Разница была лишь в том, что супружник, после первого ареста, переосмыслил своё поведение и предпочёл остаться в рядах «сочувствующих». Пылкая и сердобольная женщина была скроена несколько иначе.

Увлекшись прогрессивными идеями, молодая дама дворянских кровей погрузилась с головой в работу партии «Народная воля». Со временем, эта деятельность получила явно террористическую направленность и закончилась удачным покушением на харьковского губернатора. Людмиле удалось скрыться за границей. Затем она вернулась и была арестована по доносу. Её приговорили к смертной казни через повешение. Подавать прошение о помиловании гордая и несгибаемая революционерка наотрез отказалась. Однако, по настоянию общественности, царь проявил великодушие и заменил повешение каторжной тюрьмой сроком на пятнадцать лет. Коронация Николая Второго принесла амнистию, забросившую несломленного борца за всеобщее счастье в ссылку – на Сахалин. Вскоре туда переехала и вся семья – муж, заразивший, в своё время, её теми самыми идеями и успевший повзрослеть за долгие годы материнской неволи сын.

Имевшая медицинское образование женщина бескорыстно лечила заключённых и горожан, пребывая на далёком острове, чем заслужила немалый авторитет среди всех слоёв населения. «Каторжный ангел» – так любовно называли эту высокую, стройную и большеглазую красавицу все жители, невзирая на статус и достаток.

В сентябре 1902 года супруги смогли перебраться во Владивосток. Доктор Волкенберг стал организатором специальной медицинской службы и первым санитарным врачом города, а его жена активно занималась общественной работой. Началась русско-японская война. Когда стали поступать раненые, Людмила Александровна пошла работать фельдшером. Параллельно, они открыли первые в городе курсы медсестёр.

Начавшаяся позже, Первая русская революция пробудила в сердце, оставшемся пылким и порывистым, невзирая на возраст, давние мысли и чувства. Ей показалось, что вот оно – то самое счастье простого народа, за которое она положила на жертвенный алтарь столько сил и здоровья – совсем рядом. Женщина вновь с головой ушла в борьбу.

Один из многочисленных митингов закончился шествием демонстрантов. Большой колонной, с духовым оркестром, они двинулись к зданию штаба крепости с требованием немедленно освободить арестованных товарищей. Власти встретили их пулемётными очередями. Одной из первых была убита наша славная героиня. На следующий день оплот царского режима взяли штурмом уже совсем по-другому настроенные люди. Людмила Александровна была похоронена с почестями на Покровском кладбище. Её могила располагалась, как раз, в районе бывшей танцплощадки…

…Почитал их своим вниманием и первый настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы – Андрей Алексеевич Попов – убеждённый в правоте святой Веры, подвергавшийся гонениям и даже тюремному заключению.

Где-нибудь в уголочке всегда присаживался Василий Алексеевич Бернер – садовник, селекционер, известный в городе винодел, глава большой семьи, трудолюбивый и законопослушный человек. Таковым он был не всегда. В молодости Васька Бернер был осужден за разбой и, после отбытия каторжных работ, определён здесь на поселение. Сейчас он явно стеснялся своего «весёлого» прошлого и старался сильно не мозолить глаза солидным и уважаемым людям. В конце земной жизни Василий Алексеевич, за образцовое поведение, добросовестный труд и отличные результаты, был причислен к мещанскому сословию. Очень редкий случай!

А обсудить всегда было что – новые хозяева Центрального парка не давали скучать его невидимым обитателям.

…Спокойная и размеренная жизнь с неспешными беседами о смысле существования человека на Земле, о вечных поисках истины и прочих вещах философского направления в адмиральской гостиной закончилась вместе с решением новой власти о сносе Покровского кладбища. А позже и самого храма.

– Это что же такое делается, господа? – «морской волк» – гроза нерадивых курсантов, матросов и даже старших офицеров выглядел по-настоящему растерянным, глядя на то, как громятся последние пристанища первых жителей города. На их глазах крушились памятники, гранитные плиты, зачастую даже с прощальными надписями на них, безо всякого стеснения, использовались при строительстве в других местах, ровнялись с землёй могилы.

– Папенька, отчего они с нами так поступают? – тихо спросила заплаканная Катюшка. – Что худого мы им сделали?

Суровый адмирал судорожно вздохнул и промолчал.

Его друзья, блестящие морские офицеры, переглянувшись, тоже не нашлись с ответом. Только стальной блеск глаз да гуляющие по скулам желваки выдавали их внутреннее состояние.

– Людмила Александровна, ради такой революции вы просидели тринадцать лет в крепости? – тихо спросил Андрей Алексеевич Попов – настоятель недавно взорванного храма.

Неутомимая революционерка пребывала каком-то ступоре и не нашлась, что ответить на простой вопрос. Густой румянец покрыл лицо, его не могли скрыть даже сполохи огня из горевшего камина. Ей было по-настоящему стыдно.

– Безбожники. Не ведают, что творят! – горестно прошептала Александра Александровна. – Прости и помилуй их, господи.

Пожалуй, впервые за много лет совместного пребывания в этом невидимом городе, его постояльцы были так единодушны в своих оценках происходящего.

В поисках истины

Далеко не всегда посиделки в адмиральском доме проходили спокойно и чинно. В гостях у Владимира Африкановича бывали люди самых разных взглядов и убеждений. Один из самых ожесточённых споров случился там во время начатого новой властью уничтожения Покровского кладбища.

– Вот скажите, господа, чего не хватало этим смутьянам в прежние времена? – спросил офицер-герой Терлинский, ещё не пришедший в себя после увиденного святотатства.

– Неужели рабочие получали такое маленькое жалованье? – поддержал соратника Точилин. – Почему им не жилось спокойно?

– А Вы хорошо изучали этот вопрос? – спросила Людмила Александровна, коротко взглянув исподлобья на ораторов. – Знаете, в каком положении оказались беднейшие слои общества на момент начала событий?

– Нормальное у них было положение! – горячились моряки. – Кто работал, у того и было всё хорошо!

Людмила Александровна грустно усмехнулась.

– Слышали вы, господа, например, про голод 1891—92 года, когда многие тысячи крестьян, имея ослабленный от недоедания иммунитет, умерли от эпидемий. Тысячи, господа, тысячи!

– Я читал в газетах, что мы своей пшеницей кормили всю Европу! – вступил в разговор хозяин дома.

– Допустим, не всю, но примерно двадцатую часть кормили! – иронично ответил учитель Павел Александрович. – Причём отправляли туда всё самое лучшее!

– Конечно. Немцы с англичанами что попало кушать не станут! – усмехнулась Людмила Александровна. – А свой рабочий и отходам будет рад!

– А вы слышали, господа, о голодных бунтах в деревнях 1901—02 годов? – продолжила она. – О том, с какой жестокостью они были подавлены?

– А вот, давайте спросим Настеньку: хорошо ли было служить у нас? Всего ли ей хватало? – указал Владимир Африканович на вошедшую зачем-то горничную.

– Хорошо, господин! – зардевшись, ответила румяная и статная деревенская деваха, возрастом ненамного старше дочерей адмирала и ушедшая в иной мир чуть позже них от последствий той же болезни. – Ко мне здесь всегда относились тепло и сердечно!

– Можно и по имени-отчеству, Настя! – сказал довольный хозяин. – Как говорят сейчас «новые», господа закончились в семнадцатом году!

Гости сдержанно улыбнулись.

– Вы, пожалуйста, не равняйте жизнь прислуги в господском доме, в тепле и сытости, с условиями работы на фабрике или в поле! – продолжала гнуть свою линию несгибаемая революционерка.

– Отчего же?! – возразил один из офицеров. – Что там такого нечеловеческого было?

Остальные гости в разговор не вступали, внимательно слушая доводы сторон.

– Я вижу, вам необходимо провести некий «ликбез», как метко говорят сейчас «товарищи».

– Избавьте нас, пожалуйста, от этих новомодных словечек, Людмила Александровна! – брезгливо поморщился Андрей Алексеевич – настоятель недавно уничтоженного Покровского храма. – После всего, что они сделали с нашими святынями, совсем не хочется учить их язык.

– Отчего же, батюшка? – Людмила Александровна была тверда, как гранит. – Тем более, придётся, хочешь или нет. Вот оно – раскрой шторы, и всё рядом! В том числе, и новомодные термины!

Священник лишь беспомощно взмахнул рукой и замолчал.

– Так вот, господа, – продолжила, тем временем, Волкенберг. – Кто шёл работать на фабрики и заводы? А те же крестьяне, в перерыве между полевыми сезонами, ибо страна у нас всегда была аграрной. Вы думаете, им создавались хорошие условия для жизни, труда и быта? Капиталист привык экономить на всём, что касается затрат. Это основной смысл его существования! Отсюда скотские условия: как минимум, двенадцатичасовой рабочий день на вредных производствах, очень ранняя смертность и прочие «радости». Платили – сколько и когда вздумается, выживай как хочешь! А получил деньги – изволь отовариться не где-нибудь, а в хозяйской лавке, с «драконовской» наценкой. Не желаешь – за воротами завода стоит очередь из безработных. Как вы считаете, была в России почва для свержения царского режима в таких реалиях?

– Да, да, я читал у Карла Маркса: « Нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради процента прибыли»! – революционерку неожиданно поддержал педагог.

– Есть такое, да! – немного удивлённо согласилась Людмила Александровна со своим нежданным союзником. – А ещё существует выражение: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божье»!

Повисла неловкая пауза, ибо все присутствующие в комнате были людьми, как минимум, состоятельными.

– А что вы на меня так смотрите, господа? – ухмыльнулась революционерка. – Это не я придумала, а слова Иисуса в Евангелии от Матфея.

– Ну, ладно! – примирительно сказал хозяин дома. – Я думаю, наши молодые друзья имели мало возможностей для того, чтобы изучить этот вопрос досконально.

– Отчего же, дорогой Владимир Африканович?

– Понимаете, Людмила Александровна, – продолжил адмирал. – Ведь наша жизнь из чего состояла? Служить царю-батюшке, защищать Отечество, знать назубок военное дело и быть готовыми в любую минуту к началу войны. Верно? Походы, сборы, построения – бывает, и любимую женщину обнять некогда, не говоря уже про иное!

Присутствующие негромко рассмеялись. Блестящие морские офицеры – друзья контр-адмирала по достоинству оценили тираду своего старшего соратника, желание спорить и что-то доказывать оппоненту, явно лучше и качественно подготовленному, бесследно прошло. Обстановка, всё сильнее набиравшая градус накала, была своевременно разряжена. Недаром Мелентьев имел огромный авторитет на флоте, грамотно и умело управлял своими матросами и офицерами, среди которых попадались настоящие «головорезы», как он их любовно называл

– Настенька, а можно нам чайку? – обратился адмирал к прислуге.

Скромная и воспитанная девушка в белом переднике мгновенно возникла в дверном проёме, словно ждала этого момента весь вечер. В руках она держала большой, горячий, начищенный до зеркального блеска, самовар.

Приметы новой жизни

Шло время. Место упокоения первых граждан славного города стало называться Центральным парком культуры и отдыха.

Несмотря на чудовищную обиду, нанесённую новой властью, истинные хозяева из мира теней, с нескрываемым интересом, наблюдали, как их тихое и спокойное, по определению, место жительства, на глазах превращается в очаг весёлых развлечений, большой центр отдыха для широких народных масс.

Постоянно работающая на одной из площадок радиоточка держала слушателей в курсе новостей со всей огромной страны. Из её передач старожилы узнавали про трудовые свершения и научные достижения советских или «новых», как они их называли, людей.

В грозные годы Великой Отечественной войны всё население города-призрака собиралось там же, с тревогой и надеждой ожидая сводки с фронтов, передаваемые из большого репродуктора. Первые жители слушали их вместе со своими потомками, горячо и трепетно переживая за судьбу Отечества. Так же, как граждане из материального мира, обитатели невидимого поселения, невзирая на своё прошлое, богатство, звания и титулы, встретили Великую Победу советского народа с восторгом и ликованием!