Полная версия

Темные числа

Именно Раич ввел Тетеревкина в литературный салон княгини Волконской. Остается невыясненным, правда ли, что княгиня, «которая изъяснялась на русском весьма своеобразно», как-то выставила Тетеревкина на посмешище[15]. Известно лишь, что в салоне Волконской он больше не появлялся. Вероятно, он сразу отклонил приглашение в кружок Герцена – Огарева, участников которого увлекали идеи утопического социализма.

Во время эпидемии холеры в 1830 году Тетеревкин поселился у родственников в имении. Эта семейная ветвь с 1571 года обосновалась восточнее Москвы на Владимирке, с помощью выгодных браков избавилась от угрозы разорения и сколотила неплохое состояние, сменив занятие сельским хозяйством на виноделие.

В Новотетеревкино семнадцатилетний студент влюбился в Сашеньку. Этот роман и его трагический финал нашли отражение в многочисленных стихах, записанных в дневнике. При этом обращает на себя внимание путаница в описании внешности объекта обожания. Так, например, автор пишет, что глаза карие, «цвета яблочного семечка», потом они превращаются в блестящие черные «икринки», а в наброске к одному сонету говорится, что цвет их меняется в зависимости от настроения:

Зеленые, как мох, в минуты счастья,И голубые, когда новое влечет.Эти наброски еще мало говорят о гении Тетеревкина, свидетельствуя скорее о стилистической зрелости. Ему удалось искусно завуалировать пол Сашеньки. Элиас Ольссон, изучивший в рамках исследования «Скрытые смыслы поэзии. Стихи без отсылки к полу, расе и возрасту» (2007) все церковные метрические книги волости, называет в качестве вероятных возлюбленных Александра Григорьевича Соловьёва 1814 года рождения и Александру Евграфовну Воробьёву 1819 года рождения. Кончина Александра Григорьевича незадолго до отъезда Тетеревкина совпадает с датой появления стихотворения «Ужаснейший прах» (1831). Эта элегия являет собой шедевр русской траурной лирики. Монотонные двустишия за счет последовательного чередования мужских и женских рифм, усиленных многочисленными ассонансами при очевидном доминировании гласных заднего ряда, создают уникальное минорное звучание. Стихотворение было опубликовано в 1833 году (без указания имени автора), и композитор А. С. Даргомыжский блестяще положил его на музыку. После пребывания Гавриила в Новотетеревкино его юношеское позерство, то самое «равнодушие к жизни», видимо, становится неподдельным. Лермонтов рассказывал, как во время разговора его испугали ледяные глаза на смеющемся лице старого товарища. На это же время приходится и первая дуэль Тетеревкина.

Добычин не пишет, случайно ли капельмейстер М. промахнулся, стреляя в нетвердо державшегося на ногах противника. Секунданты отвели подвыпившего Тетеревкина в сарай и договорились держать дуэль в тайне. Когда чуть позднее Тетеревкина отчислили из университета, он представил это как дисциплинарное взыскание, однако на окончании учебы настоял, видимо, Ефим Кузьмич, имевший иное представление о дальнейшей судьбе восемнадцатилетнего сына.

Место помощника регистратора в Кунсткамере рассматривалось, предположительно, как временное. В музее, основанном Петром I, показывали не только природные редкости и анатомические уродства, но и антропологические, этнографические, минералогические и зоологические экспонаты, собранные «исключительно в целях научного познания». В нескольких письмах Тетеревкин между делом с уважением отзывается об «энциклопедии, где можно побродить», и это, учитывая присущую ему холодность, можно трактовать как восхищение. Тетеревкин никогда не упоминал о причинах, по которым в 1832 году все же оставил службу. Вступить в наследство после смерти отца он вполне мог бы и находясь в Петербурге, поскольку, приехав в Тетеревкино, он все равно нанял управляющего. Есть много свидетельств, что он к тому времени задумал несколько больших стихотворных произведений, написание которых отложил до кончины отца.

Лирическая поэма «Рюриковичи» (1832–1833) знаменует начало нового творческого периода. Обратившись к истории Киевской Руси, Тетеревкин заметно отдалился от пылкой poésie légère[16] детских лет и сентиментальной любовной лирики. В поэме он описывает «варяжский» род Рюриковичей, принесший на Русь порядок «извне», без которого Тетеревкин не мыслил развитие русской государственности[17]. Попытки опубликовать поэму в журнале «Современник», основанном Пушкиным, или в другом авторитетном издании провалились, вероятно, по этой причине. Сохранились лишь наброски.

Та же судьба постигла оду «Против ветра» (1833), в которой Тетеревкин снова на все лады подчеркивает роль внешнего влияния на развитие России. В первой строфе Пётр I восторгается голландской лодкой, которая может идти под парусом против ветра. В следующих строфах Тетеревкин пишет о свершениях царя «в стране, где в прошлое дуют ветра». Шестнадцатилетнего государя он изображает как «Адама, своими руками срывающего яблоко с дерева познания добра и зла» и бросающего за борт византийско-московитский балласт, выводя русских из «прогнивших руин ложного рая». Текст, отправленный цензору, вернули Тетеревкину с требованием опустить последнюю строфу, где описывается опустевшее место у штурвала. Помимо этого, ничто не мешает «переработать прочие стихи указанным образом».

После неудач Тетеревкин снова обратился к poésie légère. Стихотворение «О крылья – ах» (1834), написанное предположительно в нетрезвом состоянии, представляет собой язвительную пародию на «Панораму Москвы» Лермонтова (1834). Довольно остроумно Тетеревкин переносит точку обзора с колокольни Ивана Великого еще выше. Лирическому герою, которого порывы ветра подхватили и кружат над московскими крышами, не удается описать общую панораму города. Непонятно, кто скрывается за образом героя «с прозрачными крыльями» – муха или стрекоза, поскольку это стихотворение в прозе отличается бессвязностью и не окончено[18]. Несколько десятилетий «О крылья – ах» оставалось почти никому не известным произведением. Принципом его построения заинтересовались лишь в Обществе изучения поэтического языка (ОПОЯЗ)[19]. В 1929 году Виктор Шкловский привел это стихотворение в качестве примера в докладе об остранении как литературном приеме, а Осип Брик назвал Тетеревкина предшественником русских футуристов. Яростные нападки на модернистские течения вынудили эти благожелательные голоса умолкнуть и переключиться на самокритичные высказывания о собственных методических ошибках. После этого научные исследования творчества Тетеревкина в СССР надолго прекратились[20].

Лишь в «Парусии»[21] (1835) Тетеревкин снова обращается к серьезному сюжету. Главный герой стихотворной новеллы – иконописец в лагере Пугачёва[22]. Неизвестный художник закрашивает портрет Екатерины II, рисуя сверху черты самозванца, но когда краска высыхает, на картине снова проступают черты императрицы. Этот демонический образ с двумя лицами неоднократно связывали с Александром I. Новелла резко обрывается, и это расценивали как метафору отказа видеть в России возможность изменений путем переворота. Вывод, что Тетеревкин скептически относился к проектам общественных изменений, не выдерживает критики. Хотя в произведениях он не высказывается однозначно о достойном государственном устройстве или об отношениях собственности в будущем, это может пониматься как программный недостаток. Из дневников Тетеревкина за период 1840–1841 годов становится очевидным, что оправданными он считал только общественные изменения на основе «железного Голема». Ключ к этому содержится в последнем его произведении.

Первые наброски произведения «Свет» (1836–1841, 2015)[23] относятся к 1836 году. В концептуальном плане Тетеревкин опирался на энциклопедистов. Он ни в коем случае не хотел ограничиваться систематизацией всех общественных групп в русле пушкинской «энциклопедии русской жизни» или бальзаковской oeuvre gigantesque[24]. Moi, j'aurai porté un monde tout entier dans ma caboche[25], – писал он своему бывшему гувернеру, рассказывая, что изобразит весь белый свет в одном стихотворении, от «зубика блошки в шерстке мышки, живущей в дырке в плинтусе под кроватью», до звезд и комет. Но это еще не все: он надеялся создать историю бытия, включая время после его смерти «вплоть до Страшного Суда»[26].

Де Кельк-Пару не удалось выяснить у Тетеревкина, почему это должно быть непременно стихотворение. При этом гувернер, несомненно, имел в виду шансы на успех бывшего ученика. В связи с коммерциализацией русской литературы в 30-е годы XIX века упор стал делаться на прозу. Тетеревкин не мог не замечать стремительного развития реалистической прозы, начавшегося под влиянием романов М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, поэтому до недавних пор считалось, что он проявлял упрямство, придерживаясь стихотворной формы[27]. Однако для выработки обоснованного мнения о мотивах автора необходимо ознакомиться с историей произведения.

Непрерывное расширение поэтической вселенной, предусмотренное сюжетом, утомило Тетеревкина. Спустя два года после начала работы над «Светом» он осознал, что невозможно охватить «обширнейший материал» традиционными методами. Список деталей, которые необходимо было включить в произведение, рос быстрее, чем появлялись готовые отрывки. «Еще до завтрака мне пришло в голову столько новых слов, что дня не хватит их записать».

В итоге Тетеревкин разочаровался в жизни. «Дуэлемания» поначалу не причиняла ему вреда, и в этом предположительно была заслуга его свата Матвея Мордюкова, благоразумного секунданта. «И все равно все кончилось так, как должно было, – пишет Наталья Ефимовна. – Когда Гавриил Ефимович безуспешно вызвал на дуэль уже всех наших друзей и соседей, один проезжий гвардейский офицер изъявил готовность обменяться с ним выстрелами. Деликатный характер полученного братом ранения вызвал грандиозный скандал, а лейб-гвардия недосчиталась одного офицера».

Лишь благодаря покровительству бывших коллег отца Тетеревкин легко отделался. Ссылку в Сибирь заменили высылкой за границу. Через Францию он отправился в Англию. В документах русской делегации 1839 года Тетеревкин значится личным переводчиком хранителя Кунсткамеры. По сей день ведутся споры, стоял ли за поиском аппаратов и машин для императорской коллекции промышленный шпионаж; сам Тетеревкин не вел записей о служебных делах.

В Лондоне он познакомился с Чарльзом Бэббиджем. Профессор математики показал ему демонстрационную модель разностной машины и схему аналитической машины[28]. Понять возможности этих машин Тетеревкину помогли беседы с графиней Лавлейс, Августой Адой Кинг. Благодаря ей он увидел в машинах «внешнее вспомогательное средство»[29] для осуществления своих поэтических планов. «Железный Голем» Тетеревкина обрел форму еще до конца года в многочисленных дневниковых записях и черновиках. Опираясь на «поэтическую науку» Августы Ады Кинг, он именовал новый поэтический подход «научной поэзией», а «Свет» называл не иначе как «автоматической поэзией»[30].

В основополагающей статье Сигизмунда Кржижановского «Великий неизвестный» (1928, 2003)[31] говорится, что ни современникам Тетеревкина, ни последующим поколениям оказалось не под силу понять концепцию «автоматической поэзии». «Позднее наследие Тетеревкина осталось (поначалу) непризнанным», поскольку не нашлось читателей с техническим кругозором.

Одним из немногих современников, высказавшихся об отрывках из последнего произведения Тетеревкина (в то время оно публиковалось лишь частями в разных изданиях), был Лев Добычин. При всей благосклонности к автору ему не удалось скрыть непонимание. «Свет», по его словам, не поддается «упрощенному пересказу, равно как и легкому восприятию… Это terra nullius[32], нечто среднее между эпопеей и энциклопедией и только за счет белого стиха примыкает к плодотворной традиции философской лирики».

Сегодня мы понимаем, что любая подобная интерпретация ошибочна, потому что «Свет» в равной степени представляет собой и лирический текст, и текст, который может быть прочитан машиной[33]. Издатель и публицист Лаврентий Филинин в предисловии к статье «Великий неизвестный» формулирует «неизбежные заключения», вытекающие из идеи автоматизации:

«Если понимать буквально, „Свет“ – не что иное, как программное обеспечение для поэтической имитационной машины, причем, более того, машины, которая не только обрабатывает это программное обеспечение, но и постоянно дописывает. ‹…› Следовательно, если Тетеревкин говорит о поэзии, которая поможет прикоснуться к будущему, то с учетом концепции „железного Голема“ логично, что задумывалось стихотворение и как база данных, и как управляющая программа для имитационной машины»[34].

Чарльз Бэббидж. Разностная машина № 2. Проект красочно-печатной и стереотипной машины. 1822

Реализовать планы по созданию машины Тетеревкин не успел. Всего через несколько недель после возвращения на него по неизвестным до сих пор причинам нашла очередная «кошмарная блажь», и он снова принялся затевать ссоры, чаще всего по надуманному поводу[35]. Льва Мордюкова, который в прежние времена предотвратил не одну дуэль и смягчил условия многих поединков, зимой 1839 года перевели в Варшаву. Стороны упорно настаивали на соблюдении кодекса чести, и это не дало вмешаться властям. Как выразился бывший учитель Тетеревкина Раич, была некоторая ирония в том, что «чудак Т[етеревкин] во время бессмысленного спора случайно выстрелил в себя». Тетеревкин скончался 11 мая 1841 года от ранения: его пистолет разорвался при выстреле[36]. «Свет» так и не был завершен. Впрочем, история автоматической поэзии Тетеревкина только начинается.

В. Ейглит, М. Б. Завязкин

Оксфорд (Огайо), 2018 г.

Смена парадигм

Анакапри, 1908 год

Родион Воронин, считавшийся внучатым племянником Тетеревкина, по приглашению Горького прожил несколько недель на острове Капри. О нем говорили как о подающем надежды молодом человеке, преданном делу социал-демократии. На вилле Горького он встретился с Лениным. Воронин поделился с ним дерзким замыслом воспользоваться гениальными планами Гавриила Тетеревкина на благо рабочего класса:

– Я намерен дописать до конца chef-d'œuvre, задуманный двоюродным дедушкой Гавриилом, поэму, которая должна охватить весь мир… и у меня получится!

Ленин глотнул лимонада и только потом ответил:

– Прекрасная идея, мой юный друг. Хотя это невероятно сложная и рискованная затея. Она потребует массу времени, не говоря уж о творческих усилиях. Конечно, при желании все возможно. Абсолютно все! Вот только я не вижу, чем бы вы могли завершить подобное произведение. Действительность не дает материала для концовки. Пока. Поверьте мне, эту поэму можно будет дописать только после нашей революции.

Горький кивнул. Воронин понимал, когда лучше промолчать, но тут возражения нашлись у Александра Богданова. Он предположил, что стремление к божественному всемогуществу, отличавшее произведения Толстого и, э-э-э, Тетеревкина, – не что иное, как эстетический эквивалент иерархий прошлого века. Всезнающий рассказчик считает себя равным Вседержителю, а после революции такой перспективы не останется.

– Нам видится, что для понимания мира необходима энциклопедия, пронизанная идеями социализма.

Ленин ухмыльнулся, потеребил усы и сказал:

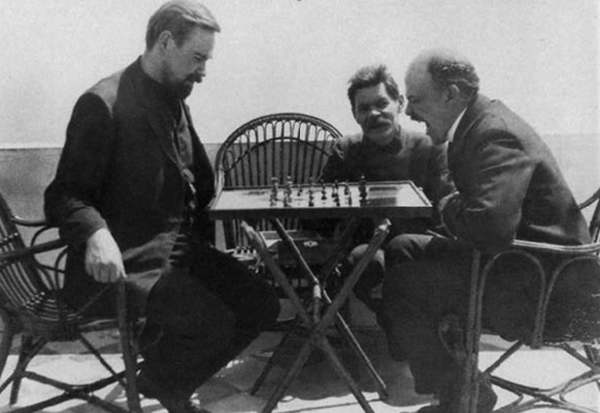

– На сегодня достаточно. Кто рискнет сразиться со мной в шахматы?

Юрий Андреевич Желябужский. Nº 18. В. И. Ленин в гостях у А. М. Горького играет в шахматы с А. А. Богдановым. 1908

Богданов принял вызов и выиграл у Ленина, который выглядел заметно уставшим. Рядом на корточках сидит Горький, хозяин дома. Воронин в это время пошел за холодным лимонадом – ему нравилось быть полезным и в мелочах. След его теряется в 1936 году в кремлевской столовой. В имуществе Воронина не нашли ни рецептов яда, ни стихов.

МСМП#04

Москва, 29 мая 1985 года

Мирейя помогла отрегулировать водительское сиденье, и беременная Люба смогла втиснуться за руль «москвича». Галина уселась впереди. Выехав из двора дома № 49, они повернули к центру города, преодолевая уличные колдобины: бетонно-стеклянные костяшки домино с помигивающими точками располагались совсем не по правилам игры. Когда Мирейя сказала об этом спутницам, Люба выразила горячую надежду, что никто не протянет с неба руку и не передвинет их дом:

– Довольно с нас этих глупостей.

Чем дальше ехали, тем увереннее вела себя Галина. Она показывала Любе дорогу к гаражам в районе, где они жили раньше.

– Пока Миша не получил по наследству «Волгу», он все время там торчал, возился со своей «Кометой».

Любители мотоспорта, собравшиеся у ремонтной платформы № 3, предпочитали отпускать шуточки, а не отвечать на вопросы. Люба ловко развернула машину, но перед самым выездом дорогу перегородил мотоцикл. Сидевший за спиной мотоциклиста парень в куртке с заклепками и надписью «Приди и возьми все», ухмыляясь, заявил, что противостоять обаянию беременных женщин – выше его сил.

– Попробуйте заглянуть в «Прогресс»…

– Да, Михалыч сейчас чаще там околачивается. Подлизывается к будущему начальству, – буркнул мотоциклист и завел двигатель.

Теперь Галина примолкла и только односложно указывала дорогу. Через полчаса они добрались до электростанции, из труб в ночное небо валили густые клубы дыма. Проехав по мосту через Москву-реку, свернули с набережной улицы к воротам. У предприятия пассажирских перевозок «Прогресс» стояла единственная «Волга». Увидев выкрашенные антикоррозийной краской крылья, Галина сразу безошибочно определила:

– Здесь он!

Мирейя и Люба последовали за Галиной в здание автомойки. Рядом с только что вымытыми «буханками» стоял «ситроен» с поднятым капотом. Созерцавшие двигатель таксисты хотели было выпроводить незваных гостей, но стоило Галине и Любе продемонстрировать животы, как водители мгновенно присмирели. Тощий парень с зачесанной поперек лысины последней прядью волос представился начальником ночной смены. Он отвел женщин на склад запчастей и, приподняв брезент, предъявил им троих спящих. Цвет лиц и клокочущий храп не сулили ничего хорошего. Начальник смены торжественно заверил, что это испытание на прочность имеет исключительное значение:

– Весь коллектив «Прогресса» твердо настроен выполнять постановление о вождении в трезвом виде, и Маканина никогда не взяли бы на работу, если бы он не заслуживал полнейшего доверия! Ну, и между нами: кто помешает без пяти минут отцу пропустить стаканчик? Да еще и после рабочего дня.

Галина открыла было рот, но поперхнулась словами. То ли переволновалась, то ли положенный природой срок подошел: у нее отошли воды. Начальник смены сделал шаг назад:

– Зайцев, Шлыков, Смирнов, быстро сюда. Сидоров – к радиостанции, – рявкнул он и тут же перешел к решительным действиям. Пригладив прядь волос, распорядился:

× застелить заднее сиденье микроавтобуса полотенцами;

× отвезти Галину и Любу в ближайшую больницу;

× отправить Мирейю следом на «москвиче»;

× предупредить по радио роддом;

× сунуть Маканина под душ.

От скорости, с которой таксисты выполнили три первых распоряжения, у Мирейи похолодело в желудке. Впрочем, Шлыков, который следовал на «москвиче» за несущимся на бешеной скорости микроавтобусом и по только ему ведомой причине не хотел отставать, доставил ее к воротам больницы в целости и сохранности. Мирейя отнесла в роддом дорожные сумки и ключи от машины, но ее тут же выпроводили. Она увидела Любу в коридоре перед родильными палатами и еще раз попрощалась. Там пообещала, что, как только Маканин сможет ясно соображать и членораздельно говорить, она тут же заставит его позвонить.

Шлыков и Смирнов ждали у больницы и нервно курили. Шел третий час ночи, когда они привезли Мирейю к гостинице «Космос». Заказывать в этот час переговоры с отделом международных связей в ИНДЕР не имело смысла, потому что, когда их соединят, в Гаване закатное солнце уже будет отражаться в окнах опустевшего на ночь офиса.

•Будильник, на котором Мирейя выместила раздражение, скинув с подоконника, замолчал. Шторы открывать не хотелось, в комнате и без того было достаточно светло. Мирейя потерла глаза, больше всего желая снова забраться под одеяло. Зеркало в ванной отразило краткий итог последних часов – сколько ни три глаза, не поможет. Под душем Мирейя запела о следах, которые не читаются в темноте, где звуки и краски не те… Дальше слова она не помнила, так что просто набрала в рот воды, пробулькала мелодию и поперхнулась, потому что зазвонил телефон. Она бросилась в комнату, но звонок оборвался, прежде чем она успела ответить. Чертыхаясь, Мирейя вернулась в ванную, вытерлась. Она удовлетворенно осмотрела себя в профиль, погладила немного округлившийся ниже пупка живот, оделась. Прикрепив к воротничку чистой блузки значок кубинской сборной 1981 года, она поспешила на завтрак.

Глотать, не жуя, и контрабандой выносить из столовой добавку смысла не было, в корпусе для заседаний Мирейя узнала, что члены оргкомитета приходят примерно за четверть часа до начала соревнований. На месте, где еще вчера плакат на польском языке торжественно сообщал о вкладе информатики в борьбу за мир и социализм, уже появился другой – с изображением счетной таблицы на русском языке и призывом к умелому ведению хозяйства. Может, этот нечестный прием был призван поколебать уверенность в себе польских участников?

У игровых автоматов спорили двое юношей из ГДР. Мирейя подумала, не из-за заклеенных ли прорезей для монет они так раздраженно шушукаются, но тут же отбросила эту мысль: в коридоре, ведущем в фойе, какой-то мальчик пытался, запрокинув голову, остановить идущую из носа кровь. Мирейя отдала ему бумажные салфетки, в которые незадолго до этого завернула еду, и, жуя на ходу, прошла в столовую А.

Халина уже ждала ее у большой двустворчатой двери. Из столовой доносился гул голосов и звон посуды, но молодая полька, не обращая на это никакого внимания, затараторила, рассказывая, как вчера заняла второе место в своей возрастной группе:

– Бабаев обошел меня всего на пол-очка, но я на целых четыре очка впереди Эшера. Видела бы ты лицо его тренера, когда объявили результаты…

Худенькая Халина не очень убедительно передразнила немецкого тренера; но Мирейя все равно смогла представить себе, как сощурились глазки Клайнверта в толстых складках кожи.

– Вот увидишь, сегодня я и Бабаева сделаю. Загвоздка в том, что Венгрия сейчас в общем зачете впереди СССР. Они сильно отстали в младших возрастных группах, – трещала Халина. – И не смотри на меня так, я знаю, что еще не вечер. Кстати, про вечер: может, шепнешь на ушко, о чем это вы, взрослые, вчера после ужина так долго совещались? Меня не обманешь, ты явно не выспалась и тренеры тоже.

– Как мило, – рассмеялась Мирейя, – знаешь, я вообще сегодня с огромным трудом встала, но…

Она не договорила. Какой-то тип с бычьей шеей, одетый в костюм, подошел к ним вплотную и заговорил на кубинском диалекте:

– Мирейя Фуэнтес, меня прислали за вами из посольства. Будьте любезны пройти за мной. – Он отошел на два шага и застыл на лестничной площадке.

– Мне надо идти, Халинка, увидимся позже, – попрощалась Мирейя.

– Передавай от меня привет Хулии и Хосе! Так жалко, что вы не можете участвовать, – крикнула вслед Халина.

Соотечественник Мирейи оказался немногословным, и ей удалось вытянуть только то, что он не имеет ни малейшего представления, о каком карантине речь. Полагаясь на защиту красных дипломатических номеров, он вел машину, небрежно откинувшись на спинку сиденья. Только один раз, когда на Садовом кольце справа вдруг вынырнул грузовик, кубинец затормозил, лениво посигналил и вскоре обогнал его. Они пронеслись мимо памятника Дзержинскому, гостиницы «Россия» и Кремля, выехали по мосту на правый берег, где Большая Ордынка, подобно каменной воронке, засасывала движущийся на юг поток автомобилей; чуть не столкнулись с троллейбусом и оставили позади бледно-желтые, блекло-голубые, нежно-розовые и серые особняки, административные здания, городские усадьбы, строительные леса и бывшую церковь. Когда показался сине-бело-красный флаг, созданный Нарцисо Лопесом, Мирейя приготовилась к резкой остановке, крепко вцепившись в дверную ручку. Шофер ухмыльнулся, заметив эту предосторожность, и аккуратно затормозил у посольства Кубы.

Рамон Эспозито Мендес, как следовало из таблички на письменном столе, был атташе по вопросам культуры и спорта. Сперва у Мирейи мелькнула мысль, что шофер с бычьей шеей обогнал ее, поднявшись по черной лестнице, и успел набросить элегантный пиджак, но размышлять об этом было некогда. Атташе сразу начал говорить: она, Мирейя Лоренсо Фуэнтес, квалифицированный специалист и кандидат наук, по-видимому, совершенно забыла, что прибыла в Москву как официальный делегат, а следовательно, представляет Республику Куба и должна вести себя соответственно; вчерашнее путешествие, когда она без сопровождения уполномоченного лица отправилась в пригородные районы и в гаражном поселке общалась с сомнительными элементами, ни в коей мере не отвечает ценностям, за которые ее дедушка умер в тюрьме Батисты, а дядя погиб в борьбе за свободу Анголы; не говоря уже о дурном впечатлении, которое все это произвело на советских друзей. Все сказанные слова сопровождались приветливой улыбкой, и это поначалу ошарашило Мирейю сильнее, чем осознание, что кто-то следил за каждым ее шагом.