Полная версия

Мои драгоценные дни

В назначенный день я возникла у светловского подъезда на полчаса раньше времени. Было по-осеннему зябко, небо хмурилось в предчувствии то ли дождя, то ли раннего снега, дул пронизывающий ветер. Я стала прохаживаться вдоль дома – туда и обратно, стараясь не смотреть на окна первого этажа, чтобы Светлов, если вдруг выглянет, не подумал: «Пришла раньше срока и вышагивает тут мимо моих окон…». Пока дождалась опоздавшую ещё на полчаса Аллу Стройло, продрогла до костей. Наконец она, запыхавшись, показалась во дворе дома на Аэропортовской.

М. Светлов со своей копией – куклой Мальчиш-Кибальчиш. Такой подарок сделали ему к 60-летию артисты кукольного театра. 1963

Мы позвонили в дверь квартиры. Открыл Михаил Аркадьевич. Я как-то неловко стала высвобождаться из пальто – пальцы застыли, и я с трудом расстегивала пуговицы. Глянула в зеркало: моя смуглая физиономия стала и вовсе синюшного цвета. Полезла в сумочку – за румянами. Светлов скептически проворчал:

– Сотри, старуха, тебе не идет. Всё равно что яблоко нарумянить.

Смутилась окончательно. Стерла поспешно со щек румяна – чуть ли не вместе с кожей.

Светлов продолжал не без иронии:

– Там, на кухне, у меня печенье и яблоки – ко мне тут до вас обеих заходили ещё две куртизанки, от них остались, грызите, только яблоки сначала вымойте.

От угощенья мы отказались и вошли в небольшую продолговатую комнату, у левой стены которой стояла тахта, у стены напротив – торцом к окну – письменный стол, между тахтой и столом – кресло. Кажется, был ещё слева у двери круглый стол. Светлов протянул руку за моими листками и кивнул нам – «садитесь». Я присела на краешек тахты, Алла Ивановна – рядом со мной, время от времени толкая меня локтем в бок, дескать, не дрожи.

Перелистав стихи, мэтр отложил листки на письменный стол:

– Вот что, старуха. Я вообще стихи молодых авторов у себя не оставляю, возвращаю, и так полки забиты…

Я с готовностью закивала головой, что означало: да, да, конечно, я понимаю, – и протянула руку, чтобы забрать стихи.

Он отодвинул листки от края стола и пожевал губами:

– Но твои я оставлю. Хочу ещё раз перелистать, друзьям покажу… А теперь ступайте обе, – и с этим он выпроводил нас со Стройло за порог.

Спустя недели две, в конце октября 1962 года, в Большом зале ЦДЛ состоялся вечер начинающих писателей Москвы. Таковых оказалось трое – Оскар Грачев, студент медицинского института, о его стихах говорил поэт-фронтовик, автор популярной в военное время песни «Давай закурим, товарищ, по одной…» Илья Френкель; Леонид Славин, прозаик, оперуполномоченный, представленный писателем-фантастом Владимиром Курочкиным, и аз, грешная, в паре с Михаилом Аркадьевичем.

Недавно в старой общей тетради, в которую мама вклеивала мои первые публикации и отзывы на выступления, обнаружила коротенькую заметку в «Вечерке» (26 октября 1962 года) по этому поводу: «…О произведениях молодых авторов говорили их старшие товарищи по перу. После вступительного слова Н. Панова поэт Михаил Светлов представил собравшимся участницу литобъединения “Московский комсомолец” будущего педагога Татьяну Кузовлеву…» Я была первокурсницей истфака Московского государственного педагогического института.

Светлов вышел к микрофону с той подборкой, которую оставил у себя накануне. Поначалу, охарактеризовав меня как «молодое дарование» и задумчиво добавив, что уверен во мне на сто процентов, начал читать мои стихи. Дошёл до стихотворения «Июль»:

– Царевич мой не миром мазан,Как в нем хохочут…– и, выдержав небольшую паузу, многозначительно и вроде бы с удивлением докончил строку:

– …идола́! – и, повернувшись ко мне, ехидно уточнил: —…и – дала?

Громовый хохот зала. Манипуляция с ударением не обошлась мне дешево.

Но много позже, когда Михаила Аракдьевича уже не стало, вдохновение снова меня подвело. В журнале «Смена» в стихотворении о прощании с зимним Подмосковьем рефреном повторялась грустная строчка: «Ну что же, пора!»

В связи с этим редко кто из коллег, с которыми я общалась, не ткнул меня после публикации в неё носом:

– Что это там у тебя за «жепора»?

Были и еще казусы.

Впрочем, у каждого поэта, наверное, отыщется нечто подобное.

Лет пять назад моя младшая подруга поэтесса Галя Нерпина, обладающая безукоризненным поэтическим слухом, попросила меня прочитать новые стихи.

Я начала с первого, которое лежало в стопке:

– Я иду к тебе слепо, чтобы раны…– закончить я не успела, потому что Галя с недоумением вскричала:

– А при чем тут бараны?!

Мои «бараны» вызвали у неё ассоциацию со случаем из её юных лет.

Поэт Евгений Храмов, руководивший литобъединением при издательстве «Советский писатель», пригласил красавицу Галю на вечер памяти участника литобъединения, писавшего стихи. В разгар вечера выступил товарищ умершего и, желая воздать дань не только памяти, но и уважения многосторонней одаренности друга, начал декламировать:

– Не как алхимик Леонардо…Что случилось дальше с Леонардо, Галя так и не услышала, она выскочила из зала, захлебываясь смехом: кто бы мог подумать, какие, оказывается, трудности с желудочно-кишечным трактом испытывал в своё время великий Леонардо да Винчи…

Тут и я вспомнила, как поэт Олег Шестинский, бывший в конце семидесятых так же, как Римма Казакова, секретарем Союза писателей СССР, опубликовал в «Литературной России» подборку стихотворений, в одном из которых, обращенном к сыну, была строка о том, что время не властно развести «С сыном, нас с сыном». Я показала газету Римме, она тут же выхватила её у меня из рук и помчалась к Шестинскому: «Олег! Кого это ты приглашаешь отправить малую нужду? Между прочим, на улицах за это штрафуют!»

В декабре всё того же 1962 года мне позвонил из «Литературки» известный фотокорреспондент и фотожурналист Михаил Анатольевич Трахман, во время финской кампании и Великой Отечественной войны – специальный военный фотокорреспондент «Красной звезды» и Совинформбюро, – он снимал в блокадном Ленинграде, на Псковском и Белорусском направлениях, в партизанских отрядах. Среди его фоторабот – кадры освобождения Польши и Венгрии. Из всех наград больше всего дорожил медалью «Партизану Отечественной войны». После войны сотрудничал с журналом «Огонек» и с «Литературной газетой». Я часто встречала его фамилию под снимками и в других изданиях.

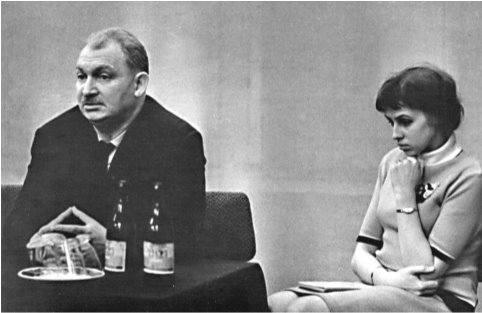

Он сказал, что «Литературка» собирается в рубрике «Мастера учат…» дать несколько снимков широко известных мастеров разного профиля – не только прозаиков и поэтов, но и рабочих – вместе с их учениками. Преемственность поколений. Светлов назвал меня. И я должна прийти по известному мне адресу в назначенный день и час.

Явилась. Трахман был уже там. Они со Светловым начали обсуждать, как построить композицию снимка. Сначала Светлов был усажен в кресло с моими листками в руках, а я – чуть ниже его, сбоку, у его локтя, не помню на чем. Трахману не понравилось: свет из окна падал довольно тускло. Потом мы оба со Светловым были пересажены на тахту. Это меня смутило. Трахман снова прицелился: «Нет, опять не то. Таня, вы слишком напряжены, расслабьтесь!» Легко сказать! Затем Светлов должен был пересесть на тахте вполоборота ко мне, а я – расположиться поближе к нему, «непринужденно» опершись на локоть и повернувшись к Светлову. Поза была неловкой – я оказалась в полулежачем положении. Представила себя со стороны. «Ближе!» – распорядился Трахман. Я чувствовала, как деревенеет тело. Трахман вздыхал. Светлов посмеивался. Я переживала свою угловатость и многосуставчатость. Было ещё не менее десятка всяких пересадок, в результате чего я вообще окаменела. Сжалился Светлов:

– Миша, хватит мучить девчонку и меня заодно. Не устраивай спектакль. Ты уже достаточно нащелкал. Да и пора нам с тобой выпить…

Недели через две появился номер «ЛГ» с фоторепортажем Михаила Трахмана: Светлов, строго углубившийся в мои листки, и сбоку – моё размытое изображение. Текст гласил: «День поэзии – день поэтических мыслей и поэтических поступков, день труда поэтов и поэзии труда, день мастерства. Мастера, причастные высокому искусству своего дела, передают молодости эстафету творчества. И придет день, когда трепет “Гренады” и волнение “Каховки” оживут в строках этой юной начинающей поэтессы, которые сейчас с таким вниманием читает Михаил Светлов…».

* * *За два года моего знакомства с Михаилом Аркадьевичем Светловым, с 1962 по 1964-й, в моей жизни произошло несколько важных событий: в 1963 году я стала участницей 4-го Всесоюзного совещания молодых писателей, после которого меня неожиданно стало разыскивать издательство «Молодая гвардия». Дозвонившийся мне в конце концов редактор отдела поэзии Михаил Беляев раздраженно выговорил: «Где вас носит?! Мы должны со дня на день отправить в производство вашу книгу, а у нас ещё нет даже рукописи. Если через три дня не принесете – книжка вылетит!». Аврал. Конечно, притащила на следующее утро, кое-как «причесав» рукопись. Это был сборник «Волга», вышедший в сентябре 1964 года. В том же самом сентябре я без памяти влюбилась и через пять дней вышла замуж за Владимира Савельева, будущего отца Оли. В том же самом сентябре неожиданно другое издательство – «Московский рабочий» – предложило издать вторую книжку стихов «Россия, береза, роса», выпущенную на следующий год с портретом на обложке и поразившим меня и мужа тиражом в 30 000 экземпляров!

Как мало мы ценим то, что дается в молодости, полагая, что так будет всегда.

Cо Светловым. Мастера учат

Весь сентябрь 1964 года я жила, как на крыльях, не догадываясь о том, что иные крылья уже простерты над удивительным поэтом и необыкновенно добрым человеком Михаилом Аркадьевичем Светловым. С его отзыва о моих стихах начала складываться моя литературная судьба, в которой всё оказалось замешанным на Случае.

Заглянув в последний раз в ЦДЛ, на вопрос «Как себя чувствуете?» Михаил Аркадьевич ответил: «Я чувствую себя ангелом, приехавшим в ломбард за своими крыльями». «А что находят врачи?» – любопытствовал другой коллега. «Талант» – грустно ответил поэт.

Свои крылья он забрал с собой.

Его душа отлетела 28 сентября 1964 года. Отлетела туда же, куда за семь лет до этого умчались два его феерических ангела на двух волшебных велосипедах, оставив в стихах сверкающий промельк. Догнал ли он их Там, Куда был зван и Где был принят? И, если догнал, я уверена, они больше никогда не оставят его одного, вечно напоминая ему о Любви и Молодости.

А со стены Пестрого зала ЦДЛ до сих пор, как в те времена, смотрит на совсем уже других посетителей шаржевый рисунок известного карикатуриста Иосифа Игина, который, по выражению Светлова, его «изобезобразил»: профиль улыбающегося Светлова слит с золотым полумесяцем, повисшим в ночном окне.

Борис Слуцкий – Татьяна Дашковская

«Не забывай незабываемого…»

Эпоха разражалась надо мной,как ливень над притихшею долиной,то справедливой длительной войной,а то несправедливостью недлинной…Б. Слуцкий

Одним из первых, кроме Михаила Аркадьевича Светлова, обратил внимание на мои стихи Борис Абрамович Слуцкий. От него при всей его сдержанности исходила удивительная волна тепла даже при наших мимолетных пересечениях. Он мог, например, неожиданно спросить: «Таня, вас никто не обижает? У вас глаза грустные». Или, увидев меня в синем вельветовом пальтишке, купленном только что в комиссионке за несколько рублей, как бы мимоходом обронить: «Вам идет это пальто». Я смущалась от его, недавнего фронтовика и известного поэта, внимания и оттого, что была ничуть не несчастна: моя семейная жизнь складывалась в любви, и защита была надежная. А грустные глаза – ну, это врожденное, у кого ни бывает…

Немного позднее я узнала, какая жгучая боль жила долгие годы в его душе: он был одним их тех, кто обличительно выступил на писательском собрании 31 октября 1958 года, на котором исключили из Союза писателей СССР Бориса Пастернака за издание за границей «Доктора Живаго»1. Собрание это вел Сергей Сергеевич Смирнов, автор «Брестской крепости». Бориса Пастернака клеймили как предателя Родины, отщепенца и напрямую гнали из страны Борис Полевой, Корнелий Зелинский, Владимир Солоухин, Сергей Баруздин, Анатолий Софронов и даже Леонид Мартынов, стихи которого я любила и люблю. Были в списке и другие мобилизованные партией ораторы. В общей травле лауреата Нобелевской премии голос Слуцкого был по сравнению с другими довольно умеренным по тону. Но – был.

Свидетель того события, близкий к Пастернаку Вячеслав Ива́нов, тогда уже известный лингвист и литературовед, не смогший присутствовать на злополучном собрании, поскольку ещё не был членом Союза писателей, в книге «Перевернутое небо» вспоминает: «Из тех, с кем я дружил, по моим соображениям на собрании должен был быть Борис Слуцкий. Ближе к вечеру (того дня, когда было собрание. – Т. К.) я позвони ему… Слуцкий к Пастернаку относился критически (как, впрочем, и другие поэты военного поколения)…Я надеялся, что стилистические и другие разногласия в тот день не проявятся. Всё вышло по-другому».

Борис Слуцкий и Татьяна Дашковская

В тот вечер Слуцкий показал Ива́нову листок с текстом своего выступления, он обвинил Пастернака в том, что тот «навредил» молодым писателям, которые «только-только начали писать и печатать свои вещи в совсем новом духе, а Пастернак возьми да опубликуй свой роман за границей. «Я не мог с ним согласиться, – пишет далее Вячеслав Ива́нов. – Мы расстались почти враждебно».

«Вы смотрите на жизнь этически, а к ней надо относиться политически» – заметил тогда же ему Слуцкий. И спустя годы так объяснил критику Эмилю Кардину факт своего появления на трибуне: «сработал механизм партийной дисциплины».

Но вполне возможна и другая причина, по которой он, до мозга костей замполит, остававшийся им в душе и после войны, не смог отказаться от выступления, когда его вызвали накануне собрания для разговора в райком партии. Причина могла быть в том, что его двоюродный брат Меир Амит был в то время крупным израильским военным и государственным деятелем, начальником военной разведки и начальником Моссада (http://www.waronline.org/IDF/Articles/personalities/amitmeir/).

Последствия отказа от выступления на пастернаковском судилище в этой ситуации могли обернуться трагически не только для поэта, но и для его близких.

Время ломало многих.

Участие в октябрьском собрании 1958 года Борис Абрамович не мог себе простить до последних дней.

Он словно был запрограммирован на пожизненное чувство вины: так же, если не больше, он мучил себя, когда ушла из жизни его жена Таня.

Борис Слуцкий. 1945

В апреле 1966 года меня приняли в Союз писателей по рекомендациям Евгения Винокурова и Маргариты Алигер (её друзья-ровесники называли Маргариту Иосифовну заглазно «тонконогая Маргарита»). Приемная комиссия заседала в комнате № 8, на втором этаже старого здания ЦДЛ, прямо над парткомом. Мы с мужем ждали результата в Пестром зале, где обычно можно было выпить кофе, водку или коньяк, съесть пирожки или бутерброды. Меня бил нервный озноб. Володя отодвинул свой кофе и встал: «Пойдем. Узнаем завтра». Почти уже вышли на улицу, оглядываюсь – нас стремительно нагоняет Борис Абрамович: «Таня, поздравляю! Единогласно». – «Борис Абрамович…» – только и выдохнула. «Я должен вернуться. Я вышел, чтобы вы не волновались. Заседание ещё не кончилось». И так же быстро пересек холл, направляясь в восьмую комнату.

В то время – в отличие от первых послевоенных лет, когда стихи о войне, как ни странно, печатались скупо, что официально объяснялось необходимостью не оглядываться на прошлое, а в первую очередь призывать к восстановлению страны (!), – многие стихи поэтов фронтового поколения: Наровчатова, Кульчицкого, Гудзенко, Когана, Луконина, Слуцкого, Самойлова, Друниной, Левитанского – мы знали наизусть не меньше, чем стихи знаменитых шестидесятников. Эти стихи цитировались в статьях, на выступлениях, за столиками ЦДЛ.

«Вниз головой по гулкой мостовой / Вслед за собой война меня влачила. / И выучила лишь себе самой, / И больше ничему не научила» – цитировали Слуцкого (добавлю: научила, и очень многому). Цитировали его «Убили самых смелых, самых лучших…», «Кельнскую яму», «Когда русская проза пошла в лагеря…», «Мы все ходили под богом…». Цитировали: «Евреи хлеба не сеют» – так взорвалась в его душе вековая несправедливость и глухота мира к его народу: «Не торговавши ни разу, / Не воровавши ни разу, / Ношу в себе, как заразу, / Проклятую эту расу. / Пуля меня миновала, / Чтоб говорили нелживо: / “Евреев не убивало! / Все воротились живы!”»

Среди моих школьных и более поздних ровесников, и русских и евреев, не сосчитать тех, у кого погибли на войне отцы. А ведь были ещё печи и рвы нацизма…

Увидев однажды мемориал Яд ва-Шем на горе Памяти в Иерусалиме, забыть о жертвах Холокоста уже не сможешь никогда. Обжигающие душу строки Слуцкого обретают там особый жар: только самых черствых, наверное, не пробить чужой трагедией. Я осознала её особенно остро, когда в 2004 году побывала на этой Святой земле с делегацией «Христиане в поддержку мира в Израиле». Это там Яд ва-Шем надиктовал мне: «Прости, Иерусалим, / Моя была бы воля, / Губами бы сняла / С твоих камней слезу. / Здесь вертикаль любви / С горизонталью боли / Образовали крест. / И я его несу…»

Чужой боли не бывает.

Пока жива, – несу этот крест, с его горизонталью и вертикалью, и не оброню, пока жива.

* * *Весна, 1969-й. Борис Абрамович пригласил меня выступить в Театральной гостиной Дома актеров – он вел там раз в месяц «Устную библиотеку поэта». Я сидела, вжавшись в стул, – от слов, которые обо мне говорил Слуцкий, не могла пошевелиться. Поэтому совершенно не запомнила, что он говорил. Как только встала к микрофону – волнение исчезло. После вечера и Слуцкому, и мне надарили много цветов. Переполненная эмоциями, не заметила, как вылетела на улицу, даже, кажется, не попрощавшись с Б. А.

Вечер Т. Кузовлевой в Доме актера ведет Б. А. Слуцкий. 1969

* * *

Как много зависит на литературных вечерах даже от того, в какой последовательности выходят к микрофону выступающие. Иногда случаются жуткие диссонансы.

Переполненный зал Политехнического. Выступают лучшие из лучших. Где-то в середине вечера объявляют великолепного поэта-пародиста Александра Иванова. Зал лежит от хохота. Так продолжается все десять минут его выступления, да и после зал никак не может успокоиться. Следующим объявляют Слуцкого. Он выходит к микрофону и после небольшой паузы негромко начинает одно из своих коронных, трагических стихотворений «Лошади в океане»:

– Лошади умеют плавать,– произносит он. Зал в ответ автоматически – после Иванова – взрывается хохотом.

– Но не хорошо, не далеко…– продолжает Слуцкий невозмутимо.

И снова – хохот.

Лишь к середине стихотворения устанавливается гробовая тишина, переломившая веселье в зале и заставившая вслушиваться в строки Слуцкого.

* * *Никогда не любила писательской фамильярности.

Лето, 1969-й. Стою перед окошком регистратуры в поликлинике Литфонда. Кто-то вставший за моей спиной крепко сжимает двумя пальцами мой локоть. Гневно оглядываюсь. Слуцкий – смеется: «Боже, как она посмотрела на нахала!».

* * *Через год Володя, куривший по три пачки сигарет в день, перенес инфаркт. Ему тогда было 36 лет. Увезли на «скорой» в больницу на улице Саляма Адиля.

После выписки он боялся отдаляться от дома. Я поняла: надо его «расхаживать», надо снять хотя бы на несколько месяцев жилье в Подмосковье, чтобы заставить его преодолеть страх и приучить подолгу ходить на свежем воздухе.

Помог Слуцкий.

Договорился о двух комнатах в двухэтажной деревянной литфондовской даче в Переделкине, выданной когда-то в аренду драматургу Николаю Федоровичу Погодину (Стукалову), в советское время лауреату двух Сталинских премий – за пьесу «Человек с ружьем» и за сценарий фильма «Кубанские казаки», а позднее – Ленинской премии за трилогию «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья Патетическая». До хрущевской «оттепели», как следует из биографических источников, он следовал канонам соцреализма, но в 1955 году неожиданно написал пьесу «Сонеты Петрарки» – о внутренней свободе человека, о независимости его духовного мира от диктата партии, о подлости доносов. То есть проявил себя если не демократом, то по меньшей мере совестливым человеком, что в те времена было неслыханно дерзким, вызывающим по отношению к «линии партии».

Ко времени нашего временного вселения в этот дом хозяином дачи был сын Погодина, Олег Стукалов, автор киносценария по отцовской пьесе «Кремлевские куранты». Жена его, Ольга Северцова, и сын Федя шести или семи лет обитали зимой в Москве и наведывались на дачу по выходным, а летом и вовсе переезжали в коктебельские дачные владения. То есть, по большей части мы да еще три кошки были караульщиками огромного дома, который жил своей одушевленной жизнью, вздыхал и кряхтел по ночам, на втором этаже неожиданно с треском что-то передвигал, но к нам относился вполне лояльно. Меня многое в нем пугало. Да еще входная дверь, ведущая с бокового крыльца в дом, закрывалась на такой хлипкий замочек, что толкни ладонью – сама распахнется. Муж держал на всякий случай под нашей кроватью походный топорик: «Главное, успей меня разбудить, если услышишь, что кто-то дернул дверь».

Часто Олег, будучи в изрядном подпитии, услышав громкий стук в наружную дверь, хриплым барским баритоном кричал нам со второго этажа на первый: «Гоните всех к чертовой матери!».

Кухня была у нас общая с хозяевами. На выходные, когда дом переполняли многочисленные и шумные хозяйские гости, я старалась на кухню выходить как можно реже, тем более что две ветхие согбенные старушки-родственницы что-то беспрерывно там резали, крошили, пекли, запекали, жарили и варили. И всё же однажды, подогревая ужин, услышала, как они дружно осуждают вдову Кеннеди – красавицу Жаклин, давшую согласие на брак с греческим миллионером Онассисом. Одна из старушек, маленькая и костлявая, была особенно возмущена:

– Как она могла? После красавца мужа – за такого уродину?! При чем тут его миллионы! Я бы, хоть озолоти, за такого никогда не вышла! Даже под страхом смерти! Никогда! – и она гордо и сердито вскидывала маленькую седую головку.

К счастью, Онасис к ней не сватался.

Долгие прогулки по переделкинским дорожкам, на которых мы встречали вышагивающего от дома творчества Слуцкого, вошли в наш привычный распорядок.

Слуцким был пропитан воздух. Воздух его полета:

Тот воздух, что способствовал парению,сопротивлялся ускорению.Он меру знал. Свою. Что было сверху —он властно отвергал,и нам свою устраивал поверку,и отрицал, и помогал.Но я дышал тем воздухом. Другой,наверно, мне пришёлся б не по легким,а что полет не оказался легким,я знал заранее,не ожидал покой.Тот воздухто сгущался в ураган,вдыхался трудными глотками,то прикасался ласково к рукамсвоими легкими руками.Вдохнув егои выдохнув егодавным-давно когда-то, на рассвете,я не боялся ничего.Я не боялся ничего на свете!Иногда он примыкал к нашей молодой компании, обраставшей на прогулочном маршруте всё новыми и новыми личностями. Помню солнечный морозный день. Возле дома творчества встретили добродушно настроенного Бориса Абрамовича, приплясывающего на морозе Андрея Вознесенского в изящной кубаночке, удмуртского поэта Флора Васильева, подавленного знакомством с самим Вознесенским, и приехавшего к нам в гости тонконогого Петю Вегина, похожего на раскатанную в ладонях пластилиновую колбаску и подражавшего Андрею даже в походке. Петя шёл, без конца заглядывал в лицо Андрея, без устали цитировал его строки и, видимо, от переполнявшего его вблизи кумира возбуждения весело матерился, иногда почему-то обращаясь при этом не к Андрею, а к молчаливому Слуцкому. После очередного такого обращения Борис Абрамович наконец что-то глухо ответил ему, с явной натугой выговорив бранное слово, отчего всем стало неловко – и за провокатора Петю, и за поддавшегося на провокацию Б. А.