Полная версия

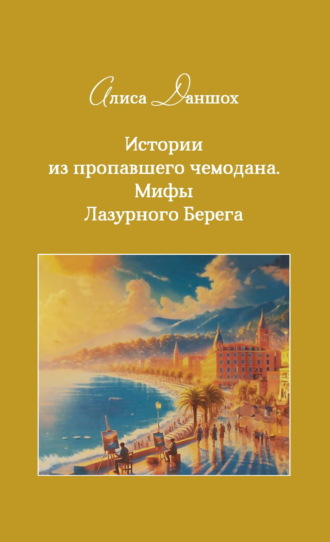

Истории из пропавшего чемодана. Мифы Лазурного Берега

Спасаясь от сарацин, люди уходили в горы. Там они строили убежища, обнесенные высокими толстыми каменными стенами. Такие укрепления получили название «орлиные гнезда». Их архитектурные потомки и через одиннадцать веков украшают современный ландшафт Лазурного Берега. Неизвестно сколько бы еще времени продолжались сарацинские безобразия, если бы не наглое похищение ими прелата Майеля в 972 году. Майель происходил из знатной провансальской семьи, а для местных христиан стал культовой фигурой. Похитители потребовали за прелата колоссальный выкуп. Деньги собрали, священнослужитель вернулся к пастве, а его влиятельный родственник граф Гийом из Арля решил наказать неверных. Он собрал мощную по тем временам коалицию из феодальных нотаблей Прованса и Пьемонта и разгромил противника. Победа принесла графу еще один почетный титул – Гийом Освободитель, а также подтвердила справедливость поговорки «нет худа без добра». Чтобы положить конец столетним бесчинствам сарацин, Провансу пришлось консолидировать разрозненные силы и впервые объединиться под знаменами единоличной власти.

Следующая яркая страница в истории Ниццарского графства была вписана в XVI веке французским королем Франциском I. Этот монарх позиционировал себя как вольнодумец, эстет, либерал, тонкий ценитель женской красоты и изящных искусств, а также отважный воин. Последний пункт вызывает некоторые сомнения, ибо Франциск дважды побывал в плену, откуда его выкупали за огромные деньги. Надо признать, что в его царствование, пришедшееся на эпоху Возрождения, много чего культурного произошло. Построили два шедевра французской архитектуры – Фонтенбло и Шамбор; открыли первую типографию; Рабле написал «Гаргантюа и Пантагрюэль». Перед его шармом и кошельком не устояли ни прекрасные дамы королевства, ни Леонардо да Винчи. А вот военных сил покорить Ниццарское графство не хватило.

Франциск считал, что Ницца, входившая в средние века в состав Прованса, должна вместе с ним перейти его короне. Однако графство придерживалось другой точки зрения и выбирало в покровители Савойскую династию. Возмущенный Франциск вступил в сговор с турками, рассчитывая с их помощью атаковать противника с моря. В 1543 году войска французского короля при турецкой поддержке осадили Ниццу. Повеселился Франциск вволю: порушил, покрушил, попортил, пограбил, да только город не сдался. Он оказал бешеное сопротивление – все жители как один встали на защиту родного гнезда. На помощь мужчинам пришли домохозяйки: они вышли на улицы, вооружившись тяжелыми предметами домашнего обихода. В руках разъяренной женщины валик для стирки белья из прочного оливкового дерева превратился в мощное оружие ближнего боя. Особенно отличилась прачка Катерина Сегюран. Как гласит народная легенда, Катерина выскочила из дома на улицу полуодетая, разгоряченная многочасовой стиркой. В это время мимо проходил отряд турецких наемников, впереди которого шел бравый знаменосец. При виде врага у входа в свое жилище женщина пришла в ярость и изо всех сил ударила инородца со знаменем по голове тем, что держала в руках, – тяжелой деревяшкой. Дальнейшие события людская молва описывает по-разному. В одном из вариантов Катерина не ограничилась ударом валика. Она набросилась на упавшего оккупанта и прикончила его весьма оригинальным способом – перекрыла доступ воздуха чрезвычайно пышной своей грудью. В другом варианте решительная женщина не постеснялась задрать юбки и выставить на обозрение врага обнаженный зад гигантских размеров. Впрочем, обе версии привели к ошеломляющему результату – турки обратились в бегство.

Легенда об отважной Катерине Сегюран родилась не сразу. Она долго вызревала в недрах народного сознания и явилась на свет лишь в начале XVII века. Тут же нашлись неверующие, утверждавшие, что никакой Сегюран вообще не существовало. Однако простой люд, жаждущий героических поступков, реальных или вымышленных, не обратил никакого внимания на людей, лишенных воображения. Литераторы, со своей стороны, поддержали народное героическое творчество. В девятнадцатом веке появилось два произведения, посвященных отважной прачке Катерине. Поэт Андриоли разразился эпической поэмой в духе романтизма в ее честь, а драматург Тозелли воспел подвиг Сегюран в пятиактной пьесе. И, наконец, в двадцатом веке город Ницца решил воздать должное своей героине. Собранных средств хватило на мраморную стелу. Барельеф весьма символично прикреплен к останкам стены разрушенного замка. Памятник открыли 25 ноября 1923 года в день Святой Екатерины. С тех пор ежегодно в этот день члены комитета ниццарских традиций собираются у барельефа, чтобы почтить память отважной мифической жительницы города Катерины Сегюран.

Пикантные подробности героической легенды меня чрезвычайно позабавили. Они напомнили фривольные эпизоды итальянских новелл эпохи Возрождения. А вот монументальная инкарнация воительницы Катерины разочаровала. Авторы барельефа неудачно скопировали образ «Свободы на баррикадах» художника Делакруа. Им не только не удалось передать пафос момента, но они вдобавок лицемерно прикрыли обнаженную грудь героини, а сама она выглядит слишком мелкой и ординарной. С моей точки зрения, им надо было вдохновиться натурщицей, похожей на незабываемую сумасшедшую из фильма Феллини «Амаркорд». Вот это тело! Оно могло бы и подростков соблазнить, и неверных обратить в бегство.

Последовавшие за осадой Ниццы 220 лет отметились в жизни Ривьеры разного рода событиями глобально-местечкового значения. Зато в шестидесятых годах XVIII века произошло нечто, послужившее началом новой эры в истории края. Этим «нечто» стал приезд в Ниццу шотландца Тобиаса Джорджа Смоллетта. В честь него названа одна из центральных улиц города, однако 99,9 % прохожих с недоумением пожмут плечами, если вы обратитесь к ним с вопросом: «Who is this guy?» Так кто же он такой? Зачем приехал в Ниццу? За какие-такие заслуги удостоился улицы имени себя? Итак, кто, зачем и почему.

Английский писатель Тобиас Смоллетт

Г-н Смоллетт (1721–1771) был выходцем из обедневшей шотландской дворянской семьи и зарабатывал на жизнь тяжелым литературным трудом. Он писал сатирические романы в духе своего старшего современника Генри Филдинга, редактировал известные периодические издания и обладал редким даром наживать врагов и недоброжелателей. Он был насмешлив и дерзок, обличал всеобщие плутовство и эгоизм и не верил в доброту человеческой природы. Он самозабвенно высмеивал слабости, недостатки и пороки людей, не щадил ни себя, ни друзей, ни тем более всех остальных. Ему удалось перессориться и переругаться со всеми, что, впрочем, не мешало печататься и пользоваться успехом. То ли склочный характер, то ли неблагоприятный островной климат, то ли то и другое вместе взятое основательно подорвали здоровье автора популярных саркастических романов, статей и эссе.

Легочный недуг заставляет сорокадвухлетнего Смоллетта покинуть родину, променяв дожди и туманы на южное солнце и ласковое море. Весной 1763 года писатель приезжает в Ниццу и, с точки зрения окружающих, публично демонстрирует свое безумие. Ежедневно Тобиас появляется на берегу моря и погружает тело в холодную майскую морскую воду. Редкие прохожие с изумлением смотрят на человека в воде, осуждающе покачивают головами и говорят друг другу: «Больной, что ли? Наверное, англичанин…» И они не ошибаются. Самое интересное, что, вопреки прогнозам местных врачей, Смоллетт не только не умирает, но ему становится лучше, о чем он сообщает в письмах к знакомым. Укрепив здоровье, Тобиас делится чувствами в «Письмах из Ниццы о Ницце и ее окрестностях», а затем в 1766 году появляются его «Путевые заметки о путешествии по Франции и Италии».

Достоверно известно и документально подтверждено, что на читателей сильнейшее впечатление произвело описание целительного воздуха Ниццы: «…сухой, тяжелый и эластичный, [он] подходит многим, кто страдает нервами, проблемами кровообращения…» Многие поверили писателю и стали зимой менять неуютный Альбион с его сыростью, дождем, ветром и слякотью на приветливую мягкую погоду Итальянской Ривьеры. Частенько они собственным примером подтверждали известное мнение, что «даже умирать легче в солнечную погоду». Во всяком случае, сотни англичан обрели вечный покой на кладбищах Лазурного Берега.

Оценивая заслуги иностранцев в раскрутке Лазурного Берега, можно сказать, что Тобиас Смоллетт своими морскими купальными экзерсисами и их описаниями заложил первый камень в строительство курортной Ниццы, ставшей в девятнадцатом веке одной из европейских здравниц. После многовекового перерыва бальнеотерапия вновь вошла в моду. Врачи вспомнили, что римские императоры для поддержания здорового тела и такого же в нем духа повсюду принимали ванны с морской и минеральной водицей, и стали советовать всем пациентам следовать их примеру. Если благотворное влияние морских погружений писатель Смоллетт испытал на себе, то для его знаменитого соотечественника купание в том же Средиземном море закончилось трагически. В 1822 году друзья-поэты Шелли и Байрон отправились на Итальянскую Ривьеру принимать морские ванны. 8 июля, не дожив месяц до тридцатилетия, Перси Биш Шелли утонул. Джордж Гордон Байрон был потрясен гибелью друга и отбыл в Грецию, где, сражаясь за свободу братского народа против турецкого ига, умер от малярии. Увы, бальнеологические эксперименты не укрепили организм Байрона, он не справился с инфекционным заболеванием, а поэта Шелли они довели до летального исхода.

Другое дело век двадцатый, особенно после Второй мировой войны. Принимать морские и солнечные ванны стали все, что, естественно, привело к росту количества несчастных случаев на воде. В списке погибших на Лазурном Берегу появилось имя всемирно известного французского архитектора Ле Корбюзье. У него был небольшой и очень оригинальный домик в местечке Рокебрюн по соседству с Монако, и он совершал ежедневные длительные заплывы.

Однако вернемся в предыдущее девятнадцатое столетие, когда узкая тропинка, протоптанная Смоллеттом в Ниццу, превратилась в широкую дорогу, по которой неоднократно проезжала королева Виктория со своей многочисленной свитой. Позволю себе еще раз вернуться к очерку Александра Куприна «Лазурные берега». В этом отрывке выбор коронованной долгожительницы вызывает у писателя недоумение: «Ницца – это сплошное человеческое недоразумение. И Юлий Цезарь, и Август, и, кажется, Петроний избегали этого болотистого, зараженного малярией места. В Ницце они держали только рабов, гладиаторов и вольноотпущенников. Сами же они жили в Симье или Фрежюсе, где… создали прекрасные цирки, такие прочные, что до сих пор время не может их изглодать.

Потом произошла довольно глупая история. Покойной английской королеве Виктории почему-то приглянулось это болото, и тотчас же английский снобизм, русское обезьянство, шальные деньги американцев и вечная лакейская услужливость французов сделали из Ниццы модный курорт».

Скульптура на въезде в аэропорт Nice-Cote d’Azur. «Le voyayer», скульптор Max Cartier

Сегодня Ницца не только модный город-курорт, не только коммуна в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег, но и административный центр департамента Приморские Альпы. Ницца – пятый по величине город Франции с отлично развитой инфраструктурой, она по праву считается столицей Лазурного Берега. Но кому все-таки мы обязаны названием «Лазурный Берег»? Оказывается, впервые Французская Ривьера была представлена этим словосочетанием в заглавии литературного произведения. В 1887 году поэт и писатель Стефан Льежар опубликовал роман «Лазурный берег». Его действие разворачивалось на побережье от Сен-Рафаэля до Ментона, то есть практически от Марселя до границы с Италией. «Polyglott» – весьма уважаемое современное издательство, которому можно доверять, – утверждает, что многим читателям того времени захотелось увидеть место действия собственными глазами. Они не поленились, приехали, пленились и включили сарафанное радио, чтобы все узнали, как хорошо на Лазурном Берегу.

О достоинствах романа судить не берусь, ибо его не читала, но вклад писателя Льежара в развитие туризма в этом регионе Франции трудно переоценить. Мне кажется, что автор, уроженец здешних мест, безусловно заслуживает внушительного монумента в столице курортного государства Лазурный Берег. Он мог бы прекрасно смотреться возле здешнего аэропорта Nice Cote d'Azur. Однако местные власти достойному памятнику литератору, обессмертившему Французскую Ривьеру, предпочли странную фигуру из огромных кусков-блоков невыразительного серо-грязного не то камня, не то бетона, опутанную колючей проволокой. Каждый раз, оказываясь в Ницце, я недоумеваю: почему меня встречает-провожает эта неприятная скульптура? Что хотел нам сказать автор сего уродливого творения? Чем руководствовались административные власти, выбрав подобное и выставив его на интернациональное обозрение? Пытаясь разгадать таинственный посыл монументалиста, я пришла к выводу, что несуразное создание пытается нас предостеречь: «Здесь все дорого! Видите, я в железных материальных путах. Бесплатно тут можно сделать только селфи на фоне моря и гор. Достаточно ли вы кредитоспособны, выбрав для отдыха нашу Ривьеру?»

Не исключаю, что предостережение еще серьезней и речь идет о вещах нематериальных, более глубинных, не бросающихся в глаза. А что если «железный человек» хочет сказать: «Будьте осторожны! Кроме пейзажей, здесь все придуманное и ненастоящее. Вы должны знать, что Лазурный Берег – это самый успешный миражный проект XIX–XX веков. Он задуман волшебницей Фата-Морганой, а для реализации амбициозного плана была создана эксклюзивная многопрофильная мастерская. Пейзажных красот и благоприятных условий было недостаточно для долгоиграющей иллюзии. Мираж нуждался в соблазнительной содержательной начинке, в мощной рекламе и основательных капиталовложениях. Приглашенные творцы мифоместа разделились на три группы. Писателям, поэтам, журналистам, художникам поручили интеллектуальное наполнение. За финансовое обеспечение отвечали предприниматели, банкиры, строители и авантюристы. И, наконец, рекламой занялись люди состоятельные, влиятельные, знаменитые, просто известные, коммерсанты всех мастей и очень доверчивые потребители. Собственно говоря, именно на них проект и был рассчитан. Ведь «обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад»».

Я, как человек честный, рядом со странной скульптурой поместила бы все же указатель: «Добро пожаловать в страну Мифляндии “Лазурный Берег”!» А пока подобной надписи нет, я возьму на себя смелость предложить вам, дорогой читатель, пройтись по выбранным мною здешним мифоместечкам, где и со мной приключались разного рода истории.

История вторая

Про Монако

Из-за пропавшего багажа я невзлюбила Монако с первого же дня и первого взгляда. Однако с присущим мне чувством справедливости (какое странное заблуждение!) и объективности ради я попробую разобраться в ситуации, тщательно проанализировав ее со всех сторон. Хотелось бы понять, почему крошечная территория Лигурийского побережья кажется мне не самым удачным продуктом экстракорпорального оплодотворения. Что не так с дитятей Фата-Морганы и древнего рода Гримальди – княжеством по имени Монако? Все в нем мне виделось и видится надуманным, а оно само – плохо вписывающимся в окружающий пейзаж побережья у подножия Приморских Альп. Я не одинока в критической оценке княжества. Например, один из самых популярных путеводителей в мире «Rough guide» пишет: «Уродств на Лазурном Берегу много, но ни одно из них… не может сравниться с Монако».

Возможно, все дело в странной энергетике данного места, и ей мы обязаны тем, что здесь люди либо выдают либо пытаются выдать себя не за тех, кем являются на самом деле. Одни делают вид, что при больших деньгах, другие же, наоборот, всячески преуменьшают свои материальные возможности. В Монако все и вся приобретает оттенок условности и относительности, и такому положению вещей чрезвычайно подходит слово-паразит «как бы». Здесь – как бы государство, как бы престиж, как бы бизнес, как бы развлечения с удовольствиями, как бы красивая жизнь… Здесь одно шоу сменяет другое: «Формула-1», ярмарка яхт, спортивные турниры, благотворительные балы и обеды, научные и экономические конгрессы, дорогостоящие свадьбы, юбилеи и вечеринки, собирающие разного рода и возраста тусовки. Здесь все поневоле участвуют в ярмарке тщеславия, гламура и призрачного благополучия, в основе которого частенько лежат сомнительные махинации.

Однако если вспомнить историю Монако, то удивляться не приходится, потому что первое упоминание фамилии Гримальди в конце XIII века связано с грандиозным обманом. В те далекие средневековые времена Европа развлекалась крестовыми походами, феодальными распрями и религиозными войнами. Интересующая нас территория принадлежала тогда Генуэзской республике, в которой шла кровавая гражданская война. Население раскололось на две непримиримые партии – на гвельфов и на гибеллинов. Первые были на стороне Папы, а вторые поддерживали императора Священной Римской империи. Согласно легенде, отважный воин и убежденный гвельф из рода Гримаульди (впоследствии для благозвучия Гримальди) в 1297 году переоделся монахом, проник в крепость гибеллинов и под покровом ночи открыл ворота своему кузену, приплывшему с вооруженным отрядом на корабле к скале, на которой обосновалась крепость. Ясное дело, она пала к ногам предателя и его сообщников. Впоследствии этой скале была оказана большая честь – на ней возвели дворец князя Монако.

В конце XIII века смелый поступок, построенный на коварном обмане, принес Франческо Гримаульди и его клану неплохие политические и финансовые дивиденды. Надобно отметить, что гвельф Франческо принадлежал к знатному, влиятельному и небедному генуэзскому роду. Как тогда было принято, благополучие семьи проистекало из торговой и банковской деятельности. Гримаульди вырвались в первые ряды благодаря госслужбе. Предок Франческо дважды занимал пост консула в Генуе, что поспособствовало успеху клана. В 1308 году теперь уже Гримальди выкупили у Генуи упомянутую ранее скалу, которая во времена древних греков стояла на земле, именуемой «Монаикос». Фонетические изменения, совершавшиеся на протяжении веков, выкинули из середины названия букву «и», а конечное «с» проглотили. Таким образом и получилось «Монако».

Обосновавшись на скале, предприимчивые Гримальди все у той же Генуи откупили соседние земли – Рокебрюн и Ментону. Наличие земли позволяло владельцу получить титул, что и произошло. Постепенно скромные бароны произвелись в маркизы, потом прошли в графья и, наконец, в XVII веке обзавелись княжеским званием. Взгромоздившись на скалу, Гримальди стали пользоваться своим положением: «высоко сижу, далеко гляжу», что позволяло им контролировать море и сушу в пределах видимости. Согласно феодальному кодексу, монаикосские Гримаульди не брезговали ни грабежами, ни пиратством, ни поборами. Они брали пошлину за проход, за проезд и за проплыв мимо своих владений. Впрочем, они ничем не отличались от прочей знати своего средневекового времени.

Надо отметить, что из трех ветвей рода Гримальди – генуэзской, испанской и французской – первая оказалась самой удачливой. И это несмотря на то, что мужская линия наследования неоднократно прерывалась. Когда подобное происходило, для сохранения родового имени, денег и власти мужья брали девичью фамилию жены, то есть Гримальди. Именно таким образом генуэзской ветви и удалось добраться до наших дней. Титул принца был получен генуэзцами позже, чем их родственниками из Прованса, зато они до сих пор рулят собственным государством. Трудно сказать, чем обусловлено везение монегасских принцев (монегаски – коренные жители Монако). Возможно, оно связано с правильным использованием генетического наследства мудрого пращура консула. А может быть, они легче и быстрее других приспосабливались к обстоятельствам и шли на компромисс. Однако факт остается фактом: они выживали во все времена и под протекторатом разных властных структур. Они не потерялись ни при испанской экспансии, ни под французами, ни под королями обеих Сицилий. Неоднократно их владения аннексировались, но каким-то непостижимым образом все возвращалось на круги своя.

Сегодняшним процветанием Монако в первую очередь обязано женщине по имени Каролина – представительнице младшей ветви королевского дома Бурбонов. Она вышла замуж за князя Флорестана, чья военная карьера не слишком удалась. Он был поклонником веселого и беззаботного времяпрепровождения, любил вокал и не отказывал себе в удовольствии публично распевать модные арии. Этот факт позволил насмешникам называть княжество «опереточным государством». Дела в Монако к середине девятнадцатого века шли из рук вон плохо, особенно после перехода восставших территорий (Рокебрюн и Ментона) под покровительство Савойского королевского дома. Мятежники перестали платить дивиденды, получаемые от доходов с цитрусовых плантаций, что окончательно подорвало бюджет Монако. Я не очень понимаю, как урожай лимонно-апельсиновых рощ мог покрывать большую часть расходов пусть маленького, но все же государства. С другой стороны, бывшая советская республика Грузия – неплохой пример мандаринового благоденствия.

По отзывам современников, князь Флорестан был симпатичным человеком и нерадивым правителем. Подданные считали его человеком легкомысленным и безответственным. Однако один мудрый поступок он все же совершил: он переложил на жену Каролину ведение дел в кризисной ситуации. Она оправдала доверие и предложила поправить дела, открыв в Монако казино, ведь во все времена игорный бизнес приносил владельцам большие и легкие деньги. Блестящую идею поддержал сын Карл, который в скором времени сменил отца на княжеском посту. Его правление с 1856 по 1891 год стало золотым веком для страны в прямом и переносном смысле. При нем казна наполнилась до краев, что позволило возобновить чеканку золотых монет, теперь с изображением профиля князя-благодетеля. Взойдя на престол, Карл первым делом подписал указ об открытии казино.

Казино Монте-Карло

Игра началась, но не хватало капитала для привлечения денежных участников азартного увлечения. И тут Карлу, а вместе с ним и всему княжеству повезло. Великий авантюрист, отважный боец и уроженец Ниццы Джузеппе Гарибальди подлил масла в огонь национально-освободительной борьбы в данной части Европы. В результате крупной многосторонней военно-политической интриги Савойскому королевскому дому с помощью Наполеона III и гарибальдийцев удалось изгнать со своей территории австрияков и объединить вольнолюбивые города и веси в единое Итальянское королевство. В знак признательности и в качестве благодарности Франция получила поистине королевский подарок: она обрела то, о чем мечтал и за что боролся Франциск I, – Ниццу и все земли до самой Вентимильи. С точки зрения Гарибальди, это был не подарок, а аннексия его родины. Зато в Монако ликовали: Ментона и Рокебрюн лишились независимости и вернулись в состав княжества. Гримальди не растерялись и воспользовались ситуацией. За приличную мзду и обещание построить удобную дорогу Ницца – Монако они продали строптивые земли Наполеону III. Вторая империя обязательства свои выполнила и даже перевыполнила: и деньжата выплатила, и аж две дороги построила – одну железную, а другую обыкновенную, для проезда всего остального транспорта.

Новоиспеченный князь Карл III в прямом и переносном смысле крутанул колесо Фортуны. Во-первых, он узаконил в Монако азартные игры, запрещенные во Франции. Во-вторых, он сделал ставку на Франсуа Блана – очень темную деловую лошадку, не совсем чистую на все четыре копыта. Знаток азартного дела, г-н Блан, родившийся в маленькой провансальской деревушке, стал доверенным лицом князя и с братом-близнецом приступил к реализации грандиозного бизнес-проекта по обогащению как себя, так и государства. Он основал существующее до сих пор «Общество морских купален», которое занялось строительством. В небывало короткие сроки «Общество» построило новый город, и князь разрешил в названии града использовать его имя. Таким образом, в Монако появился Монте-Карло, а по-нашему – «Гора Карла», ставшая элитным оазисом для любителей красивой жизни.

Главная достопримечательность Карловой горы – площадь Casino, украшенная дворцом, которому подошло бы название «Искушение азартом». Он построен в 1878 году по проекту Шарля Гарнье, создателя парижской Гранд-опера, а потому выглядит затейливо и рококошисто. Если стоять лицом к дворцу, то справа вы увидите «Hotel de Paris». В его знаменитом «American Ваг» за столиками сиживали самые громкие имена светско-культурной хроники двадцатого века. В «Cafe de Paris», что напротив пятизвездочной гостиницы, можно присесть на любое угодное душе время. Не спеша потягивая напиток, с ценой которого ваш кошелек готов примириться, можно с любопытством разглядывать праздно текущую мимо разноликую людскую толпу.