Полная версия

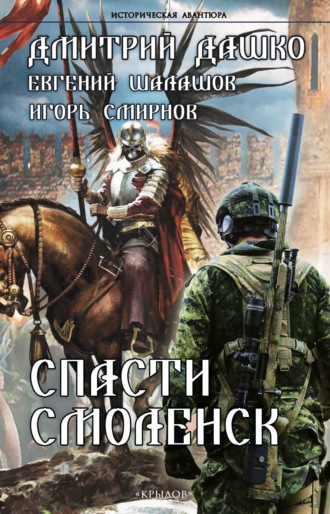

Спасти Смоленск

Отряд же продолжил движение вперёд, может, чуть медленнее. Воднев не переставал мониторить окрестности с высоты полёта беспилотника.

Прежде Денис не сильно задумывался, что такое заимка. А теперь увидел её наяву. Обнесённый высоким забором, частоколом, по сути, двухэтажный деревянный дом. Вторая заимка оказалась и в самом деле поменьше, чем первая.

– Ну что, вроде приехали? – спросил Павленко весело, ни к кому конкретно не обращаясь.

– Давай-ка я с командиром по рации свяжусь. – Морошкин повернул верньер, прибавляя громкости. Держа аппарат в пятерне, подул в решётку микрофона.

– Раз, раз! Морок вызывает Дундича! Морок вызывает Дундича! Ответьте!

– Ты вовремя, Андрей! – сразу откликнулся на том конце канала Дёмин. – Что у вас? Груз доставили до места?

– Так точно, доставили! Что дальше делать? Расконсервацию? – играя желваками, Морошкин покосился на слушавшего разговор Павленко.

– Отставить расконсервацию! – пророкотал в динамике голос Дёмина. – Вы здесь нужны. Срочно! Воднев большой обоз ляхов засёк. Нужно брать. Другого такого шанса долго может не быть!

– Вас понял, вас понял! – голосом робота откликнулся Морошкин.

– Место укромное, надёжное? – продолжал греметь в динамике Дёмин.

– Да!

– Тогда оставляйте груз там – и срочно сюда!

– Слышал? – Морошкин зыркнул глазами на Павленко, убирая рацию в кармашек куртки.

Тот кивнул. Дескать, принято. Исполним в лучшем виде.

Контейнер втащили в летний сарайчик – или, скорее всего, это был лишь навес для скота. Если судить по тем грудам навоза, что скопились внутри. И пахло соответственно. Уж на что бойцы спецназа были привычны ко всяческим ароматам, но даже им приходилось дышать через рот.

– Ага, вот сюда, – командовал Морошкин Павленко и Михаю, с трудом удерживавшим гладкий, без ручек, «чемодан» в руках.

– Скользкий, гад, – ругался Денис. – И тяжёлый! Они там, «другие», – он недовольно покосился на Михая, – у себя – что, силой мысли его двигают? Хоть бы какую хрень присобачили, чтоб было за что цепляться!

– Так! – покрикивал не обращавший внимания на их кряхтенье Морошкин. – Давай, к этой куче! И присыпать! Самое то, в дерьме-то! Органика! Воднев говорил, что органика для этих «зародышей» – лучший материал!

– Органика, – пробурчал под нос Павленко. – И чего постоянно в это самое дерьмо влипаем?! А главное – его здесь столько, что как на дрожжах попрёт.

Глава 8

Высмотренная глазами «птички» вереница как из простых крестьянских телег, так и крытых возков – не была рядовым обозом. Во-первых, самих транспортных средств (не считая лошадок) насчитывалось за три десятка, во-вторых, на охрану не поскупились. Вряд ли с таким пышным эскортом будут сопровождать какую-нибудь незначительную ерундовину.

Заложенная в «Кречет» программка распознала с дюжину легендарных «крылатых гусар» в полном облачении, что следовали в авангарде и арьергарде. Кроме «тяжиков», имелась и конница полегче – пара дюжин панцирных казаков в длинных синих кафтанах и высоких шапках с красной опушкой.

Если прибавить к кавалерии восседавших на телегах мушкетёров в «мегерках» и выцветших на солнце долгополых жупанах, упомянуть возниц (наверняка при каждом имелось хотя бы завалящее оружьице – не пистоль, так сабля), супротив отряда Дёмина выступало приличное войско – почти сотня бойцов явно не робкого десятка.

Придётся «раскулачивать» незваных гостей земли русской, и без крови не обойдётся. Поляки известны горячим нравом и особым шляхетским гонором, сами по себе лапки не подымут, сражаться станут не за страх, а за совесть.

Можно было бы «закидать» противника… нет, не шапками, а гранатами (и ручными, и из гранатомётов и подствольников), но… и лошадкам достанется, и груз можно попортить. Да и неплохо бы посмотреть, как пройдёт боевое крещение его разношёрстная армия, в которую влилось подкрепление от Данилы свет Егоровича. Ему с этими людьми ещё Смоленск защищать… Надо проверить, чего стоят в бою эти солдаты семнадцатого века.

Хуже всего, что организовать грамотную засаду по всем правилам военной науки не получилось. Придётся несколько сымпровизировать. Да и фора вышла небольшая – минут через тридцать передовые всадники дозора достигнут места, где расположился «сербский» воевода и его лоскутный отряд.

Не считая спецназовцев, под крыло «Дундича» встало уже с четверть сотни стрельцов. Ну и Михай впридачу.

Тот, когда узнал, что можно поживиться с обоза, аж загорелся. Даже не подумал, со сколькими противниками придётся иметь дело. Блеск злата, серебра и драгоценных цацек – он такой, крышу напрочь сносит.

Дёмин прикинул: организовать засеку они успеют – по команде в нужный момент обрушат перед головной и позади хвостовой части обоза деревья, преграждая дорогу. Потом стрельцы вмажут из пищалей, сшибая доступные мишени. Спецназовцы возьмут на себя тех, кто представляет наиглавнейшую опасность – «крылатый гусар» всё равно что танк, не каждый выстрел из «карамультука» семнадцатого столетия пробьёт тяжёлую броню.

А чтобы совсем запутать ляхов, первые выстрелы будут произведены из «винторезов». Это, конечно, только в кино винтовки и пистолеты с глушителями «пшикают» не громче флакончика с дезодорантом, а в реале всё куда громче, но всё равно будет достаточно эффективно.

Три-четыре залпа из «винторезов», потом «бабах» из пищалей, а затем… затем в ход пойдут луки со стрелами. Да-да, обычные луки. У многих стрельцов они тоже в ходу, учитывая, как долго порой нужно перезаряжать их огнестрельное оружие. С небольшой дистанции утыкают врага стрелами, как подушечку для иголок.

И только после ураганного обстрела – короткий и такой же ураганный бросок с бердышами и саблями наперевес.

Выцелив первую мишень – усатого красавца-гусара, восседавшего на роскошной кобыле, Дёмин дождался, когда перед тем с треском свалится кряжистое дерево, отрезая путь, досчитал до трёх, с некоторым наслаждением отметил замешательство на породистой физиономии гусара, а потом плавно надавил на спусковой крючок.

Пуля вошла в левый глаз наездника, забрызгав кровью лицо.

Рядом хлопнули ещё несколько выстрелов, отправляя пули из дозвуковых боеприпасов навстречу жертвам.

С лошадей грузными мешками попадало с пяток гусар – кажется, кого-то прошило насквозь и зацепило всадника, скачущего за ним.

Второй и третий залпы собрали не менее богатую жатву. Гордость польской нации – свирепые и несокрушимые «крылатые гусары» расстались с жизнью за считанные секунды, не успев осознать, откуда прилетела жалящая смерть.

– Огонь! – отдал распоряжение стрельцам Дёмин.

Те оказались ребятами дисциплинированными. Грянул залп. Два с лишним десятка пищалей, укреплённых на упёртых в землю бердышах, окутались клубами едкого дыма, вызвав этим неодобрение у спецназовцев. Жжёный порох, конечно, обладает специфическим и по-своему приятным для мужского обоняния запахом, но когда его много – удовольствие ещё то. Да и видимости и не прибавилось.

К счастью, ветер быстро разогнал клубы дыма.

В этот же момент началась беспорядочная пальба со стороны обоза. Палили преимущественно мушкетёры, ведь почти вся кавалерия только что приказала долго жить. Стреляли беспорядочно, во все стороны.

Где-то зачиркали пули, ломая и разнося в щепки тонкие деревца и свисающие ветки. Кто-то из стрельцов ойкнул, осел на землю – зацепила шальная пуля.

Дёмин бросил на него короткий взгляд: вроде ничего серьёзного, попало в руку, кость не задета – вон с какой яростью стрелец сжимает и разжимает кисть.

Пришёл черёд более архаичного оружия. В мушкетёров полетели стрелы. Как бы хорошо ни целились стрельцы, всё равно под раздачу попали и ни в чём не повинные коняшки. И любое такое попадание вызывало у Дёмина приступ острой боли: каждую из лошадей он мысленно уже записал в трофеи.

Колчаны опустели быстро, гораздо быстрее, чем успели перезарядиться польские мушкетёры.

– В атаку! – крикнул Дёмин и побежал первым, вращая в воздухе вытащенной из ножен саблей.

Навстречу ему уже спрыгивал толстый, красномордый «жолнеж», причём этот самый «фейс» красного цвета никоим образом не выдавал в противнике уроженца другой нации. Не будь на нём синего кафтана и шапки-мегерки, Дёмин признал бы в стремившемся наперерез враге мужика из какой-нибудь Рязанщины или Вологодчины. Даже убивать его не хотелось.

Но… славянин пёр на славянина.

Они сшиблись в яростной сабельной схватке. Зазвенела сталь.

Несмотря на грузность, фехтовать мушкетёр умел. Грамотно отводил все выпады Дёмина и разик умудрился едва не полоснуть ему по руке. Подполковник почти чудом увернулся от клинка, отсвечивающего на солнце фиолетовым.

Поляк по инерции проскочил чуть вперёд, слегка раскрылся и позволил сабле Дёмина с треском разрывающейся ткани войти между рёбер.

«Воевода» быстро выдернул окрасившийся в багровое клинок. Оставлять позади раненого противника не стоило, поэтому сабля полоснула по толстой шее поляка. Отделить голову от туловища не отделила, но после такого не живут – об этом свидетельствовал обширный опыт спецназовца.

Дениска орудовал поблизости, страхуя командира. На одну саблю он не полагался, зажимая в левой руке нагревшуюся рукоятку «Грача». Правда, в ход пистолет пускал совсем уж в крайнем случае, но такие оказии случались за время короткой схватки неоднократно. То хитрый лях, спрятавшийся за одной из телег, выскочил как будто из табакерки и едва не пришил Михая (только пуля Дениски успела немножечко раньше), то пришлось на бегу устраивать прореху в строе спешившихся казаков, которых не зря называли «панцирными».

Сабля тоже не знала покоя. Высокий рост делал Павленко в сравнении с приземистыми поляками почти великаном, а это, как известно, большое преимущество в фехтовании.

Морошкин действовал не так сноровисто и быстро, как Дениска, предпочитая прямолинейной сшибке продуманную стратегию. Почти всегда заставлял противника ошибиться и только после этого наносил один аккуратный, но смертельный удар. Интуиция помогала майору находить бреши в обороне любого противника, будь тот хоть трижды опытным бретёром, прежде не ведавшим поражения.

Свешникова Дёмин не видел, но знал, что под крылом Воднева историк точно не пропадёт. «Кержач» не позволит темпераментному учёному пороть ненужную горячку и вытащит из любой беды. С ним тот и в огне не сгорит, и в воде не утонет.

Собственно, так оно и было. Умелая рука Воднева не раз и не два отводила беду от буйной головы научного авторитета. Пожалуй, из спецназовца мог бы выйти телохранитель высшего разряда, хоть прямо сейчас в охрану президента.

Что касается стрельцов, те находились в своей стихии. Бердыш – штука серьёзная, можно орудовать и как топором, и как копьём при необходимости. А если между затором из телег и лесом вдруг становилось тесно, так всегда можно перехватить острую сабельку. И в сабельной рубке стрельцы тоже знали толк.

Однако не всем сегодня везло. Имелись потери среди стрельцов, и далеко не шуточные. Как и предполагалось, поляки не собирались задёшево продавать свою жизнь. Бились отчаянно, от души, ничего не боясь, смело кидаясь в безрассудную схватку.

Этот противник был достоин уважения. И пусть принял католическую веру, но всё же оставался своим братом-славянином. Жаль, что законы истории поставили его на противоположную сторону.

Наверное, взаимоистребление длилось бы ещё долго, пока кто-то из ляхов вдруг не вскинул руки и не попросил пощады. Остальные как будто только и ждали этого возгласа, боясь оказаться первыми. Теперь же словно плотину прорвало.

– Пан, милости прошу! – завопил панцирный казак, с которым едва не сцепился Дёмин, уже прикидывавший, каким манером отправит поляка на тот свет. – Пощадите!

Люди устали убивать, насытились кровью и с облегчением остановили этот процесс.

– Войник Андрей, – позвал Дёмин, почему-то зная, что Морошкин услышит его и сразу окажется рядом.

Тот возник словно из ниоткуда.

– Слушаюсь, господин воевода.

– Позаботься о раненых и пленных, – велел подполковник. – Через десять минут жду с докладом. Ну, а я пока пойду взгляну, что тут нам бог послал. Авось и впрямь что-то полезное.

Примерно половину телег занимали мешки с зерном: рожь, пшеница, овёс. Четыре телеги были загружены неотбелённым холстом. Что ж, тоже штука полезная. Правда, что он будет делать с холстом, Дёмин представления не имел, но решил, что что-нибудь да придумает.

На двух телегах поляки везли изделия местных кузнецов – подковы, топоры. Вон, даже необработанные крицы[6]скверного болотного железа прихватили.

Кое-какие трофеи вызывали оторопь. Ну скажите, зачем полякам старые крестьянские тряпки – куски мужских рубах и обрывки женских сарафанов?

«Основательные ребята, – подумал Дёмин, покачав головой. – Ничем не брезгают, сволочи!».

Но потом до него дошло. Это же корпия! Ваты ещё не придумали, а раны обрабатывать надо. На Руси для этого использовали мох-сфагнум, а в Европе раздирали старые тряпки, «выщипывая» из них нитки.

Да, в обозе было много полезных вещёй, но к сокровищам можно было отнести телегу, заполненную серебром. Здесь лежали сваленные в груду переплёты старинных книг, в серебряных окладах с полудрагоценными камнями. Были серебряные сосуды-кубки, какие-то широкие тарелки, ложечки, изящные вещицы в форме храма и много ещё такого, о чём подполковник не имел представления. Одна беда, что всё это было изодрано и исковеркано не то каблуком, не то рукояткой сабли.

«И что со всем этим делать?» – задумался Демин, а потом успокоился, решив показать это сведущим святым отцам. Ежели скажут, что нужно вернуть владельцу – так он и сделает, а нет, так и самим пригодится, для благого дела.

Свешников как-то говорил, что для выкупа из татарского плена великого князя Василия во всех русских церквях были собраны и перелиты серебряные сосуды. А тут не какого-то князя выкупать, а за свободу сражаться!

О, упомяни Свешникова, и тот сразу нарисуется собственной персоной.

– Пойдём, что покажу, – поманил учёный.

Он подвёл Дёмина к одной из телег, мимо которой подполковник равнодушно прошагал чуть раньше, и отдёрнул рогожу.

Взору гостей из будущего представился приличного размера сундучок, окованный железом. Ну, а чтобы вскрыть его – пришлось бы повозиться с увесистым замком, должно быть, прародителем всех амбарных.

– Думаешь, что-то ценное? – заинтересованно протянул Дёмин.

– Вряд ли бы на рухлядь какую такой замок присобачили. Надо Воднева кликнуть – пущай вскроет.

Вызвали Игоря. Тот присел на корточки перед сундуком, задумчиво оглядел замок, вздохнул, сбегал за инструментом, поковырялся какой-то шпилькой минут десять, а потом с торжествующим видом поднял металлическую дужку и открыл «сейф».

– Вуаля!

Увидев содержимое сундучка, спецназовцы дружно присвистнули. Тот был доверху набит серебряными монетами.

– Талеры, – с выдохом произнёс Павленко, мимо которого такое событие пройти не могло.

– Ефимки, – поправил историк. – А полное название «Йоахмстальгульденгрошены». Талерами их в Европе называли. А мы – ефимками. Получали за товары монетами, а потом чеканили из них копеечки.

– А что, у нас только чешуйки были? – хмыкнул Павленко. – Это ж заколебёшься деньги считать!

– Ну, что делать. Рубли только при Петре появились. Вот их как раз из талеров и чеканили. Алексей Михайлович попытался крупные монеты в ход пустить – не получилось. Хорошо поляки кого-то пограбили.

– Тогда реквизируем деньги в свою пользу, – объявил Дёмин.

Тут как раз подоспел Морошкин.

– Товарищ воевода, разрешите доложить.

– Разрешаю.

– У нас следующие потери: среди стрельцов трое двухсотых, четверо трёхсотых – один крайне тяжёлый. Разрешите прибегнуть к медицинскому чемоданчику?

Подполковник кивнул.

– Действуй, войник. Трофейную команду организовал?

– Так точно. Заодно и похоронную – негоже тела просто так на дороге бросать. И да, товарищ воевода, тут насчёт пленных кое-что любопытное выяснилось. Тебе надо бы потолковать кое с кем.

– Ладно, пошли, потолкуем. Посмотрю, что за птица такая, ради общения с которой дёргают целого подпол… то есть воеводу, – поправился Дёмин.

Важная птица была облачена в панцирь, поверх которого стелился белоснежный (что удивительно!) кружевной воротник, в широкие штаны, смахивающие на извращённый вариант галифе, и имела на удивление нагло-спокойное лицо.

– Барон Курт фон Ноймарк, – представился он.

Барон говорил по-русски с едва заметным акцентом.

– Слушаю вас, – ответил Дёмин, придав лицу надменное выражение.

– Надеюсь, я имею дело с дворянином? – поинтересовался барон. – С европейским дворянином? – уточнил он.

Напустив на себя гордый вид, Дёмин ответил:

– Наш род из владетелей сербских.

– Герцог Дундич, – воспрянул барон. – Я хочу предложить вам свою шпагу. Свою, а также шпаги своих людей.

Такого поворота подполковник не ожидал. Вчерашние враги просятся на службу? Хотя – почему нет?

– Сколько у вас людей?

– В обозе нас было двадцать человек. Ну, теперь уже меньше, – слегка улыбнулся барон. – Но за десять человек я ручаюсь. Кроме того, под Смоленском у нас есть товарищи – ещё человек сто. Наш контракт с польским королём закончился позавчера. Признаться, я хотел по минованию расчётов вернуться домой.

– Король так плохо платит?

– Его католическое величество Сигизмунд предпочитает отправлять деньги в Рим и постоянно забывает рассчитываться со своими воинами, – сказал немец, поморщившись.

– Значит, здесь у вас десять человек… – задумчиво произнёс Дёмин.

– И они обойдутся вам в сущие пустяки, – расплылся в широченной улыбке барон.

– И сколько?

– Мне, – зачем-то оглянулся немец, – достаточно и десяти талеров в месяц. А моим людям – по пять талеров.

Барон смотрел такими честными глазами, что Дёмин сразу заподозрил – врёт, собака. Но сколько стоит наёмник, он понятия не имел.

К счастью, Свешников с Павленко уже закончили свою работу.

– Господин барон предлагает свои услуги за скромную плату в десять талеров, – сообщил подполковник историку.

– Сколько? – возмутился Свешников. – Облезет!

Опасаясь, что немец не поймёт жаргонизм студентов двадцать первого века, доцент перевёл:

– Das ist zuviel, Herr Baron.

Барон отозвался длинной тирадой, историк начал было отвечать по-немецки, но был прерван командиром:

– Извольте по-русски!

– Господин барон хочет слишком много, – любезно сообщил историк. – Даже в Европе красная цена для наёмника – четыре талера. Ну, капитан получает пять-шесть. В России же их нанимают за два талера, а командир… ну, пусть командир получает пять.

Капитан наёмников приготовился к увлекательному занятию, надеясь выторговать цену побольше, но Дёмин только покачал головой и довольно-таки жёстко сказал:

– Ваши люди получат по два талера, а вы – пять.

Барон, поняв, что с сербским герцогом не поторгуешься, слегка поклонился и протянул руку.

Дёмин не понял, что от него требуется, но опять-таки выручил историк. Свешников метнулся к драгоценному сундучку и, едва не оттолкнув оторопевшего Дениску, вытащил оттуда с десяток талеров. Когда монеты оказались в руках капитана и тот ушёл к своим людям, историк пояснил:

– Господин барон взял задаток. Теперь он станет служить нам ровно месяц.

– Не обманет? – недоверчиво протянул Павленко, притащивший сундучок с собой. – А если его перекупят?

– Не обманет. У наёмников свой кодекс. А перекупить его тоже не могут. Пока месяц не пройдёт – он наш.

– Сам же говорил, что под Клушино шведы к полякам ушли…

– Если бы у Шуйских хватило ума заплатить наёмникам в срок, они бы под Клушино не отступили и к полякам бы не переметнулись. Работа такая – за деньги умереть. Если кто из наёмников хоть раз слово нарушит – считай, что волчий паспорт получил.

Глава 9

Военный совет собрался ближе к вечеру, когда слегка увеличившийся за счёт наёмников отряд встал на ночлег.

Для воеводы соорудили шатёр (должность обязывает), в нём-то Дёмин и собрал спецназовцев. Начальствующего над стрельцами Тимофея и фон-барона не пригласили. Подполковник решил, что доведёт до них свою волю позже, после того, как обсудит дальнейшие планы среди своих.

– Значит так, – начал Дёмин, – даже если мы поспеем в Москву, там, – он нарочно подчеркнул это слово, – мы всё равно ничего из себя представлять не будем. В Москве мы никто и звать нас никак. Любая наша попытка скорректировать историю и спасти Василия Шуйского обречена на провал. Там нас схарчат и даже не подавятся.

– И что тогда – возвращаться домой, не выполнив задание? – озвучил мучивший всех вопрос Морошкин.

– Ни в коем разе! – твёрдо объявил Дёмин. – Мы тут с Алексеем Михайловичем поговорили и пришли к выводу, что есть один способ спутать карты тем, кто намерен снести Шуйского с престола. Я, как вы понимаете, не верю в стихийные перевороты и революции. За каждым таким событием стоит определённая партия тех, кто это организовывает и накачивает деньгами и прочими нужными для дела ресурсами. Согласен, что порой ситуация может вспыхнуть как пожар и выйти из-под контроля, но это точно не наш случай. Другими словами, мы проявим себя здесь настолько громко, что нас заметят в Москве. И при этом мы заявим о себе как о верных слугах законного государя – Василия Ивановича. Алексей Михайлович предполагает, что эта акция может подкорректировать планы врагов царя.

– То есть – долой Семибоярщину! – блеснул познаниями Дениска.

– Именно. Все эти Голицыны, Мстиславские и прочие… Они, если не откажутся от идеи свержения Василия Шуйского, то хотя бы возьмут тайм-аут, чтобы понять потенциальную угрозу с нашей стороны.

– А мы, значит, получим передышку во времени, – догадался Воднев.

– Именно. Время – это то, чего нам так категорически не хватает, – подтвердил Дёмин.

– И каким образом мы сумеем громко заявить о себе? – нахмурился Морошкин.

– Единственный приемлемый вариант – отбить Дорогобуж у поляков и сделать его своим опорным пунктом. Центром силы, если хотите. Дальше по стандартной программе, обкатанной ещё в Козельске: всасываем «пылесосом» остатки разбитой под Клушино армии, собираем ополчение, берём на службу наёмников…

– Так не было у нас под Козельском наёмников, – не преминул вставить Дениска.

– Зато здесь будут. Деньги у нас есть. Короче, в Москве о нас услышат, и тогда ни одна зараза не прибежит под окно Шуйского с криками «Ты нам больше не царь!». А если и прибежит, то гораздо позже, когда у нас уже появятся определённые рычаги воздействия.

– И то хлеб, – покладисто кивнул Воднев. – Но я пока одного не понял: как Дорогобуж брать будем – штурмом? Тогда надо понять, сколько у поляков бойцов под ружьём.

Точного количества войск в гарнизоне не знал даже всеведущий Свешников. Покопавшись в глубинах памяти, он смог извлечь только следующую, не самую полезную информацию: город был взят ротмистром Нелюбовичем, и поляки продержались в нём аж до 1613 года. Ну и вдобавок Алексей Михайлович вспомнил цитату, говорившую, что в Дорогобуже «после польского разорения осталось только десять человек, а уездом владеют казаки». Правда, практического интереса эти сведения не представляли.

– Будем исходить из худшего, – заявил Дёмин. – Сколько служивого народа может ходить под ротмистром?

– Ротмистр командует хоругвью. В зависимости от рода войск и финансовых возможностей ротмистра – от двадцати до восьмидесяти человек, – дал историческую справку Свешников.

– Значит, восемьдесят. Рота. А сколько нам нужно, чтобы городок взять?

– При классической раскладке, да в чистом поле, нужно человек двести. Три к одному. А в крепости… – слегка задумался историк. – Тот же Шеин, имея пятьсот человек, воевал против двадцати тысяч. А нас в Козельске тогда сколько было?

Воспоминания о том, как они умудрились выстоять перед многотысячным войском татар, грели душу. Но эпоха нынче другая, да и они сейчас в другом качестве.

– И есть у меня одно соображение, – продолжал учёный.

– План Свешникова понравился. Однако он требовал определённых затрат. И материальных – соорудить кое-какое снаряжение, и кадровых – привлечь местное население в качестве массовки.

С самого утра пан Велислав Нелюбович был недоволен. Неделю назад, когда полковник Струсь приказал ему занять Дорогобуж, ротмистр обрадовался, восприняв это не только как повышение, но и как нежданный, но заслуженный отпуск – до того осточертело осаждать треклятый Смоленск, где ежедневно рискуешь получить пулю со стены, либо, что вероятнее всего, – кирпичом по голове.

Стать комендантом города куда достойнее, чем ежедневно страдать от холода и поноса в палатке и мокнуть в траншее, потому что лёгкой кавалерии то и дело приходится спешиваться.