Полка: История русской поэзии

Посмотрим на стихотворение раннего Жуковского «Вечер», опубликованное в 1807 году:

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;К протекшим временам лечу воспоминаньем…О дней моих весна, как быстро скрылась тыС твоим блаженством и страданьем!Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?Ужели никогда не зреть соединенья?Ужель иссякнули всех радостей струи?О вы, погибши наслажденья!‹…›Так, петь есть мой удел… но долго ль. Как узнать?..Ах! скоро, может быть, с Минваною унылойПридёт сюда Альпин в час вечера мечтатьНад тихой юноши могилой!Здесь и задумчивость, и меланхолия, и вера в дружбу, и тоска по дружескому кругу, и воспоминание о прошедшей молодости, и мысли о скорой и безвременной смерти – все мотивы, которые лежат в основе элегии нового типа, медитативной или унылой. В центре такой элегии – уже знакомый нам «чувствительный человек», стремящийся к идеальному миру, с тонкой и сочувствующей «прекрасной душой». Ценя естественность и простоту, он предаётся размышлению, мечтам и воспоминаниям на лоне природы, вдали от шума города и цивилизации. Именно природа, представляющая неиссякаемый источник впечатлений, действующих на душу и рождающих эмоции, особенно занимает элегического героя. Он, с одной стороны, стремится передать сложную гамму собственных чувств, вызванных природой, с другой – так описать окружающий его пейзаж, чтобы читатели могли испытать сходные ощущения. Из этого возникает такое свойство романтического пейзажа, как суггестия – то есть внушение, подсказывание, нагнетание, на которые работают и подбор образов, и эпитеты, и звукопись, и повторы:

Уж вечер… облаков померкнули края,Последний луч зари на башнях умирает;Последняя в реке блестящая струяС потухшим небом угасает.Всё тихо: рощи спят; в окрестности покой;Простёршись на траве под ивой наклонённой,Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,Поток, кустами осенённой.Как слит с прохладою растений фимиам!Как сладко в тишине у брега струй плесканье!Как тихо веянье зефира по водамИ гибкой ивы трепетанье! «Вечер»Эти свойства романтического пейзажа и романтической элегии Жуковский попытался описать в хрестоматийном «Невыразимом». Поэт раскрывает свою мысль постепенно: сначала «невыразимой» объявляется сама красота природы («Но льзя ли в мёртвое живое передать? / Кто мог создание в словах пересоздать? / Невыразимое подвластно ль выраженью?..»), но затем оказывается, что «есть слова» для этой «блестящей красоты», а истинно невыразимым оказывается

…то, что слито с сей блестящей красотою —Сие столь смутное, волнующее нас,Сей внемлемый одной душоюОбворожающего глас,Сие к далёкому стремленье,Сей миновавшего привет(Как прилетевшее незапно дуновеньеОт луга родины, где был когда-то цвет,Святая молодость, где жило упованье),Сие шепнувшее душе воспоминаньеО милом радостном и скорбном старины,Сия сходящая святыня с вышины,Сие присутствие создателя в созданье —Какой для них язык?..Но и эти эмоциональные ассоциации – при помощи суггестивных описаний, при помощи слов-символов и эмоциональных эпитетов – поэту парадоксальным образом удаётся передать и выразить таким образом «невыразимое».

Такой же подход – попытка благодаря поэзии достичь недостижимое, преодолеть границы – характерен и для других элегических тем. Герой элегии исполнен тоски по идеалу и мучится от того, что этот идеал навсегда утрачен (как золотой век, детская наивность или первая любовь) или же недостижим на земле (как христианский рай или античный Элизей). Отсюда та роль, которую в элегиях играют мечты или воспоминания. Отсюда и любовь авторов элегий к сюжетам, которые связаны с утратой, мистическими пространствами, потусторонним миром. Неудивительно, что особой популярностью пользовалась кладбищенская элегия. Два ранних и наиболее ярких образца жанра – «Элегия» Андрея Тургенева (1802) и «Сельское кладбище» Жуковского (1802), вольное переложение знаменитого стихотворения английского поэта Томаса Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище».

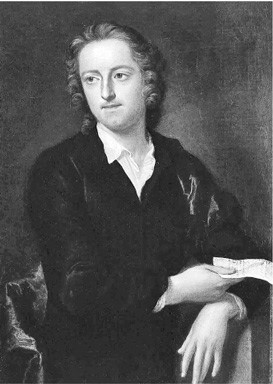

Джон Жиль Эккард.

Портрет Томаса Грея.

1747–1748 годы[90]

Похожими темами занимался и другой жанр романтической поэзии – баллада, которую на русской почве насаждал тот же Жуковский. Его первая баллада – «Людмила» – представляла собой переложение баллады немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера «Ленора». «Людмила» была написана и напечатана в 1808 году, вскоре за ней последовала «Кассандра» (1809, её источник – поздняя баллада Шиллера), а затем целый ряд баллад 1812–1813 годов: «Пустынник», «Адельстан», «Ивиковы журавли» и знаменитая «Светлана». Эта баллада Жуковского, благодаря которой имя Светлана вошло в обиход, – вариация той же «Леноры», но страшный сюжет Бюргера Жуковский превращает в шуточный:

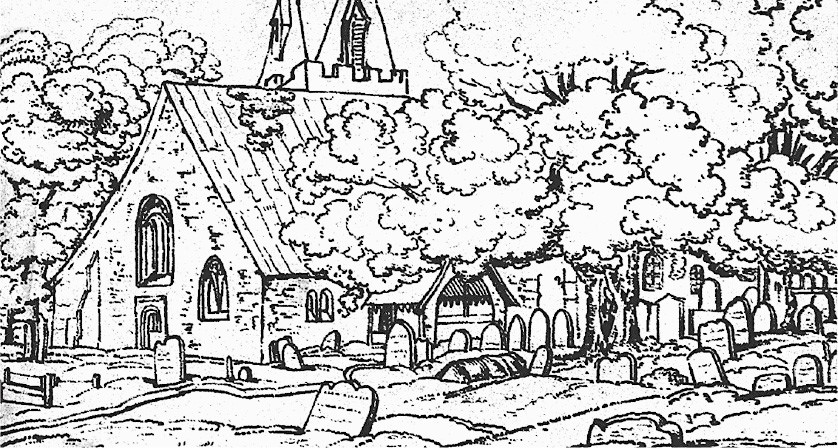

Василий Жуковский. «Кладбище в Виндзоре». Иллюстрация к элегии Т. Грея «Сельское кладбище». 1839 год[91]

Смолкло всё опять кругом…Вот Светлане мнится,Что под белым полотномМёртвый шевелится…Сорвался покров; мертвец(Лик мрачнее ночи)Виден весь – на лбу венец,Затворены очи.Вдруг… в устах сомкнутых стон;Силится раздвинуть онРуки охладелы…Что же девица?.. Дрожит…Гибель близко… но не спитГолубочек белый.Встрепенулся, развернулЛёгкие он крилы;К мертвецу на грудь вспорхнул…Всей лишённый силы,Простонав, заскрежеталСтрашно он зубамиИ на деву засверкалГрозными очами…Снова бледность на устах;В закатившихся глазахСмерть изобразилась…Глядь, Светлана… о творец!Милый друг её – мертвец!Ах!.. и пробудилась.

Карл Брюллов. Гадающая Светлана. 1836 год[92]

Баллада работает с фольклором, местным колоритом, этнографией или историей, поэтому ей свойственны увлекательные сюжеты, причём нередко – имеющие вполне конкретную историческую основу, а на уровне эмоций – с сильными переживаниями, в том числе страхом, ужасом. Это во многом восходит к готическому роману[93], а также поэмам Оссиана[94] – кельтского барда, придуманного мистификатором Джеймсом Макферсоном в 1760-е годы. Кроме того, для романтической баллады характерно погружение в природный мир, обострённо-эмоциональное восприятие природы.

Слышат шорох тихих теней:В час полуночных видений,В дыме облака, толпой,Прах оставя гробовойС поздним месяца восходом,Лёгким, светлым хороводомВ цепь воздушную свились;Вот за ними понеслись;Вот поют воздушны лики:Будто в листьях повиликиВьётся лёгкий ветерок;Будто плещет ручеёк.В этом отрывке из «Людмилы» балладные приёмы сочетаются с элегическими: Жуковский описывает полуночную скачку героини с мёртвым женихом, их обступают «тихие тени» – призраки, будто явившиеся из мрачных поэм Оссиана. Но здесь же появляются вполне элегический, идиллический «лёгкий ветерок» и плеск ручейка. Такие стилевые решения вызывали возражения у тех, кто хотел видеть в балладе прежде всего выражение народного, фольклорного сознания – а значит, куда менее чувствительных героев и менее изящный и поэтичный язык.

Людвиг Фердинанд Шнорр фон Карольсфельд. Лесной царь. 1830-е годы[95]

Именно такую балладу – с более приземлёнными персонажами, говорящую более низким фольклоризированным языком – противопоставил «бестелесным» творениям Жуковского Павел Катенин[96]: вступив с Жуковским в поэтическое соревнование, он в середине 1810-х написал несколько простонародных баллад на сходные сюжеты. Катенинская «Ольга», как и «Людмила» и «Светлана» Жуковского, – вариация на тему бюргеровой «Леноры» (но у Катенина вместо «тихих теней» Жуковского – «сволочь» и «летучая нечисть»). Катенинский «Леший» напоминал по сюжету «Лесного царя» (перевод Жуковского из Гёте). У Катенина ребёнка заманивает в лес, где «ядовитый скрыт мухомор», не лесной царь в тёмной короне, но «седой старичок» с вязанкой дров. Жестокая баллада Катенина «Убийца» перекликалась с «Ивиковыми журавлями» (перевод Жуковского из Шиллера), только у Катенина вместо античного антуража – крестьянский быт, а вместо журавлей, напоминающих убийцам о погубленном ими Ивике, – месяц в окне избы, к которому мучимый совестью убийца обращается со словами: «Да полно что! гляди, плешивой! / Не побоюсь тебя».

Павел Катенин. Портрет кисти неизвестного художника.

Первая половина XIX века[97]

С точки зрения карамзинистов и последователей элегической школы, грубовато-простонародные баллады Катенина выглядели вызовом среднему стилю и изящному вкусу, но при этом открывали более широкие стилистические и тематические перспективы, оценённые, в частности, Александром Пушкиным (1799–1837). Его баллада «Жених» (1825) стилистически ближе к Катенину, чем к Жуковскому:

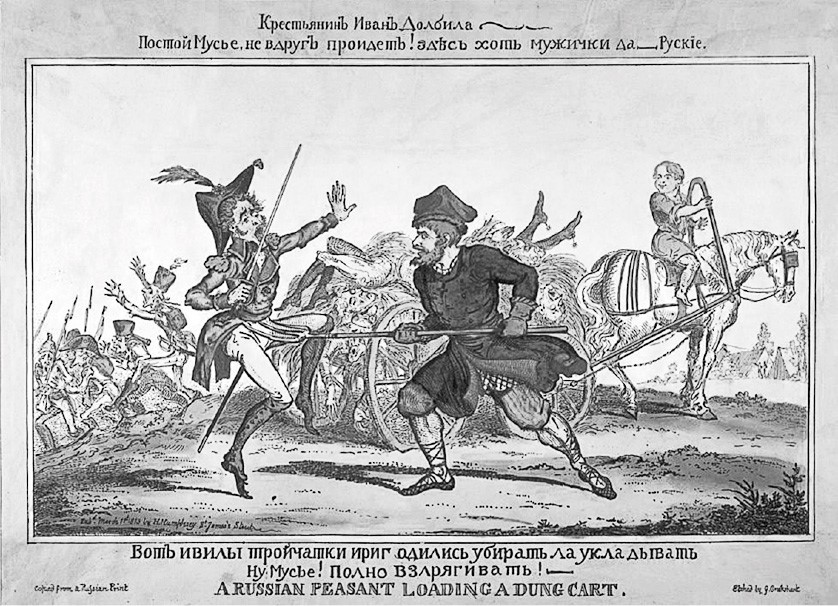

Война русского народа против французов. Карикатура британского художника Джорджа Крукшенка. 1813 год[98]

«Ну это, – говорит жених, —Прямая небылица!Но не тужи, твой сон не лих,Поверь, душа-девица».Она глядит ему в лицо.«А это с чьей руки кольцо?» —Вдруг молвила невеста,И все привстали с места.По тому же пути – через имитацию фольклорных форм и широкое использование просторечий – Пушкин пойдёт в 1830-е годы в своих сказках («Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о медведихе», «Сказке о рыбаке и рыбке»), эту линию продолжит и Пётр Ершов (1815–1869) в «Коньке-горбунке» (1834). На волне этнографического интереса к русскому фольклору большой успех в конце 1830-х годов будут иметь стихотворения Алексея Кольцова (1809–1842), имитирующие формы народной поэзии и накладывающиеся на биографию «поэта-прасола»[99].

Возвращаясь в 1810-е годы, подчеркнём, что расширению стилевой палитры, в том числе за счёт обращения к фольклору, народному языку и героям, способствовали не только внутрилитературные поиски, но и внешние, политические и исторические обстоятельства – Наполеоновские войны 1805–1807 годов и Отечественная война 1812 года.

Война 1812 года и вызванный ею патриотический подъём усилили ещё одну очень важную тенденцию, которая складывалась в литературном и общественном поле в 1800-е годы, – стремление дистанцироваться от инокультурных влияний (прежде всего французского) и ориентироваться на национальное наследие. Романтическая идея индивидуальности, перенесённая на общество, заключалась в том, что у каждого народа, говорящего на своём языке и знающего свои «преданья старины глубокой», есть свой, особый «дух», отличающий его от других. Эта идея, сформулированная в сочинениях немецкого философа и литератора Иоганна Готфрида Гердера (прежде всего в труде под названием «Идеи к философии истории человечества», 1784–1791), нашла последователей в немецкой идеалистической философии (от Шеллинга до Гегеля) и увлечённых поклонников в России. Одним из русских «гердерианцев» был адмирал Шишков, известный в первую очередь своими архаистскими взглядами и стремлением «вернуть» литературный язык к старой книжной (то есть прежде всего церковнославянской) традиции и народному языку. Такая установка Шишкова соответствовала романтическому культу древности, исторических корней, скрывающих истинный «народный дух». Как и другие романтики, Шишков был убеждён, что «дух народа» выражается в языке, в фольклоре, в древней поэзии, а задача общества, по крайней мере просвещённой его части, состоит в том, чтобы этот дух познать и не позволять ему подпасть под влияние какого-нибудь чужого народного духа. С такой точки зрения подражательность, ориентация на европейскую традицию оказывалась губительной для русского духа и русской литературы, и именно так трактовал карамзинистскую установку на подражание французским образцам Шишков в знаменитом «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803), которое положило начало длительной полемике.

Но если поначалу карамзинисты могли отмалчиваться или отшучиваться, высмеивая Шишкова и его последователей за чрезмерно архаичные образцы, на которые они предлагали ориентироваться (церковнославянские книги или в крайнем случае оды Ломоносова), то в предвоенные и военные годы патриотическая программа Шишкова и его последователей стала выглядеть и серьёзной, и востребованной, и соответствующей моменту. Равно уместными оказались высокая риторика, связанная с одической традицией и языком проповеди (она была нужна и для официальных обращений и речей, и для од, героизирующих военные события), работа с фольклорными жанрами (типа солдатской песни) и простонародной, низкой лексикой, например в «военных» баснях Ивана Крылова (1769–1844) – «Ворона и курица» или «Волк на псарне»:

Пустился мой хитрецВ переговорыИ начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?Я, ваш старинный сват и кум,Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;Забудем прошлое, уставим общий лад!А я, не только впредь не трону здешних стад,Но сам за них с другими грызться радИ волчьей клятвой утверждаю,Что я…» – «Послушай-ка, сосед, —Тут ловчий перервал в ответ, —Ты сер, а я, приятель, сед,И волчью вашу я давно натуру знаю;А потому обычай мой:С волками иначе не делать мировой,Как снявши шкуру с них долой».И тут же выпустил на Волка гончих стаю.Годы Отечественной войны и Заграничных походов русской армии на первый взгляд выглядят временем триумфа архаистов – противников Карамзина и сторонников Шишкова. В 1811 году Александр I официально утвердил литературное общество под его руководством – «Беседу любителей русского слова», – а в 1812 году назначил Шишкова государственным секретарём. Однако главным «певцом во стане русских воинов» оказался не кто-либо из архаистов (и даже не «старик Державин», отозвавшийся на актуальные события трудночитаемым «Гимном лиро-эпическим на прогнание французов из отечества»), но карамзинист Жуковский.

Этот парадокс можно объяснить тем, что карамзинистские установки на передачу смыслов и языковую точность, соответствие стиля предмету описания допускали большую гибкость и разнообразие, чем литературные принципы архаистов, во многом опиравшихся на устаревшую систему жанров. Если мы посмотрим на элегии Жуковского, Андрея Тургенева (1781–1803) или Батюшкова, то увидим, что они вполне допускают использование церковнославянизмов там, где речь идёт о высоких темах, таких как бессмертие души, загробная жизнь, нравственные рассуждения или патриархальная старина. Но при этом в основе их поэтического языка – тонкая стилистика элегии, позволяющая говорить о переживаниях и движениях души. У архаистов, воспроизводивших старую систему жанров, с их жёстким разделением на жанры высокие, средние и низкие, такой гибкости не было: они были вынуждены пользоваться более традиционным и, соответственно, архаичным языком. Эти различия хорошо видны при сопоставлении уже упомянутого «Гимна…» Державина с центральным «военным» текстом Жуковского – «Певцом в(о) стане русских воинов», трижды напечатанным в течение 1812–1813 годов. Державин остаётся в стилистике оды или переложения псалмов, в то время как Жуковский комбинирует в своём тексте элементы оды, баллады, гимна, песни и, наконец, элегии.

Ср., например, начальные строфы «Гимна…» и «Певца…»:

Благословен Господь наш, Бог,На брань десницы ополчивыйИ под стопы нам подклонивыйВрагов надменных дерзкий рог.Восстань, тимпанница царева,Священно-вдохновенна дева!И, гусли взяв в багряну длань,Брось персты по струнам – и грянь,И пой победы звучным тономЦаря Славян над Авадоном. Державин На поле бранном тишина;Огни между шатрами;Друзья, здесь светит нам луна,Здесь кров небес над нами,Наполним кубок круговой!Дружнее! руку в руку!Запьём вином кровавый бойИ с падшими разлуку.Кто любит видеть в чашах дно,Тот бодро ищет боя…О всемогущее вино,Веселие героя! ЖуковскийВ «Певце во стане…» Жуковский с помощью разных стилевых и жанровых регистров говорит о героическом прошлом («Вам слава, наши деды!..», «Смотрите, в грозной красоте, / Воздушными полками, / Их тени мчатся в высоте / Над нашими шатрами…»); о нынешних героях – «ратных и вождях», от Кутузова до Платова; о верности царю («Тебе сей кубок, Русский царь! / Цвети, Твоя Держава; / Священный трон Твой наш алтарь; / Пред ним обет наш: слава…»); о презрении к Наполеону («Отведай, хищник, что сильней: / Дух алчности иль мщенье? / Пришлец, мы в родине своей; / За правых Провиденье!»). И в то же время он не забывает о личных, человеческих чувствах рядовых участников будущей битвы. Это и верность дружбе («Святому братству сей фиал / От верных братий круга! / Блажен, кому Создатель дал / Усладу жизни, друга»); и вера в любовь к «той, кто всё для нас» и кто будет «твоей и за могилой»; и надежда на будущую жизнь («Бессмертье, тихий, светлый брег; / Наш путь – к нему стремленье. / Покойся, кто свой кончил бег!..»). Все эмоции и мотивы, которые Жуковский так подробно разрабатывал в элегии, здесь соединяются с гражданскими и историческими сюжетами.

Так постепенно жанровые конвенции начинают отступать перед авторской установкой – тем, как автор хочет сказать о том или ином предмете, чувстве или событии. Эту тенденцию можно проследить на примере той же элегии.

В 1810-е годы востребованной становится историческая элегия, включающая в набор традиционных мотивов воспоминание о значимых событиях прошлого, которые описываются более «высоким» славянизированным языком. Образцовой исторической элегией стала элегия Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814), окрашенная северным колоритом в духе Оссиана. Её экспозиция и исторические мотивы отразятся в «Воспоминаниях в Царском Селе», прочтённых Пушкиным на публичном лицейском экзамене в январе 1815 года:

Навис покров угрюмой нощиНа своде дремлющих небес;В безмолвной тишине почили дол и рощи,В седом тумане дальний лес;Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,И тихая луна, как лебедь величавый,Плывёт в сребристых облаках.С холмов кремнистых водопадыСтекают бисерной рекой,Там в тихом озере плескаются наядыЕго ленивою волной;А там в безмолвии огромные чертоги,На своды опершись, несутся к облакам.Не здесь ли мирны дни вели земные боги?Не се ль Минервы росской храм?‹…›

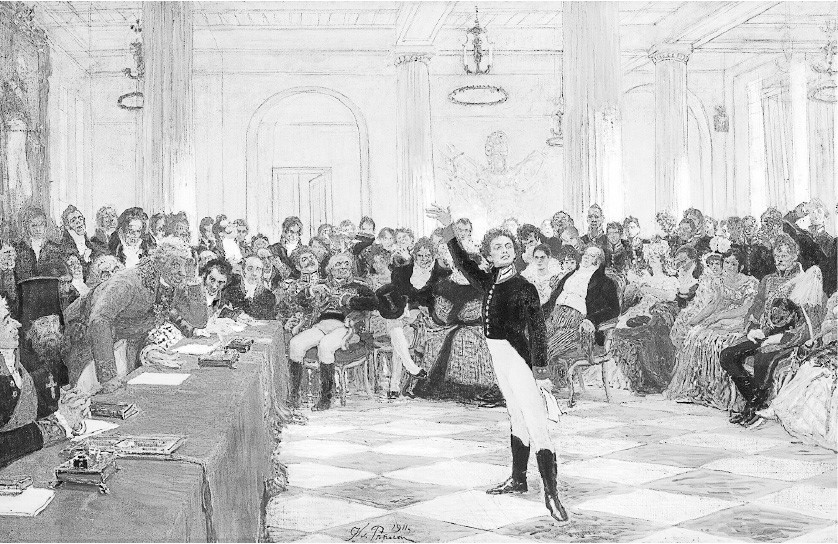

Илья Репин. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года. 1911 год[100]

О скальд России вдохновенный,Воспевший ратных грозный строй,В кругу товарищей, с душой воспламененной,Греми на арфе золотой!Да снова стройный глас героям в честь прольётся,И струны гордые посыплют огнь в сердца,И ратник молодой вскипит и содрогнётсяПри звуках бранного певца.По образцу Батюшкова будет потом описывать северных героев, варягов и славян Пушкин в «Руслане и Людмиле» или в южной незаконченной поэме «Вадим», а Баратынский – древних обитателей «финских гранитов» в элегии «Финляндия» (1820).

Ещё один вариант исторической элегии – чуть более поздние «Думы» Кондратия Рылеева[101] (1821–1825, сборник вышел в 1825 году). В них исторические сюжеты и персонажи выдвинуты на первый план, значительно усилены гражданские, высокие темы (ещё один отзвук «высокой» поэзии 1812 года). Однако в рисовке как героев, так и фона отчётливо заметны следы элегической поэтики:

Осенний ветер бушевал,Крутя дерев листами,И сосны древние качалНад мрачными холмами.С поляны встал седой туманИ всё сокрыл от взгляда;Лишь Игорев синел курган,Как грозная громада.Слетала быстро ночь с небес;Луна меж туч всплывалаИ изредка в дремучий лесИль в дол лучом сверкала. «Ольга при могиле Игоря» На камне мшистом в час ночной,Из милой родины изгнанник,Сидел князь Курбский, вождь младой…‹…›Сидел – и в перекатах громНа небе мрачном раздавался,И тёмный лес, шумя кругом,От блеска молний освещался.«Далёко от страны родной,Далёко от подруги милой, —Сказал он, покачав главой, —Я должен век вести унылой». «Курбский», 1821Наиболее выразительные достижения в расширении элегического диапазона принадлежат Евгению Баратынскому, одному из лучших поэтов пушкинского поколения. Его стихотворения начала 1820-х годов – «Разуверение» (1821), «Признание» (1823), «Оправдание» (1824) – звучат неожиданно на фоне сложившейся традиции. В «Разуверении» герой не упрекает возлюбленную в измене или равнодушии (а вспомните, как ведёт себя тот же Ленский!), но констатирует, что сам не способен к сильному чувству после пережитого: «В душе моей одно волненье, / А не любовь пробудишь ты». В «Признании» также речь идёт о равнодушии героя и его неспособности к любви («Я сердца моего не скрою хлад печальной…», «Душа любви желает, / Но я любить не буду вновь; / Вновь не забудусь я: вполне упоевает / Нас только первая любовь»), причём он воспринимает их как неизбежность, естественный ход вещей, а не предаётся самобичеванию, как это делало первое поколение русских романтиков. Вызовом поэтической условности могло выглядеть упоминание о «прозаическом» браке по расчёту, который не исключает для себя лирический субъект («Подругу, без любви, кто знает? изберу я. / На брак обдуманный я руку ей подам / И в храме стану рядом с нею»), хотя и у этого сюжета, вероятно, был литературный источник – знаменитое стихотворение Байрона «Сон», в котором рассказывается о таком эпизоде из жизни героя.

В «Оправдании» герой Баратынского таким иезуитским и риторически отточенным образом пытается просить прощения у возлюбленной за измену, что в итоге саму же её и обвиняет в случившемся:

Приветливых, послушных без ужимок,Улыбчивых для шалости младой,Из-за угла Пафосских пилигримокЯ сторожил вечернею порой;На миг один их своевольный пленник,Я только был шалун, а не изменник.Нет! более надменна, чем нежна,Ты всё ещё обид своих полна…Прости ж навек! но знай, что двух виновных,Не одного, найдутся именаВ стихах моих, в преданиях любовных.Оригинальность Баратынского была по достоинству оценена современниками. «"Признание" – совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий», – с досадой писал Пушкин, который воспользовался поэтическими находками Баратынского в собственной лирике, например в ещё одном стихотворении о «нелюбви», написанном в середине 1820-х:

Под небом голубым страны своей роднойОна томилась, увядала…Увяла наконец, и верно надо мнойМладая тень уже летала;Но недоступная черта меж нами есть.Напрасно чувство возбуждал я:Из равнодушных уст я слышал смерти весть,И равнодушно ей внимал я.Так вот кого любил я пламенной душойС таким тяжёлым напряженьем,С такою нежною, томительной тоской,С таким безумством и мученьем!Где муки, где любовь? Увы! в душе моейДля бедной, легковерной тени,Для сладкой памяти невозвратимых днейНе нахожу ни слёз, ни пени.Это влияние Баратынского также чувствуется в пушкинских поэмах – и, конечно, романе в стихах.

Другая важная тенденция – усиление автобиографичности. В стихах романтиков стали появляться намеренные отсылки к реальным биографическим обстоятельствам – и это заставляло читателя видеть в тексте автора «всю повесть о его судьбе» (как пошутил Пушкин про непристойные элегии Николая Языкова). Один из ранних примеров такого рода – пронзительное стихотворение Батюшкова «Тень друга» (1815), посвящённое памяти его друга Ивана Петина, погибшего в Лейпцигском сражении в 1813 году. Обстоятельства его смерти находят отражение в поэтическом тексте, в котором лирический субъект, так же, как некогда Батюшков, плывёт на корабле из Англии («Я берег покидал туманный Альбиона: / Казалось, он в волнах свинцовых утопал…»). В ночном тумане ему является тень друга:

И вдруг… то был ли сон?.. предстал товарищ мне,Погибший в роковом огнеЗавидной смертию, над Плейсскими струями.

Руфин Судковский. Неспокойное море. 1878 год[102]

Многие сюжетные ходы «Тени друга», как убедительно показал филолог Олег Проскурин, затем использовал Пушкин в своей первой южной автобиографической элегии – хрестоматийном стихотворении «Погасло дневное светило…» (1820).

Лети, корабль, неси меня к пределам дальнымПо грозной прихоти обманчивых морей,Но только не к брегам печальнымТуманной родины моей,Страны, где пламенем страстейВпервые чувства разгорались,Где музы нежные мне тайно улыбались,Где рано в бурях отцвелаМоя потерянная младость,Где легкокрылая мне изменила радостьИ сердце хладное страданью предала.Герой Пушкина так же, как и герой Батюшкова, в вечерних сумерках отправляется в путь по туманному морю и на корабле оказывается одержим видениями прошлого. Описывая их, Пушкин активно использует фразеологию Жуковского и того же Батюшкова. Но важно, что при публикации Пушкин стремился подчеркнуть связь этой вполне традиционной по языку и мотивам элегии с собственной биографией. В первой публикации под текстом появляется помета «Чёрное море. 1820. Сентябрь», а в письме брату Льву, рассчитанном на публичное пересказывание в Петербурге, Пушкин описывал якобы время создания текста: «…Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф… Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю…» – в то время как автографы свидетельствуют, что работа над текстом по крайней мере велась уже по приезде в Гурзуф. Этот путь, важный для формирования авторской стратегии Пушкина и многих его современников, развивался и ещё в одном важном для лирики 1820-х годов жанре – романтической поэме.