Полная версия

Сеть Алисы

Кейт Куинн

Сеть Алисы

The Alice Network by Kat e Quinn

Copyright © 2017 by Kate Quinn

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с согласия HarperCollins Publishers и при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

© 2017 by Kate Quinn

© Александр Сафронов, перевод, 2019

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2020

* * *Моей матери – первому читателю, критику и поклоннику. Это – тебе

Часть первая

Глава первая

Чарли

Май 1947

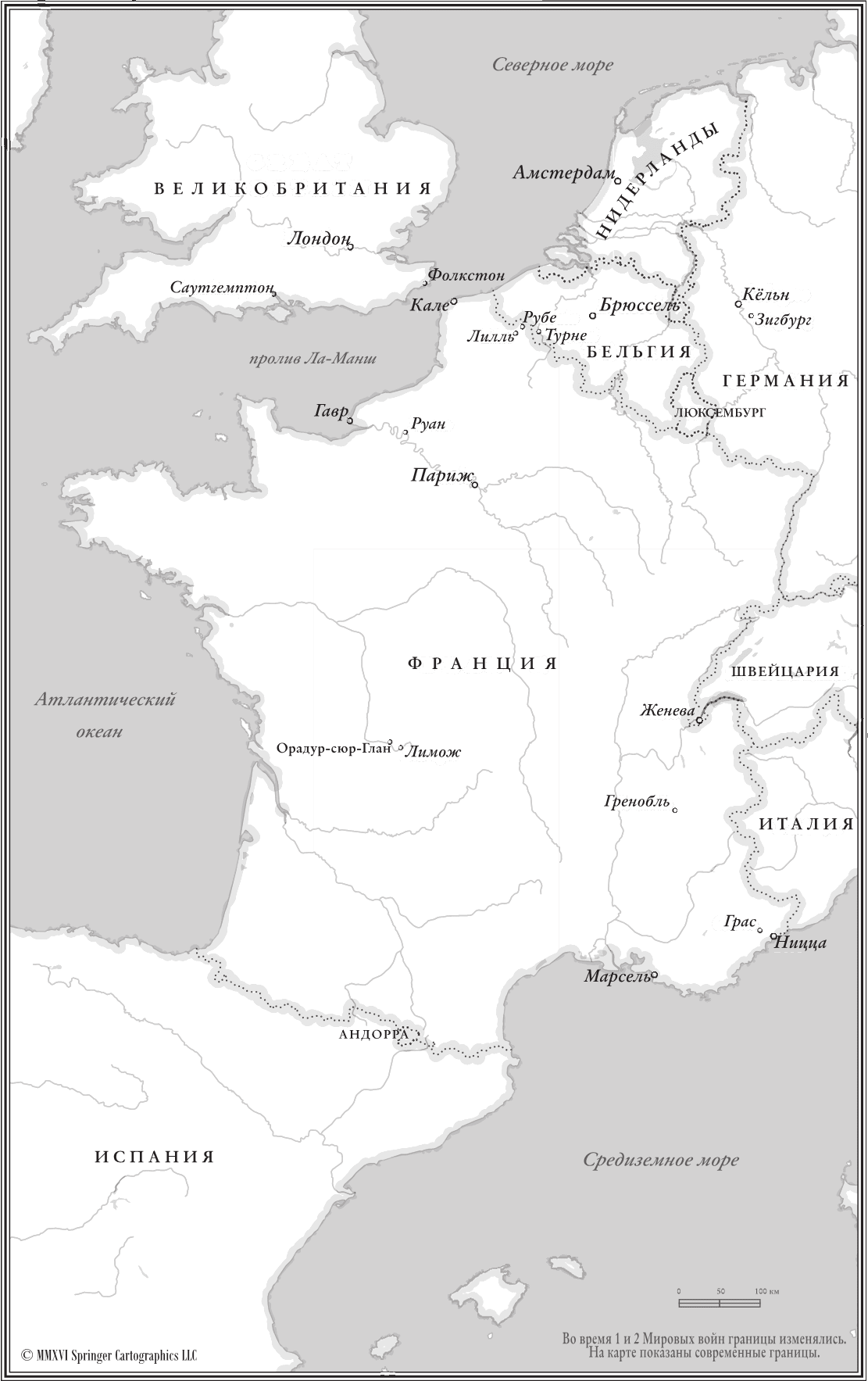

Саутгемптон

В Англии первой меня встретила галлюцинация. Я привезла ее с собою на борту безмятежного океанского лайнера, который доставил меня, омертвелую от горя, из Нью-Йорка в Саутгемптон.

В отеле «Дельфин» мы с матерью сидели за плетеным столиком под сенью пальм в кадках, и я старалась не верить собственным глазам, убеждая себя, что окруженная чемоданами блондинка возле стойки портье вовсе не та, за кого я ее приняла. Это просто какая-то англичанка, которую ты никогда не видела, – говорила я себе, но мозг мой упрямо твердил: да нет же, ты не обозналась. Я отвела взгляд от девушки и сосредоточилась на трех молодых англичанах за соседним столиком, вознамерившихся сэкономить на чаевых официантке.

– Ну что, пять или десять процентов? – Парень в университетском галстуке помахал счетом, приятели его рассмеялись. – Вообще-то я даю на чай только симпатичным. А у этой ноги-спички…

Я ожгла их взглядом, мать же ничего не замечала.

– Май, но как же зябко и сыро, mon Dieu! – Она развернула салфетку. На фоне гор нашего багажа мы являли собой разительный контраст: наряд матери весь такой женственный и воздушный, благоухающий лавандой, а на мне все мятое и надето сикось-накось. – Распрями плечи, cherie. – С замужества мать жила в Нью-Йорке, но до сих пор орошала свою речь французскими словечками. – Не горбись.

– В этой штуковине не сгорбишься.

Корсет меня сковал, точно стальной обруч. Сложением я тростинка, и он мне ни к чему, но без него силуэт моей пышной юбки будет неправильным, а посему я закована в железо. Черт бы побрал этого Диора с его «Новым обликом»! Мать всегда одевалась по самой последней моде, чему способствовала ее фигура: хороший рост, узкая талия, соблазнительные изгибы. Конфетка в просторном дорожном костюме. Я же утопала в своем оборчатом наряде. 1947-й был адом для тщедушной худышки вроде меня, не вписывающейся в «Новый облик». Кроме того, он был адом для всякой девушки, которая математические задачи предпочитает журналу «Вог», а Эдит Пиаф – Арти Шоу, для девушки, у которой нет обручального кольца, но уже слегка округлился живот.

Я, Чарли Сент-Клэр, идеально соответствовала всем трем позициям. Вот еще из-за последней-то мать и заковала меня в корсет. Я была только на четвертом месяце, но матушка подстраховалась, чтобы никто не узнал, какую шлюху она произвела на свет.

Украдкой я оглядела гостиничный холл. Блондинка все еще была у стойки, а мозг мой по-прежнему увещевал, что мне не померещилось. Я сморгнула и отвернулась. К нам подошла улыбчивая официантка:

– Будете полдничать, мадам?

У нее и впрямь тощие ноги, подметила я, когда она отбыла с нашим заказом. Парни за соседним столиком все еще высчитывали размер чаевых:

– Так, с нас по пять шиллингов. Значит, хватит ей и двухпенсовика…

Вскоре прибыл наш чай – на подносе дребезжали расписные фарфоровые чашки.

– И капельку молока, пожалуйста, – лучезарно улыбнулась мать. – C’est bon!

По правде, полдник был вовсе не хорош: черствые булочки, заветрившиеся бутерброды, ни крупинки сахара. День Победы отметили уже два года назад, но в Англии по-прежнему действовало нормирование продуктов, и меню даже роскошного отеля не позволяло сделать заказ дороже пяти шиллингов на человека. Здесь еще ощущалось похмелье от войны, неведомое Нью-Йорку. По холлу слонялись мужчины в военной форме, флиртовавшие с горничными, а час назад, сходя с корабля, я отметила разбомбленные дома, придававшие улице вид милой, но щербатой улыбки. По дороге от причала до отеля у меня сложилось впечатление, что измученная войной Англия до сих пор пришиблена и не оправилась от жуткого шока. Совсем как я.

В кармане серо-лилового жакета я нащупала бумажку, которая последний месяц всегда была при мне, перекочевывая из дорожного костюма в пижаму. Я не знала, что с ней делать. А что тут сделаешь? Бумажка эта казалась тяжелее плода, который я носила в себе. Его-то я совсем не чувствовала, он не вызывал абсолютно никаких эмоций. Меня не тошнило по утрам, мне не хотелось горохового супа, заправленного арахисовым маслом, – ничего такого, что характерно для залетевшей девушки. Я просто замерла. Я не могла поверить в этого ребенка, потому что ничего не изменилось. Кроме всей моей жизни.

Парни бросили на столик несколько монет и встали. К нам поспешала официантка с молоком, и шла она так, словно каждый шаг ее отзывался болью.

– Прошу прощения! – окликнула я. Парни, собравшиеся уходить, обернулись. – По пять шиллингов с человека, значит, всего пятнадцать, и пять процентов от этой суммы дают девять пенсов. Чаевые в десять процентов составят шиллинг и шесть пенсов.

Парни опешили. Я уже привыкла к подобному отклику. Все думают, что женщины вообще не умеют складывать, даже такие простые числа, да еще в уме. Но в Беннингтонском колледже я изучала математику и хорошо разбиралась в цифрах, которые организованы, разумны и, в отличие от людей, легко постижимы: любой счет я могла подбить быстрее арифмометра.

– Девять пенсов или шиллинг и шестипенсовик, – устало повторила я. – Будьте джентльменами. Оставьте шиллинг и шесть пенсов.

С кислым видом парни ушли.

– Шарлотта, это очень невежливо, – прошипела мать.

– Почему? Я сказала «прошу прощения».

– Не все дают на чай. Тебе не стоило встревать. Назойливых девушек никто не любит.

А также девушек, изучающих математику, беременных и… Но я смолчала, ибо стычки меня чересчур утомили. Пересекая Атлантику, мы с матушкой в одной каюте провели шесть дней – дольше намеченного из-за штормившего океана, и все эти дни были наполнены буйными склоками, которые сменялись еще более противной корректностью, зиждившейся на моем пристыженном молчании и раскаленной, но безмолвной ярости матери. Вот почему мы ухватились за возможность провести хоть одну ночь вне корабля – останься мы в узилище каюты, стали бы бросаться друг на друга.

«Твоя мать всегда готова на кого-нибудь напуститься», – когда-то давно сказала моя французская кузина Роза, после того как маман минут десять распиналась из-за пластинки Эдит Пиаф: эта музыка не для девочек, она неприлична!

И вот теперь я совершила нечто гораздо непристойнее, чем увлечение французским джазом. Оставалось только заглушить в себе любые чувства и всех отшивать, вызывающе вскинув подбородок – мол, мне все равно! Это срабатывало на невежах, зажимавших чаевые, однако мать легко пробивала мою защитную скорлупу.

Сейчас она толкла воду в ступе, браня нашу поездку:

– …так и знала, нужно было отправиться другим рейсом, который доставил бы нас прямиком в Кале, без этого дурацкого захода в Англию.

Я молчала. Ночь проведем в Саутгемптоне, утром будем в Кале, а затем поездом отправимся в Швейцарию. В клинике городка Веве мать договорилась о конфиденциальной процедуре. Будь благодарна, Чарли, – в несчетный раз сказала я себе. – Она ведь могла и не ехать с тобой. В Швейцарию меня могли отправить под приглядом отцовской секретарши или какого-нибудь другого равнодушного помощника на жалованье. Матери не было нужды жертвовать своим обычным отдыхом в Палм-Бич и самой сопровождать меня к врачу. Она здесь, с тобой. Она старается. И я это ценила, даже окутанная злым и жарким маревом своего позора. Мать вправе беситься и считать меня оскандалившейся потаскухой. Так называют женщин, угодивших в подобную передрягу. Пожалуй, надо привыкать к этому ярлыку.

А мать все говорила, нарочито оживленно:

– Я думаю, можно будет съездить в Париж. После твоей Процедуры (всякий раз казалось, что она произносит это слово с прописной буквы). Приоденем тебя, ma p’tite. Соорудим тебе новую прическу.

По правде, вот что она говорила: Осенью ты вернешься на учебу в новом шикарном облике, и никто не прознает о твоей Маленькой Неурядице.

– Вообще-то, maman, уравнение не сходится.

– О чем ты, скажи на милость?

Я вздохнула.

– Если из одной второкурсницы вычесть одну маленькую помеху, результат поделить на шесть месяцев жизни, а затем умножить на десять платьев от Диора и новую прическу, мы не получим волшебного равенства с одной восстановленной репутацией.

– Жизнь – не математическая задача, Шарлотта.

Жаль, иначе я бы справлялась с ней гораздо успешнее. Я часто мечтала об умении разбираться в людях так же легко, как в цифрах: только приведи их к общему знаменателю и решай. Числа не лгали, но всегда давали ответ, верный или ошибочный. Так просто. А в жизни все непросто, и у нынешней задачи ответа нет. Сплошная неразбериха: в «дано» Чарли Сент-Клэр и ее мать, у которых нет общего знаменателя.

Матушка прихлебывала жидкий чай и радостно улыбалась, буравя меня ненавидящим взглядом.

– Пойду узнаю, готовы ли наши комнаты. Не горбись! И не спускай глаз с баула, в нем бабушкин жемчуг.

Она отплыла к длинной мраморной стойке, за которой суетились портье, а я подняла с пола свой маленький, видавший виды дорожный баул – купить красивый новый мы уже не успевали. Под шкатулкой с жемчугами (только матери могло прийти в голову взять их с собою в швейцарскую клинику) была спрятана початая пачка «Голуаза». Я охотно плюнула бы на багаж (пусть украдут эти жемчуга!) и вышла бы покурить. Кузина Роза и я впервые отведали табак в тринадцать и одиннадцать лет соответственно: у моего старшего брата мы украли пачку сигарет и, забравшись на дерево, предались взрослому пороку.

– Похожа я на Бетт Дэвис? – спросила Роза, пытаясь выдохнуть дым носом.

От смеха и кашля после единственной затяжки я чуть не свалилась с дерева. Роза показала мне язык:

– Дурочка ты, Чарли!

Только она звала меня не Шарлоттой, а Чарли, причем на французский манер, с ударением на обоих слогах – Шар-ли.

Вот Роза-то мне и привиделась в гостиничном холле. Конечно, это была не она, а неведомая англичанка, сторожившая багаж, но мозг упорно талдычил, что я вижу свою кузину, тринадцатилетнюю светловолосую красавицу. Такой я запомнила ее в наше последнее лето, когда на дереве она закурила свою первую сигарету.

Теперь она старше – ей двадцать один, а мне девятнадцать…

Если, конечно, она жива.

– Роза, – прошептала я, понимая, что нужно отвести взгляд от незнакомки. Но не отвела. – Ох, Роза.

Мне показалось, она озорно усмехнулась и кивнула на улицу – мол, иди.

– Куда? – спросила я вслух. Хотя уже поняла. В кармане я нащупала бумажку. За месяц некогда твердый листок весь измялся. На нем был адрес. Я могла бы…

Не глупи! – одернул меня внутренний голос, жгучий, как порез бумагой. – Ты никуда не пойдешь, кроме как в свой номер. Там меня ждали накрахмаленные простыни, там я буду избавлена от холодной злобы матери. Там есть балкон, где можно спокойно покурить. А завтра снова на корабль и потом – на Процедуру, как изящно выражались мои родители. Маленькую Неурядицу уладят, и тогда все будет Хорошо.

Либо надо признать, что все Плохо и уже не будет Хорошо. И прямо сейчас ступить на дорогу, начинавшуюся здесь, в Англии.

Ты же это спланировала, – шепнула Роза. – Сама знаешь. Верно. Последние недели я пребывала в безразличном горестном отупении, однако настояла на корабельном рейсе с заходом в Англию вместо прямого во Францию. Я не позволяла себе задуматься, зачем я это делаю. А затем, что в моем кармане лежал английский адрес, и теперь, когда нас не разделял океан, только отсутствие храбрости мешало по нему отправиться.

Вслед за коридорным, нагруженным чемоданами, незнакомая англичанка пошла к лестнице. Я посмотрела в пустоту, где только что была Роза. Потрогала бумажку в кармане. Сквозь онемелость проклюнулись острые обломки какого-то чувства. Страха? Надежды? Решимости?

Один накарябанный адрес плюс проблеск отваги, умноженные на десять. Реши уравнение, Чарли.

Расчлени.

Найди «икс».

Сейчас или никогда.

Я глубоко вдохнула. Достала из кармана адрес, вместе с ним выпала смятая банкнота в один фунт. Я кинула ее к скудным чаевым, оставленным реготавшими весельчаками, и, стиснув в руках баул и французские сигареты, покинула гостиничный холл. В массивных дверях я спросила швейцара:

– Извините, не подскажете, как пройти на вокзал?

Одинокая девушка в чужом городе – идея, конечно, не самая блестящая. Последнее время я пребывала в таком дурмане от бесконечного злосчастья (Маленькая Неурядица, матушкины вопли на французском, ледяное молчание отца), что была готова подчиниться любому приказу. Я бы беспрекословно шагнула с утеса и, лишь пролетев половину пути, задалась бы вопросом, почему это я падаю. Кувыркаясь, я летела в пропасть, какой стала моя жизнь. Но вот теперь ухватилась за спасательный трос.

Надо же, им стала моя давняя галлюцинация, когда в каждой встречной светловолосой девушке я видела Розу. Сперва я жутко перепугалась, но не потому, что сочла Розу призраком, – я решила, будто схожу с ума. Может, я и впрямь тронулась умом, однако призраки мне не являлись. Что бы там ни говорили родители, до конца я не верила, что Роза умерла.

Ухватившись за эту надежду, я спешила на вокзал, вышагивая в своих непрактичных туфлях на толстой пробковой подошве («Ты коротышка, ma chere, и должна ходить только на высоких каблуках, иначе всегда будешь выглядеть маленькой девочкой»). Я пробиралась сквозь людскую толчею: вальяжные докеры, нарядные продавщицы, солдаты, праздно шатающиеся по улицам. От спешки я запыхалась, а надежда в моей груди так расцвела, что у меня защипало глаза.

Вернись! – повелел резкий внутренний голос. – Еще не поздно. Обратно в гостиничный номер, обратно к матери, которая все решает сама, обратно под защиту своего ватного марева. Но я не остановилась. И вот послышались паровозные гудки, запахло гарью, вознеслись клубы пара. Вокзал Саутгемптона. Орды приехавших пассажиров: мужчины в фетровых шляпах, капризные краснолицые дети, женщины, измятыми газетами накрывшие головы в попытке спасти перманент от моросящего дождя. Когда же он начался? Под полями зеленой шляпки (выбор матери), в которой я смахивала на гнома, мои темные волосы прилипли ко лбу, но я бежала на вокзал.

Поездной кондуктор что-то выкрикнул. Лондонский поезд отправлялся через десять минут.

Я глянула на адрес, зажатый в кулаке: Хэмпсон-стрит, 10, Пимлико, Лондон. Эвелин Гардинер.

Черт его знает, что это за человек.

Наверное, мать уже разыскивает меня по всему отелю, надменно опрашивая портье. Ну и ладно. От дома № 10 по Хэмпсон-стрит меня отделяет всего семьдесят пять миль, и вот он поезд.

– Пять минут! – проорал кондуктор. Пассажиры торопливо садились в вагоны, затаскивая свой багаж.

Если не уедешь сейчас, не уедешь никогда, – сказала я себе.

Вот так я купила билет и, забравшись в вагон, скрылась в дыму.

День клонился к вечеру, в вагоне стало жутко холодно. Моими попутчиками были седая старуха и трое ее шмыгающих носами внуков; бабка неодобрительно косилась на мою руку без обручального кольца, словно вопрошая, какого сорта девица отправится в Лондон одна. Разумеется, в послевоенное время одинокие пассажирки были вовсе не редкость, но вот именно я не понравилась старухе.

– Я беременна, – сказала я, когда она в третий раз посмотрела на мой неокольцованный палец и прищелкнула языком. – Что, перейдете в другое купе?

Старуха одеревенела и на ближайшей остановке сошла, волоча за собою внуков, нывших: «Бабушка, нам еще рано…» Я вызывающе вскинула подбородок (мне все равно!), а бабка напоследок одарила меня гневным взглядом и хлопнула дверью. Я осталась одна и, съежившись на сиденье, прижала ладони к пылающим щекам, снедаемая головокружительным смятением, надеждой и виной. Едва не захлебнувшись в обилии эмоций, я затосковала по своему кокону бесчувствия. Да что ж такое со мной творится?

Сбежала в Англию, зная только имя и адрес, – сказал противный внутренний голос. – И что ты сделаешь? Такая размазня еще надеется кому-то помочь?

Я не размазня, – окрысилась я.

Размазня. Ты уже пыталась помочь, и вон чего вышло.

– А я еще раз попытаюсь, – сказала я пустому купе. Размазня или нет, я уже здесь, шаг сделан.

Уже стемнело, когда я, усталая и голодная, нетвердо ступила на лондонский перрон. Город высился мрачной закопченной громадой, вдалеке маячил собор, а за ним огромная башня с часами. Проезжавшие машины вздымали тучи брызг. Интересно, каким был Лондон в ту пору, когда туман над ним рассекали «спитфайеры» и «мессершмитты»? Я стряхнула задумчивость и сосредоточилась на том, что понятия не имею, где находится дом № 10 по Хэмпсон-стрит. В портмоне моем осталось всего несколько монет, и я взяла такси, молясь, чтоб денег хватило. Мне вовсе не хотелось выковыривать жемчужину из бабушкиного ожерелья, дабы расплатиться с шофером. Может, не стоило оставлять целый фунт той официантке… Но я не сожалела.

«Приехали», – объявил таксист и высадил меня возле ряда высоких домов. Дождь уже принялся всерьез. Я поискала взглядом свою галлюцинацию, но светловолосая голова нигде не мелькнула. Только темная улица, проливной дождь и ступени дома № 10, ведущие к обшарпанной двери. Я подхватила баул и, взойдя на крыльцо, стукнула дверным молотком, пока отвага меня не покинула.

Никакого ответа. Я снова постучала. Дождь полил еще сильнее, в груди моей волной вздымалось отчаяние. До боли в руке я колотила по двери и тут вдруг заметила, как шевельнулась штора в прихожей.

– Откройте! – Я дергала дверную ручку, смаргивая капли дождя. – Я знаю, в доме кто-то есть!

Внезапно дверь подалась, я ввалилась внутрь и, не устояв на своих непрактичных туфлях, грохнулась на четвереньки, разодрав шелковые чулки. Дверь захлопнулась, следом щелкнул взведенный курок пистолета.

– Ты кто такая и какого хрена тебе здесь надо? – невнятно проскрежетал низкий грубый голос.

Сквозь шторы в темную прихожую проникал скудный свет уличных фонарей. Я различила высокую костлявую фигуру со спутанными волосами, огонек тлеющей сигареты и мерцание пистолетного ствола, наставленного прямо на меня.

Наверное, оружие и хамское обращение должны были повергнуть меня в ужас, однако ярость смела последние крохи моего бесчувствия. Кое-как я встала на ноги, потирая ободранные коленки.

– Я ищу Эвелин Гардинер.

– Плевать мне, кого ты ищешь. Я хочу знать, с какой стати чертова америкашка вламывается в мой дом. Пусть я старая и пьяная, но этот девятимиллиметровый «люгер» в отличном состоянии. Пьяная или трезвая, уж с такого-то расстояния я разнесу тебе башку.

– Меня зовут Чарли Сент-Клэр. – Я отбросила мокрые волосы с лица. – В войну пропала моя французская кузина Роза Фурнье. Возможно, вы знаете, как ее найти.

В прихожей вдруг вспыхнуло бра. Я сощурилась от яркого света. Передо мной стояла рослая худая женщина в линялом ситцевом платье: растрепанные седые волосы, побитое жизнью лицо. Ей можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет. В одной руке она держала пистолет, нацеленный мне в лоб, в другой зажженную сигарету. Женщина поднесла сигарету к губам и глубоко затянулась. Меня замутило, когда я увидела ее руки. Боже мой, что с ними случилось?

– Я и есть Эва Гардинер, – процедила она. – Но я ничего не знаю о твоей кузине.

– Может, все-таки знаете, – сказала я в отчаянии. – Пожалуйста, давайте поговорим.

– Вот, значит, как, америкашка? – Взгляд хищных свинцово-серых глаз под набрякшими веками полнился презрением. – С бухты-барахты и, могу спорить, без гроша в кармане ты среди ночи вламываешься в мой дом только потому, что вдруг мне что-то известно о твоей п-пропавшей подруге?

– Верно. – Даже под дулом пистолета и ее жалящей насмешкой я не сумела б объяснить, почему шанс отыскать Розу затмил все прочее в моей порушенной жизни, что за странное дикое отчаяние привело меня сюда. Оставалось лишь подтвердить: – Я не могла иначе.

– Ладно. – Эва Гардинер опустила пистолет. – Ты, н-наверное, чаю хочешь?

– Да, это было бы…

– Чаю нет. – Она двинулась по темному коридору, шагая широко и беспечно. Босые ноги ее смахивали на орлиные лапы. Ее слегка покачивало, рука с «люгером» висела вдоль тела, однако палец по-прежнему лежал на спусковом крючке. Чокнутая, – подумала я. – Старая свихнувшаяся корова.

А вот руки ее с нелепо вздувшимися изуродованными костяшками больше походили на клешни омара.

– Не отставай, – через плечо бросила Эва, и я поспешила следом.

Она открыла дверь, щелкнула выключателем, и глазам моим предстала холодная гостиная, где царил беспорядок: незажженный камин, задрапированные окна, не пропускавшие ни крохи света с улицы, повсюду старые газеты и кружки с недопитым чаем.

– Миссис Гардинер…

– Мисс. – Хозяйка плюхнулась в потрепанное кресло, развернутое к захламленной гостиной, и бросила пистолет на журнальный столик. Я сморщилась, однако «люгер» не выстрелил. – Можешь называть меня Эвой. Твое в-вторжение в мой дом перевело нас на такой уровень близости, из-за которого ты мне уже неприятна. Повтори, кого ты ищешь?

– Я не хотела вторгаться…

– Да нет, хотела. Тебе кое-что нужно, и нужно до зарезу. Что же это?

Я скинула мокрый плащ и села на пуфик, не зная, с чего начать. Целиком сосредоточившись на том, как добраться сюда, я не продумала свой рассказ. Одиннадцать летних встреч двух девочек, разделенных одним океаном и одной войной…

– Д-давай, начинай. – Эва, похоже, слегка заикалась, только я не поняла, что было тому причиной – выпивка или нечто другое. Потянувшись изуродованной рукой к хрустальному графину на столике, она неловко его откупорила; я учуяла запах виски. – Мой трезвый лимит истекает, так что не теряй времени.

Я вздохнула. Не просто чокнутая старая баба, но еще и пьяница. Под именем Эвелин Гардинер мне представлялась дама, у которой дом обнесен живой изгородью из бирючины, а на столе – плюшки, но не графин с виски и заряженный пистолет.

– Ничего, если я закурю?

Эва дернула костлявым плечом и пошарила на столике в поисках стакана. Там его не оказалась, и тогда она плеснула добрую порцию янтарной жидкости в чашку с цветочным узором. Ничего себе, – ошеломленно подумала я, закуривая. – Кто же ты?

– Невежливо так пялиться, – сказала Эва, хотя сама разглядывала меня в упор. – Господи, сколько на тебе всяких рюшек – это что ж, нынче мода такая?

– А вы на улицу-то выходите? – не сдержавшись, спросила я.

– Не часто.

– Это «Новый облик». Прямо из Парижа.

– На вид ч-чертовски неудобно.

– Так оно и есть. – Я мрачно затянулась. – Ну ладно. Я Чарли Сент-Клэр, вернее, Шарлотта, только что приехала из Нью-Йорка… – Интересно, как там сейчас мать? Наверное, в бешенстве и готова меня оскальпировать. Ну да бог-то с ней. – Отец мой – американец, а мать – француженка. До войны каждое лето мы проводили во Франции у наших родственников. Они жили в Париже, но еще владели летним домом в окрестностях Руана.

– Гляди-ка, не детство, а пикник с картины Ренуара. – Эва прихлебнула виски. – Рассказывай интереснее, а то я быстро напьюсь.

Это и впрямь напоминало живопись Ренуара. Я закрывала глаза, и перед внутренним взором возникала размытая картинка одного долгого лета: узкие извилистые улочки, огромный несуразный дом, старые номера «Фигаро» на истертых диванах, забитый хламом чердак, пылинки в солнечном луче, пробившемся сквозь мутное стекло оранжереи.

– Кузина Роза Фурнье… – я почувствовала закипавшие слезы – …была мне как родная сестра. Хоть на два года старше, она не чуралась меня. Мы всем делились, все друг другу рассказывали.

Две девочки в зазелененных травою платьях играют в пятнашки, лазают по деревьям, дерутся с кузенами. Вот они постарше: у Розы намечается грудь, я – все та же нескладеха с ободранными коленками, мы обе подпеваем джазовым пластинкам и обе смешно влюблены в Эррола Флинна. Розины проказы одна чуднее другой, но она, как львица, защищает меня, свою преданную тень, когда в результате ее затей я попадаю в неприятности. Вот и сейчас я слышу ее голос, как будто она здесь, в этой гостиной: «Спрячься в моей комнате, Чарли, я зашью твое платье, прежде чем мать обнаружит дырку. Зря я потащила тебя на эти скалы…»