Полная версия

Психотроника и днк. Искусственный интеллект в битве со старением организма человека. Психотроника и днк

В последнее время достигнуты существенные результаты в изучении тех мозговых процессов, которые лежат в основе субъективных переживаний, обусловливают возникновение ряда явлений субъективной реальности, в том числе относящихся к процессу мышления. Здесь, прежде всего должны быть отмечены исследования Иваницкого. Эти работы преследуют стратегическую цель: выяснение существенных и необходимых свойств того типа самоорганизации, который создает представленность для системы информации в форме субъективной реальности и способность оперировать ею (в «чистом» виде), что имеет первостепенное значение для создания новых направлений разработки искусственного интеллекта. Наверное было бы верным начать не с особенностей сознания, а с глаз человека. Известная всем поговорка, что глаза – это зеркало души приобретает всё более выраженный технический интерес. Глаза человека могут сказать о многом. С помощью глаз можно выразить согласие, гнев, отрицание, недоверие, непонимание, любовь. Глаза человека могут сказать о его интеллекте. Кто-то из вас уже не раз замечал как будто из глаз исходит тонкий и мягкий свет или может вы никогда не смотрели в глаза своего любимого человека.

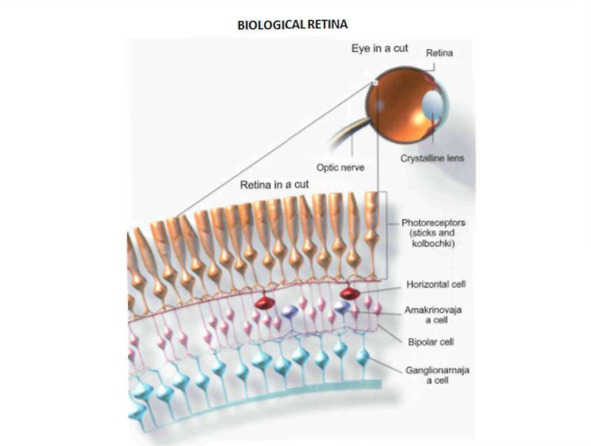

Клетки сетчатки связаны сложной сетью возбуждающих (односторонние стрелки), подавляющих (линии с кружками на конце) и двунаправленных (двусторонние стрелки) сигнальных связей. Такая схема вырабатывает селективные ответы четырех типов ганглионарных клеток (внизу), которые составляют 90% волокон зрительного нерва, передающих зрительную информацию в мозг. Ганглионарные клетки включения (зеленые) и выключения (красные) возбуждаются, когда локальная интенсивность света выше или ниже, чем на окружающем участке. Ганглионарные клетки возрастания (синие) и убывания (желтые) генерируют импульсы, когда интенсивность света увеличивается или уменьшается. Глаз принимает фотоны они попадают в нервную систему, а что потом? Потом 90% рассеивается и лишь 10% достигают нужного результата. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что такой сигнал мы не в состоянии использовать для обучения электронного мозга. Ведь мысль – это мировая энергия!. Что предлагает нам современная наука? В Хьюстоне был создан микро детектор сетчатки глаза, правда они пока не продают её коммерчески.

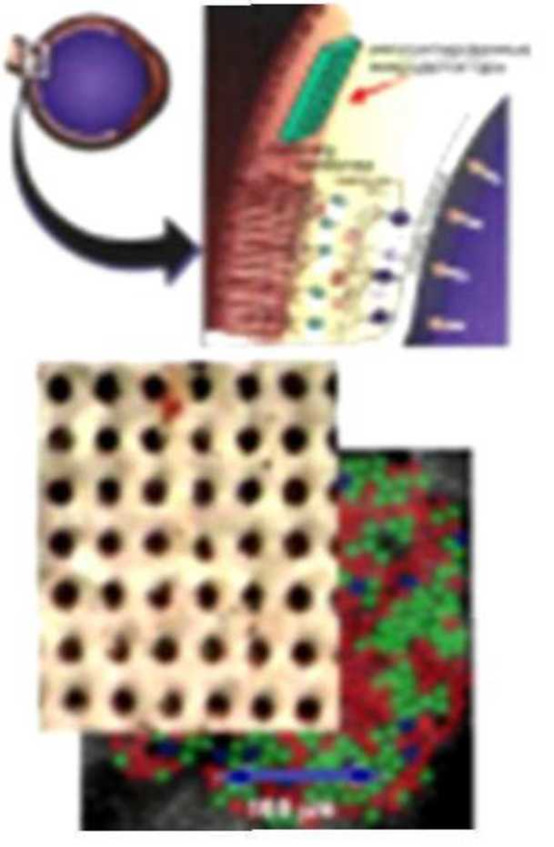

Микродетектор сетчатки преобразует химическую энергию, которая возникает у человека в электрохимические импульсы, тем самым у человека увеличивается зрение. Размер микродетектора составляет около двух миллиметров. Она абсолютно безвредна для глаз человека в отличии от кремниевой. Далее вы поймёте, когда речь пойдёт о семантическом кодировании в работе сознания. Для того, чтобы сигнал попал в компьютер нужен кореллятор. Рассмотрим некоторые особенности. Коррелятор работает только при том масштабе изображения, какой заложен в эталоне. Анализ показал, что объяснение этих противоречий заключено в особой анатомии глаза и зрительного нерва.

Система нейронов зрительного анализатора человека построена так, что наблюдаемое изображение деформируется путем сжатия его периферийных областей. Сжатие, насколько можно судить, соответствует логарифму расстояния от центра поля зрения. Деформирование изображения происходит под совместным действием трех факторов:

от центра к периферии сетчатки глаза уменьшается плотность расположения фоторецепторов;

от центра к периферии сетчатки растет число рецепторов, посылающих сигналы в одно и то же волокно зрительного нерва;

на входе зрительного нерва в ядро, называемое наружным коленчатым телом таламуса, наблюдается редкое явление – плотность расположения нервных окончаний оказывается наиболее высокой на периферии пучка волокон и плавно уменьшается к центру.

Микродетектор.

вверху: схема сетчатки глаза с участком, заменённым на микродетекторы внизу: плёнка с керамическими микродетекторами размером 30 микрон на

полимерной подложке

К тому же сделано ещё одно открытие. Речь пойдёт о зеркальных нейронах.

В экспериментах, о которых пойдет речь ниже, исследуются явления рефлексии на уровне групп нейронов и локальных зон в коре головного мозга высших млекопитающих. Примечательно вот что: хотя действие и начинается с нейронов, заканчивается оно выходом на проблему зарождения речи у человека, затрагивая попутно весьма популярную в свое время и остро дискуссионную «теорию жеста» – связи первоначальных звуковых высказываний с жестами. Речь – это та самая особая способность нашего вида, которая порождает его поистине необъятные коммуникативные возможности. Кому не случалось наблюдать, как другой человек пытается повернуть неподатливую гайку или продеть нитку в неухватное ушко иглы? И кто при этом не испытывал странное ощущение в мышцах – будто они напрягаются в попытке повторить движения этого человека, как бы стараясь ему помочь? Что же это в нас так внимательно следит за этими движениями и так точно, хотя и мысленно, воспроизводит их? Вопрос этот, давно интересовавший многих нейробиологов, недавно получил неожиданное решение, которое, в свою очередь, породило целый спектр новых вопросов и привело к появлению любопытных и интригующих гипотез. Оказалось, что всему виной особые нейроны, которые, в силу специфики своего действия, получили название «зеркальных». Эти нейроны были впервые обнаружены итальянскими учеными Галлезе, Риццолатти и другими из Пармского университета. В начале 1990-х годов они начали изучать мозг мартышек. Вживляя в него электроды, они изучали активность нейронов в одной определенной зоне обезьяньего мозга – зоне Ф5.

У человека ей соответствует зона Брока в левом полушарии, связанная, как сегодня считается, с процессом речи.

Зона Ф5 у мартышек расположена в той части коры, которая заведует обдумыванием и осуществлением движений, и нейроны в зоне Ф5 становятся активными («выстреливают» сигналы), когда обезьяна выполняет какие-либо целенаправленные моторные действия. Тот факт, что зеркальные нейроны именно «повторяли» наблюдаемое действие, а не просто возбуждались при его наблюдении, подтвердился, когда экспериментаторы поощряли обезьян проделать то же действие своими руками. Оказалось, что при этом возбуждаются в; точности те же нейроны, что при показе, и характер выстреливания сигналов тоже такой же. С другой стороны, зеркальные нейроны оказались весьма избирательными. Каждая их группа реагировала на какое-то определенное действие (и не реагировала даже на чуть-чуть отличные), причем реагировала строго определенным образом. Все это усиливало впечатление, что зеркальные нейроны – именно зеркальны: с их помощью мозг обезьян как бы постигал мозг экспериментаторов в его внешних проявлениях, в физических действиях.

В современном высокотехнологичном мире многие из нас пользуются чудесными свойствами компьютерных чипов. Информацию можно заложить в компьютерную память, и она будет там храниться. Затем к этой памяти можно обращаться, и она будет выполнять самые разные задачи: следить за временем, планировать деловые встречи, включать кофемолку, посылать факсы (пока мы спим), а также выполнять сложные математические расчеты. Эти «внешние» примеры помогают составить представление о том, что происходит внутри вашего мозга. Ведь именно в человеческом мозгу, в разуме человека впервые родилась сама идея компьютерной микросхемы. «Внешние» открытия, такие, как сотовые телефоны, портативные компьютеры размером с ладонь, а также разнообразные игровые устройства, сами представляют собой как бы компьютерную распечатку, дающую зримое доказательство творческих способностей человеческого мозга. Подобным же образом глаз может «вывести на печать» то, что происходит в мозгу. Моя персональная «цифровая видеокамера» непосредственным путем передает мне образы, в живых красках, и помогает мне не сбиться с пути, когда я пытаюсь понять, как работает мой мозг. Когда я стараюсь сознательно увидеть то, что происходит вне меня, у меня появляется возможность понять, как действуют мои внутренние системы. Мозг можно рассматривать как «посадочную площадку» для сенсорной информации. По мере того как ощущения проникают в более глубокие слои мозга, ощущения эти структурируются и классифицируются все более глубоко и четко. Такая интеграция помогает разуму извлечь смысл из хаоса.

Приведу ближайший пример. Оптики могут сделать такую пару очков, что надевшему их покажется, будто мир растянут в стороны или по вертикали. Свет, попадающий в наши глаза, искажается призмами и зеркалами. На какое-то время в мозгу возникает большая путаница. Мозг получает эти новые световые ощущения, и, благодаря работе миллионов взаимодействующих «компьютерных сетей» нервных комплексов, чип внутри нашего мозга пытается рассортировать эту новую информацию и дать ее интерпретацию, понимание того, что действительно происходит. Очень скоро все встает на свои места, и надевший эти очки вновь воспринимает мир так, как его всегда воспринимал. Чтобы правильным образом изменить восприятие мира, мозг и разум должны учитывать не только то, что видят глаза, но и множество других факторов, таких, как сила тяжести, тонус костномышечной системы, а также скорость наблюдателя и объектов, движущихся вокруг него, да и расстояние между ними. Внешний слой мозга – поверхность, которую можно сравнить с кожей человеческого тела. На этом уровне кора головного мозга (так называемый неокортекс) – наш компьютерный чип – выполняет элементарную работу. Ощущения здесь собираются и сохраняются. Электрические и химические сигналы, каждое мгновение поступающие от глаз и других органов чувств, методически откладываются в памяти. На более глубоких уровнях неокортекса данные становятся все более систематически организованными. Наподобие ткани под поверхностью кожи, более глубокие слои мозга имеют все возрастающую сложность, и именно здесь световые впечатления реорганизуются, принимая формы линий и очертаний.

Первоначальный свет превращается в более сложные образы, которые затем будут интерпретированы мозгом и разумом.

Роль мозга состоит в том, чтобы понять происходящее внутри и вокруг вас, собирая визуально-моторные данные, получаемые благодаря соотнесению визуальной информации с информацией, поступающей от крупных мышц вашего тела (мышц ног и рук), а также с вашим откликом на силу тяжести, с размером и положением вашего тела, а также с положением каждой части тела относительно тела в целом. То, что вы видите, связано с движениями вашего тела: таким образом устанавливается связь между тем, что вы видите, и вашим физическим присутствием в мире.

Разум: суперкомпьютер

Процесс взаимодействия света с сетчаткой, на которую он попадает, можно уподобить тому, что происходит в видеокамере. Потоки образов поступают в мозг, где они структурируются в виде последовательно движущихся картинок, соответствующих течению времени. В последнем и состоит их отличие от моментального снимка, получаемого с помощью фотоаппарата. Наша способность получать эти картинки и извлекать смысл из их потока хотя бы частично зависит от состояния нашего разума и души. Так, если вы испуганы или встревожены, степень вашей восприимчивости снижается, а следовательно, уменьшается и способность интерпретировать сигналы, приносимые светом.

Такое «подавление» света, испытываемое в состоянии страха, связано с рефлексами выживания, прошедшими свой путь эволюции вместе с нерв-ной системой. Способность мозга регулировать то, что видит человек, отчасти определяется разумом человека, который эмоциональным образом реагирует на поступающий свет, помогая решить, сколько света пропустить внутрь. Если человек видит ситуацию, возбуждающую неприятные эмоции (возможно, ассоциирующуюся с каким-то аналогичным переживанием из его прошлого), он, скорее всего, «заблокирует» некоторую часть поступающих впечатлений. Это жизненно необходимо, поскольку человек стремится избежать опасной или мучительной ситуации, подобной той, с которой пришлось столкнуться в прошлом. К примеру, встретив тигра на тропе в джунглях, никому не придет в голову остановиться поизучать красивые полосы на его шкуре или пре-даться воспоминаниям о любимой кошке; напротив, каждый мобилизует все свои силы и мчится со всех ног, чтобы оказаться как можно дальше.

Что такое сознание, самосознание, интеллект, разум?

Что такое сознание?

Философский интерес представляет возникновение сознания у простейших живых или искусственных систем.

Простейшее сознание – это ощущение своего состояния, или состояния своих «органов чувств». Сознание наблюдаемо только для самого субъекта. Оно не наблюдаемо объективными средствами. Не очевидно, что сознание требуется для разумного поведения.

В социальном смысле «сознание» или «сознательность» – это контроль соответствия своего поведения общественным нормам. Это вовсе не «простейшее сознание». Оно проявляется в виде «разумного поведения» и является следствием наличия интеллекта.

Скорее всего, «простейшее сознание» в природе невозможно, так как нет механизма его развития при помощи естественного отбора. Естественный отбор начнёт работать, если появится обратная связь от своих действий к своим ощущениям в виде «самосознания».

Что такое самосознание?

это улавливание (ощущение, понимание) связи между своим поведением и своими ощущениями. При появлении самосознания субъект получает возможность изменить своё поведение, чтобы улучшить свои ощущения. Как он воспользуется такой возможностью зависит от его способностей, которые даны от природы (или предусмотрены разработчиком). Некоторые способности могут быть развиты путём обучения. Постепенное улучшение или «рационализация» поведения наблюдаема. Но из способности к обучению не следует, что система имеет ощущения, то есть сознание. Есть и другие способы обучения.

это умение работать с формальными системами, например с данными или с символами. Умение делать выводы, применяя заданные «правила вывода». Применение интеллекта позволяет значительно повысить эффективность обучения за счёт того, что формальные «символы» в сжатом виде содержат «знания», полученными теми, кто разработал соответствующий формальный аппарат. Интеллект не требует наличия сознания или разума. В частности, многие компьютерные программы помогают нам решать интеллектуальные проблемы, но, в отличие от нас, не осознают своего поведения.

Что такое разум?

Вместо слова «разум» часто используют слово «интеллект». Например, «интеллектуал» – это умный, знающий и чувствующий человек. Применение слов – дело вкуса и традиции. Прежде, чем стать «интеллектуалом» нужно быть «человеком разумным». Это обозначение человека, как биологического вида, содержит интерес к происхождению разума. Разум – это заинтересованное восприятие внешнего мира, данного в ощущениях.

Это выработка моделей внешнего мира в виде образов, первоначально возникающих, как совокупности ощущений. Представление о «внешнем мире» возникает благодаря самосознанию. Развитие образных моделей приводит к их «формализации» и отдалению от непосредственных ощущений. При достаточном уровне формализации, то есть «концентрации» знаний в модели, эти модели становятся в большой мере символьными. Так чувствующее существо приобретает интеллект.

Когда говорят о сравнении искусственного разума с человеческим разумом, то почему-то имеют в виду, что искусственный разум, когда он будет создан, сразу же станет сравним с человеческим. Любая вещь создаётся (разрабатывается) постепенно, от простого к сложному. Возможность сравнения с человеком – это не первый, а последний этап в создании искусственного разума. В виду невозможности познания бессознательного средствами психоанализа необходимо использовать иные, в том числе создать новые, научные методико-гносеологические средства. В рассмотрении бессознательного, как детерминанты сознания основополагающую роль играет изучение происхождения самой личности,

ее эволюция или социальный онтогенез. В основном, личность изучают три научные отрасли: психология, социология и социальная психология, как междисциплинарная наука. Однако здесь кроется очевидное упущение в широком смысле личность это прежде всего информация, так она состоит из информации переданной в нее обществом (социальный аспект) и природной средой (биологический аспект). Следовательно, необходимо изучать возникновение и развитие личности с позиции информационного подхода, включающего в себя различные методики системного анализа и методы социальной кибернетики. Какова же взаимосвязь понятий сознания, бессознательного и личности? Где находятся истоки личности? Что есть личность в информационном смысле? На поставленные вопросы необходимо попытаться дать ответ.

Информация, формирующая личность в форме конструкций языка и соотносящихся с ними состояний общественной жизни, а также среды проживания, деятельной среды в целом, непрерывно поступает в индивида. Модель искусственного интеллекта должна строиться на основе изучения структуры сознания и бессознательного. Один из наименее изученных вопросов, а он является важным в понимании организации сознания, – это топология процессов в сознании. Для исследования этой проблематики необходимо пользоваться четкими определениями и априори введенными постулатами. В пределах контекста вопроса, охарактеризуем сознание, как некоторую информационную сущность ограниченного размера (в сантиметрах), локализованную в области черепа и имеющую некоторую организацию. Под организацией сознания будем понимать динамическую структуру сознания, то есть определим сознание нечто, состоящее из нескольких объектов, находящихся в постоянной динамике. Кроме этого следует говорить о сложности объекта сознания. Обладая собственной динамикой, объект постоянно изменяется. Наиболее яркий пример это I- объект. Сложность подразумевает наличие некоторой структуры у самого объекта. Назовем элемент структуры объекта каналом. Каждый канал будет содержать некоторый поток задач. Задача это наименьшая структурная единица канала. Введение каналов обусловливается рядом психологических явлений памяти.

К ним относятся:

Первое. Вспоминание (появление в среде сознания) конкретного факта, через некоторый промежуток времени (часы, дни, недели, месяцы) после утомительных попыток его вспомнить.

Второе. Наличие непроявленной но уже готовой к отображению в среде сознания информации, что встречается при вспоминании, образов например (последовательная смена), феномена эйдетической памяти, при речи, когда в конкретный момент времени в среде сознания имеется не весь текст речи на 2 часа лекций, например, а только часть. Остальной же текст подгружается постепенно.

Пользуясь языком программирования все интерпретируется как наличие текущего процесса выполнения задачи и выполняющихся фоновых задач с различным приоритетом. Применительно к модели объекта сознания в конкретный момент времени текущим является один канал, а остальные являются фоновыми. Отсюда становится понятной структурирование канала на задачи. Например, вы что-то пытаетесь вспомнить. Не вспоминается. Но вам это нужно вспомнить. Таким образом в фоновом режиме запускается канал. Поскольку пока ничего не вспоминается (а система-то обрабатывает канал), вы продолжаете мыслить. Иначе говоря имеется текущий канал, обрабатываемый в реальном режиме. Через некоторое время вы вспоминаете то, что нужно (обработка фонового канала завершена и данные из фонового канала переданы в текущий канал). У текущего канала имеются собственная структура он как уже было сказано состоит из задач. Например, обычная речь на знакомую вам тему это работа текущего канала 1-объекта. Задачами этого канала является мгновенно вспоминаемые вами сведения.

Вдруг вы вспоминаете то, что хотели вспомнить некоторое время назад здесь происходит встраивание в текущий канал задачи с более высоким приоритетом.

Теперь становится очевидным необходимость использования классического подхода в изучении сознания (хотя он не позволяет понять глубинные механизмы психики) и теории психоанализа Зигмунда Фрейда (кстати, тоже классической в зарубежной психологии). Что же такое топология сознания? Опираясь на рассуждения этого раздела, этот вопрос нужно поставить иначе, как расположены объекты сознания в его среде? В качестве примера можно привести известные, наверно, каждому факты:

Первое. Зрительная информация (видео-объект сознания) реализован в виде плоского экрана на уровне глаз. Имеет ограниченные размеры.

Второе. Мысли (объект сознания) возникают где-то в центральной точке черепа из точечного (сферического) источника (шишковидной железы).

Третье. Ментальная сущность в биополе человека, которой нет у животных

Четвёртое. И т. д.

Учитывая, что объекты сознания информационны и пощупать их нельзя, а топологичность их имеет место, то в настоящее время единственным способом установить ее является анкетный опрос испытуемых. Предложенную концепцию организации сознания целесообразно обозначить как объектная или топологическая модель сознания.

Основные выводы:

Первое. Сознание не является абстрактным понятием. Сознание это вполне конкретная сущность, имеющая информационное содержание.

Второе. Сознание является эмиссией бессознательного.

Третье. Сознание имеет сложную организацию, в виде объектов сознания, их внутренней иерархии и связей между объектами.

Четвёртое. Объекты сознания имеют определенную геометрическую форму.

Пятое. Объекты сознания обладают свойством топологичности, то есть они расположены в среде сознания в трехмерной системе координат.

Шестое. Исследуя топологичность объектов можно уточнить их сущность и связи между собой, а также характер функционирования.

Седьмое. Личность воспринимает себя целостным образованием, ориентированным во вне, и, поэтому, не в состоянии самостоятельно понять собственное информационное устройство.

Если сознание в какой то мере доступно для исследования, то бессознательное психическое до настоящего времени является гигантским черным ящиком. Образно говоря, мы даже не знаем как этот ящик выглядит! Каким же бессознательное проявляет себя, чтобы его можно было изучать? Имеется единственный, пока доступный, способ изучать бессознательное через сознание, разрабатывая соответствующие методики и ставя эксперименты. Центральным пунктом в

исследовании бессознательного является работа памяти, так как основная часть процессов памяти осуществляется неосознанно, автоматически. Подавляющая часть психических процессов автоматизированы. На уровне объектов, сознание взаимодействует с бессознательным используя интерфейс запросов. Затронем следующие вопросы:

Элементарные механизмы распознавания.

Репрезентация информации в памяти.

Наглядная репрезентация информации в памяти.

Семантическое кодирование.

Организация человеческой памяти.

Создание новой информации в памяти.

Что же такое память с точки зрения психологии? Память это способность психики воспроизводить в большем или меньшем соответствии с оригиналом прошлые события (сведения) после хранения их в течение некоторого времени. Сразу же бросается в глаза явное ограничение предлагаемой формулировки понятия памяти. Память не является чем-то изолированным. Она является частью процессов отражения внешнего мира в субъекте. Вся информация, поступающая в индивида, проходит через систему памяти и тем или иным образом фиксируется в ней. Информация, поступающая в память, хранится там, в виде некоторой целостной структуры, в которой отражаются объективные взаимосвязи внешних объектов. Поэтому в дальнейшем будет дано новое определение памяти, учитывающее все ее особенности.

Элементарные механизмы распознавания.

Воздействующие на рецепторы сенсорной системы физические параметры стимула преобразуются в определенные состояния центральной нервной системы. Распознавание символа ноль (это ноль или буква?), подобно любому другому акту опознания, только при условии, что центральная нервная система сохранила следы воспринимавшихся в прошлом стимулов (в данном случае символьного окружения и более глобального контекста) в таком виде, который позволяет установить соответствие между воспринимаемым стимулом и этими следами. Только после того как установлено такое соответствие, стимул приобретает значение и содержащаяся в нем информация получает интерпретацию. Информация о прошлых событиях составляет, таким образом, необходимую предпосылку для распознавания поступающей в данный момент информации. Процесс распознавания значений будем называть семантическим кодированием. Следовательно, семантическое кодирование представляет собой соотнесение актуальных стимулов с наличным содержанием памяти. Результат этого процесса переживается субъектом как восприятие. Уже на уровне распознавания проявляется известный автоматизм. Значение стимула дается нам чаще всего непосредственно и не сопровождается переживаниями, позволяющими заметить, что распознавание опосредствуется сложными механизмами переработки информации. Тем не менее, процесс распознавания необходимо изучать, так как он является базовым при попадании информации в память. Системы искусственного интеллекта необходимо строить, поэтому же принципу. Первым этапом ввода данных в память систем должен сопровождаться семантическим кодированием.