Полная версия

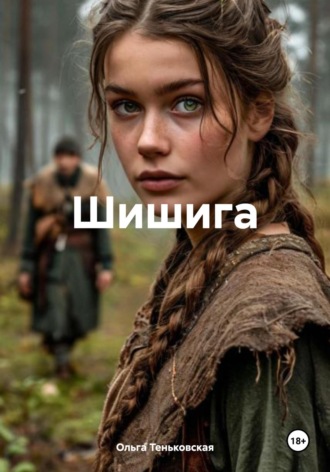

Шишига

Но у нас была другая напасть: все трое мы преподавали в вечерней школе: я русский язык и литературу, Татьяна – математику и физику, а Люба, соответственно, химию и биологию. Все остальные предметы вел Николай Петрович, аферист от образования, серьезно утверждавший, что в одиночку может вести всё, и только бесчисленные домашние заботы не позволяют ему взвались на плечи такую ношу: Николай Петрович жил один и воспитывал девочку-семиклассницу, сестру-близняшку которой увезла ее мать в неизвестном направлении, что давало Николаю Петровичу полное право всенародно называть бывшую жену «эта недостойная женщина» и жаловаться, что он не может поддерживать отношения с другой своей дочерью. Являясь непревзойденным специалистом в области воспитания, он отказался, однако, от классного руководства в пресловутом 10 «А», врученном торжественно мне в качестве бонуса. Надо ли говорить, что на вечерних занятиях этот тип появлялся слабо, ссылаясь на мыслимые и немыслимые в условиях деревни причины.

Так что всю тяжесть вечерней школы тащили на себе мы. Ученики, взрослые, состоявшиеся уже мужчины, не закончившие в свое время среднюю школу, а теперь из-за этого не получавшие положенных им плюшек, на уроки приходили трезвые, чисто одетые и сосредоточенные. Они, конечно, курили на переменах, выходя в школьный двор, но перед входом в школу разгоняли перед собой табачный дым, наивно полагаю, что теперь-то уж мы ничего не учуем.

Поначалу они проверяли меня на прочность: ловили за серебряные колокольчики, болтавшиеся сзади на шнуровке моих роскошных итальянских сапог, когда я проходила между рядами, подкладывали под бумаги на столе дохлых мышей и в ответ на мои вопросы задавали свои – двусмысленные, – но первые же неприятности в классном журнале остановили их прыть. Репутация высокомерной городской выдры (с вариациями) вполне меня устроила, и мы зажили душа в душу.

За вечернюю школу платили нам по-королевски: неплохие ставки управления образования приятно дополняли плюшки от ремзавода и элеватора.

И жила я по-королевски: поднималась в пять утра, три раза в неделю в половине шестого к крыльцу мне подавали вполне приличную заседланную лошадь, помотавшись по полям, в половине седьмого я возвращала лошадь в конюшню и легкой трусцой бежала к учительскому дому, принимала душ. К этому времени меня ждал завтрак. Завтракали мы неспешно, так же одевались, обували туфли на высоких каблуках и через калитку ровно в 8.15 проникали со своей территории на школьную. В это же время через ворота на просторную площадку перед главным крыльцом въезжал школьный автобус, дети поднимались вместе с нами по широкому крыльцу и входили в светлый огромный холл. Это было похоже на шикарный прием.

Уроки начинались в 8.30. Школа занималась в одну смену: ее строили с перспективой на развитие деревни. Обедали мы в школьной столовой. После уроков проверяли тетради, готовились к завтрашним урокам, ставили бесконечные спектакли. Самое позднее в четыре по полудни мы были дома. Пару часов на личные дела, и – готовить ужин. Ужинов было два: ранний и поздний. Поздний ужин – чай с печеньем, или немного шампанского с фруктами и сыром, или какао с солеными орешками – стал ежедневным сбором оппозиции Шишиге. Начались эти вечерние сборища с одного непримечательного происшествия.

Когда я заканчивала школу, страну накрыло мини. Школьное форменное платье, пошитое теткой – модной портнихой – я обрезала чуть ли не еженедельно, пока не довела его до такой длины, что при малейшем наклоне были видны кружева на моих трусиках. Такой же длины придерживались и все мои подружки, что в купе с огромными бантами на головах и какими-то гипертрофированными воротничками и манжетами вызывало дикий восторг у наших одноклассников. Но уже на первом курсе университета мини почти сошло на нет, юбки начали стремительно удлиняться, и к пятому курсу я носила миди.

К туалету молодой учительницы я подошла вполне ответственно: за полгода до окончания университета тетка начала шить мне взрослые вещи: костюмы в пастельных тонах, шелковые неяркие платья, строгую юбку и белую блузку. Но больше всего мне нравилось то, что тетка создала в стиле картины Ярошевского «Курсистка»: легкое серое платье застегивалось сзади до самой талии на крупные пуговицы, а разрез заканчивался намного выше колен. Впереди оно было украшено лишь матовым небольшим воротничком из французского кружева.

Вот в этом платье я и заявилась на первый педагогический совет.

В классе царило оживление: учителя делились летними новостями, принимали поздравления или соболезнования, Николай Петрович нес всякую чушь…

Шишига ввалилась в класс, на ногах у нее были чулки разного цвета. Быка за рога она взяла сразу:

– За летний период среди учеников наблюдались трамвы (видимо, от слова «трамвай»). Трамвы всякого рода, товарищи.

И Шишига начала перечислять все случаи по району за все лето.

Мы втроем сидели на задней парте с каменными лицами. Чтобы не расхохотаться. Конечно, не над детскими травмами.

Но Шишига знала, о чем мы думаем. Закончив с травмами, она вдруг заявила:

– Меня беспокоит, как одеваются учителя. Одежда учителей – это важный воспитательный момент. А что имеем мы?

Все молча пялились на Шишигу. Я была спокойна, как слон: уж в этом-то вопросе ко мне претензий быть не могло. Зря я так думала…

– Вот вы, Екатерина Алексеевна, вы что себе думаете, когда надеваете такую одежду? Вы похожи на монашку в этих ваших длинных платьях …

Приличных слов для ответа у меня не было.

– Так не одеваются учителя сельской школы!!!

Количество неприличных слов изрядно увеличилось.

– Вот посмотрите на Елизавету Михайловну. Встаньте, Елизавета Михайловна, пусть все посмотрят, как должна выглядеть учительница.

Это был неправильный пример. Елизавета Михайловна тощая, как породистая гончая, смущенно оправляя желтое в мелкий красный цветочек полиэстеровое платье, поднялась из-за парты во весь свой шикарный рост. Непослушный короткий полиэстер торчал треугольником, из разных концов его основания высовывались тощие кривоватые ножки бедной Лизы.

И тут я расхохоталась. Лиза плюхнулась за парту, а Шишига, выставив в мою сторону кривой узловатый палец, начала вещать:

– Вы видите, как они относятся к коллегам?

– Не к коллегам, Нина Ефимовна, а к вашим словам …

Шишига мои слова пропустила мимо, она была похожа на одержимую:

– Они не уважают никого, не чтят наши традиции, наши порядки. Они приходят откуда-то и засоряют здесь все. Им не место в нашей школе…

Уж не знаю, сколько бы еще продолжался спектакль, но я поднялась из-за парты, подошла вплотную к Шишиге и громко, чтобы слышали все, произнесла:

– Прекратите орать. Если вам угодно, я могу написать заявление прямо сейчас…

Шишига заткнулась, прижала отвислым задом стул. Видимо, увольнение молодого специалиста могло отразиться на ней как-то не так.

Я ушла. О том, что было дальше, хохоча и захлебываясь, рассказали мне вечером Таня и Люба. В общем-то мне было не до смеха. Я и так прогуляла два летних месяца. Да еще полмесяца потратила на эту деревенскую авантюру. Деньги, накопленные подработкой за целый год, почти закончились, в городскую школу без открепления от сельской никто меня не возьмет.

– Да ты не переживай: ей башку снимут, если ты уволишься, – вещала Татьяна. А Люба выкладывала на противень свое изумительное печенье.

Первое, что мы увидели утром следующего дня, была толпа учителей возле доски объявлений. На ней висел приказ. Как оказалось, все приказы Шишига писала сама, от руки. В школе была секретарь директора, она же пионервожатая, она же медсестра на полставки, но Шишига ей не доверяла. И вообще было впечатление, что Шишига из школы никогда не уходила. Как бы поздно не выходили мы из школы вечером и как бы рано не приходили, в кабинете Шишиги горел свет. Она редко уходила домой в середине дня.

Так вот: приказ. Он был о вынесении мне выговора «за оскорбление коллег». Я достала из дипломата красный карандаш, исправила в приказе ошибки, прошла в учительскую и набрала телефон управления образования. Говорившая со мной тетка оказалась адекватной: после первого урока приказа не было.

Но я знала: я вступила в войну. С Шишигой …

Глава 4 Падловна

Неуправляемый класс оказался вполне управляемым. Пока неформальные лидеры отсутствовали, я разобралась с формальными. Все дети в классе были чистенькие, симпатичные, приветливые. Меня поразило национальное многообразие: русские, и немцы, и латыши, и эстонцы, и одна казашка. Класс был дружный.

В октябре, после уборочной, в класс вернулись те, кто делал в нем погоду: Валерка и Яшка. Хотя по восемнадцать им исполнилось только через месяц, они были взрослыми – эти старшие сыновья в многодетных семьях, брошенных отцами. Они уже два года работали на настоящих тракторах на посевной и уборочной и зарабатывали реальные деньги, содержа своих матерей и младшую ребятню. Взрослые мужчины здоровались с ними за руку, Валерка курил открыто и открыто же ходил к местной аптекарше. На второй день после возвращения в класс он заявил, что весной женится на мне и сделает мне ребенка. Класс ликовал.

Но кто-то из учителей сделал мне просто бесценный подарок: в личном деле Валерки я нашла его характеристику для военкомата. У него была мечта: он хотел поступить в военное училище. Ничего больше было не нужно, я сломила сопротивление. А Яшка сдался следом, без боя.

Жизнь почти наладилась, если бы не Шишига. В школе ее боялись и сторонились, но было у нее два-три идейных последователя, и самая ярая – Инесса Павловна по кличке Падловна. Правда, называть так Падловну в глаза никто не решился бы: сто тридцать килограммов живого веса, да еще разъяренных тем, что недавно от нее сбежал засусленный тощий муж, здесь же сбежал, в этой же деревне, к какой-то там медсестре, и откуда только эту суку в деревню нанесло и так далее, и так далее…

Шишига никогда ни с кем не связывалась открыто, это делала Падловна. В школе она значилась завучем и власть имела неограниченную. Это она каждый день приносила мне весть, когда и в какой последовательности я должна посещать ее уроки и уроки Шишиги. На мои резонные ответы, что ни та, ни другая русский язык не преподают, Падловна совала мне бумажку с предписанием и выплывала из класса, виляя необъятной кормой. Первое время я ходила, слушала невнятное изложение географии и истории в исполнении «учителей года».

Ходить на уроки Падловны было скучно. Увлекательнейшие исторические парадоксы, могущие поразить воображение ребенка, Инесса превращала в липкую бесформенную субстанцию, часто противоречащую себе. Рассказывая об индульгенциях, этой великолепной демонстрации средневекового лицемерия, Падловна нагородила такого, что дети начали воспринимать индульгенцию как повестку на костер и никак не могли взять в толк, почему за нее нужно еще и заплатить.

И если уроки Падловны были скучными, то уроки Шишиги – страшными: география находилась по другую от нее сторону баррикады, и именно с ней – с географией – вела Шишига ежедневную борьбу. Дети были лишь безмолвными зрителями в театре ужасов: выискивая что-то на карте в пределах Европы, Шишига так задирала руки, что платье на ней поднималось выше колен и обнажало шишковатые ноги в разного цвета чулках, прихваченных широкими резинками, и фиолетовые панталоны. Обычно найти искомое Шишиге не удавалось.

После каждого урока она задерживала меня в классе и еще раз поясняла, как методически грамотно выстроить обучение. И каждый раз выпытывала, как мне показался ее урок.

– Нина Ефимовна, все хорошо, только руки высоко не поднимайте, а то резинки от чулок видно, – не выдержала я однажды и, не дожидаясь возмездия, вымелась из класса.

…Господи, сколько можно? Мою первую учительницу тоже звали Нина Ефимовна. Она могла на уроке достать из сумки яйца и спокойно пожирать их на наших глазах. У всех в классе был ужасный почерк, никто, кроме нескольких человек, не научился читать и считать к концу первого класса. А ведь это была хорошая городская школа. Даже моя мама, прощающая людям почти все слабости, не выдержала и погнала отца в школу на разговор с директором. После этого пожирание яиц прекратилось, но мой почерк лучше не стал, пока за дело не взялся отец: это он научил меня красиво и правильно писать…

Однажды я поймала Падловну на искажении истории, и не какой-нибудь средневековой, а времен Великой отечественной войны, и получила огромное удовольствие, ткнув ее харькой в напущенную ею вонючую лужу. Больше Падловна к себе не приглашала, а к Шишиге я просто перестала ходить. Шишига проглотила.

Мы сами нарушили равновесие. Кроме преподавания Люба занималась теплицей. Ее попечением теплица стала работать круглый год, снабжала школьную столовую свежей зеленью, а лично нас – огурцами и хризантемами. Люба же развела вокруг школы цветник, а за школой грядки с капустой и баклажанами.

Сентябрь стоял роскошный, теплый, мы даже купались несколько раз в местной речке. Люба не спешила снимать урожай, и вот на этот урожай забрела корова. Она как-то проникла на плодоносную территорию и дожирала уже второй кочан, когда мы с Татьяной вывернули на тропинку за школой и пошли к калитке. Корову мы не заметили. Но Люба обратила наше внимание на безобразный факт.

– Девчонки, – кричала она откуда-то сверху, – девчонки!!!

Мы вертели головами, пока не нашли ее лицо в форточке на третьем этаже.

– Что?

– Девчонки, гоните корову с капусты.

И только сейчас мы увидели корову, подхватили с земли прутики и ринулись к наглому животному. Корова поддалась, и мы погнали ее к калитке.

– Куда вы ее гоните? – заверещала сверху Люба. – Куда вы гоните? Она не пройдет в калитку, гоните через ворота.

– Как же! Не пройдет! Падловна проходит, а корова не пройдет!

Мы зашлись в смехе, а потом обернулись обе, как по команде: позади нас стояла Падловна.

Развернувшись так резко, что от колыхания ее юбки поднялись листья с тропинки, она почесала в школу, к Шишиге.

Весь следующий месяц Падловна превратила для нас в один сплошной кошмар: она моталась к нам на уроки каждый день, вмешивалась, что-то выкрикивала с задней парты. После урока был обязательный «разбор». Не так было всё, опровергались сами правила русского языка и произведения классиков, видимо, как теоремы и формулы тоже. После разбора Падловна составляла разгромные бумажки и приносила их нам на подпись, подписывать мы отказывались.

Поздние ужины теперь были полностью посвящены разработке стратегии противостояния. Шишига будто знала, о чем мы говорим вечерами на кухне, наша оборона проваливалась.

В конце концов, устав до онемения от осады, мы сами перешли в наступление. Как только заканчивался урок, двое из нас скачками неслись туда, где Падловна уже начинала изводить свою жертву, вваливались в класс и заводили свои разговоры: о пирожках, о начинках, о том, что 9Б окончательно обленился и надо принимать меры, пока не поздно, о новых платьях и еще Бог знает о чем. Падловна пыталась переорать нас, но мы пороли чушь самозабвенно, поднимался страшный гвалт, звенел звонок, и мы расходились по классам. К разборкам перед учениками Падловна не была готова. Наступление длилось недели полторы, набеги на уроки закончились. И даже вроде бы установилось перемирие.

В учительской Падловна время от времени пыталась втянуть нас в свои разговоры.

– А мы вчера с Галей ничего не готовили (Галя – это ее дочка, ширококостная, как мать, дылда из 7А). Мы только хлеба две булки купили. И натушили две трехлитровые банки кабачковой икры. И съели, – делилась с нами Падловна.

– Обе банки съели? – лениво спрашивала Таня.

Падловна, сообразив, что наделала себе на голову, выметалась из учительской.

Иногда, забыв прежний урок, она заводила:

– Я когда в 61-м сюда после института приехала, я тоненькая была, тростиночка прямо. Вот как Галечка моя.

Таня, одарив Инессу искренней улыбкой, кивала головой:

Ну, да, да… А какой ваша Галечка размер носит?

Звук голоса Тани еще таял в воздухе, а дверь уже хлопнула: Падловна понеслась к Шишиге.

Таня дразнила Падловну жестко, из принципа. Она была старше нас, в школе проработала семь лет. Институт наша Танечка закончила в Иваново и попросила распределения в Сибирь, в сельскую школу. И хотя ставка учителя математики в школе была, Тане ее не дали, только несчастных девять часов выделили, а остальное Падловна благословила своей золовке, у которой и так часов было, хоть не ртом ешь, но золовка с мужем строились, нужны были деньги.

Таня пару лет пробилась на половине ставки, кое-как затыкая дыры, а после не выдержала и съездила в область, в отдел образования. Падловна получила по голубым шарам, золовка как-то сразу открестилась ото всего, и Тане достались и математика, и физика.

Все эти стычки к добру не привели. Шишига выползла из своей норы.

Вообще-то она всегда пряталась в своем кабинете, запирала его на ключ, даже если выходила на пять минут. К себе в кабинет Шишига никого не приглашала, предпочитала доставать человека на его рабочем месте. В кабинет доступ был только у Падловны. Даже уборщицу Шишига туда не допускала.

Простодушная наша тетя Феня так поясняла отсутствие ключа от директорского кабинета, когда учителя однажды утром не увидели журналов в учительской и припомнили, что вчера Шишига забрала их на проверку:

– Нина Ефимовна сами знают, оставлять кому ключ или нет. А, может, там бумаги какие важные, что и видеть нельзя. Нет у меня ключа, а Нину Ефимовну в район вызвали, до уроков еще позвонили и вызвали.

Что-то темное почудилось мне в этот момент, и я спросила:

– Кто же убирает у нее в кабинете?

– А кто надо, тот и убирает, – был ответ. – Мне директора не докладываются. Может, сами Нина Ефимовна и убирают, они здесь с утра и до позднего вечера убиваются…

В то, что Шишига убивалась когда-нибудь на уборке, я сомневалась сильно. Как-то секретарь попросила меня заменить ее на часок. И надо же было в это время прийти телефонограмме. Срочной. Для директора. Записав все на листок, я дождалась секретаря, передала ей информацию и собралась домой. И тут Валя подняла на меня умоляющие глаза:

– Екатерина Алексеевна, отнеси телефонограмму Нине Ефимовне. Вы же на одной площадке живете…

Мы, действительно, жили на одной площадке, информация была важная, требовала срочного решения, я сгребла листок и потащила его Шишиге. И услышала, как за спиной облегченно вздохнула секретарь.

Шишига с мужем жили в двухкомнатной квартире. На мой стук долго никто не отвечал, но там кто-то возился, постанывал, я слышала грузные шаги и стук когтей по деревянному полу. Наконец, дверь открыли. На пороге стояла Шишига. Из открытой двери на меня дохнуло зверинцем. И сама квартира за спиной хозяйки выглядела как клетка опасного неряшливого животного в зоопарке: только костей у порога не валялось. Но осмотреться не получилось, Шишига глянула на меня невидящим взором, вырвала из руки листок и захлопнула дверь.

Я постояла в коридоре. Тяжелое, беспокойное чувство вынесло меня на улицу. Обойдя дом, я встала под шишигиной лоджией и посмотрела на окна. Они были грязные. В окне торчал силуэт Шишиги, она смотрела на меня темными немигающими глазами.

Глава 5 Шишонок

Шишига выползла из норы…

Сначала заболела Таня. Ночью ей сделалось так плохо, что дежурный врач местной больницы ответственность на себя не взял: вызвал скорую из районного центра. Кое-как отведя уроки, мы с Любой поехали в районную больницу, но там толком ничего не узнали, кроме «похоже на отравление». Чем могла отравиться Таня и не отравились мы с Любой, сказать было трудно. Таню продержали в больнице три дня и выпустили, ничего не определив.

Потом тяжело заболел мой сын. Он и без того постоянно кис, а здесь слег, скукожился и все молчал, глядя на меня большими испуганными глазами. Пока я сидела с ним на больничном, Люба вывихнула ногу, и, вернувшись в деревню, я нашла в квартире настоящий лазарет: бледная похудевшая Таня кое-как что-то готовила на кухне, а Люба сидела тут же на стуле, положив забинтованную ногу на большую пуховую подушку.

– Это Шишига… – сказала Люба.

На другой день я дошла до станции и позвонила отцу на работу через железнодорожный коммутатор. Отец не разрешал пользоваться рабочей связью, но понял, что не просто так звоню, и выслушал.

– Папа, помнишь ты мне сказку в детстве рассказывал про Шишигу?

– …

– Скажи мне, чем от нее спасаться?

Дежурная по станции покосилась на меня, но не изумленно, а сочувственно как-то. Я-то уверяла, что дело у меня к отцу срочное, умоляя допустить до рабочей связи с ним.

Отец помолчал и сказал:

– Мужчину из круга она не выпустит. А ты ей ни к чему, не трогай только. Да… пучок чертополоха у двери повесьте, лишним не будет…

– Спасибо, папа.

Я положила трубку. Папа был коммунистом.

Уже стоял ноябрь. Снег лег плотно, толстыми слоями. По ночам мороз терзал деревья и дворовых собак: деревья скрипели, а собаки выли, гремя тяжелыми цепями. Мы замерзали в школе и в своем учительском доме. Батареи были едва теплыми, а ночью и вовсе делались холодными. Проснувшись от невыносимого холода, мы втроем влезали в валенки, накидывали шубки прямо на ночные рубашки и неслись в кочегарку. И видели там одну и ту же картину: на куче угля, свернувшись калачиком, засунув руки между ног, спал Георгий, шишигин муж. Печь еле теплилась. Мы хватали тачку, накидывали в нее уголь, везли к топке. И так час-полтора, пока огонь не разгорался. Девушки оставались сидеть на скамеечке, перед печкой, а я шла домой, плескала в кружку коньяк, делала бутерброд с колбасой и несла кружку в кочегарку. Растолкав Георгия, мы вливали в него коньяк и совали в руки бутерброд. Он оживал.

– Дай-то Бог вам, девчонки, – говорил Георгий, никогда не уточняя, что Бог должен нам дать.

Вообще-то в кочергарке зимой должны были работать три кочегара, но работал всегда один Георгий: днем и ночью. Кто был устроен еще на две ставки, узнать не удавалось: все нити были в руках у Шишиги. Что-то искать по другим каналам мы боялись. Не за себя, за Георгия. Еще в начале ноября, заледенев за рабочий день, я подошла к Шишиге и сказала, что обращусь в отдел образования, если в школе будет такой холод.

Вечером Люба, чья комната примыкала стеной к шишигиной квартире, зашла на кухню и поманила нас за собой, прижав палец ко рту. Мы на цыпочках вошли в ее комнату, и услышали, как за стеной время от времени раздается звук, как будто на пол падает большое мягкое тело, а потом слышали стон. Мы знали, кого Шишига била об пол, и больше о кочегарке не заикались.

Но в школе стало теплее, дома тоже: наши набеги на кочегарку становились все реже, а к Новому году прекратились совсем. К сожалению…

«Стало теплее» никак не означало, что стало тепло. И если мальчики могли скрывать подштанники под форменными брюками, то девочкам приходилось намного хуже. Все они носили короткие форменные платья, старались приходить в школу в колготочках, но поверх колготок натягивали на ноги шерстяные носки, а уж потом надевали босоножки. Эстетика так себе, но все же лучше, чем у девчонок, чьи семьи не могли или не хотели покупать взрослым дочерям колготки. Тогда в ход шли толстые, вытянутые на коленях рейтузы или вообще широкие зимние штаны с начесом. Несчастные девочки, юные, тоненькие, светящиеся, были такими до пояса, а ниже пояса – как козлоногии дочери Пана – гипатии: коричневая или синяя шерсть, а снизу копытца – босоножки на высоких каблуках… Дернуло же меня за язык в единственный наш разговор с Шишигой о комфортных условиях в школе привести внешний вид взрослых уже девушек в качестве аргумента. Шишига задумалась.

В начале декабря она в срочном порядке собрала старшеклассников и учителей в актовом зале. Зал был огромный, со вторым светом, с верхней галереей, чтобы можно было наблюдать за танцующими внизу. Или разместить большой оркестр… Обогреть такую махину сложно и при хорошем отоплении, а сейчас в нем стоял просто зверский холод: облачка пара окутывали две шеренги, выстроившиеся вдоль зала. Шишига, как всегда, опаздывала.

Наконец, она прошаркала по залу, встала во главе сборища и заскрипела:

– Девушки, посмотрите на себя! На кого вы похожи? Кто научил вас в таком виде ходить по школе? Что это за штаны и носки? Посмотрите на учителей! Вот так нужно ходить по школе.

Все посмотрели на учителей. В приличном виде, то есть в туфлях, надетых поверх колготок безо всяких добавлений, были только Люба, Таня и я. Остальные учителя выглядели так же, как их воспитанницы. Шишига задумалась. А потом продолжила:

– Посмотрите на меня. Я уже не молодая, но прихожу в школу в приличном виде…

Все посмотрели на Шишигу: она была в чулках разного цвета …

Шишигина выходка возмутила родительскую общественность. В деревне говорили, что несколько мамашек, занимающих кой-какое положение и не сильно Шишигу боящихся, отловили ее вечером в пустой школе и говорили с ней в выражениях непозволительных. Шишига кипела: глаза у нее ввалились, рот распялился еще больше.