Полная версия

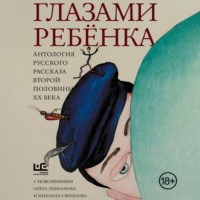

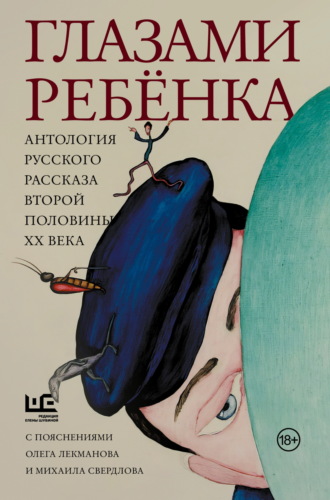

Глазами ребёнка. Антология русского рассказа второй половины ХХ века с пояснениями Олега Лекманова и Михаила Свердлова

Вот и теперь, сидя над ёжиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днём так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея берёзы… Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку – несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, – мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и всё тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты ещё не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои “ва-ва-ва”, и “ля-ля-ля”, и “ю-ю-ю”, и “уип-тип-уип” означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты всё спал – спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстёгивали и развязывали и укладывали в кровать, – ты не просыпался…

Наглядевшись на ёжика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел её, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

– Кака-ая бо’ша-ая, к’аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на неё издали, повторяя изумлённым тоном, будто видел её впервые: “Какая ба-ашня!” – потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой её колонны. Затем ты перевёл взгляд вниз, на лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придётся до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошёл к очень удобному для тебя корню у самой воды, лёг на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчёл, мух, бабочек и мошек занимали тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лёжа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зелёный пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

– П’авают ‘ыбки… – сообщил ты мне через минуту.

– А-а, – сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, – значит, не ушли ещё в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки…

– Майки… – радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отражённые в ней, делали её видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своём занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошёл к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окружённый волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока всё успокоится, взял ещё камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил…

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен – не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолёт, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошёл ко мне.

– Комаик кусил… – сказал ты морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

– Ну? Что будем теперь делать? Ещё побросаешь или пойдём дальше?

– Пойдём дайше, – решил ты.

Я взял тебя на руки, перешёл через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки её, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчёл.

Тропинка начала подниматься – сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берёз, пока не вывела нас на большой луг, окаймлённый справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались уже по лугу, всё выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными чёрточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было ещё в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землёй вянущий запах. Мы с тобой сели в ещё не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушёл в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель – земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменилась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нём осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течёт всё тем же руслом…

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлечённые красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полёт. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему, глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишащих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слёзы, лились, но совсем, совсем по другому поводу… Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу, и камушки на дне её, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подёрнутого голубовато-серебристой изморосью, и, как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, – этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это всё канет, по какому странному закону отсечётся, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрёл характер, привычки, научился говорить, а ещё лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое…

Но кого ни спросишь – все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или всё-таки не всё забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряжённой мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом – и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всём, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошёл к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты… Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким – не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл… Что и всё-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребёнка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошёл к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слёзы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадёжностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь – будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны – всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звёзд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, гладя твои волосы.

– Сынок, проснись, милый, – говорил я, слегка тормоша тебя за руку. – Вставай, вставай, Алёша! Алёша! Вставай…

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: “Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!” – стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты всё плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуху и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

– Сейчас обедать будем… Смотри, какая птица полетела… А где наш беленький пушистый Васька? Алёша! Ну, Алёшка, милый, не бойся ничего, всё прошло… Кто это там идёт, не мама ли? – я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой ещё страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

– Куинчи-ик…

Ты потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, – нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил: “Скорей!” – ты смотрел на меня серьёзно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, – теперь далеко и с каждым годом будет всё отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не моё продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдёшь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несёт меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошёл своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать…

А было тебе в то лето полтора года.

_____________☛ Среди многих загадок программного рассказа Юрия Казакова “Во сне ты горько плакал” (1977)[3] едва ли не самая важная – это загадка заглавная, она же финальная: отчего “горько плакал” “во сне” мальчик Алёша, которому, как мы узнаём из последнего предложения рассказа, было полтора года?

Чтобы приблизиться к разгадке, нам стоит обратиться к двум другим плачущим персонажам рассказа: отцу мальчика, от лица которого ведётся повествование, и другу отца – Мите. Прежде чем подступиться к тайне Алёшиных слёз, надо бы разобраться в мотивных перекличках: почему плачет Митя, почему отец признаётся: “Впору <…> было и мне заплакать…”?

Перекличкой слёз во многом объясняется то, зачем в текст введён фабульно абсолютно “лишний” персонаж, самоубийца Митя[4].

Описанием встречи Мити и героя, отправляющегося с сыном на прогулку, рассказ открывается. Поговорив, они расстаются, и рассказчик вместе с Алёшей привычным маршрутом обходит окрестности Абрамцева. Затем отец и сын возвращаются домой, герой укладывает Алёшу спать, а спустя “более часу”, не просыпаясь, мальчик принимается горько плакать:

Слёзы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадёжностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь – будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Но плачет в тексте рассказа и Митя, причём трижды, один раз – на глазах читателя (“Я пошёл его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь”) и два раза – гипотетически (“О чём вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..”; “Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слёз?”). Немотивированные вроде бы Митины слёзы в сцене расставания могут бросить свет и на его возможное предсмертное оплакивание чего-то, а значит, и на само его загадочное самоубийство. Нельзя не обратить внимание – приступ плача у будущего самоубийцы вызван именно ассоциацией с Алёшей: ещё в первой сцене произведения Казакова, когда приятель рассказчика встречает того с сыном, говорится об Алёшиных “синих, отражающих небо глазах”. И вот – через три с лишним года, прощаясь с соседом по даче, Митя горестно сетует как раз на потерянное им детское восприятие небесной сини, на отчуждение от неба:

– Когда я был такой, как твой Алёша, – заговорил он, несколько успокоясь, – мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблёкло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее?

Поблёкшее для героя небо очевидно означает его отпадение от стихии жизни, от её энергии и красоты; более того, эта пустота заполняется наваждением чего-то чудовищного. Недостача “небесного” оборачивается присутствием “страшного”:

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и всё казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла! <…>

– Всё, понимаешь, чудится по ночам, – ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу… <…>

– Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь…

Вот этот разрыв с источниками жизни, оборачивающийся кошмарами осиротевшего сознания, и приводит Митю к самоубийству.

А что же Алёша? Если мотив небесной сини в глазах мальчика замыкается сюжетным кольцом, то можно предположить и другой виток кольцевой композиции: прогулка отца и сына, начавшаяся медитативным созерцанием мальчика Митей (“…Он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя”), должна закончиться сновидческим наитием ребёнка, его чудесным, во сне, оплакиванием судьбы будущего самоубийцы.

То, что скрыто для взрослого сознания, может быть мистически разгадано полуторагодовалым ребёнком. Поглощённый во время начального разговора взрослых своими детскими занятиями, Алёша после прогулки уже знает о страшном конце Мити – это знание врывается в его дневной сон. Разве не притягиваются друг к другу две мысленные детали – то, что в лице спящего Алёши увидено рассказчиком “возвышенное, вещее знание”, и то, что говорится рассказчиком о смерти Мити:

Значит, ещё с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Этот знак, эту печать разумом никак не различить – только “вещими” слезами ребёнка. Диалог двух душ, отправляющейся в путь жизни и погибающей, скреплён ещё одной сюжетной рифмой – яблоком “невинности”, которое ест Алёша, и яблоками скорбного “познания”, которые перед смертью ест Митя[5].

Итак, смерть Мити, которая случится лишь спустя три с половиной года, Алёша и оплакивает в финале казаковского рассказа. Можно сказать, что загадка и отгадка горького плача Алёши выстраиваются здесь по образцу знаменитого стихотворения Александра Блока, о котором в момент написания рассказа Казаков, разумеется, мог и не помнить[6]:

Девушка пела в церковном хореО всех усталых в чужом краю,О всех кораблях, ушедших в море,О всех, забывших радость свою.Так пел её голос, летящий в купол,И луч сиял на белом плече,И каждый из мрака смотрел и слушал,Как белое платье пело в луче.И всем казалось, что радость будет,Что в тихой заводи все корабли,Что на чужбине усталые людиСветлую жизнь себе обрели.И голос был сладок, и луч был тонок,И только высоко, у царских врат,Причастный тайнам, – плакал ребёнокО том, что никто не придёт назад[7].Не отвлекаясь на разговор о сложном стихотворении Блока, отметим только, что в его финале принявший таинство Причастия младенец обладает тем самым трагическим “вещим знанием”, которого лишены окружающие его взрослые.

Но это только первая часть разгадки – вторая связана с внутренним, не вылившимся в слёзы плачем отца мальчика. Приглядимся к рассказчику: он постоянно ищет ключи к тайнам жизни и смерти, но истина всякий раз от него ускользает. Рассказчик всё время пытается “вопрос разрешить”, но никак не дотягивается до искомого предела. Возьмём его размышления о самоубийстве Мити, которое произошло уже в ту пору, когда Алёше “исполнилось пять лет”, – оно вставлено в рассказ вслед за начальной сценой разговора героя с Митей и перед сценами его прогулки с сыном Алёшей по окрестностям Абрамцева. Рассказчик пробует реконструировать подробности этой трагедии и понять, по какой причине она произошла, причём пытается отождествить с Митей себя самого́. Однако тайна смерти взрослого человека остаётся ему непонятной. Так же отец, при всех усилиях, не может постичь ни секрета детских слёз, ни секрета младенческой улыбки:

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределённо наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

Таким вопросом главный взрослый герой рассказа (очень близкий автору) задаётся, глядя на Алёшу. Затем в воспоминаниях рассказчика возникает образ спящего Алёши в ещё более раннем, младенческом возрасте, и вопрос о загадочных глубинах его души повторяется:

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка – лицо твоё приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, – плакал ли ты или смеялся или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, – не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит.

А потом Казаков с горечью констатирует, что “самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой” забвения. И это нас превращает сожаление о невозможности узнать, почему плакал и улыбался Алёша, в сетование о стёртой детской памяти каждого человека.

Куда же это всё канет, по какому странному закону отсечётся, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Герой рассказа “Во сне ты горько плакал” пробует проникнуть в до-сознание маленького ребёнка, вспомнив о собственном детстве:

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня.

Однако герой тут же признаётся, что “анамнесис” его при всякой попытке обречён на срыв: “но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя”. Что же, выходит, что говорящий почти плачет о своём разуме, не дорастающем до понимания, бессилии мысли, горюя об угаданном первом шаге отдаления от него ребёнка? Если это и так, то лишь отчасти – ситуация рассказчика гораздо сложнее, и у него есть свои тайны.

Вот на что стоит обратить особое внимание: отец Алёши обладает тем особым качеством, которое объединяет его с протагонистами и авторскими “альтер эго” поздней казаковской прозы – магической эмпатией. Пусть не может он приоткрыть тёмную завесу над “роковым решением” Мити – но как говорится об этой неудаче!

До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли – и не может, отступает…

Нет, это не столько сбой мысли и чувства, сколько незавершённый и потому вдвойне мучительный акт духовного волшебства. Душа рассказчика, оказывается, способна преодолевать время и расстояние, ей только чуть-чуть не хватает до слияния с другим, уже ушедшим.

Если кто-то подумает, что это просто метафора, ему надо особенно приглядеться к взаимоотношениям отца и ребёнка – в них столько чудес! В блокноте 1963 года (то есть за четыре года до рождения сына писателя, которого назвали Алексеем) Казаков набросал замысел будущего рассказа и указал на один из способов, с помощью которых взрослый человек может попытаться проникнуть в сознание маленького ребёнка: “Написать рассказ о мальчике, 1,5 года. Я и он. Я в нём. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи”[8]. “Я в нём” – таков предел казаковской идеи отцовства; в позднем рассказе эта формула была реализована: хоть слияние и осознано как невозможное, но как близко подходит отец к своей цели – и тем горше оплакивает срыв.

Именно глазами сына отец воспринимает каждый камешек, каждого малька и каждую травинку как чудо; через сына ему явлена и синь небес, от которой отторгнут Митя. Вместе с сыном, проникнувшись его волей к бытию, рассказчик на каждом шагу испытывает откровения прекрасного мира: “мир благоухал”; “мир вокруг был тих и прекрасен”; “благословен, прекрасен был наш мир!”; “какая же бесконечность, какая неисчислимость…”. Не только маленький мальчик, но и его отец, посредством вчувствования, во время обычной вроде бы прогулки обнимает всё мироздание, переживает его как “чудесное”, “упоительное”, невыразимо счастливое.