Полная версия

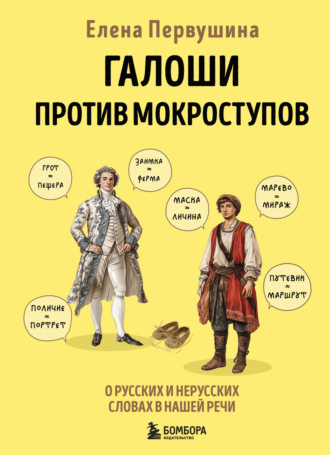

Галоши против мокроступов. О русских и нерусских словах в нашей речи

барабан – тат. daraban – «барабан».

Далее шли «административные» термины:

ярлык – тур. jarlyk – «указ, грамота» – письменное повеление или льготная грамота монгольских ханов;

таможня – тат. tamɣa – «клеймо владельца, печать, подать, пошлина», тур. damɣa – «печать»;

ям (почтовая станция), ямщик – тат. «дзям» – «дорога» или от чагатайского jаm – «почтовая станция, почтовые лошади»;

сарай (дворец, ставка) – тюрк. saraj – дворец;

казна – тур. и тат. ẋaznä, крым. – тат. ẋazna, в свою очередь в тюркских языках заимствовано из арабского, где «хазана» означает «запасать, хранить».

Слова, связанные с хозяйством и торговлей:

бугай (бык-производитель) – тур. buɣa – «бык»;

бакалея – турецк. bakkal – «торговец овощами»;

кабак – тур. kаbаk;

чара, чарка – тюрк., монг. čаrа – «большая чаша»;

стакан – казахск. tustaɣan – «стакан, плошка, черпак»;

чулан – алт., čulan – «загон для скотины», тат. čölån – «чулан, кладовая».

Элементы одежды и предметы обихода:

войлок – тюрк. ojlyk – «покрывало»;

вьюк – тур. jük – «груз, тяжесть»;

бешмет – используется в татарском языке в значении «верхняя одежда»;

малахай (шапка) – слово используется в монгольском, калмыцком, татарском языках;

фата – тур. futa, fota – «передник, полосатая ткань индийского производства», далее от араб. fūṭa.

Масти лошадей: чалый[9], буланый[10], караковый[11], каурый[12], бурый[13].

От тюркского корня qara (черный) происходит обозначение масти темно-гнедой лошади, распространенное с XIV века. Через век так стали называть коричневый мех других животных (например, бобров). И лишь в XVI веке слово «карий» приобретает значение «темный цвет глаз», а темные лошади становятся «караковыми», или «каурыми» (слова, происходящие от того же корня).

И еще несколько слов, происхождение которых может вас удивить:

очаг – тур. и крым. тат. – оǯаk, в татарском – «учак»;

штаны – от тюркс. išton – нижняя мужская одежда[14];

башмак – казахско-татарское «башмак» – «ступня», тур. pasmak – «сандалия, башмак»;

чулок – татар. «чолга» – «обмотка», кыпч. čulgau, казахск. šulgau – «обмотка, онуча, портянка»;

карман – от северо-тюркского karman – «карман, кошелек».

Разумеется, проникновение тюркизмов в русский язык началось не после битвы при Калке[15] и не закончилось после «стояния на Угре»[16]. Его началом можно считать первые контакты древней Руси с Хазарским каганатом (VIII–IX век), а наиболее интенсивно заимствование шло не только в XIII–XV веках, в золотоордынский период, но также в XVI–XVII веках: это было время активных политических, торговых и культурных контактов русского и тюркоязычных народов, когда шел приток татар из Казанского, Крымского, Астраханского и других ханств на русскую службу.

В этот период в русском языке появилось слово «басурман/бусурман» – искаженное «мусульманин». А в романе Ивана Ивановича Лажечникова, написанном на основе исторических документов, басурманами называют… итальянцев, приехавших в Москву, чтобы строить Кремль. И действительно, католики в XV веке могли казаться православным столь же чуждыми, как и мусульмане, и относиться к ним могли столь же враж- дебно.

Взаимодействия двух языков (вернее, двух групп языков) продолжалось и в XIX веке, когда в русский язык попали такие слова, как «йогурт» (еще в XIX веке можно встретить такие его написания, как «югурт», «ягурт»), «кефир», «шашлык», «джезва» и проч. А слово «киоск» (от тур. köşk – «цветочный павильон», которое, в свою очередь, произошло от персидского kūšk – «дворец»), возможно, попало в русский язык через европейские: в итальянском языке chiosco сначала значило «цветочная беседка, павильон», затем «маленькая торговая лавка»; во французском kiosque – «будка».

* * *Современные историки полагают, что орда сделала для становления русского государства ничуть не меньше, чем варяги. Скандинавы «подарили» нам династию, которая правила семь веков (правда, нет прямых доказательств того, что Рюрик был реальным историческим лицом), а орда – административную систему, которая помогала в управлении. И те, и другие, разумеется, сделали это не по доброте душевной, а преследуя свои цели. И те, и другие при случае убивали и грабили славян, но иногда и сражались с ними плечом к плечу. Полулегендарные дружинники Рюрика – Аскольд и Дир – грабили со славянской дружиной Константинополь, затем были убиты родичем Рюрика Олегом, который тоже, в свою очередь, организовал военный поход на Константинополь. А пять веков спустя на Куликовом поле объединенное русское войско во главе с Великим князем Владимирским и князем Московским Дмитрием Ивановичем разгромило ордынского «сепаратиста»[17] Мамая и поддержало его противника – потомка Чингисхана – Тохтамыша. Но, так как Дмитрий отказался выплачивать дань Тохтамышу, через два года тот пришел со своим войском под Москву, сжег город и принудил князя Дмитрия к покорности.

Одним словом, история всегда выглядит сложнее, чем «борьба хороших с плохими до полной победы». Однако в конце XIX – начале XX века такие вопросы, как «Кто лучше – варяги или татары?[18]», «Кто из них больше пользы принес России?», внезапно стали актуальной темой для дискуссий. И Алексей Константинович Толстой, автор юмористической «Истории государства российского от Гостомысла до Тимашева» с ее знаменитым рефреном «Порядка только нет», написал еще одну балладу – «Змей Тугарин», которую позже стал считать лучшей из своих баллад.

В ней злобный Змей Тугарин – воплощение ордынского ига – приходит на пир к князю Владимиру Красное Солнышко и пророчит Руси грядущий позор:

Но тот продолжает, осклабивши пасть:«Обычай вы наш переймете,На честь вы поруху научитесь класть,И вот, наглотавшись татарщины всласть,Вы Русью ее назовете!И с честной поссоритесь вы стариной,И, предкам великим на сором,Не слушая голоса крови родной,Вы скажете: „Станем к варягам спиной,Лицом повернемся к обдорам![19]„»…Смеется Владимир: «Вишь, выдумал намКаким угрожать он позором!Чтоб мы от Тугарина приняли срам!Чтоб спины подставили мы батогам!Чтоб мы повернулись к обдорам!…Я пью за варягов, за дедов лихих,Кем русская сила подъята,Кем славен наш Киев, кем грек приутих,За синее море, которое их,Шумя, принесло от заката!»Так российские интеллектуалы спорили о том, что более патриотично: поддерживать «норманнскую теорию» происхождения русского государства «от варягов» или «лицом повернуться к обдорам». На самом деле и та, и другая позиции были обусловлены по большей части эстетическими симпатиями и основывались на том, кому что казалось более симпатичным: образ сурового, несгибаемого князя Рюрика на новгородском Памятнике Тысячелетию России (1862) или дикие экстатические пляски танцовщиц и танцовщиков труппы Дягилева в хореографии Вацслава Нижинского и в костюмах Рериха в балете «Весна священная» (балет был поставлен в Париже в 1913 году и стал одним из самых ярких воплощений фантазии о языческой Руси).

Разумеется, ни тот, ни другой образ не имеет никакого отношения ни к историческим фактам, ни к патриотизму. Они прекрасны, когда остаются в своей сфере, в искусстве, но не больше.

Иностранные слова в XVIII и XIX веках. Язык ремесла и торговли

Новая массовая «экспансия» иноязычных слов в русский язык началась, что не удивительно, после петровских реформ.

Историк XIX века Михаил Погодин, друг Пушкина и Гоголя, писал в эссе «Петр Первый и национальное органическое развитие»: «Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться, не можем оборотиться ни в одну из сторон без того, чтобы не встретился с нами Петр: дома, на улице, в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье – все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу!

Мы просыпаемся. Какой нынче день? – 18 сентября 1840 года. Петр велел считать годы от Рождества Христова, Петр Великий велел считать месяцы от января. Пора одеваться – наше платье сшито по фасону, данному первоначально Петром, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он; шерсть настрижена с овец, которых он развел. Попадается на глаза книга – Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнете читать ее – этот язык при Петре сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный. Приносят вам газеты – Петр Великий начал их издание. Вам нужно купить разные вещи – все они, от шейного платка до сапожной подошвы, будут напоминать вам о Петре Великом. Одни выписаны им, другие введены им в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге. За обедом, от соленых сельдей до картофеля, который сенатским указом указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы едете в гости – это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого. Пойдем в университет – первое светское училище учреждено Петром Великим.

Вы получаете чин – по табели о рангах Петра Великого.

Чин доставляет мне дворянство: так учредил Петр Великий.

Мне надо подать жалобу: Петр Великий определил ее форму. Примут ее перед зерцалом Петра Великого. Рассудят по его генеральному регламенту.

Вы вздумаете путешествовать – по примеру Петра Великого; вы будете приняты хорошо – Петр Великий поместил Россию в число европейских государств и начал внушать к ней уважение и пр., и пр., и пр.».

Не все слова, приведенные Погодиным, пришли из европейских языков, не все иностранные заимствованы в петровское время. И главное, как это отмечает сам Погодин, ни в XVII веке, ни в XVI Европу и Россию не разделяла непреодолимая граница.

* * *В самом деле, сближение с Европой начал еще отец Петра I – Алексей Михайлович, а до него – Борис Годунов, который в 1601 году обсуждал в переписке с Елизаветой I, английской королевой, свадьбу своего сына Федора (мальчику тогда было 12 лет) и знатной англичанки, родственницы Елизаветы, Анны Стэнли. Но этот проект так и не получил развития, и царь Борис стал искать жену для сына и мужа для дочери в православной Грузии. Трудно предположить, какое влияние оказали бы подобные браки на наш язык, но точно известно одно: именно при Борисе Годунове в немецкой слободе, основанной еще при Василии III для своих телохранителей – иностранных наемников, поселилось много немецких купцов. Позже завсегдатаем этой слободы будет Петр I.

При Алексее Михайловиче в Москве было устроено театральное представление «Атаксерксово действо» о любви царя Атаксеркса и Эсфири. Очевидным адресатом этого послания была вторая жена царя, молодая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, которую воспитывала дальняя родственница Евдокия Григорьевна Гамильтон, жена «великого государя ближнего боярина» Артамона Матвеева, которого историки называют одним из первых западников.

При отце Петра при дворе регулярно с 1665 года издавалась газета[20], правда, еще не настоящая, а только придворный бюллетень, в двух экземплярах, в котором можно было найти сообщения о последних событиях за рубежом. Бюллетень этот назывался «Куранты». Назван он был не от курантов на Спасской башне, как можно было бы подумать. Слово «куранты» пришло в русский, как и во многие европейские языки (например, во французский и голландский), из латыни. В латыни существует слово curriculum. Исходное его значение – «бег, передвижение», часто – «движение по кругу». Оно употребляется в словосочетании curriculum vitae – «ход жизни, жизненный путь, описание жизни, биография». Другое значение этого слова – «круговое вращение небесных светил», и отсюда – «ход времени, часы». В русском языке это слово было впервые зафиксировано в XVII веке.

А первое многотиражное периодическое издание в России стало выходить действительно при Петре I. Еще в декабре 1702 г. Петр I подписал указ «О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях». Через несколько дней после указа вышел «Юрнал, или Поденная роспись осады Нотебурха». В следующем году 2 (13) января в Москве был издан первый номер первой русской газеты под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». А с 1711 года «Ведомости» печатаются в Петербурге и становятся периодическим изданием.

* * *Мы видим, что сближение с Западом наметилось задолго до Петра I, но никогда прежде перемены не были столь разительны. Итак, вернемся к словам Погодина.

И начнем с календаря. Разумеется, реформа Петра была только одной в ряду многих. Еще в Х веке после принятия христианства сначала при княжеских дворах, а затем и повсеместно был принят византийский юлианский календарь. Согласно ему, летоисчисление начали вести от сотворения мира, названия месяцев были заимствованы из латыни, а год начинался 1 марта. Старинные славянские названия месяцев: сечень, лютый, березозол, цветень, травень, червень, липец, серпень, вересень, листопад, грудень, студень – сейчас сохраняют белорусский и украинский языки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«saṃskṛtā vāk» – «литературный язык»

САНСКРИТ (санскр. samskrta, букв. обработанный) (филол.). Литературный язык древних индусов, памятники которого восходят к глубокой древности, то же, что санскритский язык. (Толковый словарь Ушакова. Д. Н. Ушаков. 1935–1940)

2

В русском языке есть заимствованное из французскиго слово «нувориш» – от фр. nouveau riche, «новый богач».

3

Большой энциклопедический словарь, 2000

4

Лит. «gintãras», лтш. «dzĩtars, dziñtars».

5

Лат. dynastia, греч. δυναστεία («династейа») от δυνάστης («династис) – «властелин».

6

Учебник истории для гимназий, написанный Дмитрием Ивановичем Иловайским.

7

Приказные люди – сотрудники «приказов», «органов центрального управления в Москве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями государства». Словарь Брокгауза и Эфрона.

8

ХОЖАЛЫЙ (устар.). Рассыльный, служитель при полиции для разных поручений, полицейский. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935–1940)

9

Тур. čаl – «серый, седой».

10

Сев. – тюрк. bulan – «светло-желный», тат. «болан» – «олень».

11

Тюрк. karakula от kara – «черный» и kulа – «буланый».

12

Казах. koŋur – «саврасый, буланый», сев. – тюрк. kovur – «карий».

13

Тур. bur «рыжей масти» из перс. bōr «гнедой, рыжей масти».

14

Вы помните, что древние славяне «брюк… еще не носили».

15

Битва на реке Калке – сражение между соединенным русско-половецким войском и ордынским корпусом, действовавшим в рамках рейда Джэбэ и Субэдэя 1221–1224 годов. Половцы и основные русские силы были разбиты 31 мая 1223 года, через 3 дня сражение закончилось полной победой ордынского войска, после чего началось его вторжение на русские земли.

16

Стояние на реке Угре – военные действия в 1480 году между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого и отрядов крымского хана Менгли I Гирея, завершившие свержение монголо-татарского ига на Руси, в частности, в ее северо-восточной части, где оно держалось дольше всего и где шел процесс становления единого Русского государства.

17

Лат. sēparātiō – «разделяю, отделяю».

18

Так в тот период называли орду.

19

К обдорам – на восток (Обдорский край в Сибири).

20

ГАЗЕТА (франц. gazette). Издание, выходящее периодически отдельными листами; название свое получила от итал. слова gazetta, мелкая венецианская монета, которую обыкновенно за нее платили. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А. Н., 1910)