Полная версия

Изобрести современность. Эссе об актуальном искусстве

Однако этого было недостаточно, чтобы помочь всем художникам, испытывавшим нужду в тот период всеобщей безработицы. В анналах февральского правительства мы находим более конкретные меры государственной помощи искусству. Одна из них – заслушанное Ассамблеей 8 июня предложение Робера Констана? Бушье де Л’Эклюза с обращенным к министру внутренних дел призывом создать специальный фонд в размере 300 000 франков для поощрения искусства и литературы. Удовлетворив такую просьбу, как указывает один из сторонников законопроекта, Ассамблея выполнила бы двойной долг – долг перед самими художниками и литераторами, но также и долг перед обществом, которое «всё еще может всерьез рассчитывать на защиту Республики благодаря героическим усилиям солдат мысли» [33]. Помимо предоставления непосредственной помощи безработным художникам, этот документ предлагает конкретные планы декорирования общественных зданий, таких как Пантеон и Дворец правосудия, проект по распространению искусства в отдаленных районах страны (организацию государственной закупки картин), а также учреждение постоянных выставок картин и скульптур в интересах потенциальных покупателей. План программы общественных произведений искусства особенно решителен в своих требованиях к украшению Пантеона:

Покройте внутренние стены фресками, разместите под сводами статуи тех, кого чтит Франция, украсьте фасад барельефами – вот мощное средство поддержать искусство. В этих декорациях необязательно ограничиваться одной эпохой: всё, что было полезно нации, все деяния, которые способствовали ее славе, достойны того, чтобы рассказать о них для патриотического воспитания будущих поколений. Еще недавно были короли и их музеи; пришло время, чтобы у народа появились свои – достойные его благородства и величия. В тот день, когда люди смогут извлечь из нашего памятника великие уроки патриотизма и преданности, искусство станет воистину достойно своей цивилизующей миссии.

Нигде дидактическая роль искусства не получала более четкого определения: Пантеон должен был обучать людей Евангелиям революции примерно так же, как соборы излагают народным массам Евангелия Христовы.

Многие из вышеизложенных предложений кажутся довольно разумными и прогрессивными и фактически предвосхищают нашу государственную программу искусства при администрации Рузвельта, но если мы рассмотрим конкретные предложенные и выполненные проекты, то поразимся их анахроничному и причудливому характеру. Не считая амбициозного плана по украшению Пантеона, выдвинутого Шенаваром (он был детально рассмотрен историком искусства Джозефом Слоуном), один из самых амбициозных и фантастических среди этих проектов – особенно в свете финансового положения Временного правительства в то время – это проект скульптора и архитектора Антуана Этекса, во многом напоминающий планы украшения Парижа во времена Конвента [34]. Предложение Этекса предусматривало создание огромного пространства для массового празднования революционных праздников – памятника, который символизировал бы главный лозунг революции: Свобода, Равенство и Братство. Соответственно, памятник предполагалось разделить на три части, каждая из которых символизировала бы один из этих революционных идеалов. Марсово поле должно было служить памятником Равенству. Его планировалось окружить огромным амфитеатром, увенчанным скульптурными группами, рассказывающими о самых прославленных событиях революционной истории. На Йенском мосту, соединяющем Марсово поле с монументом в честь Февральской революции, Этекс предложил установить памятник Братства в виде четырех статуй, по две с каждой стороны моста, которые представляли бы четыре периода, больше всего поспособствовавшие достижению этой республиканской добродетели. Вершиной монументального комплекса должен был стать памятник Свободе на Бют де Шайо. Он представлял бы самые памятные дни Февральской революции и воплощал собой все три республиканские добродетели – Свободу, Равенство и Братство.

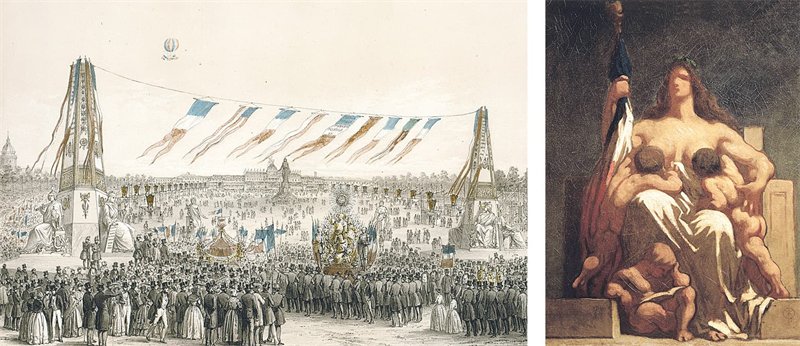

Помимо таких анахронических фантазий, революционное правительство финансировало массовые праздники, организованные в виде детально разработанных патриотических зрелищ, по образцу тех, которые были придуманы Жаком-Луи Давидом для Конвента. Самый пышный из них, Fête de la Concorde (Праздник Согласия), состоялся 21 мая 1848 года и был, по словам одного из очевидцев, просто дурной пародией на праздник Высшего Существа, организованный Давидом (рис. 2).

В соответствии с духом революции 1848 года организаторы Праздника Согласия постарались подчеркнуть роль труда [35]. С этой целью представители всех профессий и отраслей промышленности в сопровождении девушек в белых одеждах и хора проносили символы и шедевры соответствующего производства или ремесла. Главной передвижной площадкой праздника была колесница, запряженная шестью рабочими лошадьми (вместо первоначально запланированных четырех пар волов с позолоченными рогами), которая везла три дерева – дуб, лавр и оливу, символизировавшие силу, почет и изобилие, и плуг в окружении снопов и цветов – орудия и плоды мира [36]. Рабочие держали прикрепленные к колеснице веревки, а впереди и сзади шествовали группы певцов, сопровождавшие ее к месту назначения – главному памятнику праздника, гигантской статуе Республики, расположенной между двух символических пирамид. Праздник не вызвал большого восторга, хотя правительство заявляло об обратном. Народ, казалось, почувствовал, что всё это мероприятие, вопреки внешнему великолепию, в целом было нелепым, псевдопролетарским и, вероятно, крайне жалким в попытке символизировать братское согласие народа, бурлящего от внутреннего недовольства. Арсенал великой революции – античная колесница, гигантская статуя и девушки в белых одеждах – входил в противоречие с социальными устремлениями Февральской революции, которая в целом выражала интересы низшего среднего класса. Классические одеяния не к лицу индустриальному обществу, и достаточно представить себе неловкость работников, которым было поручено держать ленты Колесницы сельского хозяйства, чтобы почувствовать принципиальную неуместность концепции этого праздника в целом.

2 Жюль Гедро, Шарль Фишо. Праздник Согласия. Прибытие корпораций на Марсово поле. Ок. 1848. Цветная литография

3 Оноре Домье. Республика кормит своих детей и наставляет их. 1848. Холст, масло. 73 × 60 см

С эстетической точки зрения еще большим фиаско оказался конкурс на создание живописного или скульптурного образа Республики, финансируемый революционным правительством в апреле 1848 года. Заявка Домье называлась «Республика кормит своих детей и наставляет их» (1848, рис. 3). Критик Шанфлери, восхваляя благородство и чистоту фигуры, с грустью констатирует: «но в разгар этого нелепого состязания никто не заметил простое, серьезное полотно», а другой комментатор считает, что вся эта затея производит «удручающее впечатление» [37]. Описание получившей первую премию картины «Республика» Жана-Ипполита Фландрена подтверждает это мнение, давая нам некоторое представление о том духе вымученного символизма и пустой риторики, который преобладал там. Вот это описание картины Фландрена, не сохранившейся до наших дней: «Основанием и троном Республики служит алтарь Братства, на который она приносит в жертву всю ненависть, изображенную в виде змеи. Она несет мир всему миру, что символически представляет ее правая рука; в левой руке она держит французский флаг, древко которого украшено фасцией, эмблемой единства. Республика бела и чиста, она Дева, непорочная. Ее трон покоится на земном шаре, за спиной у нее сложенные крылья, что означает величие ее будущего» [38]. Таким образом, художники молодой республики пытались создать образ своих возвышенных устремлений, обращаясь к заезженному словарю героического и романтического прошлого. Но «величие будущего» заключалось не в непорочных девах со сложенными крыльями, а в новом течении, представленном реалистическим движением.

Перемены в обществе и в самих идеалах революции нашли драматическое отражение в различии между революционной картиной Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830) с ее романтическим, индивидуалистическим подтекстом, с ее страстным интеллектуалом с запавшими глазами и в цилиндре и монументальным символом свободы в виде прекрасной «женщины с мощной грудью», и «Восстанием» Домье, написанным после революции 1848 года, где бушующую толпу призывает к действию такой же анонимный, как и она сама, лидер.

Времена общепонятных символов, персонификаций и аллегорий – понятий, основанных на непрерывной традиции их значения, – прошли, как прошло время и индивидуалистической, героической концепции самой революции. В заключение еще раз приведу слова Карла Маркса: «Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого» [39]. Отныне живопись должна выражать дух эпохи не символами, а своего рода параллелизмом. В XX веке, например в «Гернике» (1937) Пикассо, сами формы в картине взрываются и корчатся в муках в знак протеста против бесчеловечного отношения человека к человеку.

В этом смысле революция 1848 года привела к глубокой трансформации ценностей не только в политике, но и в самом искусстве.

Примечание редактора английского текста: Симпозиум по истории искусства Собрания Фрика – ежегодное мероприятие, совместно спонсируемое Институтом изящных искусств Нью-Йоркского университета и Собранием Фрика в Нью-Йорке. С момента его организации в 1940 году лучшие университеты каждый год дают возможность одному из своих аспирантов представить на симпозиуме оригинальное исследование. Доклад Линды Нохлин на самых разных уровнях свидетельствует о ее рано сформировавшихся способностях: и с точки зрения изощренности рассуждений уже на этом раннем этапе ее формирования как исследовательницы, и с точки зрения смелого решения начать свое выступление – в 1956 году, во времена расцвета маккартизма, – цитатой из Карла Маркса. Я хотела бы поблагодарить доктора Карен Лидер за тщательную работу по поиску источников для этой статьи. Сноски являются результатом ее усилий.

Глава 2

Модернизм Мейера Шапиро

Art in America. № 67, март – апрель 1979

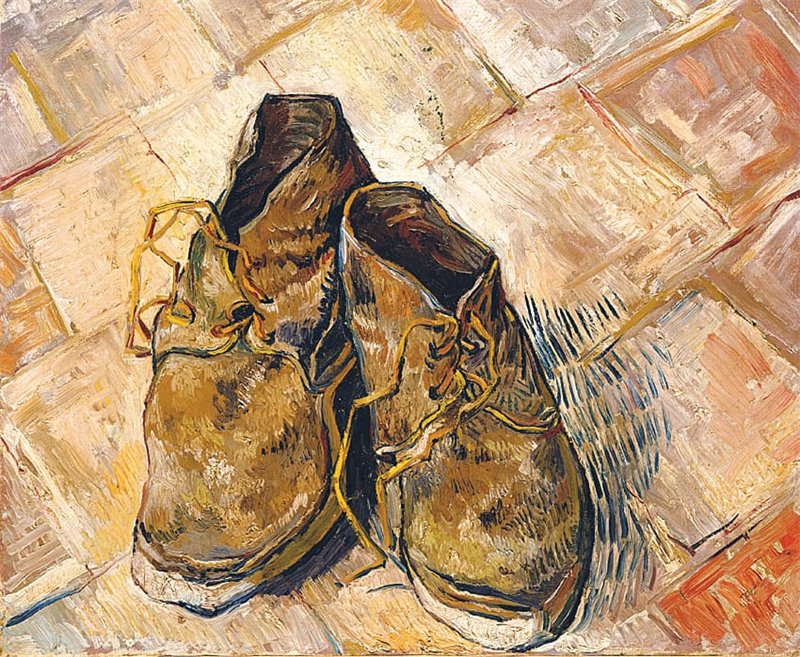

4 Винсент Ван Гог. Башмаки. 1888. Холст, масло. 45,7 × 55,2 см

В относительно малоизвестном сборнике статей, вышедшем в 1968 году, Мейер Шапиро опубликовал статью, критикующую предложенную Мартином Хайдеггером интерпретацию картины Винсента Ван Гога с парой старых башмаков (рис. 4) [40]. Эта статья, «Натюрморт как личный предмет: заметка о Хайдеггере и Ван Гоге», к сожалению не вошедшая в книгу Шапиро «Современное искусство: XIX и XX век», пеняет философу не только за ошибочную идентификацию рассматриваемой обуви: это не пара башмаков крестьянки, как считал Хайдеггер, а скорее поношенные ботинки самого Ван Гога, – но и, что важнее, за неспособность разобраться в характерных особенностях рассматриваемого произведения. «В оторванном от реальности хайдеггеровском описании башмаков, изображенных Ван Гогом, я не нахожу ничего, – говорит Шапиро, – что нельзя было бы представить, глядя на пару настоящих крестьянских башмаков» [41]. Пытаясь наделить искусство возвышенной метафизической силой, Хайдеггер упустил из виду или даже предал как раз то, что придает важность самому искусству, а не тем объектам, которые оно представляет. «В своем описании картины, – продолжает Шапиро критиковать интерпретацию Хайдеггера, – он проигнорировал то личное и физиогномическое в башмаках, что делает их для Ван Гога сюжетом столь захватывающим (не говоря уже о тесной связи со специфическими тонами, формами и созданными кистью поверхностями картины как живописного произведения)» [42]. Однако, обращая внимание на своеобразный выбор точки зрения и особую живописную трактовку этого предмета – так называемые «формальные» элементы работы Ван Гога, – Шапиро, что парадоксально и вместе с тем характерно, приходит не к их эстетическому обоснованию, а скорее к тому самому «раскрытию истины» в картине, к которому стремился Хайдеггер в своем оригинальном, столь очевидно неудачном, замысле. «Изобразить свои поношенные башмаки в качестве главного сюжета картины означает для художника выразить озабоченность горестями своего общественного бытия. Башмаки не как нечто инструментальное ‹…›, а как „часть самого себя“ ‹…› являются исповедальной темой Ван Гога» [43]. Но, разумеется, Шапиро считает, что прийти к такому выводу мы можем, лишь внимательно изучая особенности стиля и структуру конкретных картин, а не выжимая из них своего рода надуманный «высший смысл» и потом отбрасывая их пустые оболочки.

Тридцатью годами ранее в куда более амбициозной и совершенно иного характера статье о природе абстрактного искусства, опубликованной в первом номере журнала Marxist Quarterly, Шапиро раскритиковал Альфреда Барра за недочеты, на первый взгляд, прямо противоположного сорта [44]. Если Хайдеггер, с точки зрения Шапиро, допустил ошибку, недооценив характерные формальные особенности произведения искусства, то Барра он упрекает в том, что тот, напротив, переоценивает их независимость и говорит об абстрактном искусстве как об «искусстве чистой формы без содержания», что он игнорирует «моральный, идеологический аспект работ Малевича и Кандинского» [45]. Как и в критическом разборе текста Хайдеггера, стратегия Шапиро состоит здесь в том, чтобы сформулировать на первый взгляд парадоксальное заключение, согласно которому абстрактное искусство по сути не является «абстрактным» в смысле «чистого», «универсального» и «внеисторического», а скорее наоборот, прочно укоренено в конкретном (хотя и сложном) историческом, социальном и даже экономическом контексте.

Несмотря на очевидные различия в подходе и содержании, а также на промежуток времени, разделяющий эти статьи, обе они раскрывают основные убеждения Шапиро как историка искусства: его неприятие как уклона в метафизику, так и формалистического эмпиризма при рассмотрении современного искусства; его уверенность в том, что выбор формы всегда связан с более широкими системами ценностей, которые, в свою очередь, обусловлены исторически; его нежелание принимать грубый исторический детерминизм или теорию простого чередования, претендующие на объяснение происхождения современных стилей; и его понимание модернизма, начиная с импрессионизма, как утверждения личной свободы перед лицом растущего угнетения и деперсонализации индивидуальной жизни, порожденных капиталистическими институтами. Однако резюмировать сочинения Шапиро подобным образом было бы несправедливо, поскольку именно упрощения, связанные с системой, строгим методом и априорно редукционистским взглядом на искусство, и отвергает автор.

Дидактический в лучшем смысле этого слова – другими словами, чутко реагирующий на то, что́ в данный момент его аудитории больше всего нужно знать, – метод Шапиро, особенно в его «Природе абстрактного искусства» и работе о Густаве Курбе, очевидно, обусловлен марксистским подходом к истории культуры и близок, в частности, Франкфуртской школе [46]. Но, сдается мне, по путям мысли нас ведут не столько тяжеловесные движения диалектики, сколько пьянящий порыв чистого интеллектуального возбуждения (хотя, конечно, одно не исключает другого). За рассуждениями Шапиро хочется следить, его наблюдения хочется тщательно обдумать, в конечном счете, именно потому, что мы действительно жаждем узнать, что случится дальше, выяснить, какие истины в итоге всплывут на поверхность.

Хотя диалектика материалистична – то есть имеет дело не с абстракциями, а с конкретными историческими и социальными ситуациями, с живо описанными объектами и специфическими предпосылками практики в самом мире искусства, – метод Шапиро уходит корнями и в ту традицию яростно-радостной аргументации, которая характерна для талмудической науки. В его глубоко моральных представлениях о роли и природе искусства есть также и слабый отголосок пророческих высказываний Уильяма Морриса об искусстве и человеческих ценностях, особенно рассуждений о ценности рукотворного предмета как последнего выражения личных чувств во всё более механизированном обществе (хотя для Морриса эту спасительную роль взяли на себя скорее ремесла, чем живопись).

В «Новейшей абстрактной живописи» (1957), где Шапиро выступает в защиту кажущейся «бесформенности» и «бессмысленности» передового искусства того времени, связь с Моррисом особенно заметна, хотя, возможно, совершенно непреднамеренна: «Картины и скульптуры, – заявляет Шапиро в этом эссе, – ‹…› это последние рукотворные личные предметы в нашей культуре. Почти всё остальное производится промышленным способом, массово и с использованием узкоспециализированного разделения труда. Мало кому посчастливилось сделать что-то такое, что представляло бы их самих, полностью созданное их руками и разумом, то, под чем они могут подписаться. ‹…› Поэтому произведение искусства, сильнее, чем когда-либо, дает возможность проявить непосредственность или сильные чувства» [47]. Чего, однако, нет в мировоззрении Шапиро в середине XX века, так это того утопического социального оптимизма, который вдохновлял Морриса в XIX веке: представления о том, что, благодаря самим ремеслам или какой-то благотворной революции, в результате которой все люди станут собратьями-ремесленниками, может возникнуть светский рай, где все люди достигнут единства как внутри себя, так и в составе более широкого сообщества. Но для Шапиро, живущего в период разбитых политических надежд и преданной революции, такие воодушевляющие возможности казались недоступными. Максимум, чего можно ждать от искусства – и это совсем не мало, – это того, что оно позволит нам осознать возможность свободы и глубоких чувств; у нас как у социальных существ нет надежды испытать их в своей реальной жизни – к такому выводу мы приходим. «Картина, – заявляет Шапиро в 1957 году, – символизирует личность, которая реализует свободу и глубокую вовлеченность в работу. Она адресована другим, тем, кто будет дорожить ею, если она доставит им радость, кто осозна́ет ее незаменимость и будет внимателен к каждому проявлению воображения и чувства ее создателя» [48]. Слово «символизирует» и фраза «адресована другим» в этом отрывке представляются ключевыми. К середине XX века модернистская живопись стала в некотором смысле символом утраченных надежд, хотя, конечно, не только им, но и визуальным символом воображения, непосредственности и радости, которые недоступны большинству людей в их собственном опыте.

* * *Мне кажется, что в текстах Шапиро о современном искусстве часто так или иначе присутствует, добавляя им серьезности и страстности, невысказанная глубокая печаль по поводу духа нашего времени, ощущение того, что великие человеческие устремления обесценены или извращены, – некий темный фон, на котором искусство сияет практически единственной путеводной звездой. В конце блестящего эссе об Арсенальной выставке, написанного в 1950 году, в те времена, когда вера в политический прогресс в Америке и его энергия ослабли, Шапиро ясно излагает свои представления о непреодолимом расколе между направленностью современного искусства, с одной стороны, и целями левых и вкусами широкой публики – с другой:

Возрождение политического радикализма во время депрессии 1930-х годов повлекло за собой критику современного искусства как слишком ограниченного и неспособного выражать более глубокие социальные ценности. Многие художники надеялись тогда установить связь между своим эстетическим модернизмом и своими новыми политическими симпатиями; но слабость радикального движения, окончательное разочарование в коммунизме и последствия войны, политики восстановления на рабочем месте и растущей роли государства в 1940-х годах уменьшили привлекательность этой критики. Сегодня те художники, которые были бы рады возможности создавать произведения общечеловеческого содержания для более широкого круга зрителей, сопоставимые по масштабу с произведениями Античности или Средних веков, не видят стабильных возможностей для такого искусства; у них нет другого варианта, кроме как культивировать в своем искусстве единственную или самую бесспорную сферу свободы – внутренний мир их фантазий, ощущений, переживаний, а также сам медиум [49].

Казалось бы, мало надежды на то, что новаторское искусство будет выполнять некую более широкую социальную функцию, и уж точно нет надежды заставить его служить обществу или государству. Ложь и разрушение, на службу которым поставили искусство фашисты и сталинисты, а также некоторые формы его популистского обесценивания заставили Шапиро отвергнуть простые программы, позволяющие сделать искусство доступным для широких масс [50].

Действительно, Шапиро, пожалуй, проницательнее, чем любой другой критик, указывает на то, что сами ценности модернизма, отнюдь не неуязвимые или неприкосновенные, могут быть искажены и девальвированы массовой публикой, больше заинтересованной в том, чтобы «быть в курсе», чем в подлинных качествах абстракции. В статье о Пите Мондриане, первый вариант которой был подготовлен в 1971 году [51], Шапиро объясняет странный факт того, что во время эксперимента большинство неподготовленных зрителей предпочло сделанного на компьютере «Мондриана» настоящему, тем, что абстрактное искусство точно так же не застраховано от тривиализации, как и более традиционные формы:

Случайность как новый метод композиции, будь то простые геометрические элементы или небрежные мазки кисти, стала общепринятым символом современности, обозначением свободы и непрекращающейся бурной деятельности. Она обладает не меньшей притягательностью, чем технические и эстетические особенности фигуративного искусства, которые обнаруживаются в работах старых мастеров: мельчайшая детализация, гладкость отделки, виртуозная передача текстур наряду с привлекательным сюжетом даже в посредственных картинах могли удовлетворить тех, чей вкус был нечувствителен к отношениям более тонкого порядка. Художественно незрелый вкус к подражательному, стереотипному, часто мастеровитому типу живописи, называемому китчем, теперь распространяется и на широко разрекламированное абстрактное искусство [52].

Как ученый и критик Шапиро обращает внимание лишь на самые героические устремления, на высшие достижения современной традиции. Выбор персонажей, представленных в книге «Современное искусство», показателен: Курбе, Поль Сезанн, Ван Гог, Жорж Сёра, Пабло Пикассо, Аршил Горки, Мондриан, абстрактные экспрессионисты. Его безусловная заслуга – в том, что каждая из этих фигур и движений видится очень отчетливо, каждая работа и творчество в целом толкуются и исследуются в конкретном контексте борьбы и стилистических нововведений, каждый художник рассматривается сквозь призму социальных и психологических реалий, а не сводится к сверхчеловеческому звену в Великой Цепи стилистической эволюции. Отдельные картины всегда остаются для него локусами вдумчивого критического осмысления, а не превращаются в мистифицированные объекты поклонения или поводы для эмоционального самоутверждения.

Такой широчайший кругозор, такая серьезность убеждений, как и любые критические воззрения (и, кстати, любые художественные стили), конечно, имеют свои ограничения. Шапиро неизбежно и непреклонно «возвышен» и «прямолинеен» в своих воззрениях. Всё необычное, причудливое, второстепенное, незначительное, периферийное, маргинальное (и примечательное в своей маргинальности) не для него. Деструктивные или инфляционные тенденции, основанные на иррациональности, такие как дадаизм и сюрреализм, вся область антиискусства, поп-арта или так называемой «кэмповой чувствительности» едва ли входят в сферу его компетенции. Ярко выраженная эксклюзивность суждений и приоритетов служит, безусловно, одним из главных источников силы Шапиро и, по крайней мере отчасти, источником его огромной привлекательности: ему присуща потрясающая уверенность в существовании большой традиции современных достижений, коренящейся в самой глубокой моральной ценности западной цивилизации – личной свободе. Эта предельная серьезность, в большинстве случаев весьма подходящая для обсуждаемых тем, может вызывать некоторое недоумение, когда прилагается к менее достойным объектам, таким как библейские иллюстрации Марка Шагала (1960): в этом случае возникает ощущение, что блистательная лексика, огромная эрудиция и сложность иконографического и стилистического анализа заслуживают другого повода и гораздо интереснее, чем рассматриваемые работы с их довольно избитой и вторичной красивостью [53].

* * *Чувствуется, однако, что из всех художников, о которых он писал, наибольшее сродство, можно даже сказать, некую идентичность Шапиро испытывает по отношению к Сезанну. По его словам, «творчество Сезанна не только дарит нам радость прекрасной живописи; оно привлекает и как пример героизма в искусстве» [54]. Многим из нас, тем, кто в начале 1950-х годов были молодыми искусствоведами, труды Шапиро служили такого же рода exemplum virtutis[55]. Помню, как летом 1953 года, будучи начинающей аспиранткой и испытывая в тот момент глубокую подавленность как из-за жары и уродства города, так и из-за удушающего климата политической реакции периода маккартизма, я впервые прочла его классическую статью «Курбе и популярные образы» (1941) [56]. В тот момент меня больше всего тянуло к чистоте старого искусства, особенно к холодной, строгой архитектонике Фра Анджелико, столь далекого от тревожных современных дилемм и удушающей атмосферы городов. И вот я прочла статью Шапиро о Курбе и если не сразу, то довольно быстро поняла, что́ мне хотелось бы делать и в каком направлении двигаться. Он продемонстрировал, что можно разобраться в сложном искусстве со всем его стилистическим блеском и в то же самое время – да, непременно в то же самое время – в политически заряженной исторической ситуации, внутри которой этот стиль возник; словом, понять, что этот стиль и история неразрывно связаны принципиальными и глубинными узами. Вместе с тем он показал, что можно соединить в своей работе все те вещи, которые больше всего волнуют человека в его жизни, а не раскладывать их по отдельным ячейкам. «Курбе и популярная образность» в буквальном смысле определили направление моей научной деятельности на следующие 25 лет.