Полная версия

Методология 2025

• Обоснуйте выбор, приведите его инженерное обоснование.

Это повседневная работа любого инженера, любого менеджера, любого разумного человека. Даже чистка зубов требует определения метода: зубочисткой, жвачкой, ногтем, зубной нитью, щёткой и пастой, ультразвуковым специальным аппаратом у врача, струёй воды из ирригатора, жеванием семян кунжута – и это даже не все методы, например, в Индии разжёвывают щепочку священного дерева удумбар, и чистят зубы получившейся щёточкой.

Почему надо это делать на много уровней разложения метода? Потому как на каждом уровне вы формулируете сигнатуры следующих методов – и дальше эту процедуру выбора функции (разузловки, функциональной декомпозиции или синтеза функций, мы уже обсуждали, что терминология тут может различаться) или выбора метода (стратегирования) надо будет повторять на новом уровне – проверяя, что оптимален весь выбранный стек методов, а не оптимален один метод в стеке. Например, если вы выберете чистку зубной пастой и щёткой, то это ещё не конец истории – если у вас брекеты, то щётка должна быть V-образной, детям большая щётка не положена, щётка может быть механической, а выбор пасты будет зависеть ещё от множества факторов, причём вместо пасты раньше вообще использовали зубной порошок.

Так что для работы с методами нужно ещё и уметь рационально принимать решения, опираясь на лучшие известные нам контрфактуальные объяснения. И это мы даже ещё не весь интеллект-стек методов мышления прошли.

Скажем, ещё надо знать этику, а чтобы не выбрать какой-то метод (недаром именно в этике говорят, что цели, то есть сигнатуры методов с заданным состоянием предметов метода, не оправдывают средства, то есть разложение метода – цель «вылечить головную боль» не оправдывает средства «отрубить голову», хотя голова уж точно не будет болеть после того, как её отрубили. Можно и не свою голову рубить – была же людоедская поговорка «нет человека – нет проблемы»).

Ещё нужна риторика, чтобы как-то убедить других агентов следовать методу. Так что для понимания и практикования методологии нужно быть высокообразованным человеком, то есть человеком с сильным интеллектом, то есть человеком, который бегло владеет всеми методами мышления интеллект-стека. Собственно, прохождение нашего курса «Методология» в какой-то мере продвигает в решении этой задачи.

Безмасштабная неантропоцентричная методология готова обсуждать и то, каким образом создателями могут выступать сообщества, общества и человечество (в них нет «поручений работ», но разделение труда вроде как есть), но это пока проработано крайне слабо – уже понятно, что для продуктивного создания комфортной/малорисковой среды обитания подходит рыночная экономика и нужно вводить понятия собственности (включая собственность на собственное тело, но и на рабочие продукты) и свободы обмена результатами труда, выходить на праксиологию. Дальше надо описывать то, каким образом происходит разделение труда – каким образом люди узнают, мастерства в каких методах работы не хватает, какие работы будут в дефиците. Это тесно связано с рыночными ценами: они передают информацию в подобных распределённых системах о том, где востребован какой-то вид труда (метод работы), и туда начинается «межотраслевой перелив капитала», то есть в дефицитный труд идут инвестиции. Это и есть содержание методологии в варианте праксиологии, лежащей в основе экономических учений.

Вот, например, праксиология в варианте Murray Rothbard24 от 1951 года (и нельзя сказать, чтобы человечество сильно продвинулось в построении этой праксиологии):

1. Теория изолированного агента (экономика Робинзона Крузо)

2. Теория добровольного межличностного обмена (каталлактика, или рыночная экономика)

2.1. Бартер

2.2. Со средствами для обмена

2.2.1. Свободный рынок

2.2.2. Эффекты насильственного вмешательства в рынок

2.2.3. Эффекты насильственного запрета рынка (социализм)

3. Теория войны – враждебная деятельность

4. Теория игр (например, работы von Neumann and Morgenstern)

5. Неизвестное

Как при этом должны быть устроены сообщества, общества и человечество в целом политически и как там должно быть устроено право, основанное на праксиологии как общей теории деятельности – это большой вопрос. Наш курс методологии не будет касаться в текущей версии практик/деятельности/труда сообществ, обществ и человечества, равно как будет мало говорить о «методе работы станка» или «методе работы робота», хотя в этом случае всё будет проще и понятней, разве что станок и робот не могут принимать решений о методе своей работы, это за них делают люди и организации людей, в состав которых входят и станки, и роботы. Но сейчас с развитием машинного интеллекта возможен и другой вариант рассмотрения: какой-нибудь отдел может быть представлен как компьютер, в состав которого входят люди – и по мере развития постепенно люди замещаются компьютерами, это и есть тренд «автоматизация всего», концепция киборга (cybernetic organism) как образа агента будущего заменяется концепцией гиброта (hybrot – hybrid robot25).

Само содержание нашего курса методологии связано с тем, что мы рассматриваем проекты создания и развития систем, которые выполняются создателями этих систем. Так что последующие разделы можно рассматривать как продолжение курса системного мышления, и наш курс затронет не только методологию из интеллект-стека, но попутно даст знания и по другим фундаментальным дисциплинам – или хотя бы укажет на необходимость получения этих знаний (как мы это сделали в текущем подразделе).

В понятия системного подхода второго поколения включают понятие «жизненный цикл» как проводимые создателями работы по каким-то методам, а с появлением третьего поколения системного подхода и понятие развития как происходящее в ходе эволюции системы, и тем самым понятие «жизненный цикл» как работы создателей по каким-то методам заменилось понятием «создание и развитие системы» как работы создателей по каким-то методам. Мы рассматриваем эти понятия в рамках курса методологии, а не курса системного мышления.

Современная идея в том, что исполнитель каждой прикладной роли задействует два мастерства методолога на двух онтологических уровнях:

• Фундаментальное методологическое мастерство (из методов мышления интеллект-стека, раскрывается в нашем курсе «Методология», более подробно его место в интеллект-стеке раскрывается в курсе «Интеллект-стек»). Это умение рассуждать о методах, сравнивать методы, описывать методы, убеждаться в реальном выполнении методов в ходе работ (например, умение создавать чеклисты). Это уровень мета-мета-модели.

• Прикладное методологическое мастерство как умение разобраться в методах работы в его конкретной области. Если это архитектор – то в методах архитектурной работы, если это менеджер-организатор, то в методах организационной работы, если это танцор – то в методах танцевания. Всё то же самое, что в фундаментальной методологии, но много подробней для конкретной предметной области. Это уровень мета-модели.

Так, из фундаментальной методологии вы знаете, что в ходе создания какой-то системы вам нужно будет создавать функциональные описания – и без этого никак нельзя. Всегда будет вопрос «как оно работает», и ответ должен быть методологический: надо описывать, какими методами мы меняем состояние каких предметов метода. Но дальше надо владеть каким-то кругозором многочисленных методов работы и уметь выбрать подходящие методы работы для получения в ходе работы по этим методам необходимых состояний объектов – это владение предметной областью, но не просто прикладной/предметной онтологией как описанием объектов и отношений в предметной области, но и прикладной/предметной методологией – описанием методов изменения состояний объектов предметной области, специфичных для этой предметной области.

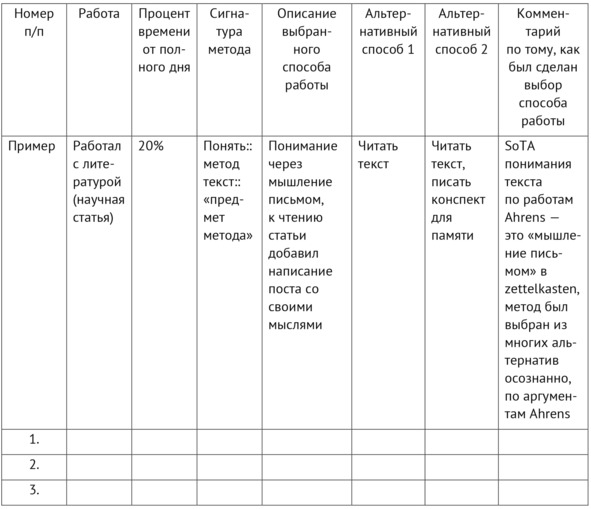

Моделирование: выбор метода

Опишите три работы, которые заняли у вас вчера самое большое время, выпишите сигнатуры методов этих работ, в произвольной форме опишите метод, каким вы выполняли работу, затем предложите ещё две альтернативы метода, выдайте комментарии, почему вы выполняли работы так, как вы их выполняли, а не альтернативным методом (то есть как вы выбрали метод работы, каким методом принятия решений воспользовались).

Метафора разложения метода в стек. Спектр мастерства по стеку методов как спектральной шкале

⠀

Есть множество трудностей с пониманием самого понятия метода работы – очень трудно представить себе, что же это такое. Так, легко представить себе бегуна, но если попробовать представить бег этого бегуна, то представится опять-таки бегун, хотя и «развёрнутым видео бегуна в движении», без бегуна представить бег сложно, это ведь поведение без того, кто как-то себя ведёт. Похоже на попытки обсуждения Чеширского кота: улыбка кота есть, а самого кота нет. В 4D экстенсионализме это нормально, это подробно разбиралось в курсе «Системное мышление».

Но вот дальше проблемы: надо как-то рассматривать/моделировать бег как метод работы бегуна, и тем самым надо выдавать его разложение на составляющие – как работают мышцы, как происходит дыхание, какие позы принимает всё тело, маршрут движения тела из точки А в точку Б в ходе бега и т. д. А уж если попробовать представить разные виды (тут часто используется ещё один синоним метода: «техники») бега как альтернативные варианты разложения сигнатуры метода «бег» на составляющие – это будет очень проблемно, но именно этим занимаются тренеры лёгкой атлетики. Основной способ разбираться с каким-то объектом – это разбираться с его составляющими. Но если части и целые собираются в систему, то с поведением всё не так. Составляющие метода не представляют собой части и целые, они сосуществуют вместе, сплетаются, выдают целостное поведение в весьма хитром их соединении.

⠀

Одна из трудностей тут – путаница между:

• самим методом как тем, что происходит в жизни в ходе работы,

• описанием метода,

• методом обучения мастерству выполнения метода (в том числе описание метода путают с описанием метода обучения мастерству выполнения метода).

⠀

Скажем, когда пловец участвует в заплыве, то он одновременно дышит по какому-то методу, гребёт руками по какому-то методу, выполняет правила заплыва, то есть участвует в соревнованиях – и эта «одновременность» характеризует сам метод в момент его выполнения. А вот как это обсуждать? Обсуждаем описание – и отдельно обсуждаем метод дыхания как составляющую метода плавания, который сам будет составляющей метода участия в заплыве, метод выполнения гребков, методы участия в заплывах. А как это описывать – описывать это «одновременно» не получится, ибо всего много, всё слишком запутанно. А вот по-отдельности – описывать можно. При этом не забывать, что описания раздельны, а в момент выполнения метода – всё происходит одномоментно, причём порядок и самого описывания/моделирования, и затем чтения модели не соответствует происходящему: моделирование и чтение моделей составляющих последовательны, а в жизни составляющие происходят одновременно.

Иногда при описании идут ещё дальше и дают не собственно описание метода, а описывают метод обучения: например, не могут рассказать, как же происходит дыхание – но могут дать десяток «подводящих упражнений», после которых налаживается дыхание по нужному культурному методу, а не дыхание по «дикому» методу, о котором никто не думал. Мы бы рекомендовали всё-таки иметь отдельно описание метода и отдельно – описание методов обучения методу, чтобы иметь возможность для какого-то метода предложить множество методик обучения (иногда методы обучения называют методиками).

А ещё при обсуждении метод путают с мастерством его выполнения. Мастерство – это «контроллер», выполняющий метод, и вот если это выполнение оказывается не соответствующим методу, то даже непонятно, как это обсуждать. Понятно, что можно обсуждать частный вариант метода, который выполняется недообученным агентом с частичным мастерством, но хотелось бы уметь как-то оценивать составляющие и мастерства тоже – например, в плавании это могло бы быть мастерство дыхания, мастерство выполнения гребков, мастерство участия в заплывах. Конкретный метод работы агента (работа плавания) по всем этим составляющим мастерства плавания проявляется одновременно, но хорошо бы как-то структурировать обсуждение, чтобы обсуждать (и для этого – описывать) составляющие мастерства и степень мастерства, то есть степень, в которой достигнуто выполнение SoTA метода этого мастерства – «не знаю о методе», «знаю, но не умею», «умею, но делаю новичковые ошибки», «умею, но в сложных случаях не справляюсь», «умею», «умею и могу развивать метод».

Проще всего разобраться с тем, как думать о составляющих (намеренно не пишем «частях», у поведения нет частей в привычном понимании, метод как поведение системы – это не система!) метода можно, если использовать аналогии, прежде всего наглядные аналогии из физики, а не математики.

Роман Варьянко предложил метафору не математического «разложения функции в ряд», а «разложение света в спектр», что выполняет примерно ту же функцию разложения сложного объекта не-вещи на составляющие.

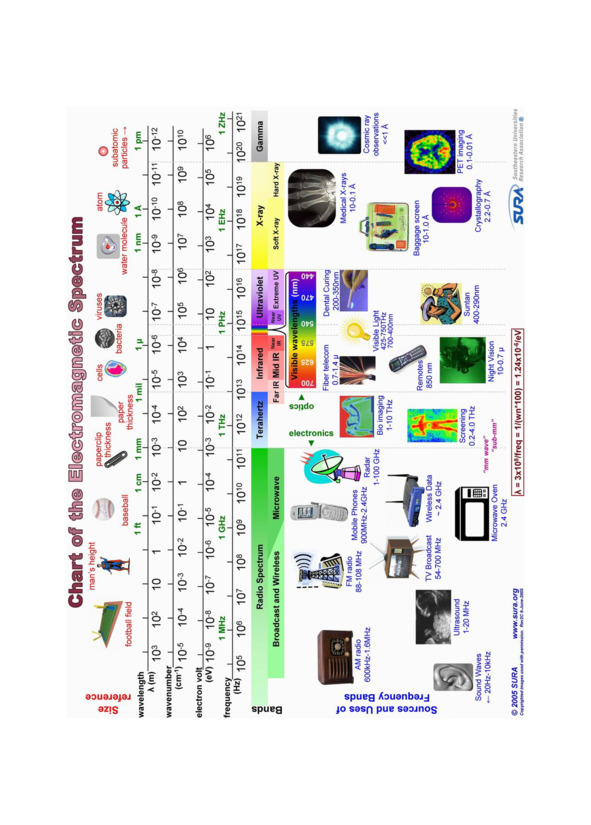

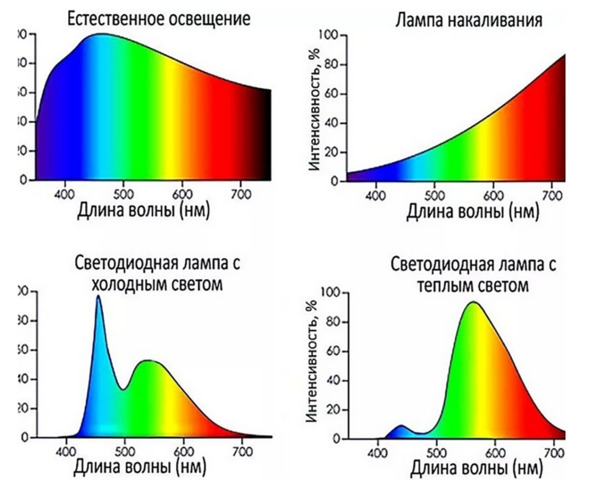

В головах людей со словом «спектр» ассоциируется «радиочастотный спектр», который во всех учебниках иллюстрируется не двумерными картинками именно спектра (распределение мощности электромагнитного излучения по разным частотным диапазонам), а одномерными картинками шкалы спектра, то есть картинками частотных диапазонов, или диапазонов длин волн.

Спектр – это результат разложения чего-то сложного и составного (намеренно избегаем говорить «целое», ибо разложение не на части этого целого) на составляющие, отвечающие местам на шкале. Поэтому спектр какого-то света от конкретного источника – это разложение сложного света по длинам волн, и там совсем другая картинка, и главное для нас там – видеть этот начальный сложный объект и его «разложение», как на вот этой картинке разложения света от его источника призмой26

С одной стороны белый свет воспринимается как «белый» (это сигнатура, «свет»), с другой – в нём оказывается множество составляющих его цветных отдельных лучей, но главное – все эти лучи не части входного пучка от источника, но всё-таки каким-то образом входной пучок света составлен из эти составляющих.

Вот именно спектры от разных источников света:

Дальше надо бы рассмотреть много терминологических нюансов. Например, разложение в спектр света на английском – dispersion/дисперсия, ибо так это назвал Ньютон. Бывают и разложения в спектр не света или электромагнитных колебаний по длинам. Можно брать масс-спектры, где линии спектра соответствуют отношению массы к заряду иона (характеризуют природу иона, разные ионы имеют разные отношения массы к заряду), а высота линии – соответствует концентрации иона. Там тоже смесь ионов существует как одно целое и происходит разложение для понимания, из каких ионов составлен раствор. Но в растворе нельзя как-то выявить один вид ионов как его истинную часть, они же там все перемешаны, нет границы между ионами разной природы в их растворе! Иногда разложение даётся как spectral decomposition, таки «разложение», а вот разложение в ряд в математике – это расширение (expansion series).

В любом случае, спектр должен иметь какой-то объект, для описания поведения или свойств которого мы измеряем спектр как интенсивности или другие свойства, распределённые по какой-то шкале другого свойства.

Для методов мы будем раскладывать сами методы в какой-то стек по относительным «размерам» их частей. Так, заплыв – это метод большого «размера», а вот собственно плавание – метод «поменьше» (работы плавания входят в число работ участия в заплыве), дыхание в ходе плавания – это тоже «размером» поменьше, чем плавание. Можно тем самым предложить условную шкалу из разложения методов в стек по их размерам – «участие в заплыве – плавание – дыхание». А дальше предлагать оценить мастерство на каждом уровне (при этом понимая, что мастерство участия в заплыве включает в себя мастерство плавания, в свою очередь мастерство плавания включает в себя мастерство дыхания). Тут сразу непреодолимые сложности, ибо в таком простом способе описания метода как стека составляющих по их относительным размерам (что там является составляющим чего – по размеру, как на шкалах для спектров) и оценки мастерства по такому стеку как по шкале даже в этом простейшем примере уже непонятно, что делать: куда тут поместить гребок рукой так, чтобы было удобно оценивать степень мастерства по каждой составляющей культуры плавания (назовём всё происходящее в этом стеке одновременно культурой, один из синонимов метода)? На том же уровне стека, где дыхание, но как тогда быть с формой «стека», можно ли много составляющих включать в один уровень (как много длин волн включают в «диапазон» шкалы электромагнитного спектра)? Или гребок где-то на уровне выше или ниже дыхания?

В «Системном мышлении» у нас давался для понимания системного мышления пример танцев, где подчёркивалось выделение каких-то темпоральных функциональных частей системы вниманием, чтобы предотвратить представление систем в виде «взрыв-диаграммы» или представление о поведении системы в её разных частях как пошагово последовательных. Танцоры танцевали в клубе – и вниманием можно было выделить и физиологию работы их тел, и мышечные усилия в телесной работе, и следование стилю определённого танца, и сам танцевальный перформанс, но и дальше, на более длинных промежутках времени – мероприятие в клубе, посещение школ танцев и клубных вечеринок, бытование в культуре социальных танцев. А рядом с агентами, которые танцевали, мы описывали роли создателей – врачей, тренеров, хореографов, организаторов вечеринки.

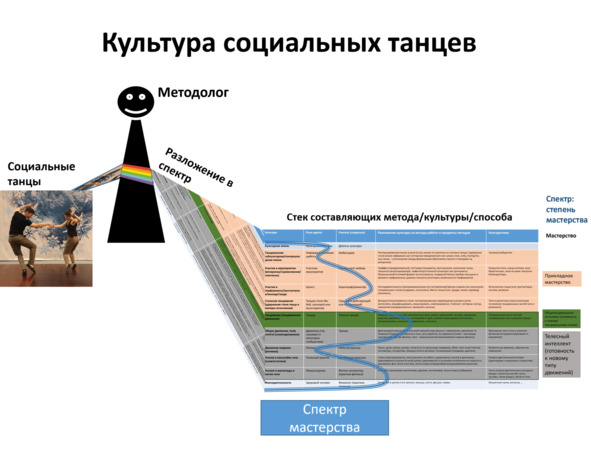

Вернёмся к этому примеру и представим его в виде спектра степени мастерства танцоров по шкале из разложения методов в некоторый стек составляющих методов, разве что заменим «метод» словом «культура» – это синоним «метода», означающий, что метод получил распространение:

Онтологически различаем разные типы, которые тут отображены:

• Разные культуры/методы, это актуальные «шаблоны/паттерны поведения», они в жизни – хотя представлены, конечно, не экземпляры, а типы. Надо понимать, что говоря о культуре, мы имеем в виду «предельное, лучше из известных» исполнение метода (SoTA), для каждого конкретного агента с его мастерством будет степень реализации метода зависеть от степени мастерства этого агента (поэтому «метод вообще, как должно бы быть в идеале» тут выступает в качестве «шкалы культурного спектра», а степень мастерства изображается как спектр по этой «шкале спектра»).

• Предметы метода – функциональные объекты, предметы работы – конструктивные объекты (которые тоже могут быть заданы типами). Помним, что нам желательно заземлять все предметы методов, ибо в конечном итоге нам надо изменить физический мир, но предметы метода в общем случае могут быть и описаниями.

• Культуры характеризуются их теориями/объяснениями/алгоритмами, но это знания, которые только описывают поведение точно так же, как алгоритм описывает вычисление по нему, он сам – не вычисление. Один алгоритм описывает множество вычислений, которые можно выполнить над самыми разными входными данными этого алгоритма. Метод – это «обобщённое вычисление как преобразование/transformation входов в выходы, в том числе обобщённое на объекты реального мира», производимое какой-то программой как «алгоритмом, по которому идёт обобщённый вычислитель как создатель/constructor».

• Составляющие для культуры социальных танцев – это отдельные культуры, каждая работающая со своими предметами методов. Эти культуры и будут «шкалой спектра» для мастерства отдельного агента. Её можно считать как-то упорядоченной в «стек» методов, аналогичный в каком-то смысле платформенному стеку, об этом чуть ниже.

• Агенты, которые практикуют социальные танцы, задействуют для этого своё мастерство, имеют степень мастерства (от «не знаю, не практикую» до «знаю, практикую, не делаю грубых ошибок, развиваю метод»). Эта степень мастерства условно показана не «в целом для социальных танцев как культуры», но по каждой из культур разложения танцевальной культуры на её составляющие – и вот это будет культурным спектром их мастерства социального танцевания, разные степени мастерства для разных составляющих стека всей культуры социальных танцев показаны синей линией.

Хотя мы легко могли бы предложить и другие варианты спектрального представления (кроме спектра мастерства в выполнении метода, тут «культурного мастерства») для метода, разложенного в этот же стек:

• спектр общепринятости (распространённости этой культуры среди населения),

• спектр универсальности (тут мы касаемся «стековости» представления – ожидаем, что нижние уровни стека более распространены, чем верхние, то есть телесные практики будут задействованы и в спектре культуры социальных танцев, и в спектре культуры лёгкой атлетики, и в спектре культуры восточных единоборств),

• спектр документированности (где есть отчуждаемые от носителей культуры описания знаний, а где до сих пор «традиция устной передачи», на предприятиях это уровень документирования рабочих процессов. Помним, что один из синонимов для «метода» – это «рабочий процесс»).

Шкала разложения методов для спектра мастерства по ним нами представлена как «стек методов», аналогично платформенному стеку – и тут примерно те же ограничения (начиная с того, что платформенный стек не столько стек, сколько «дерево», об этом скажем чуть позже). В социальных танцах на верхнем уровне мы можем говорить об их общей культуре, в серединке – культуре отдельных танцевальных стилей, внизу – о каких-то телесных практиках, нужных для танцевания. Можно говорить о «стеке», если обсуждаем разложение разных методов. Если делаем замер мастерства – о том же «стеке» говорим как о «шкале спектра».

Если это мастерство разбираться с чем-то новым, ранее не виденным, то его мы называем интеллектом – для прикладных методов это будет прикладной интеллект. Грубо говоря, в ПТУ учат действовать в хорошо известной ситуации, дают мастерство, а в университете – учат действовать в новых ситуациях, дают интеллект. Подробнее – в курсах «Инженерия личности», «Интеллект-стек».

В случае плавания можно говорить и «культура плавания», и «методы плавания», и «практики плавания», помним о синонимии. Не будем уже показывать пловцов, «призму», рисовать спектр мастерства какого-то агента по разным составляющим этой культуры, назовём их субкультурами (осторожно применим «суб-», понимая, что речь идёт о составляющих метода, проявляющихся одновременно в каком-то исполнении метода мастерством какого-то уровня). Это не «части культуры», а «составляющие культуры», причём в случае культурного спектра не просто составляющие шкалы, а значения мастерства в каких-то субкультурах как составляющие цвета в спектре какого-то белого луча света от его источника являются составляющими «мастерства свечения» этого агента. И мы не говорим о «частях», это не отношение часть-целое, речь-то не о вещах – кроме, конечно, мастерства, которое считаем вещью.

Но проиллюстрируем идею «стека» как шкалы для разложения мастерства плавания. Вот вам табличка для разложения в стек культуры плавания (авторство Юлии Чайковской). Посмотрите, насколько сложней реальный пример того учебного примера, который мы рассмотрели в начале подраздела (см. таблицу ниже).

Хорошо видно, что по сравнению с танцами низ стека культур не отличается – методы телесной работы и движения одни и те же, но вот начиная с зелёным выделенного «плавания» (плавательного движения, в танцах это было также выделенное зелёным «танцевание», танцевальное движения) и выше – всё другое.

Дальше, если вы пловец – вы можете оценить по этой табличке свою культуру плавания, сравнить метод, который проявляет ваше мастерство и ваш инструментарий (тело, экипировка, водоём заплыва) с SoTA, можно очень грубо построить спектр мастерства.

«Оценить культуру плавания» – это частый способ говорить об общем мастерстве в самых разных культурах, в которые разлагается культура плавания. Или даже не просто мастерстве, о его высшем виде мастерства – прикладном плавательном интеллекте, если речь идёт о решении проблем в самых разных новых ситуациях, в которых приходится плыть. Для этого вы можете оценить свой уровень владения каким-то из упомянутых в табличке методов из «плавательного стека», и построить ваш спектр мастерства.