Полная версия

Не бей его, это артист! Юные звезды советского кино: 1962–1972 годы

В 90-е Юренев записал на свой счет еще десяток эпизодических ролей, из которых назову лишь некоторые: «Преступление лорда Артура» (1991; сэр Томас), «Русская певица» (1994; Тушин), «Хаги-траггер» (1994; Лавриков).

В те годы Юренев, как и его отец когда-то, преподавал во ВГИКе, дорос до должности декана.

Скончался Р. Юренев в том же году, что и его партнер по «Крошу» Н. Томашевский, – в 1998-м. Только это случилось чуть раньше – 2 января. На момент смерти Юреневу было 53 года.

В «Приключении Кроша» роль Майки исполнила 15-летняя школьница Вера Белякова.

Она родилась 14 января 1946 года в Москве. Когда снималась в «Кроше», была ученицей 9-го класса. Однако этот дебют не стал для нее поводом к тому, чтобы стать актрисой – она подалась в манекенщицы, поскольку жила по соседству с модельером Вячеславом Зайцевым. Вот как о ней отзывается на сайте kino-teatr.ru ее сын – Роман Беляков:

«…Мама вышла замуж за подданного Индонезии, который в СССР являлся политическим эмигрантом.

24 июня 1965 года родила сына, то есть меня, который до получения паспорта носил отцовскую фамилию.

Трудовая деятельность мамы была обширна и активна: получив медицинское образование по двум специальностям, работала врачом-косметологом в салоне красоты на Арбате и на Красной Пресне.

С 21 на 22 июня 2006 года ушла из жизни, перенеся обширный инсульт. Но ее мечта, о которой она не говорила, но держала в своем сердце, исполнилась…».

И вновь вернемся в 1962 год.

24 июня на экраны вышла короткометражка «Мальчик с коньками», снятая Сергеем Гиппиусом на «Ленфильме» по прозе Ю. Яковлева. Сюжет: шел мальчишка на каток, нес под мышкой коньки. И когда повстречался ему посторонний человек, хотел уже пройти мимо. Но человек попросил о помощи. У старого солдата болело сердце, дало о себе знать боевое ранение. И уже не думал мальчишка о катке и о том, что опоздает. Он провожает пожилого человека домой, бегает за лекарствами, вызывает скорую… Мальчик спасал солдата. А значит, он тоже немножечко победил. Уезжая в больницу, ветеран пожалел, что не было у него на войне такого связного…

В детских ролях снимались: Игорь Селюженок (мальчик с коньками), Валя Нехнаева (девочка-фигуристка), Галя Гулина (девочка в телефонной будке).

В первый день июля на экраны страны вышла военная драма «Иваново детство», снятая на «Мосфильме» Андреем Тарковским по рассказу «Иван» Ю. Богомолова. Это была первая полнометражная картина Тарковского, который до этого, как мы помним, снял короткометражку «Каток и скрипка» (1961). И снова в центре сюжета его фильма была судьба ребенка – на этот раз 12-летнего мальчика военной поры, у которого на войне погибли родители. Видимо, тема сиротства тогда сильно занимала Тарковского, поскольку и в первом его фильме речь шла почти о том же: там мальчик рос без отца, с матерью, а когда она вроде бы нашла своего подходящего мужчину, который понравился мальчику, все свелось к тому, что мать рассталась с этим человеком, оставив сына вновь без отца.

В «Ивановом детстве» было две детские роли: Иван и девочка в грузовике, его подружка. Роль Ивана исполнил 15-летний московский школьник Коля Бурляев, роль девочки – 7-летняя Вера Митурич. Расскажем о каждом из них по порядку.

Для Бурляева это была пятая роль в кино. Сниматься он начал в 1960 году, исполнив главную роль в дипломной короткометражке Андрея Михалкова-Кончаловского «Мальчик и голубь», на которой, собственно, и произошло его знакомство с Тарковским.

Афиша фильма «Иваново детство»

Бурляев попал в большое кино случайно. Гулял по улице Горького, как вдруг попался на глаза Кончаловскому, который как раз искал главного героя для своей короткометражки. Поговорив с Бурляевым, предложил приехать на «Мосфильм» и попробоваться. Проба оказалась удачной. А теперь послушаем рассказ самого Николая Бурляева:

«1960 год. ВГИК, учебная тон-студия. Стоя в темном зальчике перед микрофоном и глядя на экран, озвучиваю первую в жизни свою роль в дипломном фильме Андрея Кончаловского „Мальчик и голубь“. Дверь в коридор распахнута. Заходит какой-то человек, застывает на пороге. Лица не видно, только контуры, тень. Чувствую, что „тень“ внимательно следит за моей работой. К „тени“ подошел А. Кончаловский, они о чем-то недолго, тихо беседовали, и „тень“ исчезла.

– Кто это? – спросил я Кончаловского.

– Это мой друг, Андрей Тарковский.

Имя мне ни о чем не говорило.

Спустя несколько месяцев мне позвонил Кончаловский и сказал:

– Читай рассказ Ю. Богомолова „Иван“. Андрей Тарковский хочет попробовать тебя на главную роль…».

Прервем на время рассказ артиста и сообщим, что за это время Бурляев успел сняться в двух фильмах: «Мишка, Серега и я» (1961; пионер из подшефного класса), «Суд сумасшедших» (1961; Сэм, сын Сузи). Кроме этого, его уже утвердили на две новые роли в картины «Без страха и упрека» (главная роль – Юра Сорокин) и «Вступление» (Олег). Однако, как покажет будущее, все эти роли не шли ни в какое сравнение с тем, что предложил ему Тарковский.

И еще. В фильме «Мальчик и голубь» снимался Владимир Шурупов, профессиональный актер, который настолько пленился игрой юного актера Коли Бурляева, что привел его в свой Театр имени Моссовета, чтобы показать режиссеру Юрию Завадскому. Этот показ завершился тем, что Бурляева задействовали в одном из спектаклей – «Ленинградский проспект» по пьесе И. Штока, где ему досталась роль 14-летнего Васи Забродина, внука Василия Павловича Забродина (эту роль исполнял Николай Мордвинов). Юный артист сыграет с выдающимся мастером в 150 спектаклях. А после того как в 1966 году Мордвинов скончается, Бурляев уйдет из театра.

Но вернемся к рассказу Николая Бурляева о фильме «Иваново детство»:

«До Тарковского рассказ „Иван“ экранизировал другой режиссер, который не справился с этой работой. Производство фильма было остановлено (отметим, что снято было уже 1 тысяча полезных метров пленки! – Ф.Р.). Завалившего работу постановщика заменили выпускником ВГИКа Андреем Тарковским (он оказался единственным режиссером „Мосфильма“, кто согласился переснять картину. – Ф.Р.). Он начал дело с нуля: переписал заново сценарий, заменил всех актеров. В наследство от прежней картины осталось несколько толстенных альбомов с фотографиями сотен претендентов на роль Ивана. Видимо, для того чтобы укрепить во мне чувство ответственности, Тарковский дал мне посмотреть эти альбомы. После чего я крепко засомневался, что у меня есть шанс быть утвержденным на главную роль. Режиссер неотступно был рядом. Он сам выбирал для меня одежды в костюмерной: рвал на мне рубахи, дырявил ватники, пачкал о стенку, „фактурил“ штаны. Он часами сидел подле меня в гримерной, отыскивая нужный облик: заставлял перекрасить волосы в пшеничный цвет, оттопырил уши, подтягивал вверх нос, заставлял рисовать на моем лице веснушки, ссадины, царапины…

Такого количества кинопроб у меня больше не было ни на одну роль. Тарковский пробовал меня в различных сценах с различными партнерами. Уже на пробах он объявил, что в картине у меня самая трудная сцена – „игра в войну“.

– У Андрона в фильме ты плакал от лука… Здесь ты должен будешь заплакать по-настоящему, прямо перед камерой… К началу съемок ты должен обязательно похудеть… Актер должен уметь все! Должен разрыхлять свою душу… свои чувства…

Ассистенты Тарковского снабжали меня книгами об ужасах войны, явно по его указанию. Особенно врезалась в память страшная книга „СС в действии“. Тарковский готовил меня, 14-летнего пацана, к роли, внушая предельно серьезное отношение к работе. Он рассказывал о том, как работают крупнейшие актеры…

Съемки „Иванова детства“ мы начали в киноэкспедиции в городе Каневе (на дворе было начало августа 1961 года. – Ф.Р.). Жили в современной гостинице на высоком берегу Днепра, воздвигнутой по указанию Н. С. Хрущева, продуваемой в осенние ненастья всеми ветрами. Над гостиницей, на самой вершине горы был похоронен Т. Г. Шевченко.

Как часто водится в кино, в первый съемочный день снимали заключительные кадры фильма: „последний сон Ивана“, игру с детьми в прятки подле вкопанного в песчаную днепровскую косу уродливого черного обгорелого дерева. Работа началась с легкой сцены в теплый солнечный день. И режиссер, и вся труппа трудились в купальных костюмах. Каждый, улучив свободное мгновение, с наслаждением плескался в ласковом Днепре…

Каждое утро вся группа во главе с режиссером загружалась в старенький пузатый автобус, который, притормаживая, сползал с нашей Тарасовой горы и вез нас на различные точки близлежащей натуры, выбранной Тарковским и В. Юсовым. Почти каждое утро в автобусе, глядя на меня, Андрей говорил:

– Ты худеть собираешься? Во будку отрастил… Разве скажешь, что мальчик из концлагеря?.. Умоляю, кормите его поменьше, – обращался он к моей матери…

Однажды оператор В. Юсов, второй непререкаемый авторитет в группе, коварно подшутил надо мною. Для предохранения от болотной воды, кажется, по его же совету, актерам изготовили полиэтиленовые костюмы, защищавшие ноги и грудь. Через пять минут после погружения в них в болото эти „предохранительные“ костюмы наполнились холодной водой и всю оставшуюся часть рабочего дня приходилось терпеть болотный дискомфорт. К концу съемки от холода стучали зубы. Видя, что работа идет к концу, оператор посоветовал мне:

– А ты пописай в штаны – будет теплее. Мы так в армии согревались.

Абсолютно доверяя серьезному и уважаемому Вадиму Ивановичу, я исполнил его совет:

– Ну как? – через некоторое время спросил оператор, – теплее?

– Да нет… Вроде так же холодно…

Узнав о проделке оператора, Тарковский прореагировал двояко: он и посмеялся трагикомической ситуации, правда сдержанно, не афишируя происшествия, но и с состраданием глядел на меня: копошась в болотной тине, жиже, стуча зубами от холода, я сам смеялся над своим положением и над шуткой любимого оператора. Тарковский приказал извлечь меня на берег, переодеть – и закончил съемку.

Как говорилось выше, Тарковский с самого начала, с кинопроб начал морально подготавливать меня к „самой трудной сцене в фильме“, к „игре в войну“, когда Иван, глядя на шинель, висевшую на стене, представляет, будто это фашист, убивший мать, начинает плакать и сквозь слезы говорить, судить „убийцу“. Тарковский рассказал мне, что Жан Габен, вживаясь в роль, иногда даже живет в декорации фильма. Жить в декорации я не мог, но в долгожданный день съемки „игры в войну“ пришел в павильон за несколько часов до всей группы. Настраиваясь на предстоящую сцену, сосредоточенно оделся, загримировался, старался ни с кем не вступать в контакт. Пока никого не было, бегал по пустой декорации, „накачивал“ состояние. Когда незаметно появилась группа, бегал по отдаленным от них закуткам. И вот уже все готово к съемке, ждут только меня… Чувствую это и прихожу в панику, потому что плакать мне не хочется совершенно. „Актер должен уметь все!“ А я не умею… не могу заплакать… Злюсь на себя. Обессиленный, мечусь по декорации. Нахожусь на грани сознания, истерики…, но „сухой“, бесслезный…

А Тарковский не подходит ко мне, издали наблюдает за моими действиями. И вот, когда струна натянулась до предела, он внезапно направился ко мне и… начал утешать: „Коленька, миленький, да что ж ты так мучаешься? Ну, хочешь, я отменю эту съемку? Бедный ты мой…“

От его утешения, от благодарности к нему и жалости к себе меня словно прорвало, слезы потекли сами собой.

Тонкий психолог, Андрей Тарковский добился своей цели. Он немедленно привел меня к камере и снял сцену…».

Отметим, что осенью 1962 года в конкурсную программу Веницианского кинофестиваля будут отправлены две картины: «Мальчик и голубь» и «Иваново детство». И оба фильма будут удостоены призов. И хотя Бурляева там не было, однако в этих победах была и его доля – причем весомая (как-никак в обоих фильмах он играл главные роли).

Между тем в 1964 году Бурляев поступил в Школу-студию имени Б. В. Щукина, причем сразу на 2-й курс актерского факультета. И продолжал активно сниматься в кино, записав на свой счет роли в следующих фильмах: «Строгая игра» (1964; Андрейка), «Метель» (1965; улан), «Герой нашего времени» (1966; слепой), «Мальчик и девочка» (1966; главная роль – Мальчик).

В 1965 году творческая судьба вновь сведет Бурляева с Тарковским: в фильме «Андрей Рублев» молодой актер исполнит роль Андрейки – мастера по отливке колоколов. Фильм выйдет на экраны страны с некоторым опозданием – в 1971 году.

В последующие годы Бурляев снимется еще в трех десятках картин, а также снимет несколько фильмов как режиссер. С 1992 года он является президентом Международного кинофорума «Золотой витязь».

И вновь вернемся в самое начало 60-х.

В том же июле 1962 года на широкие экраны страны вышел один из первых детских фильмов, снятых на киностудии «Молдова-фильм», – «Человек идет за солнцем» режиссера Михаила Калика. Это был поэтический рассказ о мальчике, идущем по любимому городу за солнцем и встречающем на своем пути людей – добрых и злых, чутких и равнодушных. В главной детской роли (Санду) снялся Нику Кримнус, для которого эта роль была дебютной. В следующем году он снимется еще в одном фильме: «Компаньерос» (1962; Федя), после чего его актерская карьера завершится.

В самом начале августа 1962 года на экраны страны вышла блистательная комедия Ролана Быкова «Семь нянек». Отметим, что это был дебют Быкова на режиссерском поприще, причем первый блин не вышел комом, а даже наоборот – очень даже получился. С этого момента в советском детском кинематографе на одного замечательного режиссера станет больше.

Фильм снимался в творческом объединении «Юность», которое, как мы помним, было создано на «Мосфильме» в 1959 году. Руководил им в ту пору патриарх сказочного кино Александр Птушко, который год назад снял в «Юности» фильм «Алые паруса» – романтическую историю о первой любви по прозе А. Грина. «Семь нянек» относились к другому жанру – это была воспитательная комедия о трудном подростке Афанасии Полосухине, которого дружная бригада комсомольцев с часового завода взяла на воспитание из детского дома. Несмотря на непростой характер подростка, комсомольцам в итоге удается сделать из него полноценного гражданина.

Поиски актера на роль Афанасия были весьма нелегкими. Быкову необходимо было либо найти настоящего подростка 15 лет, обладающего незаурядными актерскими данными, либо переложить эту роль на плечи кого-нибудь из студентов ВГИКа или театрального училища, кто внешне был похож на подростка. Режиссер пересмотрел целую армию и тех, и других (одних мальчишек 13–14 лет – порядка двух тысяч). Среди профессиональных актеров на эту роль пробовались: Виктор Носик, Александр Лебедев, Герман Качин, Михаил Кононов, Сергей Никоненко. Двое последних выглядели сильнее всех остальных, но Быков все равно не был до конца удовлетворен выбором. Дело дошло до того, что в один из моментов он решил сыграть эту роль… сам. Но худсовет «Мосфильма» это дело не одобрил. В итоге в середине июля 1961 года главными претендентами на роль Афанасия оказались 16-летние Никита Михалков, Валера Рыжаков (о нем мы еще расскажем чуть позже) и Сеня Морозов.

Репетиции с ними проходили дома у Быкова, и он муштровал ребят так, как не каждый старшина гоняет своих подчиненных. Пот с юных актеров лил в три ручья. В итоге симпатии режиссера оказались на стороне Михалкова и Рыжакова, а с Морозовым он решил расстаться. После одной из кинопроб Быков тому так и сказал: «Сеня, извини, но Никита и Валера – все же посильнее тебя, попрофессиональнее. Я не могу тратить на тебя много времени». Но случилось то, чего Быков ну никак не ожидал.

4 августа 1961 года состоялся очередной худсовет по пробам. Были представлены три пробы на роль Афанасия: Михалков, Рыжаков и Морозов. Быков настаивал, чтобы выбрали Михалкова либо Рыжакова, но худсовету понравился Сеня Морозов. Его и утвердили.

Некоторое время назад я уже упоминал о Морозове, когда вел речь о фильме 1957 года «На графских развалинах», где 10-летний Сеня исполнил роль Вальки. После этого юный актер снялся еще в одном фильме: «Хлеб и розы» (1960; сын Самойло Петелькина). А в 1961 году его взяли сразу в три картины сразу: «Половодье» (парень с гусями на пароме), к/ф «Прошлым летом» (главная роль – Гриша) и «Семь нянек».

Семен Морозов вспоминает: «С Быковым отношения у меня складывались очень непросто. Он хотел меня гнуть по-своему, но я не гнулся, только злился на него. И случалось, после неудачной съемки Ролан Анатольевич срывался. Он тихо, чтобы слышал только я, говорил что-нибудь вроде: „Ну ты и дебил! Ты же ни черта не умеешь, даже двигаешься как робот!“ Однажды я не выдержал и в ответ высказал все, что я о нем думаю. Мы буквально орали друг на друга. И вдруг он взял меня за плечи и сказал: „Вот так играй, понял? Вот таким будь, я тебя умоляю!“ Мы вернулись на съемочную площадку и сняли какую-то напряженную сцену. Потом Быков снова подошел ко мне: „Видишь, ведь можешь!“

С этого дня иначе пошла и работа, и наши отношения с режиссером…»

Фильм «Семь нянек» был восторженно принят публикой – в прокате его посмотрели 26,3 млн зрителей.

Что касается Морозова, то он с тех пор стал известным актером (закончил ВГИК), снявшимся не в одном десятке картин (снимается до сих пор), а также режиссером, снявшим несколько сюжетов для детского киножурнала «Ералаш».

И снова вернемся к детским фильмам 1962 года.

6 августа на советские экраны вышел детский фильм, снятый на «Казахфильме» Эмиром Файком «Мальчик мой!». Это была история про то, как мальчик по имени Ербол с помощью школьного коллектива превращается из «маменькиного сынка», не умеющего сделать ни одного самостоятельного шага, в решительного, серьезного человека, хорошего товарища. В роли Ербола снялся алма-атинский школьник А. Бекбосынов.

В этот же день на экраны вышла и короткометражка «Тень», снятая Леопольдом Бескодарным на Киностудии имени Довженко. Сюжет: Саша не знает правды о своем отце. Пользуясь скупыми словами матери о том, что его отец был метеорологом на заполярной станции и погиб там, Саша создал в своей фантазии героический образ. А рядом с мальчиком день и ночь работает его мать Ксения Петровна. Она не может горькой правдой развеять иллюзии сына. Подрабатывая деньги чертежной работой, она выдает их за пенсию, которую они якобы получают за отца. Но однажды Сашу навещает отец – живой и настоящий. Мальчик узнает правду о человеке, недостойном ни поклонения, ни любви. Но такой отец ему не нужен. И когда возвращается с работы мать, Саша предлагает ей отказаться от пенсии за отца.

В роли Саши снялся Сережа Назаров.

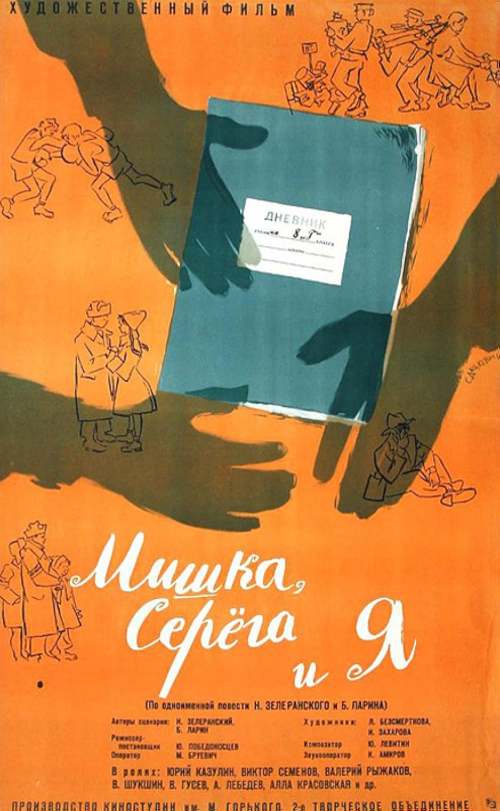

27 августа на экраны СССР вышли два детских фильма: «Братья Комаровы» и «Мишка, Серега и я». Расскажем о каждом из них.

«Комаровых» снял молодой режиссер Анатолий Вехотко с «Ленфильма» по рассказам Ю. Нагибина. Речь в фильме шла о трех братьях, воспитанниках одного детского садика, но из разных его групп. Каждый из них по-своему проводит это лето (младший – в садике, средний – в отпуске с мамой, старший – в деревне) и возвращается домой с каким-нибудь открытием. В ролях детей снимались: Володя Мареев (младший Комаров, 4 года), Боря Бархатов (Вася Комаров), Сережа Рожновский (Петя Комаров), Марина Орданская (Галя).

Афиша фильма «Мишка, Серега и я»

Никто из ребят актером в итоге не станет. Почему? Как напишет на сайте kino-teatr.ru один из них – Владимир Мареев: «Я участвовал в съемках этого фильма. Он снимался в Гаграх, мне здесь 4 года. Больше нигде не снимался, не мое это…».

Фильм «Мишка, Серега и я» снял на Киностудии имени Горького Юрий Победоносцев. Речь в нем шла о дружбе трех подростков: трусоватом отличнике Гарике, озорнике Сереже и правдолюбце Мишке из 8 класса «г». Роль Гарика исполнял Валера Рыжаков, Сережкой был Витя Иванов, а Мишкой – Юра Козулин. Все трое в итоге станут артистами, но самым известным – Валерий Рыжаков. С него и начнем наш рассказ.

Рыжаков родился 23 декабря 1945 года в Москве. В кино он начал сниматься еще 14-летнем возрасте, правда, роли были мимолетные и бессловесные. А началось все с роли школьника во взрослом фильме «Повесть пламенных лет» (1961). Похожую роль школьника Валерий исполнил и в другом фильме, но уже детском, о котором мы упоминали чуть выше, – «Друг мой, Колька!» (1961). И только в третьем фильме ему, наконец, удалось сыграть главную роль, после чего, собственно, и началась его актерская слава.

В 1963 году Рыжаков поступил во ВГИК (курс В. Белокурова), но продолжал весьма активно сниматься в кино. Всего до развала СССР в 1991 году он снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых самыми заметными были: «Тренер» (1970; главная роль – тренер по спортивной гимнастике Иннокентий Сосновский), «Возвращение „Святого Луки“» (1971; Сергей Рязанцев по кличке «Червонец»), «Офицеры» (1971; капитан Юрий Сергеев), т/ф «Юркины рассветы» (1975; главная роль – Юрий Хмель), «Вкус хлеба» (1980; главная роль – секретарь целинного райкома партии Владимир Петрович Ерошин), «Ларец Марии Медичи» (1981; главная роль – капитан милиции Владимир Константиноич Люсин), «Перед рассветом» (1989; главная роль – Николай Петрович).

В последний раз Рыжаков вышел на съемочную площадку в 1991 году, снявшись в эпизоде фильма «Московская любовь». На этом его актерская карьера закончилась – Рыжаков ушел в религию. А пришел он туда, по его же словам, следующим образом (интервью 2006 года в изложении А. Новопашина):

«Все началось с того, что я и несколько моих коллег решили создать гильдию актеров кино. Сочиняли уставы, заключали договоры – было трудно, но интересно. А потом вдруг возникла острая необходимость зарабатывать деньги. К этому меня, в частности, подтолкнуло бедственное положение выдающегося артиста Леонида Оболенского – звезды еще немого кино, человека княжеского достоинства, много лет несправедливо гонимого. Ему понадобилась инвалидная коляска, которая в то время стоила немалых денег, и нам пришлось сбрасываться, чтобы помочь.

Именно тогда я и решил попробовать организовать собственное производство. Несмотря на то что меня и моих товарищей знали и приглашали сниматься в кино, мы оставили свою работу и начали осваивать совершенно новое для нас издательское дело. С самого начала я уже знал, что буду делать. Мы издавали книги и брошюры для православного читателя. Божией милостью удалось сделать несколько значительных вещей, например возобновить выпуск копеечных книг и брошюр, которыми жила дореволюционная Россия, благодаря трудам известнейшего в то время книгоиздателя-просветителя Ивана Дмитриевича Сытина. Копеечные издания представляли собой доступные небогатым людям неразрезанные листы с акафистами, молитвами. В то же время мы выпускали и дорогие книги в твердом переплете, подарочные издания. Дело пошло хорошо, и скоро я стал одним из российских миллионеров-предпринимателей. Но это продолжалось недолго, наступил очередной политический, затем экономический кризис. Наверное, можно было бы удержаться на плаву, но в этот момент Бог послал мне человека, который перевернул в моем сознании все! Я понял, что если Господь зовет меня войти в эту Реку, то не нужно долго размышлять, а нужно смело вступать в Нее.

Конечно, решение начать другую жизнь пришло ко мне не вдруг, как это может показаться. Я всегда с большим уважением относился к Церкви и церковной жизни. Моя бабушка водила меня в храм на причастие, и это в то время, когда многие храмы были закрыты, а о Вере говорили преимущественно в пренебрежительном тоне, с насмешкой. То есть постепенно, очень медленно, я бы сказал, неосознанно во мне зрело желание стать православным христианином. Недавно спросил одного священника: „Батюшка, почему верующий человек исповедуется, причащается, но спустя время снова начинает грешить? Куда все девается?!“ Он ответил замечательно! „Это никуда не может уйти, это отлагается в глубинах сердца. Проходит время, может быть, годы и десятилетия, и наступает, наконец, момент, когда благодать эта расцветает пышным цветом“.

Однажды меня подвели к одному монаху и сказали: „Отче, исповедуй этого человека от начала“. Он исповедовал меня полтора часа, вывернул всего наизнанку, и после такой исповеди я уже просто не мог вернуться в прежние нестройные ряды. Два раза предлагали постричь меня в монахи, но каждый раз что-то не давало мне сделать этот шаг. То вдруг работа наваливалась так, что не продохнуть, то появлялся страх за маму, которую я не мог оставить одну и очень боялся того, что она меня не поймет. Сейчас мамы уже нет, она умерла, и я прошу вас, помолитесь за рабу Божию Елену.