Полная версия

Кольцевой Автоспорт: страсти по Балансу

Всегда следует руководствоваться принципом: медленный вход и быстрый выход бьет быстрый вход и медленный выход. НО: приготовьтесь к ереси! – Самая важная часть любого поворота – это его самая медленная часть: от точки входа (поворота руля) до апекса; то есть собственно часть, именуемая входом в поворот. Если вход выполнен качественно, если мы заносим достаточно скорости с минимальной потерей времени и возможностью оптимально рано встать на газ, – скорость выхода из поворота предопределена!

Непосредственно перед точкой входа мы как бы ослабляем торможение (если весь потенциал шины задействован торможением, автомобиль попросту не повернет). В точке входа мы продолжаем «распускать» тормоз, одновременно поворотом руля добавляя шине боковую нагрузку. В определенную единицу времени (апекс) боковая нагрузка равна ста процентам потенциала шины; торможение равно нулю; и мы тут же (подчеркну!) обязаны встать на балансирующий газ, дабы поддержать скорость и нагрузку на колесо в зоне выхода из поворота. Если мы все сделали правильно, то на выходе мы равномерно, плавно и быстро, дожимаем газ до пола, распуская автомобиль наружу.

Еще раз: переход между стадиями должен быть максимально плавным. И это, конечно же, только лишь взгляд под иным углом на все тот же Traction Circle – Колесо Жизни.

Дума о Балансе

На самом деле, все, о чем мы здесь рассуждаем, – это о балансе!

Если мы грубо бросим педаль тормоза, передняя часть автомобиля «распрямится» практически единовременно: мы резко перенесем весовой баланс на заднюю ось, мгновенно разгрузив передние колеса. В этом случае попытка повернуть автомобиль обречена на недостаточную поворачиваемость – морда будет плужить мимо поворота. Знакомо, не правда ли?

Иной раз совсем не глупо подсмотреть за тем, как заходят в повороты быстрые профи. Когда они не используют Trail Braking, передняя часть их болидов поднимается быстро, но плавно прямо на точке входа в поворот – точке поворота руля. Это довольно трудно (но можно!) разглядеть на Формуле, при этом видно невооруженным глазом на кузовных спорткарах.

В случае с Trail Braking-ом все то же самое; однако плавность трансформации веса разглядеть трудновато. Ибо вертикальные перемещения кузова практически минимальны.

Трансформация веса в повороте прямо зависит от того, как мы работаем со скоростным балансом шины на Traction Circle – Колесе Жизни.

Итак, точка начала торможения определяет в равной степени как точку входа в поворот, так и скорость этого входа. При этом загадка максимально эффективного торможения кроется не в том, кто, скажем так, тормозит позже, а заходит быстрее. Отнюдь.

Тот, кто тормозит позже, занося в поворот такой скоростной баланс колеса, который позволяет минимизировать время от точки входа до апекса; тот, у кого максимально сбалансированная скорость в апексе, а сам апекс там, где нужно, – не раньше и не позже; наконец, тот, кто раньше и быстрее открывает полный газ на выходе из поворота, – тот и будет в итоге победителем квалификации.

Баланс – это сохранение темпа, или ритма, по ходу преодоления виража. «Keeping the momentum up, or Carrying speed through the corner», – так определяет баланс Кэрролл Смит; и это настолько точное, на мой взгляд определение, что даже переводить не хочется.

А вот следующую его фразу я переведу с превеликим удовольствием: «Все это требует напряженной работы мысли вкупе с тяжелой практической работой на треке…»

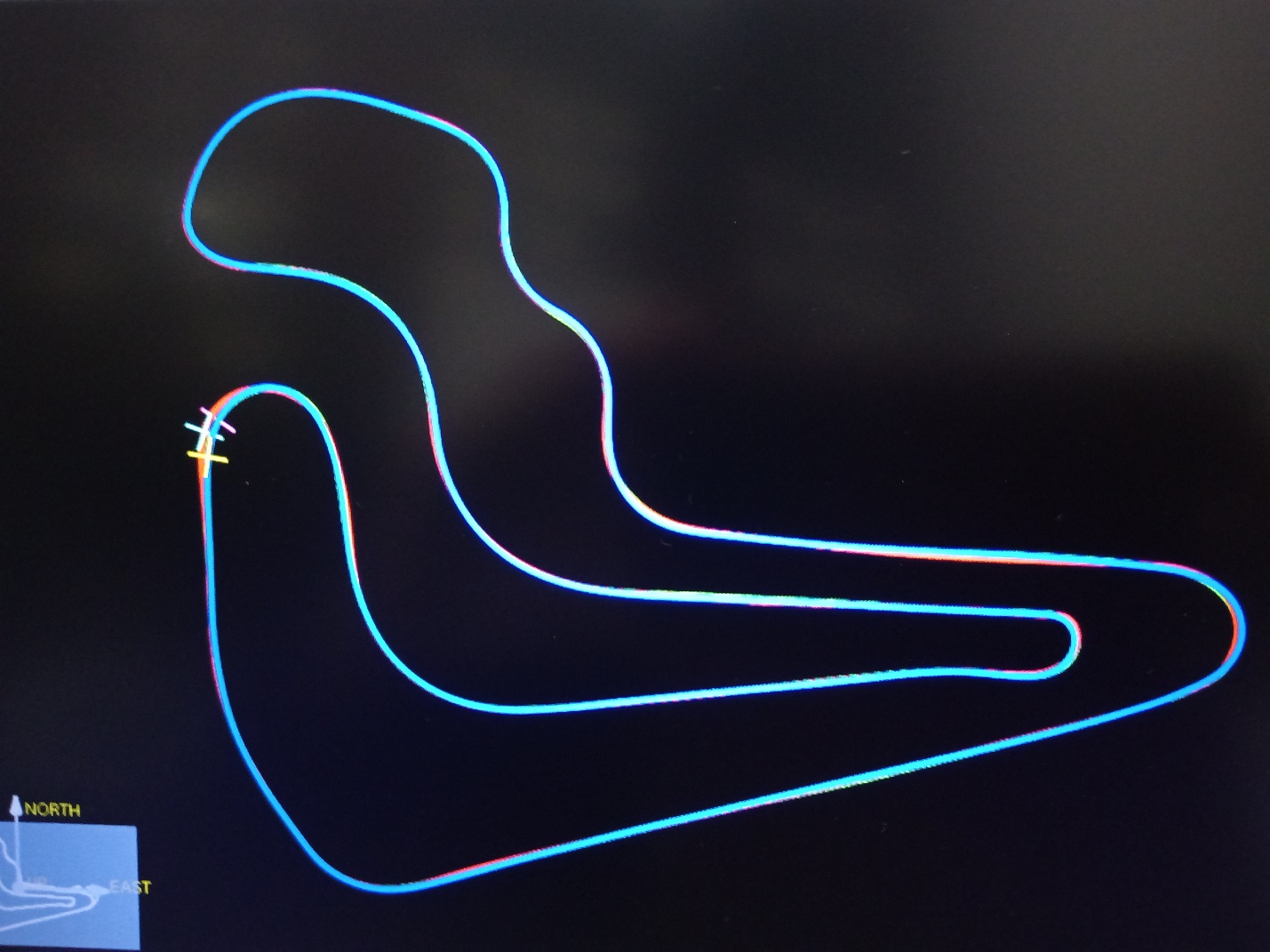

ADM Raceway в конфигурации Grade4: «дорожная карта» для Legends 600

«– Как на этом вообще можно ездить?! Какой там, нафиг, быстро!? Это моя первая мысль, после того как впервые оказался за рулем Legends 600…» – я возвращаю вас к первой главе нашего издания: к зоне комфорта. Смог бы ли я показать рекордные секунды на «шестисотке» и стать тест-пилотом и тренером серии, если б ринулся за ними по ходу первого своего выезда? – Если честно, то я сомневаюсь, что вообще бы дожил здоровым до сего дня!

В общей сложности 10 тестовых часов – от 1.49 до 1.42; но это лишь пустые цифры. Правильно говорить о 10 часах возрастающего кайфа: когда ты все больше начинаешь понимать автомобиль, общаться с ним; когда ты, наконец, становишься с ним единым целом, осознавая свои и его грани.

Быстрые и стабильные секунды приходят именно тогда, когда за ними перестаешь гоняться. Наверное, это закономерно.

Напоследок давайте проедем трассу ADM Raceway по конфигурации Grade4, – именно с точки зрения использования такого приема, как Trail Braking.

Т1. Первый правый поворот после старт-финишной прямой (движение против часовой); выводит на связку «Дорога домой»: Т2 – Т3 – Т4.

Собственно, Т1 – это первый поворот сложной «эски», а потому нам нужна скорость в самом повороте; следовательно, Trail Braking в нем не нужен, а вот скоростной баланс шины – жизненно необходим!

Т2 – Т3 – Т4, «Дорога домой».

Связка сравнительно медленных поворотов. При хорошем зацепе проезжается на 3-й или 2-й передаче (в зависимости от главной пары) на балансирующем газе.

Т5. Быстрый «тягун».

Что такое каждое переключение передач? – Прежде всего, это потеря времени. Поэтому в погоне за быстрыми секундами, если можно дотянуть передачу до поворота ценой «закрута» мотора, то это нужно делать. НО: так я итоге положил (взорвал) мотор.

Т6. Медленный поворот с выходом на быструю разгонную эску. Trail Braking.

Т7 – Т8. Связка быстрых поворотов: 3-я и 4-я передачи; балансирующий газ.

Т9. Самый медленный поворот данной конфигурации. Вторая передача. Trail Braking!

Т10. На новом колесе Yokohama Advan A048, выкатанной дороге и так далее… Словом, на «держаке» он проезжается в пол на 4-й передаче. В моих рабочих записях помечен: «Не сцать!»

Т11. Медленный левый поворот. Вторая передача. Trail Braking!

Т12. Быстрый поворот. Частенько у меня переключение на 4-ю передачу происходит прямо в апексе.

Т13. Это – среднескоростной поворот: третья передача и газ сразу после точки входа (естественно, не сразу полный газ!).

Т14. Это – медленный поворот! Он проезжается на 3-й или 2-й передаче (в зависимости от главной пары) абсолютно классически: Trail Braking и поздний апекс. Очень часто его пытаются ехать как среднескоростной с центральным апексом. Это ошибочный выбор для спорткара Legends 600!

Вот и все.

Т14 выводит нас на старт-финишную прямую, под отсечку, после которой мы уходим на следующий круг – с надеждой, что он будет лучше предыдущего…

Давайте подведем коротенький итог.

Прежде всего, тут не сказано абсолютно ничего нового – этой информации сто лет в обед! Она разбросана по всему тематическому интернету. Вся проблема в том, что в большинстве случаев мы (конечно же, не все и не всегда) даже не пытаемся ее использовать – практически, на треке.

Подлетая к повороту (абсолютно не важно, на какой разновидности гоночного автомобиля), мы лупим по тормозам (или, наоборот, «гладим» педаль тормоза), с остервенением дёргаем изо всех сил рулем. Наконец, с трудом выловив автомобиль, «шлепаем» на выходе из виража по педали газа. Мы в поте лица своего совершаем кучу лишних и грубых движений, справедливо полагая, что делаем все возможное, чтобы не убраться с трека.

А все это есть лишь следствие нашего дискомфорта, наших страхов и сугубой спешки, связанной с неправильным пониманием природы скорости.

Скажите, пожалуйста, разве так можно построить Колесо Жизни?

Часть 2. Начальная геометрия подвески

В рамках данной области изучения, чем больше возможных вариаций, тем более загадочной может стать эта область. Поскольку возможности вариаций, заложенные в геометрии подвески гоночного автомобиля, практически бесконечны, из этого следует, что возникающие в результате загадочность и путаница также должны приближаться к бесконечности – и так оно и есть. Кэрролл Смит был вовсе не уверен, что нам удастся в какой-либо степени уменьшить путаницу, но мы хотя бы попытаемся!

Геометрия любой системы подвески колеса определяет линейные и угловые траектории, по которым будут двигаться колесо и шина при переходе из своего статического состояния, – либо из-за воздействия неровностей дороги на неподрессоренную массу, либо из-за перемещения подрессоренной массы в ответ на трансформацию веса, вызванную ускорениями в различных плоскостях. Форма этих траекторий движения колес будет зависеть от относительной длины и наклона частей подвески, в то время как величина деформаций будет зависеть от абсолютной длины частей, задействованных масс, величины трансформации веса, а также от настроек и расположения пружин подвески и стабилизаторов поперечной устойчивости. В этой главе мы рассмотрим как форму, так и амплитуду траекторий движения колес, но только с геометрической точки зрения. Пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости мы оставим для отдельной главы.

Проектирование геометрии подвески состоит в том, чтобы сначала выбрать тип используемой подвески, а затем выбрать расположение точек поворота, абсолютную и относительную длины частей и углов наклона, а также размеры колесной базы и колеи, что приведет к наиболее приемлемому сочетанию расположения центров крена и траекторий движения колес в соответствии с условиями эксплуатации. Это также включает в себя абсолютную уверенность в том, что все задействованные компоненты и точки их крепления обладают достаточной жесткостью и прочностью, чтобы свести к минимуму возможные дефекты и избежать катастрофы.

Исторический экскурс

Ранние гоночные автомобили конструировались с неразрезными осями. Удивительно, но за некоторыми заметными, но не очень удачными исключениями, такая ситуация сохранялась до конца 1920-х – начала 1930-х годов. Очень рано стало очевидно, что неразрезная ось имеет врожденные недостатки, которые накладывают весьма серьезные ограничения на эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным из них был тот простой факт, что при наличии пары колес, соединенных одной осью, любая сила, которая действует на одно колесо, обязательно действует и на другое. Это совсем плохо, особенно если дорожное покрытие далеко не идеально. Неразрезная ось, кроме того, очень тяжелая (полностью неподрессоренная) и требует много места, если мы хотим обеспечить разумный вертикальный ход колес. А также вызывает большие точечные нагрузки на шасси и имеет высокий центр крена – вот почему ранние гоночные автомобили не кренились так сильно. Несмотря на то что неразрезной мост конструктивно прост, легко монтируется и выдерживает незначительный наклон, – его трудно уберечь от перекоса при наезде одним колесом на поребрик, например, или при крене подрессоренной массы. С точки зрения передних – рулевых – колес, неразрезной мост вынуждал мельчить детали системы, что приводило к повышенному износу, гироскопической прецессии колес и многим другим проблемам, которые практически исчезли из нашего словаря.

Поскольку проблемы, связанные с неразрезной осью, более заметны в передней части автомобиля, следующим шагом стала независимая передняя подвеска с продольными рычагами. Она была дешевой, простой и, главное, независимой – перемещения одного колеса не передавались на другое. Такая схема подвески поддерживала постоянный угол развала колес при вертикальном перемещении и сохраняла неизменной колею. Но были и серьезные недостатки: развал колес оставался равен крену шасси (в неправильном направлении), а удельные нагрузки в зонах шкворней и в шарнирных соединениях были очень высоки, что вело к преждевременному износу шарниров и деформации соединений, если они не были монументально прочными. Также трудно было избежать деформации в вертикальной плоскости – опять же, за исключением использования массивных компонентов. Однако ничего и никого реально не смущало ровно до того момента, пока на сцене не появилась широкопрофильная шина. В этот момент даже Porsche, который десятилетиями придерживался подвески на продольных рычагах, в спешке избавился от нее.

Что касается кормы, то, когда инженеры исчерпали возможности совершенствования неразрезной оси, – а у них действительно было несколько очень хитроумных систем ее размещения, – первым шагом стала подвеска De Dion, которая была удивительно хороша! На практике составляющие зависимой подвески имеют огромнейший вес, что напрямую влияет на утяжеление неподрессоренного веса, который не позволяет испытывать комфорт во время езды. Созданная в те времена, подвеска De Dion помогала убрать дополнительный неподрессоренный вес и переместить его на кузов транспортного средства. Устройство, позволяющее крутиться колёсам, соединили с кузовом, редуктор, в свою очередь, функционировал посредством пары полуосей и шарниров. Внедрённая De Dion подвеска помогла сохранить зависимость колёсной базы и одновременно минимизировала неподрессоренный вес. В дополнение к подвешиванию главной передачи на подрессоренной массе, это позволило подвесить на ней же и тормоза, и установленную сзади коробку передач. Из-за особенностей «качающейся» оси De Dion продержался на рынке вплоть до конца 1970-х годов.

Поворотная ось стала первым серьезным шагом в конструировании независимой задней подвески. Она появилась вместе с автомобилем Auto Union Grand Prix, разработанным доктором Порше в середине 1930-х годов. За всю историю было только три человека, которые могли управлять этими устрашающими машинами: Бернд Роземайер, Тацио Нуволари и Ханс Штук. Их неустойчивость и устрашающее виляние хвостом на четверть века отпугнули гонщиков от независимой задней подвески и среднемоторных гоночных автомобилей. На самом деле они, возможно, были самыми совершенными спорткарами, которые когда-либо видели свет: это были первые автомобили со среднемоторной компоновкой; у них были первые дифференциалы повышенного трения; топливные баки были в центре масс. Они отличалась множеством других инноваций, все из которых работали, – за исключением поворотной оси. Оглядываясь назад, с точки зрения почти столетнего опыта, накопленного человечеством, – весьма вероятно, что "вывешивание" поворотной оси и изменение развала были единственными серьезными проблемами, с которыми столкнулся Auto Union. Как бы то ни было, поворотная ось получила новую жизнь, когда Уленхаут из Mercedes разработал конструкцию с низкой осью поворота для послевоенных Гран-при. Однако даже упертые в идею инженеры Porsche отказались от нее в конце 1960-х годов.

Подвеска на поперечных рычагах начала победоносное шествие с передней части автомобиля – и была довольно примитивной. Поперечные рычаги были узкими, равными по длине, параллельными друг другу и земле на уровне дорожного просвета, а также очень короткими. Они должны были быть короткими, чтобы добиться хоть какой-то жесткости при их тонких размерах – даже несмотря на то, что они были кованными. Ранние системы оставляли желать много лучшего с точки зрения геометрии. И отсутствие изменения развала при вертикальном перемещении колеса с лихвой компенсировалось резким развалом при крене (опять же в неправильном направлении) и устрашающим изменением колеи, вызванным короткими рычагами. Развитие было скачкообразным. Во всяком случае, оно продолжалось; с течением времени, нижний поперечный рычаг стал длиннее верхнего, что привело к отрицательному развалу при наезде на препятствие, при этом положительный развал загруженного или подвешенного колеса при крене был значительно уменьшен, и ситуация начала улучшаться. В конце 1950-х годов англичане во главе с господами Чепменом и Бродли (Чепмена обычно считают отцом современного гоночного автомобиля, но первая сложная четырехрычажная подвеска, которую засвидетельствовал Кэрролл Смит, была на оригинальном спортивном гоночном автомобиле Бродли – Lola объемом 1100 куб.см) взялись за дело серьезно, и началась нынешняя эра. Первый серьезный шаг был сделан, когда Джон и Чарльз Купер разместили двигатель между водителем и ведущим мостом с коробкой передач. Следующие шаги потребовали очень серьезных размышлений о расположении колес, изменении развала, распределении нагрузки и соотношении центров крена. Очень быстро появилась нынешняя повсеместная система разноразмерных и асимметричных трубчатых соединений – и поперечные рычаги зашагали широкой поступью! Примерно с 1962 года система стала практически универсальной и, – хотя у каждого сегодня есть свои представления о наиболее эффективных компромиссных настойках; и несмотря на то что разные типы трасс и шин требуют разной геометрии, – по сути, именно с тех пор система приобрела окончательную форму.

Разновидности подвески

Неразрезной мост

Цельная ось (цельный задний мост), вероятно, была изобретена ассирийцами. В настоящее время его можно найти только в задней части тех легковых автомобилей, дизайнеры которых по какой-либо причине решили не тратить деньги, необходимые для постройки независимой задней подвески. Это архаичное и сильно оклеветанное устройство. Оно прекрасно работает – по крайней мере, на автомобилях, предназначенных для движения по автострадам, – при очень низких затратах. Если вы участвуете в гонках на автомобиле с неразрезным мостом, у вас будет серьезный недостаток. НО: только тогда, когда у всех остальных его нет!

Поворотная ось

Поворотная ось – простой тип независимой подвески, разработанный и запатентованный Эдмундом Румплером в 1903 году. Это было революционное изобретение в автомобильной промышленности, позволяющее колесам независимо реагировать на неровности дорожного покрытия и позволяющее автомобилю прочно держаться на дороге.

Поворотная ось – это выкидыш! Ее не следовало изобретать; сегодня о ее использовании не подумал бы ни один автомобильный инженер, не говоря уже о конструкторе гоночных автомобилей. Она представляет интерес только для тех фанатиков, вовлеченных в Формулу Vee, где его использование является обязательным.

Отметим, что болиды Формула Vee основывались на культовом в те времена Volkswagen Beetle. В шестидесятых годах Формула Vee серьезно конкурировала с Формулой Форд, которая, в свою очередь, выпустила в свет львиную долю именитых пилотов (включая и Айртона Сенну). Формулу Vee же в свое время прошли и Эмерсон Фитипальди, и Ники Лауда, и Кеке Росберг. Как и у серии Legends 600, у Формулы Vee до сих пор есть много последователей.

По причинам, которые полностью ускользают от сознания, поворотная ось также присутствует на большинстве внедорожных гоночных автомобилей. К ее недостаткам относятся: очень высокий центр крена, экстремальное «домкратирование», устрашающее изменение развала и почти полное отсутствие регулировок. У поворотной оси нет никаких преимуществ, кроме наличия в готовом виде на свалке. Организаторы Formula Vee разработали свою собственную технологию, направленную на то, чтобы извлечь максимум пользы из очень плохой вещи, и на этом мы закончим ее обсуждение.

Подвеска De Dion

Ось De Dion, по сути, представляет собой балочную ось, расположенную таким образом, что главная передача является частью подрессоренной массы. Это ее единственное реальное преимущество перед неразрезным мостом. В настоящее время она не используется на гоночных автомобилях и не использовалась в течение двадцати лет. Смит чувствует себя в безопасности, предполагая, что она не вернется. Поэтому мы не будем это обсуждать.

Я лишь чуток поспорю со Смитом: Феррари использовали заднюю ось De Dion в 1975-м, и Лауда много чего на ней выиграл. Вообще, Кэрролл Смит иногда слишком категоричен.

Передняя подвеска с подвижной стойкой

Форма независимой передней подвески для легких автомобилей. Ось-заглушка и колесный узел прикреплены к вертикальной стойке (или шкворню), которая скользит вверх и вниз по втулке или втулкам, прикрепленным к шасси транспортного средства, обычно как часть поперечных выносных опор, иногда напоминающих традиционную балочную ось, хотя и жестко закрепленную на шасси. Движение рулевого управления обеспечивается за счет того, что эта же скользящая стойка может вращаться.

Если у вас есть Morgan, вы ничего не можете сделать для улучшения передней подвески, кроме установки амортизаторов Koni и постоянной замены опорных втулок. Если у вас нет Morgan, нет причин, по которым вам следует знать о существовании этой системы.

Передняя подвеска на продольных рычагах

Передняя подвеска на продольных рычагах состоит из минимального количества деталей – все они расположены таким образом, что для того, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки, должны быть по-настоящему массивными. Траектории движения колес просто отвратительные. Это подходящий компаньон для задней подвески с поворотной осью, и именно там его можно найти – на старых Porsche Formula Vee и некоторых авто для бездорожья. Без обсуждения.

Стойка Макферсон

Стойка Макферсона в настоящее время используется, с некоторыми вариациями, в передней части большинства небольших легковых автомобилей, а также большого количества спортивных автомобилей и автомобилей класса GT. Поэтому она очень распространена в гоночных автомобилях Touring и Grand Touring. Популярность обусловлена тем, что она очень дешева в производстве и обеспечивает удовлетворительный контроль развала… Но все же, увы, контроль развала иной раз не так уж хорош. Трудно обеспечить достаточную жесткость элементов подвески, чтобы избежать деформации, особенно при использовании гоночных шин; и практически невозможно спрятать стойку внутри широкого колеса, так что проблема с пилотажем вашего серийного болида станут чрезмерными, когда вы рискнете использовать широкие колеса. Если низкая лобовая площадь (лобовое сопротивление) является основным требованием, то необходимая высота стойки сама по себе исключает использование Макферсон.

Много лет назад Колин Чепмен – хитрый дьявол – применил принцип стойки Макферсона в задней части ранних гоночных автомобилей Lotus и к дорожному Lotus Elite. Это прекрасно сочеталось с шинами, доступными тогда, однако сегодня врядли подошло бы для гоночных автомобилях (учитывая, опять же, размеры современного слика).

Кэрролл Смит не видел причин, по которым, после замены мягких втулок и модификации стойки для снижения высоты дорожного просвета и регулировки развала, они не смогли бы работать нормально. Рем.комплекты позволяют опустить нос автомобиля, не уменьшая хода подвески, и в итоге вы получаете регулируемый развал, кастор и дорожный просвет.

Многорычажная подвеска

Любая система подвески автомобиля, которая позволяет каждому колесу на одной оси перемещаться вертикально независимо от других. Это главное отличие от неразрезного моста или системы осей De Dion, в которой колеса соединены. "Именно к этому привело нас восьмидесятилетнее развитие автоспорта." – подытоживает Смит. В течение последних пятнадцати лет сзади и намного дольше в передней части, практически каждый серьезный гоночный автомобиль использовал ту или иную форму многорычажной независимой подвески. Мы посвятим остальную часть главы этой системе.

Подвеска как система

Давайте посмотрим, чего мы хотим добиться от системы подвески. Прежде всего, мы должны обеспечить независимость всех четырех колес, чтобы, насколько это возможно, деформации были ограничены колесом и шиной, которые испытывают те или иные нагрузки. Мы в этом уверены, и в разумных пределах любая независимая система предоставит нам эту возможность. Во-вторых, хотя мы должны обеспечить достаточное вертикальное перемещение колес, чтобы они могли поглощать неровности дорожного покрытия и вертикальные ускорения подрессоренной массы, – мы хотим, чтобы во время движения колес не происходило изменения схождения – или, по крайней мере, бесконтрольного изменения схождения. В-третьих, мы не хотим податливости (излишней мягкости) системы подвески или ее крепления к подрессоренной массе. Это вопрос жесткости (скорее, чем прочности) соединений, шарниров, осей, опор ступиц и точек крепления. В той же мере это вопрос направления, в котором нагрузки трансформируются на шасси, а затем распределяются. Многорычажка превосходно подходит для достижения этой цели – в большей степени, чем любая другая система! Конечно, требуется внимание к деталям проектирования, и многие дизайнеры не обременены терпением, – однако сама система в этом ничуть не виновата. Все рычаги можно расположить таким образом, чтобы они работали на растяжение или сжатие (без изгибающих моментов). Сама жесткость рычага – это всего лишь вопрос расчета нагрузок на сжатие. Правильная итоговая трансформация веса по шасси потребует немного больше размышлений, но и это не так уж сложно.