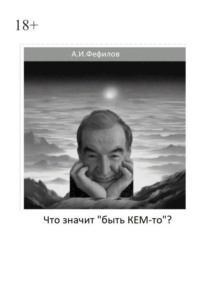

Полная версия

Так было. Воспоминания. Деревенские истории

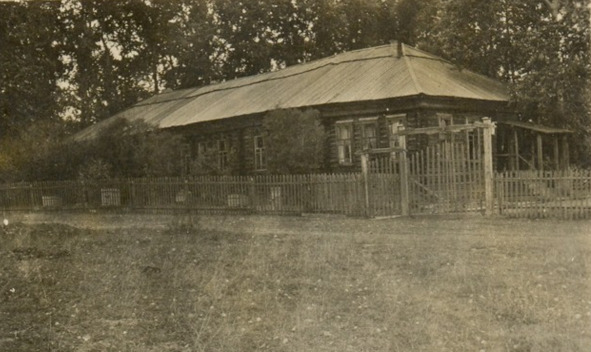

Несущие стены школы были построены из добротного дерева и кое-где очень ровно сглажены топором. Несмотря на возраст стены были плотные и не подгнивали. Прошло много лет, и, когда бывший председатель Васильевского сельсовета пустил школу на дрова, растащили её по бревнам с трудом, еще труднее оказалось пилить. Дерево для строительства нашими предками выбиралось с умом и, прежде чем превращалось в строительный материал, проходило специальную «отлёжку» и сушку. Раньше люди знали, как и из чего строить.

Я изучил каждый школьный уголок. Лазил на чердак, видел, как были сложены печи, связаны друг с другом стены, как крепились деревянные колонны на террасе. В конце концов я не просто учился в этой школе, я в ней жил.

Немного истории. Как я уже писал, здание Осипинской школы – это дом, в котором жил когда-то священнослужитель со своей семьей. Нет сомнений, что этот человек был умным и любил природу.

Вокруг основателя прицерковного поместья велось много разговоров, но никто не знал точных достоверных сведений. Знали, что поп посадил сад. Садом называли деревья, посаженные по периметру к фасаду школы. Рассказывали также, что когда-то в Осипинцы приезжала поповская дочь, чтобы повидать в последний раз родные места. Она была очень пожилая. Поповская дочь отыскала место захоронения своей матери. Могила находилась в метрах пятнадцати от школы, напротив. Она была полузавалена кирпичным ломом, оставшимся на месте снесенной церкви. Это место мне показывали. Первоначально там можно было ещё видеть какие-то очертания могилы, но потом все заросло. За могилой никто не ухаживал. Говорили, что на поверхность у места захоронения постоянно «всплывали» старинные серебряные монеты. На территории школы было еще одно захоронение. Это могила «попёнка». Она так и называлась и находилась прямо напротив окон одного класса, в котором учительствовала моя мама. О могиле между двумя толстыми тополями напоминал небольшой бугорок на поверхности земли, креста не было. Маленьким мальчиком я играл на могиле «в машинки». Когда стал постарше, я избегал это место. Оно наводило на меня уныние и мысли о бренности человеческого существования.

Иконы и атеисты

По периметру бывшей церкви также росли деревья, в основном пышные липы, а со стороны леса – два кедра. Развалы бывшей церкви и кирпичная крошка лежали годами и не убирались. Летом стволы липы постоянно были облеплены какими-то красными букашками, которые грелись на солнце и размножались с невероятной быстротой.

В некоторых местах груды битого кирпича, проросшие мелким кустарником, были очень высокие. Между ними проступали очертания бывших подземных помещений. Место напоминало картинки из фильма «На графских развалинах». У меня сложилось впечатление, что под этими завалами скрыты подвалы, отделанные кирпичами. Конечно, это детские фантазии. Но до сих пор мне периодически снятся сны, в которых я вхожу в церковный подвал, открываю массивную дверь, обитую полосками ржавого железа, и передо мной в свете множества свечей открываются несметные богатства – сверкающие золотые изделия, бриллиантовые украшения. А по бокам этого выбеленного подвала стоят иконы в рост человека, и лики святых смотрят на меня осуждающе.

Когда ломали церковь, вполне вероятно, что мелкие иконы разнес по домам народ. Большие иконы были перевезены в Васильевскую церковь, крест которой виден во всей округе в радиусе семи верст из любой точки когда-то заселенной людьми местности.

Одна огромная икона лежала на чердаке школы. Ею было прикрыто отверстие от недействующей русской печи, которая стояла в «пустом классе». Икону с изображением святого, возможно, Николая Чудотворца, дядя Ваня использовал в хозяйстве – уложил её вместо дощатого пола в поросячьем хлеву. Поросята постоянно скользили по ней и падали, добираясь до заветного корыта. Через несколько лет икона сгнила окончательно в навозной жиже. Не хотелось обсуждать этот поступок Ивана Екимовича, человека мною безмерно уважаемого. Но, как говорят, время тогда было такое, безбожное. Атеистические жители школы не придали этому деянию особого значения. К тому же учителям запрещалось иметь какие-либо иконы в школьном помещении под угрозой строгого выговора, вплоть до отстранения от педагогической деятельности. Набожная «техничка» прятала свои иконки, когда в школу наезжало районное начальство с проверкой.

Прошло время и все постаревшие атеисты, пережившие перестройку и видение молящегося перед иконой первого президента России, снова обратились к богу. В том числе и моя мать, которая прежде была убежденной коммунисткой. Переход от атеизма к теизму осуществился незаметно и безболезненно. Они же все были тайно или официально крещенные в глубоком детстве и когда на небе гремел гром, накладывали на себя крест, не стесняясь окружающих.

Дядя Ваня, атеист, умер нелепой смертью. Напившись до потери сознания в очередной свой запой и выгнав на улицу свою супругу из только что построенного красивого бревенчатого дома, он закурил папиросу и заснул. Окурок попал на полушубок, в котором он спал. Полушубок начал тлеть, источая ядовитый дым. В этом дыму дядя Ваня и задохнулся. Потом выяснилось, что он пытался найти выход, но не смог, дополз до дивана, лег и умер. Его бездыханного обнаружила утром вернувшаяся домой жена. Дом был настолько герметичен, что пламя распространялось медленно. Прогорел лишь пол. Прибежавший на крики А.И. мой отец успел потушить начавшийся пожар. Иван Екимович умер, не дожив и до пятидесяти лет. Он прошел всю войну, несколько раз его водили на расстрел нквдэшники, добиваясь от него каких-то показаний на военных начальников, но он остался живым. И.Е. не смог одолеть своего главного врага – алкоголь. На «почве пьянки» в послевоенные годы вымерла в разное время почти вся мужская часть населения. Это были бывшие фронтовики.

Житиé моé школьное

В деревне взрослые называли меня не иначе как «сын учительницы». Это было как приговор. Я должен был быть образцом для подражания – честен, справедлив, умен и трудолюбив. Последнее тяготило меня нещадно. Я уже начал догадываться, что слово «работа» произошло от слова «рабство», а «труд» – от слова «трудно».

В доме до темноты старались управиться по хозяйству. Электричества не было. Оно стало появляться значительно позднее только в центрах деревенской цивилизации (в Логове, Васильевске, Красногорье) в виде местных дизельных электростанций и включалось на несколько часов по вечерам.

Моими постоянными обязанностями были работы по уборке снега. Это называлось «грести снег». Нужно было прогребать подходы к крыльцу, сгребать снег с террасы, а потом подметать. Кроме того, необходимо было успеть до вечера напилить и наколоть дров. Особенно было трудно пилить одному. Нужно было уложить бревно в «козару» (козлы, специальное приспособление для пилки дров), сделать запилы. Бревна были не высушенные и промерзшие, иногда неподъёмные, приходилось пилить на земле. «Развод» на пиле практически отсутствовал и пилу зажимало – она намертво застревала в бревне. Колоть дрова удобно было в морозную погоду. Колоть колуном тяжело, от ударов отбивало руки. Нужна была особая сноровка. Колка дров топором тоже имела свою специфику. Топор часто «засежал» в тюльке и для продолжения действа необходимо было использовать тяжелую березовую колотушку. Махать колотушкой – значит, укреплять мускулатуру рук и плеч. Так говорили взрослые. Это была основная мотивация. Я хотел стать Гераклом. Дров требовалось много. Поповский дом был с высокими потолками, огромными окнами и быстро охлаждался. Русскую печь топили утром «на день». Подтопок («плиту») – вечером «на ночь». На плитке готовили ужин, обычно жарили картофель, отваривали макароны, варили лапшу.

Хлеб пекли свой в большой печи на целую неделю. Позднее отец стал приносить заводской хлеб. Его пекли на хлебозаводе в Васильевске. Через несколько лет на месте разрушенного хлебозавода мать, будучи директором Васильевской десятилетки, «повелела» построить школьный дом, в котором родители жили до конца своей жизни.

Кроме колки дров, я каждый день был обязан «носить воду». Воду доставал из колодца, носил в ведрах на руках или на коромысле. На коромысле таскать было легче, но надо было держать равновесие, чтобы не расплескать. «Вилять бедрами» я не научился и носил по два ведра в руках, представляя, как растут и наливаются силой мои мышцы. Колодец находился в метрах пятнадцати от крыльца дома. Зимой колодец заледеневал до такой степени, что в него едва пролазило ведро. Вокруг было скользко. Глубина колодца составляла 19 метров. Колодец все лето копал некто товарищ П. Так как оплата производилась с реального метража, а за один метр выкопанного колодца ему определили маленькую сумму, он нашел для копки такое место, которое позволило ему заработать больше, чем планировали заказчики. Это был самый глубокий колодец в деревне. Я убедился воочию, что копать колодец – это каторжная работа. Когда копщика П. опускали на цепях и верёвках в глубину он выдерживал там всего несколько минут. На поверхность поднимали не более двух ведер земли, а потом вытаскивали и его самого. Он задыхался – не хватало кислороду. Я, движимый детским любопытством, как-то спросил его: «А, Вы там не боитесь?». Он улыбнулся и ответил: «Боюсь…, боюсь пёрнуть».

Особенно много требовалось воды, когда по субботам топили баню. Если была наша очередь носить в баню воду, то обычно это делал я. Расстояние до бани – 50—60 метров. Тропинку к бане часто заметало снегом. Нужно было шагать по твердыне. Но вода все равно расплескивалась. Водой заполнялся котел, бачки, ванны и все пустые ведра. Баня была «по чёрному». В потолке отверстие. Его после топки затыкали паклей или ветошью. А так дым выходил через отверстие в потолке и трубу. Котел был встроен в «каменку», сложенную из специальных камней, которые держали жар и не были «кислыми», т.е. не выпускали кислый запах при нагревании. Каменку перекладывали где-то один раз в два или три года. Все стены в бане и потолок были покрыты сажей. Когда баня топилась в неё невозможно было войти, там стоял чад. Сама же топка находилась внутри, а не в предбаннике. Это чудо строительного искусства мне не нравилось. В баню я уходил не очень чистым, но человеком, а из бани часто возвращался «чертом». Приходилось переодеваться дома из чистого белья, выданного мне до бани в чистое белье, выданное мне после бани. У деревенских жителей бани были намного удобнее, чем эта учительская баня. Когда отец построил новую баню, меня уже в Осипинцах не было. Я мылся в казенных, городских банях.

«Первый пар» в бане предназначался для мужиков. Это русская традиция. Головы мыли вначале, а потом уже другие части тела. Мужики, заваривали в тазах березовые веники. Почему-то это делалось незадолго до парения. Залезали на полок и начиналась самоэкзекуция с поохиванием и поахиванием. Насколько помню, отец не любил долго париться, а когда постарел то и вовсе не выносил жар. Дядя Ваня париться любил и парился в несколько «присестов». Для мытья тела использовалось не более трех тазиков, чтобы не оставлять баб без воды. Нижнее белье одевали в бане, а телогрейки и валенки в предбаннике, иногда в кромешной темноте. В редких случаях там стоял фонарь. Мылись при свете от фитиля «керосинки» без стекла (без стеклянной лампы).

В жилых помещениях использовались настольные керосиновые лампы с круглым отражателем. Подвесные лампы назывались линейными (линейность на самом деле определяется шириной фитиля). Подпотолочные лампы зажигали только по праздникам и особым случаям, например в Новый год. Потолки в комнатах были оклеены газетами («Правда» и «Учительская газета»), стены – обоями, поэтому палить долго линейные лампы под потолком было опасно. Когда я ложился спать, я видел на потолке лица членов ЦК КПСС, строго смотревших на меня. Под их взглядами и бликами от керосиновой лампы, огромной тенью от материнской головы, склоненной над школьными тетрадями, я мирно засыпал, чувствуя двойную защищенность.

Лампы заправлялись керосином обычно по вечерам, хотя делать это нужно было засветло. Бутыли с керосином хранились в плетеных корзинах в «подполье». Светить спичками можно было только на расстоянии. Керосин заливался в горловину лампы через «лейку» (воронку). При неосторожном обращении со спичками все могло взорваться. Такие случаи были. В Гаинцах один мальчик получил тяжелейшие ожоги при возгорании керосина. Ему даже делали пластическую операцию. Как он потом рассказывал сам – «пересаживали кожу с жопы на лицо».

Фитиль в лампе необходимо было обрезать, чтобы не было гари. Самое противное занятие, которым мне приходилось принудительно заниматься, это чистить ламповое стекло. Лампа имела очень витиеватые формы. Чистить приходилось тряпкой, но чаще простой бумагой. Бумага выдиралась из старых, исписанных тетрадей. Потом её нужно было размять, засунуть внутрь лампы и крутить, чтобы очистить копоть со стенок и отполировать до блеска потускневшие места. Рука в лампу не пролазила, длины пальцев не хватало. Я использовал отколотые от полена палочки. Стекла от лампы были дефицитом. Не дай бог уронить или расколоть стекло. Мать проверяла, как тщательно я вычистил, не осталось ли на стекле разводов. Таковые имели место, когда бумага не была тщательно размята.

Кстати, разминать бумагу мы были научены. В туалете использовалась такая же тетрадная бумага. Окончание кишечника требовало более внимательного отношения к нему. Обычно для этого дела я тихонько изымал «промокашки» из школьных тетрадей. Их у нас было много, хоть пруд пруди. Промокашки были изготовлены из очень мягкой, нежной бумаги. Применяли их для тщательного промокания свежих чернильных записей в тетради, чтобы листочки не пачкали друг друга. Многие деревенские школьники использовали промокашки, чтобы не пачкать исподнее белье.

Убранство комнаты, в которой мы жили, было очень скромным. У окна стоял стол с двумя стульями по бокам и двумя табуретками по середине. В углу комнаты стояла кадка с огромным фикусом, который я периодически «орашал», когда зимой не хотелось ходить на улицу по малой нужде.

Вдоль дощатой стены стояла родительская койка. Моя койка стояла вдоль фанерной стены, отделявшей нашу комнату от общей кухни. Кровати, или койки, как мы их называли, были железные и сетчатые. На них хорошо было прыгать, но спать было не очень удобно.

Рядом с большой печью стояла маленькая буржуйка, с железными дымоходными трубами. Её затапливали только в лютые морозы. Но в помещении зимой всегда не доставало тепла. Иногда приходилось сидеть в верхней одежде, а валенки домашние никогда и не снимались, пол был холодный. На буржуйке я пек картошку, нарезав ее круглыми ломтиками и разложив на раскаленной железной поверхности. Железо буржуйки раскалялось до красноты, и моя картошка часто подгорала. Было не столько вкусно, сколько романтично.

Конёк

Обычных коньков у деревенских детей было немного. Даже, если они и были у кого-то, их не использовали, потому что крепить их к сапогам или валенкам было сложно – они «свихивались» постоянно. Кроме того, кататься на них было негде. Лед на пруду замерзал, и его очень быстро заметало снегом. Ледовая гладь редко сохранялась дня на два. По тонкому льду бегать на таких коньках было небезопасно. По прудовому льду катались без коньков в кирзовых сапогах.

Чаще катались на санках с горки возле конного двора по первому тонкому снегу. Зимой на санках можно было кататься только по укатанным санным дорогам.

Дядя Ваня смастерил мне однажды «конёк», на котором я катался по заледенелой или заснеженной «терраске». Конёк был сколочен из широкой доски и двух раздвоенных досок с ручками. Это сооружение напоминало отпиленный конец деревенской лавки, перевернутой ножками вверх. Подошва конька заливалась слоем воды вперемешку с конским калом. Примерзший к доске толстый слой льда был мягким, не скалывался и не отлетал при небольших ударах о поверхность, по которой скользил конёк. Одна нога ставилась на приступ, другой ногой нужно было отталкиваться.

На «терраске» во время катания грохот стоял невероятный. Скорость была приличной, захватывало дух. К сожалению, места для разгона было недостаточно и однажды я врезался в окно техничкиной коморки. Меня наказали и запретили кататься на террасе. Достойной поверхности для катания на коньке больше не было. Тротуары уже были занесены снегом. Я перешел на санки и лыжи. На них я катался всю зиму. Особенно на лыжах. Мы с ребятами сооружали трамплины по полтора метра высотой. С учетом рельефа горы это были высокие трамплины. Мы пролетали по воздуху метров по шесть, а то и больше. Это вам ни какой-нибудь громыхающий конёк.

Ручьи

Любимым моим занятием весной, когда все таяло и текли бурные ручьи, было «пускание корабликов». Кораблики, или лодочки, изготовлялись из простой бумаги, щепок и деревянных чурок. Талая вода текла по придорожным рвам свеху, с полей прямо в реку Уть. Рвы были еще прикрыты снегом. Я запускал кораблики на открытом пространстве по одному, они скрывались под снежной крышей. Я бежал вниз к реке и ждал, когда они выплывут из-под снега. Ждать иногда приходилось долго, так как кораблик застревал где-нибудь во рву или его прибивало к какому-нибудь снежному затору. Снег весной был тяжелый и какой-то крупнозернистый и часто забивал проходы для протока воды. Когда кораблик пробивался сквозь заснеженное подземелье и всплывал наверх, это вызывало неописуемую радость.

С друзьями мы часто устраивали соревнования кораблей. Победителем был тот, чей корабль первым выплывал из-под заснеженного рва. Лучшими кораблями, как я потом понял, были не мои резные лодочки, выточенные из дерева, а простые чурки округлой формы. Их выносило потоком воды на поверхность гораздо быстрее. Так впервые я узнал, что побеждает не красота и ум, а простота и изворотливость.

Камень

Я любил путешествовать по окрестностям деревни и по перелескам в надежде найти что-нибудь необычное или увидеть каких-нибудь зверей. Во мне жил охотник, и я делал боевые луки. Наконечники стрел изготовлял из жести от пустых консервных банок. Я мечтал подстрелить из лука зайца. Но косые, по-видимому, чувствуя мое приближение разбегались заблаговременно. В редких случаях мне удавалось увидеть убегающего зайца, но моя стрела до него не долетала.

Однажды во время очередной вылазки на природу, я увидел в логу (овраге) неизвестно откуда взявшийся камень. Раньше его там точно не было. От дороги до камня было далеко, обронить его никто не мог. А накануне мне рассказали деревенские ребята, что ночью «горело» небо, были какие-то яркие всполохи. Я возомнил себе, что перед мной лежит небесный метеорит и решил его унести домой для дальнейшего исследования. Ноша оказалась довольно тяжелой, килограммов 12. Тащить камень на плечах и перед собой было очень неудобно, но я стойко преодолевал трудности. Прошел с камнем вдоль всей верхней деревни. Любопытные старухи выглядывали и сквозь стекла пытались определить, что я несет сын учительницы.

Драгоценную находку я с трудом дотащил до дома, «изопрев от пота». Я показал находку всем школьным жителям, доказывая, что я нашел метеорит. А.И. и дядя Ваня со мной не согласились – сказали, что это простой булыжник. Если человек не верит, доказывать ему бесполезно. Я спрятал свою находку под террасой. Терраса осéла, но мне туда можно было еще пролезть. Я часто ползком забирался под терраску, как лиса в нору. Я прятал там все драгоценные игрушки – детали от трактора, подшипники, гайки, разные железки и красивые камни.

Под террасу могли залазить также куры, они там тайно откладывали яйца в надежде выпарить потомство. Меня периодически заставляли «зарить» куриные гнезда, чтобы куры не садились парить. Я набирал яйца в фуражку и выползал из-под террасы совершенно испачканным. За это меня не наказывали, так как я совершал благородный поступок, полезный во всех отношениях для хозяйства. Дуры-куры все же удосуживались найти в ограде такие места, куда я не мог пролезть и садились на яйца. Таких горячих (температурных) кур извлекали взрослые, окунали их в бочку с холодной водой, чтобы поостыли и выбросили из своей куриной головы всякие мысли о продолжении потомства. Тем более, что яйца, на которые они садились парить, были «болтушные» (бесплодные). Дело в том, что петуха в школе не держали, так как он мог поклевать учеников, и куры неслись без участия петуха. Я не мог понять, почему куры несут яйца без петуха, а деревенские женщины рожают, не имея мужей.

Где-то там на месте бывшей террасы остался лежать навеки мой каменный метеорит. Сейчас он, возможно погрузился глубоко в почву. Небесный камень затянуло во влажную землю. Наука не смогла дать свое заключение еще по одному небесному объекту. А, жаль.

Занятия в школе и трудовое воспитание

Занятия в спаренных классах (1+3 и 2+4) требовали от учителей высокого искусства. Если, например, для второго класса нужно было объяснять новый материал, учительница давала письменную работу для учащихся четвертого класса. Потом учительница перебегала к другому столу, и проводила устное занятие уже с четырехклассниками, загрузив учащихся второго класса письменной работой. Нужно было постоянно держать в поле зрения учащихся обоих классов. Такой челночный метод имел свои преимущества и недостатки. Из преимуществ можно отметить то, что ученики приучались работать самостоятельно и много писали. Недостатков было больше. Во-первых, это отвлечение внимания – сидя в таком едином помещении, я, второклассник, все время слушал, о чем говорят, и что обсуждают в четвертом классе. Практически я усваивал учебный материал сразу двух классов. Особенно интересны были уроки литературы и русского языка. Выполнив задание, я сидел и подсказывал ответы четырехклассникам. Невольное усвоение материала за четвертый класс во втором классе приводило к тому, что, когда я начинал учиться в четвертом классе мне было неинтересно, я практически уже все знал. Это приводило к ослаблению внимания и утрате интереса к учебе. Во всяком случае у меня.

Конечно, самым интересным уроком для нас была физкультура. Она проводилась сразу с двумя классами и обычно «на вольном воздухе». Во всех видах упражнений всегда присутствовал соревновательный дух. Был бег наперегонки, были прыжки в высоту и длину, проводились эстафеты. Этот дух состязания наша учительница стимулировала и на занятиях по другим предметам. Вопрос о том, кто лучше всех и кто хуже всегда обсуждался открыто и гласно. Это приводило к крайнему честолюбию или полному подавлению личности. На переменах умственные и физические неудачники подвергались со стороны большинства успевающих учеников жестокой травле и унижению. Дети не знали пощады друг к другу и доводили своих жертв до слез.

Занятия по труду нам были также по душе. Мы что-то вырезали из бумаги, готовили разные самоделки, делали игрушки из материи и цветной (раскрашенной) бумаги на новогоднюю ёлку, вышивали крестиком и веревочкой на платках и полотенцах. Помню я вышил в подарок матери на 8 Марта двух котов с клубком пряжи между ними.

Мы мастерили скворечники для птиц. Конечно, сколачивать птичьи домики из досок умели не все. Особенно красивые скворечники делал дядя Ваня. Они были резные, с очень круглым и удобным летком, со скошенной крышей и «крылечком». Хотелось превратиться в маленького скворчонка и залезть в этот птичий дворец. Учащиеся делали скворечники попроще – брали трухлявую тюльку, опиливали её с двух сторон до нужных размеров; потом выдалбливали долотом или стамеской трухлявую сердцевину, отшлифовывали внутренность удаляя сучки и задоринки; вырубали четырехугольный лаз внутрь будущего скворечника; забивали верх и днище досками; опиливали доски по размерам дупла; прибивали небольшие палочки у лаза, и скворечник был готов. Его можно было прибивать на дереве или, закрепив к вертикальной жерди, крепить на углу дома, а также к столбам ворот ограды.

При создании скворечников, каждый из нас реализовал свои строительные задумки и секреты. Например, те, которые посообразительнее, вырубали лаз в скворечнике в самом начале работы, и только потом выдалбливали сердцевину. Это делалось для того, чтобы «дупло» не треснуло пополам, под ударами молотка по долоту. Некоторые выдалбливали сердцевину только сверху, а днище оставляли не вырубленным. К нему просто прибивали доску для «симметрии». Такой скворечник был намного тяжелее, но теплее и, возможно, удобнее для птиц. Другая хитрость – это верх дупла, спиленный под углом. Прибитая крышка служила дольше, так вода после дождя не задерживалась на ней и стекала вниз. Скворечник не намокал и быстро высыхал. Дядя Ваня на своих скворечниках вырезал специальные жолобки для стока воды. Все тонкости работы с деревом я усмотрел у дяди Вани. Не помню, чтобы он объяснял мне что-то обстоятельно. Я просто внимательно следил, как он все это делает – отмеряет, пилит, стругает, шлифует, сколачивает и др.