Полная версия

Предназначение человека. От Книги Бытия до «Происхождения видов»

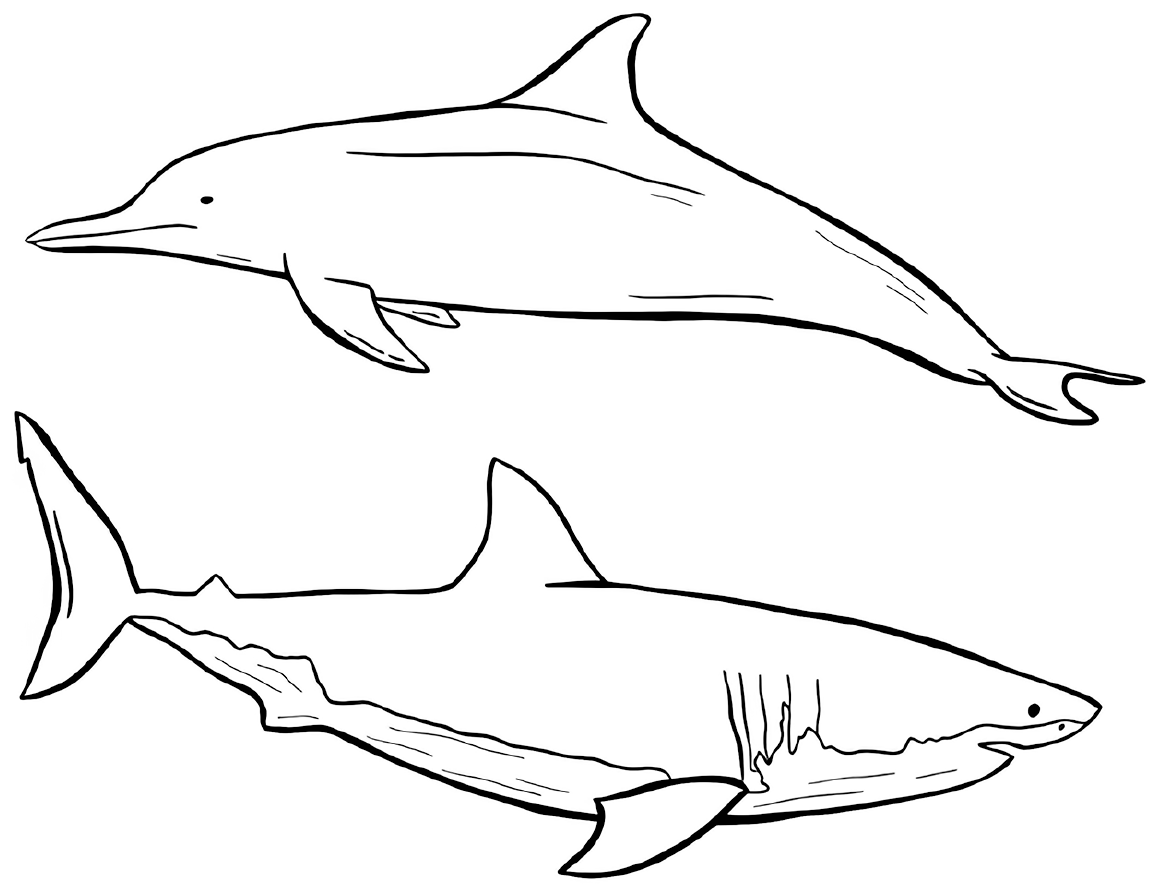

Рассмотрим также пример дельфина и акулы. Дельфин – млекопитающее с костным скелетом, а акула – рыба с хрящевым скелетом. Последний их общий предок ничем не напоминал их сегодняшний облик, и все же современные акулы и дельфины чрезвычайно похожи друг на друга (рис. 2.3). Хотя акулы никогда не выходили из воды, а предки дельфинов обитали на суше, каким-то образом и у тех, и у других независимо друг от друга сформировалось тело обтекаемой формы, а также спинные и грудные плавники, позволяющие быстро плавать. Для многих типов акул, как и для дельфинов, также характерны темно-серый цвет спины и светлое подбрюшье. Благодаря такой защитной окраске их труднее заметить и сверху, и снизу, что помогает им незаметно приближаться к добыче или скрываться от хищников[42].

Кроме того, некоторые животные обладают эхолокацией – способностью перемещаться в пространстве, ориентируясь на звук. Этот поразительный дар – еще один пример конвергентной эволюции, произошедшей у летучих мышей[43], зубатых китов, дельфинов[44], птиц[45] и даже у некоторых видов креветок[46]. Эти животные могут посылать звуковые сигналы и интерпретировать их паттерны по мере того, как звуковые волны отражаются от физических структур, свойственных местной окружающей среде. Некоторые животные так хорошо овладели этой способностью, что могут с их помощью обнаруживать такие маленькие объекты, как москит, и такие тонкие, как человеческий волос.

Рис. 2.3. Конвергентная эволюция у дельфинов и акул

Представьте, как появляется шелковая нить. Ее производят несколько видов насекомых, в том числе пауки, определенные типы мотыльков и муравьи-портные. Поразительно и само вещество, и процесс его возникновения. Например, паучий шелк изначально представляет собой жидкую тягучую смазку. За то время, пока смазка выходит из тела паука, ее белки должны быстро перестроиться и трансформироваться в шелк, причем время, которое занимает процесс, выверено до невозможности точно: если бы смазка трансформировалась прежде, чем покинуть тело, паучьи железы оказались бы забиты шелком. При этом, если бы она трансформировалась хоть на мгновение позже, вместо шелковой нити паук бы выплевывал жидкость[47]. И все же биологи утверждают, что различные формы этого удивительно тонкого процесса развились независимо по крайней мере у двадцати трех разных типов животных[48].

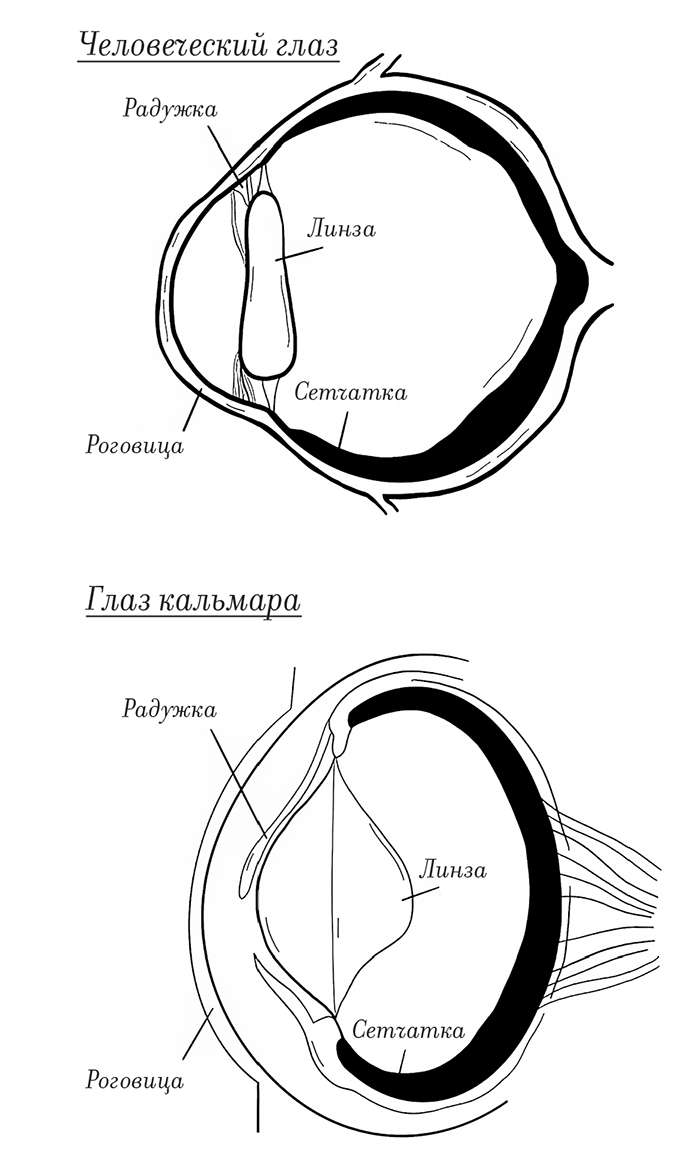

Возможно, самый удивительный и наиболее часто упоминаемый пример конвергентной эволюции – глаз камерного типа. Такой глаз – которым, среди прочих видов, обладаем и мы, – состоит из нескольких элементов: внешней прозрачной оболочки, способной отражать свет; линзы, способной к переменному фокусированию света; диафрагмы, диаметр которой подгоняется под уровень яркости, а также мышц, которые движутся в точной гармонии с мышцами другого глаза и мгновенно приспосабливаются к тонкой настройке гироскопа внутреннего уха. Ученые Пол Блум и Стивен Пинкер писали: «Чрезвычайно маловероятно, что материя может образовывать структуры, способные на то, на что способен глаз»[49]. И все же в результате эволюции глаз камерного типа развился у шести (если не больше) представителей различных видов, в том числе у группы морских животных, являющихся близкими родственниками дождевых червей[50]. У кальмара тоже есть камерный глаз, развившийся независимо и поразительно похожий на наш (рис. 2.4).

По утверждению ученых, последний общий предок людей и кальмаров жил приблизительно 500 миллионов лет назад. Именно тогда наши виды пошли разными путями, что, однако, не помешало глазам камерного типа развиться и у них, и у нас.

Конечно, есть и другие типы глаз. Фасеточные глаза также развились независимо у организмов, не связанных тесным родством; среди них – насекомые и один из видов креветок. В отличие от камерного, фасеточный глаз имеет множество линз, каждая из которых развивается почти поверх предыдущей. С эволюционной точки зрения фасеточным глазам сформироваться в какой-то мере легче, чем глазам камерного типа, и все же их строение остается невероятно сложным[51].

Рис. 2.4. Конвергентные формы глаз у людей и кальмаров

В целом, согласно оценкам экспертов, в той или иной форме глаза независимо развились по крайней мере у сорока различных видов[52]. Каким-то образом они развиваются у сложных видов, живущих там, где есть свет. Вот что сказал об этом Ричард Докинз: «По-видимому, жизнь, по крайней мере в известном нам виде, до неприличия желает иметь глаза… Если она есть на других планетах нашей Вселенной, можно ручаться, что глаза появятся и там, и работать они будут по тем же оптическим принципам, что и здесь, на Земле. Существует не так много способов создать глаз, и вполне возможно, что жизнь в известном нам виде знает их все»[53].

Конвергенцию можно наблюдать и на гораздо меньших уровнях. Существует множество примеров конвергентной эволюции, происходящей внутри клетки. Например, ее можно наблюдать в фотосинтезе – необычайном процессе, в ходе которого растения поглощают солнечную энергию и запасают ее в форме сахара. Сегодня ученые утверждают, что определенный тип фотосинтеза (C4-фотосинтез) развился независимо по меньшей мере у шестидесяти различных видов наземных растений[54].

Конвергенция: правило, а не исключениеБиологи все отчетливей понимают, что конвергентная эволюция – это правило, а не исключение[55][56]. Саймон Конвей Моррис, палеобиолог из Кембриджа, отмечает: «Конвергенция повсеместна. Я не могу представить ничего, что эволюционировало бы лишь раз – помимо очень, очень редких исключений»[57]. Похожим образом выражается и Ричард Докинз: «Необычайно сложно представить что-либо, эволюционировавшее лишь однажды». Докинз сделал на этой мысли особый акцент, попросив своего коллегу Джорджа Макгэвина назвать несколько эволюционных адаптаций, произошедших однократно, и Макгэвин смог перечислить не так уж много[58].

Мы обнаруживаем все больше примеров конвергенции и постепенно понимаем, что эволюция – не случайный процесс. «Видимые результаты естественного отбора и других формообразующих процессов, – пишет Конни Барлоу, – ни в коем случае не следует воспринимать как случайный карнавал форм и функций»[59]. Исследуя повторение одних и тех же скелетных форм у представителей разных видов, биологи Роджер Томас и Вольф-Эрнст Райф приходят к выводу: «Хотя случайность играет исключительную роль в направлении течения эволюции, на ее исход она влияет в куда меньшей степени»[60].

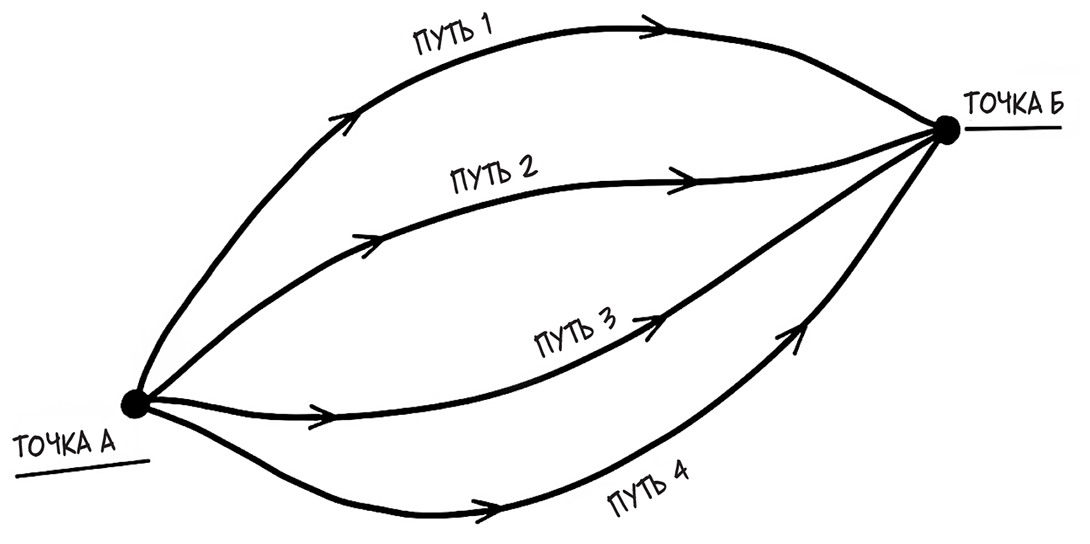

Обратим внимание на рис. 2.5. Предположим, нам нужно добраться из точки А в точку Б. Для этого есть четыре возможных пути, и чтобы выбрать из них один, нужно бросить игральный кубик. Таким образом, наш путь определит случайность, но независимо от пути исход будет одним и тем же: мы придем в точку Б. Данный пример хорошо описывает новое представление об эволюции, к которому за последние несколько десятилетий привела нас конвергенция. Некоторые ученые даже говорят о «глубинных организационных принципах, лежащих в основе эволюции»[61], и признают, что даже если ее течение случайно, мы не можем сказать того же о ее результатах[62].

В чем же причина столь широкой распространенности конвергенции, особенно с учетом предположения, что в основе эволюционных изменений лежат генетические мутации? Весьма вероятно – и это бросает вызов традиционному научному мышлению, – что не все мутации были случайны[63]. Столь смелое допущение в одном из основополагающих утверждений дарвинизма не опровергает теорию эволюции. Даже Ричард Докинз, сегодня являющийся одним из самых ревностных защитников теории Дарвина, признает это: «Для естественного отбора нет необходимости в том, чтобы мутация непременно была случайной. Отбор продолжает делать свою работу независимо от того, направлена мутация или нет»[64].

Рис. 2.5. Четыре пути, сходящиеся в одной точке

Но давайте пока оставим в стороне возможность того, что Божественное участие направляло генетические мутации (посредством естественных законов и процессов), и согласимся с общепринятой наукой, предположив, что мутации были случайными. Если это действительно так, то почему конвергентная эволюция получила настолько широкое распространение? Хотя многое в данной области до сих остается неясным, можно предположить, что все дело в ограничениях, которые несет на себе эволюция. Существуют определенные законы и принципы, ограничивающие число возможных исходов, к которым она может привести. Поскольку естественный отбор проходит принужденно, количество вариантов исхода эволюции остается ограниченным. Следовательно, когда мы сталкиваемся с проблемами, которые ставит перед нами жизнь (как найти пищу, как передвигаться, как воспринимать окружающий мир, как сделать так, чтобы тебя не съели, и как воспроизвести себе подобных), эволюция неизменно предлагает одни и те же варианты решения.

Существует по меньшей мере две основные причины, ограничивающие количество направлений, в которых может двигаться эволюция. Во-первых, она не извлекает никакой пользы из умозрительных форм и структур – она «предпочитает» лишь те, которые дают ей какое-то преимущество. Во-вторых, многие ограничения, наложенные на эволюцию, связаны с законами физики и химии (например, геометрические и материальные аспекты, с которыми она сталкивается). Даже если какая-либо структура способна дать особи преимущество, строительные блоки, которыми располагает природа, просто не смогут сочетаться таким образом, чтобы ее создать[65].

Музей всех возможных животныхРичард Докинз описывает различные формы жизни, возникшие в результате эволюции, через метафору Музея всех возможных животных[66]. В нем все животные располагаются бок о бок, так что по мере нашего продвижения по одному из коридоров музея отдельно взятая структура разве что самую малость отличается от тех, что стоят рядом. Например, если пойти на восток, шеи животных будут становиться все длиннее, а если повернуться и пойти на запад – все короче. Представим, что мы решили двинуться в ином направлении: если идти на север, длина шеи остается прежней, но меняется нечто иное – скажем, удлиняются рога; если же мы развернемся и направимся на юг, рога, наоборот, будут становиться короче. Наконец, если мы воспользуемся лифтом и поднимемся на верхний этаж, рога и шея останутся прежними, но станут острее зубы. Путешествуя по такому музею, мы быстро понимаем, что каждый экспонат обладает намного бóльшим числом характеристик, чем длина шеи, длина рогов и острота зубов. По сути, в каждой форме есть тысячи деталей, способных незначительно меняться. Так мы приходим к отрезвляющему выводу, что пространства, ограниченного лишь тремя измерениями, никоим образом недостаточно, чтобы описать Музей всех возможных животных, и если мы хотим сделать это, нам понадобится пространство с десятками (или даже сотнями) тысяч измерений. Представить себе музей в таком виде уже невозможно (если вы, конечно, не математик и не физик). Нам также придется признать, что подобный музей должен быть неизмеримо велик. По сути, число находящихся в нем животных будет в разы превышать число атомов в нашей Вселенной.

Чтобы воспользоваться преимуществами этой картины, но сделать ее более легкой для понимания, представим Музей всех возможных раковин[67]. Раковины – это окаменевшие и затвердевшие наружные скелеты, дающие защиту и укрытие улиткам, моллюскам и другим подобным животным. Если мы немного все упростим и обратимся к работе биолога Дэвида Раупа[68], написанной в 1960-х годах, то сможем воссоздать подобный музей с учетом трех факторов развития раковин: размера, спирализации и удлинения[69]. Из всех теоретически возможных раковин в природе встречается лишь очень малая их часть. Но если в теории возможно существование настолько огромного количества форм, то почему в действительности их оказывается так мало? Возможно, дело в том, что естественный отбор в них не нуждается – или же законы природы просто не дают их создать.

Те же принципы проявят себя, если мы попадем в Музей всех возможных скелетов. Роджер Томас и Вольф-Эрнст Райф воспроизвели такой музей[70] и обнаружили, что, несмотря на теоретическую возможность существования множества костных систем, в природе мы сможем найти лишь несколько. Они также пришли к выводу, что формы и модели известных скелетов «в значительной степени ограничены геометрическими правилами, процессами роста и свойствами материалов». «При условии достаточного запаса времени и экстремально большого количества эволюционных экспериментов, – пишут они, – открытие организмов, обладающих “хорошей” структурой, то есть отличающихся жизнестойкостью и способных появиться на свет из доступных материалов, было бы неизбежным и в принципе предсказуемым»[71].

Теперь давайте вернемся к Музею всех возможных животных. Как мы уже отметили, в нем невероятно много экспонатов – так много, что наш разум не в состоянии представить их все. Но доля животных, существующих в действительности, представляет собой лишь крошечную часть от общего числа теоретически возможных и представленных в нашем музее. Почему? Дело в том, что ход эволюции направлялся в соответствии с высшими законами, принципами и сдерживающими факторами (хотя мы до сих пор очень смутно понимаем, как именно это происходило). Эти «пограничные условия», как могли бы назвать их физики и математики, руководят процессом мутаций и формируют биологический мир, частью которого мы являемся и в котором живем. С этой точки зрения эволюция определенно не кажется случайным процессом, и с этим не спорит даже Ричард Докинз. Он сам пишет, что «эволюция не является теорией случайности. Это теория случайных мутаций, а также неслучайного накапливающего процесса естественного отбора»[72].

Не так уж просто понять, как процесс может быть одновременно случайным и направленным. Некоторые свидетельства, обнаруженные на микроскопическом уровне, позволяют предположить, что эволюционными изменениями управляет случайность. но когда мы вновь возвращаемся на макроуровень, у нас возникает чувство, что сам процесс, воспринимаемый как целое, был направленным.

Возможно, будет полезно сравнить этот процесс с распространенной технологией производства, известной как литье под давлением. В технологическом плане все сводится к тому, что твердый материал (как правило, одна из разновидностей пластмассы) нагревается до тех пор, пока не расплавится; затем его переливают в полую литьевую форму с заранее определенной структурой и в конце, убрав форму, получают материал, принявший ее очертания. Подобным образом производятся самые разнообразные предметы: ручки зубных щеток, детали машин, пластиковые бутылки и игрушки вроде кирпичиков LEGO™(рис. 2.6).

Рис. 2.6. Литьевая форма и кирпичики LEGO

Если бы мы наблюдали процесс литья под давлением на микроскопическом уровне, то движение молекул действительно могло бы показаться случайным. Но, сделав от микроскопа шаг назад, мы бы увидели, что случайное движение молекул ограничено формой. Следовательно, с макроскопической точки зрения это определенно не случайный процесс. Генетические мутации, направляющие процесс, вблизи могут показаться случайными, но на самом деле ими руководят сдерживающие факторы – законы химии, биологии и физики (в данной аналогии – физические границы литьевой формы). Эти сдерживающие факторы направляют мутации и формируют биологический мир, частью которого являемся мы с вами. Глядя на эволюцию с высоты птичьего полета, мы понимаем, что она не была случайной.

Эволюция: немыслимая или неизбежная?Со времен Дарвина и серьезные ученые, и ревнители веры, скептически воспринимавшие эволюцию, пытались понять, как организмы, обладающие невероятно сложным устройством (подобным тому, что имеют люди, тигры или даже сравнительно простые бактерии), могли развиться вследствие простой генетической случайности. Физик Фред Хойл вспоминал: «Меня непрестанно терзала мысль, что число условий, при которых конструкция даже простого фермента могла оказаться неправильной, превышало число всех атомов во Вселенной. Спустя долгое время я до сих пор считаю, что даже целой Вселенной недостаточно, чтобы жизнь возникла в результате случайности, известной как слепые силы природы». Хойл, вовсе не входивший в ряды сторонников религии[73], пришел к следующему выводу: «Если интерпретировать факты исходя из здравого смысла, можно заключить, что сверхразум забавлялся с физикой, а также с химией и биологией, и что в природе нет слепых сил, о которых стоило бы говорить. Вычисления, основанные на голых фактах, кажутся мне столь исчерпывающими, что дальнейшую дискуссию по этому поводу я считаю излишней»[74].

Альберт Сент-Дьёрдьи, биохимик, получивший Нобелевскую премию, высказывал похожие мысли:

«Я никогда не мог в полной мере принять идею, что адаптация и гармоничное построение… сложных биологических систем, подразумевающие одновременные изменения в тысячах генов, возникли вследствие молекулярных случайностей… Вероятность того, что совместное изменение всех этих генов произошло в ходе случайных вариаций, практически равна нулю, даже если учесть, что изменения могли происходить на протяжении миллионов или миллиардов лет. Я всегда искал некий высший организационный принцип, ведущий живую систему к улучшению и адаптации»[75].

Думаю, что и Хойл, и Сент-Дьёрдьи оправданно сомневались в предположении, что эволюция случайна. Случайность действительно была частью процесса, но, по-видимому, ее роль была намного меньше, чем многие думали изначально.

В надежде помочь и ученым, и широкой публике понять, как природа создала сложную и упорядоченную биологическую жизнь, действуя случайно и постепенно, Ричард Докинз прибегает к аналогии. Представьте, что мы с вами находимся на невообразимо высоком пике так называемой горы Невероятности[76]. Одна из сторон горы представляет собой поразительно высокие отвесные скалы, глядя на которые сверху, мы видим, откуда начинался подъем. Могли ли мы взобраться по таким скалам? Сейчас нам кажется, что это нереально. Но Докинз говорит нам, что все зависит от перспективы. Если перевести взгляд на другую сторону нашей горы, мы увидим длинный и отлогий склон, позволяющий путешественнику медленно, методично, порой даже слишком короткими шажками, но все же подняться на гору. Впрочем, данная аналогия упускает из виду одну важную деталь – конвергентную эволюцию. Другими словами, даже по отлогой стороне горы мы поднимались неисчислимое количество раз, следуя одними и теми же путями. Пожалуй, гору Невероятности также можно назвать горой Неизбежности.

Теперь мы начинаем подозревать, что глубинные и высшие силы, направляющие организмы к независимому развитию сходных структур и функций, действительно существуют. Когда Дарвин впервые представил миру эволюционную теорию, эти сдерживающие факторы еще не были осознаны в полной мере. В отличие от физики и химии, биология не нуждается в принципах высшего порядка. Если бы вы попали на другую планету, физик, знающий ее массу и размер, мог бы предсказать точную траекторию брошенного вами мяча. С другой стороны, биолог – так было принято считать раньше – не может заранее ничего сказать о какой-либо предполагаемой внеземной форме жизни, и лишь недавно эта точка зрения была признана ошибочной. Более того, в биологии могут действовать высшие принципы и естественные законы, управляющие развитием жизненных форм, даже если мы не до конца их понимаем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Noah Adams, “Timeline: Remembering the Scopes Monkey Trial,” July 5, 2005, National Public Radio, https://www.npr.org/2005/07/05/4723956/ timeline-remembering-the-scopes-monkey-trial.

2

Noah Adams, “Timeline: Remembering the Scopes Monkey Trial,” July 5, 2005, National Public Radio, https://www.npr.org/2005/07/05/4723956/ timeline-remembering-the-scopes-monkey-trial.

3

“This Day in History, July 10: Scopes Monkey Trial Begins,” History, дата обращения: May 3, 2022, https://www.history.com/this-day-in-history/monkey-trial-begins.

4

“This Day in History, July 10: Scopes Monkey Trial Begins,” History, дата обращения: May 3, 2022, https://www.history.com/this-day-in-history/monkey-trial-begins.

5

Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate Over Science and Religion (New York: Basic Books, 1997), 148.

6

Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America’s Continuing Debate Over Science and Religion (New York: Basic Books, 1997), с. 108.

7

Adams, “Timeline.”

8

Стратегия защиты строилась на том, что Скоупс, преподавая теорию эволюции, не противоречил Библии и тем самым не нарушил Акт Батлера. Защита планировала привлечь в поддержку нескольких ученых, которые принимали эволюцию, но при этом были ревностными христианами.

9

Завершение «Обезьяньего процесса» верно будет описать именно так, если учесть точку зрения большинства присяжных. Историк Эдвард Ларсон говорит, что это была почти ничья – и Брайан, и Дэрроу преуспели в том, чтобы сделать теорию эволюции актуальной культурной проблемой (к чему они и стремились), хотя ни один из них не приобрел себе многих приверженцев из другого лагеря. Ларсон, личная беседа, 03.12.2021.

10

Другой вероятной причиной было то, что в потолке под залом суда обнаружились щели – возможно, виной тому стала жара и огромная толпа, которая набивалась в зал во время слушаний.

11

На самом деле Дэрроу торопил присяжных и побуждал их вынести вердикт «виновен», чтобы не дать Брайану сказать последнее слово и произнести заранее подготовленную речь против теории эволюции. См.: Larson, Summer for the Gods, 191.

12

Larson, Summer for the Gods, 200.

13

Письмо Томаса Гексли Чарльзу Дарвину, 23.11.1859. The Darwin Correspondence Project, “Letter no. 2544,” дата обращения: 21.09.2021, https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2544. xml.

14

См.: Francis Collins, The Language of God (New York: Free Press, 2006); Kenneth Miller, The Human Instinct: How We Evolved to Have Reason, Consciousness, and Free Will (New York: Simon & Schuster, 2018); Henry Eyring, The Faith of a Scientist (Salt Lake City: Bookcraft, 1967); Charles Townes, “The Convergence of Science and Religion,” Think 32, No. 2 (March–April 1966).

15

Edward O. Wilson, On Human Nature (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004 [1978]), 2. [Русский текст: Э. Уилсон. О природе человека / Пер. с англ. Т. О. Новиковой. – М.: Кучково поле, 2015. С. 29.]

16

Возможно, одна из моих любимых цитат в этом плане принадлежит Хью Нибли, высказавшему эту мысль в поздние годы: «В прошедшие десятилетия ученые гордились… “величественной бессмысленностью” всего… Эти мудрецы упивались силой разума и духа, позволившей им без страха взглянуть в лицо совершенно безразличной к ним Вселенной (в конце концов, у них была постоянная должность в университете) и снова и снова настоятельно требовать, чтобы большинство избавилось от своих детских мечтаний». Hugh Nibley, Old Testament and Related Studies (Salt Lake City: Deseret Book Company, 1986), 51–52.

17

Слова Тиндаля приводятся в источнике: Nibley, Old Testament and Related Studies, 52.

18

Депрессии способствуют многие факторы, но один из них, который современные эксперты, изучающие психическое здоровье, часто упускают из виду, – это потеря смысла жизни.

19

World Health Organization: Depression Fact Sheet, September 13, 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression.

20

Anne Case and Angus Deaton. Deaths of Despair and the Future of Capitalism (Princeton, N.J., and Oxford, UK: Princeton University Press, 2020).