Полная версия

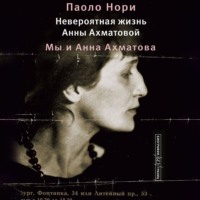

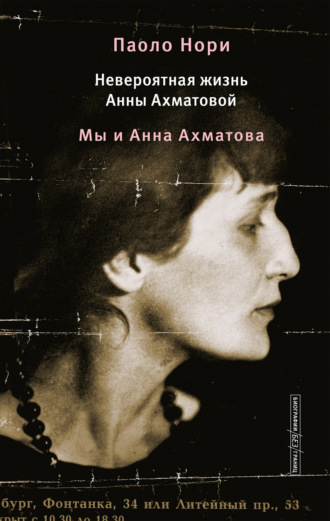

Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова

Я перечитывал письмо снова и снова, но ничего не менялось.

Наконец я сел за ответ. «У меня нет слов, – написал я. – Но, думаю, я их найду».

2.9. Дикая девочка

О своем детстве она говорила, что оно было «так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире».

Ее прозвали дикой девочкой, потому что она ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, загорала, пока не облезала кожа.

Родившись недалеко от Одессы, юность она провела в Царском Селе, в двадцати пяти километрах к югу от Петербурга, где в начале девятнадцатого века был основан первый русский лицей; и одним из первых выпускников первого в России лицея был Пушкин (в советское время Царское Село переименовали в Пушкин).

Сюда она попала еще ребенком, здесь поступила в гимназию (позднее закончив ее в Киеве, куда переехала после расставания родителей), здесь, в Царском Селе, она познакомилась с первым мужем, поэтом Николаем Гумилёвым.

Сама она так рассказывает о своей юности: «Царское было зимой, Крым (дача Тура) – летом, но убедить в этом никого невозможно, все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и, главным образом, потому, что Н. С. Гумилёв написал:

Из города КиеваИз логова ЗмиеваЯ взял не жену,А колдунью».2.10. Вина Достоевского

Тем же вечером я выхожу в прямой эфир в Инстаграме[6], рассказываю о нелепых отголосках происходящего – о цензуре, которой подвергся Достоевский (тогда я еще не знал, что через несколько дней получу из России фотографию большого рекламного щита, установленного на обочине дороги, с надписью: «На Западе отказались читать лекции про Достоевского. Мы продолжаем восхищаться героями Марка Твена»).

В прямом эфире я говорю, что меня лишили возможности прочитать четыре лекции по Достоевскому, о которых сами меня просили, и что вина Достоевского в том, что он русский.

Даже если он умер в 1881 году. Это преступление, которое не имеет срока давности.

Он русский и должен быть наказан.

Он имел наглость родиться в России и заслужил, чтобы его стерли из памяти. Чтобы не нагнетать.

Мой друг Андреа Моро, проректор Павийского университета, пишет мне прямо во время прямого эфира, что я могу прочитать у них тот курс лекций, от которого отказались в университете Бикокка.

Я благодарю его и говорю: «Посмотрим».

На следующий день я приезжаю утром на вокзал, чтобы вернуться в Милан, и без пяти минут восемь получаю сообщение от Антонио Фуничелло.

Антонио Фуничелло следит за мной в Твиттере[7] не первый год, я знаю его аватар – символ, который он использует в Интернете.

Он пишет, что он глава кабинета министров, и спрашивает, может ли он мне позвонить.

Я принимаю это за шутку, но соглашаюсь на звонок. Он звонит мне, подтверждает, что он глава кабинета министров, и говорит, что его работодатель очень недоволен тем, что мои лекции подвергаются цензуре. Фуничелло обещает, что в течение дня мне позвонит министр университетов и научных исследований.

И я думаю, что, наверное, это не шутка.

И действительно, незадолго до обеда, когда я уже приехал в Монцу, мне позвонила министр университетов и научных исследований.

В тот день телефон у меня трезвонил не переставая.

Утром я приезжаю на лекции и отключаю мобильный.

Когда выхожу через три часа, читаю сообщение: меня просят выступить на «Радио 3» в программе «Фаренгейт» вместе с проректором Бикокки. Пишу, что не смогу, потому что после обеда занят.

У меня действительно назначена встреча – я обещал своему другу Клаудио Сфорце сходить на матч «Монца» – «Парма», проходивший на стадионе «Бриантео» в Монце.

И пока мы едем в машине, я просто даю интервью Аннализе Куццокреа, которая, как и я, изучала филологию и обожает литературу. Она хороший человек, у нее замечательный сын, и я ей доверяю.

После чего иду смотреть, как играет «Парма». Сыграли вничью.

Франко Васкес забил незабываемый гол.

Можете посмотреть игру «Монца» – «Парма», это было 2 марта 2022 года. Все это не имело бы к нашей истории никакого отношения, если бы Франко Васкес не был поэтом, как и Анна Ахматова.

2.11. Три раза

У ведьмы, которой суждено стать его женой, Гумилёв просит руки трижды, два раза она отказывает.

Однажды в 1909 году, когда они ехали в одесском трамвае, он спросил: «Вы меня любите?»

«Не люблю, – ответила она, – но считаю вас выдающимся человеком».

Гумилёв улыбнулся и спросил: «Как Будда или Магомет?»

Говорят, Гумилёв трижды пытался покончить с собой, когда Анна ему отказывала.

В последний раз это произошло в Париже: он пытался отравиться, ему стало плохо, его нашли в Булонском лесу.

И наконец, в ноябре 1910[8] года с третьей попытки – как в русских сказках, где приходится все делать три раза, чтобы добиться своего, – Анна соглашается.

В письме зятю она напишет: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли я его, не знаю, но кажется мне, что люблю».

2.12. Как они собираются это делать?

Мне становится известно, что проректор университета Бикокка, пока я смотрел матч «Монца» – «Парма», заявил по радио, что они не собирались запрещать лекции по Достоевскому, нет – они просто хотели расширить курс и включить в него также украинских авторов. Соответственно, я пишу ректору, что этим заявлением они освобождают меня от взятых на себя обязательств, потому что я не знаю украинского языка и не могу читать лекции о писателях, с которыми не знаком и которых не читал в оригинале.

И потом начинается какая-то свистопляска.

Кто только меня не приглашает!

Мне пишут из Китая и США, из ЮНЕСКО, из Персии, Болгарии, Колумбии и России.

Между тем в Италии и в целом на Западе под запрет попадают конференции, выставки, кинопоказы, концерты. И мне приходит на память сцена из «Войны и мира» Толстого, в которой один из главных героев, Пьер Безухов, русский, попавший в плен к французам во время наполеоновской кампании, сидит в оцеплении, смотрит на звездное небо и внезапно взрывается смехом.

Смеется он громко и долго.

Его рассмешила одна мысль: «В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу!»

С русской литературой то же самое. Как они собираются удерживать ее в плену?

Много лет назад в Москве мне пришлось переезжать с окраины в центр, в один знаменитый дом в нескольких минутах ходьбы от Кремля, где в свое время жила дочь Сталина.

Моя преподавательница русского языка сказала, что этот дом описан в повести Юрия Трифонова «Дом на набережной», и спросила, читал ли я ее.

– Нет, – ответил я и, в свою очередь, спросил: – А вы читали?

– Конечно читала, – сказала она, – она же была запрещена.

В Советской России запрещенная литература расходилась намного лучше, чем разрешенная, рукописи перепечатывали на машинке и передавали из рук в руки, так что самые знаковые из них, такие как «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Реквием» Анны Ахматовой или «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева, попадали к читателю еще до того, как были опубликованы.

История ахматовского «Реквиема» уникальна. Одного мужа Анны Ахматовой расстреляли, другого арестовали – как и ее сына, и она подолгу простаивала в очередях перед ленинградской тюрьмой «Кресты».

Однажды, вспоминала Ахматова, «стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

И Ахматова начинает писать, вернее, обдумывать «Реквием». Записывать она не решается, потому что боится, что «Реквием» могут изъять.

Поэтому она обращается за помощью к друзьям.

Одним из таких друзей была Лидия Чуковская, описавшая, как это происходило: «Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из „Реквиема“ тоже шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: „Хотите чаю?“ или: „вы очень загорели“, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. „Нынче такая ранняя осень“, – громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей. Это был ритуал: руки, спичка, пепельница – великолепный и болезненный ритуал».

Прошло много лет, Ахматова была уже знаменита, почитаема, несколько раз выезжала за границу, и ожидалось, что ей вот-вот присудят почетное академическое звание и вручат «Оксфордскую мантию».

Однажды, когда к ней в гости зашла Лидия Чуковская, Ахматова показала ей самодельную книжку из бересты, которую ей прислали. На листах из березовой коры были нацарапаны стихотворения из «Реквиема»[9]. Это была книжка из ГУЛАГа.

Заключенным ГУЛАГа нужны были стихи Анны Ахматовой.

И ее стихи попадали к ним таким вот невероятным образом.

Лидия Чуковская при виде этой берестяной книжки (которая сейчас хранится в музее в Фонтанном доме) сказала Ахматовой: «Эти листки березовой коры почетнее Оксфордской мантии».

Она была права.

Русская литература оказалась сильнее Советской армии, политбюро, террора, войны, ГУЛАГа. Сильнее она и западных бюрократов, жалких западных бюрократов.

2.13. Не на ту сторону

Я получил сотни приглашений.

Если бы я все их принял, то несколько лет, кроме чтения лекций, ничем другим не занимался бы.

С одной стороны, мне это даже нравилось, а с другой – немного смущало. Смущение объяснялось тем, что во мне жил дух противоречия и я часто вставал не на ту сторону, но в нынешней истории с запретом лекций по Достоевскому я чувствовал, что правда за мной. Ситуация для меня была непривычная, и это несколько нервировало.

Это вызывало беспокойство. Порождало чувство вины.

Но ведь правда на моей стороне, размышлял я, а значит, чего-то я не учитываю.

Анна Ахматова, к слову сказать, бóльшую часть жизни, словно какая-нибудь венценосная особа, позволяла себе поступать неправильно, и началось это еще в детстве.

Но этой не мой случай.

Вокруг меня все шло наперекосяк.

2.14. Плюс ко всему

Плюс ко всему вскоре после начала СВО мне в Инстаграме написала Сильвия Коласанти, она музыкант. Миланский театр «Ла Скала» заказал ей оперу, и она хотела бы, чтобы я написал к ней либретто.

Главной героиней, по ее замыслу, была русская: Анна Ахматова.

Я ответил: «Да ладно!» И подумал: «Это какой-то розыгрыш».

Но никто меня не разыгрывал.

Я сидел у себя на кухне в Казалеккьо-ди-Рено, и у меня возникло ощущение, будто кто-то другой пишет сейчас повесть моей жизни и играет со мной в кошки-мышки.

Я ждал удара, хотя и не понимал откуда.

Я ждал удара.

2.15. Удар

Много лет назад, в 1999 году, я получил серьезную травму – ожог кожи, провел в больнице два с половиной месяца и, когда выписался, с трудом стоял на ногах; на теле оставались открытые раны – участки без кожи. Боль не отпускала меня.

Помимо этого, тогда же у отца обнаружили опухоль, которая, как вскоре выяснилось, не поддается лечению. С каждым днем ему становилось хуже.

И мы все это понимали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Издольщина – вид аренды земли, при котором собственник земли взымает плату долей урожая. (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания переводчика.)

2

«Vi avverto che vivo per l’ultima volta: Noi e Anna Achmatova» – оригинальное название книги, впервые опубликованной в издательстве «Мондадори». Издание на русском языке выходит под названием «Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова».

3

Isotta Fraschini (ит.) – итальянская автомобильная компания, существовавшая в первой половине ХХ века.

4

У автора неточность. Согласно дневниковым записям Ахматовой, это произошло летом 1904 года, когда они с родителями впервые отдыхали в Люстдорфе, на даче сестры отца.

5

Так у Ахматовой – на самом деле это была дача Сорокини.

6

Проект Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

7

Заблокирован на территории Российской Федерации.

8

У автора неточность. Это произошло в ноябре 1909 года.

9

У автора неточность. На самом деле в книжке, созданной около 1937 года, помещены шесть стихотворений из трех первых сборников Ахматовой: «Вечер», «Чётки» и «Белая стая».