Полная версия

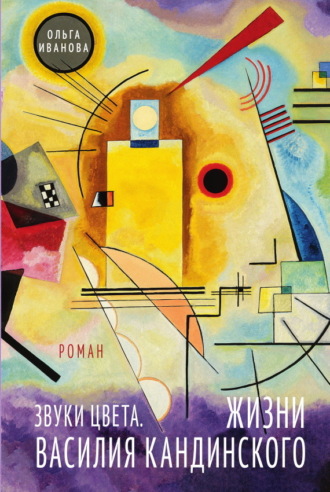

Звуки цвета. Жизни Василия Кандинского

– Это что? – спрашивал Вася, и отец отвечал:

– Родина моя. Село Бянкино Нерчинского уезда. Здесь мое детство прошло.

Он усаживал сына на колени и тихонько пускался в воспоминания о далекой забайкальской слободке, где рос до тринадцати лет.

Там по весне под необъятными вековыми стволами кедров и сосен ярко пылают пурпурно-розовые заросли багульника, а высокий берег бурной глубокой Шилки светится нежным розовато-белым цветом дикого сибирского абрикоса. Плоды его не съедобны, но на них настаивают самогон, и он делается целебным – лечит суставы и мышцы старикам, а молодым дает медвежью силу.

Там по широкой Шилке, несущейся между высоких гор, ходят пароходы «Соболь» и «Тарбаган».

Там тайга начинается прямо за огородами.

Там огромные орлы живут на высоких скальных останцах – овечку легко уносят в страшных когтистых лапищах, зазевайся только пастух…

Там могучие изюбри с громадными рогами ревут по осени за околицей, а отойдя на версту от села, можно легко наткнуться на медвежью берлогу у края курумных россыпей.

Там каждый житель – охотник, поздней осенью уходит в тайгу, взяв с собой небольшой припас да пару сибирских лаек, крупных, мощных, не знающих привязи. К Рождеству возвращается домой со связкой баргузинских соболиных шкурок, черных, со снежным проблеском серебряных сединок.

Там старые шаманы, похожие на сказочных леших, живут в одиноких, спрятанных в таежных зарослях, чумах, прячась от человеческого глаза. И только древние старики знают, где найти их, чтобы, если случается беда, пасть перед ними на колени и просить избавить от болезней, от хищных врагов, от других напастей и горестей. И тогда шаман надевает свою парку с нашитыми на нее бронзовыми фигурками зверей, медвежьими клыками, рысьими когтями, бурундучьими черепами, высушенными ящерицами и змеями. Берет свой бубен с колотушкой, временем отполированной – еще прапрабабка шаманила, этой колотушкой в бубен била, – и идет к людям камлать, гнать подальше беды и напасти. Кричит, зовет, воет, пляшет страшную пляску свою. И пугаются духи несчастья, улетают с дымом костра, уходят искать селения, не защищенные шаманским камланием.

Мальчик, замирая, с расширенными глазами, слушал рассказы отца, спрашивал:

– А мы поедем туда? Я хочу сам все увидеть!

Отец вздыхал:

– Уж больно далеко! Уж больно долго добираться! Ну, подрастешь – видно будет. Может, и доберешься когда. Только не дай господи никому, ни доброму, ни злому, не по своей воле туда попасть…

Когда ребенок, соскучившись, вспоминал маму, на помощь тут же приходила Аня. Она говорила, склоняясь к мальчику:

– Не плачь, Васенька! Все хорошо! Я с тобой, и папа, и тетушка!

– Только ты никогда не уезжай! – просил ребенок, цепляясь за ее платье. – Я от тебя тоже никогда не уеду! Знаешь что, Аня? Давай я буду твой Лоэнгрин!

Тетушка Елизавета Ивановна тоже всегда была рядом. Чтобы Вася не грустил, случалось, заговорщицки шептала:

– А у меня для тебя что-то есть! Ну-ка, угадай, что?

– Яблоко, – говорил Вася.

– Нет! Не угадал!

– Пастила. Или орехи. Или медовая бабка. Или… не знаю.

– Сдаешься?

– Сдаюсь.

Кроме лакомств, в тетушкином ридикюле часто прятались книжки издания товарищества Сытина: «Где любовь, там и Бог» господина графа Толстого, или «Золушка», или «Хрестоматия для малюток», или же самая любимая – «Приключения Гулливера».

В этот раз тетушка Елизавета с загадочным видом, под веселые аплодисменты Ани извлекла из тайных шелковых недр искусно изготовленную оловянную лошадку соловой масти, рыже-охристую, с мягкими светло-желтыми хвостом и гривой.

У ребенка радостно загорелись глаза. Много ли надо малышу для счастья!

Ложась спать, он уложил рядом на подушку Соловку и укрыл ее попонкой, которую из шерстяной пряжи связала кузина. Вдвоем с верной лошадкой все-таки легче было переносить разлуку с матерью.

Лошадка была его любимой игрушкой, пока он не подрос. Вася брал ее с собой гулять на бульвар и на море, не расставался с ней за обедом и за ужином, укладывал спать рядом с собой.

Сегодня они с тетушкой и кузиной собрались в гости к Левицким. Кучер Гаврила уже ждал у ворот с запряженной в легкую рессорную двуколку серой кобылой.

Вася подбежал к кучеру:

– А у меня вот какая! – и протянул ему свою лошадку.

Кучер восхищенно качал головой:

– Ох ты! Ладненькая! Соловая, что ли… Смотри ты: и хвост расчесали, и гриву! Я своей тоже все утро чесал.

– А твоя какого цвета?

– Моя-то? Да вроде как в яблоках…

– В яблоках?! А где они? – удивился мальчик.

– Это только так говорится, что в яблоках. Вот пятны видишь? Ну, вот это и называется яблоки. Пятны такие круглые.

– А, это только так говорится, что в яблоках! – Мальчик засмеялся. – А кто это придумал? Ты?

Кучер тоже рассмеялся, качая головой в большом картузе.

– Где уж мне такое придумывать! Нет, это не я, а, может, мой дед али прадед придумали.

– У тебя дедушка есть? – обрадовался Вася. – И у меня есть дедушка Сильвестр! Он тоже все всегда придумывает! А ты рисовать умеешь?

– Рисовать-то? Рисовать нас не учили, а вот к кузнецу ходил, так нарисовал ему, какой засов на вороты надоть…

Из калитки вышли тетушка и кузина. Вася бросился к ним:

– Смотрите! Вот конь в яблоках! Видите яблоки? Это пятны! Так только говорится, что в яблоках, а это просто пятны такие!

– Не пятны, а пятна, – улыбаясь, поправила Аня.

Удобно устроились в двуколке. Васю разморило щедрое одесское солнышко, и он задремал, привалившись на плечо кузины. Тетушка задумчиво сказала:

– Вот растет человек, ему все интересно, все необычно… Лошадь в яблоках… Никто и не думает, что это забавно, а ему… Мир открывается маленькому человеку. Славно это!

Вечером Вася достал краски и нарисовал лошадь. Всю в румяных спелых яблоках, а не в каких-то пятнах. Показал Соловке:

– Смотри! Узнаёшь? Видишь, какие они вкусные?

Она узнала, ей понравилось.

Рисунок он подарил кучеру. Тот долго смеялся:

– Ох ты, забавник! Смотри ты, какой патрет! – Бережно спрятал рисунок под сиденье облучка: – Бабе своей покажу, пущай посмеется.

В лубочной лавке тетушка Елизавета купила Васе альбом в бархатном переплете, где через каждые пять чистых листов плотной белой бумаги были изображены силуэты животных для раскрашивания. Первым был изображен силуэт лошади.

Они долго и тщательно раскрашивали ее. Тетушка тихонько шептала:

– Не спеши! Не набирай на кисточку столько краски! Разбавь чуть-чуть водичкой!

И оттого, что она произносила это едва слышно, мальчик делал плавные, тихие движения, рисунок получался светлым и аккуратным, а лошадка становилась похожей на настоящую.

В гостиной мелодично запели большие напольные часы, вызванивая «Ноктюрн» Глинки.

– Вася, мне пора идти к аптекарю, он приготовил лекарства для дедушки, – сказала тетушка, – и заодно на бульваре куплю для тебя бубликов. Хочешь?

– Хочу! Купи сразу пять! Нет, шесть!

– Куплю, всем хватит! А ты пока поиграй, только лошадку не раскрашивай без меня. Копыта осталось докрасить. Мы с тобой вместе закончим потом. Хорошо?

– Хорошо. Пойду играть.

Вася взял Соловку, и она поскакала по ковру, оттуда на кресло, на стол с красками и незаконченным рисунком.

– Смотри, Соловка, как мы лошадку раскрашиваем! Я подарю ее тебе! Только копыта раскрасим, когда тетя придет.

Соловка посоветовала не ждать тетю и раскрасить копыта самому. Черным цветом. Так Вася и сделал.

Все четыре копытца стали ярко-черными. Четыре черных провала на красивом рисунке. Вася смотрел на них, и ему хотелось заплакать. Виноватая во всем Соловка тоже расстроилась.

С тех пор он не любил черный.

Отец нанял для Васи учителя рисования, итальянца господина Чинесси. Он пытался научить мальчика основам рисунка в соответствии с анатомией человека и животных, объяснял, что такое перспектива и пейзаж. Но ученик говорил:

– Господин художник! Я все понимаю. Я уже научился рисовать и ухо, и пятку… И вот этот пейзаж я потом дорисую. Но мне сейчас нравится рисовать музыку. Вот смотрите! Это элегия. А это адажио господина Чайковского.

Художник в недоумении пожимал плечами…

Музыка про ветер

1872

Осенью привезли виолончель.

Когда учитель музыки господин Вихровский брал смычок, мальчику казалось, что длинные руки музыканта имеют множество суставов и могут легко согнуться в любом месте. Волнистый чуб падал на лоб учителя, он встряхивал головой в такт, а ученик неподвижно, завороженно созерцал.

Отец одобрительно улыбался в усы.

– Вам понравилось? – спрашивал учитель, пытливо глядя на мальчика, а тот отвечал взволнованным шепотом:

– У меня сердце замирало! А когда я так научусь?

– Научитесь непременно! Лучше меня будете играть! Я уже представляю афиши с вашим именем: «Знаменитый виолончелист Василий Кандинский»!

Виктор, кузен Василия, окончивший к этому времени медицинский факультет Московского университета, иногда приезжал в Одессу и гостил у Васиных родителей. Со всеми держался просто и уважительно и был особенно внимателен к мальчику, считая его, несмотря на разницу в возрасте, своим другом и большим умницей. Он велел обращаться запросто, на «ты», и этим еще более расположил его к себе.

Вася любил совместные прогулки, долгие вечерние беседы, но особенно купания в море.

Виктор умел плавать так быстро, что от него острым клином расходились в стороны волны, как от парусной шаланды, и Вася изо всех сил старался подражать ему.

– Где ты так плавать научился? – восторженно спрашивал он. – Так только моряки умеют!

– А я и есть моряк! – весело отвечал кузен. – Я ведь поступаю на службу на вооруженный пароход «Великий князь Константин»! Буду судовым врачом! – И они вместе ныряли в глубину, в сине-зеленую прозрачную бездну, где над пышными зарослями донной травы проплывали розовые барабульки, играла в волнистых бликах морская собачка, гордо стояла стайка морских коньков, пронзала синюю глубь серебристая рыба-игла, а под камнями прятались шустрые крабики.

Потом отдыхали на берегу, на теплом песке, наслаждаясь жарким солнышком, рассматривали облака в небе и сообщали друг другу:

– Вот это, смотри, на лилию похоже!

– А это на кролика!

– А это на щенка с высунутым языком!

– А вот плывет корыто с пеной!

Если Виктор, разморившись, начинал дремать, Вася тормошил его:

– Не спи! Давай я стихи почитаю!

– А ты стихи знаешь?

– А как же! Я ведь гимназист пятого класса! – и торжественно декламировал пушкинского «Пророка»:

…Моих ушей коснулся он,И их наполнил шум и звон…И внял я неба содроганьеИ горний ангелов полет,И гад морских подводный ход,И дольней лозы прозябанье…Виктор задумчиво слушал. И вдруг сказал:

– А ведь это о нас с тобой господин Пушкин написал…

– Почему? – удивленно и немного испуганно спросил мальчик.

– Мы Кандинские. Род наш необычный. Я тебе со временем расскажу о нашей родословной.

Вася не решился настаивать, но глубоко задумался и вечером передал отцу слова кузена. Тот посмотрел тревожно и сказал:

– Даст Бог, пронесет…

В церковные праздники ходили в храм. Путь неблизкий, но отец считал, что пройти его надо пешком.

В пасхальные дни раскланивались со встречными знакомыми, троекратно расцеловывались со всеми, кто приветствовал их привычным «Христос воскресе!». Кузен насыпал в карманы Васе мелкие деньги и велел раздать нищим, коих множество толпилось на паперти.

На обратном пути сказал:

– Ну, вот, брат, милостыньку раздали. Глядишь, и не станет Господь грехи прадедов нам с тобой засчитывать… А все же… свои-то грехи куда девать?

– А какие? – недоуменно спрашивал Вася.

– Какие? Он знает! Он найдет! Уж ты старайся, брат, не греши!

В гимназии Вася сдружился с Аристархом Казаровым, сыном кубанского помещика. Его родители снимали дом неподалеку, и мальчики часто виделись на улице, играли вместе и делились любимыми книгами. А любимыми были произведения Фенимора Купера: «Зверобой», «Следопыт», «Прерия» – и Карла Мая: «Виннету», «Черный Мустанг», «Верная рука».

Аристарх, болезненный и слабый, всю жизнь боролся со своими недугами. Родители возили его на воды и разыскивали лучших докторов. Однако в немощном теле жил боевой дух, помогавший ему преодолевать любые невзгоды.

Мальчик был светловолос и светлоглаз. Самым большим оскорблением он считал слово «бледнолицый» и отчаянно завидовал другу, который казался ему похожим на индейца. Он усиленно подставлял солнечным лучам лицо, чтобы хоть немного загореть, но в результате по белой коже только ярче рассыпались золотистые веснушки.

Вася был смугл, чернобров, хотя и синеглаз, с едва заметной восточной косинкой, которую тетушка шутливо называла «кандинкой». В их роду не было блондинов с чисто русскими лицами.

Дети грезили приключениями, сооружали в самых глухих уголках сада вигвамы, изготавливали луки и стрелы.

Неугомонный Аристарх придумывал все новые и новые игры. Себя он называл вождем Асахатуа и утверждал, что это имя означает «Бегущий навстречу опасности». Васе же дал имя Аечето, переведя его как «Взмах крыла».

Иногда к ним присоединялся сын садовника Сашко. Аристарх и ему придумал индейское имя – Эшнеуто, «Везде успевающий».

Вася искренне уважал Сашко за множество неведомых гимназистам умений, за легкость, с которой мальчишка, его ровесник, колол дрова, а бросив топор, тут же брался за лопату и делал все это со взрослой сноровкой, будто тяжелый труд доставлял ему какое-то особое удовольствие.

А как быстро и ловко он взбирался на самые высокие старые деревья в поисках неупавших плодов! А как звонко и разливисто он пел украинские песни, подыгрывая себе на балалайке!

Правда, книги читал медленно и долго, но это, вероятно, оттого, что не имел возможности посвящать чтению много времени – у него были обязанности по дому и саду, которые больше некому было исполнить.

Его отец, основательный широкотелый мужик с добрым, улыбчивым, как и у сына, лицом, с большими пшеничными усами, едва вдали на дороге показывалась коляска в пыльном облачке, бежал к господам, крича:

– Едут! Едут! Мабуть, брат ваш, дохтур, едет! Гнедые-то его, я бачу!

Он называл Васю забавно: Василек Василич.

– Бежи-ка, Василек Василич, братика встречай! Глянь, передняя рессорина у коляски просела, видать, гостинцев везет не мене пуда! Сашко, сопроводи барина, вдвоем веселее добежите!

Мальчики с гиканьем и свистом наперегонки мчались навстречу экипажу, врывались в пыльную завесу и поднимали еще больше пыли. Кучер недовольно бормотал. Виктор усаживал их рядом с собой, расспрашивал о последних одесских новостях.

– Дорогу возле нас мостят! У самого дома! – рассказывал Вася.

– Это хорошо! Пыли меньше будет!

– Нет, мне не нравится! Камней навалили, ни пройти ни проехать! По дороге не побегаешь, а если мы по навалам прыгать начинаем, мастер нас гонит.

Сашко дипломатично молчал.

Лошади бодро вбежали в распахнутые садовником ворота. Домочадцы высыпали навстречу. Виктор извлекал из недр коляски подарки, становилось весело и шумно.

Вечером Вася читал свои стихи:

Заборы да камень,Булыжный навал,Нас город цепямиСвоими сковал,И утро, и вечер,Все те же дела.И камнем на плечиУсталость легла…– Это ты сам написал? – недоверчиво спрашивала Верочка. – Не может быть!

Она тоже писала стихи, и ее мучила неясная ревность. Она любила быть лучшей.

Отец удивлялся:

– Сын, что за пессимизм! Я и не знал, что тебя посещают такие мысли!

– Зато и рифма на месте, и размер! – возражала тетушка.

– И суть понятна от первого до последнего слова! Действительно, навалы эти… Мальчикам бегать хочется, играть, а их гонят! – улыбался Виктор.

– Да бросьте! В Одессе мало места для беготни и игр? – решительно вмешивался дедушка Сильвестр. – Ишь ты, усталость у него! А у меня тогда что?

Аня не скрывала восхищения:

– Васенька, ты самый талантливый!

Юный поэт смущался и прятал глаза.

– Сын, напиши что-нибудь жизнеутверждающее! Что-нибудь такое… чтобы душа взлетала! Чтобы петь хотелось! – просил отец. – Можешь?

– Могу! Я ведь на самом деле не пессимист! Просто камни эти, мостовая… такое настроение было.

– О чем, о чем ты напишешь? – нетерпеливо спрашивала Аня. – Ты покажешь мне первой?

– Нет, Васенька мне покажет! – Верочка была тут как тут.

В следующую пятницу у Кандинских гостила семья Казаровых: мать, стройная дама с пышной копной темных волос, красиво уложенных над серым атласом платья, отец, с простым широконосым лицом, обрамленным элегантной русой бородкой, с тростью, на которую опирался довольно неумело, и шестнадцатилетняя сестра Аристарха Виолетта, сероглазая молчаливая девица в белом платье с пышным бантом на тонкой талии.

Поздним вечером, как обычно, все собрались в просторной голубой гостиной. Теплый ветер колыхал легкие занавески на распахнутых окнах. Мужчины начали разговоры о политике, о военном деле, о медицине, с большим пиететом прислушиваясь к мнению Виктора.

Отец увлеченно рассказывал о делах своей чайной фабрики, предлагал всем попробовать новые сорта чая – с китайскими травами, с лепестками медуницы и розы, со стручками ванили и палочками корицы. Он говорил, что для хорошего чая аромат должен быть легким и тихим, едва заметным. Он смешивал апельсиновую цедру с можжевеловыми ягодами и добавлял зернышко ванили. Или к тонким стружкам плодов самой пахучей сушеной груши всыпал щепоть молотых побегов сосны и такую же – жасминовых лепестков.

В распахнутые окна доносились ароматы цветущего сада и моря. Над домом витал сладкий дух, казавшийся духом очарования сказкой.

Дамы были озабочены погодой, домашними делами, судачили об общих знакомых. Барышни обсуждали новости моды и иногда, немного смущаясь, делились планами на будущее.

Они наперебой блистали музыкальными талантами, и взрослые восхищались их игрой поочередно. Вася знал, что так, как он, не сыграет ни одна. Но у него было заготовлено иное…

Музыка утихла, настало время стихов. Верочка читала дрожащим голосом:

Все окна распахнула яТуда, где чудная весна,И кукла бедная мояУпала вдребезги с окна…– Так уж и вдребезги? – спросил, сдерживая улыбку, дедушка.

– Там еще продолжение будет, – сказала поэтесса, готовая обидеться, но пока не решившая, на что именно.

– Конечно, обязательно нужно продолжение.

– Там еще про мое страдание от безвременной утраты…

– Куклу можно собрать и склеить свиным клеем из… из дребезгов, – произнес Аристарх. Все засмеялись. Верочка переводила взгляд с одного гостя на другого, пытаясь понять, над ней ли смеются или все же над мальчишкой.

Вася начал читать вчерашнее пессимистическое и заметил, что отец хмурится. Но за последней строчкой «И камнем на плечи усталость легла…» вдруг последовало:

Но в скучной, холодной, пустой тишинеВдруг робкая память проснется во мне…Голос его зазвенел:

Как смутный, далекий и призрачный сон:Вгрызается в камни глубокий каньон,Где небо алеет и скалы в огне.Нам гордый индеец подводит коней,И яростью скрытой стучат по камнямЛитые копыта его скакуна,Каленые стрелы и лук за спиной,Над пропастью смело летит вороной,Орлиные перья качаются в такт,Купается в ветре мой рыжий мустанг,Мы скачем без страха в долину с горы,– Где племя навахо разводит костры! – закончил он звонко и победно.

– Н-да… Неожиданно… – произнес отец.

Аня зааплодировала первой, остальные подхватили. Тетушка прижимала к сердцу ладонь и покачивала головой, не находя слов. Аристарх встал напротив с таким торжественным видом, будто аплодировали ему. Верочка смотрела обиженно.

Днем молодежь собиралась в большой садовой беседке, затевали игры с шарадами, с веселыми розыгрышами, с беготней по садовым дорожкам и прятками в кустах, и Виктор, хотя был самым старшим, с удовольствием вливался в компанию.

Верочка недолюбливала сына садовника не то чтобы за бедность, да и не был Сашко так уж беден по городским меркам, а просто за то, что он был сыном садовника. Ей не нравилась его необразованность, сильный украинский акцент, серая рубаха суровой ткани, босые ноги.

Зато Виктор всегда был приветлив и добр к мальчику.

Сашко приносил в подоле рубахи самые спелые вишни, высыпал на стол в беседке, рассказывал последние новости и убегал по своим делам.

Все с удовольствием угощались, и только Верочка брезгливо морщилась. Вася чувствовал, что это раздражает Виктора, хотя тот этого не выказывал.

Вася старался быть поближе к кузену, говорившему с ним на равных, как со взрослым.

Василий Сильвестрович, пребывая в великолепном расположении духа и видя взаимопонимание между сыном и старшим племянником, которого он уважал за самостоятельность, за проницательный ум, за умение мыслить свежо и оригинально, нисколько не препятствовал их дружбе, позволяя Васе допоздна быть со старшими в гостиной, когда матери уже уводили барышень отдыхать.

Он откровенно гордился своим юным музыкантом и поэтом, в таком возрасте удивлявшим присутствующих прекрасной игрой на рояле и виолончели и еще более – стихами. Однако, отвечая на вопросы о том, каким он видит будущее ребенка, отчего-то исключал занятия поэзией и музыкой. Он хотел видеть сына юристом, политиком или военным.

Кем же хотел стать подрастающий сын?

Он много размышлял о своем будущем и был полон сомнений. Не потому, что путь, выбранный для него отцом, был ему не по душе. Вовсе нет. Наоборот, ему нравилась юриспруденция, его интересовала политика. Военное дело привлекало в меньшей степени. Он считал, что люди в военной форме не имеют той свободы в выборе занятий и увлечений, что есть у прочих образованных людей.

Иногда ему хотелось стать врачом, как кузен. А иногда он начинал мечтать о поприще математика или инженера.

Искусство привлекало его, безусловно. Музыка – светлый праздник души. Он не только слышал, но и видел ее повсюду: в пене морских волн, в свежих гроздьях акаций, в трепете пламени церковных свечей, в резких взмахах крыльев птиц, в прозрачных каплях дождя…

Но стать музыкантом? Ему казалось, что, сделав музыку своей профессией, он превратит ее в обыденность и утратит связанное с ней чувство праздника. Нет, лучше он будет наслаждаться музыкой, не будучи ей ничем обязанным.

Придя домой с прогулки, он садился рисовать музыку, увиденную только что. Плавное легато облаков и резкое стаккато начинающегося ливня, звонкий мажорный лад солнечного дня и тихую печаль уплывающего в облака лунного диска.

В раннем детстве он любил показывать свои рисунки кузине Ане.

– Что это? – спрашивала она.

– Разве ты не видишь? Это музыка про ветер.

– Теперь вижу. Очень хорошо!

Она бережно складывала подаренные рисунки в тисненую кожаную папку.

Одну из акварелей, ту, на которой гривастый конь скакал через разноцветные камни, она особенно долго рассматривала, а потом попросила:

– Подари это мне, Васенька!

– Дарю! – великодушно сказал художник. – Я тебе и рисовал! Это индейский конь мустанг. Ты слышишь? Ты видишь, как копыта стучат?

Кузина сосредоточенно всматривалась в картинку.

– Разве можно услышать то, что нарисовано? – спрашивала она, а мальчик отвечал:

– Нет, услышать нельзя, увидеть можно.

– Можно увидеть копыта, а не стук!

– Как! Ты разве стук не видишь?! – удивлялся маленький художник.

Желтый цветок

1879

Васе исполнилось тринадцать лет, когда он услышал о подъеме национально-освободительного движения на Балканах и обострении международных противоречий. Он был уже достаточно взрослым для того, чтобы самому читать газеты и внимательно слушать рассуждения взрослых.

Война с Турцией началась 12 апреля 1877. Целью военных действий Россия провозгласила свободу православных славян – сербов, болгар, черногорцев от турецкого владычества.

Годом раньше кузен Василия Виктор Кандинский стал судовым врачом на минном транспорте «Великий Князь Константин». Он был смелым человеком, мечтавшим о военной службе с ранней юности. Но когда во время боя на Батумском рейде раздались один за другим несколько взрывов у самого борта транспорта, когда на глазах врача взорвалась бортовая миноноска, а ее экипаж, выброшенный за борт, попал в плен – турки просто вылавливали раненых и контуженных матросов баграми с крючьями, – его настиг меланхолический раптус. Так называется в психиатрии приступ острого, безысходного отчаяния и мучительной невыносимой тоски. Он бросился в воду, чтобы покончить с собой. Матросы спасли его, подняли на борт. Скоро он был списан с корабля и отправлен в отделение для душевнобольных военно-сухопутного госпиталя.

Как гром среди ясного неба настигло семью Кандинских известие о душевной болезни Виктора.