Полная версия

Культ зверя и славянские оборотни. От лютичей и берендеев до волкодлаков и заклятых сорок

«В одной избе завелась кикимора и безобразничала по ночам: топала ногами, стучала, била плошки и миски. Никто не мог выгнать эту нечисть, и хозяева выехали из дома. Через какое-то время в пустующем доме остановились цыгане с медведем. Ночью кикимора принялась за старое, но медведь ее поймал, сильно помял, и нечисть сбежала. Наутро цыгане ушли из дома, а хозяева через какое-то время вернулись, поняв, что в старом жилище теперь все спокойно. Решила вернуться и кикимора. Как-то днем в образе обычной женщины она подошла к дому и спросила у игравших во дворе детей:

– Ушла ли от вас большая кошка?

– Кошка жива, здорова и котят принесла, – ответили ей находчивые дети.

Кикимора расстроилась и пошла обратно, бормоча на ходу:

– Теперь совсем беда, зла была кошка, а с котятами к ней вообще не подступишься»[10].

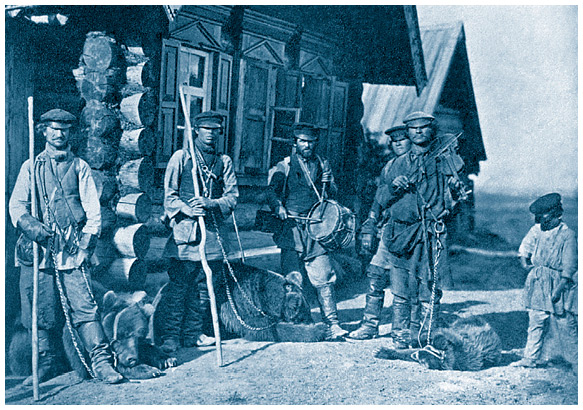

О том, что «медвежья потеха» была не простым развлечением, говорит и откровенно негативное отношение к этой «забаве» со стороны церкви. Священнослужители, в том числе верховные иерархи Русской православной церкви, неоднократно осуждали бесовские игрища «влачащих медведи», о чем есть записи еще в ранних списках Кормчей книги[11] за 1282 год. Однако осуждения церкви мало кто слушал, даже цари уважали медвежью потеху. Иван Грозный, например, особенно любил медвежьи бои.

Отголоски тотемизма и представлений о родстве с медведем прослеживаются и в свадебной обрядности, репродуктивных и эротических ритуалах. Поводырь с медведем всегда был желанным гостем на свадьбе, в первую очередь потому, что медведь считался древним символом сексуальной связи мужчины и женщины. В польском Поморье верили, что если невесту заставить посмотреть в глаза медведю, то по его реву можно определить, девственница она или нет. Когда невеста оказывалась недевственной, пели, что ее «разодрал медведь»[12].

Такое утверждение неслучайно. Судя по многочисленным быличкам, медведь был неравнодушен к человеческим женщинам. Он мог напасть в лесу, утащить женщину в берлогу и сожительствовать с ней. От этой связи рождались дети богатырской силы, как в сказке «Ивашка – Медвежье ушко», или же полулюди-полуживотные. Так что и детская сказка про Машу и Медведя совсем не так проста и в древности имела далеко не детский смысл.

Медведя, который считался символом силы и здоровья, использовали и в ритуалах лечебной магии. Например, приведенный в дом ручной мишка мог отпугнуть лихорадку, а еще эффективнее лечение считалось, если зверь переступал через лежащего на полу больного. По поверьям, так и женщину от бесплодия можно вылечить. Человек, съевший медвежье сердце, должен был излечиться разом от всех болезней и обрести здоровье – по разным версиям, то ли на пять, то ли на десять лет. Но посещение живого медведя было далеко не всем и не всегда доступно, поэтому в лечебных целях использовали даже медвежью шерсть, которой рекомендовали окуривать больного.

Группа странствующих вожаков медведей в Нижегородской губернии. Русские. Фотоотпечаток Вильяма Каррика, 1871–1878 гг.

© МАЭ РАН 2024

Медведя называли чистым животным, он обладал защитной, апотропейной[13] магией, его боялась вся нечистая сила, в том числе ведьмы и колдуны, которых зверь чуял издалека. Поэтому его когти, зубы, пучки шерсти считались сильными оберегами. Для снятия порчи с дома вокруг него обводили медведя, а для защиты скотины в хлеву вешали медвежий череп или медвежью лапу, а то и просто муляж, сделанный из глины.

Ко времени, когда российские собиратели фольклора начали записывать народные бывальщины, заговоры и обряды, настоящих ритуалов медвежьего культа уже почти не сохранилось. Но отголоски их можно заметить в народной обрядности. Так, белорусы и в XX веке продолжали отмечать «медвежий праздник» Комоедицы, посвященный пробуждению медведя. Праздновался он накануне Благовещения, когда медведи выбирались из берлоги. В этот день готовили специальное угощение, которое, по старинным поверьям, любили медведи, – гороховые комы (потому и Комоедицы) и овсяный кисель. В некоторых местах, например у сербов, медведей приглашали к рождественскому столу вместе с душами предков.

Несмотря на устойчивость культа этого зверя и мифы о родстве лесного хозяина с человеком, рассказы о медведях-оборотнях встречаются реже, чем о волках. В древнерусской книге «Чаровник» способность превращаться в медведя приписывали только самым сильным колдунам, умевшим оборачиваться волками. И такой же колдун был способен человека в медведя превратить. В одной бывальщине говорится: «Был-де колдун, его на свадьбу не пригласили, так он свадьбу всю в медведей обернул, они тут же все разбежалися»[14].

Однако истории о медведях-оборотнях явно имеют позднее происхождение. Возможно, это связано с особым статусом зверя, который в прошлом славянами-охотниками почитался божеством или воплощением бога. А принимать облик божественного существа простой человек явно не мог.

Культ медведя, особенно у восточных славян, настолько живуч, что и в настоящее время Михайло Потапыч считается русским национальным символом. Но не менее важен культ другого хищника славянских лесов – волка, хотя и отношение к этому зверю было совсем иное, без той патриархальности, что присуща почитанию батюшки-медведя.

ВОЛЧИЙ КУЛЬТВолк – это еще один из славянских тотемов. Культ этого сильного, ловкого и умного хищника сложился у славян в те далекие времена, когда их основным занятием была охота. Именно тогда волк стал восприниматься как близкий по духу, сосед, почти брат, а в мифах и вовсе напарник и друг. Тогда же волк стал символом охотничьей удали и воинского мужества, ведь волки так же, как и люди, заботятся о детях и защищают свою семью, волк – верный супруг и заботливый отец. В те далекие времена, как предполагают многие историки, волк был тотемом некоторых славянских племен, возможно лютичей. Тогда же сформировалось и особое, отличное от западноевропейского, отношение к волкам-оборотням – волколакам, волкодлакам или вовкулакам.

Волка многое сближает с медведем, в частности существующие в быличках и сказаниях намеки на родственные отношения с человеком: нередко волк называется «братцем» или «кумом». Однако есть и отличия, и самое важное в том, что волк воспринимается как «чужой», представитель иного мира, тогда как медведь – не просто «свой», а еще и покровитель, батюшка, дедушка. Восприятие волка как чужого, а не как напарника или соперника сформировалось уже после перехода славян к земледелию. Тогда же и возникла устойчивая связь волка с миром смерти, тьмы и холода. Голодный вой волков у живших в лесах славян стойко ассоциировался с холодами зимы Мораны. Недаром же февраль в древности носил название, близкое с одним из эвфемизмов[15] к названию волка, – «лютень». Да и зимние холода мы до сих пор часто называем лютыми. Именно в разгар зимы волки наиболее опасны и приходят за своими жертвами к человеческому жилью. А вот медведи в это время спят.

И если медведь обладает отгонной магией, его боится нечистая сила, то волк с этой нечистой силой как раз и связан. Он своеобразный посредник между миром людей и миром нечисти. И отношение к нему противоречивое: с одной стороны, во многих сказках волк выступает в роли напарника, помогающего человеку достигнуть цели. А с другой стороны, волк связан с миром мертвых и сам может быть одной из ипостасей упыря – ходячего покойника, в которого превратился злой колдун. Сюжет превращения человека в волка настолько распространен в мифах славян, что понятие «волколак», или «волкодлак»[16], – это не только человек, превратившийся в волка, но и оборотень вообще. К тому же волколак или западный вурдалак – это одновременно и оборотень, и вампир, и сильный колдун, способный «даже солнце с луной пожрать». Да и при жизни колдуны предпочитают оборачиваться именно в волков.

И в то же время волков, как и медведей, нечистая сила боится. У волков есть свой пастырь – повелитель, который указывает, кому из них какая добыча причитается. Без разрешения пастыря волк не может задрать скотину, тем более напасть на человека. Этот пастырь имеет божественную природу, и, вероятно, в языческой древности его функции выполнял Велес или, по другой версии, Даждьбог, с которым и связывали культ волка.

А в христианские времена функции волчьего пастуха стали приписывать святому Георгию (Егорию или Юрию). Даже в XIX веке у восточных славян были устойчивые поверья, что утащенная волком скотина носит характер жертвы, отбирать ее у волка нельзя. И существовала распространенная поговорка: «Что у волка в зубах, то Егорий дал». В некоторых местах считалось, что украденная волком скотина – это дар богам и он принесет удачу. Так, по поверьям болгар, похищение волком овцы – счастливый знак. После этого овцы будут хорошо плодиться и давать много молока[17].

Однако с распространением христианства образ этого зверя начал приобретать демонические черты и волка стали причислять к нечистой силе. Поэтому существовали различные магические способы защиты от этого хищника, в основном ритуальные ограничения. Например, в определенные дни запрещались работы, связанные с уходом за скотиной, чтобы не привлечь внимания волков. В День святого Георгия не советовали вообще выполнять хозяйственные работы, а во время первого весеннего выпаса скота нельзя было давать в долг, иначе волк заберет кого-то из домашней скотины. Опасным считалось упоминание волка вслух, чтобы не накликать его: «Про волка речь, а он навстречь». Поэтому, так же как и для медведя, существовали разные заместительные слова: «серый», «зубастый», «лютый», «куманек», «бирюк», а то и «лесной бес». И, как повелось в славянской народной магии, важную роль в защите скота играли заговоры «от дубравного зверя медведя и медведицы и щенят их, от волка и волчицы и щенят их, от насланного волка, от лихого человека»[18].

С волком связано много примет, поверий и магических ритуалов. Так, белорусы считали, что заклятые клады через определенный срок могут сами подниматься из земли и показываться людям. В этом случае они чаще всего принимают облик волков. И эти же звери обычно охраняли зарытые сокровища.

Волки в сознании наших предков были тесно связаны с загробным миром, именно они вместе с воронами появлялись на полях сражений, чтобы проводить души погибших воинов. Как посредник между мирами этот зверь наделялся вещей, пророческой способностью. Вой волка у всех европейских народов означал чью-то смерть, свершившуюся или предстоящую. Большая стая волков, появившаяся около поселения, считалась предвестницей грядущей войны, так как волчьи тропы всегда ведут к полю битвы. И культ волка в древности был прочно связан с культом войны, а сам зверь служил объектом почитания не только охотников, но и воинов. Провожая души умерших в загробный мир, волк и сам мог стать жертвой, когда в него вселялась душа умершего колдуна и честный зверь превращался в оборотня-волколака.

Велес-оборотень в образе волчьего Пастыря. Джордж Фут Мур, 1905 г.

Flickr / Wikimedia Commons

Волки не только связаны с умершими, они могут общаться с ними и даже принимать их облик. Но это относится преимущественно к неправильным, как их называли – заложным, покойникам – людям, умершим плохой смертью: самоубийцам, опийцам или при жизни совершившим преступление. Волк свободно может попасть на тот свет, о чем говорят некоторые заговоры. Более того, он является как бы представителем всех умерших охотников. В Полесье считали, что обезопасить себя при встрече с волком можно, если назвать имя умершего охотника. А по поверьям жителей Черниговщины, нужно назвать имена любых трех предков, и волк будет считать встреченного человека своим.

Волк против собак. Абрахам Даниельсон Хондиус, 1672 г.

The Rijksmuseum

Так же как своих предков-дедов, волка приглашают к рождественскому столу западные славяне: поляки, сербы и жители западных областей Беларуси. Тогда как медведя угощают преимущественно жители восточных славянских земель. И вообще культ волка был более распространен у западных и южных славян.

Образ волка связан и с брачными обрядами. В землях Северной Руси волками называли друзей жениха, а то и всю женихову родню. А родня жениха волчицей (или медведицей) именовала невесту. В Боснии бытовал обычай нападения «волков» на дом жениха. Компания молодых людей, которых называли волками, в первую брачную ночь бегала вокруг дома с женихом и невестой. Парни выли по-волчьи, стучали по стенам и кровле палками до тех пор, пока им не выносили угощение. По обычаю, существовавшему во многих землях западных славян, дружка жениха должен был во время свадьбы время от времени выть по-волчьи[19].

Когти, клыки, шерсть волков считались сильнейшими магическими оберегами и лечебными средствами. Волчий хвост – это вообще универсальный амулет: его носили при себе от болезней, вешали в хлеву и в конюшне, чтобы защитить скотину от всякой напасти. Оберегом могло служить даже само упоминание волка или называние волком, например слабого ребенка. В этом случае он должен был обрести силу и магическую защиту своего тезки. Недаром у западных и южных славян очень распространено имя Вук, Влк, Вылко, Вылкан (оно встречалось в старину и у белорусов с украинцами – Воўк, Вовк).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

«Оборотень». Стихи автора.

2

Публий Овидий Назон. Метаморфозы / Пер. С. В. Шервинского. Кн. 1. М.: Худож. лит., 1977. С. 232–237.

3

Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М.: Локид: МИФ, 1994. С. 517.

4

Буквы «ь» и «ъ» в древнерусском языке считались гласными.

5

Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. М.: Вита-Нова, 2018. С. 178, 181.

6

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Академический Проект, 2021. С. 424.

7

Леонтьев А., Леонтьева М. Истоки медвежьей Руси. М.: Алгоритм, 2007. С. 79–80.

8

Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 т. / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 3. М.: Международные отношения, 2012. С. 212.

9

Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 т. / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 3. М.: Международные отношения, 2012. С. 212.

10

Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5 т. / Под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 3. М.: Международные отношения, 2012. С. 212.

11

Кормчая книга – древнерусский свод церковных и светских законов.

12

Славянские древности. Т. 3. С. 212.

13

Апотропейная, или апотропеическая, магия (греч. ἀποτρόπαιος – «отводящее порчу») – это защитная, отгонная магия. Магический ритуал, предназначенный для оберегания от зла (порчи, сглаза).

14

Былички и бывальщины: Старозаветные рассказы, записанные в Прикамье / Сост. К. Шумов. Пермь: Пермское книж. изд-во, 1991. № 271. С. 314.

15

Эвфемизм – слово, которое используется для замены табуированных слов.

16

Слово «длака» в старославянском, сербохорватском и словенском языках значит «шерсть», «шкура».

17

Славянские древности. Т. 1. С. 415.

18

Майков Л. Н. Великорусские заклинания // Записки РГО по отд. этнографии. Т. 2. СПб.: Тип. Майкова, 1869. № 362. С. 117.

19

Славянские древности. Т. 1. С. 416.